武汉大学分子发光分析法

- 格式:ppt

- 大小:2.62 MB

- 文档页数:33

仪器分析讲义绪论(Introduction)仪器分析是化学类专业必修的基础课程之一。

通过本课程的学习,要求学生把握经常使用仪器分析方式的原理和仪器的简单结构;要求学生初步具有依照分析的目的,结合学到的各类仪器分析方式的特点、应用范围,选择适宜的分析方式的能力。

分析化学是研究物质的组成、状态和结构的科学。

它包括化学分析和仪器分析两大部份。

化学分析是指利用化学反映和它的计量关系来确信被测物质的组成和含量的一类分析方式。

测按时需利用化学试剂、天平和一些玻璃器皿。

它是分析化学的基础。

仪器分析是以物质的物理和物理化学性质为基础成立起来的一种分析方式,测按时,常常需要利用比较复杂的仪器。

它是分析化学的进展方向。

仪器分析与化学分析不同,具有如下特点:(1)灵敏度高,检出限量可降低。

如样品用量由化学分析的ml、mg级降低到仪器分析的µL、µg级,乃至更低。

它比较适用于微量、痕量和超痕量成份的测定。

(2)选择性好。

很多仪器分析方式能够通过选择或调整测定的条件,使共存的组分测按时,彼其间不产生干扰。

(3)操作简便、分析速度决,易于实现自动化。

(4)相对误差较大。

化学分析一样可用于常量和高含量成份的分析,准确度较高,误差小于千分之儿。

多数仪器分析相对误差较大,一样为5%,不适于常量和高含量成份的测定。

(5)需要价钱比较昂贵的专用仪器。

§1-1.仪器分析方式的内容和分类(Classification of Instrumental Analysis)分类:1.光学分析法以物质的光学性质为基础的分析方式(1) 分子光谱: 红外吸收可见和紫外分子荧光拉曼光谱(2) 原子光谱: 原子发射AES 原子吸收AAS 原子荧光AFS(3) X射线荧光: 发射吸收衍射荧光电子探针(4) 核磁共振顺磁共振2.电化学分析法溶液的电化学性质用于确信物质化学成份的方式(1)电导法:电导分析法电导确信物质的含量电导滴定法溶液的电导转变确信容量分析的滴定终点。

第5章分子发光—荧光、磷光和化学发光法(Molecular Emisssion and Luminescence)(3学时)教学目的和要求:1.学会分子发光——荧光、磷光和化学发光原理。

2.了解分子发光——荧光、磷光和化学发光法的特点和应用。

教学要点和所涵盖的知识点:荧光、磷光和化学发光原理、仪器、分析方法及应用重点和难点:荧光的原理、仪器、分析方法及应用。

分子发光:处于基态的分子吸收能量(电、热、化学和光能等)被激发至激发态,然后从不稳定的激发态返回至基态并发射出光子,此种现象称为发光。

发光分析包括荧光、磷光、化学发光、生物发光等。

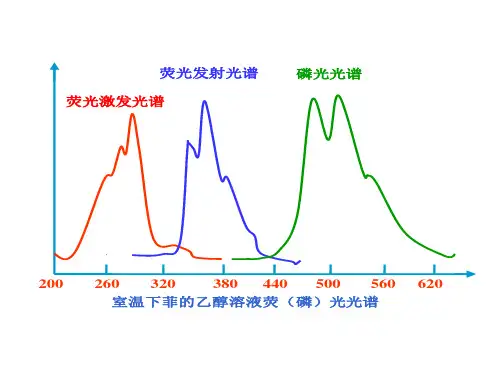

物质吸收光能后所产生的光辐射称之为荧光和磷光。

第一节荧光分析法一、概述分子荧光分析法是根据物质的分子荧光光谱进行定性,以荧光强度进行定量的一种分析方法。

荧光分析的特点:灵敏度高:视不同物质,检测下限在0.1~0.001μg/mL之间。

可见比UV-Vis 的灵敏度高得多。

选择性好:可同时用激发光谱和荧光发射光谱定性。

结构信息量多:包括物质激发光谱、发射光谱、光强、荧光量子效率、荧光寿命等。

应用不广泛:主要是因为能发荧光的物质不具普遍性、增强荧光的方法有限、外界环境对荧光量子效率影响大、干扰测量的因素较多。

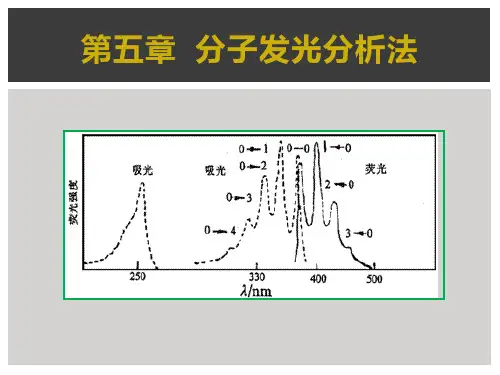

二、基本原理1、分子荧光的产生处于分子基态单重态中的电子对,其自旋方向相反,当其中一个电子被激发时,通常跃迁至第一激发态单重态轨道上,也可能跃迁至能级更高的单重态上。

这种跃迁是符合光谱选律的,如果跃迁至第一激发三重态轨道上,则属于禁阻跃迁。

单重态与三重态的区别在于电子自旋方向不同,激发三重态具有较低能级。

在单重激发态中,两个电子平行自旋,单重态分子具有抗磁性,其激发态的平均寿命大约为10-8s;而三重态分子具有顺磁性,其激发态的平均寿命为10-4~1s以上(通常用S和T分别表示单重态和三重态)。

处于激发态的电子,通常以辐射跃迁方式或无辐射跃迁方式再回到基态。

辐射跃迁主要涉及到荧光、延迟荧光或磷光的发射;无辐射跃迁则是指以热的形式辐射其多余的能量,包括振动弛豫( VR)、内部转移(IR)、系间窜跃(IX)及外部转移(EC)等,各种跃迁方式发生的可能性及程度,与荧光物质本身的结构及激发时的物理和化学环境等因素有关。

仪器分析部分作业题参考答案第一章绪论1-21、主要区别:(1)化学分析是利用物质的化学性质进行分析;仪器分析是利用物质的物理或物理化学性质进行分析;(2)化学分析不需要特殊的仪器设备;仪器分析需要特殊的仪器设备;(3)化学分析只能用于组分的定量或定性分析;仪器分析还能用于组分的结构分析;(3)化学分析灵敏度低、选择性差,但测量准确度高,适合于常量组分分析;仪器分析灵敏度高、选择性好,但测量准确度稍差,适合于微量、痕量及超痕量组分的分析。

2、共同点:都是进行组分测量的手段,是分析化学的组成部分。

1-5分析仪器与仪器分析的区别:分析仪器是实现仪器分析的一种技术设备,是一种装置;仪器分析是利用仪器设备进行组分分析的一种技术手段。

分析仪器与仪器分析的联系:仪器分析需要分析仪器才能达到量测的目的,分析仪器是仪器分析的工具。

仪器分析与分析仪器的发展相互促进。

1-7因为仪器分析直接测量的是物质的各种物理信号而不是其浓度或质量数,而信号与浓度或质量数之间只有在一定的范围内才某种确定的关系,且这种关系还受仪器、方法及样品基体等的影响。

因此要进行组分的定量分析,并消除仪器、方法及样品基体等对测量的影响,必须首先建立特定测量条件下信号与浓度或质量数之间的关系,即进行定量分析校正。

第二章光谱分析法导论2-1光谱仪的一般组成包括:光源、单色器、样品引入系统、检测器、信号处理与输出装置。

各部件的主要作用为:光源:提供能量使待测组分产生吸收包括激发到高能态;单色器:将复合光分解为单色光并采集特定波长的光入射样品或检测器;样品引入系统:将样品以合适的方式引入光路中并可以充当样品容器的作用;检测器:将光信号转化为可量化输出的信号。

信号处理与输出装置:对信号进行放大、转化、数学处理、滤除噪音,然后以合适的方式输出。

2-2:单色器的组成包括:入射狭缝、透镜、单色元件、聚焦透镜、出射狭缝。

各部件的主要作用为:入射狭缝:采集来自光源或样品池的复合光;透镜:将入射狭缝采集的复合光分解为平行光;单色元件:将复合光色散为单色光(即将光按波长排列)聚焦透镜:将单色元件色散后的具有相同波长的光在单色器的出口曲面上成像;2-7因为对于一级光谱(n=1)而言,光栅的分辨率为:36005720=×=×===光栅的刻痕密度光栅宽度N nN R 又因为:λλd R =所以,中心波长(即平均波长)在1000cm -1的两条谱线要被该光栅分开,它们相隔的最大距离为:cm -128.036001000===R d λλ2-10原子光谱是由原子外层电子在不同电子能级之间跃迁产生的,而不同电子能级之间的能量差较大,因此在不同电子能级之间跃迁产生的光谱的波长差异较大,能够被仪器分辨,所以显现线光谱;分子光谱的产生既包括分子中价电子在不同电子能级之间跃迁,也包括分子中振动能级和转动能级的跃迁,而振动能级和转动能级之间的能量差较小,在这些能级之间跃迁产生的光谱的波长非常接近,不能被仪器所分辨,所以显现为带光谱。

第六章分子发光分析法1.解释下列名词:(1)荧光;(2)磷光;(3)化学发光;(4)荧光激发光谱;(5)荧光发射光谱;(6)荧光量子产率;(7)荧光猝灭。

答:(1)荧光如果分子被激发到某个电子激发态的某个振动能级上,处于这个能态的分子会通过振动弛豫、内转换等一系列非辐射方式衰变到S 1态的最低振动能级,然后发生10S S →的辐射跃迁,这个辐射跃迁过程即发射出荧光。

(2)磷光分子被激发到某个电子激发态的某个振动能级上后,通过振动弛豫、内转换和体系间窜跃等一系列非辐射方式衰变到T 1态的最低振动能级,然后发生01T S →的辐射跃迁,这个辐射跃迁过程即发射出磷光。

(3)化学发光在某些化学反应中,反应产生的能量可以光辐射的形式释放出来,这种现象称为化学发光。

(4)荧光激发光谱以不同波长的入射光激发荧光物质,并在固定波长处测量激发出来的荧光强度,然后以激发波长为横坐标,荧光强度为纵坐标绘制关系曲线,便得到荧光激发光谱。

(5)荧光发射光谱固定激发光的波长和强度不变,测量不同波长处发射的荧光强度,绘制荧光强度随发射波长变化的关系曲线,便得到荧光发射光谱。

(6)荧光量子产率荧光量子产率是指荧光物质被激发后所发射荧光的光子数与吸收的激发光的光子数之比值。

(7)荧光猝灭荧光物质与溶液中其他物质发生作用,使荧光强度减弱或者消失的作用称为荧光猝灭。

2.简述影响物质的荧光发射的主要因素。

答:影响物质的荧光发射的主要因素如下:(1)分子结构①共轭 键体系:发荧光的物质中都含有共轭双键的强吸收基团,共轭体系越大,荧光效率越高;②刚性平面结构:荧光效率高的物质,其分子多是平面构型且具有一定的刚性;③取代基的影响:取代基对荧光物质的荧光特征和强度有很大影响,给电子取代基可使荧光增强,吸电子取代基使荧光减弱。

(2)环境因素①溶剂的影响:溶剂的极性对荧光物质的荧光强度产生影响,溶剂的极性越强,荧光强度越大;②温度的影响:温度对溶液荧光强度影响明显,对于大多数荧光物质,升高温度会使非辐射跃迁引起的荧光的效率降低;③pH的影响:溶液pH值对含有酸性或碱性取代基团的芳香族化合物的荧光性质有影响;④内滤光作用和自吸收作用:溶液中若存在能吸收激发光或荧光的物质,就会使实际测到的荧光减弱。

第7章分子发光分析法【7-1】解释下列名词。

(1)单重态;(2)三重态;(3)荧光;(4)磷光;(5)化学发光;(6)量子产率;(7)荧光猝灭;(8)振动弛豫;(9)系间跨越;(10)内转换;(11)重原子效应。

答:(1)单重态:在给定轨道中的两个电子,必定以相反方向自旋,自旋量子数分别为1/2和-1/2,其总自旋量子数s=0。

电子能级的多重性用M=2s+1=1,即自旋方向相反的电子能级多重性为1。

此时分子所处的电子能态称为单重态或单线态,用S表示。

(2)三重态:当两个电子自旋方向相同时,自旋量子数都为1/2,其总自旋量子数s=1。

电子能级的多重性用M=2s+1=3,即自旋方向相同的电子能级多重性为3,此时分子所处的电子能态称为三重态或三线态,用T表示。

(3)荧光:分子受到激发后,无论处于哪一个激发单重态,都可通过振动弛豫及内转换,回到第一激发单重态的最低振动能级,然后以辐射形式回到基态的各个振动能级发射的光。

(4)磷光:分子受到激发后,无论处于哪一个激发单重态,都可通过内转换、振动弛豫和体系间跨越,回到第一激发三重态的最低振动能级,然后以辐射形式回到基态的各个振动能级发射的光(5)化学发光:化学反应物或反应产物受反应释放的化学能激发而产生的光辐射。

表示。

(6)量子产率:激发态分子发射荧光的光子数与基态分子吸收激发光的光子数之比,常用f(7)荧光猝灭:指荧光物质分子与溶剂分子之间发生猝灭,荧光猝灭分为静态猝灭和动态猝灭。

(8)振动弛豫:处于激发态最高振动能级的外层电子回到同一电子激发态的最低振动能级以非辐射的形式将能量释放的过程。

(9)系间跨越:处于激发态分子的电子发生自旋反转而使分子的多重性发生变化的过程。

即分子由激发单重态以无辐射形式跨越到激发三重态的过程。

(10)内转换:相同多重态的两个电子态之间的非辐射跃迁。

(11)重原子效应:使用含有重原子的溶剂(如碘乙烷、溴乙烷)或在磷光物质中引入重原子取代基,都可以提高磷光物质的磷光强度,这种效应称为重原子效应。

第8章 分子发光分析法8-1 解释下列名词:(1)单重态;(2)三重态;(3)系间窜越;(4)振动弛豫;(5)荧光猝灭;(6)荧光量子产率;(7)重原子效应。

答:(1)单重态是指分子中的全部电子都自旋配对的分子能态,用符号S 表示,单重态分子具有抗磁性。

(2)三重态是指分子中存在两个自旋不配对的电子的分子能态,用符号T 表示,三重态分子具有顺磁性。

(3)系间窜越是指不同多重态的两个电子态间的非辐射跃迁的过程。

(4)振动弛豫是指分子将多余的振动能量传递给介质而衰变到同一电子能级的最低振动能级的过程。

(5)荧光猝灭是指荧光物质与溶剂分子间发生导致荧光强度下降的化学或物理过程。

(6)荧光量子产率是指荧光物质吸光后发射的荧光光子数与吸收的激发光光子数的比值。

(7)重原子效应是指磷光测定体系中存在原子序数较大的原子时,重原子的高核电荷引起或增强了溶质分子自旋轨道的耦合作用,从而增大了,体系间的窜11S T →01S T →跃概率,有利于磷光的产生的现象。

8-2 说明磷光与荧光在发射特性上的差别及其原因。

答:磷光与荧光在发射特性上的差别及其原因如下:(1)磷光是来自最低激发三重态的辐射跃迁过程所伴随的发光现象,发光过程速率常数小,激发态的寿命相对较长。

第一激发单重态的最低振动能级,通过系间窜越至第一激发三重态,再经振动弛豫,转至最低振动能级进而发射磷光,系间窜跃是自旋禁阻的,因此过程速率常数小。

(2)荧光是来自最低激发单重态的辐射跃迁过程所伴随的发光现象,发光过程速率常数大,激发态的寿命短。

8-3 简要说明荧光发射光谱的形状通常与激发波长无关的原因。

答:荧光发射光谱的形状通常与激发波长无关的原因为:荧光的产生是由第一电子激发态的最低振动能级开始,而与荧光分子被激发至哪一能级无关。

8-4 与分光光度法比较,荧光分析法有哪些优点?原因何在?答:(1)荧光分析法的优点相对分光光度法,荧光分析法具有更高的灵敏度。

(2)原因①荧光强度与激发光强度成正比,提高激发光强度可以使荧光强度增大,而分光光度法检测的是吸光度,增大入射光强度,透过光信号与入射光信号同比例增大,吸光度值不会发生变化,因此不能提高灵敏度;②荧光的测量是在与激发光垂直的方向上进行的,消除了杂散光和透射光对荧光测量的影响。

分子发光分析法基态分子吸收了一定能量后,跃迁至激发态,当激发态分子以辐射跃迁形式将其能量释放返回基态时,便产生分子发光(Molecular Luminescence)。

依据激发的模式不同,分子发光分为光致发光、热致发光、场致发光和化学发光等。

光致发光按激发态的类型又可分为荧光和磷光两种。

本章讨论分子荧光(Molecular Fluorescence)、分子磷光(Molecular Phosphorescence)和化学发光(Chemiluminescence)分析法。

第一节荧光分析法一、概述分子荧光分析法是根据物质的分子荧光光谱进行定性,以荧光强度进行定量的一种分析方法。

早在16世纪,人们观察到当紫外和可见光照射到某些物质时。

这些物质就会发出各种颜色和不同强度的光,而当照射停止时,物质的发光也随之很快消失。

到1852年才由斯托克斯(Stokes)给予了解释,即它是物质在吸收了光能后发射出的分子荧光。

斯托克斯在对荧光强度与浓度之间的关系进行研究的基础上,于1864年提出可将荧光作为一种分析手段。

1867年Goppelsroder应用铝—桑色素络合物的荧光对铝进行了测定。

进入20世纪,随着荧光分析仪器的问世,荧光分析的方法和技术得到了极大发展,如今已成为一种重要且有效的光谱分析手段。

荧光分析法的最大优点是灵敏度高,它的检出限通常比分光光度法低2~4个数量级,选择性也较分光光度法好。

虽然能产生强荧光的化合物相对较少,荧光分析法的应用不如分光光度法广泛,但由于它的高灵敏度以及许多重要的生物物质都具有荧光性质。

使得该方法在药物、临床、环境、食品的微量、痕量分析以及生命科学研究各个领域具有重要意义。

二、基本原理(一)分子荧光的产生大多数分子含有偶数电子。

根据保里不相容原理,基态分子的每一个轨道中两个电子的自旋方向总是相反的,因而大多数基态分子处于单重态(2S+1=1),基态单重态以S0表示。

当物质受光照射时,基态分子吸收光能就会产生电子能级跃迁而处于第一、第二电子激发单重态,以S1、S2表示。

仪器分析答案武汉大学【篇一:分析化学》下册武汉大学等编(第五版)作业参考答案】t>第2章光谱分析法导论2-1 光谱仪一般由几部分组成?它们的作用分别是什么?参考答案:(1)稳定的光源系统—提供足够的能量使试样蒸发、原子化、激发,产生光谱;(2)试样引入系统(3)波长选择系统(单色器、滤光片)—将复合光分解成单色光或有一定宽度的谱带;(4)检测系统—是将光辐射信号转换为可量化输出的信号;(5)信号处理或读出系统—在显示器上显示转化信号。

2-2 单色器由几部分组成,它们的作用分别是什么?参考答案:(1)入射狭缝—限制杂散光进入;(2)准直装置—使光束成平行光线传播,常采用透镜或反射镜;(3)色散装置—将复合光分解为单色光;(4)聚焦透镜或凹面反射镜—使单色光在单色器的出口曲面上成像;(5)出射狭缝—将额定波长范围的光射出单色器。

2-5 对下列单位进行换算:-(1)150pm z射线的波数(cm1)(2)li的670.7nm谱线的频率(hz)-(3)3300 cm1波数对应的波长(nm)(4)na的588.995nm谱线相应的能量(ev)参考答案:(1)??1?c?1?17?1cm?6.67?10cm ?10150?103.0?101014(hz)?4.47?10(hz) (2)????7?670.7?10(3)??1??1(cm)?3.03?10?4(cm)?3030(nm) 33006.625?10?34?3.0?108(ev)?2.1(ev) (4)e?h??9?19?588.995?10?1.602?10c2-6 下列种类型跃迁所涉及的能量(ev)范围各是多少?(1)原子内层电子跃迁;(4)分子振动能级跃迁;(2)原子外层电子跃迁;(5)分子转动能级跃迁;(3)分子的电子跃迁参考答案跃迁类型原子内层电子跃迁原子外层电子跃迁分子的电子跃迁分子振动能级跃迁分子转动能级跃迁-6~1.7 6~1.7 1.7~0.02 --第10章吸光光度法(上册)2、某试液用2cm吸收池测量时,t=60%。