文言文的标点与翻译

- 格式:ppt

- 大小:147.50 KB

- 文档页数:11

一.文言文断句技巧文言断句、标点最根本的方法是多读多背,形成语感。

有了一定的语感,读到该停顿之处,就会自然而然的停顿,不必苦思。

断句加标点也讲求一定的技巧,方法如下⑴名词断句法通读全文,找出人名、地名、事名、物名、朝代名、国名、官职名等。

这些名词常在句中作主语或宾语。

然后考虑:什么人,办什么事,采用什么方式,取得什么接结果。

例如:湖阳公主新寡帝与共论朝臣微观其意。

《资治通鉴》⑵借助虚词断句文言文中的虚词用法较多。

如“盖”“夫”“其”等发语词常放在句首,“耳”“乎”“哉”“焉”“也”“耶”等语气词常放在句尾,“之”“以”“则”“而”等助词、连词、介词常放在句子中,掌握了这些词的用法,会更好地帮助我们断句。

﹙曰后往往加冒号;“盖”、“夫”大多在句首;“于”、“而”一般在中间;“耶”、“乎”经常表疑问;“矣”、“耳”后面加句号;“哉”字后面跟感叹;“也”、“者”表停顿或句或逗看情况。

﹚如:齐王使使者问赵威后书未发威后问使者曰岁亦无恙耶民亦无恙耶王亦无恙耶使者不说曰臣奉使使威后今不问王而先问岁与民岂先贱而后尊贵者乎从句意看,这段文字是使者与赵威后的对话。

威后的对话中有三个相同的结构,都是“耶”字煞尾,它是表疑问的,故应用问号。

在第二个“曰”字后的引文中,“岂”是表反问的副词,应放在句首,和后边的“乎”照应,构成“岂------乎”句式,“岂”前应断开。

因此,全句可断为:齐王使使者问赵威后,书未发,威后问使者曰:“岁亦无恙耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶?”使者不说,曰:“臣奉使使威后,今不问王而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”⑶借助成份断句文言句式中,主谓结构居多,但主语常省略。

借助句子成份,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。

如:诸葛亮之次渭滨关中震动魏明帝深惧晋宣王战乃遣辛毗为军师句中动词有“次、震动、惧、战、遣、为”等,然后以动词为中心,弄清句子结构,“次”的主语是“诸葛亮”,补语是“渭滨”;“震动”的主语是“关中”;“惧”的主语是“魏明帝”,宾语是“晋宣王战”;“遣”的主语也是“魏明帝”,宾语是“辛毗”,而“辛毗”又是“为军师”的主语。

原文:子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”翻译:孔子曰:“学习之后,时常复习,岂不快乐?有朋友从远方来,岂不欢愉?别人不了解自己,却不生气,岂不是君子?”句点变化分析:1. 句子结构变化在原文中,“子曰”是句子的开头,表示孔子在说话。

而在翻译中,为了使句子更加符合现代汉语的表达习惯,将“子曰”翻译为“孔子曰”,将主语提前,使句子结构更加清晰。

2. 句子语气变化原文中的三个问句,分别表达了愉悦、欢愉和赞许的语气。

在翻译时,将这三个问句分别翻译为“岂不快乐”、“岂不欢愉”和“岂不是君子”,既保留了原句的语气,又符合现代汉语的表达习惯。

3. 句子标点符号变化原文中使用了逗号和句号,而翻译时则根据现代汉语的标点规则进行了调整。

具体变化如下:(1)逗号变化原文中的逗号用于分隔句子中的并列成分,如“学而时习之,不亦说乎?”中的“学而时习之”和“不亦说乎?”两个部分。

在翻译时,为了使句子更加流畅,将逗号改为顿号。

(2)句号变化原文中的句号用于结束句子,如“人不知而不愠,不亦君子乎?”中的“人不知而不愠”和“不亦君子乎?”两个部分。

在翻译时,为了使句子更加符合现代汉语的表达习惯,将句号改为问号。

4. 句子增减在翻译过程中,为了使句子更加通顺,对原文进行了一定的增减。

例如,在“人不知而不愠”这句话中,翻译时添加了“别人不了解自己”这一部分,使句子更加完整。

综上所述,文言文翻译过程中句子的标点变化主要体现在句子结构、语气、标点符号和增减等方面。

通过对这些变化的分析,我们可以更好地理解文言文,并将其转化为符合现代汉语的表达方式。

以下是对原文的进一步翻译和标点变化分析:原文:子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”翻译:孔子曰:“学习之后,时常复习,岂不快乐?有朋友从远方来,岂不欢愉?别人不了解自己,却不生气,岂不是君子?”(1)原文中“学而时习之,不亦说乎?”中的逗号改为顿号,使句子更加通顺。

1、《论语·微子》长沮、桀溺耦而耕。

孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆者为谁?”子路曰:“为孔丘。

”曰:“是鲁孔丘与?”曰:“是也。

”曰:“是知津矣。

”问于桀溺。

桀溺曰:“子为谁?”曰:“为仲由。

”曰:“是鲁孔丘之徒与?”对曰:“然。

”曰:“滔滔者,天下皆是也,而谁以易之。

且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰而不辍。

子路行,以告。

夫子怃然曰:“鸟兽不可与同群。

吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。

”参考译文一:长沮、桀溺两个人一块耕田,孔子从旁边经过,让子路去询问渡口。

长沮问子路说:“驾车子的那个人是谁?”子路说:“是孔丘。

”长沮说:“是鲁国的孔丘吗?”子路说:“是的。

”长沮说:“他早该知道渡口在哪儿了。

”子路又去问桀溺。

桀溺说:“你是谁?”子路说:“是仲由。

”桀溺说:“你是鲁国孔丘的学生吗?”子路回答说:“是的。

”桀溺说:“(天下已乱,)好像滔滔的洪水,到处都是这样,谁能改变得了呢?你与其跟着(孔丘那种)躲避坏人,还不如跟着(我们这些)避世隐居的人呢?”说完,就不停地往种子上盖土。

子路回来(把这些)告诉孔子。

孔子失望地叹息说:“我们既然无法跟鸟兽待在一起,若不跟天下人待在一起又跟谁在一起呢?天下如果太平,我就不会和你们一起来从事改变现实的工作了。

”参考译文二:长沮、桀溺一起耕田,孔子路过,让子路问路。

长沮说:“驾车人是谁?”子路说:“是孔丘。

”“是鲁国孔丘吗?”“是。

“他天生就应该知道渡口在那里。

”子路再问桀溺。

桀溺说:“你是谁?”“我是仲由。

”“是鲁国孔丘的学生吗?”“是。

”“天下到处局势混乱,谁和你们去改变?你与其跟随政见不同的人(指孔子),还不如跟随避世的隐士呢(指自己)。

”他边说边不停地播种。

子路回来告诉孔子,孔子失望地说:“人不能和鸟兽同群,我不同人打交道而同谁打交道?天下太平,我就用不着提倡改革了2、《苏代为燕说齐》(《战国策·燕策》)苏代为燕说齐,未见齐王,先说淳于髡曰:“人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。

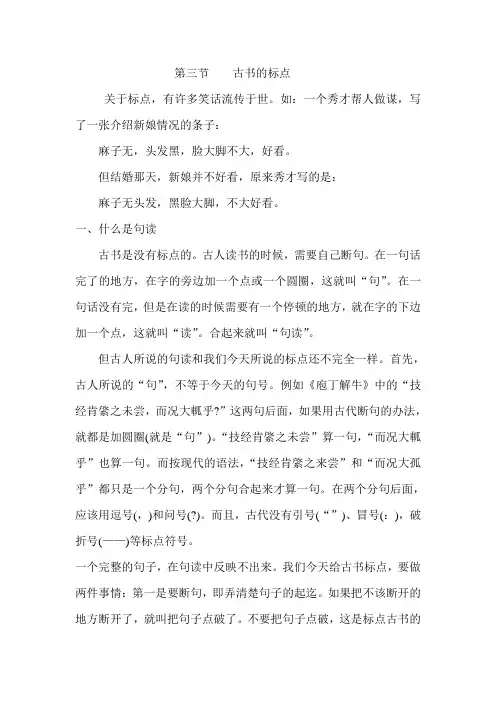

第三节古书的标点关于标点,有许多笑话流传于世。

如:一个秀才帮人做谋,写了一张介绍新娘情况的条子:麻子无,头发黑,脸大脚不大,好看。

但结婚那天,新娘并不好看,原来秀才写的是:麻子无头发,黑脸大脚,不大好看。

一、什么是句读古书是没有标点的。

古人读书的时候,需要自己断句。

在一句话完了的地方,在字的旁边加一个点或一个圆圈,这就叫“句”。

在一句话没有完,但是在读的时候需要有一个停顿的地方,就在字的下边加一个点,这就叫“读”。

合起来就叫“句读”。

但古人所说的句读和我们今天所说的标点还不完全一样。

首先,古人所说的“句”,不等于今天的句号。

例如《庖丁解牛》中的“技经肯綮之未尝,而况大軱乎?”这两句后面,如果用古代断句的办法,就都是加圆圈(就是“句”)。

“技经肯綮之未尝”算一句,“而况大軱乎”也算一句。

而按现代的语法,“技经肯綮之来尝”和“而况大孤乎”都只是一个分句,两个分句合起来才算一句。

在两个分句后面,应该用逗号(,)和问号(?)。

而且,古代没有引号(“”)、冒号(:),破折号(——)等标点符号。

一个完整的句子,在句读中反映不出来。

我们今天给古书标点,要做两件事情:第一是要断句,即弄清楚句子的起迄。

如果把不该断开的地方断开了,就叫把句子点破了。

不要把句子点破,这是标点古书的基本要求。

第二是要弄清楚句子本身的语气,弄清楚句子与句子之间的关系。

也就是说,要在弄清楚文意的基础上正确地使用标点符号。

如果断句断对了,但标点符号使用得不对,就说明对文意的理解还有问题。

怎样才能正确地标点古书呢?这个问题不是在一堂课里能够解决的。

这堂课的目的是讲几个在标点古书时应该注意的问题,供大家在标点古书时参考。

二、标点古书的要求(一)标点后的字句必须能讲通这个问题实质上就是要弄清楚句子的起讫,不要把句子点破,如果把句子点破了,把这一个句子的“头”安到了上一个句子的“脚”上,或者把这一个句子的“脚”安到了下一个句子的“头”上,那样,句子必然就讲不通了。

古代汉语标点与翻译练习材料-- 参考答案1、陳代曰:“不見諸侯,宜若小然。

今一見之,大則以王,小則以霸。

且《志》曰:…枉尺而直尋,‟宜若可爲也。

”孟子曰:“昔齊景公田,招虞人以旌,不至,將殺之。

志士不忘在溝壑,勇士不忘喪其元。

孔子奚取焉?取非其招不往也。

如不待其招而往,何哉?且夫枉尺而直尋者,以利言也。

如以利,則枉尋直尺而利,亦可爲與?昔者趙簡子使王良與嬖奚乘,終日而不獲一禽。

嬖奚反命曰:…天下之賤工也。

‟或以告王良。

良曰:…請復之。

‟强而後可,一朝而獲十禽。

嬖奚反命曰:…天下之良工也。

‟簡子曰:…我使掌與女乘。

‟謂王良。

良不可,曰:…吾爲之範我馳驅,終日不獲一;爲之詭遇,一朝而獲十。

《詩》云:“不失其馳,舍矢如破。

”我不貫與小人乘,請辭。

‟禦者且羞與射者比,比而得禽獸,雖若丘陵,弗爲也。

如枉道而從彼,何也?且子過矣!枉己者,未有能直人者也。

”2、孟子见梁惠王。

王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

王曰:…何以利吾国?‟大夫曰:…何以利吾家?‟士庶人曰:…何以利吾身?‟上下交征利而国危矣。

万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。

万取千焉,千取百焉,不为不多矣。

苟为后义而先利,不夺不餍。

未有仁而遗其亲者也;未有义而后其君者也。

王亦曰仁义而已矣!何必曰利?”3、孟子见齐宣王,曰:“为巨室,则必使工师求大木。

工师得大木,则王喜,以为能胜其任也。

匠人斫而小之,则王怒,以为不胜其任矣。

夫人幼而学之,壮而欲行之。

王曰:…姑舍女所学而从我,则何如?‟今有璞玉于此,虽万镒,必使玉人雕琢之。

至于治国家,则曰姑舍女所学而从我,则何以异于教玉人雕琢玉哉?”4、吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也。

陈良,楚产也。

悦周公、仲尼之道,北学于中国。

北方之学者未能或之先也。

彼所谓豪杰之士也。

子之兄弟事之数十年,师死而遂倍之。

昔者,孔子没,三年之外,门人治任将归。

高考试题中的100个最易错文言文实词及文句翻译1。

官人疑策爱也,秘之。

误:喜欢,正:吝啬。

译文:过路的官人怀疑陈策舍不得骡子,便把它藏了起来。

2。

有功故出反囚,罪当诛,请按之.误:按照,正:审理。

译文:徐有功特意开脱谋反的人,论罪应当处死,请审理他.3.高祖遣使就拜东南道尚书令,封吴王。

误:拜见,正:授予官职.译文:高祖派来使者授予(杜伏威)东南道尚书令的官,封他为吴王.4。

府省为奏,敕报许之.误:报告,正:回复.译文:有关部门为此上奏,(后主)下诏回复同意了这件事.5.齐孝公伐我北鄙。

误:轻视,正:边境。

译文:齐孝公进攻我国北部边境。

6.大败李信,入两壁,杀七都尉。

误:城墙,正:军营。

译文:大败李信的军队,攻下两座军营,杀死七名都尉。

7。

尧民之病水者,上而为巢,是为避害之巢。

误:生病,正:担心,忧虑。

译文:尧的百姓担心水患,因而在水上筑巢,这就是避免灾害的巢。

8。

焕初除市令,过谢乡人吏部侍郎石琚.误:免除,正:(被)授职。

译文:刘焕刚被授职市令,拜访同乡吏部侍郎石琚.9.师进,次于陉。

误:依次,正:临时驻扎。

译文:诸侯的军队前进,驻扎在陉地.10。

天下有大勇者,卒然临之而不惊。

误:完毕,正:通“猝”,突然。

译文:天下真正有大勇的人,灾难突然降临也不会惊恐。

11。

王趣见,未至,使者四三往。

误:高兴,正:通“促”,赶快。

译文:楚王赶快接见(尊卢沙),(尊卢沙)没有到,(楚王派)使者多次前去(邀请).12。

存诸故人,请谢宾客。

误:安置,正:问候。

译文:问候那些老朋友,邀请拜谢宾朋。

13。

若复失养,吾不贷汝矣。

误:借给,正:宽恕.译文:如果再不赡养母亲,我就不宽恕你了。

14。

楚庄王谋事而当,群臣莫能逮.误:捉拿,正:及,达到。

译文:楚庄王谋划事情很得当,群臣没有人能比得上。

15。

使裕胜也,必德我假道之惠.误:恩德,正:感激.译文:假如刘裕取胜,一定会感激我们借道给他的好处。

16。

陛下登杀之,非臣所及。

夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。

而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。

况阳春召我以烟景,大块假我以文章。

会桃李之芳园,序天伦之乐事。

群季俊秀,皆为惠连;吾人咏歌,独惭康乐。

幽赏未已,高谈阔论,引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。

倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而常关。

策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

于是仆亦将隐居以求其志,将以遗直,岂因祸福避趋之也哉?虽日幽居,林泉之志,浪得而云乎?

译文:

天地是万物聚集的地方,时间是百代更替的过客。

而人生如同梦幻,欢乐又能持续多久呢?古人手持灯笼夜晚游玩,这确实有它的道理。

何况春天的阳光召唤我以美丽的景色,大自然赋予我丰富的文采。

在桃李盛开的花园里,享受天伦之乐。

众兄弟英俊秀美,都像谢惠连一样;我辈吟咏歌唱,却只能感到羞愧。

在幽静的赏景中还未尽兴,高谈阔论又开始了。

端起酒杯自饮,观赏庭院中的树木使心情愉悦。

倚着南窗寄托自己的傲骨,深知安于贫困的乐趣。

在园中漫步,虽设有园门却常常关闭。

拄着拐杖在林间休息,时常抬头远望。

云彩无意识地从山岳间升起,疲惫的鸟儿知道何时归巢。

夕阳即将落下,我抚摸着孤独的松树徘徊不已。

于是我也打算隐居以求得自己的志向,以此来保持自己的正直,难道是因祸避福而躲避吗?虽然说是隐居,但林泉之志,难道真的是浪得虚名吗?。

夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。

而浮生若梦,为欢几何?古人云:“君子不器。

”夫器者,所以盛物也;不器者,无所不包,无所不容。

是以君子之道,博而能约,约而能博,其于道也,无所不至。

译文:天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。

而人生如梦,欢乐又能有几时?古人有言:“君子不器。

”器者,所以盛物也;不器者,无所不包,无所不容。

是以君子之道,广博而能简约,简约而能广博,至于道,无所不至。

夫君子之学,不专一艺,而能通万方之理。

是以其志广大,其行高远,其心虚静,其意深邃。

故能知天地之变,察万物之理,明道德之要,达仁义之端。

是以君子之行,如天地之宽,如江河之深,如日月之明,如星辰之远。

古人云:“修身齐家治国平天下。

”此言君子之道也。

修身者,所以正其身也;齐家者,所以和其家也;治国者,所以安其国也;平天下者,所以安天下之民也。

君子修身,必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知。

知至,则心正;心正,则意诚;意诚,则身修。

身修之后,方能齐家,方能治国,方能平天下。

天地之大德,生而无言,育而无望。

君子法天地,故其德广大,其行无疆。

是以君子之道,不泥于一物,不拘于一事,不滞于一理。

故能应万物之变,合天地之和,成道德之极。

夫道者,虚也;德者,实也。

虚则能容,实则能化。

故君子之道,虚而能明,实而能厚。

明则能照,厚则能载。

是以君子之学,无所不学,无所不问。

问而后知,知而后行,行而后成。

天地之道,日新又新。

君子之道,亦日新又新。

新者,不古不今,不中不外,不偏不倚。

故君子之学,不拘于古,不泥于今,不溺于中,不弃于外。

是以能广其识,深其思,高其志,远其行。

译文:天地的大德,无声无息地生育万物,无私无望地养育万物。

君子效法天地,因此其德行广大无边。

所以君子的道德,不拘泥于一物,不拘束于一事,不固执于一理。

因此能顺应万物的变化,和谐天地之和,达到道德的极致。

道是空虚的,德是实在的。

空虚则能包容,实在则能转化。

所以君子的道德,空虚而能明亮,实在而能深厚。

夫读书者,所以明智也。

盖自圣贤之世,圣贤皆以读书自励,而后成其德业。

是以君子不学则不智,不智则无以立身。

故古之君子,莫不以读书为先务。

读书之益,一也。

能明辨是非,洞悉世事。

夫天下之理,纷繁复杂,非读书不能洞悉其源。

读书使人明智,犹药医疾,不读书则如身患沉疴,不知病根所在。

是以读书者,必能明辨是非,洞悉世事,此其一也。

读书之益,二也。

能修身养性,陶冶情操。

读书之乐,在于其中。

夫读书之乐,非独其文字之美,亦在于其意蕴之深。

读《诗经》,能使人领略风雅之致;读《论语》,能使人感悟仁义之道;读《史记》,能使人了解历史之变迁。

读书之乐,如饮美酒,愈饮愈觉其香。

是以读书者,必能修身养性,陶冶情操,此其二也。

读书之益,三也。

能增长知识,拓宽视野。

夫读书者,如积薪之火,愈积愈旺。

积学之士,如登山之行者,登高望远,心旷神怡。

读书使人增长知识,犹农人播种,耕耘收获,终成硕果。

是以读书者,必能增长知识,拓宽视野,此其三也。

读书之益,四也。

能启发智慧,启迪人生。

读书如探宝,探得宝物,则人生添彩。

读书使人智慧,犹良医治病,药到病除。

是以读书者,必能启发智慧,启迪人生,此其四也。

读书之益,五也。

能陶冶气质,提升品德。

夫读书者,如炼金术士,炼出真金,则品德升华。

读书使人气质高雅,犹美人化妆,妆点容颜。

是以读书者,必能陶冶气质,提升品德,此其五也。

总之,读书之益,非止一端。

读书使人明智,修身养性,增长知识,启发智慧,陶冶气质,提升品德。

故有云:“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。

”斯言不谬也。

【翻译】读书的人,是为了明智。

自从圣贤的时代,圣贤们都通过读书来激励自己,然后成就他们的德业。

因此,君子如果不学习就不会明智,不明智就无法立身。

所以古代的君子,没有一个不把读书作为首要任务。

读书的好处,其一就是能明辨是非,洞察世事。

天下的道理,纷繁复杂,不读书就无法洞察其根源。

读书使人明智,就像药物可以治疗疾病,不读书就像身体患有重病,却不知道病根在哪里。

文言文的句读与翻译方法一、文言文的句读句读就是对古书的标点。

古书一般是不断句的,前人读书时要自己断句。

没有断句的古书,后代人读起来常会感到困难。

例1:彗星复见西方十六日夏太后死(《史记·秦始皇本纪》)正确断句:彗星复见西方十六日。

夏太后死。

——译:彗星又在西方出现,一共经过十六天。

夏太后死去。

错误断句:彗星复见西方。

十六日,夏太后死。

——译:彗星又在西方出现。

十六日那天夏太后死去。

分析:读法不同,意思也就变了。

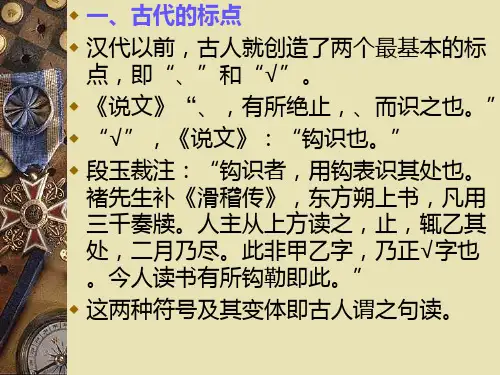

古人常用“、”符号来断句。

在句终的地方,点在字的旁边;在语意未尽而需要停顿的地方,点在两个字的中间。

到了宋朝以后,通俗读物上才普遍地应用圈(。

)作为句号,用点(、)作为读(逗)号,因此句读又称圈点。

学习文言文,明句读是一项基本功。

因此在文言文的标点上,我们应该作一番研究。

在标点古文时要注意以下几个方面:1.要通读全文,明了全文大意。

在了解全文大意的基础上,先断开能断的句子,然后逐步缩小范围。

对不易断开的字、句,就要仔细研究前后语句的含义,分析难断句与上下文的联系,看看断在哪里语义才正确明白。

例2:长老吏旁观者皆惊恐。

原文标点:长老、吏旁观者皆惊恐。

(《西门豹治邺》)分析:这样断句,似把“旁观者”仅指“长老”和“吏”。

其实,“旁观者”按当时的实际情况是指“长老”和“吏”以外的“老百姓”,三者是并列的。

修正标点:长老、吏、旁观者,皆惊恐。

2.要注意语法,重视文言虚词。

例3:厩(jiù)焚子退朝曰伤人乎不问马原文标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:伤人乎不?问马。

(《论语》)分析:这样断句,重点在于讲孔子既关心人,又关心马(“厩”是养马的棚)。

其实,文言中疑问句末用了“乎”一类疑问语气词之后,不能再用“不”一类的否定词来发问了。

修正标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

①文言文中,“夫、惟、盖、凡、且、窃、请、敬”等发语词和表敬副词,经常出现在句首;②而“乎、哉、也、矣、欤、焉、耳”等语气词经常出现在句尾;③而“以、于、为、而、则”等连词经常出现在句中;④复句中的关联词如:苟、虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、若夫、至于、已而、且夫、乃夫、于是、至若、若、故、是故,大致用在一句话的开头。

楚归晋知罃晋人归⑴楚公子谷臣与连尹襄老之尸于楚,以求⑵知罃。

于是⑶荀首佐中军矣,故楚人许之。

王送知罃,曰:“子其怨我乎?”对曰:“二国治戎⑷,臣不才.,不胜其任,以为俘馘⑸。

执事不以衅鼓⑹,使归即戮⑺,君之惠也。

臣实不才.,又谁敢怨?”王曰:“然则德.我乎?”对曰:“二国图其社稷,而求纾.(shū)其民,各惩其忿,以相宥⑻也,两释纍囚,以成其好.。

二国有⑼好.,臣不与及⑽,其谁敢德.?”王曰:“子归,何以报我?”对曰:“臣不任⑾受怨,君亦不任受德。

无怨无德,不知所报。

”王曰:“虽然,必告不谷。

”对曰:“以君之灵,纍臣得归骨于晋,寡君之以为戮,死且不朽。

若从君之惠而免之,以赐君之外臣⑿首;首其请于寡君,而以戮于宗⒀,亦死且不朽。

若不获命⒁,而使嗣宗职⒂,次及于事,而帅偏师⒃以脩封疆,虽遇执事,其弗敢违。

其竭力致死⒄,无有二心,以尽臣礼。

所以报也!”王曰:“晋未可与争。

”重为之礼而归之。

词类活用:臣不才.然则德.我乎而求纾.其民以成其好.二国有好.其谁敢德.判断句:执事不以衅鼓⑹,使归即戮,君之惠也。

所以报也宾语前置句:又谁敢怨其谁敢德何以报我双宾语句:为之礼固定句式:何以报我注释⑴归;送还。

公子谷臣:楚庄王的儿子。

连尹襄老:连尹是楚国官名,襄老是楚国的大臣。

连尹、楚国主射之官。

⑵求:索取。

⑶于是:在这个时候。

佐中军;担任中军副帅。

⑷治戎:治兵,演习军队。

这里的意思是交战。

⑸馘(guo2):割下敌方战死者的左耳(用来报功)。

这里与“俘”连用,指俘虏。

⑹鼓:取血涂鼓,意思是处死。

⑺即戮(lu4):接受杀戮。

⑻惩:戒,克制。

忿:怨恨。

⑼出现。

一说通“宥(you4)”。

⑽与及:参与其中,相干。

⑾任:担当⑿外臣:外邦之臣。

臣子对别国君主称外臣。

⒀宗:宗庙。

⒁不获命:没有获得国君允许杀戮的命令。

⒂宗职:祖宗世袭的职位。

⒃偏师:副帅、副将所属的军队,非主力军队。

⒄致死:献出生命。

译文:晋人归还楚国公子谷臣和连尹襄老的尸首给楚国,以此要求交换知罃。