古书的标点与翻译

- 格式:doc

- 大小:67.00 KB

- 文档页数:17

《论语》是我国古代儒家经典之一,由孔子弟子及其再传弟子编纂而成。

书中记载了孔子及其弟子的言行,体现了儒家思想的核心价值观。

本文将对《论语》中的一段经典语句进行注解及翻译。

原文:子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”注解:1. 子曰:孔子说。

2. 学而时习之:学习并按时温习。

学,指学习知识;而,连词,表顺承;时,按时;习,温习。

3. 不亦说乎:难道不是一件愉快的事吗?不亦,难道不是;说,通“悦”,愉快。

4. 有朋自远方来:有志同道合的朋友从远方来。

有,表示存在;朋,朋友;自,从;远方,指远方的地方。

5. 不亦乐乎:难道不是一件快乐的事吗?不亦,难道不是;乐,快乐。

6. 人不知而不愠:别人不了解自己,却不生气。

人,别人;不知,不了解;而不,却;愠,生气。

7. 不亦君子乎:难道不是君子吗?不亦,难道不是;君子,有道德、有修养的人。

翻译:孔子说:“学习并按时温习,难道不是一件愉快的事吗?有志同道合的朋友从远方来,难道不是一件快乐的事吗?别人不了解自己,却不生气,难道不是君子吗?”这段话表达了孔子对学习的重视,以及对待人际关系的态度。

他认为,学习是一件愉快的事,通过学习可以提升自己的修养。

同时,他强调对待朋友要真诚、宽容,对待别人不了解自己时要保持平和的心态,这些都是君子的品质。

总结:《论语》中的这段话,简洁而深刻,富含哲理。

它告诉我们,学习要持之以恒,对待朋友要真诚、宽容,对待别人不了解自己时要保持平和的心态。

这些思想对于我们今天的生活仍具有重要的指导意义。

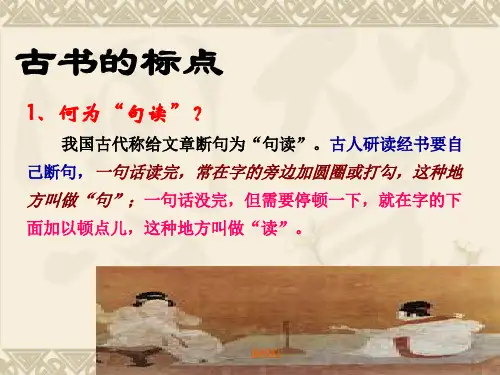

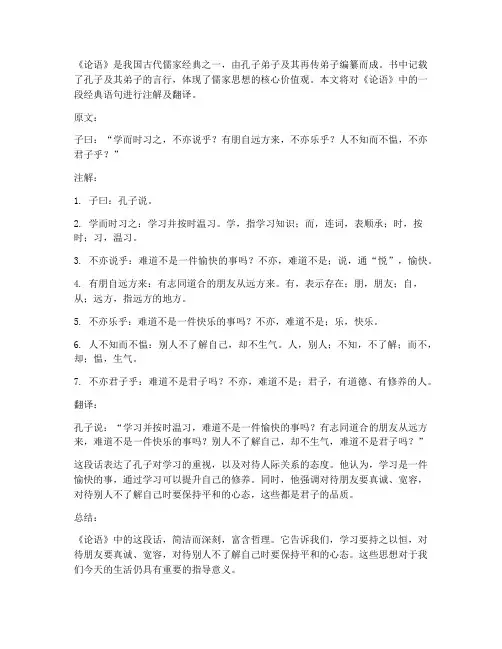

文言文的句读与翻译方法一、文言文的句读句读就是对古书的标点。

古书一般是不断句的,前人读书时要自己断句。

没有断句的古书,后代人读起来常会感到困难。

例1:彗星复见西方十六日夏太后死(《史记·秦始皇本纪》)正确断句:彗星复见西方十六日。

夏太后死。

——译:彗星又在西方出现,一共经过十六天。

夏太后死去。

错误断句:彗星复见西方。

十六日,夏太后死。

——译:彗星又在西方出现。

十六日那天夏太后死去。

分析:读法不同,意思也就变了。

古人常用“、”符号来断句。

在句终的地方,点在字的旁边;在语意未尽而需要停顿的地方,点在两个字的中间。

到了宋朝以后,通俗读物上才普遍地应用圈(。

)作为句号,用点(、)作为读(逗)号,因此句读又称圈点。

学习文言文,明句读是一项基本功。

因此在文言文的标点上,我们应该作一番研究。

在标点古文时要注意以下几个方面:1.要通读全文,明了全文大意。

在了解全文大意的基础上,先断开能断的句子,然后逐步缩小范围。

对不易断开的字、句,就要仔细研究前后语句的含义,分析难断句与上下文的联系,看看断在哪里语义才正确明白。

例2:长老吏旁观者皆惊恐。

原文标点:长老、吏旁观者皆惊恐。

(《西门豹治邺》)分析:这样断句,似把“旁观者”仅指“长老”和“吏”。

其实,“旁观者”按当时的实际情况是指“长老”和“吏”以外的“老百姓”,三者是并列的。

修正标点:长老、吏、旁观者,皆惊恐。

2.要注意语法,重视文言虚词。

例3:厩(jiù)焚子退朝曰伤人乎不问马原文标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:伤人乎不?问马。

(《论语》)分析:这样断句,重点在于讲孔子既关心人,又关心马(“厩”是养马的棚)。

其实,文言中疑问句末用了“乎”一类疑问语气词之后,不能再用“不”一类的否定词来发问了。

修正标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

①文言文中,“夫、惟、盖、凡、且、窃、请、敬”等发语词和表敬副词,经常出现在句首;②而“乎、哉、也、矣、欤、焉、耳”等语气词经常出现在句尾;③而“以、于、为、而、则”等连词经常出现在句中;④复句中的关联词如:苟、虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、若夫、至于、已而、且夫、乃夫、于是、至若、若、故、是故,大致用在一句话的开头。

中国石油大学胜利学院汉语言文学专业﹙本科﹚《古代汉语》(下册)通论知识要点﹙一﹚■第四单元:古汉语综合运用(共三节)●笫一节古书的注释〔训诂学常识〕一古书注释概说:1汉代的古书注释:西汉多为先秦儒家经典作注,东汉范围渐扩。

汉代的著名注释家有:西汉毛亨(《诗诂训传》),孔安国(《古文尚书传》、《孝经传》),刘向《五经通义》等;东汉郑玄(《毛诗笺》、《三礼注》),马融(《周易注》、《尚书注》),高诱(《吕氏春秋注》),王逸(《楚辞章句》)等。

2 汉后至唐代的古书注释:魏晋南北朝:玄学发展,出现了魏·王弼《老子注》、晋·郭象《庄子注》等,史书亦有吴·韦昭《国语注》等;唐代:出现了“疏”(或曰“正义”)的体例,代表作有孔颖达《五经正义》(周易、尚书、诗经、礼记、左传正义),贾公彦《周礼疏》《仪礼疏》,徐彦《春秋公羊传疏》,杨士勋《春秋谷梁传疏》等。

儒家经典之外注疏有杨倞《荀子注》,尹知章《管子注》,张守节《史记正义》,颜师古《汉书集注》等。

3 宋代至清代的古书注释:宋代:邢昺为《论语》《孝经》《尔雅》作疏,孙奭为《孟子》作疏,朱熹作《周易本义》《诗集传》《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》等。

后人把汉至唐宋注疏的儒家经典加上唐·陆德明《经典释文》的音义合刊为《十三经注疏》。

清代:清代学者盛行古籍整理与研究,对文字、音韵、训诂研究更深。

如段玉裁《说文解字注》,王念孙《广雅疏证》,王引之《经义述闻》,阮元校刻《十三经注疏》,俞樾《古书疑义举例》等。

附:唐、宋注释家的重要成果—《十三经注疏》⒈《尚书》汉孔安国传唐孔颖达正义⒉《周易》魏王弼、晋韩康伯注唐孔颖达正义⒊《诗经》汉毛亨传郑玄笺唐孔颖达正义⒋《仪礼》汉郑玄注唐贾公彦疏⒌《礼记》汉郑玄注唐孔颖达正义⒍《春秋左传》晋杜预注唐孔颖达正义⒎《春秋公羊传》汉何休注唐徐彦疏⒏《春秋穀梁传》晋范宁注唐杨士勋疏⒐《周礼》汉郑玄注唐贾公彦疏⒑《孝经》唐李隆基注宋邢昺疏⒒《论语》魏何晏注宋邢昺疏⒓《尔雅》晋郭璞注宋邢昺疏⒔《孟子》汉赵岐注宋孙奭疏二古书注释的体例:﹙三大体例﹚1传注体:一种以解释文献词句意义为主的注释体例。

第三节古书的标点关于标点,有许多笑话流传于世。

如:一个秀才帮人做谋,写了一张介绍新娘情况的条子:麻子无,头发黑,脸大脚不大,好看。

但结婚那天,新娘并不好看,原来秀才写的是:麻子无头发,黑脸大脚,不大好看。

一、什么是句读古书是没有标点的。

古人读书的时候,需要自己断句。

在一句话完了的地方,在字的旁边加一个点或一个圆圈,这就叫“句”。

在一句话没有完,但是在读的时候需要有一个停顿的地方,就在字的下边加一个点,这就叫“读”。

合起来就叫“句读”。

但古人所说的句读和我们今天所说的标点还不完全一样。

首先,古人所说的“句”,不等于今天的句号。

例如《庖丁解牛》中的“技经肯綮之未尝,而况大軱乎?”这两句后面,如果用古代断句的办法,就都是加圆圈(就是“句”)。

“技经肯綮之未尝”算一句,“而况大軱乎”也算一句。

而按现代的语法,“技经肯綮之来尝”和“而况大孤乎”都只是一个分句,两个分句合起来才算一句。

在两个分句后面,应该用逗号(,)和问号(?)。

而且,古代没有引号(“”)、冒号(:),破折号(——)等标点符号。

一个完整的句子,在句读中反映不出来。

我们今天给古书标点,要做两件事情:第一是要断句,即弄清楚句子的起迄。

如果把不该断开的地方断开了,就叫把句子点破了。

不要把句子点破,这是标点古书的基本要求。

第二是要弄清楚句子本身的语气,弄清楚句子与句子之间的关系。

也就是说,要在弄清楚文意的基础上正确地使用标点符号。

如果断句断对了,但标点符号使用得不对,就说明对文意的理解还有问题。

怎样才能正确地标点古书呢?这个问题不是在一堂课里能够解决的。

这堂课的目的是讲几个在标点古书时应该注意的问题,供大家在标点古书时参考。

二、标点古书的要求(一)标点后的字句必须能讲通这个问题实质上就是要弄清楚句子的起讫,不要把句子点破,如果把句子点破了,把这一个句子的“头”安到了上一个句子的“脚”上,或者把这一个句子的“脚”安到了下一个句子的“头”上,那样,句子必然就讲不通了。

例如:今往仆少小所著辞赋一通。

相与夫街谈巷说。

必有可采。

击辕之歌。

有应风雅。

匹夫之思。

未易轻弃也。

(曹植:《与杨修书》)这样标点,第一句是讲得通的,但是第二句就讲不通了。

原来,“相与”两字是上一个句子的“脚”,给安到第二个句子的“头”上来了。

“相与”的“相”,就是贾谊《论积贮疏》“国胡以相恤”的“相”,是表示单方面的动作的。

“与”是“给予”,“相与”等于说“给你”,标点者对于“相与”的意义不清楚,所以误把它和下一句连在一起,使得下一句讲不通了。

子厚前时少年。

勇于为人。

不自贵重。

顾藉谓功业可立就。

(韩愈:《柳子厚墓志铭》)这句话正确的标点应是“不自贵重顾藉,谓功业可立就。

”“顾藉”是“爱惜”的意思。

韩愈这几句话是含蓄地批评柳宗元年轻时参加了王叔文集团的政治改革,认为柳宗元这样做是不爱惜自己的名誉。

标点者没有弄清“顾藉”的词义,把它连到下一句去了,结果使下一句无法讲通。

类似这样的标点错误,其实是不难避免的。

因为象“相与夫街谈巷说”、“顾藉自谓功业可立就”之类的句子,显而易见是讲不通的。

哪里讲不通,哪里就可能有标点错误。

“顾藉”和“自谓功业可立就”连在一起怎么讲?恐怕标点者自己就不清楚。

这就不妨去查查有关的工具书。

张相《诗词曲语辞汇释》中就有“顾藉”条:“顾藉,犹言顾惜或照顾也。

”弄懂了“顾藉”的意思,就可以把错误的标点改正过来。

(二)、内容必须符合情理所谓符合情理,是指不但要和客观事物的情理相合,还要与上下文的情理相合。

否则,标点就有问题。

可以分为两种情况:一是把句子点破了,有时似乎讲得通,但是与情理不合。

二是没有把句子点破,但对句子间得关系理解不正确,因而标点不对,也与情理不合。

先讲第一种情况。

例如:徐羡之起自布衣,……沈密寡言,不以忧喜见色。

颇工弈棋,观戏,常若未解,当世倍以此推之。

(《资治通鉴》卷一百十九)这样的标点,就每一句话孤立地看,都能讲通。

但仔细一想,就会觉得两句话有问题:一,“颇工弈棋观戏”。

我们可以说某人善于下棋,但不说某人善于“观戏”。

二,前面说“颇工弈棋观戏”,后面又说“常若未解”,前后矛盾,而且中间也没有转折。

产生问题的原因,是标点不正确,把句子点破了。

正确的标点是“颇工弈棋,观戏常若未解”。

两句意思是说;他下棋下得很好,但在看别人下棋时,却好象一点不懂的样子。

这正是他“忧喜不见于色”的具体表现。

这样标点,就符合情理了。

从上面所举的一些例子中,我们可以看到,掌握古汉语的词汇,对正确地标点古书有很重要的意义。

象“相与”、“顾藉”、“称贽”、“观戏”这些词或词组,如果不了解它们的意义,标点就必然出错。

把不该断开的句子断开了,是标点的错误;把应该断开的句子合成一句,也是标点的错误。

下面就是该断而不断的错误,周有泉府之官,收不售与欲得,即《易》所谓“理财正辞,禁民为非”者也。

(《资治通鉴》卷三十七)“泉府”是管理钱的政府机构,下面说的是泉府的职责。

粗看起来,“收不售与欲得”似乎很好讲,“收”的是“不售”和“欲得”两者。

但仔细分析一下,就可以看到,这样标点出来的句子不符合情理。

这几句是讲“泉府之官”在买卖方面起调节作用。

“收不售”,把市场上卖不出去的东西收购过来,这是合乎情理的。

但如果是连“欲得”(想要得到的东西)也收购进来,就不符合情理了。

参考《汉书》颜师古的注,可以知道“与”在这里不是连词,而是动词,“给予”的意思。

“收”和“与”是一对反义词。

应该点成“收不售,与欲得”。

意思是卖不出去的东西,泉府收购进来,如果有人想要,官府就卖给他。

这样就合乎情理了。

(三)必须符合古代的语法和音韵有的标点错误,是因为对古代汉语的语法不了解,例如:侨闻为国非不能事大,字小之难,无礼以定其位之患。

(《左传·昭公十六年》)“侨”指公孙侨,即子产,是春秋时郑国著名的政治家。

孔颖达在这句话下面作疏时说:“服虔断‘字小之难’以下为义,解云:‘字,养也。

言事大国易,养小国难。

’”意思是服虔认为应该把“非不能事大”和“字小之难”看作两句。

上面的标点,就是按服虔的意见断的句。

孔颖达不同意这种断句,他批评服虔说:“然则郑人岂忧养小国乎?尚未能离经辨句,复何须注述大典。

”孔颖达的意思是说,服虔这样断句,就成了子产认为事大国易,养小国难,但事实上郑国并不是担心不能养小国。

(按:《左传·昭公十六年》载:晋国的大臣韩宣子向郑国要一个玉环,郑国有的臣子认为晋是大国,不能得罪,不如给他算了。

子产不同意,说了这一段话。

从文意看,子产的意思不是说事大国易,养小国难,而是认为事大字小都不难,担心的是不能按礼节来定国的地位。

)而且说,服虔连断句都断错了,怎么还谈得上给《左传》作注!这两种意见哪一种对呢?孔颖达的意见是对的,从语法上看,“字小之难”不能成句。

特别把前后比较一下,就可以看出,“无礼以定其位之患”是宾语前置的格式,“患”是动词,“无礼以定其位”是宾语,“之”是复指前置宾语的。

而“不能事大字小之难”的结构也是一样,“难”是动词,“不能事大字小”是宾语,“之”是复指前置宾语的。

照服虔的断句,是把一个前置宾语拆成了两截,所以是错误的。

下面是因为不懂音韵而造成的标点错误:赵王饿,乃歌曰:“诸吕用事兮,刘氏微,迫胁王侯兮,强授我妃。

我妃既妒兮,诬我以恶,谗女乱国兮,上曾不寤。

我无忠臣兮何故。

弃国自快中野兮,苍天与直。

吁嗟不可悔兮,宁早自贼。

”(《汉书·高五王传》)赵王友是刘邦的儿子,刘邦死后,吕后专权,把吕氏家族的一个女子嫁给赵王为妃。

后来这个妃子诬陷赵王,使他被禁闭起来饿死。

这里根据的是颜师古的断句。

颜师古在“何故”后面作注说:“谓不能明白之也。

”在“自贼”后面又作注说:“悔不早弃赵国,而快意自杀于田野之中。

”这就表明,他认为“何故”下面应该断句,“弃国”与“自快中野”应该连读。

他大概认为“故”和“恶”、‘寤’押韵,其实不是。

正确的断句应是“我无忠臣兮,何故弃国。

”“国”与下文“直”、“贼”押韵(在上古都是职部)。

夫功者难成而易败,时者难得而易失也;时乎,时不再来。

(《史记·淮阴侯列传》)这是蒯通(汉初时的一个谋士)在劝韩信反叛刘邦时说的话。

意思让韩信当机立断,不要错过时机。

上面的标点当然可以讲得通,但这样的标点没有考虑到音韵方面的问题。

正确的标点应是“时乎时,不再来。

”“时”和“来”上古同属之部,是押韵的。

这样标点就能使蒯通劝说韩信时的神情跃然纸上。

第七节古书的标点关于标点,有许多笑话流传于世。

如:一个秀才帮人做谋,写了一张介绍新娘情况的条子:麻子无,头发黑,脸大脚不大,好看。

但结婚那天,新娘并不好看,原来秀才写的是:麻子无头发,黑脸大脚,不大好看。

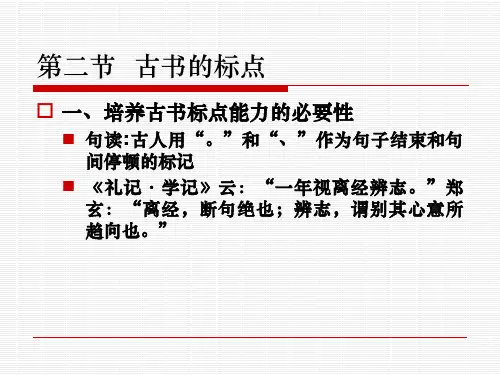

一、什么是句读古人写文章是不用标点符号的,读书的时候,要自己边读边断。

古人用“。

”和“、”作为句子结束的句间停顿的标记,叫句读。

一句话完了,就在字的旁边加一个园圈,为句:一句话没完,就在字的下面加一个点,叫做读。

古人十分重视句读,把明辨句读作为读懂古书的起点,《礼记学记》中云:“一年视离经辨志。

”郑玄注:“离经,断句绝也。

辨志,谓别其心意所趣向也。

”刻书加上句读,从宋代开始,但加句读的书是极少数。

句读两字的出现,在汉代。

汉高诱《淮南子叙》说:自诱之少,从故待中同县卢君,受其句读。

唐代和尚云:凡经文语绝处谓之句,语未绝而点之以便诵咏,谓之读。

句读的水平,体现了古书的学识水平。

唐代有人说:学识如何观点书。

我国有古文献八万多种,经过整理的仅四千多种,大多数并未加标点。

《说文》:、,(zhu)有所绝止,、而识之也。

二、标点致误的原因1。

词汇方面。

由于不了解词汇意义而造成的。

如:(其年革遁入行都厢吏执入以闻遂下大理狱具枭市)其年,(汪)革遁入行都,厢吏执入以闻,遂下大理狱,具枭于市。

狱有两义:官司和监狱。

这里指案件和官司。

正确的标点:其年,(汪)革遁入行都,厢吏执入以闻,遂下大理,狱具,枭于市。

2、语法方面。

(建一官而三物成能举善也夫唯善故能举其类)建一官而三物成,能举善也夫。

唯善,故能举其类。

正确的标点:建一官而三物成,能举善也。

夫唯善,故能举其类。

古书中,夫与唯常連用。

3.音韵方面钱竹汀宫詹云:“古人以二字命名者,多取双声迭韵,与夷犁、来涛涂、弥明、弥牟、天明、由余、徐姚,皆双声也。

”正确的标点应是:与夷、犁来、涛涂、弥明--。

(夫功者难成而易败时者难得而易失也时乎时不再来願足下详察之)夫功者难成而易败,时者难得而易失也;时乎,时不再来。

願足下详察之。

正确的标点:夫功者难成而易败,时者难得而易失也。

时乎时,不再来。

願足下详察之。

古代“时”与“来”同属“之”部。

4.符合情理,能讲得通(己未或走马过汝阴王之门卫士恐有为乱者奔入杀王而心疾闻上不罪而赏之)己未,或走马过汝阴王之门,卫士恐。

有为乱者奔入杀王,而以疾闻,上不罪而赏之。