教科版_四年级科学_声音的变化

- 格式:ppt

- 大小:2.99 MB

- 文档页数:25

《探究声音高低的变化》教学设计教学目标:1、通过学生“探究”活动,在观察、体验、实践感知的基础上认识到声音高低的变化。

2、通过动手实验、观察、分析现象,探究“影响声音高低的因素”活动,知道物体的大小、粗细、松紧和长短影响着声音高低的变化。

3、通过数字化仪器声波测试仪,领略我国科技的发展,激发探索求知的欲望,增强民族自豪感。

教学重点和难点:教学重点:声音高低的变化与哪些因素有关。

教学难点:亲耳听出声音高低的变化。

教学准备:教师:两只三角铁、声波测试仪、自制卷萧小组:(每组一个)吉他(尤克里里)、木琴、锣、导管、钢管、铝片、钢尺板、橡皮筋、铁棒;(每组均有)尺子、小木块、预测单(每人)、实验任务单(每组)、信封袋等。

教学过程:一、导入1、师:同学们,老师知道平日里你们爱听歌爱唱歌,所以今天我特意带来了一首好听的歌曲,让我们静静地享受这净化心灵的时刻吧!(播放《Where are you Chrisitmas 》)2、师:这首歌曲的音调非常柔和,女孩的音色很柔美,听着真让人心情舒畅呀!二、声音的高低1、师:听了这么委婉动听的音乐后,徐老师要考考你们的听力咯?(暗箱敲击音高不同的三角铁)哪位细心的同学听到声音发生了什么变化?——(板书:声音)生:学生作答。

2、师:那在音乐上,你能用哪个词语描述这个变化呢?师:高低。

——板书(高低)3、师:正是因为声音有高低的变化,才让我们的音乐变得如此美妙动听,是不是这样?今天我们就一起来探究声音高低的变化。

——(板书:探究声音高低的变化)三、探究声音高低的变化1、师:通过上节课的学习,我们知道声音是怎样产生的?生:声音是由物体的振动产生的。

——(板书:物体、振动)2、师:声音是由物体振动产生的(板书:→),那你们有没有想过声音的高低变化可能跟物体的什么因素有关呢?先来瞧瞧刚才徐老师暗箱敲击的物体(出示三角铁),仔细听并推测声音的高低是由什么造成的?生:三角铁的大小。

3、师:(演示敲击三角铁)大的发出的声音……?小的发出的声音……?生:大的低,小的高。

教科版科学四上《声音的变化》参考教案一. 教材分析《声音的变化》这一课主要让学生了解声音的三个特性:音调、响度和音色,以及影响这三个特性的因素。

通过实验和观察,让学生掌握声音的变化规律,培养学生的动手能力和观察能力。

二. 学情分析四年级的学生对声音有一定的了解,他们知道声音是物体振动产生的,但对于声音的三个特性和影响因素的认识还比较模糊。

通过这一课的学习,让学生对声音有更深入的了解。

三. 教学目标1.让学生了解声音的三个特性:音调、响度和音色。

2.让学生掌握影响声音三个特性的因素。

3.培养学生的动手能力和观察能力。

4.培养学生的合作意识和创新能力。

四. 教学重难点1.教学重点:让学生了解声音的三个特性,掌握影响声音三个特性的因素。

2.教学难点:让学生通过实验和观察,理解声音变化规律。

五. 教学方法1.实验法:通过实验让学生直观地观察声音的变化,提高学生的动手能力和观察能力。

2.讨论法:让学生在实验过程中进行交流和讨论,培养学生的合作意识和创新能力。

3.讲授法:教师对声音的特性和影响因素进行讲解,帮助学生理解知识点。

六. 教学准备1.实验器材:音叉、尺子、气球、毛巾等。

2.教学课件:声音特性的图片和视频。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用音叉、尺子等器材,让学生听一听、摸一摸,感受声音的变化。

引导学生思考:声音有哪些特性?2.呈现(10分钟)通过课件展示声音的三个特性:音调、响度和音色。

让学生了解每个特性的定义和影响因素。

3.操练(10分钟)分组进行实验,让学生亲自操作,观察声音的变化。

实验内容包括:a.音叉实验:观察音叉振动幅度对声音响度的影响。

b.尺子实验:观察尺子振动频率对声音音调的影响。

c.气球实验:观察气球振动对声音音色的影响。

4.巩固(5分钟)让学生汇报实验结果,教师进行点评。

引导学生总结声音变化规律。

5.拓展(5分钟)讨论:声音的变化在日常生活中的应用。

举例说明声音特性的重要性。

6.小结(5分钟)回顾本节课所学内容,让学生总结声音的三个特性和影响因素。

小学科学《声音的变化》教学设计【教学内容】《声音的变化》是教科版小学科学四年级上册第三单元第三课的内容。

声音的强弱和高低两个概念,不仅仅是学生,就是成人也很容易搞混。

四年级的学生很难用普通的观察方法来分辨出声音的高低,他们更难理解声音的高低与频率的关系。

【学情分析】小学四年级的学生处于一个初步概念建成时期,也是为以后“大概念”模式的建成打下基础的时期。

在这个关键时期,有目的地引导孩子们建构概念是非常重要的,不仅有助于他们有形成正确的概念,也有益于锻炼他们形成一个高效的思维模式。

【教学目标】1.科学概念:音量是由物体振动的幅度决定的,振动幅度越大,声音就越强;振动幅度越小,声音就越弱。

音调是由物体振动的频率决定的,振动的频率越快,声音就越高;振动的频率越慢,声音就越低。

2.过程与方法:能使物体发出强弱和高低不同的声音,对听到声音的不同进行描述,对物体在发出不同声音时的振动状态进行描述,把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来。

3.情感、态度、价值观目标:形成善于观察,并把事物的特点和性质相联系的习惯.【教学重点】理解音量与音调的科学概念,认识到音量是由物体振动的幅度决定的,音调是由物体振动的频率决定的。

【教学难点】如何引导学生从实验中分析得出音量是由物体振动的幅度决定的,特别引导学生从实验中分析得出音调是由物体振动的频率决定的。

【教学准备】音叉、小锤、乒乓球、铝板琴、自制教具、吸管、剪刀、胶带等。

【教学过程】一、激趣导入【师】端午节老师出去玩,看到了一个有趣的东西,就拍下来了,今天特地带来和同学们一起分享。

【师】同学们你们喜欢吗?有什么发现呢?【生】声音和喷泉都有变化,喷泉随着声音变。

【师】对,声音在变化。

其实生活中我们每天都会听到很多声音,变化不断地声音构成了奇妙的大自然,今天我们一起走进声音的世界,探究“声音的变化”。

【板书课题】声音的变化二、新知探究(一)声音的强弱(音量)1.提问【师】大家听听这2段声音,(PPT)(播两段音量有明显区别的声音)谁来说说这两段声音有什么不同?【生】有大、小的变化,强、弱的变化......【师】刚才这位同学说,声音的大小有变化,指的就是声音的强弱。

教科版科学四上《声音的变化》标准教学设计一. 教材分析《声音的变化》这一课是教科版科学四年级上册的教学内容。

本节课的主要内容是通过实验和观察,让学生了解和掌握声音的三个特性:音调、响度和音色。

教材中包含了丰富的图片和实例,帮助学生更好地理解和掌握这些概念。

此外,教材还设计了多个实践活动,让学生在动手操作中感受声音的变化。

二. 学情分析四年级的学生已经具备了一定的观察和实验能力,对声音有一定的了解。

他们在生活中经常接触到各种声音,但对于声音的三个特性还缺乏系统的认识。

在本节课的学习中,学生需要通过实验和观察,掌握声音的这三个特性,并能够运用所学知识解释生活中的现象。

三. 教学目标1.知识与技能:了解声音的三个特性,学会用科学的方法观察和描述声音的变化。

2.过程与方法:通过实验和观察,培养学生动手操作和合作交流的能力。

3.情感态度价值观:激发学生对科学的兴趣,培养他们关爱环境、珍惜资源的意识。

四. 教学重难点1.重点:掌握声音的三个特性:音调、响度和音色。

2.难点:能够运用所学知识解释生活中的声音现象。

五. 教学方法1.启发式教学法:通过问题引导,激发学生的思考和探究欲望。

2.实验法:让学生亲自动手操作,观察和记录声音的变化。

3.讨论法:引导学生分组讨论,分享实验结果和心得体会。

六. 教学准备1.教具:音响设备、实验器材(如尺子、气球等)。

2.学具:实验记录表、作业本。

3.教学资源:教材、课件。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过播放一首歌曲,让学生感受声音的美妙。

然后提出问题:“你们知道声音有哪些特点吗?”引导学生思考和讨论。

2.呈现(10分钟)教师利用课件展示声音的三个特性:音调、响度和音色。

同时,结合实例进行讲解,让学生初步了解这些概念。

3.操练(15分钟)教师学生进行实验,观察和记录声音的变化。

实验内容包括:a.尺子实验:让学生用尺子拨动桌面,观察音调的变化。

b.气球实验:让学生吹气球,观察响度的变化。

教科版四年级科学上册第三单元第三课《声音的变化》教案【教学目标】科学概念:音量是由物体振动的幅度决定的,振动幅度越大,声音就越强;振动幅度越小,声音就越弱。

音高是由物体振动的频率决定的,振动的频率越快,声音就越高;振动的频率越慢,声音就钺低。

过程与方法:能使物体发出强弱和高低不同的声音,对听到声音的不同进行描述,对物体在发出不同声音时的振动状态进行描述,把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来。

情感、态度、价值观:形成善于观察,并把事物的特点和性质相联系的习惯。

【教学重点】认识到音量是由物体振动的幅度决定的,音高是由物体振动的频率决定的。

【教学难点】如何引导学生从实验中分析得出音量是由物体振动的幅度决定的,音高是由物体振动的频率决定的。

【教学准备】分组材料:为每一组准备:实验记录单、铝片琴、一个小塑料盒、1根橡皮筋、试管架、6只同样大小厚度相同的试管。

【教学过程】一、激趣导入师:今天能和大家一起上课,老师心里非常高兴,为此老师给大家带来了一件乐器由我为大家“演奏”一曲,请大家欣赏。

(取大鼓准备敲击,分析鼓锤举的高和低发出的声音有什么区别?)【高低强弱等】这节课,我们就从声音的强弱和高低两个方面来研究一下声音的变化。

(板书:声音的变化)二、新知探究1、研究声音的强弱和什么有关。

师:那么声音的强弱和什么有关呢?我们用大鼓来共同研究一下。

鼓锤举的高振动幅度大声音大,鼓锤举的低振动幅度小声音小。

科学家把声音的强弱用音量来描述。

振动幅度越大,声音越强;振动幅度越小,声音越弱。

2、什么样的声音是高什么样的声音是低?小组敲击铝片琴,感受一下声音的高低。

经过实验研究学生们发现,铝片琴上的铝片长发出的声音低,铝片短发出的声音高。

实验汇报。

3、橡筋琴声音高低是怎样得到的?拨动橡皮筋发出的声音的实验中,老师有新要求:先拨动橡皮筋让它发出声音;把橡筋拉得紧一些,再拨弹。

橡皮筋发出的声音有什么变化?稍稍放松橡皮筋,再拨弹。

教科版科学四上《声音的变化》教案一. 教材分析《声音的变化》这一课主要让学生了解和掌握声音的三个特性:音调、响度和音色。

通过实验和探究,让学生了解声音的变化,提高学生的实验操作能力和观察能力。

二. 学情分析学生在三年级已经学习了声音的基本知识,对于声音的产生和传播有了一定的了解。

但是,对于声音的三个特性以及如何改变这些特性还需要进一步的学习和实践。

三. 教学目标1.知道声音的三个特性:音调、响度和音色。

2.学会通过实验和观察来探究声音的变化。

3.提高学生的实验操作能力和观察能力。

四. 教学重难点1.重点:声音的三个特性的理解和掌握。

2.难点:如何通过实验和观察来探究声音的变化。

五. 教学方法采用实验法、观察法、讨论法等教学方法,以学生为主体,教师为主导,通过实验和观察,引导学生自主探究声音的变化。

六. 教学准备1.实验器材:音叉、水杯、尺子、气球等。

2.课件:声音的三个特性的图片和视频。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个实验,让学生感受声音的变化,引发学生对声音的好奇心,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)利用课件呈现声音的三个特性:音调、响度和音色。

让学生对这三个特性有一个直观的认识。

3.操练(10分钟)让学生分组进行实验,通过实验来观察和感受声音的变化。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(5分钟)让学生用自己的话总结声音的三个特性,以及如何通过实验来观察和理解这些特性。

5.拓展(5分钟)让学生思考:除了实验中用到的方式,还有哪些方法可以用来研究和理解声音的变化?6.小结(5分钟)教师引导学生对本次课程进行小结,总结学习的收获和不足。

7.家庭作业(5分钟)让学生完成一份关于声音变化的实验报告,要求有实验过程、实验现象和实验结论。

8.板书(10分钟)教师在黑板上板书声音的三个特性:音调、响度和音色,以及如何通过实验来观察和理解这些特性。

教学过程每个环节所用的时间:导入:5分钟呈现:10分钟操练:10分钟巩固:5分钟拓展:5分钟小结:5分钟家庭作业:5分钟板书:10分钟总计:50分钟教学情境和教学活动分析:一. 教学情境在教学《声音的变化》这一课时,我创设了以下教学情境:1.实验情境:通过一个有趣的实验,让学生直观地感受声音的变化,引发学生对声音的好奇心,激发学生的学习兴趣。

教科版科学四上《声音的变化》标准教案.docx20教科版科学四上声音的变化标准教案声音的变化科学概念:音量是由物体的振动的幅度决定的,振动幅度越大,声音就越强;振动幅度越小,声音就越弱。

音高是由物体振动的频率决定的,振动的频率越快,声音就越高;振动的频率越慢,声音就越低。

过程与方法:运用语言来描述和记录的声音,并能根据声音的高、低、强、弱给听到的声音分类。

情感、态度、价值观:形成善于观察,并把事物的特点和性质相联系的习惯。

教学重点通过观察、比较,认识音量由物体的振动幅度决定,感受声音的强弱和高低变化。

教学难点通过观察、比较声音的强弱和高低变化。

教学准备为每一组准备:四个啤酒瓶、3份实验记录单。

一把吉他。

教学过程一、创设情境1课件演示:播放音乐西班牙斗牛士,学生欣赏。

2启发思考:听了音乐后有什么感受3交流体验:(让学生初步感受声音的高低、强弱变化)4揭示课题:声音的变化二、观察比较声音的强弱变化1先来听听我拍手的声音有什么特点师:刚才我的拍手声有什么特点(强弱不一样,由弱变强,又由强变弱。

)(板书:“声音”、“强”、“弱”)2归纳:声音有强有弱。

3追问:为什么声音会有强有弱呢这和什么有关呢(提示:声音是靠物体的震动产生的)今天我们来研究一下声音的强弱和什么有关。

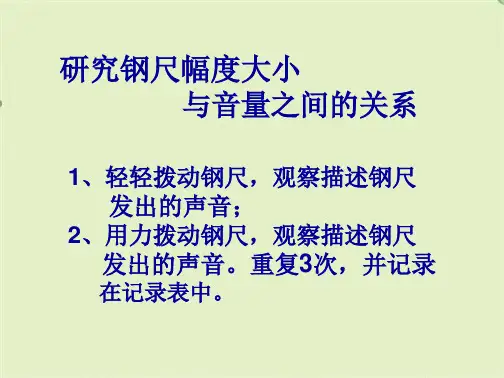

1.观察比较声音的强弱变化一把钢尺,怎样使它发出声音演示实验1: (1)使钢尺的一部分伸出约10cm用一只手压住尺子的一端,另外一只手拨动另一端。

(注意拨动尺子时避免尺子和桌面撞击。

)先轻轻拨动钢尺,观察钢尺上下振动的幅度有多大,发出的声音有多强,并用振动幅度的大或小、声音强或弱作记录。

再用力拨动钢尺,与前面的实验进行比较,尺的上下振动幅度和发出的声音有什么相同和不同。

重复实验34次,体会物体振动时,振动幅度的大小与声音强弱之间的关系。

(2)实验活动,记录实验结果。

(3)汇报实验结果2理解“幅度”:学生试着有用手比划“幅度”,比划幅度的大小。

教科版科学四上3.3《声音的变化》教案一. 教材分析《声音的变化》这一课主要让学生了解声音的三个特性:音调、响度和音色,并能够区分它们。

通过实验和观察,让学生了解声音的变化规律,培养学生的观察能力和动手能力。

二. 学情分析学生在学习这一课之前,已经掌握了声音的基本概念,对声音有了一定的了解。

但部分学生对声音的三个特性认识不够清晰,需要通过实验和观察来进一步巩固。

三. 教学目标1.让学生了解声音的三个特性:音调、响度和音色。

2.让学生能够区分声音的三个特性。

3.通过实验和观察,让学生了解声音的变化规律。

4.培养学生的观察能力和动手能力。

四. 教学重难点1.让学生理解和掌握声音的三个特性。

2.让学生能够通过实验和观察发现声音的变化规律。

五. 教学方法采用实验法、观察法、讨论法、讲授法等教学方法,以学生为主体,教师为主导,引导学生通过实验和观察发现声音的变化规律。

六. 教学准备1.实验器材:音叉、尺子、气球等。

2.教学工具:多媒体课件。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过多媒体课件展示声音的图片,引导学生思考声音是什么,声音有哪些特性。

2.呈现(10分钟)让学生观察和实验,发现声音的三个特性。

(1)音调:让学生用尺子敲击桌面,观察尺子振动的频率对声音音调的影响。

(2)响度:让学生用气球吹气,观察吹气的力度对声音响度的影响。

(3)音色:让学生用音叉敲击桌面,观察不同物体对声音音色的影响。

3.操练(10分钟)让学生分组进行实验,进一步巩固声音的三个特性。

4.巩固(5分钟)通过讨论和问答,让学生进一步理解声音的三个特性。

5.拓展(5分钟)让学生思考声音在生活中的应用,如电话、广播等。

6.小结(5分钟)总结本节课所学内容,强调声音的三个特性。

7.家庭作业(5分钟)让学生完成课后练习,巩固本节课所学知识。

8.板书(5分钟)板书本节课的重点内容,方便学生复习。

总计课时:40分钟以上是根据您的要求,为您提供的《声音的变化》教案。

第3课声音的变化背景和目标在第1课“听听音叉发出的声音”的活动中,学生们已经初步感受到了声音的高与低、强与弱的变化。

当我们观察一个发声物体时,常常看不到这个物体的振动,音叉就是一个例子:它们的振动幅度太小频率太高以至于很难看到。

这一课的活动将为学生们提供观察振动产生声音的机会。

学生将用不同的力拨动他们熟悉的钢尺,探索声音强弱的变化;通过敲击装有多少不同的水的玻璃杯,以及拨动不同松紧的皮筋、粗细不同的琴弦、敲击大小、粗细、长短不同的物体探索声音高低的不同。

学生们通过对听到的不同声音的描述,将对声音有进一步的认识。

科学概念1.音量是由物体振动的幅度决定的,振动幅度越大,声音就越强;振动幅度越小,声音就越弱。

2.音高是由物体振动的频率决定的,振动的频率越快,声音就越高;振动的频率越慢,声音就越低。

过程与方法1.按教科书要求使物体发出强弱和高低不同的声音,2.对听到声音的不同进行描述,3.对物体在发出不同声音时的振动状态进行描述,4.把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来。

情感、态度、价值观1. 形成善于观察,并把事物的特点和性质相联系的习惯。

教学准备为每组准备:1把钢尺或塑料尺、4个同样的杯子里面装有不同量的水、1张“杯子声音高低的实验记录单”、1块钉两颗钉子的木板、1根橡皮筋、长短不同的3个铁钉、粗细不同的3根钢管、粗细相同长短不同的3根铁管、1把六弦琴。

教科书说明第一部分:观察比较声音强弱的变化这一活动主要是让学生用不同的力度来拨动钢尺,让学生听听尺子发出的声音有什么不同,尺子的振动状态有什么不同,并让学生将听到的声音和观察到的尺子振动的幅度描述出来。

在反复的观察和描述中,学生将声音的强弱(大小)与尺子振动幅度的大小联系起来,从而建立起振动幅度大声音强(大),振动幅度小声音弱(小)的概念。

第二部分:观察比较声音高低的变化把声音高低的变化和物体振动的频率联系起来是本课的难点。

这一部分分三个层次来进行。

教科版四年级上册科学知识总结第一单元声音第1课时听听声音1.我们生活在一个充满声音的世界里,鸟语花香。

2.周围的声音可以分为动物的叫声、口然界的芦音、人类生产生活发岀的声音。

3.不同的声音有不同的特点,描述声音的词汇有高低、强弱、悦耳、动听、刺耳、难听、嘈杂等。

4.声音有高低强弱的变化。

第2课时物体怎样发出声音1.声音是由物体振动产生的。

2.物体受到外力作用不一定发出声音,只有让物体振动才能产生声音。

振动停止,声音就会停止。

(例如拉伸橡皮筋,皮筋受力变形,但没发声。

只有拨动橡皮筋,使它振动,才会发声)3.用击打过的音叉轻轻接触水面,水面会产生波纹,这说明音叉振动了。

4.肓叉是一种发声仪器,用来调试乐器和测试音高,5.振动是指物体在力的作用下,不断重复地做往返运动。

6.吹竖笛时,竖笛发出悦耳的声音,是因为竖笛中的空气在振动。

7.人的发声器官是声带。

当我们发声时,声带变紧,并快速振动,产生声音。

声带越紧,发出的声音越高。

第3课时声音是怎样传播的1.声音以波的形式传播,当声波遇到物体时,会使物体产生振动,物体振动时也会引起它周围的物质振动,并通过这些物质,把声音从一个地方传播到另外一个地方。

2.抽岀玻璃罩内的空气,我们不能听到闹钟的声音是因为玻璃罩内没有空气,闹钟振动产生的声音无法通过空气传播出来。

3.把耳朵贴在桌子的一端,听到的声音比不贴在桌面上更强。

4.用击打后的音叉轻轻触及水而,水而上会产生波纹,将音叉浸入水中,音叉能发出声音,是因为音叉还在振动,而且引起它周围的水也在振动。

5.声音的传播需要一定的条件,声音在固体、液体、气体中都能传播。

但是在不同物体中传播的情况是不样的。

固体传声的本领最强, 气体传声的木领最弱。

6.空气是传播声音的重要物质,声音在真空中不能传播。

所以在月球上,由于没有空气,两个人即使相隔不远,也不能互相通话,听不到声音,必须要使用电子通信设备。

7.“土电话“是通过拉紧的棉线传播声音的。

教科版科学四上《声音的变化》教案 (2)一. 教材分析《声音的变化》这一课主要让学生了解声音的三个特性:音调、响度和音色,以及影响这三个特性的因素。

通过实验和观察,让学生掌握声音的变化规律,培养学生的观察能力和动手能力。

二. 学情分析四年级的学生已经具备了一定的观察力和动手能力,对声音有一定的认知,但对其中的变化规律还需要进一步引导。

他们在生活中对声音有过一定的体验,但缺乏系统的理论知识和实验操作。

三. 教学目标1.让学生了解声音的三个特性:音调、响度和音色,并知道影响它们的因素。

2.培养学生观察、思考、动手和表达能力。

3.培养学生对科学的兴趣和探究精神。

四. 教学重难点1.重点:让学生掌握声音的三个特性及其变化规律。

2.难点:让学生通过实验探究,理解影响声音特性的因素。

五. 教学方法采用“问题驱动”的教学方法,引导学生通过观察、实验、分析和总结,自主探究声音的变化规律。

同时,运用小组合作、讨论交流等方法,培养学生的团队协作能力和表达能力。

六. 教学准备1.实验器材:音叉、尺子、气球、布料等。

2.教学工具:多媒体课件、实验记录表。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体课件,展示生活中各种声音,引导学生关注声音的变化。

提问:你们知道声音有哪些变化吗?2.呈现(10分钟)介绍声音的三个特性:音调、响度和音色,并解释影响这三个特性的因素。

3.操练(15分钟)分组进行实验,观察和记录声音特性的变化。

实验一:用尺子探究音调的变化;实验二:用气球和布料探究响度的变化;实验三:用音叉探究音色的变化。

4.巩固(10分钟)学生分享实验结果,教师引导学生总结声音特性的变化规律。

提问:影响音调、响度和音色的因素分别是什么?5.拓展(10分钟)讨论:声音在生活中有哪些应用?如何利用声音的变化发明新的产品?6.小结(5分钟)回顾本节课所学内容,引导学生总结声音的变化规律及其应用。

7.家庭作业(5分钟)设计一个实验,探究声音特性的变化。