甘薯黑斑病.ppt

- 格式:ppt

- 大小:509.50 KB

- 文档页数:6

第四章甘薯病虫害一、甘薯病害1、甘薯黑斑病甘薯黑斑病又称黑疤病,俗称黑膏药、黑疮。

是甘薯的主要病害之一,各甘薯产区均有发生。

此病不仅在大田为害严重,还导致烂苗床,烂窖,减产严重,而且病薯含有毒素,人食用后引起头晕,牲畜食后会引起中毒,严重的可引起死亡。

症状甘薯黑斑病在育苗期、大田期和贮藏期均能发生,主要为害薯苗和薯块。

用带病种薯育苗,或带有病土、病肥的苗床上育苗,都能引起种薯及幼苗发病。

薯苗受害多在苗的基部和其白色部分开始发病,初形成黑色圆形小斑点,稍凹陷,病斑逐渐扩展,以致包围整个薯苗基部形成黑根,湿度大时,根腐烂表面生有黑色刺毛状物。

地上部病苗衰弱,叶片发黄,发病严重时薯苗枯死。

病苗栽到大田后,病重的不能扎根,基部变黑腐烂,枯死,造成田间缺苗断垄。

病轻的在与表土层交接处长出少数侧根继续生长,但植株衰弱,结薯少而小。

薯块受害,多在伤口(虫口或自然伤口等)处出现圆形、椭圆形或不规则形病斑,病斑中间凹陷,病健交界处轮廓清楚。

病部组织坚硬,薯肉呈墨绿色,味苦,变色组织可深入薯皮下2~5mm,有时深达20~30mm。

贮藏期间,病斑大,扩展快,常成大片包围整个薯块,使薯块腐烂,甚至造成烂窖。

潮湿时,病斑表面常产生灰色霉层和黑色刺毛状物,湿度大时,在刺毛状物顶端附有黄色腊状小点。

薯拐受害,常变褐色或黑褐色,中空或表皮龟裂,但薯拐上绿色秧蔓一般不发病。

发生特点甘薯黑斑病菌是真菌,为子囊菌长喙壳菌(Ceratocystis fimbriata Ell.et Halsted)侵染所致。

甘薯黑斑病菌主要以厚壁孢子、子囊孢子、菌丝体等在贮藏病薯和大田及苗床土壤、粪肥中越冬,为翌年发病的初侵染来源。

病薯、病苗是病害近距离及远距离传播的主要途径,带菌土壤、肥料、流水、农具及鼠类、昆虫等都可传病。

病原菌主要从伤口侵入,此外,病原菌也可从芽眼、皮孔等自然孔口及幼苗根基部的自然裂伤等处侵入。

育苗时,病薯或苗床中的病菌直接从幼苗基部侵染,形成发病中心,病苗上产生的分生孢子随浇水而向四周扩展,使秧苗发病越来越重,甚至因种薯种苗腐烂造成烂苗床,严重影响育苗数量和质量。

甘薯黑斑病在甘薯苗期、生长期及贮藏期均可发生。

主要危害薯苗、薯块,一般不会危害绿色部分,黑斑病又名黑疤病。

这种病会随着种薯、种苗的引进而产生传播,黑斑病主要危害薯苗和薯块。

薯苗发病部位一般在幼苗茎基部产生长椭圆形略微凹陷的黑褐色病斑,发病严重时幼苗和种薯会变黑腐烂,造成薯苗死苗。

如果把带病薯苗栽到大田后很难成活。

甘薯在贮藏期感病较多,病斑一般出现在薯块裂口或害虫咬伤处,呈黑褐色,椭圆形,分界明显,中间部分稍凹陷。

把病薯切开后,病斑部位的薯肉呈青褐色或深绿色,有明显苦味。

如果发现病薯立即清理出窖并采取有效防治措施以免造成大面积传播。

1发病症状甘薯整个生育期和储藏期间都可发生黑斑病,主要危害薯块和薯苗茎基部,自然条件下,绿色部分很少发病。

大田生长期栽插后7~14d ,病苗基部叶片脱落,蔓不伸长,受感染的薯苗根部会产生椭圆形凹陷的黑斑,根部腐烂,仅剩下纤维状物,逐渐死亡。

阴雨天时,发病部位出现灰色霉状物。

如果把带病薯苗移栽到大田后,严重的会很快死亡,病轻的叶片发黄脱落,生长较慢,地表处有少数侧根长出,结薯较少影响产量。

薯蔓上的病斑可蔓延到新结的薯块上,多在伤口处产生黑褐色斑块,圆形或菱形,中间部位稍凹陷,长有黑色刺毛状物及粉状物。

病斑内部深绿色,有明显苦味。

贮藏期薯块上的病斑多发生在伤口和根眼上,开始为黑色圆点,逐渐变大呈圆形、椭圆形或菱形状病斑,界线清晰。

病部薯肉较硬,颜色呈深绿色。

甘薯黑斑病是一种毁灭性病害,是造成甘薯死苗、烂床和烂窖的主要原因。

病薯体内含有有毒物质,动物吃后可引起气喘病,严重的可导致中毒死亡。

甘薯黑斑病发病温度在10℃~33℃之间。

土壤湿度大,利于发病。

地势低洼,土质黏重的地块容易发病,地势较高、沙性土质的地块发病甘薯黑斑病的症状与防治张金辉(灵寿县农业技术推广中心河北灵寿050500)植物保护现代农村科技2019年第9期最近,草地贪夜蛾(又叫秋黏虫)快速入侵我国,河北省、市、县各级植保部门抓紧落实、安排部署、积极行动防治草地贪夜蛾。

甘薯黑斑病的症状与防治方法甘薯黑斑病又叫黑疔、黑疤病、黑膏药病等。

在育苗期、大田生长期、贮藏期都能发病,而且蔓延快,对甘薯生产威胁很大。

甘薯黑斑病症状与传播途径

薯苗发病一般多在入土白色部位,为椭圆形黑褐色内凹病斑。

薯块发病最初为黑褐色凹陷圆形病斑,以后病斑扩展,相互连接成不规则大病斑,界限显明,在适宜的温湿度条件下,病斑中央生成黑色刺毛,病斑下薯肉为青绿色,可嗅到苦味,人畜均不能食用。

黑斑病的发病适宜温度为23-27℃,低于10℃或高于35℃发病受到抑制,病菌孢子和菌丝在51-54℃热水中10-20分钟死亡。

黑斑病传播途径广,薯苗、薯块、土壤、肥料等均可传播。

甘薯黑斑病防治方法

该病防治的关键是培育无病薯苗。

温水浸种,51-54℃浸种10-12分钟,注意严格掌握温度,贮藏期受冷害的薯块不能用温水浸种。

药剂浸种,50%代森铵,200-300倍液;25%多菌灵300倍液;50%托布津200倍液浸种10分钟,入窖前排种前均可浸种。

药剂浸苗,栽插前用25%多菌灵1000-1500倍液、50%托布津1000-2000倍液浸基部3分钟。

三高一圃一留制,亦是防治黑斑病的有效方法,即入窖高温

愈合,排种时高温催芽,栽插时高剪苗,种好无病采苗圃,建立无病留种田,留种需选择三年以上没种过甘薯的地。

甘薯病虫害一、甘薯病害1、甘薯黑斑病甘薯黑斑病又称黑疤病,俗称黑膏药、黑疮。

是甘薯的主要病害之一,各甘薯产区均有发生。

此病不仅在大田为害严重,还导致烂苗床,烂窖,减产严重,而且病薯含有毒素,人食用后引起头晕,牲畜食后会引起中毒,严重的可引起死亡。

症状甘薯黑斑病在育苗期、大田期和贮藏期均能发生,主要为害薯苗和薯块。

用带病种薯育苗,或带有病土、病肥的苗床上育苗,都能引起种薯及幼苗发病。

薯苗受害多在苗的基部和其白色部分开始发病,初形成黑色圆形小斑点,稍凹陷,病斑逐渐扩展,以致包围整个薯苗基部形成黑根,湿度大时,根腐烂表面生有黑色刺毛状物。

地上部病苗衰弱,叶片发黄,发病严重时薯苗枯死。

病苗栽到大田后,病重的不能扎根,基部变黑腐烂,枯死,造成田间缺苗断垄。

病轻的在与表土层交接处长出少数侧根继续生长,但植株衰弱,结薯少而小。

薯块受害,多在伤口(虫口或自然伤口等)处出现圆形、椭圆形或不规则形病斑,病斑中间凹陷,病健交界处轮廓清楚。

病部组织坚硬,薯肉呈墨绿色,味苦,变色组织可深入薯皮下2~5mm,有时深达20~30mm。

贮藏期间,病斑大,扩展快,常成大片包围整个薯块,使薯块腐烂,甚至造成烂窖。

潮湿时,病斑表面常产生灰色霉层和黑色刺毛状物,湿度大时,在刺毛状物顶端附有黄色腊状小点。

薯拐受害,常变褐色或黑褐色,中空或表皮龟裂,但薯拐上绿色秧蔓一般不发病。

发生特点甘薯黑斑病菌是真菌,为子囊菌长喙壳菌(Ceratocystis fimbriata Ell.et Halsted)侵染所致。

甘薯黑斑病菌主要以厚壁孢子、子囊孢子、菌丝体等在贮藏病薯和大田及苗床土壤、粪肥中越冬,为翌年发病的初侵染来源。

病薯、病苗是病害近距离及远距离传播的主要途径,带菌土壤、肥料、流水、农具及鼠类、昆虫等都可传病。

病原菌主要从伤口侵入,此外,病原菌也可从芽眼、皮孔等自然孔口及幼苗根基部的自然裂伤等处侵入。

育苗时,病薯或苗床中的病菌直接从幼苗基部侵染,形成发病中心,病苗上产生的分生孢子随浇水而向四周扩展,使秧苗发病越来越重,甚至因种薯种苗腐烂造成烂苗床,严重影响育苗数量和质量。

甘薯黑斑病的发生与防治摘要介绍甘薯黑斑病的发生症状、发病条件,提出了一系列的防治措施,以为甘薯黑斑病的防治提供参考。

关键词甘薯黑斑病;发生症状;发病条件;防治措施甘薯黑斑病是甘薯上危害最严重的病害。

苗期引起烂床,病苗移栽大田后,常造成死苗、缺株,虽多次补栽也不能全苗,尤其严重的是病害自田间带入窖内,引起其他微生物的混合侵染,造成烂窖[1]。

因此,必须加强领导,狠抓以农业技术为主的综合防治措施,坚持年年防治,争取彻底消灭黑斑病害。

1 发生症状1.1 育苗期用带病种薯或带有病土、病肥的苗床育苗,都能使苗床薯块和秧苗感病。

薯块上初生黑色凹陷的小斑点,严重时苗基全部变黑,被称为黑根,病部生灰霉黑色刺毛状物及黑粉,病苗矮小发黄。

1.2 生长期秧苗栽到大田1~2周内,下部叶片发黄脱落,地下部分腐烂,成片死亡,严重的要补苗几次,有时接近土表处仍可生根,但生长不良,天旱时极易死亡。

薯块形成过程中以收获前感病较多,病斑多发生在虫伤及自然裂口处,呈黑色圆形,中部稍凹陷,坚实且轮廓清晰,病部产生灰霉黑色刺毛状物及黑粉,病斑甚浅,受病组织呈青褐色,有苦味。

1.3 贮藏期薯块上病状与生长期相似,但病斑较深,黑斑病菌侵染后易诱使其他微生物的侵入而引起腐烂。

2 发病条件黑斑病菌在10 ℃以下、35 ℃以上不能发育,病菌的这种抗温限度有利于防治。

育苗期因苗床加温、浇水、覆盖以及薯块上存在大量伤口是黑斑病流行最有利的条件。

因此35 ℃以上高温育苗是控制发病的有效措施。

生长期土壤温度都能诱发病害,如地下害虫、田鼠多,造成伤口多,黑斑病就相应严重,生长后期雨水多,表皮易破裂,发病也重。

贮藏期窖温10~14 ℃发病极轻,15 ℃以上开始发病,温度愈高,发病愈重[2-3]。

至35 ℃又可抑制发病,入窖初期,呼吸作用旺盛,放出热量多,如通风换气不良,高温、高湿就会导致黑斑病迅速发展蔓延。

因此,在重病地区,降低和缩短入窖初期由于发汗引起的高温、高湿,可有效控制贮藏期黑斑病的流行。

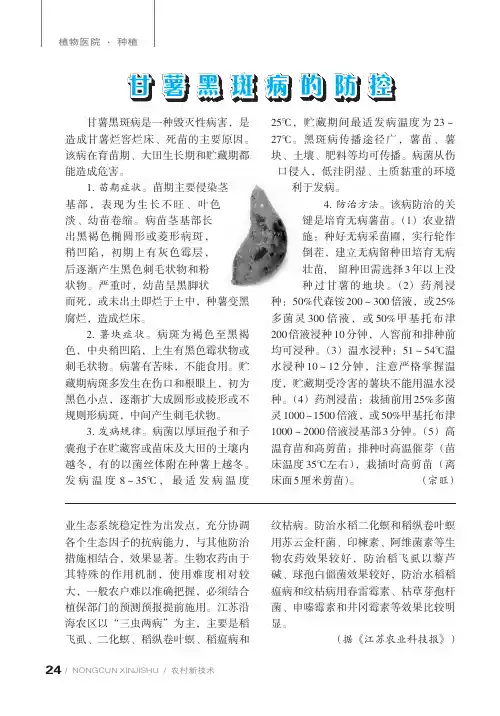

植物医院·种植甘薯黑斑病是一种毁灭性病害,是造成甘薯烂窖烂床、死苗的主要原因。

该病在育苗期、大田生长期和贮藏期都能造成危害。

1.苗期症状。

苗期主要侵染茎基部,表现为生长不旺、叶色淡、幼苗卷缩。

病苗茎基部长出黑褐色椭圆形或菱形病斑,稍凹陷,初期上有灰色霉层,后逐渐产生黑色刺毛状物和粉状物。

严重时,幼苗呈黑脚状而死,或未出土即烂于土中,种薯变黑腐烂,造成烂床。

2.薯块症状。

病斑为褐色至黑褐色,中央稍凹陷,上生有黑色霉状物或刺毛状物。

病薯有苦味,不能食用。

贮藏期病斑多发生在伤口和根眼上,初为黑色小点,逐渐扩大成圆形或棱形或不规则形病斑,中间产生刺毛状物。

3.发病规律。

病菌以厚垣孢子和子囊孢子在贮藏窖或苗床及大田的土壤内越冬,有的以菌丝体附在种薯上越冬。

发病温度8~35℃,最适发病温度25℃,贮藏期间最适发病温度为23~27℃。

黑斑病传播途径广,薯苗、薯块、土壤、肥料等均可传播。

病菌从伤口侵入,低洼阴湿、土质黏重的环境利于发病。

4.防治方法。

该病防治的关键是培育无病薯苗。

(1)农业措施:种好无病采苗圃,实行轮作倒茬,建立无病留种田培育无病壮苗,留种田需选择3年以上没种过甘薯的地块。

(2)药剂浸种:50%代森铵200~300倍液,或25%多菌灵300倍液,或50%甲基托布津200倍液浸种10分钟,入窖前和排种前均可浸种。

(3)温水浸种:51~54℃温水浸种10~12分钟,注意严格掌握温度,贮藏期受冷害的薯块不能用温水浸种。

(4)药剂浸苗:栽插前用25%多菌灵1000~1500倍液,或50%甲基托布津1000~2000倍液浸基部3分钟。

(5)高温育苗和高剪苗:排种时高温催芽(苗床温度35℃左右),栽插时高剪苗(离床面5厘米剪苗)。

(宗旺)甘薯黑斑病的防控黑病防控业生态系统稳定性为出发点,充分协调各个生态因子的抗病能力,与其他防治措施相结合,效果显著。

生物农药由于其特殊的作用机制,使用难度相对较大,一般农户难以准确把握,必须结合植保部门的预测预报提前施用。

★甘薯病害甘薯病害:1.甘薯黑斑病、2.甘薯茎线虫病、3.甘薯根腐病4.甘薯软腐病、5.薯瘟病、6.甘薯疮痂病、7.甘薯蔓割病、8.甘薯根结线虫病、9.甘薯镰刀菌干腐病、10.甘薯紫纹羽病、11.甘薯病毒病甘薯病害:黑斑病、茎线虫病、根腐病、软腐病、薯瘟病、疮痂病、蔓割病、根结线虫病、干腐病、紫纹羽病、病毒病1.甘薯黑斑病甘薯黑斑病传播途径:甘薯的一种检疫性病害,病菌通过土壤、薯窖、不充分腐熟的积肥、种薯、薯苗等传播,在甘薯的伤口处侵入。

甘薯黑斑病危害幼苗特征表现:幼苗感染黑斑病,开始在基都产生梭形褐色斑点,逐渐发展成为椭圆形黑斑并凹陷,进而使幼颈部全部变黑,带病苗栽后难以成活,栽后1~2周叶片从基部变黄脱落,直到全株枯死。

甘薯黑斑病危害块根特征表现:块根发生黑斑病,主要是呈现圆形稍稍下凹黑斑,逐渐扩大并向薯内深处发展,在内部沿维管束传播扩展,失去可食性。

甘薯黑斑病农业防治方法:①严格薯田轮作周期,保证4年以上。

②选用抗病品种、无病秧苗。

③贮藏窖熏蒸、种薯处理。

④秧苗处理。

甘薯黑斑病贮藏、种薯处理方法:贮藏窖先加温 35~38℃三昼夜,然后快速降温到10~14℃,或在窖内利用锯末掺硫磺点燃熏蒸。

种薯上炕后l~2天,温度增高至30~32℃促成伤口组织愈合,3~5天,温度增至 35~37℃,以产生甘薯丙酮,抑制黑斑病孢子萌发。

药剂处理种薯,可用80%402抗菌剂兑水1500倍浸种10分钟。

甘薯黑斑病药剂防治方法:栽前先将基部着生有不定根的白色部分剪除,留有绿色茎以上部分,然后用50%托布津可湿性粉剂兑水500倍液浸泡3分钟,浸苗高度6~7cm,浸后即可扦插。

2.甘薯茎线虫病甘薯线虫病是我国甘薯重点检疫对象,俗称糠心病、空心病、糠梆子等,是我国薯区的主要病害。

甘薯茎线虫病危害植株特征:甘薯植株感线虫后生长缓慢变小,茎蔓变暗;甘薯茎线虫病危害薯块特征:薯块感病后外观表现出暗灰色,有时纵裂或龟裂。

解剖内部,薯肉变成黑白相间的糠心或黑色海绵状,薯肉全部被破坏,失去可食性。

2015年第3期现代园艺甘薯又被称为地瓜,是一种古老的农作物,它不仅含有较高的淀粉,还含有一些蛋白质和脂肪,红色肉质还含有多种维生素。

甘薯虽好,但甘薯黑斑病一直以来都是难以解决的病害问题,它不仅严重影响甘薯的生产和储存,造城死苗、烂床和烂窖,牛羊等牲畜吃了病薯,还能引起气喘病而死亡。

因此,防治黑斑病的发生对薯类作物的种植具有不可忽视的重要意义。

1甘薯黑斑病危害及症状在已知的50多种薯类病害当中,甘薯黑斑病对薯类的危害较为严重,从20世纪30年代由日本传入我国后,自北向南不断蔓延。

从发病的时间来看,甘薯在幼苗期、生长期、贮藏期等阶段都有一定的机会遭受黑斑病危害,严重时可使窖藏种薯的损失高达60%~70%。

根据资料不完全统计,黑斑病对甘薯每年造成的产量损失占总产量的5%~10%,为我国甘薯的生产带来了巨大损害。

甘薯黑斑病的侵入途径多种多样,病毒可以直接进入甘薯苗根基,也可以从薯块伤口侵入,甚至于虫咬、裂口、根眼等部位,都成为黑斑病的主要侵入途径。

甘薯黑斑病除了会对薯类产量造成重大影响之外,患病的甘薯可以产生黑疱霉酮等物质,如果喂食家畜时会引起中毒或死亡,如果用患病甘薯作为发酵原料酿酒,则对酵母菌或酶菌产生毒害,不利于酒精的产生。

甘薯黑斑病又被称为甘薯黑疤病,主要危害薯苗和薯块,但对绿色部分不构成威胁。

薯苗染病初期,幼茎地下部分或茎基部产生梭形或长圆形稍凹陷的黑斑,逐渐向地上蔓延,成为纵长病斑,继续扩大使幼苗茎基部全部变黑。

病苗定植不久,叶片变黄,植株矮小,最后病株地下部腐烂。

薯块染病初病部呈圆形或近圆形凹陷膏药状病斑,坚实且轮廓清晰,中部生灰色霉层或黑色毛状物,严重时病斑融合成不规则形。

病菌深入薯肉下层,使薯肉变成黑绿色,味苦。

病部木质化、坚硬、干腐。

2甘薯黑斑病的防治措施对于甘薯黑斑病的防治有2种措施:化学防治和农业防治。

根据甘薯在苗期、生长期和储藏期的症状和侵入途径的不同,应该作好甘薯黑斑病的防治工作,以大大降低甘薯黑斑病的发生几率。