甘薯黑斑病

- 格式:doc

- 大小:112.51 KB

- 文档页数:4

第四章甘薯病虫害一、甘薯病害1、甘薯黑斑病甘薯黑斑病又称黑疤病,俗称黑膏药、黑疮。

是甘薯的主要病害之一,各甘薯产区均有发生。

此病不仅在大田为害严重,还导致烂苗床,烂窖,减产严重,而且病薯含有毒素,人食用后引起头晕,牲畜食后会引起中毒,严重的可引起死亡。

症状甘薯黑斑病在育苗期、大田期和贮藏期均能发生,主要为害薯苗和薯块。

用带病种薯育苗,或带有病土、病肥的苗床上育苗,都能引起种薯及幼苗发病。

薯苗受害多在苗的基部和其白色部分开始发病,初形成黑色圆形小斑点,稍凹陷,病斑逐渐扩展,以致包围整个薯苗基部形成黑根,湿度大时,根腐烂表面生有黑色刺毛状物。

地上部病苗衰弱,叶片发黄,发病严重时薯苗枯死。

病苗栽到大田后,病重的不能扎根,基部变黑腐烂,枯死,造成田间缺苗断垄。

病轻的在与表土层交接处长出少数侧根继续生长,但植株衰弱,结薯少而小。

薯块受害,多在伤口(虫口或自然伤口等)处出现圆形、椭圆形或不规则形病斑,病斑中间凹陷,病健交界处轮廓清楚。

病部组织坚硬,薯肉呈墨绿色,味苦,变色组织可深入薯皮下2~5mm,有时深达20~30mm。

贮藏期间,病斑大,扩展快,常成大片包围整个薯块,使薯块腐烂,甚至造成烂窖。

潮湿时,病斑表面常产生灰色霉层和黑色刺毛状物,湿度大时,在刺毛状物顶端附有黄色腊状小点。

薯拐受害,常变褐色或黑褐色,中空或表皮龟裂,但薯拐上绿色秧蔓一般不发病。

发生特点甘薯黑斑病菌是真菌,为子囊菌长喙壳菌(Ceratocystis fimbriata Ell.et Halsted)侵染所致。

甘薯黑斑病菌主要以厚壁孢子、子囊孢子、菌丝体等在贮藏病薯和大田及苗床土壤、粪肥中越冬,为翌年发病的初侵染来源。

病薯、病苗是病害近距离及远距离传播的主要途径,带菌土壤、肥料、流水、农具及鼠类、昆虫等都可传病。

病原菌主要从伤口侵入,此外,病原菌也可从芽眼、皮孔等自然孔口及幼苗根基部的自然裂伤等处侵入。

育苗时,病薯或苗床中的病菌直接从幼苗基部侵染,形成发病中心,病苗上产生的分生孢子随浇水而向四周扩展,使秧苗发病越来越重,甚至因种薯种苗腐烂造成烂苗床,严重影响育苗数量和质量。

甘薯黑星病(黑斑病)的防治方法【常见问题】甘薯黑星病(黑斑病)的防治方法

【专家解答】

图:甘薯种植

●为害症状:

甘薯黑星病主要为害叶片,叶柄和茎蔓。

叶片发病,初时产生水渍状褐色斑点,扩展后病斑圆形、椭圆形,大小3~5毫米,褐色。

后期病斑中心灰褐色,周围褐色,再外层为淡褐色,与健全部交界处为黑褐色,形成浓淡交替的同心轮纹。

病重时,病斑汇合,致使叶片变黄以至脱落。

叶柄及茎蔓上病斑梭形、椭圆形,褐色至黑褐色,稍凹陷。

发生重时,病斑包围叶柄,致使连接的叶片变黄干枯。

●防治措施:

(1)药剂防治。

应及早喷布64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液,或70%代森锰锌可湿性粉剂500倍液,或80%大生可湿性粉剂600倍液,或80%喷克可湿性粉剂800倍液,或77%可杀得可湿性微粒粉剂500

倍液,或1:1:200波尔多液。

(2)翻耕土壤,施足粪肥。

适时追肥、灌水,使植株生长旺盛。

(3)种薯消毒,可用50%多菌灵1000倍液浸泡5分钟。

(4)注意田间卫生,发病初期摘除初始病叶,收获后彻底清除田间病残,并深翻土壤。

【本人总结】

甘薯也叫甜薯,是我国南北各地常见的栽培作物。

甘薯黑星病也叫黑斑病是一种真菌病害,主要侵害甘薯的茎叶部分。

本人在本文中给您介绍了甘薯黑星病(黑斑病)的防治方法,希望对您有所帮助。

甘薯黑斑病的危害及其防治作者:宋雨鑫来源:《农民致富之友(上半月)》 2019年第16期在《本草纲目》中有对甘薯的详细阐述,并指出甘薯味甘、无毒、可以入药,可以健脾强肾、益气补虚。

然而甘薯容易患上黑斑病,不仅会使甘薯产量减少、无法食用,甚至会引起中毒。

因此必须用农业防治和化学防治相结合的方法进行甘薯黑斑病的防治。

甘薯又名甜薯,俗称地瓜或红薯,旋花科薯蓣属缠绕草质藤本。

味道甘甜,可以入药,营养丰富。

中国是世界上甘薯分布最广的国家,我国有五大甘薯生态区,甘薯的经济价值受到我国高度重视。

然而,甘薯很容易患病,尤其是甘薯黑斑病发生普遍,在我国各大甘薯生产区都有发生,故我国采取了以防为主、综合防治的原则。

一、甘薯黑斑病的危害1、甘薯黑斑病的症状识别。

甘薯黑斑病只对甘薯苗和甘薯块有危害,对地上绿色部分危害很少。

在甘薯苗发病初期,甘薯茎埋在土壤里的部分会产生椭圆形的黑色或黑褐色的斑块黑色斑块逐渐向地上部分蔓延,直到茎基部全部变黑。

染病的甘薯苗叶子会由绿转黄,植株较于正常甘薯苗会偏矮小,地下部分会腐烂。

薯块染病时会出现黑色的中间呈凹陷状的斑块,斑块里面的组织在潮湿的情况下会出现灰色毛状物,会有臭味,最后甘薯变苦,无法食用。

2、甘薯黑斑病的发病规律。

甘薯黑斑病的发病是有规律可循的,它主要由长喙壳菌侵染引起,又由带病的种薯进行大面积传播。

甘薯黑斑病主要是由带病种薯传播,而带病甘薯苗、带病土壤和肥料都能传播病菌。

在甘薯的挖掘、移动、收藏的过程中难免会出现磕碰,如果薯块表面出现大面积破损,病菌就会迅速侵入导致染病。

薯块在窖藏期的初期呼吸强度大,在呼吸过程中产生大量水分,温度会逐渐升高,若不注意温度的调节,会滋生大量病菌,导致一些薯块在窖藏期就烂掉。

带病的薯块会长出带病的薯苗,带病的树苗经过一系列的翻土、浇水等操作,会将病菌扩散到土壤、肥料当中,最后在大田移植时会形成病害。

3、甘薯黑斑病的危害。

甘薯黑斑病最早发现于美国,20世纪30年代由日本鹿儿岛传入我国东北地区,并由北向南逐渐传播至我国各个甘薯区,成为威胁甘薯生长的重大病害之一。

甘薯病虫害一、甘薯病害1、甘薯黑斑病甘薯黑斑病又称黑疤病,俗称黑膏药、黑疮。

是甘薯的主要病害之一,各甘薯产区均有发生。

此病不仅在大田为害严重,还导致烂苗床,烂窖,减产严重,而且病薯含有毒素,人食用后引起头晕,牲畜食后会引起中毒,严重的可引起死亡。

症状甘薯黑斑病在育苗期、大田期和贮藏期均能发生,主要为害薯苗和薯块。

用带病种薯育苗,或带有病土、病肥的苗床上育苗,都能引起种薯及幼苗发病。

薯苗受害多在苗的基部和其白色部分开始发病,初形成黑色圆形小斑点,稍凹陷,病斑逐渐扩展,以致包围整个薯苗基部形成黑根,湿度大时,根腐烂表面生有黑色刺毛状物。

地上部病苗衰弱,叶片发黄,发病严重时薯苗枯死。

病苗栽到大田后,病重的不能扎根,基部变黑腐烂,枯死,造成田间缺苗断垄。

病轻的在与表土层交接处长出少数侧根继续生长,但植株衰弱,结薯少而小。

薯块受害,多在伤口(虫口或自然伤口等)处出现圆形、椭圆形或不规则形病斑,病斑中间凹陷,病健交界处轮廓清楚。

病部组织坚硬,薯肉呈墨绿色,味苦,变色组织可深入薯皮下2~5mm,有时深达20~30mm。

贮藏期间,病斑大,扩展快,常成大片包围整个薯块,使薯块腐烂,甚至造成烂窖。

潮湿时,病斑表面常产生灰色霉层和黑色刺毛状物,湿度大时,在刺毛状物顶端附有黄色腊状小点。

薯拐受害,常变褐色或黑褐色,中空或表皮龟裂,但薯拐上绿色秧蔓一般不发病。

发生特点甘薯黑斑病菌是真菌,为子囊菌长喙壳菌(Ceratocystis fimbriata Ell.et Halsted)侵染所致。

甘薯黑斑病菌主要以厚壁孢子、子囊孢子、菌丝体等在贮藏病薯和大田及苗床土壤、粪肥中越冬,为翌年发病的初侵染来源。

病薯、病苗是病害近距离及远距离传播的主要途径,带菌土壤、肥料、流水、农具及鼠类、昆虫等都可传病。

病原菌主要从伤口侵入,此外,病原菌也可从芽眼、皮孔等自然孔口及幼苗根基部的自然裂伤等处侵入。

育苗时,病薯或苗床中的病菌直接从幼苗基部侵染,形成发病中心,病苗上产生的分生孢子随浇水而向四周扩展,使秧苗发病越来越重,甚至因种薯种苗腐烂造成烂苗床,严重影响育苗数量和质量。

甘薯病害的防治甘薯是重要的粮食作物之一,除直接烹食外,还可加工成多种食品,供应市场,是群众喜爱的食品之一。

甘薯种植技术简单,历史悠久,粗生粗长,产量高,一年四季均可栽种。

近年随着科技的发展,培育出许多甘薯新品种,成为市场的畅销品,更成为农民喜种的作物之一。

但甘薯发生病害也比较严重,常常影响产量或导致严重减产。

现将甘薯几种主要病害的防治方法介绍下,供参考。

一、甘薯黑斑病甘薯黑斑病又称黑疤病,是甘薯的重要病害。

此病发生危害期很长,从育苗期、大田生长期到收获贮藏期,都会发生。

薯块受害时间最长,损失很大。

而且病薯含有毒素,牲畜吃了也会中毒,甚至死亡。

主要防治方法有:(1)培育无病苗。

建立无病苗种地,严格控制病苗、病薯的调运传播,发现病薯、病苗及时处理。

(2)适时收获,安全贮藏。

留种薯要在晴天收获,避免薯块淋湿和冻伤,贮藏室要清洁消毒,要严格挑选健薯,剔除病薯入贮,以保证贮薯安全。

(3)种植无病壮苗。

种前种苗最好喷施2%福尔马林消毒,薯块最好放入2%福尔马林溶液浸10分钟,以杀死病菌,苗床也要注意消毒。

(4)选好苗床。

苗床最好选择向阳避风、土壤肥沃、排水良好的高旱地,床土最好用新土,或用新地作苗床,以断绝病源的发生危害。

(5)采用两次高剪移栽。

第一次当苗长25厘米左右时,从苗基部离地面3-6厘米处剪下移栽;第二次再将繁殖苗离地10-15厘米处剪下移栽到大田,这样可以保证无病健苗种植。

(6)合理轮作。

黑斑病菌能在土壤中存活2年以上,因此,实行3年以上的轮作和改种,并加强大田管理能有效防止该病发生。

二、甘薯软腐病甘薯软腐病俗称水烂、软烂,是甘薯贮藏期的主要病害。

该病蔓延迅速,常引起大量腐烂,损失较大。

主要防治方法有:(1)选好贮藏室,要选择干燥清洁的房间贮藏,通风透光,地板要干净。

(2)选择晴天收获,当天收获当天入库贮藏,要严格检查,把损伤、虫咬、病烂、水浸的薯块剔除,以保护健薯的贮藏安全。

(3)贮藏室不宜过早密封,注意通风散热,并使温度保持在15-25℃之间,保持干燥环境,有条件的地方应适当降低温度至12-14℃,防止病菌的繁殖和蔓延。

甘薯主要病害及防治一、黑斑病甘薯黑斑病又名黑疤病,土名叫烂脚疤、黑脚、燥烂等。

在全国已有20多个省市发生。

此病是一种毁灭性病害,是造成甘薯烂窖、烂床、死苗的主要原因。

还可随种薯、种苗调运而远距离传播,已列为国内检疫对象。

(一)症状该病主要危害薯苗和薯块。

薯苗受害,一般在幼苗茎基部,尤其在白部分产生长椭圆形稍凹陷的黑褐色病斑;严重时,幼茎和种薯都变黑腐烂,造成烂床死苗。

病苗扦插到大田后,叶片往往发黄脱落,严重时也死亡,造成缺株。

薯块受害,以秋季收获前及贮藏期感病较多,但初生薯块也能感病,病斑通常出现在薯块裂口或害虫咬伤处,黑褐色,近圆形,分界明显,中央稍凹陷。

切开病薯,可见病斑附近的薯肉变青褐色,有苦味和臭气。

病薯入窖贮藏,能继续蔓延危害,造成烂窖。

潮湿时,薯块和苗的病斑上都能长出黑色刺毛状物,这就是病菌的子囊壳。

(二)病原甘薯黑斑病原菌属于子囊菌,长喙壳属。

病菌的菌丝初为无色透明,老熟后成为深褐色,直径3-5微米,寄生于细胞或细胞间隙。

无性世代产生分生抱子和厚垣抱子。

分生孢子无色透明、单抱、圆筒形、棍棒形或哑铃形,两端多平截,大小为(9.3-50.6)微米x(2.8~5.6)微米。

袍子生成后立即发芽,发芽后有时生成一串分生抱子,然后生成菌丝。

也可在发芽后就生成厚垣抱子。

厚垣抱子暗褐色、椭圆形,具有厚膜,大小为(10.3~18.9)微米x(6.7~10.3)微米。

发病后期,厚垣抱子大量产生在病薯皮下维管束附近,能度过不良环境,在贮藏窖或苗床及大田的土壤里越冬。

病菌有性世代生子囊壳,潮湿时生在病斑中央。

子囊壳基部球形,上部具纵行条纹长嘴形的颈,内含梨形子囊。

子囊抱子无色、单抱、壁薄,成钢盔状圆形,在贮藏中对病害的流行起重要作用。

(三)传播途径黑斑病菌以厚垣抱子或子囊抱子附着在种薯上,或以菌丝体潜伏在薯块内越冬,也可在茎蔓上越冬。

病菌生活力较强,在田间土壤内能存活2年以上。

病害的传播主要有3个途径:种薯种苗、土壤肥料和人畜携带等。

甘薯主要病虫害的防治方法甘薯是我们日常生活中常见的大田经济作物,种植面积非常广泛。

在甘薯种植过程中难免会出现一些病害的侵袭,如果不及时防治就会导致甘薯严重减产,本文将为大家介绍甘薯常见的病害的防治技巧,供大家参考。

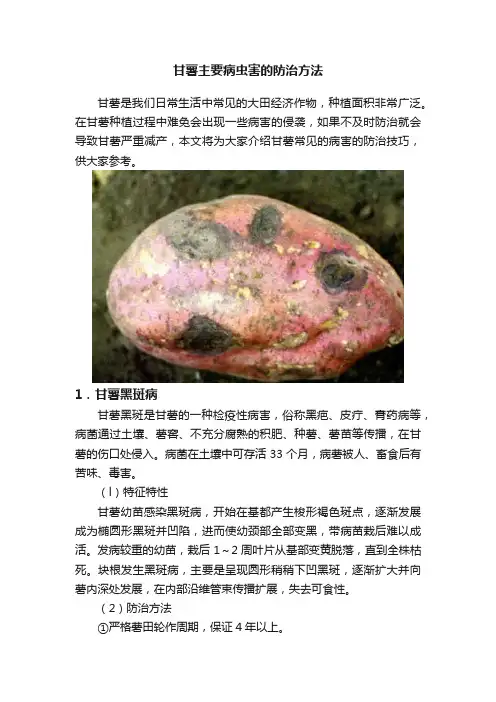

1.甘薯黑斑病甘薯黑斑是甘薯的一种检疫性病害,俗称黑疤、皮疔、膏药病等,病菌通过土壤、薯窖、不充分腐熟的积肥、种薯、薯苗等传播,在甘薯的伤口处侵入。

病菌在土壤中可存活33个月,病薯被人、畜食后有苦味、毒害。

(l)特征特性甘薯幼苗感染黑斑病,开始在基都产生梭形褐色斑点,逐渐发展成为椭圆形黑斑并凹陷,进而使幼颈部全部变黑,带病苗栽后难以成活。

发病较重的幼苗,栽后1~2周叶片从基部变黄脱落,直到全株枯死。

块根发生黑斑病,主要是呈现圆形稍稍下凹黑斑,逐渐扩大并向薯内深处发展,在内部沿维管束传播扩展,失去可食性。

(2)防治方法①严格薯田轮作周期,保证4年以上。

②选用抗病品种、无病秧苗。

③贮藏窖熏蒸、种薯处理。

贮藏窖先加温 35~38℃三昼夜,然后快速降温到10~14℃,或在窖内利用锯末掺硫磺点燃熏蒸。

种薯上炕后l~2天,温度增高至30~32℃促成伤口组织愈合,3~5天,温度增至 35~37℃,以产生甘薯丙酮,抑制黑斑病孢子萌发,并利于芽眼开张。

药剂处理种薯,可用80%402抗菌剂兑水1500倍浸种10分钟。

④秧苗处理。

采后或购入的秧苗,栽前先将基部着生有不定根的白色部分剪除,留有绿色茎以上部分,然后用50%托布津可湿性粉剂兑水500倍液浸泡3分钟,浸苗高度6~7cm,浸后即可扦插。

2.甘薯茎线虫病甘薯线虫病是我国甘薯重点检疫对象,俗称糠心病、空心病、糠梆子等,是我国薯区的主要病害。

(1)特征特性。

甘薯植株感线虫后生长缓慢变小,茎蔓变暗;薯块感病后外观表现出暗灰色,有时纵裂或龟裂。

解剖内部,薯肉变成黑白相间的糠心或黑色海绵状,薯肉全部被破坏,失去可食性。

甘薯线虫其实是一种很微小的害虫,只有在高倍放大镜下才可见。

甘薯黑斑病的发生与防治黑斑病又叫黑疤病,是甘薯的主要病害,此病从育苗期、大田生长期和收获储藏期都能发生,引起死苗、烂床、烂窖,造成严重损失,且病薯含有毒物质(莨菪素),耕牛吃了会中毒,引发生气喘病,引起死亡。

因此彻底消灭黑斑病是保障甘薯生产的重要环节。

一、症状病菌主要危害薯块和病苗,在收获时可以见到薯蔓白色部分发病变黑,薯块发病产生圆形或近圆形的黑褐色病斑,病部中央稍凹陷,病健交界分明,轮廓明显,上生灰色霉层,在湿度适宜时,发病部位长出黑色的刺毛状物,病菌能侵入薯肉下层,使薯肉变为墨绿色,有苦臭味。

受病薯苗发黄细弱,一般在苗茎基处白,嫩部分产生梭形或长圆形的黑色病斑,病苗栽到大田后叶片发黄脱落,生长缓慢,最后造成死苗缺株。

二、侵染循环黑斑病主要侵染来源是带病的种薯、种苗,以及带菌的土壤和肥料,其中以种薯传病最为重要,育苗和运送种苗是病害传播的主要环节。

带病种薯除在苗床内继续腐烂外,并产生病菌污染苗床。

带病薯苗移栽后,将病苗传到大田中,甘薯收获后,病薯遗留田间,增加病田菌源数量,带病种薯或已被侵染而未表现症状的薯块,随健薯混入储藏窖内,在条件适宜时,病菌主要经伤口或芽眼侵入薯块,在窖藏种薯密集情况下,病菌孢子借水滴、老鼠、昆虫等媒介传播,病害在窖中蔓延,土壤和肥料中如混有病株残余也可传染。

此外,灌溉水、农具、人畜活动也会助长病菌传播。

三、发病条件黑斑病的发生与温、湿度有密切关系,田间病菌适宜发病的土壤温度为15~30℃,25℃最适,在10℃以下、35℃以上不发生病害,土壤湿度在14%~60%之间时,发病随湿度的增高而增加。

因此在苗床和大田中,如果温度常保持在20~30℃,而湿度较大情况下发病严重,储藏期间,最适发病温度为23~27℃,最高34.5℃,最低9℃,在种薯储藏前期,因窖内薯块呼吸作用旺盛,造成高温、高湿条件,有利病菌发育、蔓延,易引起烂窖。

甘薯皮薄肉脆,在收挖、运输、储藏过程中易造成人为的机械伤口,还因地下害虫造成的虫伤和生育早期干旱,而后期雨水多,薯块猛长引起的生理性裂伤,都会造成病菌侵入,引起发病。

甘薯黑斑病的症状与防治方法甘薯黑斑病又叫黑疔、黑疤病、黑膏药病等。

在育苗期、大田生长期、贮藏期都能发病,而且蔓延快,对甘薯生产威胁很大。

甘薯黑斑病症状与传播途径

薯苗发病一般多在入土白色部位,为椭圆形黑褐色内凹病斑。

薯块发病最初为黑褐色凹陷圆形病斑,以后病斑扩展,相互连接成不规则大病斑,界限显明,在适宜的温湿度条件下,病斑中央生成黑色刺毛,病斑下薯肉为青绿色,可嗅到苦味,人畜均不能食用。

黑斑病的发病适宜温度为23-27℃,低于10℃或高于35℃发病受到抑制,病菌孢子和菌丝在51-54℃热水中10-20分钟死亡。

黑斑病传播途径广,薯苗、薯块、土壤、肥料等均可传播。

甘薯黑斑病防治方法

该病防治的关键是培育无病薯苗。

温水浸种,51-54℃浸种10-12分钟,注意严格掌握温度,贮藏期受冷害的薯块不能用温水浸种。

药剂浸种,50%代森铵,200-300倍液;25%多菌灵300倍液;50%托布津200倍液浸种10分钟,入窖前排种前均可浸种。

药剂浸苗,栽插前用25%多菌灵1000-1500倍液、50%托布津1000-2000倍液浸基部3分钟。

三高一圃一留制,亦是防治黑斑病的有效方法,即入窖高温

愈合,排种时高温催芽,栽插时高剪苗,种好无病采苗圃,建立无病留种田,留种需选择三年以上没种过甘薯的地。

甘薯病虫害绿色防控技术分析甘薯,作为一种重要的粮食和经济作物,在我国广泛种植。

然而,病虫害的发生常常给甘薯的生长和产量带来严重威胁。

为了保障甘薯的优质高产,绿色防控技术的应用显得尤为重要。

一、甘薯常见病虫害类型1、病害(1)甘薯黑斑病:这是一种由真菌引起的病害,主要侵害薯块。

染病后的薯块表面会出现黑褐色的病斑,内部组织变硬、发苦,严重影响食用和种用价值。

(2)甘薯根腐病:主要危害甘薯的根部,导致根系腐烂,植株生长不良,叶片发黄、枯萎,最终影响产量。

(3)甘薯茎线虫病:该病害由茎线虫寄生引起,会导致薯块和茎蔓出现糠心、龟裂等症状,使甘薯品质下降。

2、虫害(1)甘薯小象甲:成虫啃食薯块和茎蔓,幼虫在薯块内蛀食,造成薯块腐烂,是甘薯的重要害虫之一。

(2)甘薯麦蛾:幼虫吐丝卷叶,啃食叶肉,严重时能将叶片吃光,影响甘薯的光合作用。

(3)斜纹夜蛾:幼虫食性杂,不仅危害甘薯叶片,还会侵害其他多种作物。

二、绿色防控技术的重要性传统的病虫害防治方法往往依赖化学农药,虽然能在短期内取得一定效果,但长期大量使用会带来诸多问题。

首先,化学农药会导致病虫害产生抗药性,使得防治效果逐渐降低。

其次,农药残留会对环境和农产品质量安全造成威胁,影响人体健康。

此外,过度使用农药还可能杀伤有益生物,破坏生态平衡。

绿色防控技术则是以“预防为主,综合防治”为方针,通过采用农业防治、物理防治、生物防治和生态调控等措施,达到有效控制病虫害、减少化学农药使用、保护生态环境和保障农产品质量安全的目的。

三、甘薯病虫害绿色防控技术措施1、农业防治(1)选用抗病虫品种:这是预防病虫害的基础。

在种植前,选择经过审定、具有良好抗病虫特性的甘薯品种,如商薯 19、烟薯 25 等。

(2)合理轮作:实行轮作制度,避免甘薯连作。

可与豆类、禾本科作物等进行轮作,减少病原菌和虫源的积累。

(3)清洁田园:及时清除病株、病叶和病薯,带出田间集中销毁,减少病虫害的初侵染源。

甘薯黑斑病发病规律与症状表现甘薯黑

斑病防治

甘薯黑斑病是甘薯生产上的一种重要病害,发生普遍,我国各甘薯生产区均有发生,常给种植者造成损失。

下面我们了解一下甘薯黑斑病发病规律与症状表现,以及甘薯黑斑病防治方法。

一、甘薯黑斑病的症状

甘薯黑斑病主要为害薯块的表层。

初生浅褐色小斑点,后扩展成黑褐色近圆形至不规则形大斑,湿度大时,病部生有灰黑色霉层,发病重的病部硬化,产生微细龟裂。

二、甘薯黑斑病发病规律

甘薯黑斑病是由甘薯长喙壳菌(ceratocystis fimbriata ellis ethalsted)侵染引起,病菌以厚垣孢子和子囊孢子在贮藏窖或苗床及大田的土壤内越冬,或以菌丝体附在种薯上越冬,成为次年初侵染的来源。

病菌主要从伤口侵入,发病温度10-30℃,最适宜发病温度为25-28℃,低于10℃、高于35℃时不发生;地势低洼、阴湿、土质粘重利于发病。

三、甘薯黑斑病防治方法

(1)选用无病种薯,培育无病壮苗,建立无病留种田。

(2)可实行与禾科作物三年以上的轮作。

(3)化学防治:对无病薯块进行药剂处理。

方法是用50%纯品多菌灵可湿性粉剂1000倍或纯品甲基托布津1000倍浸泡10分钟进行消毒。

浸泡后的药液要泼在苗床上,剪下的薯苗用上述药液浸泡根部(约10厘米)10 分钟。

连根拔下的薯苗要将根部剪掉后再浸泡。

苗床上若发现病薯要立即深埋或烧毁处理。

甘薯黑斑病Sweet Potato Black Rot甘薯黑斑病又称甘薯黑疤病,世界各甘薯产区均有发生。

1890年首先发现于美国,1905年传入日本,1937年由日本鹿儿岛传入我国辽宁省盖县。

随后,该病逐渐由北向南蔓延危害,已成为我国甘薯产区危害普遍而严重的病害之一。

据统计,我国每年由该病造成的产量损失约为5%~10%,此外,病薯中可产生甘薯黑疱霉酮等物质,家畜食用后,可引起中毒,严重者死亡。

用病薯块作发酵原料时,能毒害酵母菌和糖化酶菌,延缓发酵过程,降低酒精产量和质量。

症状苗期、生长期及贮藏期均可发生。

主要危害薯苗、薯块,不危害绿色部分。

苗期症状:受侵染的幼芽基部产生凹陷的圆形或梭形小黑斑,后逐渐纵向扩大至3~5mm,重时则环绕苗基部形成黑脚状。

地上部病苗衰弱,矮小,叶片发黄,重病苗死亡。

湿度大时,病部可产生灰色霉状物(菌丝体和分生孢子),后期病斑丛生黑色刺毛状物及粉状物(子囊壳和厚垣孢子)。

生长期症状:病苗移栽到大田后,病重的不能扎根而枯死,病轻的在接近土面处长出少数侧根,但生长衰弱,叶片发黄脱落,遇干旱易枯死,造成缺苗断垄。

即使成活,结薯也少。

薯蔓上的病斑可蔓延到新结的薯块上,多在伤口处产生黑色斑块,圆形或不规则形,中央稍凹陷,生有黑色刺毛状物及粉状物。

病斑下层组织墨绿色,病薯变苦。

贮藏期症状:贮藏期薯块上的病斑多发生在伤口和根眼上,初为黑色小点,逐渐扩大成圆形、椭圆形或不规则形膏药状病斑,稍凹陷,直径1~5cm 不等,轮廓清晰。

病部组织坚硬,可深入薯肉2~3mm ,薯肉呈黑绿色,味苦。

温湿度适宜时病斑上可产生灰色霉状物或散生黑色刺状物(病菌子囊壳的颈),顶端常附有黄白色蜡状小点(病菌的子囊孢子)。

贮藏后期常与其他真菌、细菌病害并发,引起腐烂。

病原病原为薯长喙壳Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted 属子囊菌亚门长喙壳属真菌,异名有:Ceratostomella fimbriatum (Ell.& Halst.) Elliott 、Ophiostoma fimbriatum (Ell. &Halst.)Nannf.。

不要吃有黑斑病的红薯

红薯又称甘薯、甜薯、地瓜等,是营养丰富、人人爱吃的食物。

但储存时间太久,或储存处过于潮湿,红薯可能会在一些霉菌的作用下而染上黑斑病。

这种有黑斑的红薯含有多种毒素,人吃后会引起中毒。

(1)中毒表现:中毒大多发生在吃后数小时至数日,主要中毒表现有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,严重的出现高热、气喘、抽搐、昏迷,甚至死亡。

(2)如何鉴别:受到黑斑病侵袭的红薯表皮有褐色或黑色斑点,或干瘪多凹,薯心变硬发苦。

发生黑斑病的红薯中所含毒素耐热,故生吃或熟吃有黑斑的红薯,都会引起中毒。

一旦红薯发生黑斑、发硬、苦味、霉变,就不要再食用,也不要喂牲畜。

(3)储藏方法:放红薯的地窖要选择地势高、通风好、不渗水的地方;放红薯的底层要垫上干燥、清洁的草;被水淹过的红薯不要再贮存;碰破皮或有镐伤的红薯,不要保存时间过长;经常检查,及时挑出有褐色或黑色斑点的红薯。

【红薯病虫害防治】红薯黑斑病如何防治?红薯黑斑病有什么症状?红薯黑斑病发生原因是什么?红薯黑斑病用什么药可以防治?以下耕种帮种植网就作简单介绍,供网友们参考。

一、红薯黑斑病症状及危害红薯黑斑病又叫甘薯黑疤斑病,是甘薯上的一种重要病害,会使病薯含有毒素,牲畜误食较多则可引起中毒,得气喘病,严重的可致死。

红薯黑斑病主要危害块根及幼苗茎基部,不为害绿色部位。

1、红薯苗期受害症状:受害重的幼苗未出土即烂在土中。

出土后的病苗生长不旺,茎基部形成黑褐色梭形或椭圆形病斑,稍凹陷。

病斑初期有灰色霉层,以后逐渐产生黑色刺状物或黑色粉状物,后病斑逐渐扩大,苗基部全部变黑,形成黑根而死亡。

2、红薯大田期受害症状:病苗移植到大田后,病重的幼苗,地下部分逐渐变黑腐烂,不能扎根;病轻的幼苗在接近土表处形成少量新根,但生长哀弱,遇干旱易枯死,形成缺苗断垄。

即使成活,结薯也较少。

薯块染病初呈黑色小圆斑,扩大后呈不规则形轮廓明显略凹陷的黑绿色病疤,病疤上初生灰色霉状物,即菌丝和分生孢子。

后产生黑色刺毛状物,即子囊壳及厚垣孢子。

病斑下层组织呈黑绿色,全薯变苦,不能食用。

3、红薯贮藏期受害症状:薯块靠接触传染,蔓延迅速,病害常使全窖发病腐烂。

薯块上症状与大田症状相似,但病斑可深入薯内2~3毫米,色泽较初期略浅。

二、红薯黑斑病传播途径1、红薯黑斑病的病菌以厚垣孢子和子囊孢子在贮藏窖或苗床及大田的土壤内越冬,也有的以菌丝体附在种薯或以菌丝体潜伏在薯块内越冬。

2、红薯黑斑病的病菌能直接侵入幼苗根基,也可从薯块上伤口、皮孔、根眼侵入,发病后再频繁侵染。

3、红薯黑斑病主要由病菌的分生孢子和子囊孢子传播。

特别是子囊孢子在贮藏中大量产生,成为窖中病害流行的主要病源。

病薯、病苗、病土和带病肥料均可传播,以带病种薯传病为主,其次是病苗。

此外,还可通过人畜、昆虫、鼠类、和农具等传播。

三、红薯黑斑病发病原因1、红薯黑斑病发病的最适温度为25~27℃,最高35℃,最低8℃。

甘薯黑斑病Sweet Potato Black Rot甘薯黑斑病又称甘薯黑疤病,世界各甘薯产区均有发生。

1890年首先发现于美国,1905年传入日本,1937年由日本鹿儿岛传入我国辽宁省盖县。

随后,该病逐渐由北向南蔓延危害,已成为我国甘薯产区危害普遍而严重的病害之一。

据统计,我国每年由该病造成的产量损失约为5%~10%,此外,病薯中可产生甘薯黑疱霉酮等物质,家畜食用后,可引起中毒,严重者死亡。

用病薯块作发酵原料时,能毒害酵母菌和糖化酶菌,延缓发酵过程,降低酒精产量和质量。

症状苗期、生长期及贮藏期均可发生。

主要危害薯苗、薯块,不危害绿色部分。

苗期症状:受侵染的幼芽基部产生凹陷的圆形或梭形小黑斑,后逐渐纵向扩大至3~5mm,重时则环绕苗基部形成黑脚状。

地上部病苗衰弱,矮小,叶片发黄,重病苗死亡。

湿度大时,病部可产生灰色霉状物(菌丝体和分生孢子),后期病斑丛生黑色刺毛状物及粉状物(子囊壳和厚垣孢子)。

生长期症状:病苗移栽到大田后,病重的不能扎根而枯死,病轻的在接近土面处长出少数侧根,但生长衰弱,叶片发黄脱落,遇干旱易枯死,造成缺苗断垄。

即使成活,结薯也少。

薯蔓上的病斑可蔓延到新结的薯块上,多在伤口处产生黑色斑块,圆形或不规则形,中央稍凹陷,生有黑色刺毛状物及粉状物。

病斑下层组织墨绿色,病薯变苦。

贮藏期症状:贮藏期薯块上的病斑多发生在伤口和根眼上,初为黑色小点,逐渐扩大成圆形、椭圆形或不规则形膏药状病斑,稍凹陷,直径1~5cm 不等,轮廓清晰。

病部组织坚硬,可深入薯肉2~3mm ,薯肉呈黑绿色,味苦。

温湿度适宜时病斑上可产生灰色霉状物或散生黑色刺状物(病菌子囊壳的颈),顶端常附有黄白色蜡状小点(病菌的子囊孢子)。

贮藏后期常与其他真菌、细菌病害并发,引起腐烂。

病原病原为薯长喙壳Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted 属子囊菌亚门长喙壳属真菌,异名有:Ceratostomella fimbriatum (Ell.& Halst.) Elliott 、Ophiostoma fimbriatum (Ell. &Halst.)Nannf.。

菌丝体初无色透明,老熟后深褐色或黑褐色,寄生于寄主细胞间或偶有分枝伸入细胞内。

直径约3~5μm 。

无性繁殖产生内生分生孢子和内生厚垣孢子。

分生孢子无色,单胞,圆筒形或棍棒形,大小为9.3~50.6µm ×2.8~5.6μm 。

孢子可随时萌发生出芽管,芽管顶端再串生次生内生孢子,可连续产生2~3次,然后生成菌丝,也可在萌发后形成内生厚垣孢子。

厚垣孢子暗褐色,球形或椭圆形,具厚壁,大小为10.3~18.9μm ×6.7~10.3μm 。

大量产生于病薯皮下,有较强的抵抗逆境的能力,需经一段时间休眠后才可萌发。

有性生殖产生子囊壳,子囊壳呈长颈烧瓶状,基部球形,直径为105~140μm ;颈部极长,称壳喙,长度为350~800μm 。

子囊梨形或卵圆形,内含8个子囊孢子。

子囊壁薄,成熟后自溶,子囊孢子散生在子囊壳内,潮湿时,子囊壳吸水产生膨压,将子囊孢子排出孔口,聚集成黄白色蜡状物。

子囊孢子无色,单胞,钢盔形,5.6~7.9μm ×3.4~5.6μm 。

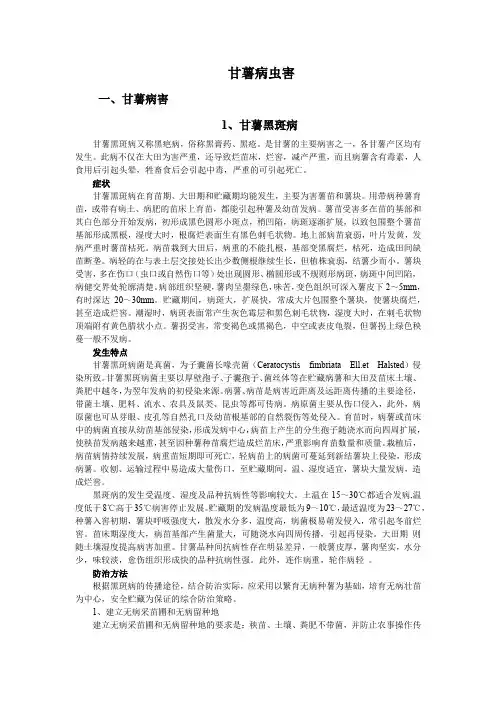

见图4-1。

子囊孢子形成后不经休眠即可萌发,在病害的传播中起重要作用。

病菌在培养基上生长的温度范围为9~36℃,适温为25~30℃。

3种孢子的形成对温度要求不同,分生孢子在较低的温度下(10℃,30d)形成,厚垣孢子在较高的温度下(15℃;8d)形成,子囊孢子的形成要求更高的温度(15℃,15d ;20℃,4.5d)。

病菌的致死温度为51~53℃。

生长的pH 范围为3.7~9.2,最适pH6.6。

3种孢子在薯汁、薯苗茎汁、1%蔗糖溶液中或薯块伤口处很易萌发,但在水中萌发率很低。

甘薯黑斑病菌为同宗结合,易产生有性态。

种内包括很多株系,形态相似但有高度寄生专化性。

在自然情况下,主要侵染甘薯,人工接种能侵染月光花、牵牛花、绿豆、红豆、四季豆、大豆、橡胶树、椰子、可可、菠萝、李子、扁桃等植物。

病害循环病菌以子囊孢子、厚垣孢子和菌丝体在薯块或土壤中病残体上越冬。

在田间7~9cm 深处的土壤内,病菌能存活2年以上。

带菌种薯和秧苗是主要的初侵染来源,其次是带有病残组织的土壤和肥料。

病菌附着于种薯表面或潜伏在种薯皮层组织内,育苗时,在病部产生大量孢子,传播并侵染附近的种薯和秧苗,发病轻则减少拔苗茬数,重则造成烂炕。

带病薯苗图4-1 甘薯黑斑病菌1.分生孢子 2厚垣孢子3.子囊和子囊孢子 4子囊壳插秧后,污染土壤导致大田发病,重病苗在短期内死亡,轻病苗生根后,在近土表的蔓上病斑易形成愈伤组织,病情有所缓解。

大田土壤带菌传病率较低,病菌一般是由薯蔓蔓延到新结薯块上,形成病薯。

鼠害、地下害虫、收获和运输过程中人的操作、农机具、种薯接触有利于病菌的传播和侵染。

入窖前,如果已造成大量创伤,入窖后温湿度适宜病菌侵入,可造成大量潜伏侵染,春季出窖病薯率明显增加。

贮藏期一般只有一次侵染。

黑斑病菌寄生性不强,主要由伤口侵染。

甘薯收刨、装卸、运输、挤压及虫兽伤害造成的伤口是病菌侵染的重要途径,也可从根眼、皮孔等自然孔口及其他自然裂口侵入。

分生孢子和子囊孢子在田间主要靠种薯、种苗、土壤、肥料和人畜携带传播;收获、贮藏期,病菌可藉人、畜、昆虫、田鼠和农具等媒介传播。

发病条件品种的抗病性:甘薯品种之间抗病性存在着差异,其抗病性与皮层薄厚、薯块质地、含水量多少、伤口木栓层形成快慢等特性有关。

薯块易发生裂口的或薯皮较薄易破裂、伤口愈合速度较慢的品种发病较重。

目前,尚未发现甘薯对黑斑病免疫的品种。

任何甘薯品种被病菌侵入后,都会引起免疫反应产生植物保卫素,如甘薯酮(Ipomeamarone)、莨菪素(Scopoletin)、氯原酸(Chlorogenic acid)、异氯原酸(Isochlorogenic acid)、香豆素(Coumarin)等酚类化合物,其产生量与寄主抗病性呈正相关,感病品种的产生速度和产生量不能阻止病菌的扩展和发病,因而病重。

植株不同部位感病差异明显。

秧苗地下部的白色部分组织幼嫩,易于病原菌侵入,因此,较地上部的绿色部位感病。

温度影响着寄主木栓层的形成和植物保卫素的产生,从而影响寄主的抗病性,在20~38℃范围内,温度越高,寄主抗病性越强。

温度和湿度:黑斑病的发病温度与病菌的发育温度一致,土温在15~30℃之间均能发病,最适温度为25℃,低于8℃或高于35℃病害即停止发展。

甘薯贮藏期间,15℃以上利于发病,最适发病温度为23~27℃,10~14℃较轻,35℃抑制发病。

田间发病与土壤含水量有关。

在适温范围内,土壤含水量在14%~60%时,病害随湿度的增高而加重,超过60%,又随湿度的增加而递减。

多雨年份,地势低洼,土壤黏重的地块发病重;地势高燥,土质疏松的发病轻。

伤口:伤口是病原菌侵入的主要途径。

薯块裂口多或虫鼠危害重,有伤口的薯块,病害也相应加重。

在收获、运输和贮藏过程中造成大量伤口,附着在薯块表面的病菌乘机侵入,加之此时薯块呼吸强度大,散发水分多,病害蔓延较快。

病害控制防治策略应采取无病种薯为基础,培育无病壮苗为中心,安全贮藏为保证,药剂防治为辅助的综合防治措施。

1.严格执行检疫制度严禁从病区调运种薯、种苗。

2.选用无病种薯可采用以下几种途径和方法得到无病种薯。

(1)无病留种田:要求秧苗、土壤、粪肥不带菌,并注意防止农事操作传入病菌。

因此必须作到:①采用高剪苗,结合药剂浸苗,或在春薯蔓上剪蔓插植夏薯。

②留种地要选3年未栽种甘薯的生地。

③留种地收获的种薯,要单收、单运、单藏,收获运输工具及贮藏窖物应不带菌,必要时可用药剂消毒。

④注意粪肥不要带菌。

(2)精选种薯:种薯出窖后,育苗前要严格剔除有病、有伤口、受冻害的薯块。

(3)种薯消毒:实行种薯消毒,清除所带病原菌,方法有:①温汤浸种:薯块在40~50℃温水中预浸1~2min后,移入50~54℃温水中浸种10min,水温和处理时间要严格掌握,注意上下水温应一致,对新品种处理后应进行发芽试验。

浸种后要立即上床排种,且苗床温度不能低于20℃。

②药剂浸种:可采用45%代森铵水剂、50%多菌灵WP、70%甲基硫菌灵WP、88%乙蒜素EC(402抗菌剂)等对种薯进行药剂处理。

3.培育无病壮苗尽量用新苗床育苗。

用旧苗床时应将旧土全部清除,并喷药消毒。

施用无菌肥料。

育苗初期,可用高温处理种薯,促进愈伤组织木栓化的形成,阻止病菌从伤口侵入。

高温处理是在种薯上床育苗后,保持温床34~38℃,以后降至30℃左右,出芽后降至25~28℃。

也可采用间歇高温(顿水顿火)育苗法,即种薯上床前,一次浇足水。

种薯上床后,将温度迅速上升到34~38℃,保持4天,以后炕温保持28~30℃。

拔苗前,降温至20~22℃。

以后每拔一次苗浇足一次水,并将温度升到28~30℃。

实行高剪苗,获得不带菌或带菌少的薯苗。

苗床(炕)上的春薯苗,要求距地面3~6cm处剪苗栽插。

将剪取的苗再密植于水肥条件好的地方,加强肥水管理,然后再在距地面10~15cm处高剪,栽插大田,此为二次高剪苗。

有的地方从春薯田中剪取薯秧栽夏薯,也是一种高剪苗的防病措施。

育苗过程中,可用药剂喷床法和药剂浸苗法防治黑斑病。

药剂有:50%多菌灵WP、70%或50%甲基硫菌灵WP。

浸苗时,要求药液浸至秧苗基部10cm左右。

4.安全贮藏留种薯块应适时收获、严防冻伤,精选入窖,避免损伤。

种薯入窖后进行高温处理,35~37℃4昼夜,相对湿度保持90%,以促进伤口愈合,防止病菌感染。

5.选用抗病品种抗病品种有:济薯7号、南京92、华东51、夹沟大紫、烟薯6号。

6.加强栽培管理实行轮作换茬,增施不带病残体的有机肥,及时防治地下害虫。