差异显著性检验

- 格式:pptx

- 大小:684.91 KB

- 文档页数:61

显著性差异分析显著性差异分析是一种常用的统计方法,用于确定两组或多组数据之间是否存在显著差异。

通过显著性差异分析,我们能够确定变量之间的差异性程度,进而得到有关数据的重要结论。

本文将介绍显著性差异分析的概念、原理以及常用的方法。

一、显著性差异分析的概念显著性差异分析是基于统计学的假设检验方法,旨在帮助我们判断两组或多组数据在某个或某些变量上是否存在显著的统计差异。

通过显著性差异分析,我们可以对数据进行全面的比较和评估,从而得出科学、客观的结论。

二、显著性差异分析的原理显著性差异分析的原理基于概率论和数理统计学的基本假设检验方法。

在进行显著性差异分析时,我们首先需要设置一个原假设(H0)和一个备择假设(H1)。

原假设通常假定两组或多组数据在某个或某些变量上没有显著差异,备择假设则假设存在显著差异。

基于原假设和备择假设,我们选取适当的统计检验方法来计算数据集的统计量,并与理论分布进行比较。

根据计算得到的统计量和临界值进行比较,我们可以得出关于数据差异性的结论,判断是否拒绝或接受原假设。

三、常用的显著性差异分析方法1. t检验t检验是一种用于小样本(样本容量较小)的显著性差异分析方法。

常见的 t检验包括独立样本t检验和配对样本t检验。

独立样本t检验用于比较两组不相关的样本数据之间的差异,而配对样本t检验则用于比较同一组样本在不同时间或条件下的差异。

2. 方差分析(ANOVA)方差分析是用于比较三组或三组以上数据之间差异的显著性分析方法。

方差分析将总变异分解为组内变异和组间变异,通过比较组间和组内的方差来判断数据是否存在显著差异。

方差分析广泛应用于实验设计、医学研究等领域。

3. 非参数检验非参数检验是一种用于无法满足正态分布假设的数据进行显著性差异分析的方法。

非参数检验不对样本数据的分布进行特定要求,而是通过排列、秩和等方法来进行统计推断。

常用的非参数检验方法包括Wilcoxon秩和检验、Mann-Whitney U检验等。

显著性差异分析在统计学中,显著性差异分析是一种用于确定两组或多组数据之间是否存在显著差异的方法。

通过对数据进行比较和分析,我们可以确定差异是否是由于随机变化引起的,或者是否存在一些真实的、有意义的差异。

本文将介绍显著性差异分析的基本概念和常用方法。

一、显著性差异分析的概念显著性差异分析是指通过对数据进行统计学分析,确定两组或多组数据之间的差异是否具有统计学上的显著性。

显著性差异通常是通过假设检验来确定的。

在假设检验中,我们设立一个原假设和一个备择假设,然后通过计算得到的统计量来判断数据是否支持原假设还是备择假设。

二、常用的显著性差异分析方法1. t检验:t检验是一种常用的显著性差异分析方法,适用于比较两组数据的平均值是否有显著差异。

在t检验中,我们需要计算一个t值,然后与临界值进行比较,从而决定差异是否显著。

2. 方差分析:方差分析是一种适用于比较多组数据之间差异的方法。

方差分析会将总体方差分解为组内方差和组间方差,然后通过计算F值进行显著性检验。

如果F值大于临界值,则可以认为数据之间存在显著差异。

3. 卡方检验:卡方检验是一种适用于比较分类数据的差异的方法。

在卡方检验中,我们将观察值与期望值进行比较,通过计算卡方统计量来判断数据之间是否存在显著差异。

三、显著性差异分析的步骤1. 确定显著性水平:在进行显著性差异分析之前,我们需要确定一个显著性水平。

通常,显著性水平被设置为0.05或0.01,这表示如果得到的p值小于显著性水平,我们将拒绝原假设,认为差异是显著的。

2. 收集数据:在进行分析之前,我们需要收集需要比较的数据。

这些数据可以是数值型数据,也可以是分类数据,具体取决于所使用的统计分析方法。

3. 计算统计量:根据所选择的统计分析方法,我们需要计算相应的统计量。

例如,在t检验中,我们需要计算t值;在方差分析中,我们需要计算F值。

4. 进行假设检验:根据计算得到的统计量,我们可以进行假设检验。

几种常见的显著性检验方法显著性检验是统计学中常用的一种方法,用于检验两组或多组数据之间是否存在显著差异。

下面将介绍几种常见的显著性检验方法。

1.t检验:t检验用于比较两组均值是否存在显著差异。

根据独立样本或配对样本可以分为独立样本t检验和配对样本t检验。

适用于连续型变量,要求样本满足正态分布和方差齐性的假设。

2.方差分析(ANOVA):方差分析用于比较三组或多组均值是否存在显著差异。

适用于连续型变量,要求样本满足正态分布和方差齐性的假设。

方差分析包括单因素、多因素、重复测量、混合设计等多种类型。

3.卡方检验:卡方检验用于比较两个或多个分类变量之间是否存在显著差异。

适用于分类变量,比如性别、职业等。

卡方检验可用于检验两个分类变量之间的关联性,也可用于检验一个分类变量与一个连续型变量之间的关系。

4.相关分析:相关分析用于评估两个连续型变量之间的关系强度和方向。

常用的相关系数有皮尔逊积矩相关系数、斯皮尔曼秩相关系数和判定系数等。

相关系数的显著性检验可以帮助确定两个变量之间是否存在显著相关关系。

5.回归分析:回归分析用于建立一个或多个自变量和一个连续型因变量之间的函数关系,并用于预测因变量。

回归分析中常用的显著性检验方法有t检验、F检验和R平方检验等。

6. 生存分析:生存分析主要用于评估时间至事件发生(比如死亡、疾病复发等)之间的关系。

生存分析的主要方法有Kaplan-Meier生存曲线和Cox比例风险模型等。

生存分析通常使用对数秩检验来评估不同组别之间的显著差异。

除了以上常见的显著性检验方法,还有一些其他的检验方法,比如非参数检验(如Mann-Whitney U检验、Wilcoxon符号秩检验)、Fisher精确检验、Bootstrap检验等,这些方法适用于不满足正态分布假设或方差齐性假设的数据情况。

显著性检验方法的选择要根据数据的类型和应用背景来决定。

在进行显著性检验时,还需注意样本的大小、假设检验的前提条件以及是否需要对多重比较进行校正等问题。

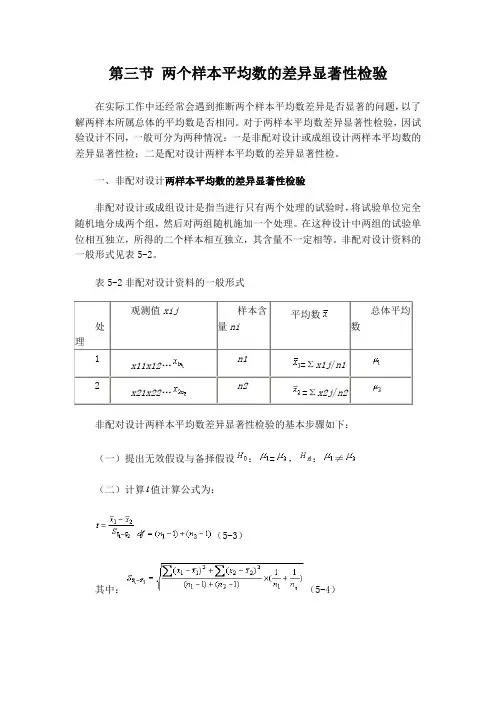

第三节两个样本平均数的差异显著性检验在实际工作中还经常会遇到推断两个样本平均数差异是否显著的问题,以了解两样本所属总体的平均数是否相同。

对于两样本平均数差异显著性检验,因试验设计不同,一般可分为两种情况:一是非配对设计或成组设计两样本平均数的差异显著性检;二是配对设计两样本平均数的差异显著性检。

一、非配对设计两样本平均数的差异显著性检验非配对设计或成组设计是指当进行只有两个处理的试验时,将试验单位完全随机地分成两个组,然后对两组随机施加一个处理。

在这种设计中两组的试验单位相互独立,所得的二个样本相互独立,其含量不一定相等。

非配对设计资料的一般形式见表5-2。

表5-2非配对设计资料的一般形式处理观测值xij 样本含量ni平均数总体平均数1x11x12…n1=Σx1j/n12x21x22…n2=Σx2j/n2非配对设计两样本平均数差异显著性检验的基本步骤如下:(一)提出无效假设与备择假设:=,:≠(二)计算值计算公式为:(5-3)其中:(5-4)==当时,==(5-5)为均数差异标准误,、,、,、分别为两样本含量、平均数、均方。

(三)根据df=(n1-1)+(n2-1),查临界值:、,将计算所得t值的绝对值与其比较,作出统计推断【例】某种猪场分别测定长白后备种猪和蓝塘后备种猪90kg时的背膘厚度,测定结果如表5-3所示。

设两品种后备种猪90kg时的背膘厚度值服从正态分布,且方差相等,问该两品种后备种猪90kg时的背膘厚度有无显著差异表5-3长白与蓝塘后备种猪背膘厚度品种头数背膘厚度(cm )长白12、、、、、、、、、、、蓝塘11、、、、、、、、、、1、提出无效假设与备择假设:=,:≠2、计算值此例=12、=11,经计算得=、=、=,=、=、=、分别为两样本离均差平方和。

====**=(12-1)+(11-1)=211.查临界t值,作出统计推断当df=21时,查临界值得:=,|t|>,P<,否定:=,接受:≠,表明长白后备种猪与蓝塘后备种猪90kg背膘厚度差异极显著,这里表现为长白后备种猪的背膘厚度极显著地低于蓝塘后备种猪的背膘厚度。

数据分析技术:数据差异的显著性检验数据差异的显著性检验是的重要技术之⼀。

然⽽,如何正确选择检验⽅法是很多初学者困惑和容易出现错误的地⽅。

下⾯为⼤家总结⼀下数据差异显著性检验的⽅法及适⽤范围。

显著性检验⾸先需要理解什么是数据差异的显著性检验。

在数据分析中,如果仅仅基于个案(某个数据)的采样数据是没有很强说服⼒的。

例如:⼀种新药,不能因为⼀个⼈使⽤后,效果良好就⼤⾯积地推⼴,⽽应该基于⼤规模的样本判定这种新药是否有效,这就需要验证在⼤规模样本中实验组数据是否优于对照组数据,⼆者是否存在显著性的差别。

显著性检验的理论就是在这种具体需求下提出来的。

所谓数据差异的显著性检验,是⾯向两组或多组数据的⼀种⽅法,其⽬的是对两组数据之间是否存在显著的差异进⾏判断。

⼀般来说,两组观测数据不可能完全相同,肯定存在或多或少的差异,但研究者关⼼的是两组数据的差异是否显著。

如果差异显著,就可以说两组数据之间存在显著性差异;否则,它们之间的差异不显著,甚⾄可以说是⽆差别。

数据差异的显著性可以运⽤在各类科学研究中,例如,在教学研究中,研究者可以研究某种教学法是否有效。

在医学领域,可以研究某种新药是否对患者有效等等。

数据的分类数据类型的不同,将直接影响到差异显著性检验的使⽤⽅法。

数据主要可以分成三类:定距变量,定序变量和定类变量。

定类变量:根据定性的原则区分总体中个案类别的变量。

定类变量的值只能把研究对象分类,只能决定研究对象是同类或不同类,例如:性别分为男性和⼥性两类;出⽣地区分为农村、城市、城镇三类;民族背景分为汉、蒙、回、苗、壮、藏、维吾尔等;婚姻状况分为未婚、已婚、分居、离婚、丧偶等类。

定序变量:区别同⼀类的个案中等级次序的变量。

变量的值能把研究对象排列⾼低或⼤⼩,它是⽐定类变量层次更⾼的变量,也具有定类变量的特点,例如:⽂化程度可以分为⼤学、⾼中、初中、⼩学、⽂盲;⼯⼚规模可以分为⼤、中、⼩;年龄可以分为⽼、中、青。

这些变量的值,既可以区分异同,也可以区别⾼低或⼤⼩。

第三节-两个样本平均数差异显著性检验第三节-两个样本平均数差异显著性检验两个样本平均数差异显著性检验是用于比较两个独立样本的平均数是否存在显著差异的统计方法。

该方法可以帮助我们确定两个样本是否来自于同一个总体,或者两个样本之间是否存在显著差异。

显著性检验的步骤如下:1. 确定原假设和备择假设:- 原假设(H0):两个样本的平均数相等(μ1 = μ2)- 备择假设(H1):两个样本的平均数不相等(μ1 ≠ μ2)2. 选择适当的显著性水平(α):- 显著性水平是指我们在做统计推断时所能接受的错误发生的概率。

通常选择0.05作为显著性水平。

3. 计算样本均值和标准差:- 分别计算两个样本的均值(x1 和x2)和标准差(s1 和s2)。

4. 计算 t 统计量:- 使用以下公式计算 t 统计量:- t = (x1 - x2) / √((s1^2 / n1) + (s2^2 / n2))- 其中,x1 和x2 分别为两个样本的均值,s1 和 s2 分别为两个样本的标准差,n1 和 n2 分别为两个样本的样本大小。

5. 确定临界值:- 根据样本大小和显著性水平查找 t 分布表,确定临界值。

6. 判断检验结果:- 如果计算得到的 t 统计量大于临界值,则拒绝原假设,认为两个样本的平均数差异显著;- 如果计算得到的 t 统计量小于临界值,则接受原假设,认为两个样本的平均数差异不显著。

在进行两个样本平均数差异显著性检验时,需要确认数据满足以下假设:- 数据是从一个总体或两个独立总体中随机选取的;- 数据符合正态分布或样本大小足够大(通常要求每个样本的样本大小大于30);- 两个样本是独立的,即一个观测值对应一个样本。

如果数据不满足这些假设,则可能需要采用其他的非参数方法进行统计推断。

通过两个样本平均数差异显著性检验,可以帮助我们确定两个样本之间是否存在显著差异,从而进行有效的统计推断和决策。

几种常见的显著性检验方法显著性检验是统计学中常用的一种方法,用于判断样本数据是否由一个总体生成,或者判断两个或多个样本数据是否来自同一个总体。

它的主要目的是通过计算样本数据之间的差异,并基于概率理论判断这些差异是否由随机因素引起,从而得出结论。

下面将介绍几种常见的显著性检验方法:1.t检验:t检验是一种常用的参数检验方法,用于判断两个样本均值是否有显著差异。

当总体的方差未知时,可以使用独立样本t检验;当总体的方差已知时,可以使用配对样本t检验。

2.方差分析:方差分析是一种用于比较两个或多个样本均值是否有显著差异的方法。

它通过比较组间变异与组内变异来判断均值的差异是否有统计学意义。

常用的方差分析方法包括单因素方差分析和多因素方差分析。

3.卡方检验:卡方检验是一种用于比较观察值与期望值之间的差异是否有显著性的非参数检验方法。

它适用于分类数据的分析,常用于分析两个或多个分类变量之间的关联性。

4.相关分析:相关分析是一种用于衡量两个变量之间相关关系的方法,常用于测量变量之间的线性相关性。

通过计算相关系数来判断两个变量是否存在显著的相关关系。

5.回归分析:回归分析是一种用于研究自变量与因变量之间关系的方法。

通过拟合回归模型并进行参数估计,可以判断自变量对因变量的影响是否显著。

除了上述几种常见的显著性检验方法外,还有其他一些方法,如非参数检验方法(如Wilcoxon秩和检验和Mann-Whitney U检验)、生存分析中的log-rank检验等。

在实际应用中,应根据具体问题选择适当的检验方法,并进行合理的假设设置和数据分析,以得出准确的结论。

显著性差异分析显著性差异分析是一种常用的统计方法,用于确定两个或多个样本之间的差异是否具有统计学意义。

通过显著性差异分析,我们可以得出结论,确定变量之间是否存在显著差异。

本文将介绍显著性差异分析的基本概念、方法和应用。

一、基本概念显著性差异指的是两个或多个样本的均值、中位数、比例等之间的差异是否真实存在,而非由于随机因素引起的。

在统计学中,我们关注的是统计意义上的差异,即差异是否具有显著性。

显著性水平通常设定为0.05或0.01,表示差异发生的概率小于这个阈值时,我们认为差异具有显著性。

二、方法显著性差异分析常用的方法包括t检验、方差分析(ANOVA)、卡方检验等。

下面以t检验为例,介绍显著性差异分析的步骤。

1. 确定研究问题:首先需要明确研究问题,确定要比较的变量和样本。

2. 建立假设:根据研究问题,我们可以提出原假设(H0)和备择假设(H1)。

原假设通常是变量之间没有显著差异,备择假设则相反。

3. 收集数据:收集所需的样本数据,对样本进行测量。

4. 计算统计量:根据样本数据,计算t统计量的值。

5. 计算p值:根据t统计量的值和自由度,查找t分布表,得出p 值。

6. 判断显著性:根据设定的显著性水平,比较p值和显著性水平的大小,如果p值小于显著性水平,则拒绝原假设,认为差异具有统计学意义。

三、应用显著性差异分析广泛应用于各个领域的研究中,比如医学、经济、社会学等。

举例来说,一个医学研究想要比较两种药物对疾病治疗效果的差异,可以使用显著性差异分析来确定两种药物是否具有显著差异。

在经济学中,研究人员可能想要比较两个群体的平均收入是否有显著差异,也可以使用显著性差异分析来验证此假设。

结论:显著性差异分析是一种常见的统计方法,用于确定两个或多个样本之间的差异是否具有统计学意义。

通过建立假设、收集数据、计算统计量和判断显著性,我们可以得出结论并进行相应的推断。

在实际研究中,显著性差异分析帮助我们判断变量之间是否存在显著差异,从而为科学决策提供依据。