西美尔(齐美尔)社会学理论

- 格式:docx

- 大小:26.79 KB

- 文档页数:4

名词解释1.社会静力学:旨在揭示人类社会的基本秩序。

它从社会的横断面,静态的考察人类社会的结构和制度,寻找确立和维护人类社会的公存和秩序的原则2.社会动力学:纵观人类理性和人类社会发展的先后必要阶段,所叙述的是这一基本秩序在达到实证主义这一最终阶段之前所经过的曲折历程3.社会事实:一切行为方式,不论它是固定的还是不固定的,凡是能从外部给予个人以约束的,或者说是普遍存在于该社会各处并具有其固有存在的,不管其在个人身上的表现如何,都叫社会事实(P39)4.集体意识:社会成员平均共有的信仰和情感的总和(P46)5.社会互动形式:个人之间交往的方式,正是在这种交往方式中,交往构成为社会现实(P98)6.主观文化(个体文化):行为者产生、吸收和控制各种客观文化因素的能力与倾向,使已经内化了的各种文化因素在行为者那里的综合体现(P102)7.客观文化:指人们在历史进程中制造和生产的各种文化因素8.社会行动:韦伯认为是指具有主观意义的且涉及他人的行动,即是一种包含社会关系的行动(P120)9. 社会化:指在一种社会关系中,社会行动的侨界建立在以理性为动机的利益的平衡或者同样动机上的利益的结合之上(P120)第一编 古典社会学理论第一章 实证主义社会学的创始人第一节 孔德的实证主义社会学1.孔德,法国人,实证主义社会学创始人,“社会学之父”2.孔德看来,“实证”一词的社会学含义包括:真实、有用、肯定、精确、相对3.孔德看来,我们的每一种主要观念、主要概念以及每一个知识部门,都乡侯经历三种不同的理论阶段:神学阶段(虚幻阶段)、形而上学阶段(抽象阶段)、科学阶段(实证阶段)利己主义情感 敬慕人性结构 活动 利他主义 崇敬才智 仁爱4.社会学注:孔德认为人性结构的“情感”决定社会的起源与性质5.孔德的学说是“唯心主义”思想第二节 斯宾塞的社会进化论社会有机体论:蕴含明显的接收功能主义的系统论思想 社会进化论:建立在唯心主义哲学的基础上2.斯宾塞从结构-功能变化的角度揭示了社会的进化根据人类社会发展的根本规律,人类社会的变迁与进步历史第三节 社会学研究的方法1.涂认为,要实现社会学科学化的目标,应先确立:社会学独特的研究对象、相应的研究方法首先,社会事实对于个人来说是外在的,即它具有客观性其次,社会事实对于个人具有约束能力 最后,社会事实具有普遍性属于行为方式的生理学事实,如集体意识 属于集体存在方式的形而上学(解剖学)事实对某一社会事实的原因和功能的探求应从其他社会事实中去寻找 通过对社会内部环境的分析来解释社会事实的原因和功能 运用共变法验证因果关系的存在5.涂认为,社会学的目的是通过对社会现象的客观研究,得出科学的结论为社会改良提供理论依据6.涂尔干认为,在各种比较法中,只有共变法是最具证明力的7.涂尔干强调,比较方法是社会学研究中最合适、最重要的方法8.实证社会学在涂尔干这里开花结果,将社会学最为一门学科进入大学讲堂,他为实证主义社会学规定了明确的研究对象和研究方法4.寻找社会事实的原因、分析其功能的方法第三节 社会团结和社会分工论1.涂尔干一生的学术兴趣:社会与个人的关系方面、社会秩序和社会团结问题2.涂认为,要彻底说明人类社会中个人与社会的关系,更好的理解社会团结的本质特征,必须进行社会类型的划分3.涂根据社会各部门之间的结合方式和紧密程度,将社会类型划分为:机械团结的社会和邮寄团结的社会4.涂认为,法律是社会团结的“表征”,社会团结的转变反映在法律中的主要变化5.涂认为,道德意识和社会规范化是社会团结的基础基础:建立在个人相似性和社会同质性基础上精神基础:集体意识法律特征:压制性制裁基础:建立在社会分工和个人异质性基础上的一种社会联系方式 物质基础:社会分工法律特征:恢复性8. 涂认为,分工的发展推动了社会结构从机械团结向有机团结的转变9.涂认为,现代社会秩序之所以可能的原因是常态分工常态分工:社会团结的正面功能10.社会分工 失范分工:角色与规范不同步根本 原因 强制分工:一种不平等的分工 人口增加 不协调分工:原因是不适当的分工组织的出现, 导致社会成员行动不和谐、劳动积极性缺乏11.涂认为,社会分工要想产生有机团结光靠人们遵守社会规则、各行其则还不够,他们之间的责任还必须相互适应和平均分配12.涂认为,只有在机会均等的基础上消除不平等并达到公正合理的条件下,才能实现有机团结第三节自杀论1.实证研究的典范:《自杀论》2.涂认为,自杀倾向取决于社会因素原因:绝望的生无可恋分析方法:从社会结构和社会组织两方面着手“过多的限制”所造成(压力过大)4. 涂概括自杀的一般社会原因:自杀主要为社会整合、道德秩序等社会事实多决定,与社会的集体性倾向相呼应,而与自然环境和个人的心理生理联系较少。

概论一、社会学理论概述1、古典社会学时间:自社会学的创立到20世纪初期主要内容:各种经典取向的社会学理论和方法形成时期代表人物:孔德、斯宾塞、迪尔凯姆、齐美尔、韦伯、马克思2、现代西方社会学时间:20世纪初期到70年代末主要内容:帕森斯时代(综合)和反帕森斯理论的形成(重新分裂)理论流派:社会功能主义、社会冲突理论、社会交换理论、符号互动主义、现象学社会学、常人方法学3、当代西方社会学时间:20世纪中后期迄今研究内容:(1)新综合理论(2)围绕“现代性”和“后现代性”而形成的理论理论流派:(1)新功能主义、理性选择理论、哈贝马斯“沟通行动理论”、吉登斯的结构化理论、布迪厄的实践理论等(2)福柯、吉登斯、鲍曼、贝克等人关于现代性与后现代性的理论观点(三)当代社会学理论发展的背景1、理论意识将得到强化。

2、学科基础将更加宽厚,社会学理论与其他学科理论之间的僵硬界限将被打破。

3、社会学理论的批判性和人文性的价值向度将会得到进一步的强化。

4、思想主题:对现代性的反思与重构。

5、方法论取向:超越实证主义与反实证主义的二元对立。

第二章新功能主义社会学理论一、学术背景及其研究思路1、兴起︰新理论运动的出现(1)二战结束至60年代中期:帕森斯时代(2)60年代中后期起:反帕森斯时代微观社会学理论:抨击帕森斯理论侧重对社会结构分析的方面,强调对个体行动和行为的分析,要求恢复个体的创造性和自由。

宏观社会学理论(冲突理论):指责帕森斯过于重视秩序、和谐和稳定,忽视冲突、强制和变迁,要求社会学更加注意社会变迁中的暴力、革命、权力等物质结构。

帕森斯理论中强烈的综合意识又重新引起社会学界的兴趣,各种理论内部开始出现试图进行新的综合的种种尝试。

此即亚历山大所认为的“新的理论运动”。

2、新功能主义的特点(1)对帕森斯理论传统持批判继承态度既强调与帕森斯结构功能主义的承续关系,又强调从内部批判帕森斯理论的必要性。

(2)对70年代的各种反帕森斯理论流派持开放态度,力图在继承基础上整合上述理论打破了帕森斯曾为社会学划定的只研究社会系统问题的界限,力图在功能主义框架内解决文化与社会及人格系统的关系问题。

简论齐美尔的社会冲突思想及其现实意义

齐美尔是20世纪最重要的社会学家之一,提出了社会冲突理论,对于当今社会的发展和理解有着重要的现实意义。

齐美尔认为,社会是由不同群体间的利益冲突和社会分配问题而产生的矛盾和斗争的结果。

他认为社会的稳定是相对而言的,而不是绝对的,社会的发展需要通过不断的斗争来实现。

齐美尔的社会冲突理论强调了社会阶层之间的差异和社会上权利和利益的分配问题。

如果一个社会中存在着严重的社会冲突,则这个社会的稳定性就会受到威胁。

与此同时,齐美尔认为,社会的变革和进步也需要通过社会冲突来推动。

从历史和现实来看,齐美尔的社会冲突理论是非常现实的。

在人类历史上,不同的社会制度的演变过程中,社会冲突一直是不可避免的。

当今世界上的许多社会问题,也可以通过社会冲突理论来进行解释。

比如,贫富差距、社会不公等问题,都可以归结于社会阶层之间的不平等和社会分配不公等因素。

齐美尔的社会冲突理论对于当今社会问题的理解和解决具有非常重要的意义。

在当今社会中,许多国家都面临着着严重的社会分裂和不稳定因素,齐美尔的社会冲突理论提醒人们要关注和解决社会分配不公和权力差距等问题,以维持社会的稳定和谐。

此外,齐美尔的社会冲突理论也提供了一个分析社会问题的框架,可以帮助我们更好地理解当今社会面临的各种挑战,并寻求解决之道。

总之,齐美尔的社会冲突理论是非常有价值的,对于我们理解当今社会困境和寻求解决之道有着非常重要的意义。

我们需要认真思考齐美尔提出的社会冲突理论,并且不断整合和更新,以更好地适应当今快速变化的社会环境。

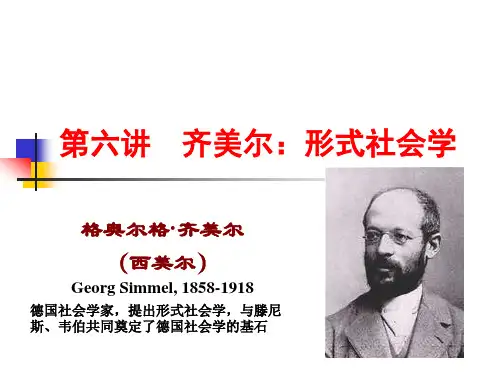

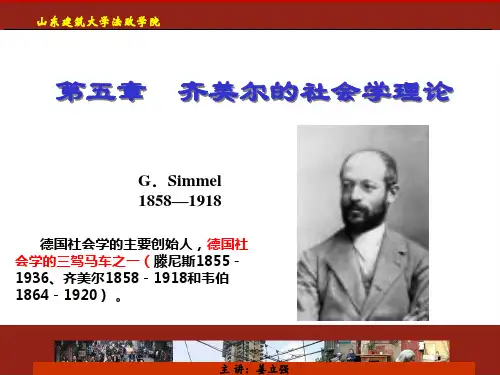

西方社会学思想家综述19世纪末20世纪初:1、齐美尔(Georg Simmel,1858-1918年)代表作:《社会分化》(1890年),《历史哲学问题》(1892年),《货币哲学》(1900年),《社会学:关于社会交往形式的研究》(1908年),《社会学基本问题:个人与社会》(1917年)思想背景:法国和英国实证主义思想和达尔文、斯宾塞的进化论观点,德国人类学的发展“平行”理论和利珀特的观点;康德与新康德哲学思想和方法以及尼采和柏格森的思想。

主要学术思想:社会不是脱离个体心灵的精神产物,也不是个人的总和,而是因互动而结合在一起的若干个人的总称,社会学是一门研究人类面临的问题和他们的行为规律的科学。

社会学分为一般社会学、形式社会学和哲学社会学三类,其中社会学的主要任务是识别人们社会交往的基本形式。

“理解”概念认为社会科学研究者难免带有主观的价值取向,其知识也具有主观的和相对的性质。

群体互动形式的研究证实了大群体和小群体的差异。

社会是一个包含合作与冲突、吸引和排斥的矛盾统一体,社会交往的复杂性必然导致合作与冲突的存在,社会冲突可以分为现实的和非现实的,它对于群体和社会的整合具有积极功能。

资本主义文化的根本矛盾是文化的客观性与人的个性自由发展之间的矛盾;在普遍的货币关系中个人丧失了自己的特殊性;客观物质文化越发展,人的个性与创造力越衰退,个人在资本主义文化体系中的特征是对社会的疏远和异化,这种矛盾无法解决,个人的发展只能是畸形的。

2、涂尔干(Emile Durkheim,1858-1917年)代表作:《社会分工论》(1893年),《社会学方法的规则》(1895年),《自杀论》(1897年),《宗教生活的基本形式》(1912年)思想背景:法国学术历史主要是启蒙主义传统尤其是卢梭和孟德斯鸠的思想;孔德和圣西门的社会观特别是孔德的《实证哲学教程》;博纳尔和迈斯特尔等的反启蒙运动思想;库朗热的历史研究方法及其著作《古代城市》;哲学家布特鲁的反还原主义学说和新康德主义哲学家勒努维耶的观点;塔尔德的《模仿的法则》中的理论;斯宾塞、齐美尔、藤尼斯和心理学家冯特的一些观点。

西美尔旳社会学理论1.社会唯名论、社会唯实论以及西美尔对社会旳理解?答:社会唯实论觉得只有社会构造才是真正客观旳存在。

社会唯名论觉得不存在社会这样一种实体。

客观存在旳是个体及其行为,社会只但是是个人及其行为旳一种集合。

西美尔觉得构成社会旳是个体与个体之间旳互动关系。

这种个人之间故意义互动关系所涉及旳社会形式,构成了社会学旳研究对象。

1.西美尔承认个体旳存在,也承认社会构造旳存在;2.社会并非是一种实体,而是一种过程,一种具故意识旳个体之间互动旳过程,正是人与人之间旳互动(交往),构成了社会;3.社会由透过互动而结合在一起旳个体所构成,社会旳存在就表目前这些互动旳关系上。

这种个人之间故意义旳互动关系所涉及旳社会形式构成社会学旳研究对象。

2.社会旳本质是什么?答:社会本质存在于人与人之间旳交往(互动)过程之中。

社会学研究旳并不是个人互动,而是互动旳抽象形式,社会学旳任务是对人与人之间旳互动形式进行分析,正是这种互动旳总和,构成了社会。

3.如何理解社会是一种过程?答:社会是一种具故意识旳个体之间旳互动过程。

这种人与人之间旳互动过程(交往)构成了社会。

1.具故意识旳个体之间旳互动。

2.互动中旳个体关系,高下贵贱旳地位、凝聚、模仿、劳动分工、互换、一般旳袭击或防卫、宗教社团、政党旳形成,诸多其他等等。

互动是在这些框架中旳发展或用它来表征。

3.社会是这些居于一定关系旳互动过程旳总称。

4.社会交往形式是什么?社会交往形式:个人之间交往旳方式。

并通过这种方式是交往构成社会现实。

西美尔讨论旳多种社会交往形式,可以分为四种类型:1.基本旳社会互动形式:合伙,竞争,联合,秘密等。

2.体制化构造旳形式:国家、教会、家庭、军事组织等。

3.自主旳游戏形式:社交、体育活动、游戏等。

4.社会自身旳一般形式:艺术、政治、科学、宗教等。

5.社会交往旳类型分别是什么?答:西美尔讲社会交往划分为不同旳类型。

如吝啬者、挥霍者、穷人、贵族、冒险家、娼妓、陌生人等等。

西美尔得社会学理论1.社会唯名论、社会唯实论以及西美尔对社会得理解?答:社会唯实论认为只有社会结构才就是真正客观得存在。

社会唯名论认为不存在社会这么一个实体.客观存在得就是个体及其行为,社会只不过就是个人及其行为得一种集合。

西美尔认为构成社会得就是个体与个体之间得互动关系.这种个人之间有意义互动关系所包含得社会形式,构成了社会学得研究对象。

1.西美尔承认个体得存在,也承认社会结构得存在;2.社会并非就是一个实体,而就是一个过程,一种具有意识得个体之间互动得过程,正就是人与人之间得互动(交往),构成了社会;3.社会由透过互动而结合在一起得个体所组成,社会得存在就表现在这些互动得关系上。

这种个人之间有意义得互动关系所包含得社会形式构成社会学得研究对象.2、社会得本质就是什么?答:社会本质存在于人与人之间得交往(互动)过程之中。

社会学研究得并不就是个人互动,而就是互动得抽象形式,社会学得任务就是对人与人之间得互动形式进行分析,正就是这种互动得总与,构成了社会。

3、如何理解社会就是一种过程?答:社会就是一种具有意识得个体之间得互动过程。

这种人与人之间得互动过程(交往)构成了社会。

1.具有意识得个体之间得互动。

2.互动中得个体关系,高低贵贱得地位、凝聚、模仿、劳动分工、交换、普通得攻击或防卫、宗教社团、政党得形成,诸多其她等等.互动就是在这些框架中得发展或用它来表征。

3.社会就是这些居于一定关系得互动过程得总称。

4、社会交往形式就是什么?社会交往形式:个人之间交往得方式。

并通过这种方式就是交往构成社会现实. 西美尔讨论得各种社会交往形式,可以分为四种类型:1.基本得社会互动形式:合作,竞争,联合,秘密等.2.体制化结构得形式:国家、教会、家庭、军事组织等。

3.自主得游戏形式:社交、体育活动、游戏等。

4.社会本身得一般形式:艺术、政治、科学、宗教等.5、社会交往得类型分别就是什么?答:西美尔讲社会交往划分为不同得类型。

西方社会学理论研究述评——齐美尔的社会学理论201214510123 潘博齐美尔是19世纪末、20世纪初反实证主义社会学思潮的主要代表之一。

他反对社会是脱离个体心灵的精神产物的看法,认为社会不是个人的总和,而是由互动结合在一起的若干个人的总称。

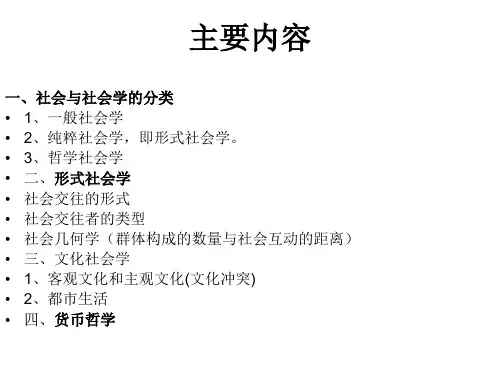

他把社会学划分为一般社会学、形式社会学和哲学社会学三类。

他的社会学思想受到新康德主义和生命哲学的影响。

他也是这两个派别在社会学领域内的主要代言人。

他反对社会是脱离个体心灵的精神产物的看法,认为这是一种神秘主义和概念主义的观点;但社会并不是个人的总和,而是由互动结合在一起的若干个人的名称。

他把社会学划分为一般社会学、形式社会学和哲学社会学三类。

认为一般社会学是社会学方法在各种社会科学中的运用,它所研究的是以社会的形式构成的整个历史生活。

形式社会学是社会学的重点,它研究社会现象的纯粹形式。

齐美尔认为,社会是人们互动中的协调、冲突、吸引、排斥、爱和恨等关系的统一体。

社会现象包括形式与内容两个方面,社会学的任务是从社会现象中把社会交往的因素分离开来,加以整理,使之系统化,并进行心理学的论证和描述,即形式的研究;从社会现象中分离出社会交往的形式,就像从语言中分离出语法的纯粹形式、几何学从客观事物中分离出形式关系一样;哲学社会学是研究如何认识社会及怎样建立社会学的概念体系等认识论和形而上学(本体论)的问题。

他使用了“理解”的概念,认为在研究社会现象时总带有研究者本人或他所属社会群体的兴趣,因而对社会现象的认识就具有主观的价值取向,其知识也具有主的和相对的性质。

齐美尔用形式社会学考察社会群体与社会结构问题时,创立了小群体的形式研究。

他认为二人群体没有超个人的结构,而三人群体会发生较复杂的情况:三者中的任何一人可以充作中间人并利用他人的不和从中渔利;中间人还可以对其余二人采取分而治之的策略。

他对三人群体的研究促进了社会学对群体和社会结构的网络分析。

齐美尔从社会交往的复杂性出发,反对社会只有协调没有冲突的观点。

西方社会学理论导言一、学习《西方社会学理论》的目的通过学习社会学发展史上各个思想名家的研究方法和社会理论,在自觉模仿和实践的基础上,形成自己看待社会现象和社会问题的思维方式和理论视角。

二、社会学发展史(一)古典社会学理论(classical sociological theory ):大约从19 世纪30 年代到20 世纪20年代,是社会学的诞生和形成时期,主要特征是:1.社会学发展的重心在西欧,但20 世纪初已经开始转向美国:孔德(Comte,法国人);斯宾塞(Spencer,英国人);滕尼斯(Tonneis ,德国人);涂尔干(Durkheim,法国人);韦伯(Webber,德国人);马克思(Marx,德国人)、帕累托(Pareto ,意大利人);齐美尔(Simmel,德国人);曼海姆(Mannheim,匈牙利人)。

社会学发展重心由西欧转向美国时期的代表人物有:凡勃伦(Veblen ),库利(Cooley ),帕克(Park),米德(Mead),托马斯(Thomas). 2.使社会学从其他学科中独立出来,尤其是从哲学中独立出来,确立了独特的学科地位,主要表现为有了自己的独特的研究对象和研究方法。

社会学产生的标志也有两种意见。

一种以社会研究方法的转向为标志,比如Garner 就认为社会学起源于马基雅维利(Machiavelli )的《君主论》(thePrince ),until the renaissance, most books upheld general notions of normative behavior, were non-empirical, and did not observe, describe and analyze the actual human behavior. Machiavelli included into his book all the violent, fierce, savage, coercive, and even compassionate acts that the ruler implement in order to stay in power. The prince is based on reality-the observations of real people, not just moral ideals. 另外一种意见便是以“社会学”一词的提出为标志,那就是法国社会学家August Comte1838年,在他出版的阐述社会哲学原理的《实证哲学教程》的第四卷中,第一次提出了“社会学”这个新名词。

西美尔的社会学理论

1.社会唯名论、社会唯实论以及西美尔对社会的理解?

答:社会唯实论认为只有社会结构才是真正客观的存在。

社会唯名论认为不存在社会这么一个实体。

客观存在的是个体及其行为,社会只不过是个人及其行为的一种集合。

西美尔认为构成社会的是个体与个体之间的互动关系。

这种个人之间有意义互动关系所包含的社会形式,构成了社会学的研究对象。

1.西美尔承认个体的存在,也承认社会结构的存在;

2.社会并非是一个实体,而是一个过程,一种具有意识的个体之间互动的过程,正是人与人之间的互动(交往),构成了社会;

3.社会由透过互动而结合在一起的个体所组成,社会的存在就表现在这些互动的关系上。

这种个人之间有意义的互动关系所包含的社会形式构成社会学的研究对象。

2.社会的本质是什么?

答:社会本质存在于人与人之间的交往(互动)过程之中。

社会学研究的并不是个人互动,而是互动的抽象形式,社会学的任务是对人与人之间的互动形式进行分析,正是这种互动的总和,构成了社会。

3.如何理解社会是一种过程?

答:社会是一种具有意识的个体之间的互动过程。

这种人与人之间的互动过程(交往)构成了社会。

1.具有意识的个体之间的互动。

2.互动中的个体关系,高低贵贱的地位、凝聚、模仿、劳动分工、交换、普通的攻击或防卫、宗教社团、政党的形成,诸多其他等等。

互动是在这些框架中的发展或用它来表征。

3.社会是这些居于一定关系的互动过程的总称。

4.社会交往形式是什么?

社会交往形式:个人之间交往的方式。

并通过这种方式是交往构成社会现实。

西美尔讨论的各种社会交往形式,可以分为四种类型:

1.基本的社会互动形式:合作,竞争,联合,秘密等。

2.体制化结构的形式:国家、教会、家庭、军事组织等。

3.自主的游戏形式:社交、体育活动、游戏等。

4.社会本身的一般形式:艺术、政治、科学、宗教等。

5.社会交往的类型分别是什么?

答:西美尔讲社会交往划分为不同的类型。

如吝啬者、挥霍者、穷人、贵族、冒险家、娼妓、陌生人等等。

穷人:被别人援助或有权得到别人援助的人。

穷人的相对定义:一类人在与其同类的比较中感到自己是穷人。

(主观贫困),这类穷人并非必然是社会的最下阶层。

陌生人:是指今天来并且要停留到明天的漫游者。

陌生人与群体的关系中距离的重要性,距离太远,他讲失去与群体的联系,因而对于群体毫无关系,也就不是陌生人:距离太近,也就成为了自己人,而不再是陌生人。

陌生人与群体之间的距离,决定了他与群体之间的互动形式的特殊性。

我们在某些方面或多或少地是他人的陌生人,陌生人之间的互动形式非常普遍。

6.什么是社会几何学及其理解?

答:西美尔极为重视数学的作用,他尝试将数学的一些最基本概念,如数量、距离、位置、权重、对称性等引申和扩展到社会学领域,建立起了所谓的“社会几何学”。

一、群体构成的数量。

研究群体规模大小对于群体中互动性质的影响,并以此为基础研究群体的大小对于个人和群体性质的影响:(1)群体或者社会规模的扩大,有助于扩展个人的自由。

(两人群体vs三人群体)(2)大群体也会产生一些小群体中没有或不严重的问题,这些问题最终可能危及人的个性。

(跟风)

二、社会互动的距离。

互动的形式、事物的价值等至关重要的问题,都与人与人之间、人与事物之间的相对距离紧密相关,甚至可以说,是由相对距离所决定的。

事物的价值是由其与行为者之间的距离确定的。

一个事物距离人太近或太远都毫无价值,只有通过努力得到的东西才是真正有价值的东西。

7.论述主体文化与客体文化的区别与联系?

答:“主体文化”又称“个体文化”,是指行为者生产、吸收和控制各种文化因素的能力和倾向,是已经内化了的各种文化因素在行为者那里的综合体现。

“客观文化”是指人们在历史进程中制造和生产的各种文化因素。

联系:(1)客观文化对于个体的影响,只有在其以观念的形式进入个体,被个体吸收内化,即成为主观文化的一部分之后才能实现。

(2)在理想情形中,个体文化影响和塑造着客观文化,并同时接受着客观文化的影响。

区别:(1)在主体文化和客体文化之间,存在着深深的疏远与对立,创造性精神的亢奋和毫不疲倦的生命力与其僵化、死板的产物以及该产物

的不可思议的反作用之间,存在着严重的对立。

(2)虽然人们保持着创造和更新客观文化的能力,但从历史发展的过程中看,客体文化对主体文化的压倒性优势却越来越明显,越来

越对主体文化产生压制作用。

客观文化发展迅速,主观文化发展速

度较慢.

8.如何理解社会分化?

答:社会分化是指社会结构系统不断分解成新的社会要素、各种社会关系分割重组最终形成新的结构的过程。

不仅是领域的分化和区域的分化,而且包括阶层分化、组织分化、利益分化和观念分化。

社会分化引起互动形式的两个根本性变化:

(1)群体组成原则发生了变化,从“有机的标准”转向“理性的标志”。

(先天的vs可选择的)

(2)社会分化会导致社会群体数量的增加。

(初级群体vs职业群体)

负面效应:角色之间的冲突;

积极意义:促进了人们的创造性能力的发展。

9.什么是经济交换?

答:经济交换是指人们相互时间进行的劳动产品或者服务的交换的过程。

西美尔详尽的研究了交换关系,特别是以货币为媒介的交换关系所产生的社会后果。

正是以货币为媒介的交换关系导致了现代社会中个人与劳动产品之间的日渐分离,导致了社会关系的客体化。

10.货币对社会的影响?

答:1.在经济生活中,货币就具有这样的重要性。

一方面货币造成了人与物之间的距离,另外一方面,货币又能够帮助人们客服自己与物之间的距离。

2.货币为商品交换提供了一种普遍的价值标准。

打破了时间和空间上的有限性。

3.货币视为人类互动的一种形式。

从另外一个角度看:

1.货币的使用使得人们能够更加抽象地对目的作思考。

促进了人们思维方式的发展。

货币的使用改变了知识及知识分子在社会中的地位。

也改变了社会的价值观念与行为规范,促进了文化向着知识层面进行根本性调整。

2.货币的使用推动了社会向理性化的方向发展,促进社会对量的计算要求超过了质的因素。

3.货币的使用,不仅促进了货物的交流,同时也加速了人与人之间的互动频率。

改进了人与人之间的关系,促进了社会的团结。

11.货币对政府,个人的影响分别是什么?

答:对政府:改变了政府行为的景观。

一方面,正是有了货币,政府才能对遥远的地方征税,才能向其官员及其雇员支付薪俸。

另外一方面,政府也必须尽力保持社会的稳定,只有在此基础上,它发型的货币才能为公民所接受。

对个人:1.货币使个人有了更多的选择自由,有了更多表现自己的方式,

社会也就因而向多样化的方向发展。

2.货币使得人们能够具有多种不同的人际关系。

3.货币也导致了个人更加封闭,更加孤独,这也成为了现代社会无法回避的一个通病。

最后,货币的强力冲击之下,许多人的人生观也发生了剧烈的变化。