油脂加工工艺学

- 格式:doc

- 大小:60.00 KB

- 文档页数:15

油脂制取与加工工艺学本章重点1.油料的主要结构;2.油料的主要成份;3.主要的油料特征。

一、油料定义:含油率高于10%的植物种子称为油料。

二、油料分类:(一)按来源分类1.动物油料(Animal oilseeds)A、陆地动物;猪、牛、羊等;B、海洋动物;鲸、鲨等。

2.植物油料(Vegetable oilseeds )A、草本油料(一年生长的植物种子)eg:大豆(soybean)B、木本油料、多年生长的乔或灌树(Ligneous fibreoilseeds)C、谷物油料(Grain oilseeds)a、种皮类油料(玉米皮油、乌柏籽皮油、米糠油)b.种胚类油料(玉米胚芽油、小麦胚芽油等)D、野生油料(Wild oilseeds):沙棘果、黑加仓籽、月觅草籽、野山茶、香果、松香桃、山核桃等。

我国有八百余种。

(二)按含油量高低分类1.低含油料:(10s30%)大豆(Soyhean)米糠(Ricebran)棉籽(cottonseed)2.中含油料:(30s45%)菜籽(Rapesead)3.高含油料:(40%以上)芝麻(Sesame)花生(peanut)葵花籽(Sunflowerseed)一、油料种子的形态和基本结构(一)种皮种皮在种子最外层。

种皮含有大量的纤维物质且较坚硬,可以抵抗外界的共188页不良影响,对内部的胚和胚乳起到保护作用。

1.种孔:发芽孔,当种子发芽时,水分进入孔。

2.种脐:种子附着在胎座上的部分叫脐或种脐。

3.脐带:脐带是从胚柄通到合点的维管束遗迹。

4.内脐:内脐即脐带的终点部位,也称合点。

大豆种子形态(二)胚胚是种子最生命的部分。

1.胚芽:又称幼芽或上胚轴。

2.胚轴:又称胚茎,是连接子叶与胚根的过渡部分。

3.胚根:又称幼根,位于胚轴下面,为植物未发育的初生根。

4.子叶:即胚的幼叶,具一片或两片。

(三)胚乳胚乳是种子发育中的特殊营养组织,含有脂肪、糖类、蛋白质等营养物质。

大部分油料作物的种子属于无胚乳双子叶种子,例如大豆、花生、油菜籽、棉籽及葵花籽等。

一.分水箱的分水原理:(1)溶剂和水互不溶解(2)溶剂与水的相对密度不同二.成品粕的评价指标(低温粕评价指标):1.粕残溶要求合格:粕残溶700ppm,引爆试验合格;2.蒸脱中尽可能使粕熟化:脱毒、钝化或破坏抗营养物,降低毒性。

3.成品粕物理性质好:成品粕的粒度、流动性、含蛋白的等级性好4.用作食品蛋白质尽量少变性:要求蛋白的水溶解性高(NSI值要小)。

三.尿酶含量有什么意义?答:太低,过度变性,四.溶剂损耗的分类:(定义以及一般的量)溶剂损耗的来源:1.不可避免损耗:(1)尾气:10g/m3折合20g/T (2)毛油:50ppm折合50g/T(3)粕:700ppm折合700g/T(4)废水:0.0007~0.0015% 折合0.15g/T合计:0.785Kg/T,实际生产中应为1Kg/T 2.可避免损耗:(1)跑、冒、滴、漏;(2)检修损失;(3)贮藏损失:自然挥发的量。

五:脱胶原理,加磷酸作用,脱蜡原理。

脱胶:(一)水化脱胶的基本原理:1.水化开始前:水分少,磷脂呈内盐结构,完全溶解在油中,不到临界温度,不会凝聚析出;2.在油中加热水后:磷脂分子结构转变为水化式,具有很强的吸水能力(1)单分子层:含水量少时,磷脂分子的极性基团朝向水相定向排列; (2)多分子层:随着水量增加,磷脂分子定向排列成烃链尾尾相接的双分子层,一个磷脂双分子层与另一个磷脂双分子层之间被一定数量的水分子隔开,成为片(层)状结晶体;(3)分子囊泡层:当水量增至很大时,磷脂分子就形成单分子层囊泡。

(4)多层脂质体:最终膨胀成多层的类似洋葱状的封闭球形结构¡ª¡ª¡°多层脂质体¡±它的每个片层都是磷脂双分子层结构,片层之间和中心水。

(5)絮凝胶团:磷脂在形成多层脂质体过程中还吸附油中其他胶质,颗粒增大,再由小胶粒相互吸引絮凝成大的胶团。

形成的胶粒越稳定含油量越低,越易与油脂分离。

第一章毛油的组成、性质及预处理毛油是一种以中性油脂为主要成分,且混有非甘油三酸酯组分阶段的混合物。

第二章水化脱胶一、水化脱胶的概念、作用水化脱胶是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性,将一定量的热水或稀碱、食盐水溶液、磷酸等电解质水溶液,在搅拌下加入到一定温度的毛油中,使其中的胶溶性杂质凝聚沉降分离的一种脱胶方式。

在水化脱胶过程中,被分离出不溶的物质以磷脂为主,还有与磷脂结合在一起的蛋白质、糖基甘油二酯、粘液质和微金属离工空等。

二、水化脱胶的原理及影响因素(一)水化脱胶的原理在水化过程中能被凝聚沉降的物质以磷脂为主,磷脂中又以卵磷脂为代表。

这种磷脂属于“双亲媒性分子”,即在其分子结构中,既有疏水的非极性基团,又有亲水的极性基团。

当毛油中含水量很少时,磷脂呈内盐式结构,此时极性很弱,溶于油中,不到临界温度,不会凝聚沉降析出。

水化时,在毛油当中加入热水之后,磷脂的亲水基团则投入水相之中,水分子与成盐的原子团结合,致使分子结构由内盐式转化为水化式。

在水化式结构中,磷脂分子中的亲水基团(游离态羟基),具有更强的吸水能力,随吸水量的增加,磷脂由最初极性基团倾入水中呈含水胶束,然后转变成有规则的定向排列。

分子中疏水基团在油相尾尾相接,亲水基团伸向水相形成脂质双分子层(又称液晶形式)。

在脂质分子层中,水分子进入磷脂双分子层间,并未破坏磷脂的分子结构,却引起磷脂的体积膨胀,发生水合作用。

有时脂质体双分子层还能自发膨胀成多层的类似洋葱状的封闭球型结构 --------- “多层脂质体”。

多层脂质体的每个片层都是脂质双分子层结构,片层之间和中心部分充满水相和油相(O/W),若经高频声波处理,可变成磷脂双分子层围成的球状的单层脂质体。

水化后的磷脂和其它胶体物质,极性基团周围吸引了许多水分子之后,在油脂之中的溶液解度减小。

吸水量逐渐增大,膨胀之后,双分子层或多分子层的片状和球状胶体彼此影响,有的甚至开成胶束。

小颗粒的胶体在极性力的作用下,相碰后形成絮凝状胶团。

油脂制取与加工工艺学第二版简介油脂制取与加工工艺学是食品科学中的一个重要分支,研究如何从植物或动物源头中提取油脂,并对油脂进行加工和处理,以满足人类食品和工业的需求。

本文是《油脂制取与加工工艺学》第二版的文档摘要,将介绍该书的主要内容和特点。

内容概述《油脂制取与加工工艺学》第二版是一本全面介绍油脂制取和加工工艺的教材。

本书内容涵盖了油脂的来源、提取方法、加工工艺、质量控制以及相关的技术和设备。

它旨在向读者介绍油脂工业领域的基本知识和最新发展,并提供实用的指导和技术支持。

本书的内容结构明确,逻辑清晰。

第一部分介绍了油脂概述,包括油脂的定义、分类、成分和来源。

第二部分重点介绍了油脂的提取方法,包括物理提取、化学提取和生物提取等。

第三部分涵盖了油脂的加工工艺,包括油脂的精炼、脱臭、水解、透析、脱色等处理过程。

第四部分介绍了油脂加工中的质量控制和分析方法。

最后一部分讨论了油脂制取与加工工艺的最新发展和前景。

本书的特点之一是提供了大量的实例和案例,帮助读者理解和应用所学知识。

此外,本书还提供了丰富的插图、表格和图表,以直观的方式展示油脂制取和加工工艺中的关键步骤和技术参数。

每一章的结尾都附有习题和思考问题,以帮助读者巩固所学内容并拓展思路。

适用对象《油脂制取与加工工艺学》第二版适用于食品科学、食品工程、生物工程、化工等相关专业的本科生和研究生。

此外,该书也适合从事食品加工和油脂工业的从业人员作为参考书使用,帮助他们深入了解和掌握油脂制取和加工工艺的原理和技术。

结语《油脂制取与加工工艺学》第二版是一本权威、实用的教材,对于理解和掌握油脂制取和加工工艺具有重要的意义。

它涵盖了油脂工业的各个方面,从油脂的来源到加工过程中的质量控制和分析方法,以及最新的发展动态。

本书内容丰富,结构清晰,是学习和研究油脂制取和加工工艺的重要参考资料。

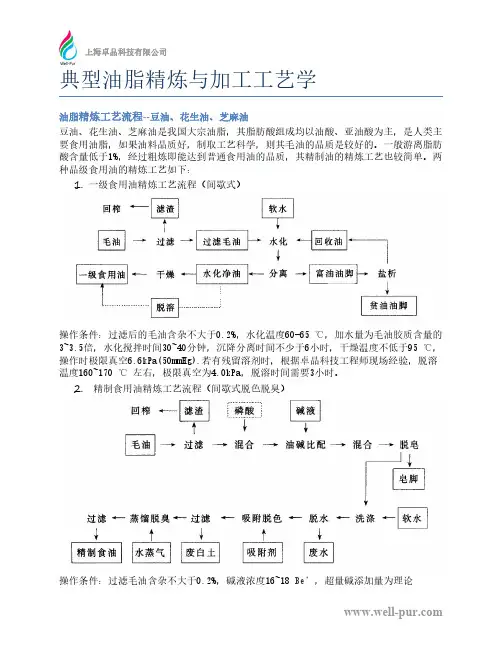

典型油脂精炼与加工工艺学油脂精炼工艺流程--豆油、花生油、芝麻油豆油、花生油、芝麻油是我国大宗油脂,其脂肪酸组成均以油酸、亚油酸为主,是人类主要食用油脂,如果油料品质好,制取工艺科学,则其毛油的品质是较好的。

一般游离脂肪酸含量低于1%,经过粗炼即能达到普通食用油的品质,其精制油的精炼工艺也较简单。

两种品级食用油的精炼工艺如下:1.一级食用油精炼工艺流程(间歇式)操作条件:过滤后的毛油含杂不大于0.2%,水化温度60-65℃,加水量为毛油胶质含量的3~3.5倍,水化搅拌时间30~40分钟,沉降分离时间不少于6小时,干燥温度不低于95℃,操作时极限真空6.6kPa(50mmHg).若有残留溶剂时,根据卓品科技工程师现场经验,脱溶温度160~170℃左右,极限真空为4.0kPa,脱溶时间需要3小时。

2.精制食用油精炼工艺流程(间歇式脱色脱臭)操作条件:过滤毛油含杂不大于0.2%,碱液浓度16~18Be’,超量碱添加量为理论碱量的10%~25%,有时还先添加油量0.05%~0.20%的磷酸(浓度为85%),脱皂温度70~82℃,洗涤温度95℃左右,软水添加量为油量的10~20%,吸附脱色温度95~98℃,极限真空为4.0~4.7kPa。

脱色温度下的操作时间为20分钟左右,活性白土添加量为油量的2.5~5%,分离白土时的过滤温度不大于70℃。

脱臭温度180℃左右,极限真空为0.67kPa(5mmHg),气提蒸汽通量30~50千克/吨油·小时,脱臭时间’6~7小时,柠檬酸添加量为油量的0.02%(配制成乙醇溶液)在90℃油温时加入,根据卓品科技工程师现场经验,安全过滤温度不高于70℃。

油脂精炼工艺流程--菜籽油菜籽油是世界性的大宗油脂之一,是含芥酸的半干性油类,除低芥酸菜籽油外,其余品种菜籽制得的菜籽油均含有较高的芥酸,含量约占脂肪酸组成的26.3%~57%,高芥酸菜油营养结构不及低芥酸菜油,但特别适合于制造船舶润滑油和轮胎等工业用油。

油脂的制备工艺油脂的制备工艺油脂是由各种植物或动物的脂肪、油质等经过加工而成的一类物质,广泛应用于日常生活和工业生产中。

其原料来源丰富多样,制备工艺也较为复杂,本文将对油脂的制备工艺进行探讨。

一、植物油的制备1、榨油法榨油法是最常见的植物油制备工艺。

其主要步骤为:将榨料(如大豆、花生、油菜籽等)经过清洗、烘干后压榨。

目前,常用的榨油机有液压榨油机、螺旋榨油机等。

2、萃取法萃取法是通过溶剂提取植物中的油脂。

其制备流程为:先将榨料进行粉碎、蒸煮处理,然后用溶剂(如正己烷、石油醚等)进行提取。

提取后,用蒸馏法将溶剂和油分离,得到纯净的植物油。

3、水解法水解法是将植物脂肪分子的化学结构打断,使其变为游离脂肪酸,最终得到植物性油脂的一种工艺。

其制备流程为:将植物油脂与水、乳化剂一起搅拌,并在适当的温度下加入酸或碱进行水解。

水解反应后,用离心法或抽滤法将游离脂肪酸与水相分离。

此法制备的油脂可以用于烹饪、制造肥皂等领域。

二、动物油的制备动物油的制备与植物油有不同的工艺。

主要制备方法有以下几种:1、提取法提取法是将动物脂肪中的油脂分离出来的方法。

其制备流程为:将动物脂肪进行熔炼、筛选,去除杂质后进行粉碎。

然后采用脱脂剂(如石油醚)提取动物油,并用蒸馏法分离脱脂剂和油脂。

最终得到纯净的动物油。

2、蒸馏法蒸馏法是将动物脂肪进行分馏、分离油脂的方法,其制备流程为:先将脂肪进行熔炼、筛选、去除杂质,然后经过蒸馏设备进行分离。

该方法制备的油脂纯度高、质量较优,多用于食品、药品、化妆品等领域中。

3、水解法水解法也可以用于动物油的制备,其工艺与植物油水解法类似。

先将动物脂肪与水进行乳化,然后加入适量的酸或碱进行水解反应。

水解后,用离心或抽滤法将游离脂肪酸与水相分离,得到的油脂可以应用于多个领域。

总结:油脂的制备工艺丰富多样,具有不同的优点和适用场合。

选择适合的制备工艺可以提高油脂的质量和产量,同时有助于保护环境、提高生产效率。

油脂制取与加工工艺学第二版课程设计一、课程介绍本课程设计主要介绍油脂制取与加工工艺学的基本概念、理论以及行业应用,旨在培养学生对油脂制取与加工工艺学的专业知识、实验技能和综合素质的掌握和应用能力。

二、课程目标1.掌握油脂的化学成分和基本特性。

2.了解油脂的制取原理和加工工艺。

3.学习油脂生产和加工中的相关工艺流程和设备。

4.掌握油脂加工中的重要参数和监测技术。

5.发展学生综合素质,提高实验技能和科研能力。

三、课程内容1. 油脂化学和物理基础•油脂成分和结构•油脂的物理性质•油脂的化学性质•油脂的运动学2. 油脂制取原理和加工工艺•油脂的萃取和分离工艺•油脂的精炼和改性工艺•油脂的脱臭和去酸工艺•油脂的分馏和合成工艺3. 油脂生产和加工工艺流程和设备•油脂的生产流程和设备•油脂的初加工和精加工设备•油脂的脱臭和去酸设备•油脂的分馏设备和合成设备4. 油脂加工中的重要参数和监测技术•油脂品质的评价参数•油脂生产和加工中的监测技术•油脂的质量控制方法四、课程实验1.油脂的提取实验2.油脂的精炼实验3.油脂脱臭实验4.油脂的合成实验五、课程评估本课程的评估主要包括以下方面:1.平时作业(占总成绩的20%)2.实验报告(占总成绩的30%)3.期末考试(占总成绩的50%)六、参考教材1.油脂制取与加工工艺学(第二版),邓国磊,高等教育出版社,2018年。

2.油脂技术与工艺,周顺波,科学出版社,2017年。

3.食用油脂加工技术,姜静,中国轻工业出版社,2019年。

油脂的加工工艺有哪些类型油脂是一种常见的食品成分,广泛用于烹饪、制作食品和调味料。

为了获得优质的油脂产品,需要进行一系列的加工工艺。

下面将介绍一些常见的油脂加工工艺。

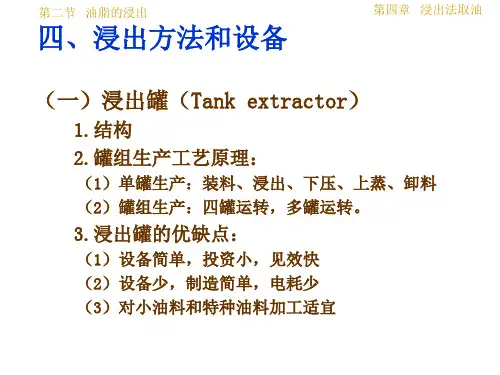

1. 浸出工艺浸出工艺是最常用的油脂加工工艺之一。

它利用溶剂(如正己烷、乙醇)将油脂从植物种子或动物脂肪中提取出来。

首先,将油料破碎并预热,然后将其放入浸出器中,用溶剂进行浸取。

浸取后的混合物经过蒸发、冷凝和脱溶剂等处理,最终得到纯净的油脂产品。

2. 榨油工艺榨油工艺是将油脂从植物种子中直接榨出的方法。

它通常分为冷榨和热榨两种方式。

冷榨将未加热的油料直接压榨,得到的油脂保留了植物的天然香气和营养成分。

热榨则将油料加热,使其容易释放油脂,但可能会损失一些营养成分。

3. 脱臭工艺脱臭是油脂加工的重要环节之一。

油脂中的一些成分,如脂肪酸、酚类和醇类等,可能会产生不良的气味和味道。

为了改善油脂的风味,常使用脱臭工艺。

脱臭工艺通常包括蒸汽脱臭、真空蒸馏和短程分子蒸馏等方法,通过蒸发和冷凝使油脂中的挥发性成分得到分离和去除。

4. 精炼工艺精炼是对油脂进行纯化和去杂的过程。

精炼工艺包括去水、去酸、去杂质等步骤。

常见的精炼方法有碱炼法、物理炼法和化学炼法等。

碱炼法通过与碱反应,将多种杂质和酸性物质中和,从而净化油脂。

物理炼法主要利用油脂的不同熔点来进行分离,如冷过滤、晶体分离等。

化学炼法则常用一些化学剂对油脂进行处理,如脱色剂、脱酸剂和脱臭剂等。

5. 加氢工艺加氢工艺是将油脂置于催化剂的存在下,在一定温度和压力下进行氢气反应,以改变油脂中的不饱和脂肪酸结构。

这种工艺可以使油脂的氧化稳定性增加,延长油脂的贮存寿命。

同时,加氢还能使油脂中的酸度降低,改善其品质。

6. 分馏工艺分馏工艺是将油脂中的不同组分按照其沸点的差异进行分离。

油脂是由多种脂肪酸和甘油酯等组成的混合物,其沸点不同。

通过对油脂进行升温,不同的组分会在不同的温度下汽化,并通过冷凝得到纯净的组分。

•难。

目前常规法20-30℃,溶剂法20℃左右。

溶剂法溶剂脱蜡是在蜡晶析出的油中添加选择性溶剂,然后进行蜡-油分离和溶剂蒸发的方法。

优点:降低体系粘度,有利蜡油分离;有助蜡晶粗大而结实;缺点:需引入溶剂及溶剂脱除设备,增加成本。

常用溶剂:己烷、乙醇、异丙醇、丁酮和乙酸乙酯等。

表面活性剂脱蜡的机理:油脂脱蜡过程中加入表面活性剂有助于蜡的结晶。

表面活性剂分子的非极性基团与蜡的烃基有较强的亲和力而形成共聚体,同时表面活性剂还具有较强的极性基团,因而形成的共聚体的极性大于单体蜡,使得油-蜡界面的界面张力大大增加,与油脂易于分离。

形成的共聚体晶体大,生长速率快。

第8章油脂分提1 油脂晶体中主要存在哪三种晶型?它们的熔点、密度及稳定性的顺序?三种晶型转变的示意图?同一种物质在不同的结晶条件下具有不同的晶体形态,称为同质多晶现象。

不同形态的晶体称为同质多晶体。

油脂晶体中主要存在a,β′和β三种晶型。

这三种晶型的稳定性、密度以及熔点均依次增加(见P124,P126,表8-1,8-2及下表)a晶型转变。

液体油β′型2 晶种与不均匀晶核如何影响油脂分提?晶种:在冷却结晶过程中首先形成的晶核,它能诱导固态脂在其周围析出、成长。

(事实上是在结晶过程中,为降低过冷度或过饱和度而外加入的小晶体充当晶核,称为晶种)油脂分提过程中常加入脂肪酸作为晶种。

不均匀晶核:油脂在精炼、输送过程中,由于温度低于固态脂肪凝固点而析出的晶体。

不均匀晶核是在非匀速降温过程中形成的,晶型各异,颗粒大小不一,当转入冷冻结晶阶段之后,不利于脂晶的均匀成长和成熟,使结晶体本身产生缺陷,影响油脂分提。

因此实际操作中是在结晶分提之前,加热熔融体系,然后转入正常冷冻分提阶段。

3 油脂结晶过程包括哪些阶段?过冷却在一定温度下,微小晶体的饱和蒸汽压恒大于普通晶体的饱和蒸汽压是液体产生过冷现象的主要原因。

(开尔文公式)晶核形成✧均相成核✧异相成核✧二次成核晶体生长第9章油脂氢化1请根据Horiuti-Polanyi 氢化理论,采用图解说明油脂氢化过程中,异构体(四种)是如何形成的?共轭双键又是如何形成的?油脂氢化反应物为:油脂(液),催化剂(固体)及氢气(气)。

仅供参考1.试分析浸出车间中溶剂损耗的主要原因以及如何降低溶剂损耗。

答:浸出车间的溶剂损耗是多方面的,有工艺控制方面的问题,也有管理方面的问题,概括起来有一下几方面:○1浸出系统尾气中排入大气中的溶剂损耗:严格控制尾气中溶剂排放的含量,控制石蜡的吸收温度在40℃以下,经石蜡吸收后打到安全排放3mg/L后排空;○2浸出毛油中带出进出车间的溶剂损耗:这部分损耗主要靠控制蒸发气提工艺的工艺参数来实现,采用负压方式蒸馏可以有效降低毛油中溶剂的含量或经循环气提来解决这一问题,使浸出毛油的残油量达100ppm后送出浸出车间;○3成品粕带出浸出车间的溶剂损耗:有效的控制蒸脱过程,防止蒸脱不尽的溶剂被热风带走。

经过充分的蒸脱要求达到引爆实验合格;○4废水带走的溶剂损耗:分水箱排出的废水含有溶剂,防止水过多带走溶剂,要求对水采取蒸煮处理,还要防止浸出过程中水的乳化现象产生;○5设备的跑、冒、漏、滴现象损失的溶剂:保持设备的正常运转、有漏必堵的原则,防止溶剂外逸,同时减少设备的生产故障。

防止这类溶剂的损耗主要靠管理来实现,生产中要有严格的操作规程,更应有严格的奖惩制度,让生产操作者的责任心增加、技能增加,是减少这一损耗的关键;○6溶剂储运过程中的损耗:加强溶剂运输和储藏管理,溶剂库正常呼吸损失的溶剂,保持溶剂库存在低温条件下。

2.蒸炒过程中热的作用主要表现在那几个方面?答:○1对蛋白质的作用:使蛋白质变性,温度过高可造成蛋白质和其他物质的结合;○2对油脂的作用:降低油脂粘度,同时造成油脂氧化和结合;○3对磷脂的作用:使磷脂溶解度升高,造成磷脂分解和氧化;○4对糖的作用:使低分子糖糊化,和其他物质结合,过高的温度造成糖的焦化;○5对水的作用:使水渗透加快,还能使部分水气化。

3.溶剂蒸脱过程中混合气体净化的方法?答:○1干式捕集法:利用旋风分离器分离出固体粕粉粉末;○2湿式捕集法:用冷水、热水或溶剂捕集固体粕粉粉末;○3减慢气流速度的净化方法:在设备内降低气流流动速度(0.2m/s),使固体粕粉自然沉降。

油脂加工工艺技术油脂加工工艺技术是将油脂原料通过一系列的加工过程,提取并改变油脂的物理性质、化学性质和食用性质的一种工艺技术。

油脂作为人们日常生活中不可或缺的主要食用油品和工业化工原料,其加工工艺技术的发展对于提高油脂的品质和利用率非常重要。

油脂加工工艺技术主要包括原料清洁、精炼、脱臭、去酸、冷榨、提取等步骤。

首先,原料清洁是指将原料中的杂质、微生物和残留农药等清洗掉,以确保原料的卫生安全。

然后,精炼是指将油脂中的杂质、有害物质和颜色素去除,提高油脂的纯度和透明度。

脱臭是指通过蒸馏、吸附、蒸发等方法去除油脂中的异味和杂味,提高油脂的食用性和口感。

去酸则是通过酸碱中和、碱炼等方法去除油脂中的有害酸值,提高油脂的质量和稳定性。

冷榨是指将油料经过冷榨机榨取油脂,保持了油脂中原有的营养成分和天然香味,提高了油脂的营养和口感。

最后,提取是指将油脂中的特殊成分如甾醇、色素、磷脂等分离和提取出来,用于制备功能性食品或工业产品。

油脂加工工艺技术的发展对于提高油脂的品质和利用率具有重要意义。

首先,通过精炼、脱臭和去酸等工艺步骤,可以大幅度提高油脂的品质和口感,使油脂更加适合于食用和烹饪。

其次,通过冷榨工艺可以保留油脂中的原有营养成分和天然香味,提高了油脂的营养价值和风味特点。

此外,提取工艺技术的应用可以将油脂中的功能性成分分离和提取出来,用于制备一系列的功能性食品和工业化工产品。

总之,油脂加工工艺技术是将油脂原料进行一系列的加工处理,以提高油脂的品质和利用率的重要工艺技术。

通过原料清洁、精炼、脱臭、去酸、冷榨、提取等步骤,可以改变油脂的物理性质、化学性质和食用性质,使其更适合于人们的日常生活和工业化工的需求。

随着科技的进步和工艺技术的不断创新,油脂加工工艺技术将继续发展,为人们提供更多更好的油脂产品。

油脂制取与加工工艺学油脂制取与加工工艺学课程思考题第一章:油料1、油料种子基本结构由哪几部分组成?2、油料种子的主要化学组分有哪些?3、主要大宗油料有哪几种?其含油和蛋白在什么范围?4、谷物油料有那几种?与大宗油料相比有那些特点?第二章:油料储藏1、油料的物理性质对油料储藏的意义有哪些?2、什么叫平衡水分,临界水分,它在贮藏中有什么运用?3、油料贮藏时期有哪些生命活性,对油籽产生什么影响?4、油料贮藏发热、发霉的原因是什么?5、微生物对油籽的破坏表现在哪几方面?6、油籽贮藏方法有哪几种,各自原理是什么?7、油料哪几种物理性能对贮藏有影响,这些性能在油料加工过程中有哪方面的意义?第三章:油料预处理工艺第一节:筛选1.油籽为什么除杂?油料中杂质在油籽加工过程中产生哪些不良效果?2.除杂有何要求?3.油料中有哪些杂质,这些杂质有哪些性质?14.除杂的方法有几种,各自原理是什么?5.筛孔如何选择,筛面组合的原则是什么?第二节:油料剥壳1.油料为什么要剥壳后制油?2.油料的剥壳方法有哪几种?其原理是什么?3.主要油料的剥壳适用什么样的剥壳机?4.生产中常用的剥壳机有哪几种?5.圆盘离心剥壳机的结构有哪几部分,各自的特点有哪些?6.影响油料剥壳的因素有哪几种?7.油料剥壳的仁壳混合物用筛分离时,筛面组合的原则与筛用于清选时有何区别。

8.仁壳分离工艺有哪几种,各适用于哪几种场合?9.试设计一个1000T/D棉籽的剥壳工艺,要求仁作直接浸出,预备作食用级蛋白的原料。

第三节:生坯制备1.轧坯目的和要求有哪些?2.影响生坯质量的因素有哪些,怎样获得优质坯片?3.轧坯机最佳啮入条件是什么?怎样实现?4.轧坯过程油籽结构发生哪些变化?5.轧坯机有哪几种,主要部件和功能是什么?6.试设计一个大豆的直接浸出工艺的预处理工艺。

第四章;油料压榨工艺1.蒸炒目的有哪些?2.蒸炒方法有哪几种,用在何处?3.蒸炒过程,油脂发生哪些变化,对油脂质量有何影响?4.蒸炒过程蛋白质发生哪些变化,对提高出油率有何影响?5.蒸炒过程糖类物质发生哪些变化,对提高油脂质量有何影响?6.以棉籽坯蒸炒为例,说明高水分蒸炒为什么能提高油脂质量。

第一章毛油的组成、性质及预处理毛油是一种以中性油脂为主要成分,且混有非甘油三酸酯组分阶段的混合物。

第二章水化脱胶一、水化脱胶的概念、作用水化脱胶是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性,将一定量的热水或稀碱、食盐水溶液、磷酸等电解质水溶液,在搅拌下加入到一定温度的毛油中,使其中的胶溶性杂质凝聚沉降分离的一种脱胶方式。

在水化脱胶过程中,被分离出不溶的物质以磷脂为主,还有与磷脂结合在一起的蛋白质、糖基甘油二酯、粘液质和微金属离子等。

二、水化脱胶的原理及影响因素(一)水化脱胶的原理在水化过程中能被凝聚沉降的物质以磷脂为主,磷脂中又以卵磷脂为代表。

这种磷脂属于“双亲媒性分子”,即在其分子结构中,既有疏水的非极性基团,又有亲水的极性基团。

当毛油中含水量很少时,磷脂呈内盐式结构,此时极性很弱,溶于油中,不到临界温度,不会凝聚沉降析出。

水化时,在毛油当中加入热水之后,磷脂的亲水基团则投入水相之中,水分子与成盐的原子团结合,致使分子结构由内盐式转化为水化式。

在水化式结构中,磷脂分子中的亲水基团(游离态羟基),具有更强的吸水能力,随吸水量的增加,磷脂由最初极性基团倾入水中呈含水胶束,然后转变成有规则的定向排列。

分子中疏水基团在油相尾尾相接,亲水基团伸向水相形成脂质双分子层(又称液晶形式)。

在脂质分子层中,水分子进入磷脂双分子层间,并未破坏磷脂的分子结构,却引起磷脂的体积膨胀,发生水合作用。

有时脂质体双分子层还能自发膨胀成多层的类似洋葱状的封闭球型结构————“多层脂质体”。

多层脂质体的每个片层都是脂质双分子层结构,片层之间和中心部分充满水相和油相(O/W),若经高频声波处理,可变成磷脂双分子层围成的球状的单层脂质体。

水化后的磷脂和其它胶体物质,极性基团周围吸引了许多水分子之后,在油脂之中的溶液解度减小。

吸水量逐渐增大,膨胀之后,双分子层或多分子层的片状和球状胶体彼此影响,有的甚至开成胶束。

小颗粒的胶体在极性力的作用下,相碰后形成絮凝状胶团。

同时水化后的磷脂能吸附油中的其它胶质,而使其颗粒增大,比重增大,为沉降和离心分离创造条件。

在磷脂中除上述水化磷脂之外,还存在少量的“非水化磷脂”。

“非水化磷脂”即ß——磷脂以及钙镁磷脂盐,具有疏水性,用常规的水化方法较难除去,这种“非水化磷脂”必须转化成“水化磷脂”才能产生水合作用。

生产实践中往往事先添加少量磷酸或棕檬酸到油中,使ß——磷脂等在酸的作用下,分子结构发生变化,而成为具有亲水性的“水化磷脂”,然后再通过水化方法从油中脱除。

(二)影响水化脱胶的因素1.加水量水的作用:润湿磷脂分子,使其由内盐式转变成水化式;使磷脂发生水化作用,改变凝聚临界温度;使其他亲水胶质吸水改变极化度;促使胶粒凝聚和絮凝。

加水量约为磷脂含量的3----3.5倍.低温水化(20---300C):W=(0.5—1)X中温水化(60---650C):W=(2—3)X高温水化(85---950C):W=(3—3.5)X2.操作温度毛油中胶体分散在外界条件影响下,开始凝聚时的温度,称之为胶体分散相的凝聚临界温度.水化脱胶温度一般与临界温度相应,为了有利于絮凝,操作温度可稍高于临界温度.3.混合强度与作用时间4.电解质电解质在脱胶过程中的主要作用有:一是中和胶体分散相质点的表面电荷,消除(或降低)质点的电位或水合度,促进胶质点凝聚;二是使钙,镁复盐式磷脂转变成亲水性磷脂;三是明矾水解出的氢氧化铝以及生成的脂肪酸铝,具有较强的吸附能力,除能包络胶体质点外,还有吸附油中色素等杂质的作用;四是钝化并脱除与胶体分散相结合在一起的微量金属离子,有利于精炼油气味,氧化稳定性的提高;五是促使胶粒絮凝紧密,降低絮团含油量,加速沉降速度,提高水化得率.五.其它因素进油流量,沉降分离温度也影响脱胶效果,操作中需要注意间歇式水化脱胶工艺流程软水或盐水液过滤毛油. 预热水化静置沉降水化脱胶油浓缩水化粗磷脂脱水水分浓缩粗磷脂脱胶油第三章脱酸脱酸是脱除油脂中游离脂肪酸的工艺过程总称。

脱除油脂中游离脂肪酸的工艺过程称为脱酸。

脱酸是整个精炼过程中最为关键的工序,因为脱酸效果的好坏,直接关系到成品油酸价的高低,也直接影响后序过程的工艺效果,同时这个阶段可能是导致中性油损失最高的工序。

第一节碱炼脱酸一、碱炼的概念碱炼法是用碱来中和油脂中的游离脂肪酸,所生成肥皂难溶于油脂而从油脂中分离出来的一种精炼方法。

肥皂是一种具有很强吸附作用的物质,它能吸附相当数量的色素、蛋白质、磷脂、粘液及其它杂质,甚至是油脂中悬浮的固体杂质也可被絮状肥皂夹带,一起形成皂脚从油脂中分离出来。

因而碱炼法脱酸过程在脱除油脂中游离脂肪酸的同时,也在不同程度地起了脱杂、脱胶和脱色的作用。

二、碱炼的原理及影响因素(一)碱炼的基本原理一般使用的碱为烧碱,也可使用一部分纯碱,碱液进入油脂后,发生中和反应。

要使中和达到良好的效果,减少中性油的皂化损失必须:1.要加大碱与油的接触面积,缩短碱与油直接接触的时间,碱溶液浓度要适宜2.加强搅拌,增强油碱的湍动程度,控制膜结构,避免生成厚的胶态离子膜,并使胶膜易于絮凝3.是控制好碱液用量,减少中性油的皂化。

(二)影响碱炼的因素1.碱和用碱量(1)碱和种类。

一般碱金属的氢氧化物,常用烧碱。

氢氧化钠,氢氧化钾都是强碱,反应生成的皂脚与油脂很好地分离,对磷脂、色素等有较强的吸附作用,但由于碱性强,也容易使中性油皂化而造成中性油损失,而且碱液浓度越高,被皂化的中性越多。

由于钾皂较软,且氢氧化钾价格高,一般较少使用。

纯碱碱性适宜,易与游离脂肪酸反应而很少皂化中性油,有利于提高精炼油得率,但其脱色能力很差,所生成的二氧化碳气体使皂脚松散而上浮于油面,造成分离困难,而且造成溢锅,使用权设备的利用率降低。

故常将其与氢氧化钠配合使用。

(2)用碱量。

中和油脂中游离脂肪酸,使用的碱称为理论碱量,可以计算求得。

另外补充的碱称为超碱量。

①理论碱。

W理=W油*A V*M NaOH/M KOH*1/1000=7.13*10-4*W油*A V②超碱量。

一般控制在0.5%以内。

③碱量的换算。

W=(W理+W超)/CC------固体碱的纯度或液体碱的重量百分比浓度。

油脂厂常用波美度表表示碱液浓度。

(三)两次碱炼工艺采用此法一般有两种情况:一是油料在生长过程中因气候变化,油料的损坏或霉变,制取的毛油含游离脂肪酸很高,色泽深、杂质多或毛油存放时间长而导致酸败变质的情况;二是为了提高成品油的品质,而进行复炼。

工艺流程示意图:待碱炼油脂肪→管道过滤器→泵→加热器→混合器↑磷酸→混合器→脱皂离心机→油→加热器→混合器→脱皂离心机↑↓↑↓碱液皂脚碱液皂脚→混合器→脱水离心机→油→真空干燥器→油冷却器↑↓软水废水→脱酸油该工艺首先用进行磷酸处理以除去胶体杂质,加入量为油重的0.05%-----0.2%,温度为85---90o C复炼改善碱炼油的洗涤性能,对改善油的质量和色泽、降低能量及提高成品油的风味有明显效果,但复炼会增加一部分精炼损耗。

第四章脱色第一节吸附脱色一、吸附脱色的概念与作用(一)吸附脱色的概念在一定条件下,利用对色素等杂质具有选择性吸附作用的吸附剂来吸附油脂中的色素,而达到脱色目的的脱色方法(二)吸附脱色的作用不仅能脱除油脂中的绝大部分色素,而且还能有效地脱除油脂中残留的胶体杂质、皂、微量金属等极性较大的杂质,避免这些杂质进入脱臭工序而造成油脂氧化和色素固定,为脱臭操作创造有利条件。

二、影响吸附脱色的因素(一)吸附剂的种类和用量1.吸附剂的种类常用的有活性白土,活性碳等2.吸附剂的用量吸附剂用量大,有利于色素等杂质的脱除,而使脱色效果较好,但会增加中性油的损耗(残留在吸附剂滤饼中),同时也会增加分离所需的时间和造成脱色油酸价升高(据测定,1%的活性白土约使油的酸价升高0.01).(二)操作压力为避免或减少油脂氧化, 色素固定等副作用的发生,吸附脱色操作宜在负压下进行.吸附剂活性越高,油脂不饱和程度越高,脱色温度越高,则操作压力应越低.负压脱色还可以改善油脂的风味.(三)操作温度吸附作用是放热反应.一般而言:吸附剂活性低,则脱色温度应高些.一般控制液体油在70o C以下,固体油脂在熔点以上10---15o C 为宜.(四)脱色时间一般为15—20分钟,不超过30分钟。

(五)搅拌(六)脱色工艺(七)毛油的品质及前处理第五章脱嗅、脱溶第一节脱臭一、脱臭的作用不仅可以除去油脂中的臭味组分,提高油脂的烟点,改善油脂的风味,而且还能脱除油脂中的一些有毒,有害物质,如:多环芳烃、残留农药等通过脱臭均可达到痕迹量以下。

另外,脱臭的同时还可以破坏一些色素,进一步改善油脂的色泽。

所以脱臭是油脂精炼过程中的极其重要的一环,对提高油脂质量,扩大油脂的用途,提高人民的生活水平有着重要的意义。

、二、脱臭的原理天然油脂中的臭味组分是一些低分子量的醛、酮、酸及其衍生物,与中性油相比有极强的挥发性,即相同温度下臭味组分的蒸汽压远大于甘三酯的蒸汽压。

就利用这种特性,在真空条件下采用水蒸汽蒸馏的方法来进行的。

工业脱臭温度一般控制在270o C,热媒进入设备的温度不宜超过285 o C。

温度过高会造成:1油脂会产生热聚合而降低营养价值或产生新的色素,使油脂质量降低;2.部分油脂水解或氧化分解,使蒸馏损耗增加,精炼率降低;3.天然抗氧剂被过度脱除,油脂氧化稳定性降低.第二节脱溶浸出毛油经脱胶或脱酸处理后,还有少量的残留溶剂而达不到食用油质量准,需除掉这部分溶剂.脱臭包含脱溶,但脱溶不可包含脱臭.第六章脱脂脱蜡第一节脱蜡一、脱蜡的概念和作用植物油中的蜡主要来自于油料的皮壳,其含蜡量随制油原料中的皮壳含量的增加而增加。

蜡存在于油脂中,主要影响油脂在低温条件下的透明度,降低油脂的烟点,不利油脂的消化吸收。

但大多数油脂含蜡量极少而无须脱除,只有少数含蜡量高的油脂等用作高级食用油时需要脱除。

通过脱蜡操作可提高油脂的烟点,增加油脂在低温时的透明度,改善油脂的风味,提高油脂的消化吸收率,改善油脂的使用性能,扩大油脂的用途,同时还可以获得利用价值较高的植物蜡,做到物尽其用。

二,脱蜡原理蜡是高级脂肪酸和高级脂肪醇所形成的酯,其熔点远高于甘三酯的熔点。

蜡在40o C以上时溶于油脂中,但随时着温度的降低其在油脂中的溶解度降低,特别是在30o C以下时蜡会形成结晶而从油脂中析出,在低温下维持一定的时间,蜡晶体相互凝聚成较大的晶粒而悬浮于油脂中。

脱蜡就是根据上述特性,即根据蜡与油脂熔点的差异在油脂中的溶解度随温度的降低而降低的特性,通过降温促使蜡质结晶析出而形成悬浊液(俗称冬化),再通过某种机械分离将其与油脂分离。

第七章成品油烟点达不到要求的工艺调整一、成品油烟点达不到要求的工艺调整烟点是指油脂在与空气接触的情况下受热时肉眼能看见样品的热分解物或杂质连续挥发时的最低温度。