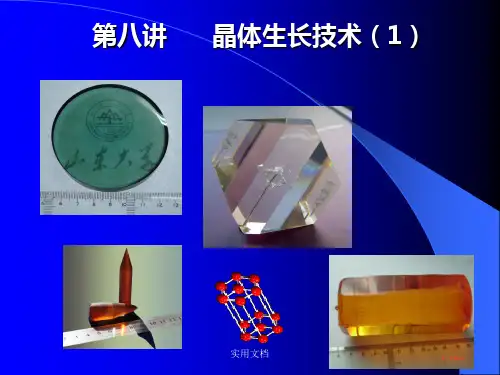

各种长晶方法

- 格式:ppt

- 大小:2.50 MB

- 文档页数:32

晶体生长方法一、提拉法晶体提拉法的创始人是J. Czochralski,他的论文发表于1918年。

提拉法是熔体生长中最常用的一种方法,许多重要的实用晶体就是用这种方法制备的。

近年来,这种方法又得到了几项重大改进,如采用液封的方式(液封提拉法,LEC),能够顺利地生长某些易挥发的化合物(GaP等);采用导模的方式(导模提拉法)生长特定形状的晶体(如管状宝石和带状硅单晶等)。

所谓提拉法,是指在合理的温场下,将装在籽晶杆上的籽晶下端,下到熔体的原料中,籽晶杆在旋转马达及提升机构的作用下,一边旋转一边缓慢地向上提拉,经过缩颈、扩肩、转肩、等径、收尾、拉脱等几个工艺阶段,生长出几何形状及内在质量都合格单晶的过程。

这种方法的主要优点是:(a)在生长过程中,可以方便地观察晶体的生长情况;(b)晶体在熔体的自由表面处生长,而不与坩埚相接触,这样能显著减小晶体的应力并防止坩埚壁上的寄生成核;(c)可以方便地使用定向籽晶与“缩颈”工艺,得到完整的籽晶和所需取向的晶体。

提拉法的最大优点在于能够以较快的速率生长较高质量的晶体。

提拉法中通常采用高温难熔氧化物,如氧化锆、氧化铝等作保温材料,使炉体内呈弱氧化气氛,对坩埚有氧化作用,并容易对熔体造成污杂,在晶体中形成包裹物等缺陷;对于那些反应性较强或熔点极高的材料,难以找到合适的坩埚来盛装它们,就不得不改用其它生长方法。

二、热交换法热交换法是由D. Viechnicki和F. Schmid于1974年发明的一种长晶方法。

其原理是:定向凝固结晶法,晶体生长驱动力来自固液界面上的温度梯度。

特点:(1) 热交换法晶体生长中,采用钼坩埚,石墨加热体,氩气为保护气体,熔体中的温度梯度和晶体中的温度梯度分别由发热体和热交换器(靠He作为热交换介质)来控制,因此可独立地控制固体和熔体中的温度梯度;(2) 固液界面浸没于熔体表面,整个晶体生长过程中,坩埚、晶体、热交换器都处于静止状态,处于稳定温度场中,而且熔体中的温度梯度与重力场方向相反,熔体既不产生自然对流也没有强迫对流;(3) HEM法最大优点是在晶体生长结束后,通过调节氦气流量与炉子加热功率,实现原位退火,避免了因冷却速度而产生的热应力;(4) HEM可用于生长具有特定形状要求的晶体。

晶体生长方法单晶体原则上可以由固态、液态(熔体或溶液)或气态生长而得。

实际上人工晶体多半由熔体达到一定的过冷或溶液达到一定的过饱和而得。

晶体生长是用一定的方法和技术,使单晶体由液态或气态结晶成长。

由液态结晶又可以分成熔体生长或溶液生长两大类。

熔体生长法这类方法是最常用的,主要有提拉法(又称丘克拉斯基法)、坩埚下降法、区熔法、焰熔法(又称维尔纳叶法)等。

提拉法此法是由熔体生长单晶的一项最主要的方法,被加热的坩埚中盛着熔融的料,籽晶杆带着籽晶由上而下插入熔体,由于固液界面附近的熔体维持一定的过冷度、熔体沿籽晶结晶,并随籽晶的逐渐上升而生长成棒状单晶。

坩埚可以由高频感应或电阻加热。

半导体锗、硅、氧化物单晶如钇铝石榴石、钆镓石榴石、铌酸锂等均用此方法生长而得。

应用此方法时控制晶体品质的主要因素是固液界面的温度梯度、生长速率、晶转速率以及熔体的流体效应等。

坩埚下降法将盛满材料的坩埚置放在竖直的炉内,炉分上下两部分,中间以挡板隔开,上部温度较高,能使坩埚内的材料维持熔融状态,下部则温度较低,当坩埚在炉内由上缓缓下降到炉内下部位置时,材料熔体就开始结晶。

坩埚的底部形状多半是尖锥形,或带有细颈,便于优选籽晶,也有半球形状的以便于籽晶生长。

晶体的形状与坩埚的形状是一致的,大的碱卤化合物及氟化物等光学晶体是用这种方法生长的。

区熔法将一个多晶材料棒,通过一个狭窄的高温区,使材料形成一个狭窄的熔区,移动材料棒或加热体,使熔区移动而结晶,最后材料棒就形成了单晶棒。

这方法可以使单晶材料在结晶过程中纯度提得很高,并且也能使掺质掺得很均匀。

图3为区熔法的原理图。

区熔技术有水平法和依靠表面张力的浮区熔炼两种。

焰熔法这个方法的原理是利用氢和氧燃烧的火焰产生高温,使材料粉末通过火焰撒下熔融,并落在一个结晶杆或籽晶的头部。

由于火焰在炉内形成一定的温度梯度,粉料熔体落在一个结晶杆上就能结晶。

小锤敲击料筒震动粉料,经筛网及料斗而落下,氧氢各自经入口在喷口处,混合燃烧,结晶杆上端插有籽晶,通过结晶杆下降,使落下的粉料熔体能保持同一高温水平而结晶。

CZ,KY,HEM法比較1:柴氏拉晶法(Czochralski method),簡稱CZ法.先將原料加熱至熔點後熔化形成熔湯,再利用一單晶晶種接觸到熔湯表面,在晶種與熔湯的固液介面上因溫度差而形成過冷。

於是熔湯開始在晶種表面凝固並生長和晶種相同晶體結構的單晶。

晶種同時以極緩慢的速度往上拉升,並伴隨以一定的轉速旋轉,隨著晶種的向上拉升,熔湯逐漸凝固於晶種的液固介面上,進而形成一軸對稱的單晶晶錠.2:凱氏長晶法(Kyropoulos method),簡稱KY法,大陸稱之為泡生法.其原理與柴氏拉晶法(Czochralskimethod)類似,先將原料加熱至熔點後熔化形成熔湯,再以單晶之晶種(SeedCrystal,又稱籽晶棒)接觸到熔湯表面,在晶種與熔湯的固液介面上開始生長和晶種相同晶體結構的單晶,晶種以極緩慢的速度往上拉升,但在晶種往上拉晶一段時間以形成晶頸,待熔湯與晶種介面的凝固速率穩定後,晶種便不再拉升,也沒有作旋轉,僅以控制冷卻速率方式來使單晶從上方逐漸往下凝固,最後凝固成一整個單晶晶碇.3.美國Crystal Systems用於生長單晶藍寶石(Sapphire)的熱交換法(Heat exchange method,HEM熱交換法),它的長晶特點是通過氦氣冷卻坩堝的中心底部,保持籽晶不被熔化,並在長晶過程中帶走熱量,控制單晶不斷地生長,HEM法制得的晶體缺陷少且可生產大尺寸晶體以上三種方法是現在各國最常用的,各有各的好處,但已成本來算,基本上能長得大,缺點少就是最佳的,以現在來說HEM法與泡生法在生長尺寸上來說,沒有太大差異,但成本上泡生法較低,而現在CrystalTech HEM法爐體,生長晶體,最大只能到60kg,故二者必須做一抉擇,依本人建議使用泡生法的爐子較佳,至少他目前已經可以長到85kg,且餘料還可做其他應用之銷售,更可降低成本三種方法之成本藍寶石晶體之成本,是需要將各項所發生的項目,累積計算的,但基本上只要生產出所需要的產品量越多,加工及耗材越少,成本就越低,這是不爭的事實,如同MOCVD生長片數少是一樣的,但現在無法計算其成本,只有等操作時,才可詳細計算,至於兆晶與華夏的成本相差很大,是因為 1.華夏晶體長的小而少,切,磨,拋,都必須委外,而兆晶是自己加工且晶棒由鑫晶鑽提供,自然成本低,在加上在加工制程中,不斷的改進成本更可掌握1、蓝宝石详细介绍蓝宝石的组成为氧化铝(Al2O3),是由三个氧原子和两个铝原子以共价键型式结合而成,其晶体结构为六方晶格结构.它常被应用的切面有A-Plane,C-Plane及R-Plane.由于蓝宝石的光学穿透带很宽,从近紫外光(190nm)到中红外线都具有很好的透光性.因此被大量用在光学元件、红外装置、高强度镭射镜片材料及光罩材料上,它具有高声速、耐高温、抗腐蚀、高硬度、高透光性、熔点高(2045℃)等特点,它是一种相当难加工的材料,因此常被用来作为光电元件的材料。

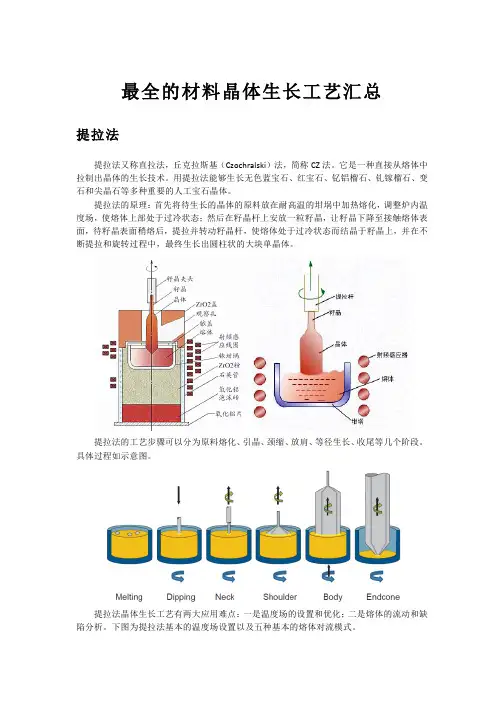

最全的材料晶体生长工艺汇总提拉法提拉法又称直拉法,丘克拉斯基(Czochralski)法,简称CZ法。

它是一种直接从熔体中拉制出晶体的生长技术。

用提拉法能够生长无色蓝宝石、红宝石、钇铝榴石、钆镓榴石、变石和尖晶石等多种重要的人工宝石晶体。

提拉法的原理:首先将待生长的晶体的原料放在耐高温的坩埚中加热熔化,调整炉内温度场,使熔体上部处于过冷状态;然后在籽晶杆上安放一粒籽晶,让籽晶下降至接触熔体表面,待籽晶表面稍熔后,提拉并转动籽晶杆,使熔体处于过冷状态而结晶于籽晶上,并在不断提拉和旋转过程中,最终生长出圆柱状的大块单晶体。

提拉法的工艺步骤可以分为原料熔化、引晶、颈缩、放肩、等径生长、收尾等几个阶段。

具体过程如示意图。

提拉法晶体生长工艺有两大应用难点:一是温度场的设置和优化;二是熔体的流动和缺陷分析。

下图为提拉法基本的温度场设置以及五种基本的熔体对流模式。

在复杂的工艺条件下,实际生产需要调整的参数很多,例如坩埚和晶体的旋转速率,提拉速率等。

因此实际中熔体的温度场和流动模式也更复杂。

下图是不同的坩埚和晶体旋转速率下产生的复杂流动示意图。

这两大应用难点对晶体生长的质量和效率都有很大影响,是应用和科研领域中最关心的两个问题。

通常情况下为了减弱熔体对流,人为地引入外部磁场是一种有效办法,利用导电流体在磁场中感生的洛伦兹力可以抑制熔体的对流。

常用的磁场有横向磁场、尖端磁场等。

下图是几种不同的引入磁场类型示意图。

引入磁场可以在一定程度上减弱对流,但同时磁场的引入也加大了仿真模拟的难度,使得生长质量预测变的更难,因此需要专业的晶体生长软件才能提供可靠的仿真数据。

晶体提拉法有以下优点:(1)在晶体生长过程中可以直接进行测试与观察,有利于控制生长条件;(2)使用优质定向籽晶和“缩颈”技术,可减少晶体缺陷,获得优质取向的单晶;(3)晶体生长速度较快;(4)晶体光学均一性高。

晶体提拉法的不足之处在于:(1)坩埚材料对晶体可能产生污染;(2)熔体的液流作用、传动装置的振动和温度的波动都会对晶体的质量产生影响。

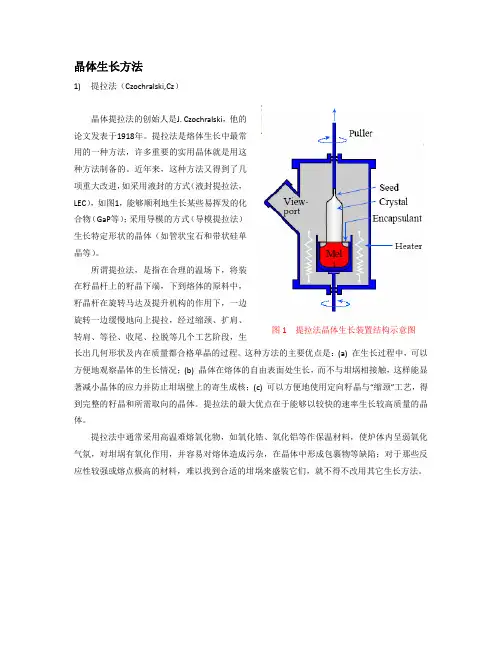

晶体生长方法1) 提拉法(Czochralski,Cz )晶体提拉法的创始人是J. Czochralski ,他的论文发表于1918年。

提拉法是熔体生长中最常用的一种方法,许多重要的实用晶体就是用这种方法制备的。

近年来,这种方法又得到了几项重大改进,如采用液封的方式(液封提拉法,LEC ),如图1,能够顺利地生长某些易挥发的化合物(GaP 等);采用导模的方式(导模提拉法)生长特定形状的晶体(如管状宝石和带状硅单晶等)。

所谓提拉法,是指在合理的温场下,将装在籽晶杆上的籽晶下端,下到熔体的原料中,籽晶杆在旋转马达及提升机构的作用下,一边旋转一边缓慢地向上提拉,经过缩颈、扩肩、转肩、等径、收尾、拉脱等几个工艺阶段,生长出几何形状及内在质量都合格单晶的过程。

这种方法的主要优点是:(a) 在生长过程中,可以方便地观察晶体的生长情况;(b) 晶体在熔体的自由表面处生长,而不与坩埚相接触,这样能显著减小晶体的应力并防止坩埚壁上的寄生成核;(c) 可以方便地使用定向籽晶与“缩颈”工艺,得到完整的籽晶和所需取向的晶体。

提拉法的最大优点在于能够以较快的速率生长较高质量的晶体。

提拉法中通常采用高温难熔氧化物,如氧化锆、氧化铝等作保温材料,使炉体内呈弱氧化气氛,对坩埚有氧化作用,并容易对熔体造成污杂,在晶体中形成包裹物等缺陷;对于那些反应性较强或熔点极高的材料,难以找到合适的坩埚来盛装它们,就不得不改用其它生长方法。

图1 提拉法晶体生长装置结构示意图2)热交换法(Heat Exchange Method, HEM)热交换法是由D. Viechnicki和F.Schmid于1974年发明的一种长晶方法。

其原理是:定向凝固结晶法,晶体生长驱动力来自固液界面上的温度梯度。

特点:(1) 热交换法晶体生长中,采用钼坩埚,石墨加热体,氩气为保护气体,熔体中的温度梯度和晶体中的温度梯度分别由发热体和热交换器(靠He作为热交换介质)来控制,因此可独立地控制固体和熔体中的温度梯度;(2) 固液界面浸没于熔体表面,整个晶体生长过程中,坩埚、晶体、热交换器都处于静止状态,处于稳定温度场中,而且熔体中的温度梯度与重力场方向相反,熔体既不产生自然对流也没有强迫对流;(3) HEM法最大优点是在晶体生长结束后,通过调节氦气流量与炉子加热功率,实现原位退火,避免了因冷却速度而产生的热应力;(4) HEM可用于生长具有图2HEM晶体生长装置结构示意图特定形状要求的晶体。

溶液法生长晶体不同晶体根据技术要求可采用一种或几种不同的方法生长。

这就造成了人工晶体生长方法的多样性及生长设备和生长技术的复杂性。

以下主要介绍溶液法生长晶体。

饱和与过饱和从溶液中结晶,是自然界中大量存在的一种结晶方式。

今天,用人工的方法从溶液中培养大块优质单晶体,已经成为应用最广泛、工艺最成熟的一种生长方法了。

从溶液中生长晶体时,最重要的问题是溶解度,它是众多的生长参数中最基本的数据。

溶解度可以用在一定的条件(温度、压力等)下饱和溶液的浓度来表示,与溶质固相处于平衡状态的溶液则称为该物质的饱和溶液。

但实际上,溶液中所含的溶质量比在同一条件下,饱和溶液中所含的溶质量要多,这样的溶液称为过饱和溶液。

溶液都有程度不同的过饱和现象。

对于某一特定的溶剂,人们测定出它的溶解度与温度之间的关系,并将它们的关系绘制成曲线,得到的就是溶解度曲线,对于从溶液中培养晶体,溶解度曲线的测定是非常重要的。

它是选择生长方法和生长温度的重要依据。

在我们所讨论的溶液体系中,压力对溶解度的影响是很小的,而温度的影响却十分显著。

降温法此方法是从溶液中培养晶体最常用的一种方法。

它的基本原理是利用晶体物质较大的正溶解度温度系数,将在一定温度下配制的饱和溶液,于封闭的状态下保持溶剂总量不变,而逐渐降低温度,使溶液成为过饱和溶液,析出的溶质不断结晶在籽晶上。

用降温法生长晶体的主要关键是在整个生长过程中,掌握合适的降温速度,使溶液始终处于亚稳过饱和,并维持合适的过饱和度,使晶体正常生长。

恒温蒸发法恒温蒸发法是在一定温度和压力条件下,靠溶剂不断蒸发,使溶液达到过饱和状态,以析出晶体。

这种方法适合于生长溶解度较大而溶解度温度系数又很小的物质。

用此法培养晶体,需要仔细控制蒸发量,使溶液始终处于亚稳过饱和,并维持一定的过饱和度,使析出的溶质不断在籽晶上长成单晶。

由于温度保持恒定,晶体的应力较小。

但由于很难准确控制蒸发量,故用此方法很难长出大块的单晶体。

藍寶石單晶生長方法介紹藍寶石單晶的長晶方法有很多種,其中最常用的主要有九種,介紹如下:1凱氏長晶法(Kyropoulos method)簡稱 KY 法,中國大陸稱之為泡生法。

其原理與柴氏拉晶法(Czochralski method)類似,先將原料加熱至熔點後熔化形成熔湯,再以單晶之晶種(Seed Crystal,又稱籽晶棒)接觸到熔湯表面,在晶種與熔湯的固液界面上開始生長和晶種相同晶體結構的單晶,晶種以極緩慢的速度往上拉升,但在晶種往上拉晶一段時間以形成晶頸,待熔湯與晶種界面的凝固速率穩定後,晶種便不再拉升,也沒有作旋轉,僅以控制冷卻速率方式來使單晶從上方逐漸往下凝固,最後凝固成一整個單晶晶碇,凱氏長晶法是利用溫度控制來生長晶體,它與柴氏拉晶法最大的差異是只拉出晶頸,晶身部分是靠著溫度變化來生長,並在拉晶頸的同時,調整加熱電壓,使熔融的原料達到最合適的長晶溫度範圍,讓生長速度達到最理想化,因而長出品質最理想的藍寶石單晶。

國外許多生長藍寶石的廠商,也是採用此方法以生長藍寶石單晶,凱氏長晶法在生長過程中,除了晶頸需拉升外,其餘只需控制溫度的變化,就可使晶體成型,少了拉升及旋轉的干擾,比較好控制製程,因而可得到較佳的品質。

所以生長的藍寶石單晶具有以下的優點: 1.高品質(光學等級)。

2.低缺陷密度。

3.大尺寸。

4.較快的生長率。

5.高產能。

6.較佳的成本效益。

凱氏長晶法原理示意圖2柴氏拉晶法(Czochralski method)簡稱 CZ 法。

柴氏拉晶法之原理,先將原料加熱至熔點後熔化形成熔湯,再利用一單晶晶種接觸到熔湯表面,在晶種與熔湯的固液界面上因溫度差而形成過冷。

於是熔湯開始在晶種表面凝固並生長和晶種相同晶體結構的單晶。

晶種同時以極緩慢的速度往上拉升,並伴隨以一定的轉速旋轉,隨著晶種的向上拉升,熔湯逐漸凝固於晶種的液固界面上,進而形成一軸對稱的單晶晶棒。

在拉升的過程中,透過控制拉升速度的快慢的調配,分別生長晶頸(Neck)、晶冠(Shoulder)、晶身(Body)以及晶尾。