肠杆菌科细菌介绍

- 格式:ppt

- 大小:9.05 MB

- 文档页数:105

肠杆菌科细菌最常见的耐药机制【原创实用版】目录1.肠杆菌科细菌概述2.肠杆菌科细菌的耐药机制3.碳青霉烯类抗菌药物对肠杆菌科细菌的抗菌活性4.肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗菌药物的耐药性5.探讨肠杆菌科细菌耐药机制的研究进展正文肠杆菌科细菌是一类广泛存在于自然界的细菌,它们在医学、食品工业、环境保护等领域具有重要的作用。

然而,近年来由于抗生素的过度使用和滥用,导致肠杆菌科细菌对抗生素产生了越来越严重的耐药性。

本文将从耐药机制、碳青霉烯类抗菌药物的抗菌活性以及肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗菌药物的耐药性等方面进行探讨。

首先,我们需要了解肠杆菌科细菌的耐药机制。

肠杆菌科细菌的耐药机制主要包括产β-内酰胺酶、药物外排泵、靶位改变、细胞壁改变等。

其中,产β-内酰胺酶是最常见的耐药机制,这种酶可以水解β-内酰胺类抗生素,从而使抗生素失去活性。

此外,药物外排泵也是一种重要的耐药机制,它可以将抗生素从细胞内泵到细胞外,从而降低细胞内的药物浓度。

其次,碳青霉烯类抗菌药物是针对肠杆菌科细菌的一种非常有效的抗生素。

碳青霉烯类药物具有良好的通透性和广谱抗菌活性,对许多肠杆菌科细菌都有很好的抗菌效果。

然而,随着耐药性的不断增加,肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗菌药物的耐药性也逐渐增加。

最后,我们需要探讨肠杆菌科细菌耐药机制的研究进展。

近年来,随着分子生物学技术的发展,我们对肠杆菌科细菌的耐药机制有了更深入的了解。

例如,通过基因测序技术,我们可以分析肠杆菌科细菌的基因组,寻找与耐药性相关的基因。

同时,我们也可以通过实验技术,如药物敏感试验和同源性检测,来研究肠杆菌科细菌的耐药机制。

总之,肠杆菌科细菌的耐药性已经成为一个全球性的问题,我们需要加强对耐药机制的研究,以便更好地应对这一挑战。

第九章肠杆菌科细菌第九章肠杆菌科细菌第⼀节概述⼀、肠杆菌科细菌:是⼀群⽣物学特性相似,常寄居于⼈和动物肠道中的⾰兰阴性杆菌。

随⼈和动物粪便排出⽽⼴泛分布于⽔、⼟壤和腐物中。

⼤多数肠杆菌为肠道的正常菌群,但当宿主免疫⼒低下或细菌侵⼊肠道以外部位时,可成为条件致病菌⽽引起疾病,可导致全⾝多处部位感染。

少数肠道杆菌为致病菌,如伤寒沙门菌、痢疾志贺菌、致病性⼤肠埃希菌等均可使⼈患某些肠道传染病。

*、肠道菌科的种类繁多,依据⽣化反应、抗原构造及DNA同源性进⾏分类,⽬前⾄少有30个菌株、120多个菌种。

⼆、肠杆菌科细菌的共同⽣物学特性:①、形态与结构:肠杆菌均为⾰兰阴性菌,⼤⼩约(1—3)µm×(0.3—1)µm,多数有周⾝鞭⽑,能运动。

致病菌多有菌⽑,少数有荚膜或微荚膜,不形成芽胞。

②、培养特性:营养要求不⾼,培养温度为37℃。

在普通琼脂培养基上⽣长良好,形成直径约2—3毫⽶中等⼤⼩、湿润、灰⽩⾊光滑性菌落。

③、抗原构造:主要有3种:⑴、菌体(O)抗原:为细胞壁的脂多糖,耐热,100℃数⼩时不被破坏,具有属、种特性,其特异性取决于脂多糖分⼦末端重复结构特异多糖链糖残基种类和排列。

长期⼈⼯培养后容易失去O抗原,菌落为粗糙型(R),因此菌落可发⽣S—R变异。

⑵、鞭⽑(H)变异:为鞭⽑蛋⽩质,不耐热,60℃30分⼦即可被破坏,其特异性取决于多台脸上氨基酸的排列顺序和空间构造,失去鞭⽑后H抗原消失,O抗原外露,为H-O变异。

⑶、微荚膜或包膜抗原:位于O抗原外围,可阻⽌O抗体与抗原结合,为多糖类物质,不耐热,60℃30分钟可被去除,重要的有⼤肠埃希菌K抗原、克雷伯菌K抗原、沙门菌Vi抗原等。

④、抵抗⼒:肠杆菌科细菌在⾃然界中⽣存能⼒最强,在⽔、粪便中可⽣存较长时间,与疾病的流⾏有⼀定关系。

对理化因素的抵抗⼒不强,60℃30分钟即可被杀死,易被⼀般化学消毒剂杀灭,常⽤氯消毒饮⽔。

第⼆节埃希菌属1、埃希菌属有5个种,其中⼤肠埃希菌是最常见的临床肠道分离菌,影最长是有Escherichia 从⼈粪便中发现⽽得名,即⼤肠杆菌。

简述肠杆菌科细菌的共同特点<ul><li>肠杆菌科细菌的共同特点<ul><li>形态特征:肠杆菌属细菌一般呈杆状,但也有棒状、梭形、板片形等,大小变化较大,临界长度为2.0~4.0μm。

</li><li>生长条件:肠杆菌属细菌需求的环境都较苛刻,多数对温度范围要求比较大,最高可达50°C,而最低仅为-20°C。

常见的肠杆菌需要水活性较低的乙醇、乙酸和羟乙醇等有机物,大多不需要有机氮和硝酸盐。

</li><li>代谢特点:肠杆菌属细菌是恒温节律性动物的杆状细菌,只能氧化脂体而不能氧化碳水化合物,可以利用品氨酸、亮氨酸、谷氨酸、丙氨酸、苏氨酸、天冬氨酸等氨基酸及有机酸、醇、酯等有机物发酵产生能量;细菌的废物气体为二氧化碳或氨气。

</li><li>相互关系:肠杆菌与植物共生依赖于营养配给,同时它也可以利用植物提供的气体,如二氧化碳、氮气和其他气体,来降低对光能源的需要。

</li><li>免疫学特性:肠杆菌科细菌免疫力减弱,易受外源抗原影响,整体免疫力差。

它们自身疾病比较少,有些可发生细菌自身免疫性疾病,故处于脆弱的地位。

</li><li>传播模式:肠杆菌属细菌的传播模式有连带性传播、人传人传播、空气传播等,其传播性较强,容易引起食物中毒等疾病。

</li> </ul></li></ul>。

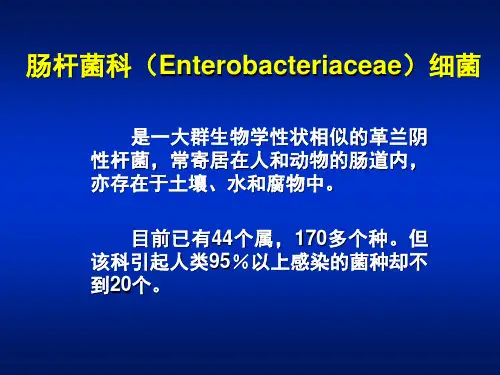

肠杆菌科细菌归纳总结肠杆菌科(Enterobacteriaceae)是一类常见的革兰氏阴性菌,它包括了许多与人类和动物相关的致病菌,同时也包括了许多与环境和食品卫生相关的菌株。

肠杆菌科细菌的特点是在普通培养基上能够产生气体,并且在革兰染色中呈现棒状。

1. 肠杆菌属(Enterobacter)肠杆菌属是肠杆菌科中的一个重要属,常见的菌株包括粪肠杆菌(Enterobacter cloacae)和黄色肠杆菌(Enterobacter aerogenes)等。

这些菌株广泛存在于土壤、水体以及人及动物的肠道中,有些种类具备耐药性,并且可能引发医院感染。

2. 大肠杆菌属(Escherichia)大肠杆菌属是肠杆菌科中的另一个重要属,其中最著名的是大肠杆菌(Escherichia coli),它一般存在于人和动物的肠道中。

大肠杆菌是一种常见的致病菌,可以引起腹泻、尿路感染等疾病。

此外,某些大肠杆菌菌株还产生毒素,如致命的肠毒性大肠杆菌产生的毒素可以引起严重的食物中毒。

3. 鲍曼不动杆菌属(Klebsiella)鲍曼不动杆菌属是肠杆菌科中的另一个重要属,常见的菌株包括肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae)等。

这类菌株是常见的医院感染病原菌,可以引起肺炎、尿路感染以及败血症等严重疾病。

而产超强粘多糖的黏质性肺炎克雷伯菌更是具有高度的传染性和致病性,是医疗环境中的重要威胁之一。

4. 沙门氏菌属(Salmonella)沙门氏菌属是肠杆菌科中的一类重要致病菌,它包括众多血清型,其中一些血清型可以引起食物中毒和沙门氏菌感染。

这些菌株主要存在于动物及其产品中,比如家禽、牛奶和蛋等。

如果不注意食品的卫生状况,摄入被污染的食物可能导致人体感染引起胃肠炎等症状。

5. 艰难梭菌属(Clostridium)虽然肠杆菌科主要是指肠道相关的菌属,但在其中也包括一些与人体肠道无关或者少数与肠道关联不紧密的菌株。

艰难梭菌属是其中之一,该属的细菌广泛存在于土壤和水体中。

肠杆菌科Enterobacteriaceae1.肠杆菌科:①是一大群寄居于人和动物肠道中的革兰阴性无芽胞杆菌(40种), 常随人与动物粪便排出,广泛分布于水、土壤或腐物中。

②大多为正常菌群或条件致病菌,部分强致病菌。

2 分类:(1)埃希菌属、沙门菌属、志贺菌属、耶尔森菌属:胃肠道感染、增殖、引起症状(2)枸橼酸杆菌属、克雷伯菌属、肠杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌属、普罗威登菌属、摩根菌属、欧文菌属、哈夫尼菌属、爱德华菌属(3)其它:肥杆菌属、致病杆菌属、克吕沃尔菌属、拉恩菌属、西地西菌属、塔特姆菌属3. 肠道杆菌的共同特性(1)形态与结构:G-杆菌,多数有鞭毛,大多有菌毛,少数有荚膜或包膜,无芽胞。

(2)培养特性:需氧或兼性厌氧菌,在普通培养基上生长良好,常用肠道选择培养基分离培养。

(3)生化反应:生化反应活泼,乳糖发酵试验在初步鉴别肠道致病和非致病菌时有重要意义,生化反应与致病性成反比。

(4)Ag构造:菌体(O)Ag、鞭毛(H)Ag、表面(K、Vi)Ag、粘附因子(F)Ag (5)变异现象:S-R、H-O、Ag、耐药性、毒素产生、生化反应等(6)传播方式:污染的饮水及食物、经消化道传播。

(7)致病性:菌毛、表面Ag、内毒素、肠毒素等,以肠道症状为主。

(8)抵抗力:不强,加热60℃经30分钟即死亡。

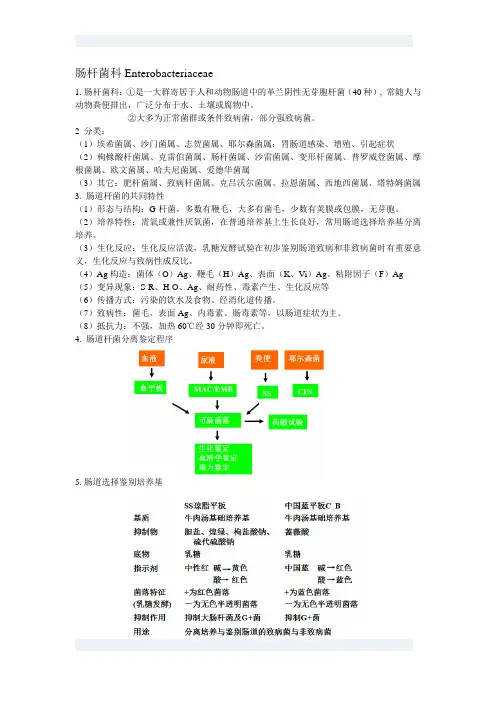

4. 肠道杆菌分离鉴定程序5.肠道选择鉴别培养基(2)其他选择鉴别培养基A. EMB(伊红美兰): 含乳糖,伊红和美蓝是抑菌剂和pH指示剂,可抑制革兰氏阳性菌,在酸性条件下产生沉淀,形成紫黑色菌落或具黑色中心的外围无色透明的菌落。

B. HE培养基:含乳糖、蔗糖和水杨素,胆盐、去氧胆酸钠、溴麝香草酚兰和酸性复红可抑制革兰氏阳性菌;硫代硫酸钠和柠檬酸铁铵用于检测硫化氢的产生,使菌落中心呈黑色;溴麝香草酚兰和酸性复红为pH指示剂,发酵糖产酸的菌落呈红色,不发酵糖的菌落为蓝色。

选择鉴别培养基C. 麦康凯琼脂MacConkey:含乳糖,牛胆盐可抑制G+菌,中性红是pH指示剂,细菌发酵乳糖产酸时菌落呈粉红色,并在菌落周围出现胆盐沉淀的浑浊圈。

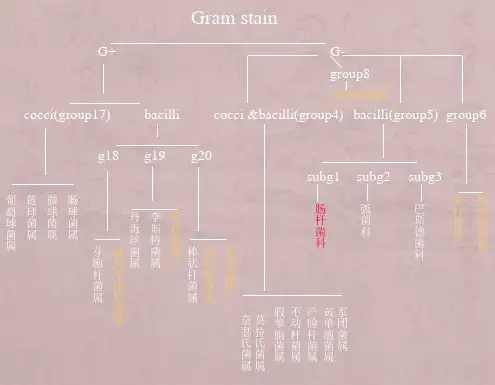

肠杆菌科细菌分群的依据

肠杆菌科(Enterobacteriaceae)是一类革兰氏阴性杆菌,包含多种常见的肠道细菌,如大肠杆菌(Escherichia coli)、沙门氏菌(Salmonella)、克雷伯氏菌(Klebsiella)等。

肠杆菌科细菌的分群主要是根据它们的生物学特性和遗传关系。

以下是一些常见的肠杆菌科细菌分群依据:

基因组分析:通过对细菌基因组的序列分析,可以比较细菌之间的遗传关系。

例如,使用多重序列比对和构建系统发育树等方法,可以确定细菌的亲缘关系和进化关系。

生理和生化特性:肠杆菌科细菌可以通过对它们的生理和生化特性进行比较来进行分群。

这些特性包括代谢途径、酶的产生、对特定物质的利用能力等。

表型特征:细菌的形态、生长速度、产生的色素等表型特征也可以作为分群的依据。

例如,一些肠杆菌科细菌在不同的培养基上会产生不同的形态和色素。

抗生素敏感性:肠杆菌科细菌对不同抗生素的敏感性也可以用来分群。

通过对细菌进行抗生素敏感性测试,可以确定它们对不同抗生素的耐药性模式,从而进行分群。

综合利用以上的依据,可以对肠杆菌科细菌进行分群和分类,以更好地了解它们的特性和进行相关研究。

需要注意的是,肠杆菌科细菌的分类和分群是一个复杂的领域,不同的研究者和分类系统可能采用不同的方法和依据进行分类。

肠杆菌科细菌最常见的耐药机制摘要:1.肠杆菌科细菌概述2.肠杆菌科细菌的耐药机制3.碳青霉烯类抗菌药物对肠杆菌科细菌的耐药性分析4.肠杆菌科细菌耐药性的变迁特点5.探讨肠杆菌科细菌耐药机制的研究方法正文:1.肠杆菌科细菌概述肠杆菌科细菌是一类广泛存在于自然环境中的细菌,主要生活在水和土壤中。

其中,大部分肠杆菌科细菌对人体无害,但部分细菌可引起人类疾病,如腹泻、败血症等。

近年来,随着抗生素的广泛使用,肠杆菌科细菌的耐药性问题日益严重,给临床治疗带来了很大困难。

2.肠杆菌科细菌的耐药机制肠杆菌科细菌的耐药机制多种多样,主要包括以下几个方面:(1)产β-内酰胺酶:β-内酰胺酶是一类可以水解β-内酰胺类抗生素的酶,如头孢菌素、青霉素等。

肠杆菌科细菌通过产生β-内酰胺酶,降低抗生素的活性,从而产生耐药性。

(2)药物外排泵:药物外排泵是一种可以将抗生素从细胞内泵到细胞外的膜转运蛋白,通过增强抗生素的排出,降低细胞内抗生素浓度,从而产生耐药性。

(3)靶位改变:抗生素通常通过作用于细菌的特定靶位,干扰细菌的正常生理功能,从而达到抑菌或杀菌作用。

部分肠杆菌科细菌通过改变抗生素作用靶位,降低抗生素的抑菌效果,产生耐药性。

(4)增强药物代谢:肠杆菌科细菌通过增强药物代谢酶的活性,加速抗生素在体内的代谢,降低抗生素浓度,从而产生耐药性。

3.碳青霉烯类抗菌药物对肠杆菌科细菌的耐药性分析碳青霉烯类抗菌药物,如亚胺培南、美罗培南等,具有较好的通透性和广谱抗菌活性,但对部分肠杆菌科细菌的耐药性较高。

近年来,对碳青霉烯类抗菌药物的耐药率逐渐上升,给临床治疗带来了很大挑战。

4.肠杆菌科细菌耐药性的变迁特点肠杆菌科细菌耐药性的变迁特点主要表现在以下几个方面:(1)对不同抗生素的耐药率有所不同:部分肠杆菌科细菌对某些抗生素的耐药率较高,而对另一些抗生素的耐药率较低。

(2)耐药率随时间的推移逐渐上升:随着抗生素的广泛使用,肠杆菌科细菌的耐药率逐渐上升,部分细菌甚至对多种抗生素产生了多重耐药性。