第二语言教学概论

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:8

《第二语言教学概论》是一本由语言学家撰写的重要教育理论著作,本书涵盖了第二语言习得的相关理论、方法和实践,对于如何有效地教授第二语言提供了宝贵的指导。

下面我们将通过该书的主要内容来进行介绍。

一、第二语言习得的基本概念1.1 第二语言习得与母语习得的区别在第二语言教学中,学习者往往已经掌握了一种语言,因此他们在学习第二语言时会有不同于母语习得的特点,这需要教师针对性地采用不同的教学方法。

1.2 第二语言习得的环境因素环境因素对第二语言习得有着重要的影响,包括社会环境、学习环境等,教师需要根据学习者的具体环境来进行教学设计。

二、第二语言教学的理论基础2.1 语言习得的自然模式理论自然模式理论认为语言习得是一个自然而然的过程,学习者在真实语言环境中通过接触和模仿来习得语言。

2.2 语言习得的认知模式理论认知模式理论则强调学习者在语言习得中的认知过程,包括对语法规则的理解和运用等认知活动。

三、第二语言教学的教学方法3.1 交际法交际法注重学习者在真实语言环境中的交际能力,注重学习者的实际语言运用能力。

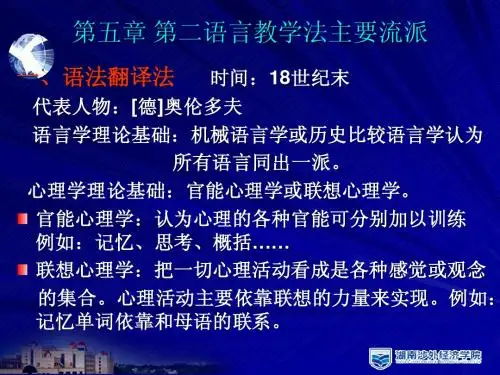

3.2 语法翻译法语法翻译法则注重语法规则的传授和学习者对母语和目标语言之间的翻译能力。

四、第二语言教学的实践策略4.1 课堂教学设计教师需要根据学习者的实际情况设计恰当的课堂教学活动,包括听说读写等多方面能力的培养。

4.2 课外练习指导除了课堂教学,教师还需要指导学习者进行课外练习,提高他们的语言能力。

《第二语言教学概论》通过对第二语言习得的基本概念、教学理论基础、教学方法和实践策略进行系统概述,为第二语言教学提供了理论和实践上的指导,对于语言教育工作者和学习者来说都具有重要的参考价值。

这本书不仅可以帮助教师更好地开展第二语言教学工作,也可以帮助学习者更好地理解和掌握第二语言。

在《第二语言教学概论》中,作者还深入探讨了第二语言习得的基本概念。

除了上文提及的第二语言习得与母语习得的区别和环境因素外,作者还强调了语言习得的个体差异。

●对外汉语教学的性质:对外汉语教学是语言教学的一个分支学科,是一种第二语言教学或外语教学,是一个专门的学科、综合的学科、应用的学科。

●对外汉语教学的特点:以培养交际能力为目标;以技能训练为中心;以基础阶段为重点;以语言对比为基础;与文化因素相结合;集中强化的教学方式。

●第一语言(≈母语):人出生以后首先接触和掌握的语言。

●第二语言:在掌握第一语言之后,学习和使用的其他语言。

●目的语:现在正在学习并希望掌握的语言。

●语言能力:掌握语言知识(包括语言要素和语用规则)的能力。

●语言交际能力:(美)海姆斯:判断一个语言形式在语法上是否正确的能力;判断一个语言形式在心理上能否被接受的能力;判断一个语言形式是否得体的能力;判断一个语言形式是常用还是少用(语言的使用频率)的能力。

(美)卡奈尔:语言学能力、社会语言学能力、话语能力、交际策略能力。

●结构、功能、文化的结合与联系:“结构”是指语言的结构,包括语法结构和语义结构;“功能”指用语言做事,即语言在一定的情境中所能完成的交际任务。

“结构、功能、文化”三结合的意思是:结构是基础、功能是目的、文化教学要为语言教学服务。

结构、功能、文化的结合应贯穿语言教学的始终。

●大脑语言功能的侧化(单侧化——左脑):布洛卡区(语言前区)——书写区;韦尼克区(语言后区)——阅读区。

●语言习得的关键期(临界期)理论:指的是根据大脑发育过程确定的语言习得的最佳年龄阶段(1-12岁,一说1-6岁)。

●认知方式:信息加工的方式。

1)场独立型——善于从整体中发现个别的能力,适合学自然科学、在课堂条件下学习。

场依存型——善于从整体上依靠互相联系认识事物,适合学社会科学,善于交际,容易受他人影响。

2)冲动型——面对认识任务时反应快,语言表达流利性高,准确性不够。

审慎型——面对认识任务时反应慢,语言表达准确性高,流利性不够。

3)容忍型(宽型)——概括同类事物时更注意共性,容易过度概括。

排他型(窄型)——概括同类事物时更注意个性,容易过度精细。

第二语言教学概论温习资料第一讲:总论一、对外汉语教学的性质、任务和特点:对外汉语教学:对外汉语教学是“对外国人的汉语教学”。

教学内容是汉语,教学对象是外国人,不是汉族人和中国的少数民族,少数民族的汉语教学与对外国人的汉语教学有一起的地方,也有不同的地方。

当咱们说“对外汉语教学”时不包括对我国少数民族进行的汉语教学,但对国外华裔教学应包括在内。

对外汉语教学的性质:对外汉语教学是语言教学的一个分支学科,是一种第二语言教学或外语教学,与作为第二语言的外语的其他语言的教学属于同一性质。

是一门专门的、应用的、综合的学科。

对外汉语教学的任务:是培育学习者汉语的语言能力和语言交际能力。

对外汉语教学学科的任务:是为了揭露和说明对外汉语教学的规律,以便提高对外汉语教学的效率和成功率。

具体地说,是研究汉语作为第二语言教学的原理、教学的全进程、教学体系中各类因素的彼此关系和彼此作用、教学规律和学习规律,并由此制订出对外汉语教学的大体原那么和方式,用以指导教学实践,提高教学效率和教学水平。

对外汉语教学的特点:(1)以培育汉语交际能力为目标;(2)以技术训练为中心;(3)以基础时期为重点;(4)以语言对照为基础;(5)与文化因素相结合;(6)集中强化的教学方式。

二、第一语言、第二语言和目的语:第一语言:人们诞生后最先接触、学习和把握的语言。

第二语言:在把握第一语言以后学习和利用的其他语言。

目的语:正在学习,希望把握的语言。

常与母语相对利用。

第一语言和第二语言,母语和外语,这两组概念的交叉:多数人的第一语言是母语,但也有人的第一语言不是母语,反而是外语,如移民到国外的某些人的子女。

多数人的第二语言是外语或别的民族的语言(非本民族),但也有相反的情形。

因此母语不完全等同于第一语言,外语也不等同于第二语言。

第二语言和外语的概念的交叉:第二语言可能是母语,但在更多情形下是外语,也可能既不是母语也不是外语,而是本国其他民族的语言,如中国的少数民族学汉语,汉语既不是他的母语,也不是外语,而是第二语言。

汉语作为第二语言教学的难点11外汉1 汪甜甜随着社会的发展和时代的进步,越来越多的人开始学习汉语。

毋庸置疑,任何语言作为第一语言或母语进行学习都不会存在太大的困难,然而作为第二语言,尤其是汉语这一普遍被认为较为难学的语言作为第二语言,总会存在许多的问题。

因此汉语作为第二语言教学也就存在着许多难点。

当然,意识的能动作用是巨大的。

老师们可能经常会告诉那些学习汉语的学生:不要认为汉语很难。

任何事情一旦你觉得它很难,那么即使它很容易你也会存在心理障碍。

当然,我承认从某些方面来讲这是一个客观的事实,你可以告诉学生汉语没有法语中那么多的动词变位需要记,也没有德语那么多的阴、阳、中性单词需要区分,但是对于大部分汉语作为第二语言的学习者来说,他们在听过无数人陈述汉语是最难学的语言以后,已经形成了这一条件反射,这时候再让他们相信汉语不难学几乎是不可能的,尤其是当他们已经开始了一段时间的汉语学习以后。

所以我们不能单单依靠学生自身的心里调节来解决问题,更要通过对于难点的梳理和讲解使学生彻底了解和掌握这些难点。

接下来,我将就语音、字词和语法三个方面来分析其中的教学难点并就其中的部分难点简单讲一下个人解决方案。

一.语音方面的教学难点主要包括声调、拼音和音变三个方面。

声调方面的第一个问题是难以发出四声。

汉语声调分为阴平、阳平、上声、去声四个调。

而许多其他的语言,如英语、法语等语言来说,只有整个句子的句调,例如问句尾音上扬等,而不存在单个字词的声调。

这就给许多母语没有声调的学习者带来巨大的困难,他们很难准确地发出四声调值。

对于初学者的这种情况,可以用四声手势在上课进行声调练习的时候多加提醒。

然而第二个问题就随之而来了,许多学习者在学习了一段时间以后仍然会发不出调,当然,通常来说一、三、四声没有太大的问题,问题最明显的是二声声调找不准基调,因为二声要求上扬,许多学习者容易感到困惑的是从哪里开始上扬。

我对于这些学者采取的一个方法是用一声做比较,比如你想说“十”,你现在心里念一个一声的字,如“一”,然后再接上自己想说的,让他们连城“一十”,有了“一”做基调,就容易发出二声了。

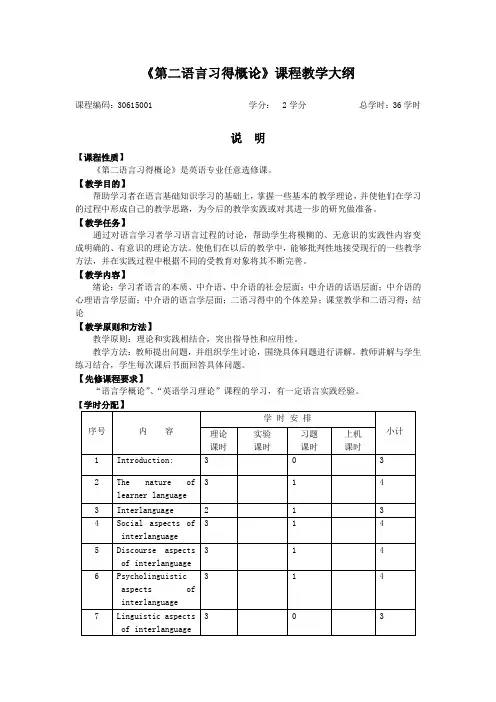

《第二语言习得概论》课程教学大纲课程编码:30615001 学分: 2学分总学时:36学时说明【课程性质】《第二语言习得概论》是英语专业任意选修课。

【教学目的】帮助学习者在语言基础知识学习的基础上,掌握一些基本的教学理论,并使他们在学习的过程中形成自己的教学思路,为今后的教学实践或对其进一步的研究做准备。

【教学任务】通过对语言学习者学习语言过程的讨论,帮助学生将模糊的、无意识的实践性内容变成明确的、有意识的理论方法。

使他们在以后的教学中,能够批判性地接受现行的一些教学方法,并在实践过程中根据不同的受教育对象将其不断完善。

【教学内容】绪论;学习者语言的本质、中介语、中介语的社会层面;中介语的话语层面;中介语的心理语言学层面;中介语的语言学层面;二语习得中的个体差异;课堂教学和二语习得;结论【教学原则和方法】教学原则:理论和实践相结合,突出指导性和应用性。

教学方法:教师提出问题,并组织学生讨论,围绕具体问题进行讲解。

教师讲解与学生练习结合,学生每次课后书面回答具体问题。

【先修课程要求】“语言学概论”、“英语学习理论”课程的学习,有一定语言实践经验。

【教材与主要参考书】教材:Rod Ellis 《第二语言习得》上海外语教育出版社,2000年。

参考书:P. M. Lightbown and N. Spada 《语言学习机制》上海外语教育出版社, 20XX年。

Rod Ellis《第二语言习的研究》上海外语教育出版社, 1994年。

大纲内容第一部分Introduction: Describing and Explaining L2 Acquisition【教学目的和要求】教学目的:本章是全书的绪论,学习的目的是弄清第二语言习得的概念和目标。

教学要求:明确什么是学习者语言等相关概念,从而在整体上使学生对第二语言习得的基本理论有个概括性的了解。

【内容提要】Ⅰ.The definition of second language acquisitionⅡ.The goals of second language acquisitionⅢ.Two case studiesⅣ.Methodological issuesⅤ.Issues in the description of learner languageⅥ.Issues in the explanation of L2 acquisition【教学重点与难点问题】教学重点:the definition of second language acquisition教学难点:the goals of second language acquisition【复习参考题】1. In what respects is Wes a ‘good language learner’ and on what respects is he not one?2. What is your own definition of a ‘good language learner’?第二部分The Nature of Learner Language【教学目的和要求】教学目的:学生了解学习者语言的本质。

第二语言习得概论Rod Ellis 全书汉语翻译引言写这本书的目的是为了全面的解释第二语言习得,我们尽可能的描述理论,而不是提出理论,所以,本书不会有意识地凸显任何一种二语习得的方法或理论作为已经被认可的看法。

其实,现在做到这一点是不可能的,因为二语习得研究还处于初期阶段,仍有许多问题需要解决,当然,我们不可能完全把描述和解说隔裂开来,所以,对于我所选择描述的理论解释时,不可避免地带有我自己的观点倾向。

这本书写给两类读者,一类是二语习得课程的初学者,他们想整体了解二语研究的现状。

二是想明白学习者怎么学习第二语言的教师。

因为是二语习得的初级教程,第一章列出了有关第二语言习得的主要理论观点。

接下来的几章各自阐述一方面的理论观点,然后第10章汇总所有理论以对二语习得的不同理论进行全面研究。

每章后面提供可进一步阅读的参考建议,这可以指引学生进入二语研究快速发展的前沿领域。

但是,应该想到许多读者是第二语言或外语老师,所以本书也应该让他们对课内和课外的二语习得是怎么发生的有一个清楚的认识。

按传统,是教师决定课堂上学生学习什么和按什么顺序学习。

例如,语言教科书就把既定的内容顺序强加给学生学习,这些课本设想书中设计的语言特征出现的顺序和学生能够接受并习得的顺序相同。

同样,教师在制定教学计划时也会这样做,他们认为精选学习内容和把教学内容排序将有利于教学。

但是除非我们确定教师教学计划和学生的习得顺序相符,不然我们不能确定教学内容可以直接有利于学生学习。

教师不仅决定教学的内容和结构,他们也决定第二语言怎么教,他们决定教学法,他们决定是否操练,操练多少,是否纠错和什么时间纠错以及纠到什么程度,教师们根据他们所选择的教学法来处理语言学习过程。

但是,又一次,我们不能确保教师选择的教学法规则和学习者学习语言的进程是相符的,例如,教师可能决定关注语法的正确性,而学习者可能只关注自己的意思是否被理解,不在乎语法是否正确,教师可能关注操练灌输一个一个语言点,而学生却可能整体上把握语言问题,逐渐的掌握在某一相同的时间处理各种语言点的能力,学生所进行的学习可能不是教师的教学法所设想的。

第二语言教学概论第一章绪论一、学科性质1、学科定位(1)对外汉语教学(Teaching Chinese to Foreigners):指教师将汉语交际技能及相关汉语知识传授给海外非母语者的过程。

(2)狭义应用语言学:主要指语言教学,尤其是指第二语言教学或外语教学。

(3)对外汉语教学是语言教学的一种,是应用语言学(applied linguistics)的一个分支。

(4)汉语国际教育(Teaching Chinese to Speakers of Other Languages):应“汉语走出去”国家战略提出的新名词,是狭义的对外汉语。

2、对外汉语教学的3个含义(1)教学:教师将知识、技能传授给学生的过程(1996《现代汉语词典》)。

这个教学过程分为四部分:总体设计、教材编写、教学实施、测试。

(2)学科A、对外汉语的基础学科:语言学、心理学、教育学,对应学科理论基础包括语言学理论、心理学理论、教育学理论。

B、对外汉语教学研究:一方面是理论研究,即对3门基础学科的理论进行研究,并结合对外汉语教学实践,建立本学科的理论范畴;另一方面要重点研究“教什么、如何学、怎么教”这三大问题,研究这三者之间的相互关系。

(3)事业A、加快孔子学院建设。

(孔子学院是以教授汉语和传播中国文化为宗旨的非营利性公益机构。

)B、加强师资队伍建设。

(一是建立师资培训全球网站,开发多媒体培训课件,提供在线培训辅导,通过网上网下、境外境内相结合的方式,大幅度提升师资培训规模和质量。

二是将“对外汉语”提升为二级学科,支持高校建立汉语作为第二语言教学的专业硕士,并增加推荐免试招收硕士生名额,实行本科定向招生,将人才培养与使用直接挂钩。

三是充分利用高校现有的对外汉语、外语、中文、教育等专业在校生和毕业生资源、坚持向社会公开招聘志愿者教师,积极从海外留学人员和华人华侨中招募志愿者教师。

四是在海外推行汉语师资能力考试、培训和认定,与国外相关机构联合培养海外教师,支持各国开设培养汉语师资的相关专业或课程,增强海外师资队伍自身发展后劲。

五是重点建设若干个“国家汉语国际推广基地”,并选择一批中学和社会机构,建立“汉语国际推广中小学师资实习基地”。

)C、大力推进教材编写和发行体制创新。

(一是尽快开发出多媒体和网络教材。

二是引进市场竞争机制,实行招标制度,提高编写质量和效益。

三是根据各国实际需要,帮助其正规教育系统设计汉语教学课程、教学计划和大纲,制作多语种的“海外大中小学优秀教师示范教学电教课程”。

四是加大面向社会大众的应用型、普及型教材的开发力度,更新世界主要语种的汉语广播教材。

)D、构建全球汉语网络平台。

(网络孔子教育平台、汉语学习网)E、改革与创新汉语考试。

(SHK考试,实现机考、纸考、网考三结合的考试方式)二、语言学习的基本概念1、第一语言:指孩子最早习得的语言,也就是从父母或周围其他人那里自然习得的语言。

2、本族语:指本民族的语言。

3、母语:传统是指本国或本民族的语言,按国籍来分。

(移居海外未取得国籍的中国公民,首先习得居住国的语言非母语;而取得国籍者虽先习得本国语但并非母语。

)4、第二语言:指在第一语言之后再学习的其他语言。

应用语言学领域里,通常把第一语言之外的语言统称为第二语言。

A、非本国语(外国语、外语):外国语言。

B、非本族语(外族语):指本民族之外的语言,包括其他民族和其他国家的语言。

C、非本地语(他方言)5、标准语:全民族的交际工具,具有规范性,是一个民族的共同语,通常是由本地区适用范围较广的方言发展而成。

6、族际共同语:多民族国家之间的共同交际工具,如美国、俄罗斯、中国······7、目标语(目的语):指学习者正在学习的语言。

不管是什么语言,不管是第一语言、第二语言、母语、外语、本族语······只要学习者正在学习,都可以称为目标语。

8、双语:一个人能够掌握、能同样熟练运用的两种。

当第二种语言达到比较熟练的程度时可以成为双语。

9、习得:指从周围环境中通过自然学习获得某种能力。

没有非常明确的学习语言的意识,没有专门的语言教师,在自然环境中,通过语言交际活动潜意识地获得语言的过程。

A、强化论——斯金纳B、传递论——奥斯古德C、内在论——乔姆斯基D、认知论——皮亚杰10、学习:指从阅读、听讲、研究、实践、训练中获得知识和技能。

多数情况下,学习是指专门场所由专门教师实施的专门教学,应有教学计划、教材、教学实施和测试。

学习等级(加涅):由低级到高级A、信号学习——巴甫洛夫经典性刺激反应实验B、刺激—反应学习——斯金纳操作条件反射实验C、连锁学习D、多种辨别学习E、言语联结学习F、慨念学习G、原理学习H、解决问题的学习11、第一语言与第二语言的差异A、主体:第一是幼儿,第二是成年人。

B、动机:第一天然、出于本能,第二为求职、考试、文凭等。

C、坏境:第一自然环境、语言生活,第二课堂、时间有限。

D、方式:看、听、模仿,把母语和慨念以及慨念之间的关系联系在一起进行学习,第二常常通过母语来联结慨念和声音的关系。

E、教育者及相关因素:第一教育者多为亲属,有感情,重内容;第二教育者为教师,重形式,注意偏误。

F、过程:第二没有前语言和单词句阶段,语音学习和词汇学习同步进行,词语学习和句法学习几乎同步进行。

G、文化三、第二语言教学1、特点:(1)以培养目的语交际能力为目标;(2)以技能训练为中心;(3)以基础阶段为重点;(4)以语言对比为基础;(5)与文化因素相结合;(6)集中强化的教学方式。

2、目标:培养出能用目标语进行交际的人才。

具体到对外汉语教学,就是培养出能用汉语进行交际的人才。

3、类别:(1)汉语预备教学;(2)汉语进修教学;(3)汉语言本科教学;(4)对外汉语本科教学;(5)对外汉语教学方向的硕士生博士生培养;(6)汉语国际教育。

四、基础学科和相关学科(体系)1、*语言学2、*心理学3、*教育学:(1)教育学理论是第二语言教学的基础,一般教育学理论的方法、技巧、手段,都适用于第二语言教学;(2)目前为止,全世界第二语言教学的效果,原因之一就是没有处理好知识和能力之间的关系,过分强调语言知识的传授,忽视语言技能和交际能力的培养;(3)传统教育观“以教师为中心”,后出现“以学生为中心”,第二语言学教学出现“双主体观”,认为教师是教育行为的主体,学生则是学习和发展的主体,现代教育过程就是教师和学生双主体协同活动的过程;(4)第二语言教学法多使用任务型教学法,基于交际任务的教学法分为三阶段:任务前(准备阶段),任务中(学习者在课堂上完成虚拟情境中的交际任务),任务后(教师讲评)。

<造句、替换练习和句子变换等练习不属于交际任务>4、神经心理学5、社会语言学:《国际汉语教师标准》提出教师要掌握的7个基本慨念范畴:语用及语用能力,会话结构,合作原则,礼貌原则,格莱斯的会话准则,得体性原则,言语行为理论,言语行为分类。

(1)交际能力:a、美国海姆斯(合语法性,可接受性,适合性,可能性);b、卡纳尔和斯威恩(语法能力,社会语言能力,语段能力,策略能力)(2)会话策略:受话者如何理解说话人的言语行为的含义,明白说话人的示意。

(3)a、合作原则(格莱斯):质量准则(不说自己认为不真实或没有证据的话)、数量准则(提供信息要满足会话目的)、相关准则(所说的话必须是相关的,不能答非所问)、方式准则(表达上要简明、有条理,避免模糊和歧义)。

b、得体性原则(利奇对格莱斯的合作原则进行补充和发展):得体准则(使他人受损最小,受惠最大)、慷慨准则(使自身受惠最小,受损最大)、赞誉准则(少贬低多赞誉他人)、谦逊准则(多贬低少赞誉自己)、一致准则(减少双方分歧,增加一致)、同情准则(减少对别人的反感,增加同情)6、跨文化交际学:A、语言交际B、非语言交际:体势语C、文化交际过程:蜜月期(2-3个月)、挫折期(4-5个月)、逐渐适应期(4-5个月之后)、接近或完全复原期(半年之后)第三章第二语言习得一、第一语言的作用与对比分析1、提出:1957年,美国语言学家罗伯特拉多博士(Dr. Robert Lado)2、语言学基础:结构主义语言学(structural linguistics),对语言进行静态分析;3、心理学基础:行为主义心理学(behaviouristic psychology)的迁移理论(transfer)。

4、理论:拉多认为,第二语言的获得也是通过刺激、反应、强化而形成习惯。

但与第一语言习得不同的是:第二语言和第一语言不同时,学习者会借助第一语言的一些规则,这会产生负迁移作用,也叫做干扰。

而且他认为两种语言最不同的地方,学生最难掌握,相同的、类似的地方则比较容易掌握。

因此他主张对第一语言和目的语进行语音、语法等方面的共时的对比,从而确定两者的相同点和不同点,预测学生有可能出现的错误。

5、对比等级(埃利斯):p776、程序:(1)经典程序:描写、选择、对比、预测;(2)针对教学和习得的对比程序:发现、选择、对比和解释、教学。

7、发展:(1)回避:学习者故意不使用某个语言形式;(2)相似等级:基于语言表层结构提出,指两种语言中对应的语言点表面相似,实际有一些区别,当这两种语言间存在这种“决定相似度”时,干扰更可能引发偏误;(3)干扰:一种学习者学习和表达的策略。

(科德提出,当一语跟二语相似时,一语可以用于二语的发展,促使学习者更快地沿普遍语法的路径前进,是对母语的一种“借用”,是一种学习策略,他建议将“干扰”重构为“调解”。

)(4)迁移二、偏误分析(跟母语干扰有关,还跟目标语泛化相连,偏误分析成为中介语研究、习得顺序研究重要的组成部分。

)1、偏误、错误、失误的定义2、偏误分析的步骤:(1)语料收集和选择A、自然语料(作文、对话录音等)B、非自然语料(语音、词汇、语法练习等)C、两者结合(语料库:汉语语料库如北大、中山、济南······)(2)偏误识辨(规律性偏误、偶然失误、结构式偏误、语用偏误)A、区分“失误”和“偏误”:前者一时疏忽引起,后者缺乏语言能力造成。

区分标准:一是出现频率多少,偶尔出现可能是失误;二是生成者能否自己纠正,可自纠是失误。

B、区分“显性异常(偏误)”和“隐性异常(偏误)”,显性在形式上违反句法规则,如“他破了杯子”,隐性无语法毛病,但放在上下文或语境里有问题。

(3)偏误点的确定与纠偏。

(4)形式分类:A、从传统的语法范畴(词类、句子成分、句式)等入手进行分析。

如“我旅行中国”(不及物动词带宾语)。

B、从标准数学范畴入手,对比偏误形式跟正确形式,概括二者区别。