20181008第二章 跨国公司理论

- 格式:ppt

- 大小:339.00 KB

- 文档页数:47

垄断优势理论1960年美国学者斯蒂芬·海默(Stephen Hymer)在麻省理工学院完成的博士论文《国内企业的国际化经营:对外直接投资的研究》中,率先对传统理论提出了挑战,首次提出了垄断优势理论。

垄断优势理论是由麻省理工学院C·P·金德贝格在70年代对海默提出的垄断优势进行的补充和发展。

它是一种阐明当代跨国公司在海外投资具有垄断优势的理论。

此理论认为,考察对外直接投资应从“垄断优势”着眼。

鉴于海默和金德尔伯格对该理论均做出了巨大贡献,有时又将该理论称为“海默-金德尔伯格传统”(H-K Tradition)。

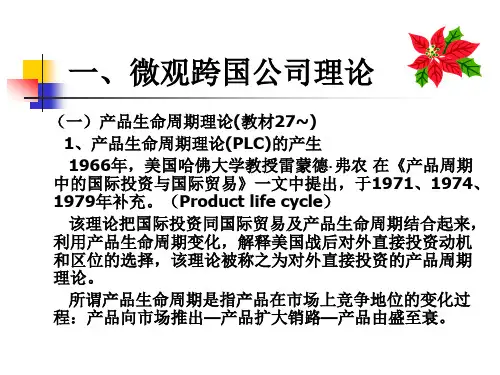

目录一、产生背景20世纪50年代以后,美国跨国公司呈如火如荼迅速发展之势,利润差异论的局限性暴露无疑,因而迫切需要具有较强解释力的理论出现。

二、主要思想该理论的核心内容是“市场不完全”与“垄断优势”。

市场的不完全性是对外直接投资的根本原因,同时跨国公司的垄断优势是对外直接投资获利的条件。

传统的国际资本流动理论认为,企业面对的海外市场是完全竞争的,即市场参与者所面对的市场条件均等,且无任何因素阻碍正常的市场运作。

完全竞争市场所具备的条件是:①有众多的卖者与买者,其中任何人都无法影响某种商品市场价格的涨跌;②所有企业供应的同一商品均是同质的,相互间没有差别;③各种生产要素都在市场无障碍地自由流动;④市场信息通畅,消费者、生产者和要素拥有者对市场状况和可能发生的变动有充分的认识。

海默认为,对市场的这种描述是不正确的,“完全竞争”只是一种理论研究上的假定,现实中并不常见,普遍存在的是不完全竞争市场,即受企业实力、垄断产品差异等因素影响所形成的有阻碍和干预的市场。

海默认为,市场不完全体现在以下四个方面:①商品市场不完全,即商品的特异化、商标、特殊的市场技能以及价格联盟等;②要素市场不完全,表现为获得资本的不同难易程度以及技术水平差异等;③规模经济引起的市场不完全,即企业由于大幅度增加产量而获得规模收益递增;④政府干预形成的市场不完全,如关税、税收、利率与汇率等政策。

国际生产折衷理论折衷理论包容了所有权优势、区位优势和内部化优势三个要素变量,以三个要素的组合情况判断企业进入国际市场模式的条件,同样也是跨国公司进行FDI的理性动因。

所有权特定优势是指一国企业拥有或能够得到的而他国企业没有或无法得到的无形资产、规模经济等方面的优势。

包括两个方面,一是由于独占无形资产所产生的优势,另一是企业规模经济所产生的优势。

区位特定优势是东道国拥有的优势,企业只能适应和利用这项优势。

它包括两个方面:一是东道国不可移动的要素禀赋所产生的优势,如自然资源丰富、地理位置方便等;另一是东道国的政治经济制度,政策法规灵活等形成的有利条件和良好的基础设施等。

内部化优势,指企业在通过对外直接投资将其资产或所有权内部化过程中所能拥有的优势。

也就是说,企业将拥有的资产通过内部化转移给国外子公司,可以比通过交易转移给其他企业获得更多利益。

内部化的根源在于外部市场失效。

邓宁把市场失效分为结构性市场失效和交易性失效两类,结构性市场失效是指由于东道国贸易壁垒所引起的市场失效,交易性市场失效是指由于交易渠道不畅或有关信息不易获得而导致的市场失效。

企业必须同时兼备所有权优势、内部化优势和区位优势才能从事有利的海外直接投资活动。

如果企业仅有所有权优势和内部化优势,而不具备区位优势,这就意味着缺乏有利的海外投资场所,因此企业只能将有关优势在国内加以利用,而后依靠产品出口来供应当地市场。

如果企业只有所有权优势和区位优势,则说明企业拥有的所有权优势难以在内部利用,只能将其转让给外国企业。

如果企业具备了内部化优势和区位优势而无所有权优势,则意味着企业缺乏对外直接投资的基本前提,海外扩张无法成功。

折衷理论的分析过程与主要结论可以归纳为以下四个方面:一是跨国公司是市场不完全性的产物,市场不完全导致跨国公司拥有所有权特定优势,该优势是对外直接投资的必要条件。

二是所有权优势还不足以说明企业对外直接投资的动因,还必须引入内部化优势才能说明对外直接投资为什么优于许可证贸易。

垄断优势理论1960年美国学者斯蒂芬·海默(Stephen Hymer)在麻省理工学院完成的博士论文《国内企业的国际化经营:对外直接投资的研究》中,率先对传统理论提出了挑战,首次提出了垄断优势理论。

垄断优势理论是由麻省理工学院C·P·金德贝格在70年代对海默提出的垄断优势进行的补充和发展。

它是一种阐明当代跨国公司在海外投资具有垄断优势的理论。

此理论认为,考察对外直接投资应从“垄断优势”着眼。

鉴于海默和金德尔伯格对该理论均做出了巨大贡献,有时又将该理论称为“海默-金德尔伯格传统”(H-K Tradition)。

目录一、产生背景二、主要思想三、垄断优势理论的结论四、对于不同国家之间直接投资的解释五、对跨国公司各垄断优势的补充六、垄断优势理论的扩展七、评价一、产生背景20世纪50年代以后,美国跨国公司呈如火如荼迅速发展之势,利润差异论的局限性暴露无疑,因而迫切需要具有较强解释力的理论出现。

二、主要思想该理论的核心内容是“市场不完全”与“垄断优势”。

市场的不完全性是对外直接投资的根本原因,同时跨国公司的垄断优势是对外直接投资获利的条件。

传统的国际资本流动理论认为,企业面对的海外市场是完全竞争的,即市场参与者所面对的市场条件均等,且无任何因素阻碍正常的市场运作。

完全竞争市场所具备的条件是:①有众多的卖者与买者,其中任何人都无法影响某种商品市场价格的涨跌;②所有企业供应的同一商品均是同质的,相互间没有差别;③各种生产要素都在市场无障碍地自由流动;④市场信息通畅,消费者、生产者和要素拥有者对市场状况和可能发生的变动有充分的认识。

海默认为,对市场的这种描述是不正确的,“完全竞争”只是一种理论研究上的假定,现实中并不常见,普遍存在的是不完全竞争市场,即受企业实力、垄断产品差异等因素影响所形成的有阻碍和干预的市场。

海默认为,市场不完全体现在以下四个方面:①商品市场不完全,即商品的特异化、商标、特殊的市场技能以及价格联盟等;②要素市场不完全,表现为获得资本的不同难易程度以及技术水平差异等;③规模经济引起的市场不完全,即企业由于大幅度增加产量而获得规模收益递增;④政府干预形成的市场不完全,如关税、税收、利率与汇率等政策。