沙洲的形成全解

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:26

【新高考预测】新高考地理最有可能考查的江心洲、河漫滩的形成过程一江心洲江河中的沙洲(岛屿)。

它是由心滩不断增大淤高而成。

有的江心洲高出平水位以上,洪水泛滥时顶部盖上悬移质泥沙;有的江心洲长期出露水面,洪水期也不没入水面以下。

它们都比心滩稳定,一般是洲头冲刷,洲尾沉积,使江心洲不断下移。

如长江下游的太平洲、长江口的崇明岛、湘江中的橘子洲等江心洲,江河中的沙洲岛,由河漫滩相和河床相沉积而成。

它是由心滩不断增大淤高而成。

有的江心洲高出平水位以上,洪水泛滥时顶部盖上悬移质泥沙;有的江心洲长期出露水面。

它们都比心滩稳定,一般是洲头冲刷,洲尾沉积,使江心洲不断下移。

浅滩形成后,增大了浅滩滩面上的糙率,引起流速减小,浅滩滩面上水流的挟沙力降低,使床质泥沙继续在浅滩上沉积下来,浅滩便可继续发展,使之在枯水期出露水面,称为心滩。

心滩是江心洲发展的初级阶段。

心滩是由河床中部的沉积物构成的形态,形成于河流从狭窄段流入开阔段的部位。

最初形成的是雏形心滩。

雏形心滩可因后来的冲刷而消失,也可通过进一步沉积而发展加大。

由于雏形心滩的存在,过水断面缩小,水流速度增大,并促使主流线偏向两岸,从而使两岸遭受冲刷,发生后退,产生环流。

这种环流不同于弯道环流。

这时,表层水流从中部分别流向两岸,底层水流从两侧流向中间,形成两股环流,促进河床中部发生沉积作用。

流水携带的碎屑沿雏形心滩周围和顶部不断淤积,使之不断扩大和堆高,转变成心滩。

心滩在洪水期被淹没,在枯水期露出。

在心滩表面上,常常形成许多沙波。

所以心滩表面的阻力不仅比所在河床明显增加,而且比浅滩也显著增大。

由于心滩的规模比浅滩大,对水流的阻力也显著增大,所以心滩形成后,洪水流过心滩表面时,由于流速明显减小,使大量较细的泥沙在心滩表面沉积下来,心滩的高度也随之淤高,逐渐地高出年平均水位,便形成江心洲。

江心洲高出年平均水位,所以在枯水期与中水期不被水流淹没,在洲面上能生长一年生植物。

随着植物复盖率增大,糙率显著增大,故洲面上植物生长后,洲面糙率增大,使水流流速显著减小,挟沙力明显降低,更促使洲面沉积抬高。

实验报告:沙洲的形成1. 引言沙洲是指在河流或海洋,由沉积物堆积而形成的陆地。

它们通常位于水流较缓或海浪较弱的地方,形成独特的生态系统,对生物多样性和生态平衡起着重要作用。

本实验旨在研究沙洲的形成过程,以便更好地了解自然环境中的地貌演变。

2. 实验步骤2.1 确定实验区域选择一个适合的河流或海洋区域作为实验区域。

可以考虑流速较缓、水流较平稳的地方,以便更好地观察沙洲形成的过程。

2.2 收集实验数据在实验区域周围设置监测点,记录水流速度、沉积物含量和水位等数据。

可以使用流速计、沉积物采样器和水位计等工具进行实时监测。

2.3 分析实验数据根据收集到的实验数据,对水流速度、沉积物含量和水位等因素进行分析。

比较不同监测点之间的差异,以及时间序列上的变化趋势。

2.4 绘制图表根据实验数据,绘制图表以便更直观地展示实验结果。

可以使用Excel等工具进行数据处理和图表绘制,或使用Python等编程语言进行数据分析和可视化。

3. 实验结果根据实验数据和分析结果,我们可以得出以下结论: - 水流速度较慢的地方更容易形成沙洲,因为水流无法将大量沉积物带走。

- 沉积物含量与沙洲的形成密切相关,含量较高的地方更容易形成沙洲。

- 水位的升降也会对沙洲的形成产生影响,低水位时更容易形成沙洲。

4. 结论通过本次实验,我们深入了解了沙洲形成的过程和影响因素。

在未来的研究中,可以进一步探索沙洲的生态功能和保护方法,以保护这一独特的地貌特征和生态系统。

5. 参考文献[1] Smith, J., & Johnson, A. (2010). Formation of sandbars in rivers: new insights from field observations and numerical modeling. Water Resources Research, 46(6).。

实验报告沙洲的形成实验报告:沙洲的形成引言沙洲是指在河流、湖泊或海洋中由沉积物堆积形成的陆地或岛屿。

它们在自然界中广泛存在,对生态系统和人类社会都有着重要的影响。

本实验旨在探究沙洲形成的原因和过程,以增进我们对地理学的理解。

实验设计我们选择了一条宽阔的河流作为实验场地,并使用了模拟工具和测量设备来监测沙洲的形成过程。

实验分为以下几个步骤:1. 河底测量:首先,我们使用声纳测量仪器来确定河床的形状和深度。

这有助于我们了解河流的水动力学特征,并为后续实验提供基础数据。

2. 沉积物采集:我们在河流中选择了几个不同的位置,使用沉积物采集器采集了一定量的沉积物样本。

这些样本将用于后续的实验分析。

3. 水流模拟:为了模拟河流中的水流,我们使用了一个水槽和一台水泵。

通过调整水泵的流量和速度,我们模拟了不同的水动力条件,以观察沉积物在不同条件下的运动和堆积情况。

4. 沉积物分析:我们将采集到的沉积物样本进行粒度分析和化学成分分析。

这有助于我们了解沉积物的组成和特性,从而推断沙洲形成的原因。

实验结果通过实验,我们观察到了沙洲形成的一些重要结果:1. 水动力条件:在水流速度较快的区域,沉积物往往被冲刷走,难以形成沙洲。

而在水流速度较慢的区域,沉积物容易沉积和堆积,从而形成沙洲。

2. 沉积物粒度:我们发现,沙洲通常由较粗的沉积物组成。

这是因为在水流速度较快的情况下,细小的沉积物会被冲刷走,而较粗的沉积物则能够沉积并堆积形成沙洲。

3. 沉积物组成:通过化学成分分析,我们发现沉积物中含有丰富的有机物和矿物质。

这些物质的沉积和堆积促进了沙洲的形成。

讨论与结论沙洲的形成是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。

本实验通过模拟和分析,揭示了一些重要的原因和过程。

首先,水动力条件是沙洲形成的关键因素之一。

水流速度较慢的区域容易形成沙洲,而水流速度较快的区域则难以形成。

这与沉积物的运动和堆积有关。

其次,沉积物的粒度也对沙洲形成起到重要作用。

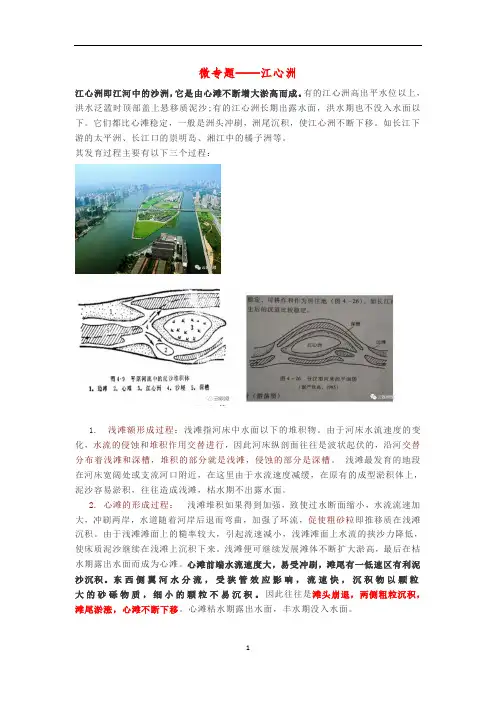

微专题——江心洲江心洲即江河中的沙洲,它是由心滩不断增大淤高而成。

有的江心洲高出平水位以上,洪水泛滥时顶部盖上悬移质泥沙;有的江心洲长期出露水面,洪水期也不没入水面以下。

它们都比心滩稳定,一般是洲头冲刷,洲尾沉积,使江心洲不断下移。

如长江下游的太平洲、长江口的崇明岛、湘江中的橘子洲等。

其发育过程主要有以下三个过程:1. 浅滩额形成过程:浅滩指河床中水面以下的堆积物。

由于河床水流速度的变化,水流的侵蚀和堆积作用交替进行,因此河床纵剖面往往是波状起伏的,沿河交替分布着浅滩和深槽,堆积的部分就是浅滩,侵蚀的部分是深槽。

浅滩最发育的地段在河床宽阔处或支流河口附近,在这里由于水流速度减缓,在原有的成型淤积体上,泥沙容易淤积,往往造成浅滩,枯水期不出露水面。

2. 心滩的形成过程:浅滩堆积如果得到加强,致使过水断面缩小,水流流速加大,冲刷两岸,水道随着河岸后退而弯曲,加强了环流,促使粗砂粒即推移质在浅滩沉积。

由于浅滩滩面上的糙率较大,引起流速减小,浅滩滩面上水流的挟沙力降低,使床质泥沙继续在浅滩上沉积下来。

浅滩便可继续发展滩体不断扩大淤高,最后在枯水期露出水面而成为心滩。

心滩前端水流速度大,易受冲刷,滩尾有一低速区有利泥沙沉积。

东西侧翼河水分流,受狭管效应影响,流速快,沉积物以颗粒大的砂砾物质,细小的颗粒不易沉积。

因此往往是滩头崩退,两侧粗粒沉积,滩尾淤涨,心滩不断下移。

心滩枯水期露出水面,丰水期没入水面。

3. 江心洲形成过程:心滩形成后,心滩两侧环流作用更强。

由于心滩的规模比浅滩大,对水流的阻力也显著增大,所以洪水流过心滩表面时,由于流速明显减小,使大量较细的泥沙在心滩表面沉积下来,心滩的高度也随之淤高,逐渐地高出年平均水位,便形成江心洲。

江心洲终年露出水面,也存在例外,比如洪水来临,江心洲存在短暂的没入水下时期。

典型例题天兴乡位于武汉城区东北部的江心洲上,其聚落分布受长江流域洪涝灾害及河道自然演变影响显著,早期天兴乡居民住宅聚落选址主要在沙洲南部,后来又向北部迁移目前出现大面积荒废村落,形成多个“空心村”。

沙洲的形成的实验报告沙洲的形成的实验报告引言:沙洲是在水体中形成的一种地貌形态,它是由水流携带的沉积物在特定地点逐渐堆积而成。

本次实验旨在探究沙洲形成的原因和过程,以及影响沙洲形成的因素。

实验材料和方法:1. 河流模型:使用一个长而窄的水槽模拟河流,并在水槽底部放置一层细沙作为沉积物。

2. 水泵:通过水泵将水源引入水槽中,模拟水流。

3. 沙子:使用不同颗粒大小的沙子,以模拟不同的沉积物。

实验步骤:1. 准备水槽和沉积物:在水槽底部均匀铺设一层细沙,确保沉积物的均匀性。

2. 开启水泵:将水泵启动,将水源引入水槽中,形成水流。

3. 观察水流:观察水流在水槽中的流动情况,注意观察水流的速度和方向。

4. 沉积物堆积:观察水流中的沉积物在特定地点逐渐堆积,形成沙洲。

5. 记录数据:记录沙洲形成的时间、位置和沉积物的颗粒大小。

实验结果:通过实验观察,我们发现以下结果:1. 沉积物的颗粒大小对沙洲形成有影响:较大颗粒的沉积物在水流中沉积速度较快,形成沙洲的时间较短;而较小颗粒的沉积物在水流中沉积速度较慢,形成沙洲的时间较长。

2. 水流速度对沙洲形成有影响:水流速度越快,沉积物的运动速度越快,沙洲形成的时间越短;水流速度越慢,沉积物的运动速度越慢,沙洲形成的时间越长。

3. 沙洲形成的位置受到水流的影响:水流在流动过程中会受到地形和障碍物的影响,使得沉积物在特定位置逐渐堆积,形成沙洲。

讨论和分析:通过以上实验结果,我们可以得出以下结论:1. 沙洲的形成是由水流携带的沉积物在特定地点逐渐堆积而成。

2. 沙洲的形成受到沉积物颗粒大小和水流速度的影响,较大颗粒的沉积物和较快的水流速度会促进沙洲的形成。

3. 沙洲形成的位置受到水流的影响,水流在流动过程中受到地形和障碍物的制约,使得沉积物在特定位置逐渐堆积。

结论:沙洲的形成是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。

本次实验通过模拟河流的水流和沉积物,观察了沙洲的形成过程,并分析了沉积物颗粒大小、水流速度和水流受阻情况对沙洲形成的影响。

在河流环境中,沙洲的形成通常是由于河流流速放缓。

当河流流经狭窄转为宽阔的地方,比如河道、湖泊或海湾的入口处,水流速度就会减缓,导致随水流携带的泥沙和碎屑物逐渐沉积下来,形成沙洲。

而河流的冲淤作用也会对沙洲的形成起到影响。

在河流的中上游,流水侵蚀河床,导致河床更加深和宽阔。

但在中下游,流水堆积作用更强,使河床变得浅,从而形成沙洲和河漫滩。

在海洋环境中,沙洲的形成则与海浪、潮汐和洋流等自然力量息息相关。

当这些力量在沙滩上产生比较强的横向推动力时,会将沙子带到海岸线外更为浅的海域。

在这个过程中,由于水流速度放缓,沙子开始逐渐沉积下来,然后逐步形成沙洲。

在海岸环境中,海岸侵蚀过程中产生的各种碎片、颗粒和砂粒等物质会陆续沿着海岸线堆积起来,形成沙丘和沙滩等地貌特征。

此外,当海浪、潮汐和洋流等力量在沙滩上产生比较强的横向推动力时,也会将一部分沙子带移到海岸线外更为浅的海域,随着时间的推移,逐渐形成沙洲。

实验报告沙洲的形成实验报告:沙洲的形成引言沙洲是指在海洋或湖泊中由沙粒沉积而成的陆地。

沙洲的形成是一个复杂的过程,涉及到水流、波浪、沉积作用等多种因素。

本实验旨在探究沙洲的形成过程,以及分析影响沙洲形成的各种因素。

实验方法1. 收集海水样本和沙粒样本。

2. 在实验室中模拟海洋环境,设置水槽和水泵。

3. 将水泵启动,产生水流和波浪。

4. 在水槽中逐渐加入沙粒样本,观察沙洲的形成过程。

5. 记录水流速度、波浪大小、沙粒沉积情况等数据。

实验结果经过一段时间的观察和记录,我们发现沙洲的形成过程主要包括以下几个阶段:1. 水流和波浪作用:水流和波浪是沙洲形成的主要驱动力。

水流的流速和波浪的大小会影响沙粒的运动和沉积。

2. 沙粒沉积:随着水流和波浪的作用,沙粒逐渐沉积在水槽底部,形成一个小型的沙洲。

3. 沙洲的扩张:随着沙粒的不断沉积,沙洲逐渐扩大,最终形成一个完整的沙洲。

实验分析从实验结果可以看出,水流和波浪是沙洲形成的关键因素。

水流的流速和波浪的大小会影响沙粒的运动和沉积,进而影响沙洲的形成过程。

此外,沙粒的颗粒大小和形状也会对沙洲的形成产生影响。

较大的沙粒会更容易被沉积,从而加速沙洲的形成过程。

结论通过本实验,我们深入了解了沙洲的形成过程,以及影响沙洲形成的各种因素。

水流、波浪、沙粒的颗粒大小和形状等因素都对沙洲的形成起着重要作用。

这些研究成果对于海洋地质学和海洋环境保护具有一定的理论和实际意义。

希望通过我们的努力,能够为更好地理解和保护沙洲这一特殊的海洋生态环境做出贡献。

沙洲的形成

2021-03-05

沙洲是河流中的心滩、江心洲、湖滨、海滨附近形成的沙滩的总称。

是水流、波浪堆积作用形成的堆积地貌。

自古以来,长江从上游带来大量泥沙,到下游江面开阔处,流速减慢,泥沙在这里沉积,渐渐形成一块块沙洲。

沙洲的形成

河流、湖泊、水库中堆积而成的高水位时淹没,常水位时露出的泥沙质小岛;海洋中常年出露,表面堆积砂砾、贝壳等松散碎屑物质的岛礁。

在许多情况下,船舶只得卸载,即将一部分货物卸到驳船或小船上才能通过沙洲完成航行。

同样,在上游港口装货的船舶只能装一部分货物,其他货物等船舶通过沙洲后再装上船。

河流中和海滨、湖滨带出露水面的沙滩。

是河流中的心滩、江心洲、湖滨、海滨附近形成的沙滩的总称。

是水流、波浪堆积作用形成的堆积地貌。

Sand bar 沙洲。

在海商海事法律中,通常指在河口处形成的沙堆,这些沙堆经常限制某些种类的船舶,使之不能到达上游目的地。

在许多情况下,船舶只得卸载,即将一部分

货物卸到驳船或小船上才能通过沙洲完成航行。

同样,在上游港口装货的船舶只能装一部分货物,其他货物等船舶通过沙洲后再装上船。

机械搬运作用机械搬运作用,按搬运介质不同可以分为流水、风、冰川、海洋等机械搬运,此外还有重力机械搬运。

(1)流水的机械搬运:流水的机械搬运可以分为浮运和底运,底运又可分为滚动、滑动及跳动等方式。

搬运方式主要决定于颗粒的大小、密度和碎屑的球度。

颗粒小、密度小的碎屑,多以悬浮状态搬运;颗粒大、密度大的碎屑,容易沿水底滚动或滑动前进,有时也跳动前进。

(2)风的机械搬运:风的搬运方式和流水相同,一般说来,细小的碎屑呈悬浮状态搬运,而较粗大的碎屑则沿地表滚动、滑动或跳跃式前进。

所谓飞沙走石,很恰当地描绘了风的搬运情况。

(3)冰川的机械搬运:风化作用产物和冰川剥蚀作用的产物,随着冰川的移动被载运前进。

被冰川搬运的物体分选和磨圆作用不好。

(4)海洋的机械搬运:它的搬运物质大部分是从大陆上河流搬运来的,部分来源于海水对海岸的侵蚀。

海洋搬运主要是靠海浪、潮汐和海流来进行的。

(5)重力机械搬运:碎屑物质在重力作用下,沿斜坡由高向低进行移动。

这种作用在山崩、滑坡、泥石流处表现尤为明显。

重力机械搬运的碎屑物质分选不好,多具棱角。

卵石的形成过程卵石是经过很长时间逐渐形成的。

卵石的形成过程可以分为两个阶段,第一阶段是岩石风化、崩塌阶段;第二阶段是岩石在河流中被河水搬运和磨圆阶段。

自然界中的岩石,经常受到冷热的影响。

白天,阳光把岩石晒得很热,夜里,没有阳光的岩石变得很凉,日子久了,岩石的内外冷热程度就不一样,各部分的热胀冷缩也不一样,内部结构的变化使岩石产生了裂缝。

在冬季,存于岩缝中的水会结冰,结冰会产生一种特殊的膨胀现象,膨胀会产生一种力量,这种力量使岩石的裂缝增大,甚至完全裂开。

长在岩缝中的树,会越长越粗,树根会越扎越深,时间长了,裂缝就会被撑得越来越大,越来越深,最后造成岩石完全破裂。

经过风化作用崩塌下采的岩石滚落到河流中,由于水流是有力量的,所以水流对河流中的岩石有一种搬运作用。

河水越多,流速越快,搬运力量就越大。

大的、重的石块,搬运的距离近;小的、轻的石块,搬运的距离远。

竭诚为您提供优质文档/双击可除沙洲的形成实验报告篇一:科学五年级下册实验报告单实验名称:杠杆平衡实验班级:实验时间:实验器材:杠杆尺、铁架台、钩码我的猜想:阻力点到支点的距离×钩码数=动力点到支点的距离×钩码数我这样做:1.组装杠杆尺,并把杠杆尺调成平衡状态2.确定杠杆尺一侧的点为阻力点,挂一定数量的钩码3.在另一侧确定动力点的位置,看看在不同位置上需要挂多少钩码才能使杠杆尺保持平衡,并记录结果4.改变阻力点的位置,重复第二步,做三次实验5.收拾桌面,整理实验器材,把实验器材放回原处观察到得现象或测量结果:1.当动力点到支点的距离大于阻力点到支点的距离时,省力2.当动力点到支点的距离小于阻力点到支点的距离时,费力3.当动力点到支点的距离等于阻力点到支点的距离时,既不省力,也不费力本次实验的得与失:注意不要把钩码乱丢乱放,不要砸伤。

实验名称:杠杆和轮轴实验器材:螺丝刀每组一把、扳手每组一把。

我的猜想:杠杆和轮轴都能省力我这样做:1.选几名力气小的同学握螺丝刀的刀柄旋转,力气大得同学握住螺丝刀的刀杆向相反的方向旋转,看谁能取得胜利。

2让全班力量悬殊的学生进行游戏,再让同桌的学生试一试,让大家都当一回“大力士”。

3.整理桌面观察到的现象或者测量结果:使用轮轴和杠杆可以省力,在轴相同的情况下,轮越粗,越省力。

本次实验的得与失:使用螺丝刀小心,在相互比赛时注意安全实验:研究吊车上的“轮子”实验器材:铁架台、滑轮、线绳、钩码、测力计我的猜想:滑轮可以省力我这样做:1.检查实验器材是否齐全,测力计指针是否在0刻度处2.按要求组装定滑轮,在线绳一端挂两个钩码重1n,在线绳另一端拉动线绳,用测力计向下匀速拉动,测得拉力为1n3.测出两个钩码加滑轮重量,为1.1n4.按要求组装动滑轮,向上拉动线绳,滑轮随重物一起上升,用测力计向上拉动,提起重物加滑轮0.55n的力5.按要求组装滑轮组,向下拉动线绳可将重物提起,用测力计向下拉,提起重物加滑轮用了0.55n的力6.收拾桌面,整理实验器材,把实验器材放回原处观察到的现象或结果1.定滑轮可以改变运动方向,不省力2.动滑轮省力,不可以改变运动方向3.滑轮组既省力,又可以改变运动方向我的得与失:测力计在使用前指针要归零实验名称:斜面作用实验。

河心沙洲的概念河心沙洲是指河流中形成的一种土坝,沙洲内部积水,周围由河流水流所包围。

河心沙洲是河流动态平衡状态下的产物,它对河流的水文动力学过程、河床演化、河岸稳定等都有重要影响。

下面将从形成机制、地质组成、生态功能等多个方面进行详细阐述。

首先,河心沙洲的形成机制是多方面因素共同作用的结果。

首先是河流的水流动力作用,当河流流速发生变化时,水流会携带大量的泥沙、砾石等物质,这些物质在流速减慢的地方会逐渐沉积下来,形成沙洲。

其次是河流携带的泥沙、砾石等物质在河道中的沉积作用,这些沉积物会在河心逐渐积累,形成一定高度的沙洲。

其次,河心沙洲的地质组成主要由河流沉积物构成。

河心沙洲的沉积物主要包括沙、泥沙和砾石等。

其中沙是指颗粒直径介于0.0625mm至2mm之间的颗粒,泥沙是指颗粒直径小于0.0625mm的颗粒,而砾石是指颗粒直径大于2mm的颗粒。

这些沉积物的组合比例会受到河流水动力因素的影响,如河流流速、流量等。

然后,河心沙洲具有一定的生态功能。

首先,河心沙洲是一种特殊的生态系统,具有较高的生物多样性。

河心沙洲内部水域积水,为许多水生植物和动物提供了栖息环境。

河心沙洲的形成也为鸟类提供了重要的栖息地,成千上万的候鸟在迁徙季节会选择在河心沙洲上停歇、觅食。

其次,河心沙洲可以起到一定的水污染净化作用。

河心沙洲的沉积物能够吸附并稳定有害物质,减少水中污染物的含量,提高水质净化能力。

此外,河心沙洲还起到了一定的保护河岸稳定的作用,它能够减缓河流的侵蚀速度,保护河岸不受严重的侵蚀。

最后,河心沙洲也有一些存在的问题。

首先是河心沙洲的形成对水资源的利用可能存在影响。

河流中形成的河心沙洲会占用一部分水域,这可能会影响到水资源的利用和调配。

其次,河心沙洲的形成也可能对航运等经济活动造成一定的限制。

对于河流交通来说,河心沙洲的形成可能会导致航道狭窄、水深变浅等问题,增加航运的难度和成本。

总之,河心沙洲是河流中形成的一种土坝,对河流的水文动力学过程、河床演化、河岸稳定等都有重要影响。

一、实验背景沙洲是指河流、湖泊等水体中由泥沙沉积形成的陆地。

沙洲的形成与演变是自然地理学中的一个重要研究课题。

本实验旨在通过实地考察和室内分析,研究沙洲的形成机制、生态环境及其影响因素。

二、实验目的1. 了解沙洲的形成过程和演变规律;2. 分析沙洲生态环境的特点;3. 探讨沙洲形成与生态环境之间的关系;4. 为沙洲的保护和利用提供科学依据。

三、实验地点及时间实验地点:某大型湖泊中的沙洲实验时间:2021年7月四、实验材料与方法1. 实验材料:沙洲样本、地质罗盘、GPS定位仪、照相机、笔记本等。

2. 实验方法:(1)实地考察:对沙洲的地形、地貌、植被、水质等进行实地观察和记录;(2)样品采集:采集沙洲表层土壤、底泥等样品;(3)室内分析:对样品进行粒度分析、化学成分分析、微生物分析等;(4)数据处理:利用GIS软件对沙洲进行空间分析,绘制地形图、植被图等。

五、实验结果与分析1. 沙洲形成过程与演变规律根据实地考察和室内分析,该沙洲的形成主要受以下因素影响:(1)河床侵蚀:河流携带大量泥沙,在湖泊中沉积形成沙洲;(2)水流动力:水流速度、方向、强度等对泥沙的沉积和搬运起到关键作用;(3)湖泊水位变化:湖泊水位的变化影响泥沙的沉积和侵蚀;(4)人类活动:人类活动如采砂、围垦等对沙洲的形成和演变产生一定影响。

沙洲的形成过程是一个动态演变过程,受到多种因素的共同作用。

随着时间的推移,沙洲的形态、大小、植被等都会发生相应的变化。

2. 沙洲生态环境特点(1)植被:沙洲植被以草本植物为主,如芦苇、蒲草等;(2)土壤:沙洲土壤为沙质土壤,肥力较低;(3)水质:沙洲附近水质较好,但部分区域存在富营养化现象;(4)生物多样性:沙洲生物多样性较高,包括鱼类、鸟类、昆虫等。

3. 沙洲形成与生态环境之间的关系沙洲的形成与生态环境之间存在着密切的关系。

沙洲的形成为生物提供了栖息地,有利于生物多样性的保护;同时,沙洲的形成也改善了水质,提高了湖泊的生态环境质量。