SiC粉体的表面改性

- 格式:doc

- 大小:582.50 KB

- 文档页数:7

碳化硅粉体的制备及改性技术

碳化硅(SiC)是一种具有广泛应用前景的材料,具有高熔点、高硬度、高热导率、化学稳定性好等特点。

碳化硅粉体的制备及改性技术主要包括传统的化学法制备、物理法制备以及碳化硅的表面改性技术。

1.传统的化学法制备碳化硅粉体:

传统化学法包括共沉淀法、水热法、溶胶-凝胶法等。

其中,共沉淀法是最常用的一种制备方法之一、该方法包括混合硅源和碳源,通过调节pH值和温度来控制反应过程,得到碳化硅粉体。

共沉淀法制备碳化硅粉体具有操作简便、成本较低等优点,但粒径分布较宽,控制难度较大。

2.物理法制备碳化硅粉体:

物理法包括等离子熔融法、化学气相沉积法等。

其中,等离子熔融法是一种常用的物理法制备碳化硅粉体的方法。

该方法通过在高温等离子体中熔融和冷凝制备碳化硅粉体。

等离子熔融法制备的碳化硅粉体晶粒度均匀,纯度高,但设备复杂,成本较高。

3.碳化硅的表面改性技术:

为了提高碳化硅粉体的分散性、抗聚集性,常采用表面改性技术。

常用的表面改性方法包括表面改性剂包覆、离子注入、化学气相沉积等。

其中,表面改性剂包覆法是较常用的改性技术,通过将表面改性剂包裹在碳化硅粉体颗粒表面,减少颗粒间的吸附力和静电作用力,改善颗粒的分散性。

化学气相沉积是一种在碳化硅颗粒表面沉积一层功能性薄膜来改性的方法,可以改善粉体的分散性和抗聚集性。

以上是碳化硅粉体的制备及改性技术的一些常见方法。

随着科学技术的不断进步,制备技术和改性技术也在不断完善和发展,未来有望实现更高效、可控性更强的制备和改性碳化硅粉体方法。

SiC表面高温改性法生成石墨烯研究作者:吴华王利杰孙希鹏黄森鹏孙信华陆东梅来源:《科技创新导报》 2012年第2期吴华王利杰孙希鹏黄森鹏孙信华陆东梅(中国电子科技集团公司第四十六研究所天津 300220)摘要:石墨烯是具有优异电学性能的碳质新材料。

本文采用氩气气氛下的SiC表面高温改性法制备石墨烯。

通过AFM发现表面形貌较真空法有了较大提高,同时还观察到样品表面分布着大量的网状凸起。

通过拉曼检测发现得到了3层的少层石墨烯,且I(D)/I(G)≈0.04。

最后总结出该工艺生长石墨烯的一些规律。

关键词:SiC 石墨烯拉曼光谱 AFM中图分类号:TN304.054 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)01(b)-0008-02石墨烯具有高迁移率等优良的电学性质[1],然而其制备却是个难题。

SiC高温表面改性法因其生长出的石墨烯质量较高且可以直接通过光刻在SiC衬底上制作器件,被认为是目前最有希望大规模制备高质量石墨烯的方法之一。

之前的报道大多采用在真空环境下表面高温改性生成石墨烯的工艺,其问题在于很难生长成为大范围且均匀的石墨烯[2,3]。

本文采取氩气气氛下石墨烯高温表面改性生长法,通过调整氩气的气压,控制Si原子蒸发的速率,通过调整温度,提升C原子的活性,从而使石墨烯生长的质量明显得到提高,并在2寸的范围内都观测到了石墨烯的拉曼信号。

1 试验本文采用的SiC样品为中国电子科技集团公司第四十六研究所研制高质量半绝缘(0001)晶向的2寸4H-SiC抛光片。

该晶片切割下来之后,经历了研磨,抛光等工序,将晶片表面的粗糙度降到了0.2nm以下。

最后经过化学清洗除去表面残留的硅溶胶,金属离子和有机沾污等等。

本实验采用的是高温PVT生长炉。

将实验片放入石墨坩埚之中,先通入1:20的H2和氩气的混合气,同时升温到1650℃并恒温30分钟,目的是除去研磨抛光过程中带来的机械损伤[4]。

再降温至1200℃,抽真空。

一文粉体表面改性效果评价方法

现代新材料的设计和功能化,离不开作为原料或填料的粉体表面性质的设计和功能化。

粉体表面改性主要根据应用需要有目的地改变粉体表面的物化性质,如表面晶体结构和官能团、表面能、表面润湿性、电能、表面吸附和反应特性等。

如何评价粉体表面改性效果,下面小编做简要介绍。

一、粉体表面改性效果评价方法

目前,表面改性效果的评价方法主要有两种:应用结果评价法、预先评价法。

(一)应用结果评价法

应用结果评价法是通过测试改性粉体填充形成的制品性能,特别是力学性能就可对改性效果作出直接评价。

优点是结果可靠,但存在的问题是测试过程费用较高。

目前,应用结果评价法主要应用于粉体表面改性的研究和应用中。

(二)预先评价法

预先评价法对改性粉体进行物理性质、化化性质和表面特性的测试,比较改性前后指标的变化,达到预先评价改性结果的目的。

预先评价法主要分为:润湿性评价法、表面自由能评价法、药剂吸附量评价法、红外光谱、X射线、差热分析、表面分析新技术。

1、润湿性评价法

润湿性包括渗透时间、接触角、吸油率、活化指数等指标,是衡量粉体与聚合物之间相容性好坏的主要指标之一。

润湿好的粉体,填加到聚合物。

碳化硅粉体的制备及改性技术

一、碳化硅粉体的制备

1.1材料

材料包括硅酸乙烯,硅烷,硫酸钠、硼砂等。

1.2步骤

(1)硅酸乙烯和硅烷(比例为1:1)混合搅拌,搅拌10min后加入硫酸钠(2mol/L )稀释溶液;

(2)加入硼砂(55g/L)搅拌,搅拌10min;

(3)充分搅拌,将其分为小颗粒,放入容器中搅拌,搅拌20min,加入95℃沸水搅拌,搅拌20min;

(4)取出,放入0.5mol/L的稀盐酸溶液中,过滤和洗涤,将悬浮液调整为pH=7.5-8.0,将悬浮液滴定至pH=4,用热水浴烘焙2h;

(5)将烘焙后的粉末分别加入水和50%的乙醇中进行洗涤,将最终产物粒度控制在40-80,可得到碳化硅粉体;

二、碳化硅粉体的改性技术

2.1材料

除碳化硅粉体外,还需要聚乙烯吡咯烷酮,羟基��乙烯吡咯,多元醇、水等材料。

2.2步骤

(1)将材料A(如碳化硅粉体)、材料B(如聚乙烯吡咯烷酮)、材料C(如羟基苯乙烯吡咯)等混合,混合比例为1:0.4:0.6;

(2)加入多元醇(50mL)和水(100mL)搅拌,搅拌10min;

(3)将混合物置于水浴锅中加热至60℃,保持搅拌;

(4)继续加热至80℃,搅拌10min;。

SiC粉体的表面改性一、背景1.简介:碳化硅分子式为SiC,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,可作为磨料和其他某些工业材料使用。

碳化硅晶体结构分为六方晶系的a-SiC和立方晶系的B-SIC,B-SiC于2100°C以上时转变为a-SiC°a-SiC由于其晶体结构中碳和硅原子的堆垛序列不同而构成许多不同变体。

碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。

2.问题:经机械粉碎后的SiC粉体形状不规则,且由于粒径小,表面能高,很容易发生团聚,形成二次粒子,无法表现出表面积效应和体积效应,难以实现超细尺度范围内不同相颗粒之间的均匀分散以及烧结过程中与基体的相容性,进而影响陶瓷材料性能的提高。

加入表面改性剂,改善SiC粉体的分散性、流动性,消除团聚,是提高超细粉体成型性能以及制品最终性能的有效方法之一。

二、过程1.改性方法分类:碳化硅粉体的制备技术就其原始原料状态主要可以分为三大类:固相法、液相法和气相法。

(1)固相法固相法主要有碳热还原法和硅碳直接反应法。

碳热还原法又包括阿奇逊(Acheson)法、竖式炉法和高温转炉法。

SiC粉体制备最初是采用Acheson法,用焦炭在高温下(2400C左右)还原Si02制备的。

20世纪70年代发展起来的ESK法对古典Acheson法进行了改进,80年代出现了竖式炉、高温转炉等合成B-SiC粉的新设备。

LN.Satapathy等以Si+2C为起始反应物,采用2.45GHz的微波在1200-1300°C时保温5分钟即可实现完全反应,再通过650°C除碳即可获得纯的B-SiC,其平均粒径约0.4口m。

硅碳直接反应法又包括自蔓延高温合成法(SHS)和机械合金化法。

SHS还原合成法利用SiO2与Mg之间的放热反应来弥补热量的不足,该方法得到的SiC粉末纯度高,粒度小,但需要酸洗等后续工序除去产物中的Mg。

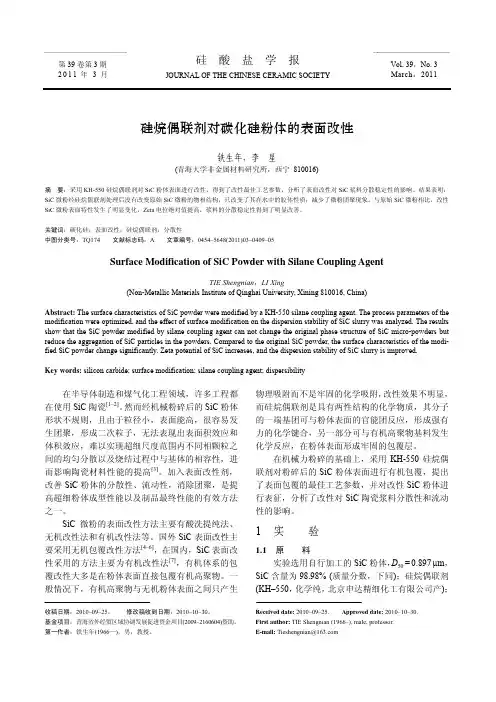

硅酸盐学报· 409 ·2011年硅烷偶联剂对碳化硅粉体的表面改性铁生年,李星(青海大学非金属材料研究所,西宁 810016)摘要:采用KH-550硅烷偶联剂对SiC粉体表面进行改性,得到了改性最佳工艺参数,分析了表面改性对SiC浆料分散稳定性的影响。

结果表明:SiC微粉经硅烷偶联剂处理后没有改变原始SiC微粉的物相结构,只改变了其在水中的胶体性质;减少了微粉团聚现象。

与原始SiC微粉相比,改性SiC微粉表面特性发生了明显变化,Zeta电位绝对值提高,浆料的分散稳定性得到了明显改善。

关键词:碳化硅;表面改性;硅烷偶联剂;分散性中图分类号:TQ174 文献标志码:A 文章编号:0454–5648(2011)03–0409–05Surface Modification of SiC Powder with Silane Coupling AgentTIE Shengnian,LI Xing(Non-Metallic Materials Institute of Qinghai University, Xining 810016, China)Abstract: The surface characteristics of SiC powder were modified by a KH-550 silane coupling agent. The process parameters of the modification were optimized, and the effect of surface modification on the dispersion stability of SiC slurry was analyzed. The results show that the SiC powder modified by silane coupling agent can not change the original phase structure of SiC micro-powders but reduce the aggregation of SiC particles in the powders. Compared to the original SiC powder, the surface characteristics of the modi-fied SiC powder change significantly. Zeta potential of SiC increases, and the dispersion stability of SiC slurry is improved.Key words: silicon carbide; surface modification; silane coupling agent; dispersibility在半导体制造和煤气化工程领域,许多工程都在使用SiC陶瓷[1–2]。

精密成形工程第15卷第12期表面改性技术研究现状甘国强1,韩震2,鲍建华1,WOLFGANG Pantleon3(1.合肥工业大学材料科学与工程学院,合肥 230009;2.中国兵器科学研究院宁波分院,浙江宁波 315000;3.丹麦技术大学,哥本哈根 2800)摘要:SiC颗粒增强铝基复合材料因具有高的比强度、比刚度、耐磨性及较好的高温稳定性而被广泛应用于航空航天、电子、医疗等领域,但由于SiC颗粒高熔点、高硬度的特点以及SiC颗粒与铝基体间存在界面反应,碳化硅铝基复合材料存在加工性差、界面结合力不足等问题,已无法满足航天等领域对材料性能更高的要求,因此开展如何改善基体与颗粒之间界面情况的研究对进一步提升复合材料综合性能具有重要的科学意义。

结合国内外现有研究成果,总结了SiC颗粒与铝基体界面强化机制、界面反应特点、表面改性技术原理及数值建模的发展现状,结果表明,现有经单一表面改性方法处理后的增强颗粒对铝基复合材料性能的提升程度有限,因此如何采用新的手段使复合材料性能进一步提升将成为后续研究热点,且基于有限元数值模拟方法进行复合材料设计也是必然趋势。

最后针对单一强化性能提升有限的问题,提出了基于表面改性的柔性颗粒多模式强化方法,同时针对现有的技术难点展望了后续的研究方向,以期为颗粒增强复合材料的制备提供理论参考。

关键词:碳化硅颗粒;表面改性;复合材料;模拟;界面DOI:10.3969/j.issn.1674-6457.2023.12.008中图分类号:TB333 文献标识码:A 文章编号:1674-6457(2023)012-0058-10Research Status of Particle Interface Modification Technology for Silicon CarbideParticle Reinforced Aluminum Matrix CompositesGAN Guo-qiang1, HAN Zhen2, BAO Jian-hua1, WOLFGANG Pantleon3(1. School of Materials Science and Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;2. Ningbo Branch of China Academy of Ordnance Science, Zhejiang Ningbo 315000, China;3. Technical University of Denmark, Copenhagen 2800, Denmark)ABSTRACT: SiC particle reinforced aluminum matrix composites are widely used in aerospace, electronics, medical and other fields due to their excellent properties such as high specific strength, high specific stiffness, high wear resistance, and high tem-perature stability. However, due to the high melting point and high hardness of SiC particles, as well as the interface reaction between silicon carbide reinforced particles and aluminum matrix, SiC aluminum matrix composites have problems such as poor收稿日期:2023-09-03Received:2023-09-03基金项目:安徽省重点研究与开发计划(JZ2022AKKG0100)Fund:Anhui Provincial Key Research and Development Project (JZ2022AKKG0100)引文格式:甘国强, 韩震, 鲍建华, 等. 碳化硅颗粒增强铝基复合材料颗粒表面改性技术研究现状[J]. 精密成形工程, 2023, 15(12): 58-67.GAN Guo-qiang, HAN Zhen, BAO Jian-hua, et al. Research Status of Particle Interface Modification Technology for Silicon第15卷 第12期 甘国强,等:碳化硅颗粒增强铝基复合材料颗粒表面改性技术研究现状59processability and insufficient interfacial adhesion. It is no longer possible to meet the requirements for material performance in fields such as national defense and aerospace. Therefore, studying the ways to improve the interface between particles and ma-trix is of great scientific significance for improving the comprehensive performance of composite materials. In combination with existing research results at home and abroad, the interface strengthening mechanism, interface reaction characteristics, existing surface modification technology principles and numerical simulation development status of SiC reinforced particles and alumi-num matrix composites were summarized. The results showed that the performance improvement of reinforced particle alumi-num matrix composites after strengthening was limited after being treated with a single surface modification method. Therefore, how to adopt new methods to improve the performance of composite materials will become a hot research topic in the future, and the design of composite materials based on finite element numerical simulation methods is also an inevitable trend. Finally, in response to the limited improvement of single strengthening performance, the author proposes a flexible particle multimodal strengthening method based on surface modification, and looks forward to future research directions in response to existing technical difficulties, hoping to provide theoretical reference for the preparation of particle reinforced composite materials. KEY WORDS: SiCp; surface modification; composite material; simulation; interface碳化硅颗粒增强铝基复合材料是以碳化硅颗粒(SiCp )作为增强相,以铝或铝合金作为基体的一种复合材料,因具有密度和价格成本低、高温性能良好、耐腐蚀耐磨及比强度和比弹性模量高等特点,已成为热门的新型结构材料之一,现已广泛应用于航空航天、电子、汽车及体育等多个领域,如汽车刹车盘、发动机缸体活塞等结构件中。

第19卷第2期2013年4月doi :10.3969,j .i ssn .1008—5548.2013.02.013Si C 粉体的微观差异性及其浆料的流变性质宋丽岑,潘燕飞,刘惠涛,高原(烟台大学化学化工学院,山东烟台264005)摘要:选取国内外2种不同的Si C 粉体,通过X 射线衍射、能谱、透射电镜和担度分布等测试方法对其组成、晶型、粒度及表面性质进行研究。

结果表明,2种粉体的化学组成、微观结构几乎一致,但棠抖的流变性质匈存在显著性的差异;用国外粉体可牵l 备出固相体积分数高迭55%的低黏度稳定浆料。

而国产粉体可形成最高固相体积分数为40%的浆料。

且出现剪切变稠现象;粉体表面性质的微观差异性是导致浆井流变性质不同的主要原因。

关键词:Si C 粉体;表面性质;流变性质;固相含量中圈分类号:T B 383文献标志码:A文章编号:1008—5548(2013)02—0052—05M i cr os copi c Di f f e r enc e of Si l i con C ar bi de Pow de r s and R he ol ogi c alPr ope r t i e s of The i r Sl urr i esS O N G L i c en ,PA N Y anti i ,LI U Hui t ao ,G A 0Y ua n(C hem i s t r y and C he mi c al Engi nee r i ng C ol l ege ,Y a nt a i U n i ver si t y ,Y ant a i264005,C hi na)A bst ra ct :Com pos i t i on ,cr ys t a l f or m 。

pa r t i c l e s i ze and sI l —ke pr oper t i esof t hei m por t e d and dom est i c s i l i con ca r b i de pow de r s wer e ch ar ac t er i zed by XR D ,E D S ,T E M a nd par t icl e s ize t est .T he r es ul t s s how t h at t w oki nds of pow der s ha ve si mi l a r c o m p os i t i on and m i cr os copi cs t r uct ur e .B utt hei r s l u r r ies s how obvi ous l y di f f er en t r he ol og i cal pr o per t i e s .T he i m por t eds am pl es c 柚obt ai n s t abl e su sp ens i o n w i t h sol i d vol u m e f r act i on of 55%w i t hl ow vi s cosi t y .w hi l e t he l ar ges t sol i d vol ume f r act i on of t he dom e s t i c pow der s i s40%w hi ch ap pe ar s sh ear t h i cke ni n g phe nom e non .M i c ros copi cdi f f er ence of sur f a ce pr oper t i es r es ul t s i n di f f er en t t he ol ogi c al pr ope r t i es ofsl ur ri e s .K eyw or ds :s i l i c onca r b i de po w der s ;surf a cepr oper t y ;r heol ogi c alpr o per t y ;sol i d cont e ntSi C 陶瓷因其独特的力学性能在高温结构领域,尤其在高科技领域得到了越来越广泛的应用,但材料可靠性较低的问题制约了其更好的发展。

纳米二氧化硅粉体的表面改性研究一、本文概述随着纳米科技的飞速发展,纳米二氧化硅粉体因其独特的物理化学性质,在众多领域如橡胶、塑料、涂料、陶瓷、医药和化妆品等中得到了广泛的应用。

然而,纳米二氧化硅粉体的高比表面积和强表面能使得其极易发生团聚,这不仅影响了其性能的发挥,也限制了其在某些领域的应用。

因此,对纳米二氧化硅粉体进行表面改性,提高其分散性和稳定性,成为了当前研究的热点之一。

本文旨在探讨纳米二氧化硅粉体的表面改性研究,通过对表面改性方法、改性剂种类和改性效果等方面的深入研究,为纳米二氧化硅粉体的应用提供理论支持和实践指导。

文章首先介绍了纳米二氧化硅粉体的基本性质和表面改性的重要性,然后综述了目前常用的表面改性方法,包括物理法、化学法和复合法等,并分析了各种方法的优缺点。

接着,文章重点研究了不同改性剂对纳米二氧化硅粉体表面改性的效果,通过对比实验和表征分析,揭示了改性剂种类、用量和改性条件等因素对改性效果的影响。

文章对纳米二氧化硅粉体表面改性的未来发展趋势进行了展望,提出了一些有待进一步研究的问题和方向。

本文的研究结果不仅有助于深入理解纳米二氧化硅粉体的表面改性机制,也为优化改性工艺、提高改性效果提供了有益的参考。

本文的研究也有助于推动纳米二氧化硅粉体在各个领域的应用,促进纳米科技的进一步发展。

二、纳米二氧化硅粉体的基本性质纳米二氧化硅粉体是一种无机纳米材料,因其独特的物理化学性质,在众多领域有着广泛的应用。

其基本性质主要表现在以下几个方面:粒径与比表面积:纳米二氧化硅粉体的粒径通常在1-100纳米之间,这使得其比表面积远大于常规材料。

高比表面积赋予了纳米二氧化硅优异的吸附性能和反应活性。

表面能:由于纳米二氧化硅粉体的高比表面积,其表面能也相对较高。

这使得纳米二氧化硅易于团聚,从而影响了其分散性和应用性能。

表面羟基:纳米二氧化硅粉体表面存在大量的羟基(-OH),这些羟基不仅使纳米二氧化硅具有亲水性,还为其表面改性提供了反应位点。

[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1636938A[43]公开日2005年7月13日[21]申请号200410011270.9[22]申请日2004.11.26[21]申请号200410011270.9[71]申请人中国科学院长春应用化学研究所地址130022吉林省长春市人民大街5625号[72]发明人李志强 谭颖 牛艳奔 郭永利 张志成潘振远 刘秀霞 [51]Int.CI 7C04B 35/626C09C 3/10权利要求书 1 页 说明书 5 页[54]发明名称一种碳化硅表面改性方法[57]摘要本发明涉及一种碳化硅表面改性方法。

将碳化硅粉末焙烧用双氧水与浓硫酸混合溶液浸泡;取出用去离子水冲洗干净并烘干,再与偶联剂反应1~4小时,把碳化硅再放入丙酮溶液中,超声清洗、离心处理,反复进行2~5次,得处理好的碳化硅备用;选择丙烯酸水溶液,加入交联剂,用氢氧化钠、碳酸钠或碳酸氢钠调节pH值5~9;再加入引发剂,制得聚合前体溶液;将备用碳化硅和聚合前体溶液混匀进行聚合,所得产物接枝率0.6~16.2%,吸水率3.0g/g~30g/g。

200410011270.9权 利 要 求 书第1/1页 1、一种碳化硅表面改性方法,分以下步骤进行:1)将碳化硅粉末于500~2000℃下焙烧1~12小时;取出用双氧水与浓硫酸体积比为1∶1~5的混合溶液浸泡1~4小时;取出用去离子水冲洗干净并烘干,再与偶联剂溶液于60~160℃进行反应1~4小时,反应后,把碳化硅再放入丙酮溶液中,超声清洗0.5~2小时并用离心机离心处理,反复进行2~5次,得处理好的碳化硅备用;2)选择丙烯酸水溶液重量百分比为10~50%,交联剂为丙三醇、环氧氯丙烷、甲叉基双丙烯酰胺或丙烯酸缩水甘油酯,加入量为丙烯酸单体重量的0.01%~0.8%,用氢氧化钠、碳酸钠或碳酸氢钠调节PH值5~9;再加入引发剂,加入量为丙烯酸单体重量的0.01~1.0%,制得聚合前体溶液;3)将备用碳化硅和聚合前体溶液混匀进行聚合,聚合温度为40~100℃,聚合反应2~5h,所得产物接枝率0.6~16.2%,吸水率3.0g/g~30g/g。

SiC粉体的外表改性一、背景1.简介:碳化硅分子式为SiC,是用石英砂、石油焦〔或煤焦〕、木屑〔生产绿色碳化硅时需要加食盐〕等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,可作为磨料和其他某些工业材料使用。

碳化硅晶体结构分为六方晶系的α-SiC和立方晶系的β-SIC,β-SiC于2100℃以上时转变为α-SiC。

α-SiC由于其晶体结构中碳和硅原子的堆垛序列不同而构成许多不同变体。

碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。

2.问题:经机械粉碎后的 SiC 粉体形状不规那么,且由于粒径小,外表能高,很容易发生团聚,形成二次粒子,无法表现出外表积效应和体积效应,难以实现超细尺度围不同相颗粒之间的均匀分散以及烧结过程中与基体的相容性,进而影响瓷材料性能的提高。

参加外表改性剂,改善 SiC 粉体的分散性、流动性,消除团聚,是提高超细粉体成型性能以及制品最终性能的有效方法之一。

二、过程1.改性方法分类:碳化硅粉体的制备技术就其原始原料状态主要可以分为三大类:固相法、液相法和气相法。

〔1〕固相法固相法主要有碳热复原法和硅碳直接反响法。

碳热复原法又包括阿奇逊(Acheson)法、竖式炉法和高温转炉法。

SiC粉体制备最初是采用Acheson法,用焦炭在高温下(2400 ℃左右)复原SiO2制备的。

20世纪70年代开展起来的ESK法对古典Acheson法进展了改良,80年代出现了竖式炉、高温转炉等合成β-SiC粉的新设备。

L N. Satapathy等以Si+2C为起始反响物,采用 2.45GHz的微波在1200-1300℃时保温5分钟即可实现完全反响,再通过650℃除碳即可获得纯的β-SiC,其平均粒径约0.4μm。

硅碳直接反响法又包括自蔓延高温合成法(SHS)和机械合金化法。

SHS复原合成法利用SiO2与Mg之间的放热反响来弥补热量的缺乏,该方法得到的SiC粉末纯度高,粒度小,但需要酸洗等后续工序除去产物中的Mg。

晓云等[4]将Si 粉与C 粉按照n(Si):n(C) = 1:1制成混合粉末,并封装在充满氩气的磨罐中,在WL-1 行星式球磨机上进展机械球磨,球磨25 h 后得到平均晶粒尺寸约为6 nm 的SiC 粉体。

〔2〕液相法液相法主要有溶胶-凝胶(Sol-gel)法和聚合物热分解法。

溶胶凝胶法为利用含Si和含C的有机高分子物质,通过适当溶胶凝胶化工艺制取含有混合均匀的Si和C的凝胶,然后进展热解以及高温碳热复原而获得碳化硅的方法。

Limin Shi等以粒径9.415μm的SiO2为起始原料,利用溶胶凝胶法在其外表包覆一层酚醛树脂,通过热解然后1500 ℃于Ar气氛下进展复原反响,获得了粒径在200 nm左右的SiC颗粒。

有机聚合物的高温分解是制备碳化硅的有效技术。

一类是加热凝胶聚硅氧烷,发生分解反响放出小单体,最终形成SiO2和C,再由碳复原反响制得SiC粉;另一类是加热聚硅烷或聚碳硅烷放出小单体后生成骨架,最终形成SiC粉末。

〔3〕气相法气相合成碳化硅瓷超细粉末目前主要是运用气相反响沉积法〔CVD〕、等离子体法(Plasma Induced CVD)、激光诱导气相法(Laser Induced CVD)等技术高温分解有机物,所得粉末纯度高,颗粒尺寸小,颗粒团聚少,组分易于控制,是目前比拟先进的方法,但本钱高、产量低,不易实现大批量生产,较适合于制取实验室材质和用于特殊要求的产品。

我们主要讲的是用硅烷偶联剂对SiC进展改性,也就是液相法。

2.实验过程:〔1〕原料:选用自行加工的 SiC 粉体, D50 = 0.897 µm,SiC 含量为 98.98% (质量分数,下同);硅烷偶联剂(KH–550,NH2CH2CH2CH2Si(OC2H5)3);丙三醇(分析纯);甲苯(分析纯);丙酮(分析纯);氮气(99.99%)。

〔2〕工艺过程:硅烷偶联剂的烷氧基是与 SiC 粉体外表的—Si—OH 反响的主要基团,它极易水解生成醇类[8],故外表改性反响必须选择在非水和非醇类介质中进展。

在四口烧瓶中参加 350 mL 甲苯、50 g SiC 微粉和相应比例的硅烷偶联剂,通入 N2,在 N2 气流下升温至 85 ℃并搅拌反响 6 h。

反响完毕后,产物趁热真空抽滤,经屡次超声分散(超声介质为水、丙酮;时间为 30 min)、离心洗涤(介质:水、丙酮;时间:25 min)后,于 105 ℃烘箱中枯燥 12 h,冷却后待用。

三、表征1.粘度改性SiC浆料的粘度与反响温度的关系(图1)在 70~90 ℃围,浆料黏度随温度的升高而降低;当温度超过 90 ℃,黏度随温度的升高而增大,这说明疏水预处理过程受温度的影响较大。

根据反响动力学理论,通常提高温度会加快反响速率,有利于反响的进展,使硅烷偶联剂快速包覆在碳化硅粉体外表,浆料黏度降低,但当温度高于 90℃后,反响变得剧烈,包覆层不均匀、不致密,浆料黏度又有所提高。

改性SiC浆料的粘度与反响时间的关系〔图2〕反响时间小于4h时,SiC 浆料的黏度较高;在 4~6 h 之间,SiC 浆料黏度较低且随反响时间的延长变化不大;超过 6 h 后,浆料黏度随时间的延长急剧增大。

在反响时间较短时,硅烷偶联剂中的烷氧基团不能与 SiC 粉体外表的—OH 基充分发生反响,无法完全包覆在 SiC 粉体外表,浆料不能完全呈现硅烷偶联剂的性质,浆料黏度较原始粉体(12.20 Pa·s)有所降低,但并不明显。

随时间延长,硅烷偶联剂在粉体外表的包覆面积逐渐增大,SiC 颗粒的外表性质也逐渐接近硅烷偶联剂的性质,浆料黏度明显下降;在 4~6 h 随着时间的延长,浆料黏度变化不大,说明包覆反响已经完成,浆料黏度没有出现大的变化;但当反响时间超过 6 h 后,随时间延长,浆料黏度明显提高,这可能是由于包覆过程中有副反响发生所致。

SiC 浆料黏度与硅烷偶联剂用量的关系〔图3〕反响温度 90 ℃;反响时间 4 h; SiC 含量均为 50 g。

SiC 浆料黏度随硅烷偶联剂用量的增加呈先降低后上升趋势。

当硅烷偶联剂用量为1.5 g 时,SiC 浆料的黏度最小,其流动性最好。

由于硅烷偶联剂的用量越大,包覆层越厚,图 3 的试验结果说明:改性剂包覆层的厚度对改性效果有较大影响,太厚、太薄都不能获得好的分散效果,包覆层的厚度只有在一个适宜的围,即在适量的硅烷偶联剂用量条件下,才能够得到较低的浆料黏度。

2.SEM观察原始 SiC 微粉呈片状、块状等不规那么形状,且颗粒之间相互堆垛,块状颗粒和细颗粒形成较大团聚体,外表有晶体反射光泽;而经硅烷偶联剂处理后的的 SiC 粉体形状规那么,分布较均匀,没有明显的团聚现象。

3.XRD分析改性前后 SiC 粉体的面间距d 值均与 JCPDS卡片中α-SiC 的d 值完全一致,其相对强度也非常吻合。

说明对 SiC 微粉外表改性并没有对粉体本身的物相组成和结构产生大的影响。

4.FTIR分析在 SiC 粉体改性前,在波数 500~900 cm–1之间存在 1 个明显的宽峰,即 Si—C 键的伸缩振动峰;3 455 cm–1 和 1 635 cm–1 处为吸附水所产生的吸收峰;由图 6b 可见:在 SiC 粉体改性后,在 500~900 cm–1 之间存在一极强的 Si—C 键伸缩振动峰,在 1 256 cm–1 处存在 Si—C 键弯曲振动峰,在波数3 430 cm–1 处是缔合的氨基(N—H)伸缩振动峰,1 560 cm–1 处是其面弯曲振动峰。

测试结果说明:偶联剂与粉体外表的羟基发生了反响,产生了较强的化学键合,它在粉体外表的包覆作用掩盖了粉体原有的外表特性,使粉体的外表呈现出硅烷偶联剂的性质,说明硅烷偶联剂对碳化硅的改性是成功的。

5.粒径将原始 SiC 粉和经 KH-550 改性的 SiC 粉体分别配制成稀溶液,超声分散 30 min 后,用激光粒度分析仪测定改性前后 SiC 粉体的粒径:改性前后 SiC 粉体的粒径分布原始 SiC 微粉经过 KH-550 硅烷偶联剂预处理后,中位粒径 D50略有减小,且粒径分布围变窄,这是由于微粉的团聚程度降低,疏水分散性提高所致。

改性前后 SiC 粉体的粒径6.Zeta 电位分析经硅烷偶联剂处理后, SiC 微粉的 zeta电位发生了显著变化。

原始 SiC 悬浮液的等电点在pH = 6.5 附近,在酸性条件下,zeta 电位根本保持不变,均较低(<10.0 mV);在碱性条件下,pH 值越大,zeta 电位绝对值越高,在 pH = 10 时,到达最大值–17.58 mV。

这是由于 SiC 外表的无定形 SiO2 薄层会发生水解,在等电点时,形成稳定的不带电荷的硅醇(Si—OH)层,而硅醇具有酸碱两性且偏酸,故SiC 的等电点稍偏酸性[9]。

当溶液中的 pH<6.5 时,硅醇与溶液中的 H+反响,在 SiC 外表形成阳离子团Si—OH2+,使颗粒外表带正电,悬浮液的 zeta 电位为正值;当溶液中 pH>6.5 时,硅醇键与溶液中的OH–发生反响,在 SiC 外表形成阴离子团 Si—O–,使颗粒外表带负电,溶液的zeta 电位为负值。

上述结果说明:原始 SiC 悬浮液只有在碱性条件下才具经硅烷偶联剂处理后(1#:反响产物只经水洗处理,2#:反响产物先经水洗,再经丙酮洗涤),二者等电点均向碱性方向稍有偏移,且在酸性条件下zeta 电位均有显著提高,后者提高程度较大,这是因为洗涤后用丙酮脱水防止了 SiC 粉体在枯燥时的二次结块。

当 pH = 3.78 时,2#悬浮液的 zeta 电位获得最高正电位为 41 mV,这是因为硅烷偶联剂中的烷氧基(—OC2H5)与粉体外表的 Si—OH 发生了键合,在酸性条件下,硅烷偶联剂一端的氨基(—NH2)与氢离子(H+)发生反响生成 NH3+,使粉体外表正电荷密度增加,等电点向碱性方向偏移,zeta 电位提高,浆料的分散性得到了改善。