高考诗歌鉴赏七大题材(情感及表达技巧)

- 格式:doc

- 大小:435.42 KB

- 文档页数:6

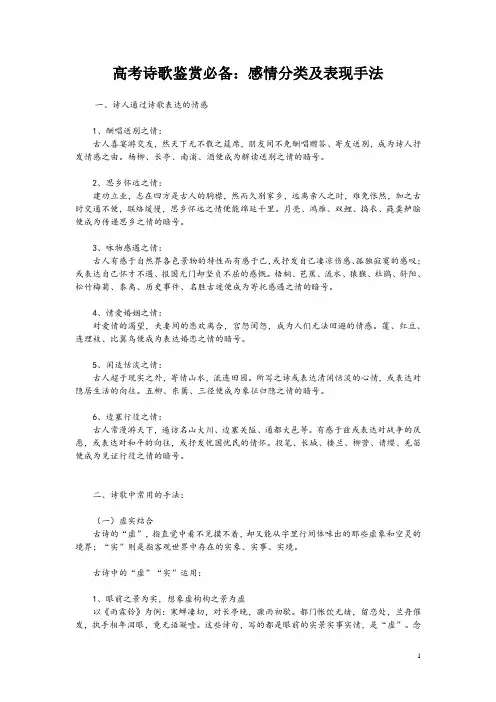

高考诗歌鉴赏必备:感情分类及表现手法一、诗人通过诗歌表达的情感1、酬唱送别之情:古人喜宴游交友,然天下无不散之筵席,朋友间不免酬唱赠答、寄友送别,成为诗人抒发情感之由。

杨柳、长亭、南浦、酒便成为解读送别之情的暗号。

2、思乡怀远之情:建功立业,志在四方是古人的胸襟,然而久别家乡,远离亲人之时,难免怅然,加之古时交通不便,联络缓慢,思乡怀远之情便能绵延千里。

月亮、鸿雁、双鲤、捣衣、莼羹鲈脍便成为传递思乡之情的暗号。

3、咏物感遇之情:古人有感于自然界各色景物的特性而有感于己,或抒发自己凄凉伤感、孤独寂寞的感叹;或表达自己怀才不遇、报国无门却坚贞不屈的感慨。

梧桐、芭蕉、流水、猿猴、杜鹃、斜阳、松竹梅菊、黍离、历史事件、名胜古迹便成为寄托感遇之情的暗号。

4、情爱婚姻之情:对爱情的渴望,夫妻间的悲欢离合,宫怨闺怨,成为人们无法回避的情感。

莲、红豆、连理枝、比翼鸟便成为表达婚恋之情的暗号。

5、闲适恬淡之情:古人超于现实之外,寄情山水,流连田园。

所写之诗或表达清闲恬淡的心情,或表达对隐居生活的向往。

五柳、东篱、三径便成为象征归隐之情的暗号。

6、边塞行役之情:古人常漫游天下,遍访名山大川、边塞关隘、通都大邑等。

有感于兹或表达对战争的厌恶,或表达对和平的向往,或抒发忧国忧民的情怀。

投笔、长城、楼兰、柳营、请缨、羌笛便成为见证行役之情的暗号。

二、诗歌中常用的手法:(一)虚实结合古诗的“虚”,指直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出的那些虚象和空灵的境界;“实”则是指客观世界中存在的实象、实事、实境。

古诗中的“虚”“实”运用:1、眼前之景为实,想象虚构构之景为虚以《雨霖铃》为例:寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发,执手相年泪眼,竟无语凝噎。

这些诗句,写的都是眼前的实景实事实情,是“虚”。

念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

这三句,则是半虚半实。

今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

这三句,是想象之景,属虚写。

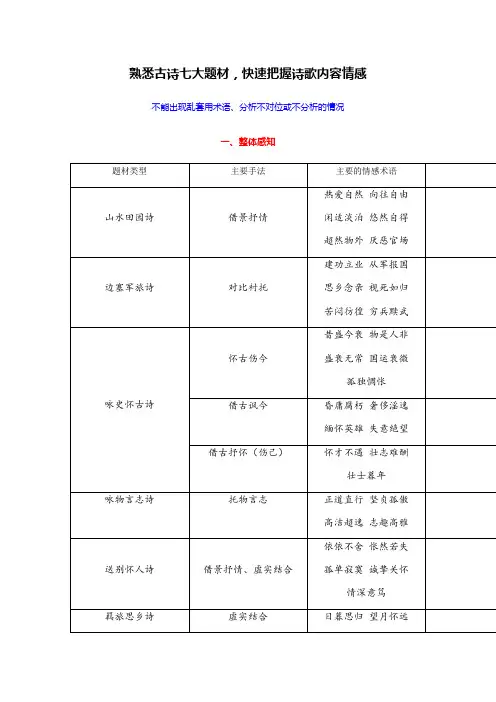

熟悉古诗七大题材,快速把握诗歌内容情感不能出现乱套用术语、分析不对位或不分析的情况一、整体感知二、具体把握(一)山水田园诗南朝谢灵运开山水诗之先河,东晋陶渊明开田园诗之先河,发展到唐代,有了山水田园诗派,代表人物是王维、孟浩然。

山水田园诗以描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的隐居生活见长,诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练。

1.常见意象:溪水、山石、松林、野老、柴门、桑麻、南庙、五柳、明月、渔歌等。

2.常用手法:远近结合、高低结合、动静结合、点面结合、虚实结合、白描、反衬(乐景哀情)、景与情的关系(借景抒情、融情于景、情景交融)、色彩词、感官(视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉)、修辞手法(拟人、比喻、夸张、对比等)3.内容感情:①寄情山水,赞美山河,热爱自然;②闲适自得,向往田园,寄托恬淡静雅的隐逸之乐;③歌颂劳动生活以及与农民的深情厚谊;④厌弃官场黑暗,抒发闲适情调,表达自己决不同流合污的高洁品格;⑤对现实的不满和怀才不遇的苦闷。

(二)边塞军旅诗从先秦就有了以边塞、战争为题材的诗,发展到唐代,由于战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比由科举晋升容易得多,加之盛唐那种积极人世、昂扬奋进的时代气氛,于是寄情壮丽的边塞诗便大大发展起来了,形成一个新的诗歌流派,其代表人物是高适、岑参、王昌龄。

1.形式标志:题目中多出现“塞”、“征”、“军”“戍”等字眼;也有用乐府旧题的,如《凉州词》《少年行》《关山月》《从军行》等。

2.常见意象:自然景物类(黄沙、秋月、大漠、孤城、边关、雨雪、风沙、烽火等)、地理区域类(塞外、雁门关、玉门关、黄河、阴山、楼兰、蓟北、楼台、龟兹、夜郎、安西、胡羌等)。

3. 常用手法:修辞手法(夸张、对比、互文、用典等)、描写手法(正面、侧面描写,铺垫、烘托,细节描写,虚实结合等)4. 内容情感:①建立功业、保家卫国的的壮志豪情;②奋勇杀敌、英勇无畏恶英雄气概;③雄奇瑰丽、奇异独特的边塞风光;④山河沦丧的痛苦;⑤久居边关的乡愁;⑥塞外生活的艰辛和连年征战的惨烈;⑦报国无门的怨愤和归家无望的哀痛;⑧对统治者穷兵黩武和将军贪功启衅的不满;⑨对和平安宁的边疆生活、和睦友好的民族往来的向往。

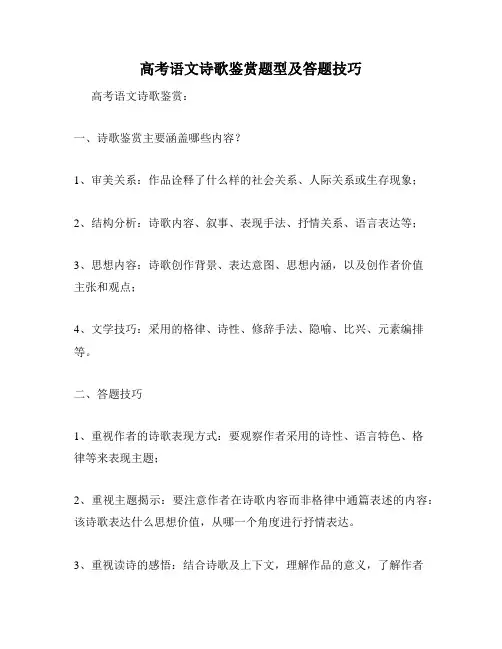

高考语文诗歌鉴赏题型及答题技巧

高考语文诗歌鉴赏:

一、诗歌鉴赏主要涵盖哪些内容?

1、审美关系:作品诠释了什么样的社会关系、人际关系或生存现象;

2、结构分析:诗歌内容、叙事、表现手法、抒情关系、语言表达等;

3、思想内容:诗歌创作背景、表达意图、思想内涵,以及创作者价值

主张和观点;

4、文学技巧:采用的格律、诗性、修辞手法、隐喻、比兴、元素编排等。

二、答题技巧

1、重视作者的诗歌表现方式:要观察作者采用的诗性、语言特色、格

律等来表现主题;

2、重视主题揭示:要注意作者在诗歌内容而非格律中通篇表述的内容:该诗歌表达什么思想价值,从哪一个角度进行抒情表达。

3、重视读诗的感悟:结合诗歌及上下文,理解作品的意义,了解作者

此时此刻的思想感受,发现其所想表达的读者不容易立即意识到的主题;

4、重视诗歌的融合:不要只着眼单一的诗歌形式而忽略其融合性,可以多考虑与诗歌紧密关联的文本、文学形式和历史背景等。

5、及时旁征博引:严格控制自己言语的篇幅,但要多多引用相关权威专家的提示评价,以使自己的言论有更多的说服力。

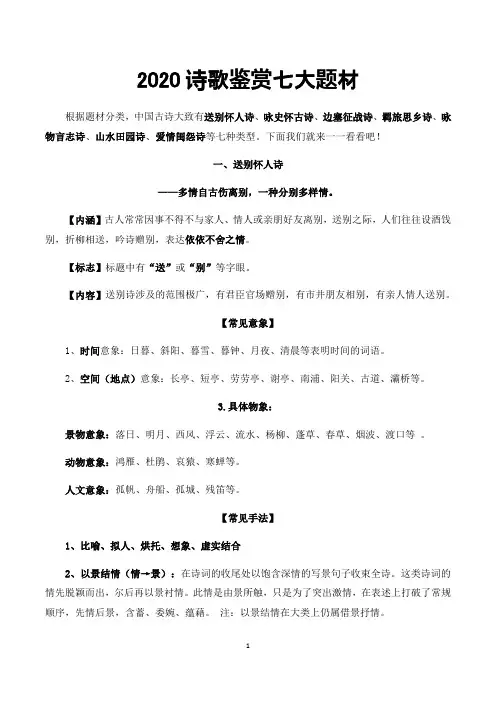

2020诗歌鉴赏七大题材根据题材分类,中国古诗大致有送别怀人诗、咏史怀古诗、边塞征战诗、羁旅思乡诗、咏物言志诗、山水田园诗、爱情闺怨诗等七种类型。

下面我们就来一一看看吧!一、送别怀人诗——多情自古伤离别,一种分别多样情。

【内涵】古人常常因事不得不与家人、情人或亲朋好友离别,送别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,吟诗赠别,表达依依不舍之情。

【标志】标题中有“送”或“别”等字眼。

【内容】送别诗涉及的范围极广,有君臣官场赠别,有市井朋友相别,有亲人情人送别。

【常见意象】1、时间意象:日暮、斜阳、暮雪、暮钟、月夜、清晨等表明时间的词语。

2、空间(地点)意象:长亭、短亭、劳劳亭、谢亭、南浦、阳关、古道、灞桥等。

3.具体物象:景物意象:落日、明月、西风、浮云、流水、杨柳、蓬草、春草、烟波、渡口等。

动物意象:鸿雁、杜鹃、哀猿、寒蝉等。

人文意象:孤帆、舟船、孤城、残笛等。

【常见手法】1、比喻、拟人、烘托、想象、虚实结合2、以景结情(情→景):在诗词的收尾处以饱含深情的写景句子收束全诗。

这类诗词的情先脱颖而出,尔后再以景衬情。

此情是由景所触,只是为了突出激情,在表述上打破了常规顺序,先情后景,含蓄、委婉、蕴藉。

注:以景结情在大类上仍属借景抒情。

3、直接抒情(直抒胸臆)4、借景抒情(融情于景):以乐景衬哀情【思想感情】1.依依不舍的留念。

《赠汪伦》(桃花潭水深千尺,不及汪伦赠我情。

)2.情深意长的勉励。

《送杜少府之任蜀州》(海内存知己,天涯若比邻。

)3.坦陈心志的告白。

《芙蓉楼送辛渐》(洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

)4.别后情境的想象、担忧与对友人的思念。

5.表达豪迈、洒脱之情。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君!6.分手之后的孤寂、凄凉、沉重、落寞。

例:《雨霖铃》(多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节...此去经年,应是良辰好景虚.)【课内诗歌】送杜少府之任蜀州王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

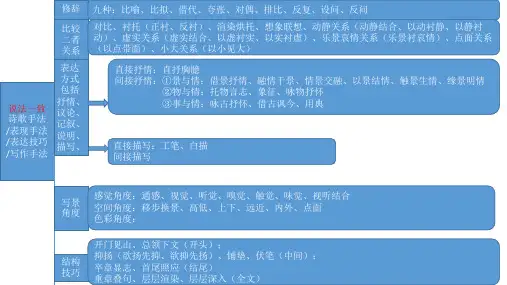

高考语文诗歌鉴赏技巧篇一:高考语文诗歌鉴赏常见题型及答题技巧高考语文诗歌鉴赏常见题型及答题技巧表达技巧四大方面:一、抒情手法:直抒胸臆借景抒情情景交融托物言志用典抒情借古讽今二、表现手法:想象、象征、渲染烘托(衬托) 白描对比、虚实相生、动静结合欲扬先抑等三、修辞手法:对比、拟人、夸张比喻(比兴) 夸张借代四、行文结构:过渡铺垫(伏笔)语文诗歌鉴赏的答题技巧一、诗歌的表达技巧往往表现在三大方面:表达方式、表现手法、修辞手法。

1、表达方式是诗人表达思想感情的重要手段,常见的有记叙、描写、抒情、议论。

其中抒情表现得尤其突出,抒情可分为直接抒情和间接抒情两种,直接抒情又叫直抒胸臆。

间接抒情常见的有即景抒情、借景抒情、寓情于景、托物言志。

即景抒情是指遇到眼前的景物或场景油然而生感慨。

借景抒情顾名思义就是借助景物来抒发情感。

寓情于景就是把感情融入到所描写的景物之中。

托物言志与借景抒情的区别托物言志常常借助于某物的一些特性,此“物”非“景”,咏物不是写景。

借景抒情的“景”是指自然风景,而不是某种物品。

托物言志的“志”可以指感情、志向、情操、爱好、愿望、要求等,借景抒情的“情”专指热爱、憎恶、赞美、快乐、悲伤等感情。

2、表现手法又叫艺术手法,是指诗歌的章法和技巧,①渲染。

渲染就是对环境、景物作多方面的描绘形容,以突出形象,增强艺术效果。

②衬托。

用于诗歌创作,指从侧面着意描写,作为陪衬,使所需要的事物鲜明突出。

借描绘别的事物以突出主要对象。

可以是人烘托人,可以动静结合,也可以是喜景衬喜情,哀景衬哀情。

“情乐则景乐,情哀则景哀”,诗人的高妙之处就是把情融入景中,通过景传达自己的喜怒哀乐,做到情景的交融。

或喜景衬哀情。

以乐景写哀,更见其哀。

③含蓄。

含蓄顾名思义,不直说、不明说,委婉曲折地表达主观感情。

④用典。

即在诗歌中援引史实,使用典故。

古诗很讲究用典,这既可使诗歌语言精炼,又可增加内容的丰富性,增加表达的生动性和含蓄性,可收到言简意丰、耐人寻味的效果,增强作品的表现力和感染力。

高考常见古诗(七大题材)解题思路及答题技巧(一)山水田园诗南朝谢灵运开山水诗之先河,东晋陶渊明开田园诗之先河,发展到唐代,有了山水田园诗派,代表人物是王维、孟浩然。

山水田园诗以描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的隐居生活见长,诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练。

1、常见意象:溪水、山石、松林、野老、柴门、桑麻、南庙、五柳、明月、渔歌等。

2、常用手法:远近结合、高低结合、动静结合、点面结合、虚实结合、白描、反衬(乐景哀情)、景与情的关系(借景抒情、融情于景、情景交融)、色彩词、感官(视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉)、修辞手法(拟人、比喻、夸张、对比等)3、内容感情:①寄情山水,赞美山河,热爱自然;②闲适自得,向往田园,寄托恬淡静雅的隐逸之乐;③ 歌颂劳动生活以及与农民的深情厚谊;④厌弃官场黑暗,抒发闲适情调,表达自己决不同流合污的高洁品格;⑤对现实的不满和怀才不遇的苦闷。

(二)边塞军旅诗从先秦就有了以边塞、战争为题材的诗,发展到唐代,由于战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比由科举晋升容易得多,加之盛唐那种积极人世、昂扬奋进的时代气氛,于是寄情壮丽的边塞诗便大大发展起来了,形成一个新的诗歌流派,其代表人物是高适、岑参、王昌龄。

1、形式标志:题目中多出现“塞”“征”“军”“戍”等字眼;也有用乐府旧题的,如《凉州词》《少年行》《关山月》《从军行》等。

2、常见意象:自然景物类(黄沙、秋月、大漠、孤城、边关、雨雪、风沙、烽火等)、地理区域类(塞外、雁门关、玉门关、黄河、阴山、楼兰、蓟北、楼台、龟兹、夜郎、安西、胡羌等)。

3、常用手法:修辞手法(夸张、对比、互文、用典等)、描写手法(正面、侧面描写,铺垫、烘托,细节描写,虚实结合等)4、内容情感:①建立功业、保家卫国的的壮志豪情;②奋勇杀敌、英勇无畏恶英雄气概;③雄奇瑰丽、奇异独特的边塞风光;④山河沦丧的痛苦;⑤久居边关的乡愁;⑥塞外生活的艰辛和连年征战的惨烈;⑦报国无门的怨愤和归家无望的哀痛;⑧对统治者穷兵黩武和将军贪功启衅的不满;⑨对和平安宁的边疆生活、和睦友好的民族往来的向往。

高考语文:古诗词鉴赏的7大类型诗歌鉴赏法则(这么做高分手到擒来!)有不少同学问我诗歌鉴赏怎么做,其实在你把它分类之后,再将题型归类,掌握相应的答题术语,做些练习,就结束战斗了。

今天我们就来看下诗歌的分类,一窥其貌。

诗歌鉴赏1:咏物诗鉴赏咏物诗是借自然界中的万物寄托诗人自己的感情。

在诗人笔下,花鸟草虫皆有品,一花一木皆关情,他们或咏物寄兴,或咏物怡情。

【特点归纳】1、求其“形似”。

[曲尽其妙]2、由物到人,由实到虚,写出精神品格,求其“神似”[不滞于物]3、写作技巧(1)从整体构思看,表现手法:托物言志;常用修辞:比喻、象征、拟人、对比。

(2)从具体描写方法看,正面描写、侧面烘托。

【步骤归纳】1、“读清”全诗2、分析物象的外在特征、环境特点和内在品性。

3、联系诗人自身经历和所处社会环境,揣摩诗人所托之情,所言之志。

4、体会诗人手法的高妙。

【实战演练】白云泉白居易天平山上白云泉,云自无心水自闲。

何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

(1)简要分析诗中抒情主人公的形象特点。

本诗抒情主人公是一个胸怀淡泊、精神闲适、渴望摆脱俗务,具有出世归隐思想的仕人。

诗人的这一思想充斥在整篇诗作中。

诗人以“云自无心水自闲”自况,表面上写白云随风飘荡,舒卷自如,无牵无挂,泉水淙淙潺潺,自由流淌,从容自得,实际上正是诗人内心的独白。

(2)本诗在艺术手法上有何突出特点?试简要分析。

诗人运用象征手法写景寓志,以云水的逍遥自在比喻恬淡的胸怀和闲适的心情,用泉水激起的自然风浪象征社会风浪,言浅意深,理趣盎然。

柳李商隐曾逐东风拂舞筵,乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉。

[注]李商隐青年时就考中进士,朝气蓬勃,充满信心,然而由于党争倾轧,使他长期沉沦下僚。

诗人写此诗时,妻子刚病故,自己又将只身赴蜀,去过那使人厌倦的幕府生涯。

(1)试析“曾逐东风拂舞筵”中“逐”字的精妙之处。

“逐”字写柳枝追逐春风,运用拟人手法,变被动为主动,写出了柳条的蓬勃生机。

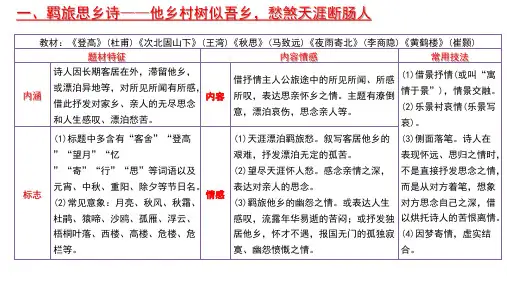

七大题材运用理解诗歌根据题材分类,中国古诗大致有送别怀人诗、羁旅思乡诗、山水田园诗、边塞征战诗、咏史怀古诗、咏物言志诗、即事(景)抒怀诗等几种类型。

相同题材的诗歌,诗中的情感是相近的,手法是相似的。

明确这几类常考题材的大致情感,准确定位诗歌的情感基调,能确保答题方向正确。

为此,我们阅读诗歌,完全可以从题材入手,取得“读一首诗,知一类诗”的效果。

教材链接:《芙蓉楼送辛渐》(王昌龄)、《雨霖铃》(柳永)、《送杜少府之任蜀州》(王勃)题材特征内容情感常用技法内涵古人常常因事不得不与家人、情人或亲朋好友离别,送别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,吟诗赠别,表达依依不舍之情内容送别诗涉及的范围极广,有君臣官场赠别,有市井朋友相别,有亲人情人离别(1)寓情于景,以景衬情,情景交融。

(2)烘托:不直接写人的离情别绪,而是通过写眼中物有伤离之意来烘托人的伤离之深。

(3)以乐景衬哀情(也叫乐景写哀或反衬)。

(4)想象(也叫虚拟或虚实结合)。

送别诗常借助想象表达自己对朋友的留恋和关切之情标志①标题中往往有“送”“别”“赠”“酬”。

②常见意象:“柳”“酒”“月”“水”四大意象。

(“长亭”“短亭”“阳关”“舟”“灞桥”等意象也在送别怀人诗中出现)情感①依依惜别的不舍与伤感;②离别后的思念与牵挂;③对友人的安慰与勉励;④借送别友人表明自己的心志;⑤抒发对人生的感慨。

要注意,每首诗表达的情感往往不是单一的,而是多种情感交杂在一起的集合体,它丰富复杂却不杂乱无章例题:阅读下面诗歌,回答问题。

送何遁山人归蜀梅尧臣春风入树绿,童稚望柴扉。

远壑杜鹃①响,前山蜀客归。

到家逢社燕,下马浣征衣。

终日自临水,应知已息机②。

[注]①杜鹃:又名子规。

②息机:摆脱琐事杂务,停止世俗活动。

这首诗的颈联与尾联是怎样借助想象之景来抒发情感的?请简要赏析。

答案:颈联想象友人喜逢家乡的燕子,一洗征尘,表现出归家时轻松愉悦的心情。

尾联进一步设想友人归家后悠闲自在的生活,寄托了对友人真诚的祝福,也暗含着诗人对超脱世俗的自由生活的向往。

熟悉古诗七大题材,快速把握诗歌内容情感不能出现乱套用术语、分析不对位或不分析的情况一、整体感知二、具体把握(一)山水田园诗南朝谢灵运开山水诗之先河,东晋陶渊明开田园诗之先河,发展到唐代,有了山水田园诗派,代表人物是王维、孟浩然。

山水田园诗以描写自然风光、农村景物以及安逸恬淡的隐居生活见长,诗境隽永优美,风格恬静淡雅,语言清丽洗练。

1.常见意象:溪水、山石、松林、野老、柴门、桑麻、南庙、五柳、明月、渔歌等。

2.常用手法:远近结合、高低结合、动静结合、点面结合、虚实结合、白描、反衬(乐景哀情)、景与情的关系(借景抒情、融情于景、情景交融)、色彩词、感官(视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉)、修辞手法(拟人、比喻、夸张、对比等)3.内容感情:①寄情山水,赞美山河,热爱自然;②闲适自得,向往田园,寄托恬淡静雅的隐逸之乐;③歌颂劳动生活以及与农民的深情厚谊;④厌弃官场黑暗,抒发闲适情调,表达自己决不同流合污的高洁品格;⑤对现实的不满和怀才不遇的苦闷。

(二)边塞军旅诗从先秦就有了以边塞、战争为题材的诗,发展到唐代,由于战争频繁,统治者重武轻文,士人邀功边庭以博取功名比由科举晋升容易得多,加之盛唐那种积极人世、昂扬奋进的时代气氛,于是寄情壮丽的边塞诗便大大发展起来了,形成一个新的诗歌流派,其代表人物是高适、岑参、王昌龄。

1.形式标志:题目中多出现“塞”、“征”、“军”“戍”等字眼;也有用乐府旧题的,如《凉州词》《少年行》《关山月》《从军行》等。

2.常见意象:自然景物类(黄沙、秋月、大漠、孤城、边关、雨雪、风沙、烽火等)、地理区域类(塞外、雁门关、玉门关、黄河、阴山、楼兰、蓟北、楼台、龟兹、夜郎、安西、胡羌等)。

3. 常用手法:修辞手法(夸张、对比、互文、用典等)、描写手法(正面、侧面描写,铺垫、烘托,细节描写,虚实结合等)4. 内容情感:①建立功业、保家卫国的的壮志豪情;②奋勇杀敌、英勇无畏恶英雄气概;③雄奇瑰丽、奇异独特的边塞风光;④山河沦丧的痛苦;⑤久居边关的乡愁;⑥塞外生活的艰辛和连年征战的惨烈;⑦报国无门的怨愤和归家无望的哀痛;⑧对统治者穷兵黩武和将军贪功启衅的不满;⑨对和平安宁的边疆生活、和睦友好的民族往来的向往。

高考诗歌鉴赏专题——从题材角度把握思想内容和观点态度如何评价一首诗歌的思想内容和观点态度,考生往往感到难以解答,不知所措,为此,我们本着解决考生困惑和“分类定感情,依题巧切入”的目的,从题材和题型两个角度进行讲解,便于考生快速、准确、全面地把握一首诗歌的思想内容和观点态度。

[1.阅读下面的诗,然后回答问题。

春日秦国怀古周朴①荒郊一望欲消魂②,泾水萦纡③傍远村。

牛马放多春草尽,原田耕破古碑存。

云和积雪苍山晚,烟伴残阳绿树昏。

数里黄沙行客路,不堪回首思秦原。

[注] ①周朴(?—878):字太朴,吴兴(今属浙江)人。

②消魂:这里形容极其哀愁。

③泾水:渭水支流,在今陕西省中部,古属秦国。

萦纡:旋绕曲折。

这首诗表现了诗人什么样的感情?请简要分析。

(5分)参考答案:表现了怀古伤今之情。

诗人春日眺望泾水之滨,不见春草,只见古碑,行客之路尽是黄沙,想当年秦国何等强盛,看如今唐王朝国势日衰,眼前一片荒凉,于是“不堪回首”之情油然而生。

2.阅读下面这首诗,然后回答问题。

题榴花朱熹五月榴花照眼明,枝间时见子初成。

可怜此地无车马,颠倒苍苔落绛英。

诗的后两句表达了作者什么样的思想感情?(4分)参考答案:表达了作者对美丽的榴花无人观赏的慨叹,并借此抒发对自己怀才不遇的无限感叹。

3.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

夜宿田家戴复古簦笠①相随走路歧,一春不换旧征衣。

雨行山崦②黄泥坂,夜扣田家白板扉。

身在乱蛙声里睡,身从化蝶③梦中归。

乡书十寄九不达,天北天南雁自飞。

[注] ①簦笠:类似现代伞而有柄的笠。

②崦:山。

③化蝶:睡梦。

指庄周化蝶的典故。

诗歌前两联描写了诗人怎样的境况?全诗表现了诗人什么样的思想感情?(4分)参考答案:前两联描写了诗人旅途的艰苦:只身一人四处漂泊,衣服长时间不能换洗;雨天山路行走艰难,入夜叩门全诗表现了诗人孤寂无依之情和深切的乡思、乡愁。

(2分)寄宿田家。

(共2分,总说1分,分析1分)4.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

春日京中有怀①杜审言今年游寓独游秦②,愁思看春不当春。

上林苑里花徒发,细柳营前叶漫新。

公子南桥应尽兴,将军西第几留宾。

寄语洛城风日道,明年春色倍还人。

[注] ①作者曾跟随武则天在东都洛阳居住,并结识了许多文臣武将,成为知己和好友,第二年春天,他又伴驾回到西都长安。

②游秦:此处指游长安。

尾联诗意转折,请结合全诗,分析该联所表达的思想情感。

(4分)参考答案:①诗人寄语自己思念的东都朋友,今年春光好,明年春光更胜于今年。

②诗人一反孤独伤感之情,将思念化为祝福,将孤独化为自信,将感情升华为喜悦自信,抒发了对洛阳万物无不眷念和热爱之情,表现出昂扬向上的乐观情怀。

5.阅读下面这首明诗,然后回答问题。

山丹①题壁[明]杨一清②关山逼仄③人踪少,风雨苍茫野色昏。

万里一身方独往,百年多事共谁论。

东风四月初生草,落日孤城蚤闭门。

记取汉兵追寇地,沙场尤有未招魂。

[注] ①山丹:即今甘肃山丹县,明代设山丹卫,地处河西走廊蜂腰部,自古为东西交通要道;汉时霍去病曾率兵在此与匈奴作战。

②杨一清:明朝人,官至内阁首辅,曾三次出镇西北边关。

③逼仄:狭窄的意思。

诗的尾联表现了作者什么样的感情?请简析。

(4分)参考答案:(示例一)通过追慕汉家将士保家卫国、开疆拓土的功绩,表现了诗人因追怀前人而产生的昂扬奋发的激情和对在边塞建功立业的渴望。

(示例二)通过写古代将士战死沙场无人招魂,表现了诗人对战场死难者的同情怜悯以及对造成灾难的战争的厌倦之情。

[应用体验]6.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

村行①王禹偁马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。

万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。

何事吟余忽惆怅,村桥原②树似吾乡。

[注] ①这首诗是王禹偁于太宗淳化二年被贬为商州团练副使时写的。

②原:原野。

从全诗来看,作者的感情经历了怎样的变化过程?请联系全诗进行分析。

(4分)参考答案:作者的感情经历了由悠然到惆怅的变化过程。

前三联写作者骑马走在山路上,看到黄菊、山峰、落叶、荞麦花,听到秋声,欣赏到山村的美景,心情悠然自得;当看到原野上酷似家乡的大树时,则勾起了乡愁,再加上仕途受挫,所以心情一下子变得惆怅起来。

7.阅读下面这首诗,然后回答问题。

寒闺怨白居易寒月沉沉洞房静,真珠帘外梧桐影。

秋霜欲下手先知,灯底裁缝剪刀冷。

[注] 唐代府兵制度规定,兵士自备甲仗、粮食和衣装,存入官库,行军时领取备用。

但征戍日久,衣服破损,就要由家中寄去补充更换,特别是需要御寒的冬衣。

细读此诗,谈谈诗中所刻画的闺中女子心有何“怨”。

(4分)参考答案:①天寒岁暮,征夫不归,内心思念,寂寞孤独;②秋霜欲下,冬衣未成,心中焦虑。

因不能全面把握诗人含蓄、复杂、变化的思想感情而失分[示例] 阅读下面这首元曲,然后完成后面的题目。

[双调] 水仙子·夜雨徐再思一声梧叶一声秋。

一点芭蕉一点愁。

三更归梦三更后。

落灯花棋未收,叹新丰逆旅淹留。

枕上十年事,江南二老忧,都到心头。

这首曲子抒发了作者怎样的思想感情?试加以概括。

(3分) 考生甲:考生乙:评点:失误的主要原因是对作者的思想感情把握不够全面,忽视了曲中“逆旅淹留”的江湖漂泊之苦。

评点:失误的主要原因是对作者的思想感情把握不够全面,忽视了“江南二老忧”所提供的信息。

[解题流程][名师支招]把握作者含蓄、复杂、变化的思想感情应注意以下几个方面的问题: 1.了解古代诗歌表达感情的一般特点(1)多是含蓄、隐晦的,少有直白的。

内敛含蓄,是古诗的一个重要特点。

(2)多是丰富、复杂的,少有单一、简单的。

(3)有时是发展变化的,而不是固定、静止的。

2.仔细阅读诗歌,掌握分析情感的要点要舍得在“读”上下功夫、花时间,不要看一眼就匆忙下笔。

而应该在反复咀嚼中,掌握分析情感的方法。

(1)从时间角度,划分层次 作者含蓄、复杂、变化的思想感情经常体现在不同的时间阶段,我们可以从过去、现在、将来三个时间段来分析诗歌,给诗歌划分层次,从而找出多个感情要点。

词的上下阕,每阕包含几个句子,可以分成几个时间段,就可以分为几个层次,有几个层次就有几个感情要点。

如白居易《忆江南》:“江南好,风景旧曾谙。

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

能不忆江南?”从时间角度来切分,过去喜爱江南的美景为一层,现在回味、留恋江南美景为一层,两个情感点,两种感情。

(2)从关键词角度,体悟情感 这里的“关键词”,即精练生动的一个字,或活用的字,或运用了修辞手法的一个字,尤其是有点石成金之效的动词,如辛弃疾《鹧鸪天·送人》:“浮天水送无穷树,带雨云埋一半山”中的“送”“埋”。

抓住这两个词,细细品味,就不难发现其中寄寓的情感。

又如李白《登金陵凤凰台》:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”中的“蔽”“愁”均为关键词。

抓住了关键词,情感内涵就掌握了一大半。

(3)从描述对象角度,解读情感寻找体现诗人情感的关键词。

“愁”“忧”等,从而确定全曲的感情基调。

— 寻找表现诗人情感变化的意象或描述对象。

— 先写“梧叶”“芭蕉”,再写“梦”“灯花”,最后写到“二老”。

抓住了这些意象的变化,就抓住了情感的变化。

寻找蕴含诗人情感的关键句。

—从“三更归梦三更后”分析作者思念家乡,从“叹新丰逆旅淹留”分析作者漂泊的孤苦,从“江南二老忧”分析作者对父母的担忧思念之情。

抒发了作者漂泊在外的孤苦之情,对家乡的思念之情和对父母的担忧这首曲子可以分为四层,前两句为一层,重点写作者的愁苦;第三句为一层,写作者对家乡的思念;四、五两句为一层,写作者的羁旅之苦;最后三句为一层,表达对父母的担忧思念之情。

诗歌都是通过描述或议论人、事、景、物来表情达意的,从每个描述对象都可以解读出一种情感,从描述对象来看,可以分为描述主体即诗人或诗歌的抒情主人公,描述客体即描写到的人、事、景、物,不同的描述客体也有可能表达不同的情感。

从这两个角度自然也能全面而准确地把握作者含蓄、复杂、变化的情感。

如周密《夜归》:“夜深归客倚筇行,冷磷依萤聚土塍。

村店月昏泥径滑,竹窗斜漏补衣灯。

”从诗人角度,写出了怀乡思归的急切心情;从描述客体角度,表现了家中亲人对游子的关切和思念之情。

(4)从意象变化角度,捕捉情感意象是诗人情感的寄托和载体。

诗人描写意象发生了变化,表达的思想情感也要随之变化,要找出诗歌中不同的意象并揣摩其特点、含义,借此捕捉到其中的情感。

如苏轼《望江南·超然台作》:“春未老,风细柳斜斜。

试上超然台上看,半壕春水一城花。

烟雨暗千家。

寒食后,酒醒却咨嗟。

休对故人思故国,且将新火试新茶。

诗酒趁年华。

”词的上阕借助“柳”“春水”“花”等意象描写表现作者始终无法排遣的郁郁不得志的苦闷;词的下阕写到意象“酒”,表达作者极力想把这种苦闷暂时排遣的心情。

3.把握表达情感的关键句(1)写景句。

要抓住景物特征,揣摩含蓄之情,分析景中情是高考的重点,一定要练好这方面的功夫。

(2)状物句。

要抓住双层的情感,一是关乎“物”的,一是“物”中寄托的情、志。

(3)直接抒情的句子。

这类句子是作者情感的直接表达,抓住这些语句,也就把握住了诗歌的情感点。

(4)表达有特点的句子。

如用了比喻、象征、对比、衬托等手法,要还原其本义;如用了反语、用典等手法,要理解其曲折义。

[应用体验]阅读下面这首宋词,然后回答问题。

临江仙徐昌图饮散离亭西去,浮生常恨飘蓬。

回头烟柳渐重重。

淡云孤雁远,寒日暮天红。

今夜画船何处?潮平淮月朦胧。

酒醒人静奈愁浓。

残灯孤枕梦,轻浪五更风。

试结合全词内容,简要分析作者所表达的情感。

同时“浮生常恨飘蓬”“今夜画船何处”也包含着常年漂泊的羁旅之愁。