第十一章边界层理论基础

- 格式:ppt

- 大小:779.50 KB

- 文档页数:36

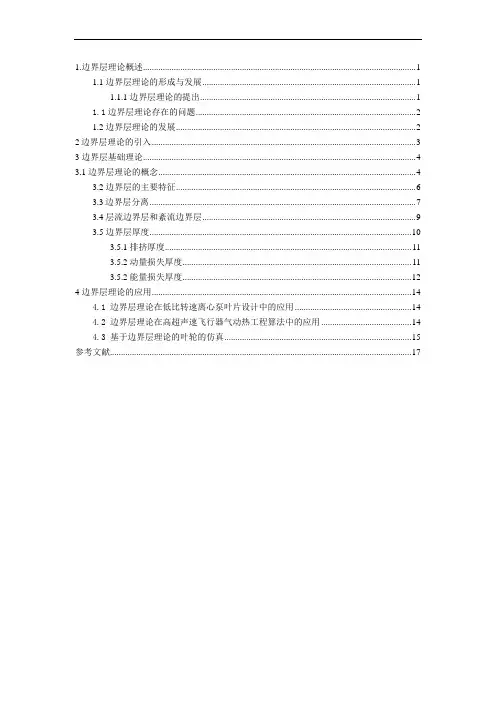

1.边界层理论概述 (1)1.1 边界层理论的形成与发展 (1)1.1.1 边界层理论的提出 (1)1.1边界层理论存在的问题 (2)1.2 边界层理论的发展 (2)2边界层理论的引入 (3)3 边界层基础理论 (4)3.1 边界层理论的概念 (4)3.2 边界层的主要特征 (6)3.3边界层分离 (7)3.4 层流边界层和紊流边界层 (9)3.5 边界层厚度 (10)3.5.1 排挤厚度 (11)3.5.2 动量损失厚度 (11)3.5.2 能量损失厚度 (12)4 边界层理论的应用 (14)4.1 边界层理论在低比转速离心泵叶片设计中的应用 (14)4.2 边界层理论在高超声速飞行器气动热工程算法中的应用 (14)4.3 基于边界层理论的叶轮的仿真 (15)参考文献 (17)1.边界层理论概述1.1 边界层理论的形成与发展1.1.1 边界层理论的提出经典的流体力学是在水利建设、造船、外弹道等技术的推动下发展起来的,它的中心问题是要阐明物体在流体中运动时所受的阻力。

虽然很早人们就知道,当粘性小的流体(像水、空气等)在运动,特别是速度较高时,粘性直接对阻力的贡献是不大的。

但是,以无粘性假设为基础的经典流体力学,在阐述这个问题时,却得出了与事实不符的“D'Alembert之谜”。

在19世纪末叶,从不连续的运动出发,Kirchhoff,Helmholtz,Rayleigh等人的尝试也都失败了。

经典流体力学在阻力问题上失败的原因,在于忽视了流体的粘性这一重要因素。

诚然,在速度较高、粘性小的情况下,对一般物体来说,粘性阻力仅占一小部分;然而阻力存在的根源却是粘性。

一般,根据来源的不同,阻力可分为两类:粘性阻力和压差阻力。

粘性阻力是由于作用在表面切向的应力而形成的,它的大小取决于粘性系数和表面积;压差阻力是由于物体前后的压差而引起的,它的大小则取决于物体的截面积和压力的损耗。

当理想流体流过物体时,它能沿物体表面滑过(物体是平滑的);这样,压力从前缘驻点的极大值,沿物体表面连续变化,到了尾部驻点便又恢复到原来的数值。

边界层理论边界层理论始于20世纪50年代,是一种以社会学中的社会心理学为基础的理论。

由于受到社会中的文化差异的影响,社会的边界层不同于一般的社会结构,它是一种身份认同和社会化过程的实质性结构。

其主要内容包括边界层的组成、功能、社会定位和边界层的调整等。

边界层理论主要聚焦于社会层次之间的关系,侧重考察如何管控不同社会层次之间的实证关系,揭示边界层的特征和机理,也为不同社会层次的社会活动提供了一种新的研究框架。

边界层理论告诉我们,每一个社会都由不同的社会层次组成,而每一个社会层次都有它自己的特点,例如在国家层次,就存在不同国家之间的文化差异和经济利益分配差异;在社会机构层次,就存在社会经济地位差异等。

边界层是社会层次之间连接的桥梁,在不同层次上,边界层有着不同的功能。

首先,边界层能够承载社会分类信息,从而使每个社会层次的身份认同更加清晰,例如在民族层次上,边界层有着民族特征,即民族分类的功能,而在宗教层次上,边界层有着宗教的认同,也就是运用边界层的宗教特征来区分每一个宗教信仰。

其次,当边界层作用于不同社会层次之间时,它还具有一种吸引力,它能够将不同社会层次之间的交流促进,以此来实现平等和融合。

这种吸引力可以表现为模仿或认可他人的行为,获得他人的认可和关注,以此来拓展自身的社会地位,最终可以实现融合或社会化。

最后,边界层理论还提供了一些有效的措施来加强边界层的建设,首先,政策立法应该重视社会层次之间的不平等问题,加强社会层次之间的调整,如政府可以以财政补贴的形式来实现资源分配的公平,减少社会层次之间的不公平。

其次,政府需要加强文化教育,确保建立一种同理心的文化氛围,减少不同社会层次之间的文化冲突,从而让边界层的建设更加有效。

社会的发展和进步,不仅需要不同社会层次之间的动力,而且也需要有效的边界层,只有社会的边界层得到加强和完善,才能有效地联系不同的社会层次,推动社会的发展。

边界层理论给我们提出了一种新的观点,用于解读不同社会层次之间的联系,进而让边界层更加有效地联结不同的社会层次,从而为社会发展提供了全新的基础。

边界层理论及边界层分离现象一.边界层理论1. 问题的提出在流体力学中,雷诺数RP惯性力/粘性力,当Re<1时,惯性力<<粘性力,可以略去惯性力项,用N-S方程解决一些实际问题(如沉降、润滑、渗流等),并可以获得比较满意的结果。

但对于工程流动问题,绝大多数的Re很大。

这时就不可以完全略去粘性力,略去粘性力的结果与实际情况相差很大。

突出的一例即“达朗倍尔佯谬——在流体中作等速运动的物体不受阻力。

”究竟应当怎样才能正确地处理大Re数的流动呢?这个矛盾一直到1904 年,德国流体力学家普朗特提出了著名的边界层理论,即大Re数的流动中,大部分区域的惯性力>>粘性力,但在紧靠固壁的极薄流层中,惯性力琲占性力,这才令人满意地解决了大Re数的流动的阻力问题。

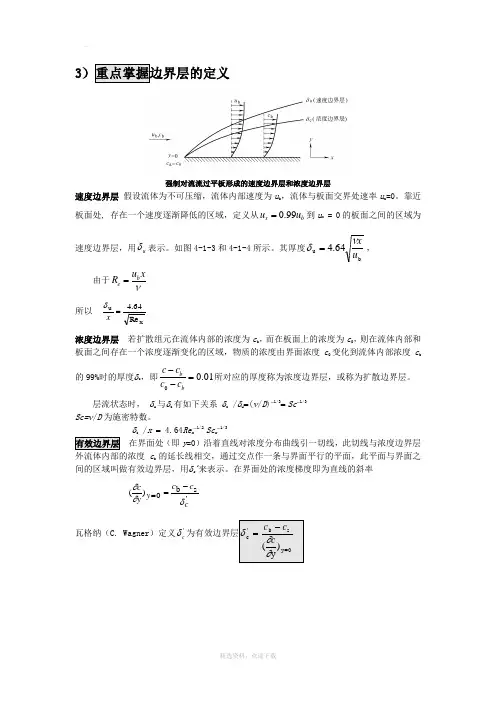

2. 边界层的划分I流动边界层(速度边界层)以平板流动为例,x方向一维稳态流动,在垂直壁面的y方向上,流动可划分为性质不同的两个区域:(1)y<S (边界层):受壁面影响,法向速度变化急剧,du/dy很大,粘性力大(与惯性同阶),不能忽略。

(2)y>&层外主流层):壁面影响很弱,法向速度基本不变,du/dy〜0所以可忽略粘性力(即忽略法向动量传递)。

可按理想流体处理,Euler方程适用。

这两个区域在边界层的外缘衔接起来,由于层内的流动趋近于外流是渐进的,不是突变的,因此,通常约定:在流动边界层的外缘处(即y= 3处),ux= 0.99u T 3为流动边界层厚度,且3= &x)。

II传热边界层(温度边界层)当流体流经与其温度不相等的固体壁面时,在壁面上形成流动边界层,同时,还会由于传热而形成温度分布,可分成两个区域:(1)y< 8t (传热边界层):受壁面影响,法向温度梯度dt/dy 很大,不可忽略,即不能忽略法向热传导。

(2)y>8t (层外区域):法向温度梯度dt/dy 可忽略法向热传导。

![[工学]第十一章边界层理论基础](https://uimg.taocdn.com/c4b91a354431b90d6c85c7cd.webp)

边界层理论的基本内容:

流体流过某一固体壁面时,由于粘性力的作用,在壁面附近会形成边界层.将整个流场分为两个区域.即边界层区和主流区.在边界层区内,不论流体粘性有多小,因为存在很大的速度梯度,故粘性力不可被忽略.流场的速度分布计算需由N-S方程进行计算.而在主流区,不论流体粘性有多大,因为不存在速度梯度,故粘性力可被忽略,流场的速度分布计算需由EuLer方程进行计算.这种想法最初是由普朗特提出的.

意义: 由于边界层的特点,可用量级分析法将N-S方程进行简化。

由其学生布拉修斯对层流绕流平板的流场进行了计算。

通过EuLer方程及伯努利方程计算主流区流场速度及压力分布并同时得到边界层区流场速度边界条件,从而整个流场微分解得以求出。

边界层理论知识点总结边界层是指在地表和自由大气之间存在着较为复杂的物理、化学、动力和能量过程的气体层,其厚度一般在几十米到几百米之间。

边界层的存在对于大气环流、气候、水循环等方面都有着重要的影响。

边界层理论是研究边界层的物理过程和结构的学科,在气象学、地理学、环境科学等领域都有着重要的应用。

边界层的结构边界层的结构是指边界层内部的物理特征和过程。

一般来说,边界层的结构可以分为水平结构和垂直结构两个方面。

水平结构在地表上,由于地形的不同,边界层的结构也会有所不同。

在平坦地区,边界层结构比较简单,可以分为地表边界层和大气边界层两部分。

地表边界层是指在地表之上0-1000米内的边界层,大气边界层是指在地表之上1000米以上的边界层。

在山地或者海洋等地形复杂的地区,边界层的结构也会有所不同,有时候边界层内部会出现多层结构。

垂直结构边界层内部的垂直结构一般可以分为三层。

地表边界层(0-100米)是指最近地表的一层,其内部的风速和风向受到地表粗糙度影响较大。

中层边界层(100-1000米)是指地表上方100-1000米的一层,其内部的风速和风向受到大气稳定度影响较大。

大气边界层(1000米以上)是指在1000米以上的一层,其内部的风速和风向受到大气环流影响较大。

边界层的动力过程边界层的动力过程是指边界层内部的气体动力学过程,主要包括湍流、辐射、湍流输送、地转偏向、辐散、螺旋上升等过程。

湍流湍流是边界层内部流体的一种不规则运动状态,其特点是速度、密度和压力都不断发生变化,同时也存在着不规则的旋转运动。

湍流是边界层内部动能输送和质量输送的重要机制。

辐射辐射是指太阳光的热辐射在地表和大气中的传播和吸收过程。

在白天,地表吸收太阳光,导致地表温度升高,然后通过热传导和对流作用将热量传递给大气,形成边界层内部的热辐射。

在晚上,地表失去热量,导致地表温度下降,然后通过热传导和对流作用将热量传递给大气,形成边界层内部的冷辐射。

第八章 边界层理论§8-1 边界层的基本概念实际流体和理想流体的本质区别就是前者具有粘性。

对层流而言,单位面积摩擦力的大小yu d d μτ=,可以看出,对于确定的流体的等温流场,摩擦力的大小与速度梯度有关,其比例函数即动力粘度。

速度梯度yu d d 大,粘性力也大,此时的流场称为粘性流场。

若速度梯度yu d d 很小,则粘性力可以忽略,称为非粘性流场。

对于非粘性流场,则可按理想流体来处理。

则N-S 方程可由欧拉方程代替,从而使问题大为简化。

Vlv llV v A yu V l t V lt u m ρρμρρ======2223d d d d 粘性力惯性力当空气、蒸汽,水等小粘度的流体与其它物体作高速相对运动时,一般雷诺数很大。

由vVl ==粘性力惯性力Re ,则在这些流动中,惯性力>>粘性力,所以可略去粘性力。

但在紧靠物体壁面存在一流体薄层,粘性力却与惯性力为同一数量级。

所以,在这一薄层中,两者均不能略去。

这一薄层就叫边界层,或叫速度边界层,由普朗特在1904年发现。

a .流体流过固体壁面,紧贴壁面处速度从零迅速增至主流速度,这一流体薄层,就叫边界层或速度边界层。

b .整个流场分为两部分 层外,=∂∂yu ,粘性忽略,无旋流动。

层内,粘性流,主要速度降在此,有旋流动。

c .由边界层外边界上∞=V u %99,来定义δ,δ为边界层厚度。

d .按流动状态,边界层又分为层流边界层和紊流边界层。

由于在边界层内,流体在物体表面法线方向(即yu ∂∂)速度梯度很大,所以,边界层内的流体具有相当大的旋涡强度;而在层外,由于速度梯度很小。

所以,即使对于粘度很大的流体,粘性力也很小,故可忽略不计,所以可认为,图8-2空气沿平板边界层速度分布外部区域边界层边界层外的流动是无旋的势流。

边界层的基本特征有: (1)1<<Lδ⇒薄层性质,其中L 为物体的长度;沿流方向↑↑→δx 。