中药材品种鉴定与整理

- 格式:ppt

- 大小:78.50 KB

- 文档页数:15

第1章绪论第一节中药鉴定学的定义、研究对象及范围一、中药鉴定学的概念中药鉴定学是研究中药鉴定方法和质量标准的一门应用学科。

以传统的中药鉴别经验为基础,运用现代自然科学的方法与技术,系统地整理和研究中药的来源、品种鉴别特征、质量评价方法、开发和保护中药资源等方面的知识。

二、研究对象—中药中药是指在中医药理论和临床经验指导下用于防治疾病和医疗保健的药物,包括中药材、饮片和中成药三、研究的范围及主要内容中药名称(中文名,拉丁名,英文名)、药用历史、来源、生物(或矿物)学特征、产地、采收加工或制法、化学成分、性状鉴别、显微鉴别、理化鉴别、生物鉴别、性味功能、用法用量等。

四、主要任务中药鉴定学任务的核心:1为保证临床用药的安全与有效提供科学依据2为中药的生产提供质量标准和鉴定方法3为中药研究的准确性提供技术支撑。

中药鉴定学的基本任务:1鉴定中药的品种和质量2继承和弘扬祖国医药学遗产3制定规范化的质量标准4扩大和开发中药资源第2章中药鉴定学的发展历史已知最早的药物学专著首推《神农本草经》(三卷)。

《吴普本草》最早较完整地记载重要性状鉴别内容的本草著作。

第4章中药材的采收与产地加工一、中药材的传统采收方法传统采收方法的确定通常要考虑诸多自然因素,如药材基源的生物学特性、药用部位的生长特点、成熟程度、采收的难易和产量等,以决定每种中药材的采收时间和采收方法。

1根和根茎类药材一般在秋冬季节,植物地上部分将枯萎时及春初发芽前或刚显露时采收。

此时根和根皮组织最充实,贮藏的营养物质最为丰富,通常含有效成分也比较高.2皮类药材多在春夏之交、植物生长旺盛时期,此时树皮养分及液汁增多,形成层细胞分裂较快,皮部和木部容易剥离,伤口较易愈合,如杜仲、厚朴、黄柏等。

少数皮类药材于秋、冬两季采剥,如川楝皮,此时有效成分含量较高。

3花类药材一般应于花蕾初放或含苞待放时,选晴天采摘。

采摘过早气味不足;过迟则花瓣已散落,破碎后难以收集,如金银花、辛夷、槐花、月季花等。

中药鉴定实验报告 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】篇一:中药鉴定毕业实验报告实验报告实习时间:实习地点:指导老师:实习课目:实习主要内容:黄连、甘草、黄芩的鉴别黄连一.实验目的1.掌握黄连(三种)的药材性状特征鉴别点;2.比较三种黄连的显微鉴别特征;3.掌握黄连的化学成分和理化鉴别特征;二.实验内容1.原植物的鉴定注意点味连:rhizama captiidis为毛茛科植物黄连copits chinese franch的干燥根茎,多年生草本,叶均基生,卵状三角,3全裂,中央裂片稍呈羽状深裂,边缘有锐锯齿。

二歧或多歧聚伞花序,萼片5,窄卵形,花瓣线形,雄蕊多数,与花瓣等长,心皮8-12,离生,蓇葖果具柄。

三角叶黄连(雅连):copits deltoiolea et hsiao叶片中央裂片三角状卵形,一回裂片彼此邻接,花瓣线形,雄蕊长约为花瓣之半。

云南黄连(云连):coptis teeta wall叶片中央裂片卵状菱形,羽状深裂,彼此疏离,花瓣匙形至卵形,先端钝。

2.药材性状鉴定注意点黄连:圆柱形,具结节状突起,部分节间较长而光滑,习称“过桥”,有时可见残存的须根或膜质鳞叶,断面木部部金黄色,髓部、皮部红棕色,味极苦。

味连:根茎多分枝积聚成簇,形如鸡爪。

雅连:根茎多单枝,较粗状,“过桥”较长。

云连:根茎多单枝,细小,略弯曲。

注意点:主产四川石柱等,湖北来凤,甘肃武都,出口以四川、湖北为主,过去有北岸味连,南岸味连两种商品。

北是长江以北的川东鄂西地区。

南岸是川东鄂西,长江以南。

雅连主产于四川西部娥眉、洪雅一带。

为栽培品。

云连主产于云南西北德钦,维西为野生,主要化学成分为小檗碱(berberine,又称黄连素)3、显微鉴定(1)组织切片味连:最外为木栓层(有时可见未脱落的表皮或鳞叶)→皮层(有黄色石细胞单个或成群散在)→韧皮部(外侧纤维束木化并且有石细胞)→维管束(无限外韧型排列成环)→髓部无石细胞雅连:髓部由多数石细胞群云连:皮层及髓部均无石细胞(2)粉末黄连:①石细胞类方形或圆形25-105μm壁孔明显。

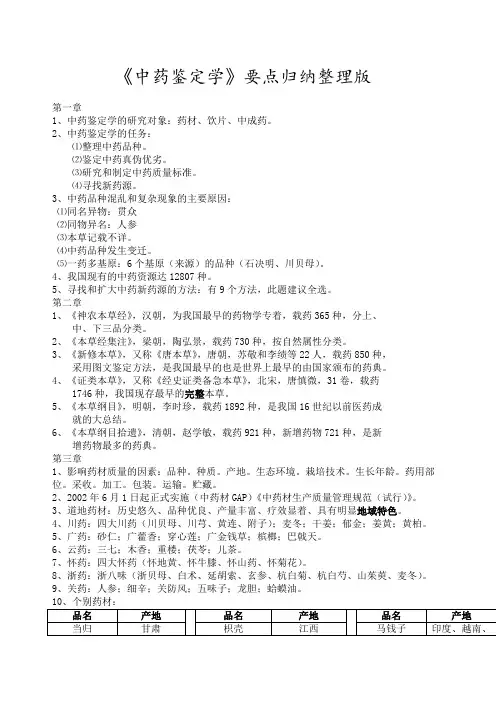

第一章1、中药鉴定学的研究对象:药材、饮片、中成药。

2、中药鉴定学的任务:⑴整理中药品种。

⑵鉴定中药真伪优劣。

⑶研究和制定中药质量标准。

⑷寻找新药源。

3、中药品种混乱和复杂现象的主要原因:⑴同名异物:贯众⑵同物异名:人参⑶本草记载不详。

⑷中药品种发生变迁。

⑸一药多基原:6个基原(来源)的品种(石决明、川贝母)。

4、我国现有的中药资源达12807种。

5、寻找和扩大中药新药源的方法:有9个方法,此题建议全选。

第二章1、《神农本草经》,汉朝,为我国最早的药物学专著,载药365种,分上、中、下三品分类。

2、《本草经集注》,梁朝,陶弘景,载药730种,按自然属性分类。

3、《新修本草》,又称《唐本草》,唐朝,苏敬和李绩等22人,载药850种,采用图文鉴定方法,是我国最早的也是世界上最早的由国家颁布的药典。

4、《证类本草》,又称《经史证类备急本草》,北宋,唐慎微,31卷,载药1746种,我国现存最早的完整本草。

5、《本草纲目》,明朝,李时珍,载药1892种,是我国16世纪以前医药成就的大总结。

6、《本草纲目拾遗》,清朝,赵学敏,载药921种,新增药物721种,是新增药物最多的药典。

第三章1、影响药材质量的因素:品种。

种质。

产地。

生态环境。

栽培技术。

生长年龄。

药用部位。

采收。

加工。

包装。

运输。

贮藏。

2、2002年6月1日起正式实施(中药材GAP)《中药材生产质量管理规范(试行)》。

3、道地药材:历史悠久、品种优良、产量丰富、疗效显著、具有明显地域特色。

4、川药:四大川药(川贝母、川芎、黄连、附子);麦冬;干姜;郁金;姜黄;黄柏。

5、广药:砂仁;广藿香;穿心莲;广金钱草;槟榔;巴戟天。

6、云药:三七;木香;重楼;茯苓;儿茶。

7、怀药:四大怀药(怀地黄、怀牛膝、怀山药、怀菊花)。

8、浙药:浙八味(浙贝母、白术、延胡索、玄参、杭白菊、杭白芍、山茱萸、麦冬)。

9、关药:人参;细辛;关防风;五味子;龙胆;蛤蟆油。

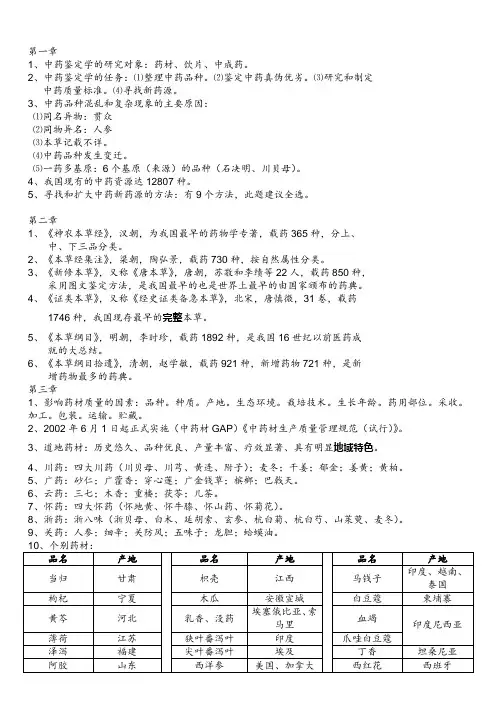

10、个别药材:品名产地品名产地品名产地当归甘肃枳壳江西马钱子印度、越南、泰国枸杞宁夏木瓜安徽宣城白豆蔻柬埔寨黄芩河北乳香、没药埃塞俄比亚、索马里血竭印度尼西亚薄荷江苏狭叶番泻叶印度爪哇白豆蔻泽泻福建尖叶番泻叶埃及丁香坦桑尼亚阿胶山东西洋参美国、加拿大西红花西班牙11、采收:槐花在花蕾期采收的芦丁含量最高28%;甘草在开花前期采收的甘草甜素最高10.5%。

《中药鉴定学》要点归纳整理版第一章1、中药鉴定学的研究对象:药材、饮片、中成药。

2、中药鉴定学的任务:⑴整理中药品种。

⑵鉴定中药真伪优劣。

⑶研究和制定中药质量标准。

⑷寻找新药源。

3、中药品种混乱和复杂现象的主要原因:⑴同名异物:贯众⑵同物异名:人参⑶本草记载不详。

⑷中药品种发生变迁。

⑸一药多基原:6个基原(来源)的品种(石决明、川贝母)。

4、我国现有的中药资源达12807种。

5、寻找和扩大中药新药源的方法:有9个方法,此题建议全选。

第二章1、《神农本草经》,汉朝,为我国最早的药物学专着,载药365种,分上、中、下三品分类。

2、《本草经集注》,梁朝,陶弘景,载药730种,按自然属性分类。

3、《新修本草》,又称《唐本草》,唐朝,苏敬和李绩等22人,载药850种,采用图文鉴定方法,是我国最早的也是世界上最早的由国家颁布的药典。

4、《证类本草》,又称《经史证类备急本草》,北宋,唐慎微,31卷,载药1746种,我国现存最早的完整本草。

5、《本草纲目》,明朝,李时珍,载药1892种,是我国16世纪以前医药成就的大总结。

6、《本草纲目拾遗》,清朝,赵学敏,载药921种,新增药物721种,是新增药物最多的药典。

第三章1、影响药材质量的因素:品种。

种质。

产地。

生态环境。

栽培技术。

生长年龄。

药用部位。

采收。

加工。

包装。

运输。

贮藏。

2、2002年6月1日起正式实施(中药材GAP)《中药材生产质量管理规范(试行)》。

3、道地药材:历史悠久、品种优良、产量丰富、疗效显着、具有明显地域特色。

4、川药:四大川药(川贝母、川芎、黄连、附子);麦冬;干姜;郁金;姜黄;黄柏。

5、广药:砂仁;广藿香;穿心莲;广金钱草;槟榔;巴戟天。

6、云药:三七;木香;重楼;茯苓;儿茶。

7、怀药:四大怀药(怀地黄、怀牛膝、怀山药、怀菊花)。

8、浙药:浙八味(浙贝母、白术、延胡索、玄参、杭白菊、杭白芍、山茱萸、麦冬)。

9、关药:人参;细辛;关防风;五味子;龙胆;蛤蟆油。

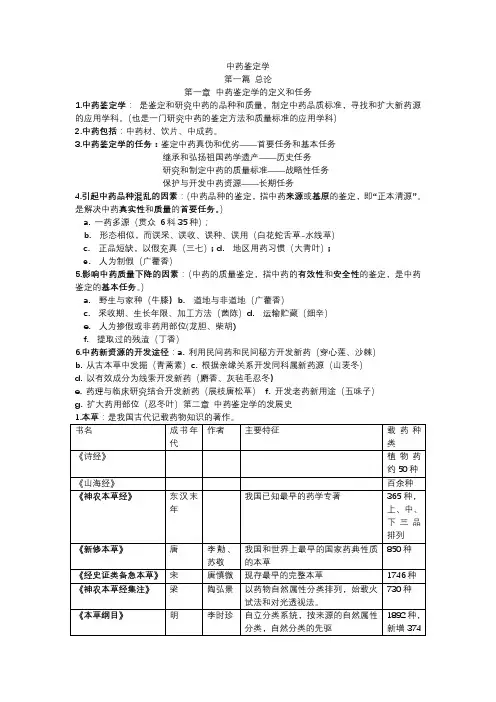

中药鉴定学第一篇总论第一章中药鉴定学的定义和任务1.中药鉴定学:是鉴定和研究中药的品种和质量,制定中药品质标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

(也是一门研究中药的鉴定方法和质量标准的应用学科)2.中药包括:中药材、饮片、中成药。

3.中药鉴定学的任务:鉴定中药真伪和优劣——首要任务和基本任务继承和弘扬祖国药学遗产——历史任务研究和制定中药的质量标准——战略性任务保护与开发中药资源——长期任务4.引起中药品种混乱的因素:(中药品种的鉴定,指中药来源或基原的鉴定,即“正本清源”。

是解决中药真实性和质量的首要任务。

)a.一药多源(贯众6科35种);b. 形态相似,而误采、误收、误种、误用(白花蛇舌草-水线草)c. 正品短缺,以假充真(三七);d. 地区用药习惯(大青叶);e. 人为制假(广藿香)5.影响中药质量下降的因素:(中药的质量鉴定,指中药的有效性和安全性的鉴定,是中药鉴定的基本任务。

)a. 野生与家种(牛膝)b. 道地与非道地(广藿香)c. 采收期、生长年限、加工方法(茵陈)d. 运输贮藏(细辛)e. 人为掺假或非药用部位(龙胆、柴胡)f. 提取过的残渣(丁香)6.中药新资源的开发途径:a. 利用民间药和民间秘方开发新药(穿心莲、沙棘)b. 从古本草中发掘(青蒿素)c. 根据亲缘关系开发同科属新药源(山麦冬)d. 以有效成分为线索开发新药(麝香、灰毡毛忍冬)e. 药理与临床研究结合开发新药(展枝唐松草)f. 开发老药新用途(五味子)g. 扩大药用部位(忍冬叶)第二章中药鉴定学的发展史1.本草:是我国古代记载药物知识的著作。

1.道地药材:是指人们经过长期医疗实践证明,质量好、临床疗效高、传统公认的且来源于特定地域的名优正品药材。

2.中国著名道地药材:东北的人参、鹿茸;浙江的“浙八味”;河南的“四大怀药”;宁夏的枸杞;云南的三七;广西的蛤蚧;四川的黄连;山东的阿胶、金银花;广东的陈皮。

人参:长白山区和大、小兴安岭(山参),园参为:吉林、黑龙江、辽宁。

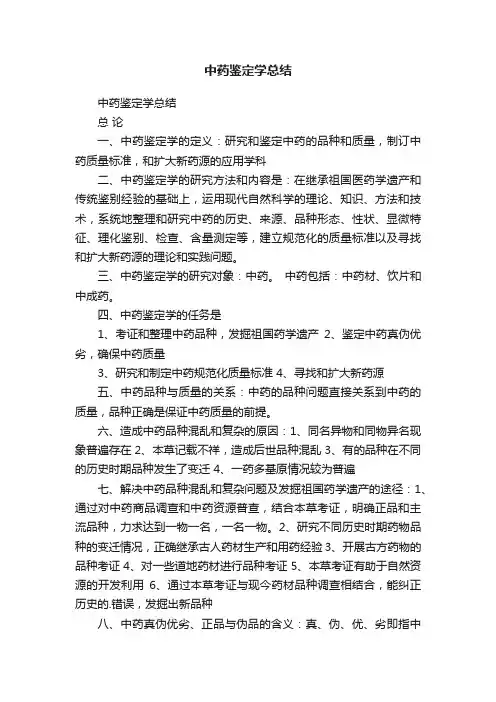

中药鉴定学总结中药鉴定学总结总论一、中药鉴定学的定义:研究和鉴定中药的品种和质量,制订中药质量标准,和扩大新药源的应用学科二、中药鉴定学的研究方法和内容是:在继承祖国医药学遗产和传统鉴别经验的基础上,运用现代自然科学的理论、知识、方法和技术,系统地整理和研究中药的历史、来源、品种形态、性状、显微特征、理化鉴别、检查、含量测定等,建立规范化的质量标准以及寻找和扩大新药源的理论和实践问题。

三、中药鉴定学的研究对象:中药。

中药包括:中药材、饮片和中成药。

四、中药鉴定学的任务是1、考证和整理中药品种,发掘祖国药学遗产2、鉴定中药真伪优劣,确保中药质量3、研究和制定中药规范化质量标准4、寻找和扩大新药源五、中药品种与质量的关系:中药的品种问题直接关系到中药的质量,品种正确是保证中药质量的前提。

六、造成中药品种混乱和复杂的原因:1、同名异物和同物异名现象普遍存在2、本草记载不祥,造成后世品种混乱3、有的品种在不同的历史时期品种发生了变迁 4、一药多基原情况较为普遍七、解决中药品种混乱和复杂问题及发掘祖国药学遗产的途径:1、通过对中药商品调查和中药资源普查,结合本草考证,明确正品和主流品种,力求达到一物一名,一名一物。

2、研究不同历史时期药物品种的变迁情况,正确继承古人药材生产和用药经验3、开展古方药物的品种考证4、对一些道地药材进行品种考证5、本草考证有助于自然资源的开发利用6、通过本草考证与现今药材品种调查相结合,能纠正历史的.错误,发掘出新品种八、中药真伪优劣、正品与伪品的含义:真、伪、优、劣即指中药品种的真假和质量的好坏。

“真”,即正品,凡是国家药品标准所收载的中药均为正品; “伪”,即伪品,凡是不符合国家药品标准规定中药的品种以及非药品冒充中药或以它种药品冒充正品的均为伪品。

“优”,即质量优良,是指符合国家药品标准质量规定的各项指标的中药; “劣”,即劣药,是指不符合国家药品质量规定的中药中药材出现伪品、混淆品或掺伪品的原因:1、误种、误采、误收、误售、误用2、一些名称相近或外形相似或基原相近的品种之间产生混乱。

中药鉴定的方法与思路中药鉴定是指通过对中药材的外观、性状、质量评价、药理活性、化学成分等方面进行综合分析和鉴定的过程。

中药鉴定的方法和思路主要包括以下几个方面。

一、宏观鉴定宏观鉴定是通过对中药材的外部形态、色泽、气味等进行观察和比较,以判断其真伪和质量。

在宏观鉴定过程中,需注意以下几个方面:1.外观形态:观察中药材的大小、形状、表面特征等。

2.颜色:观察中药材的颜色、色泽的鲜艳度或暗淡度,有无色泽变化等。

3.气味:嗅闻中药材的气味,了解其气味特征和强度。

4.口感:通过品尝中药材的口感,了解其滋味、涩味、苦味等。

二、显微鉴定显微鉴定是通过显微镜观察中药材的微观结构进行判断。

其中,包括光学显微镜鉴定、扫描电子显微镜鉴定等。

1.光学显微镜鉴定:通过对中药材切片的观察,辨认组织器官的形态特征,如叶表皮细胞的形状、排列方式,纹理、枝干形态等。

2.扫描电子显微镜鉴定:通过对中药材表面形态和微观结构的观察,掌握中药材的有关特征。

三、化学成分鉴定化学成分鉴定是通过对中药材中的化学成分进行分析和鉴定来评价其质量和药理活性。

主要包括以下几个方法:1.薄层色谱法:利用薄层的吸附、渗透、质量转移等现象,分离和检测中药材中的各种化学成分。

2.高效液相色谱法:通过选择适当的固定相、流动相和检测方式,快速分离、鉴定和定量中药材中的化学成分。

3.气相色谱法:将中药材中挥发性化合物进行气相色谱分离和鉴定,通过相应的色谱柱、检测器和操作条件,获得有关成分的信息。

4.紫外分光光度法:根据中药材中含有的吸收可见光或紫外光的成分,通过测定其吸收光谱,确定其化学成分的类型和含量。

5.高效液相质谱法:结合高效液相色谱和质谱的技术,能够快速鉴定和定量中药材中的有机化合物。

四、药理鉴定药理鉴定是通过对中药材进行体内或体外的实验,评估其药理活性。

1.实验动物的药理学实验:通过给实验动物灌胃或皮下注射中药材提取物,观察其对动物的药理效应,并在一系列参数上进行评估。

中药材质量鉴定方法【最新版3篇】目录(篇1)1.概述2.中药材鉴定的常用方法1.来源鉴定2.性状鉴定3.显微鉴定4.理化鉴定正文(篇1)中药材质量鉴定方法是确保中药质量的重要手段。

中药材的鉴定方法有多种,包括来源鉴定、性状鉴定、显微鉴定和理化鉴定等。

来源鉴定是应用植物、动物或矿物的分类学知识,对中药的来源进行鉴定研究,确定其正确的学名,以保证应用品种的准确。

这一过程包括观察植物形态,核对文献,核对中药标本等方式。

性状鉴定是一种简便、易操作的鉴定方法,通过眼观、手摸、鼻闻、口尝、水试、火试等方式,来鉴别药材的外观性状。

这种方法简单、易行、迅速,主要包括观察中药的形状、大小、色泽、表面特征、质地、断面、气、味等。

显微鉴定是利用显微技术对中药进行显微分析,以确定其品种和质量的一种鉴定方式,包括组织鉴定和粉末鉴定两种方式。

通过显微鉴定,可以更准确地判断药材的品种和质量。

理化鉴定是利用某些物理的、化学的或仪器分析方法,鉴定中药的真实性、纯度和品质优劣程度的一种鉴定方法。

这种方法包括一般常数的测定、一般理化鉴别、色谱法、光谱法等。

通过理化鉴定,可以更准确地判断中药材的质量。

总之,中药材质量鉴定方法是保障中药质量的重要手段。

目录(篇2)1.概述2.中药材鉴定的常用方法2.1 来源鉴定2.2 性状鉴定2.3 显微鉴定2.4 理化鉴定3.结论正文(篇2)一、概述中药材质量鉴定是确保中药疗效和安全的关键环节。

中药材的真伪、优劣和纯度直接影响到中药疗效的发挥。

因此,对中药材进行质量鉴定具有十分重要的意义。

本文将介绍中药材质量鉴定的常用方法。

二、中药药材鉴定的常用方法1.来源鉴定来源鉴定是通过应用植物、动物或矿物的分类学知识,对中药的来源进行鉴定研究,确定其正确的学名,以保证应用品种的准确。

包括观察植物形态,核对文献,核对中药标本等方式。

2.性状鉴定性状鉴定是一种简便、易操作的鉴定方法,通过眼观、手摸、鼻闻、口尝、水试、火试等手段,鉴别药材的外观性状。

【翘鼻子】蕲蛇头在中间稍向上,呈三角形而扁平,吻端向上,习称翘鼻子【发汗】药材在加工过程中用微火烘至半干或微煮、蒸后,堆置起来发热,使其内部水分往外溢,变软、变色,增加香味或减少刺激性,有利于干燥【中药饮片】是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法,经过加工炮制后的,可直接用于中医临床的中药。

【地道药材】是指在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材,因生产较为集中,栽培技术、采收加工也都有一定的讲究,以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好。

【菊花心】指药材断面维管束与较窄的射线相间排列,形似菊花。

【车轮纹】指根或茎类药材横切面上维管束与较宽的射线相间排列成稀疏整齐的放射状纹理,状如木制车轮,如木通等。

【云锦花纹】何首乌横切面皮部环列4~11个类圆形异型复合维管束,如同散列的云朵状花纹。

【金井玉栏】又称金心玉栏。

指根类药材的横断面外围白,内心黄,中间有一棕色的形成层环,俗称金井玉栏,如黄芪。

【芦碗】指草本植物药材根茎部分每年地上茎枯死后留下的凹窝状茎痕,因中心凹陷似碗形而习称芦碗,如山参。

【油头】指川木香药材根头部黑色发粘的胶状物。

【怀中抱月】指松贝的外层鳞叶2瓣,大瓣紧抱小瓣,未抱合的部分呈月形习称怀中抱月。

【狮子盘头】根头部有多数疣状突起的茎痕及芽,每个茎痕的顶端呈凹下的圆点。

【鹦哥嘴】天麻顶端具有红棕色干枯芽孢,习称鹦哥嘴或红小辫【蚯蚓头】指药材的根头部由叶柄脱落后留下的明显密集的横向环纹,因似虹蝴的头颈部而习称虹划头,如防风等。

【吐脂(起霜)】指苍术饮片暴露稍久后,析出的结晶,因呈毛状,色白如脂霜,而称吐脂或起霜。

【星点】指大黄根茎横切面中髓部具有的异形维管束,其内侧为韧皮部,外侧为木质部,射线呈星芒状射出。

【鹦哥嘴】天麻(冬麻)顶端具红棕色芽苞,习称“鹦哥嘴”。

【过桥杆】黄连根茎中段常有细长圆柱状的节间,光滑,习称“过桥杆”。

【金包头】药材根头部一端残留淡黄色的叶基,习称“金包头”如知母。

实用文档中药鉴定学第一篇总论第一章中药鉴定学的定义和任务第二章中药鉴定学的发展史第三章中药资源的利用与保护(了解)第四章中药的采收、加工与贮藏第五章中药的鉴定第六章中药的质量标准第一章中药鉴定学的定义和任务1.中药鉴定学:是鉴定和研究中药的品种和质量,制定中药品质标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

(也是一门研究中药的鉴定方法和质量标准的应用学科)2.中药包括:中药材、饮片、中成药。

3.中药鉴定学的任务:鉴定中药真伪和优劣——首要任务和基本任务继承和弘扬祖国药学遗产——历史任务研究和制定中药的质量标准——战略性任务保护与开发中药资源——长期任务4.引起中药品种混乱的因素:(中药品种的鉴定,指中药来源或基原的鉴定,即“正本清源”。

是解决中药真实性和质量的首要任务。

)a.一药多源(贯众 6科35种);b. 形态相似,而误采、误收、误种、误用(白花蛇舌草-水线草)c. 正品短缺,以假充真(三七);d. 地区用药习惯(大青叶);e. 人为制假(广藿香)5.影响中药质量下降的因素:(中药的质量鉴定,指中药的有效性和安全性的鉴定,是中药鉴定的基本任务。

)a. 野生与家种(牛膝)b. 道地与非道地(广藿香)c. 采收期、生长年限、加工方法(茵陈)d. 运输贮藏(细辛)e. 人为掺假或非药用部位(龙胆、柴胡)f. 提取过的残渣(丁香)6.中药新资源的开发途径:a. 利用民间药和民间秘方开发新药(穿心莲、沙棘)b. 从古本草中发掘(青蒿素)c. 根据亲缘关系开发同科属新药源(山麦冬)d. 以有效成分为线索开发新药(麝香、灰毡毛忍冬)e. 药理与临床研究结合开发新药(展枝唐松草)f. 开发老药新用途(五味子)g. 扩大药用部位(忍冬叶)第二章中药鉴定学的发展史1.道地药材:是指人们经过长期医疗实践证明,质量好、临床疗效高、传统公认的且来源于特定地域的名优正品药材。

2.中国著名道地药材:东北的人参、鹿茸;浙江的“浙八味”;河南的“四大怀药”;宁夏的枸杞;云南的三七;广西的蛤蚧;四川的黄连;山东的阿胶、金银花;广东的陈皮。

《中药鉴定学》要点归纳整理版第一章1、中药鉴定学的研究对象:药材、饮片、中成药。

2、中药鉴定学的任务:⑴整理中药品种。

⑵鉴定中药真伪优劣。

⑶研究和制定中药质量标准。

⑷寻找新药源。

3、中药品种混乱和复杂现象的主要原因:⑴同名异物:贯众⑵同物异名:人参⑶本草记载不详。

⑷中药品种发生变迁。

⑸一药多基原:6个基原(来源)的品种(石决明、川贝母)。

4、我国现有的中药资源达12807种。

5、寻找和扩大中药新药源的方法:有9个方法,此题建议全选。

第二章1、《神农本草经》,汉朝,为我国最早的药物学专著,载药365种,分上、中、下三品分类。

2、《本草经集注》,梁朝,陶弘景,载药730种,按自然属性分类。

3、《新修本草》,又称《唐本草》,唐朝,苏敬和李绩等22人,载药850种,采用图文鉴定方法,是我国最早的也是世界上最早的由国家颁布的药典。

4、《证类本草》,又称《经史证类备急本草》,北宋,唐慎微,31卷,载药1746种,我国现存最早的完整本草。

5、《本草纲目》,明朝,李时珍,载药1892种,是我国16世纪以前医药成就的大总结。

6、《本草纲目拾遗》,清朝,赵学敏,载药921种,新增药物721种,是新增药物最多的药典。

第三章1、影响药材质量的因素:品种。

种质。

产地。

生态环境。

栽培技术。

生长年龄。

药用部位。

采收。

加工。

包装。

运输。

贮藏。

2、2002年6月1日起正式实施(中药材GAP)《中药材生产质量管理规范(试行)》。

3、道地药材:历史悠久、品种优良、产量丰富、疗效显著、具有明显地域特色。

4、川药:四大川药(川贝母、川芎、黄连、附子);麦冬;干姜;郁金;姜黄;黄柏。

5、广药:砂仁;广藿香;穿心莲;广金钱草;槟榔;巴戟天。

6、云药:三七;木香;重楼;茯苓;儿茶。

7、怀药:四大怀药(怀地黄、怀牛膝、怀山药、怀菊花)。

8、浙药:浙八味(浙贝母、白术、延胡索、玄参、杭白菊、杭白芍、山茱萸、麦冬)。

9、关药:人参;细辛;关防风;五味子;龙胆;蛤蟆油。

中药鉴定学——2011年中药学初级师考试大纲第一单元中药鉴定学的含义和任务细目一:考证和整理中药品种1.中药材品种混乱的主要原因2.解决中药材品种混乱的途径细目二:鉴定中药的真伪优劣,确保中药质量1.影响中药质量的主要因素第二单元中药的采收、加工与贮藏细目一:中药的采收要点:各类药材采收的一般原则细目二:中药的加工要点:中药材产地加工的方法细目三:中药的贮藏1.中药贮藏保管中发生的变质现象2.中药变质的防治措施第三单元中药的鉴定细目一:中药鉴定的依据1.中药鉴定的法定依据细目二:中药鉴定的一般程序1.中药鉴定的取样原则2.中药鉴定的取样方法细目三:中药的鉴定方法1.来源鉴定的含义和内容2.性状鉴定的含义和内容3.显微鉴定常用的制片种类4.理化鉴定4-1物理常数的测定4-2常规检查4-3一般理化鉴别4-4色谱法4-5光谱法4-6含量测定4-7浸出物测定第四单元根及根茎类中药细目一:根类中药1.根类中药的性状鉴别2.根类中药的显微鉴别细目二:根茎类中药1.根茎类中药的性状鉴别2.根茎类中药的显微鉴别细目三:根及根茎类中药的鉴定1.狗脊、绵马贯众、大黄、拳参、虎杖、何首乌、牛膝、川牛膝、商陆、银柴胡、太子参、威灵仙、川乌、附子、白芍、赤芍、黄连、升麻、防己、北豆根、延胡索、板蓝根、地榆、苦参、山豆根、葛根、粉葛、甘草、黄芪、远志、人参、红参、西洋参、三七、白芷、当归、独活、羌活、前胡、川芎、藁本、防风、柴胡、北沙参、龙胆、秦艽、紫草、丹参、黄芩、玄参、地黄、胡黄连、巴戟天、茜草、续断、天花粉、桔梗、党参、南沙参、木香、川木香、白术、苍术、紫菀、香附、泽泻、天南星、半夏、石菖蒲、百部、川贝母、浙贝母、黄精、天冬、麦冬、知母、山药、射干、莪术、姜黄、郁金、高良姜、天麻、白及等药材的来源2.绵马贯众、大黄、牛膝、附子、白芍、黄连、延胡索、甘草、黄芪、人参、三七、白芷、当归、防风、柴胡、龙胆、地黄、党参、木香、白术、麦冬、天麻等药材的主产地3.狗脊、绵马贯众、大黄、何首乌、牛膝、川牛膝、商陆、银柴胡、太子参、威灵仙、川乌、附子、白芍、赤芍、黄连、防己、延胡索、板蓝根、苦参、葛根、粉葛、甘草、黄芪、人参、红参、西洋参、三七、白芷、当归、独活、羌活、前胡、川芎、防风、柴胡、北沙参、龙胆、紫草、丹参、黄芩、玄参、地黄、胡黄连、巴戟天、天花粉、桔梗、党参、南沙参、木香、川木香、白术、苍术、紫菀、泽泻、半夏、石菖蒲、百部、川贝母、浙贝母、天冬、麦冬、知母、山药、射干、莪术、郁金、天麻、白及等药材的性状鉴别4.绵马贯众、大黄、何首乌、牛膝、川乌、白芍、黄连、延胡索、甘草、黄芪、人参、三七、当归、川芎、柴胡、龙胆、黄芩、党参、木香、石菖蒲、麦冬、天麻等药材的显微鉴别5. 绵马贯众、大黄、何首乌、牛膝、威灵仙、川乌、附子、白芍、赤芍、黄连、防己、延胡索、苦参、葛根、粉葛、甘草、黄芪、人参、三七、白芷、当归、前胡、川芎、柴胡、龙胆、紫草、丹参、黄芩、地黄、桔梗、党参、木香、白术、泽泻、石菖蒲、百部、川贝母、浙贝母、麦冬、知母、莪术、天麻等药材的主成分第五单元茎木类中药细目一:茎木类中药概述1.茎木类中药的性状鉴别2.茎木类中药的显微鉴别细目二:茎木类中药的鉴定1.川木通、大血藤、苏木、鸡血藤、沉香、钩藤等药材的来源2.苏木、沉香、钩藤等药材的主产地3.川木通、大血藤、苏木、鸡血藤、沉香、钩藤等药材的性状鉴别4.沉香、钩藤等药材的显微鉴别5.苏木、鸡血藤、沉香、钩藤药材的主成分第六单元皮类中药细目一:皮类中药概述1.皮类中药的性状鉴别2.皮类中药的显微鉴别细目二:皮类中药的鉴定1.牡丹皮、厚朴、肉桂、杜仲、黄柏、关黄柏、秦皮、五加皮、香加皮等药材的等药材的来源2.牡丹皮、厚朴、肉桂、黄柏等药材的主产地3.牡丹皮、厚朴、肉桂、杜仲、黄柏、关黄柏、秦皮、五加皮、香加皮等药材的性状鉴别4.厚朴、肉桂、黄柏、关黄柏等药材的显微鉴别5.牡丹皮、厚朴、肉桂、杜仲、黄柏、关黄柏、秦皮等药材的主成分第七单元叶类中药细目一:叶类中药概述1.叶类中药的性状鉴别2.叶类中药的显微鉴别细目二:叶类中药鉴定1.蓼大青叶、大青叶、枇杷叶、番泻叶、紫苏叶等药材的来源2.大青叶、番泻叶等药材的主产地3.蓼大青叶、大青叶、枇杷叶、番泻叶等药材的性状鉴别4.蓼大青叶、大青叶、番泻叶等药材的显微鉴别5.蓼大青叶、大青叶、枇杷叶、番泻叶等药材的主成分第八单元花类中药细目一:花类中药概述1.花类中药的性状鉴别2.花类中药的显微鉴别细目二:花类中药鉴定1.辛夷、芫花、丁香、洋金花、金银花、旋覆花、款冬花、菊花、红花、蒲黄、西红花等药材的来源2.丁香、金银花、西红花等药材的主产地3.辛夷、洋金花、丁香、金银花、款冬花、菊花、红花、蒲黄、西红花等药材的性状鉴别4.丁香、金银花、红花、蒲黄、西红花等药材的显微鉴别5.辛夷、洋金花、丁香、金银花、红花、西红花等药材的主成分第九单元果实及种子类中药细目一:果实类中药1.果实类中药的性状鉴别2.果实类中药的显微鉴别细目二:种子类中药1.种子类中药医学教育‘网搜集整理的性状鉴别2.种子类中药的显微鉴别细目三:果实种子类中药鉴定1.荜茇、五味子、肉豆蔻、葶苈子、覆盆子、木瓜、山楂、苦杏仁、桃仁、乌梅、金樱子、沙苑子、决明子、补骨脂、枳壳、陈皮、化橘红、吴茱萸、川楝子、巴豆、酸枣仁、使君子、小茴香、山茱萸、连翘、马钱子、菟丝子、牵牛子、枸杞子、栀子、瓜蒌、牛蒡子、槟榔、砂仁、豆蔻等药材的来源2.五味子、枳壳、槟榔、砂仁等药材的主产地3.五味子、葶苈子、木瓜、苦杏仁、金樱子、沙苑子、决明子、补骨脂、枳壳、吴茱萸、川楝子、巴豆、酸枣仁、小茴香、山茱萸、连翘、马钱子、枸杞子、栀子、槟榔、砂仁、豆蔻等药材的性状鉴别4.五味子、枳壳、吴茱萸、小茴香、槟榔、砂仁等药材的显微鉴别5.五味子、葶苈子、木瓜、苦杏仁、补骨脂、枳壳、吴茱萸、巴豆、连翘、马钱子、枸杞子、栀子、槟榔、砂仁、豆蔻等药材的主成分第十单元全草类中药鉴定1.麻黄、桑寄生、槲寄生、细辛、淫羊藿、紫花医学教育‘网搜集整理地丁、金钱草、广藿香、半枝莲、荆芥、益母草、薄荷、泽兰、肉苁蓉、锁阳、穿心莲、佩兰、茵陈、青蒿、蒲公英、淡竹叶、石斛等药材的来源2.麻黄、广藿香、穿心莲、石斛等药材的主产地3.麻黄、桑寄生、槲寄生、细辛、淫羊藿、紫花地丁、金钱草、广藿香、荆芥、益母草、薄荷、肉苁蓉、穿心莲、青蒿、淡竹叶、石斛等药材的性状鉴别4.麻黄、广藿香、薄荷、穿心莲、石斛等药材的显微医学教育‘网搜集整理鉴别5.麻黄、槲寄生、细辛、淫羊藿、紫花地丁、金钱草、广藿香、荆芥、益母草、薄荷、穿心莲、青蒿、石斛等药材的主成分第十一单元藻、菌、地衣类中药细目一:藻、菌、地衣类中药概述1.藻类基本知识2.菌类基本知识3.地衣类基本知识细目二:藻、菌、地衣类中药鉴定1.海藻、冬虫夏草、灵芝、茯苓、猪苓、松萝等药材的来源2.冬虫夏草、茯苓等药材的主产地3.海藻、冬虫夏草、灵芝、茯苓、猪苓等医学教育‘网搜集整理药材的性状鉴别4.冬虫夏草、茯苓、猪苓等药材的显微鉴别5.冬虫夏草、茯苓、猪苓、松萝等药材的主成分第十二单元树脂类中药细目一:树脂类中药概述1.树脂类中药的化学组成2. 树脂类中药的通性3. 树脂类中药的分类4.树脂类中药的鉴定方法细目二:树脂类中药的鉴定1.苏合香、乳香、没药、安息香、血竭等药材的来源2.乳香、没药、血竭等药材的主产地3.苏合香、乳香、没药、血竭等药材的性状鉴别4.乳香、没药、血竭等药材的主成分第十三单元其他类中药鉴定1.海金沙、青黛、儿茶、五倍子、芦荟等药材的来源2.儿茶、五倍子等药材的主产地3.海金沙、青黛、儿茶、五倍子、芦荟等药材的性状鉴别4.海金沙、五倍子等药材的显微鉴别5.海金沙、青黛、儿茶、五倍子、芦荟等药材的主成分第十四单元动物类中药细目一:动物类中药概述1. 动物类中药的分类细目二:动物类中药鉴定方法1.动物类中药的性状鉴别2.动物类中药的显微鉴别3. 动物类中药的理化鉴别细目三:动物类中药的鉴定1.地龙、水蛭、石决明、珍珠、牡蛎、海螵蛸、全蝎、斑蝥、土鳖虫、桑螵蛸、蟾蜍、蛤蚧、金钱白花蛇、蕲蛇、乌梢蛇、穿山甲、麝香、鹿茸、牛黄、羚羊角等药材的来源2.蛤蚧、蕲蛇、乌梢蛇、麝香等药材的主产地3.地龙、珍珠、牡蛎、全蝎、斑蝥、蟾蜍、蛤蚧、金钱白花蛇、蕲蛇、乌梢蛇、麝香、鹿茸、牛黄、羚羊角等药材的性状鉴别4.蛤蚧、蕲蛇、乌梢蛇、麝香等药材的显医学教育‘网搜集整理微鉴别5.地龙、斑蝥、麝香、牛黄等药材的主成分第十五单元矿物类中药细目一:矿物类中药概述1.矿物类中的性质2. 矿物类中的分类细目二:矿物类中药鉴定1.朱砂、雄黄、自然铜、磁石、赭石、滑石、信石、石膏、芒硝、龙骨等药材的来源2.朱砂、自然铜、石膏等药材的主产地3.朱砂、雄黄、自然铜、赭石、信石、滑石、石医学教育‘网搜集整理膏、芒硝、龙骨等药材的性状鉴别4.朱砂、雄黄、自然铜、赭石、信石、滑石、石膏、芒硝、龙骨等药材的主成分说明:。

《中药鉴定学》要点归纳整理版一、中药鉴定的基本原则1.中药鉴定是通过对中药材的外观特征、组织构造、化学成分、药理作用、药效评价等方面进行综合分析,以确定中药的真伪、质量和药效。

二、中药鉴定的方法和手段1.外观鉴别:对中药材的大小形状、质地、色泽、气味等进行观察和比较,以判断其真伪和质量。

2.显微镜鉴定:借助显微镜观察中药材的组织构造、细胞形态和细胞特征等,以确定其真实身份。

3.化学鉴定:通过化学试剂的检测和分析,判断中药材的主要化学成分,以区分其真伪和质量。

4.药理鉴定:通过实验动物的体内反应和药理作用,评价中药的药效和安全性。

三、中药鉴定的难点和热点问题1.中药鉴定中的复杂性和多样性:中药鉴定涉及到的中药材种类繁多,而每个中药材又具有自己的特点,因此鉴定过程中需要考虑多种因素。

2.中药鉴定中的真伪问题:随着市场上假冒伪劣中药的增加,如何鉴别真伪成为了中药鉴定的重要问题。

3.中药质量控制中的关键问题:中药的质量控制是确保中药安全有效的关键,如何建立科学合理的质量控制标准成为了中药鉴定的难点。

四、中药鉴定的应用领域1.中药材生产:通过对中药材进行鉴定,确保生产过程中的杂质和农药残留等不符合标准的物质达到安全可靠的水平。

2.中药饮片加工:对中药饮片的真伪和质量进行鉴定,保证其药效和安全性。

3.中药制剂生产:对中药制剂进行鉴定,保证制剂的质量和药效。

4.中药研究和开发:通过中药鉴定,确定中药的有效成分和药理作用,从而推动中药的研究和开发。

五、中药鉴定的发展趋势1.标准化:建立科学合理的中药鉴定标准体系,为中药鉴定提供统一的依据。

2.现代化技术的应用:如分子生物学、物质学、核磁共振等技术在中药鉴定中的应用,提高鉴定的准确性和可靠性。

3.国际化合作:加强与国际上中药鉴定机构的交流与合作,提高中药鉴定的水平和影响力。

以上是对《中药鉴定学》的要点进行归纳整理,中药鉴定作为一门重要的学科,对于保障中药的质量和安全具有重要的意义。