血浆凝血酶-抗凝血酶-Ⅲ复合物测定

- 格式:doc

- 大小:0.33 KB

- 文档页数:1

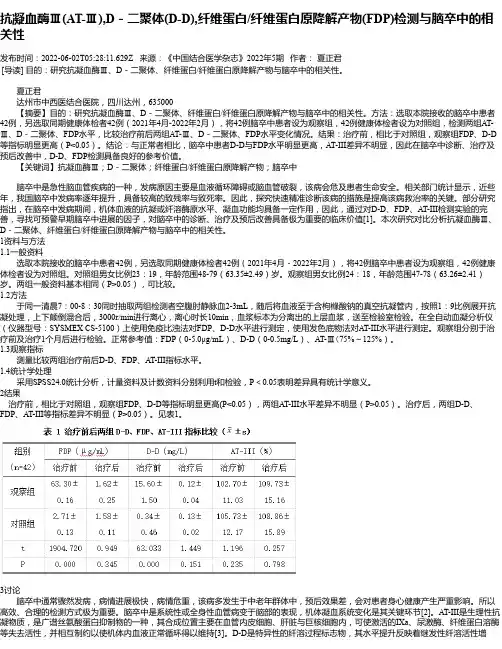

抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ),D-二聚体(D-D),纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物(FDP)检测与脑卒中的相关性发布时间:2022-06-02T05:28:11.629Z 来源:《中国结合医学杂志》2022年5期作者:夏正君[导读] 目的:研究抗凝血酶Ⅲ、D-二聚体、纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物与脑卒中的相关性。

夏正君达州市中西医结合医院,四川达州,635000【摘要】目的:研究抗凝血酶Ⅲ、D-二聚体、纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物与脑卒中的相关性。

方法:选取本院接收的脑卒中患者42例,另选取同期健康体检者42例(2021年4月-2022年2月),将42例脑卒中患者设为观察组,42例健康体检者设为对照组,检测两组AT-Ⅲ、D-二聚体、FDP水平,比较治疗前后两组AT-Ⅲ、D-二聚体、FDP水平变化情况。

结果:治疗前,相比于对照组,观察组FDP、D-D 等指标明显更高(P<0.05)。

结论:与正常者相比,脑卒中患者D-D与FDP水平明显更高,AT-III差异不明显,因此在脑卒中诊断、治疗及预后改善中,D-D、FDP检测具备良好的参考价值。

【关键词】抗凝血酶Ⅲ;D-二聚体;纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物;脑卒中脑卒中是急性脑血管疾病的一种,发病原因主要是血液循环障碍或脑血管破裂,该病会危及患者生命安全。

相关部门统计显示,近些年,我国脑卒中发病率逐年提升,具备较高的致残率与致死率。

因此,探究快速精准诊断该病的措施是提高该病救治率的关键。

部分研究指出,在脑卒中发病期间,机体血液的抗凝或纤溶酶原水平、凝血功能均具备一定作用,因此,通过对D-D、FDP、AT-III检测实验的完善,寻找可预警早期脑卒中进展的因子,对脑卒中的诊断、治疗及预后改善具备极为重要的临床价值[1]。

本次研究对比分析抗凝血酶Ⅲ、D-二聚体、纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物与脑卒中的相关性。

1资料与方法1.1一般资料选取本院接收的脑卒中患者42例,另选取同期健康体检者42例(2021年4月-2022年2月),将42例脑卒中患者设为观察组,42例健康体检者设为对照组。

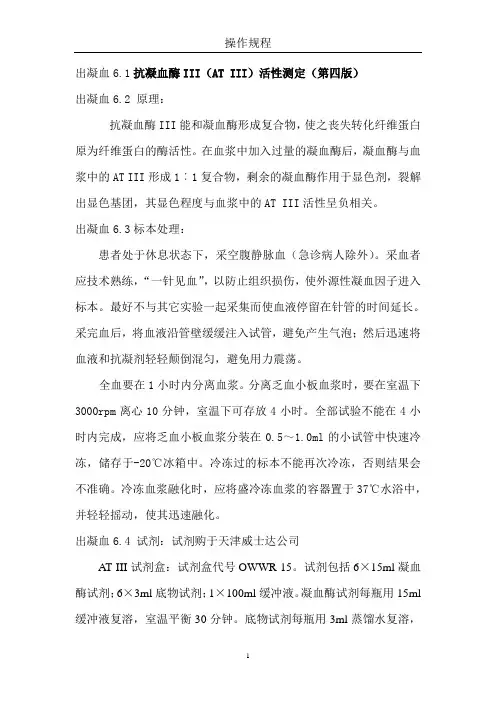

出凝血6.1抗凝血酶III(AT III)活性测定(第四版)出凝血6.2 原理:抗凝血酶III能和凝血酶形成复合物,使之丧失转化纤维蛋白原为纤维蛋白的酶活性。

在血浆中加入过量的凝血酶后,凝血酶与血浆中的AT III形成1︰1复合物,剩余的凝血酶作用于显色剂,裂解出显色基团,其显色程度与血浆中的AT III活性呈负相关。

出凝血6.3标本处理:患者处于休息状态下,采空腹静脉血(急诊病人除外)。

采血者应技术熟练,“一针见血”,以防止组织损伤,使外源性凝血因子进入标本。

最好不与其它实验一起采集而使血液停留在针管的时间延长。

采完血后,将血液沿管壁缓缓注入试管,避免产生气泡;然后迅速将血液和抗凝剂轻轻颠倒混匀,避免用力震荡。

全血要在1小时内分离血浆。

分离乏血小板血浆时,要在室温下3000rpm离心10分钟,室温下可存放4小时。

全部试验不能在4小时内完成,应将乏血小板血浆分装在0.5~1.0ml的小试管中快速冷冻,储存于-20℃冰箱中。

冷冻过的标本不能再次冷冻,否则结果会不准确。

冷冻血浆融化时,应将盛冷冻血浆的容器置于37℃水浴中,并轻轻摇动,使其迅速融化。

出凝血6.4 试剂:试剂购于天津威士达公司AT III试剂盒:试剂盒代号OWWR 15。

试剂包括6×15ml凝血酶试剂;6×3ml底物试剂;1×100ml缓冲液。

凝血酶试剂每瓶用15ml 缓冲液复溶,室温平衡30分钟。

底物试剂每瓶用3ml蒸馏水复溶,室温平衡30分钟。

出凝血6.5仪器:使用Sysmex公司的CA-7000型全自动血液凝固仪。

出凝血6.6 操作:按仪器操作步骤执行标准操作。

出凝血6.6.1开机:按下机器侧面的POWER 按钮。

开机后机器进行自检,当屏幕上边显示“Ready:”时可以进行试验。

出凝血6.6.2检查消耗品:1、准备反应杯:打开仪器上盖装反应杯的盖子查看反应杯是否够量,不足时,需及时添加。

(一次性最多可放1000 个杯子)2、准备试剂:按照仪器对试剂的要求,把试剂准备好,放到仪器内相应位置,注意查看试剂的量和有效期。

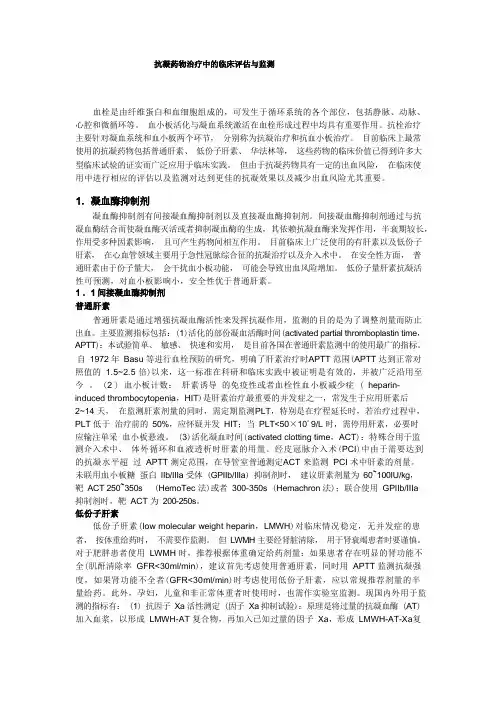

血栓是由纤维蛋白和血细胞组成的,可发生于循环系统的各个部位,包括静脉、动脉、心腔和微循环等。

血小板活化与凝血系统激活在血栓形成过程中均具有重要作用。

抗栓治疗主要针对凝血系统和血小板两个环节,分别称为抗凝治疗和抗血小板治疗。

目前临床上最常使用的抗凝药物包括普通肝素、低份子肝素、华法林等,这些药物的临床价值已得到许多大型临床试验的证实而广泛应用于临床实践。

但由于抗凝药物具有一定的出血风险,在临床使用中进行相应的评估以及监测对达到更佳的抗凝效果以及减少出血风险尤其重要。

凝血酶抑制剂有间接凝血酶抑制剂以及直接凝血酶抑制剂。

间接凝血酶抑制剂通过与抗凝血酶结合而使凝血酶灭活或者抑制凝血酶的生成,其依赖抗凝血酶来发挥作用,半衰期较长,作用受多种因素影响,且可产生药物间相互作用。

目前临床上广泛使用的有肝素以及低份子肝素,在心血管领域主要用于急性冠脉综合征的抗凝治疗以及介入术中。

在安全性方面,普通肝素由于份子量大,会干扰血小板功能,可能会导致出血风险增加。

低份子量肝素抗凝活性可预测,对血小板影响小,安全性优于普通肝素。

普通肝素是通过增强抗凝血酶活性来发挥抗凝作用,监测的目的是为了调整剂量而防止出血。

主要监测指标包括:(1)活化的部份凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT):本试验简单、敏感、快速和实用,是目前各国在普通肝素监测中的使用最广的指标。

自1972 年Basu 等进行血栓预防的研究,明确了肝素治疗时APTT 范围(APTT 达到正常对照值的 1.5~2.5 倍)以来,这一标准在科研和临床实践中被证明是有效的,并被广泛沿用至今。

(2 ) 血小板计数:肝素诱导的免疫性或者血栓性血小板减少症 ( heparin-induced thrombocytopenia,HIT)是肝素治疗最重要的并发症之一,常发生于应用肝素后2~14 天,在监测肝素剂量的同时,需定期监测PLT,特别是在疗程延长时,若治疗过程中,PLT 低于治疗前的50%,应怀疑并发HIT;当PLT<50×10ˆ9/L 时,需停用肝素,必要时应输注单采血小板悬液。

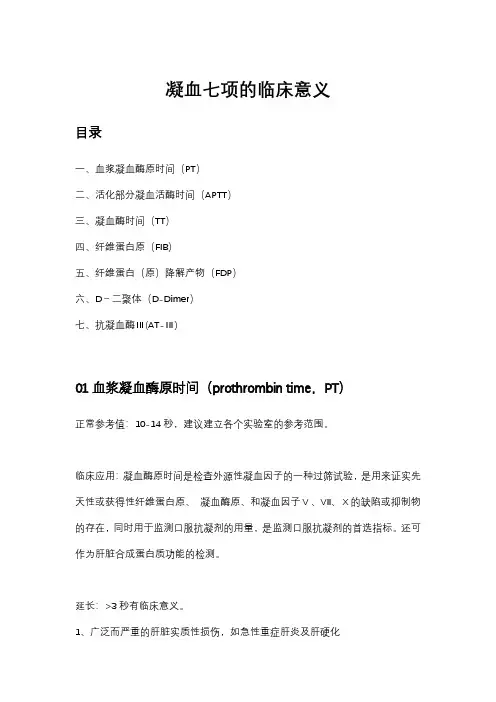

凝血七项的临床意义目录一、血浆凝血酶原时间(PT)二、活化部分凝血活酶时间(APTT)三、凝血酶时间(TT)四、纤维蛋白原(FIB)五、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)六、D-二聚体(D-Dimer)七、抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)01血浆凝血酶原时间(prothrombin time,PT)正常参考值:10-14秒,建议建立各个实验室的参考范围。

临床应用:凝血酶原时间是检查外源性凝血因子的一种过筛试验,是用来证实先天性或获得性纤维蛋白原、凝血酶原、和凝血因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的缺陷或抑制物的存在,同时用于监测口服抗凝剂的用量,是监测口服抗凝剂的首选指标。

还可作为肝脏合成蛋白质功能的检测。

延长:>3秒有临床意义。

1、广泛而严重的肝脏实质性损伤,如急性重症肝炎及肝硬化2、先天性外源凝血因子Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅹ减少及纤维蛋白原的缺乏。

3、获得性凝血因子缺乏,如:急性DIC消耗性低凝期、原发性纤溶亢进、阻塞性黄疸、维生素K 缺乏。

4、血循环中有抗凝物质存在:如服用口服抗凝剂、肝素、FDP和香豆素等抗凝剂。

缩短:1、DIC早期呈高凝状态2、血栓栓塞性疾病和其它血栓前状态(凝血因子和血小板活性增高及血管损伤等)3、口服避孕药4、先天性凝血因子V增多INR正常参考值范围为0.8-1.5。

抗凝治疗监控:口服抗凝剂“法华林”,用药维持范围2.0-4.0。

02活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplatin time, APTT)正常参考值:20-40秒。

建议建立各个实验室的参考范围。

临床应用:活化部分凝血活酶时间(APTT)是检查内源性凝血因子的一种过筛试验,是用来证实先天性或获得性凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ的缺陷或是否存在它们相应的抑制物,同时,APTT也可用来凝血因子Ⅻ、激肽释放酶原和高分子量激肽释放酶原是否缺乏,由于APTT的高度敏感性和肝素的作用途径主要是内源性凝血途径,所以APTT成为监测普通肝素首选指标,前后之比1.5-2.5为佳。

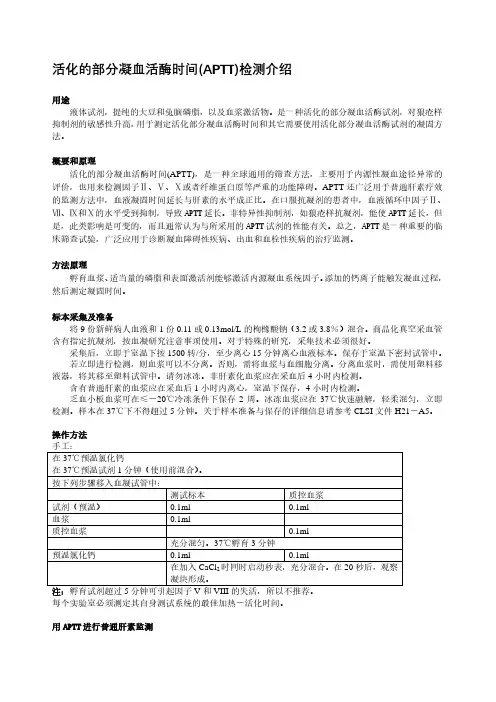

活化的部分凝血活酶时间(APTT)检测介绍用途液体试剂,提纯的大豆和兔脑磷脂,以及血浆激活物。

是一种活化的部分凝血活酶试剂,对狼疮样抑制剂的敏感性升高,用于测定活化部分凝血活酶时间和其它需要使用活化部分凝血活酶试剂的凝固方法。

概要和原理活化的部分凝血活酶时间(APTT),是一种全球通用的筛查方法,主要用于内源性凝血途径异常的评价,也用来检测因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅹ或者纤维蛋白原等严重的功能障碍。

APTT还广泛用于普通肝素疗效的监测方法中,血液凝固时间延长与肝素的水平成正比。

在口服抗凝剂的患者中,血液循环中因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的水平受到抑制,导致APTT延长。

非特异性抑制剂,如狼疮样抗凝剂,能使APTT延长,但是,此类影响是可变的,而且通常认为与所采用的APTT试剂的性能有关。

总之,APTT是一种重要的临床筛查试验,广泛应用于诊断凝血障碍性疾病、出血和血栓性疾病的治疗监测。

方法原理孵育血浆、适当量的磷脂和表面激活剂能够激活内源凝血系统因子。

添加的钙离子能触发凝血过程,然后测定凝固时间。

标本采集及准备将9份新鲜病人血液和1份0.11或0.13mol/L的枸橼酸钠(3.2或3.8%)混合。

商品化真空采血管含有指定抗凝剂,按血凝研究注意事项使用。

对于特殊的研究,采集技术必须很好。

采集后,立即于室温下按1500转/分,至少离心15分钟离心血液标本。

保存于室温下密封试管中。

若立即进行检测,则血浆可以不分离。

否则,需将血浆与血细胞分离。

分离血浆时,需使用塑料移液器,将其移至塑料试管中。

请勿冰冻。

非肝素化血浆应在采血后4小时内检测。

含有普通肝素的血浆应在采血后1小时内离心,室温下保存,4小时内检测。

乏血小板血浆可在≤-20℃冷冻条件下保存2周。

冰冻血浆应在37℃快速融解,轻柔混匀,立即检测。

样本在37℃下不得超过5分钟。

关于样本准备与保存的详细信息请参考CLSI文件H21-A5。

操作方法每个实验室必须测定其自身测试系统的最佳加热-活化时间。

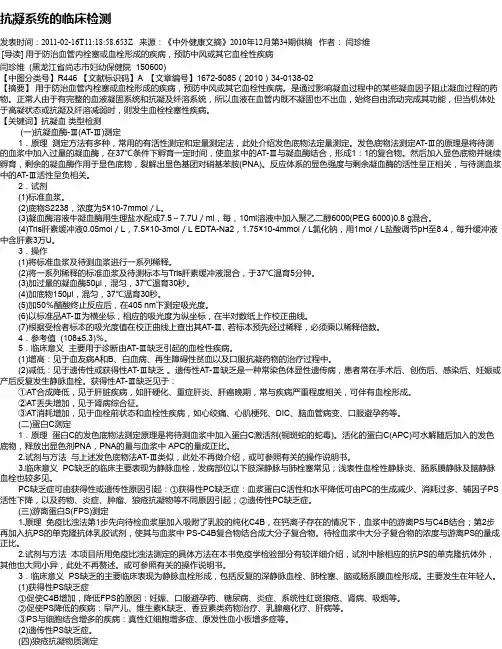

抗凝系统的临床检测发表时间:2011-02-16T11:18:58.653Z 来源:《中外健康文摘》2010年12月第34期供稿作者:闫珍维[导读] 用于防治血管内栓塞或血栓形成的疾病,预防中风或其它血栓性疾病闫珍维 (黑龙江省尚志市妇幼保健院 150600) 【中图分类号】R446 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2010)34-0138-02【摘要】用于防治血管内栓塞或血栓形成的疾病,预防中风或其它血栓性疾病。

是通过影响凝血过程中的某些凝血因子阻止凝血过程的药物。

正常人由于有完整的血液凝固系统和抗凝及纤溶系统,所以血液在血管内既不凝固也不出血,始终自由流动完成其功能,但当机体处于高凝状态或抗凝及纤溶减弱时,则发生血栓栓塞性疾病。

【关键词】抗凝血类型检测 (一)抗凝血酶-Ⅲ(AT-Ⅲ)测定 1.原理测定方法有多种,常用的有活性测定和定量测定法,此处介绍发色底物法定量测定。

发色底物法测定AT-Ⅲ的原理是将待测的血浆中加入过量的凝血酶,在37℃条件下孵育一定时间,使血浆中的AT-Ⅲ与凝血酶结合,形成1:1的复合物。

然后加入显色底物并继续孵育,剩余的凝血酶作用于显色底物,裂解出显色基团对硝基苯胺(PNA)。

反应体系的显色强度与剩余凝血酶的活性呈正相关,与待测血浆中的AT-Ⅲ活性呈负相关。

2.试剂(1)标准血浆。

(2)底物S2238,浓度为5×10-7mmol/L。

(3)凝血酶溶液牛凝血酶用生理盐水配成7.5~7.7U/ml,每,10ml溶液中加入聚乙二醇6000(PEG 6000)0.8 g混合。

(4)Tris肝素缓冲液0.05mol/L,7.5×10-3mol/L EDTA-Na2,1.75×10-4mmol/L氯化钠,用1mol/L盐酸调节pH至8.4,每升缓冲液中含肝素3万U。

3.操作(1)将标准血浆及待测血浆进行一系列稀释。

(2)将一系列稀释的标准血浆及待测标本与Tris肝素缓冲液混合,于37℃温育5分钟。

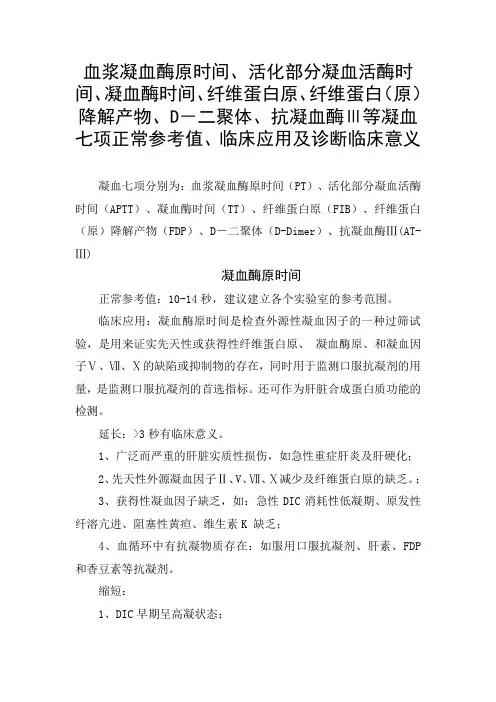

血浆凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间、纤维蛋白原、纤维蛋白(原)降解产物、D-二聚体、抗凝血酶Ⅲ等凝血七项正常参考值、临床应用及诊断临床意义凝血七项分别为:血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、D-二聚体(D-Dimer)、抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)凝血酶原时间正常参考值:10-14秒,建议建立各个实验室的参考范围。

临床应用:凝血酶原时间是检查外源性凝血因子的一种过筛试验,是用来证实先天性或获得性纤维蛋白原、凝血酶原、和凝血因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的缺陷或抑制物的存在,同时用于监测口服抗凝剂的用量,是监测口服抗凝剂的首选指标。

还可作为肝脏合成蛋白质功能的检测。

延长:>3秒有临床意义。

1、广泛而严重的肝脏实质性损伤,如急性重症肝炎及肝硬化;2、先天性外源凝血因子Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅹ减少及纤维蛋白原的缺乏。

;3、获得性凝血因子缺乏,如:急性DIC消耗性低凝期、原发性纤溶亢进、阻塞性黄疸、维生素K 缺乏;4、血循环中有抗凝物质存在:如服用口服抗凝剂、肝素、FDP 和香豆素等抗凝剂。

缩短:1、DIC早期呈高凝状态;2、血栓栓塞性疾病和其它血栓前状态(凝血因子和血小板活性增高及血管损伤等);3、口服避孕药;4、先天性凝血因子V增多。

INR正常参考值范围为0.8-1.5;抗凝治疗监控:口服抗凝剂“法华林”,用药维持范围2.0-4.0。

活化部分凝血活酶时间正常参考值:20-40秒。

建议建立各个实验室的参考范围。

临床应用:活化部分凝血活酶时间(APTT)是检查内源性凝血因子的一种过筛试验,是用来证实先天性或获得性凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ的缺陷或是否存在它们相应的抑制物,同时,APTT也可用来凝血因子Ⅻ、激肽释放酶原和高分子量激肽释放酶原是否缺乏,由于APTT 的高度敏感性和肝素的作用途径主要是内源性凝血途径,所以APTT 成为监测普通肝素首选指标,前后之比1.5-2.5为佳。

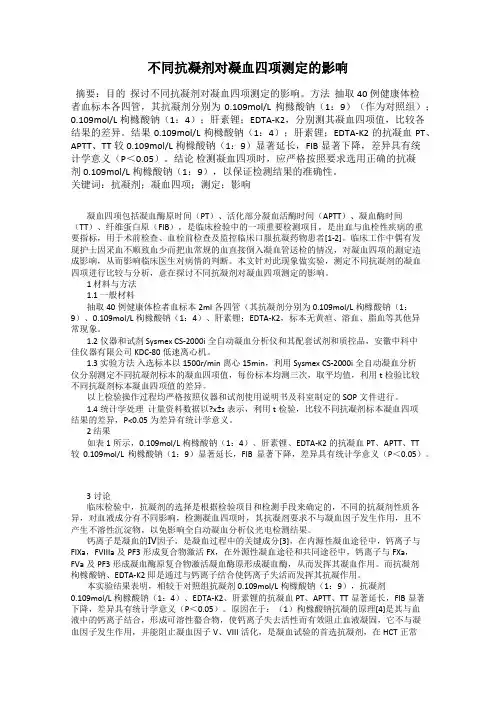

不同抗凝剂对凝血四项测定的影响摘要:目的探讨不同抗凝剂对凝血四项测定的影响。

方法抽取40例健康体检者血标本各四管,其抗凝剂分别为0.109mol/L枸橼酸钠(1:9)(作为对照组);0.109mol/L枸橼酸钠(1:4);肝素锂;EDTA-K2,分别测其凝血四项值,比较各结果的差异。

结果0.109mol/L枸橼酸钠(1:4);肝素锂;EDTA-K2的抗凝血PT、APTT、TT较0.109mol/L枸橼酸钠(1:9)显著延长,FIB显著下降,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论检测凝血四项时,应严格按照要求选用正确的抗凝剂0.109mol/L枸橼酸钠(1:9),以保证检测结果的准确性。

关键词:抗凝剂;凝血四项;测定;影响凝血四项包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB),是临床检验中的一项重要检测项目,是出血与血栓性疾病的重要指标,用于术前检查、血栓前检查及监控临床口服抗凝药物患者[1-2]。

临床工作中偶有发现护士因采血不顺致血少而把血常规的血直接倒入凝血管送检的情况,对凝血四项的测定造成影响,从而影响临床医生对病情的判断。

本文针对此现象做实验,测定不同抗凝剂的凝血四项进行比较与分析,意在探讨不同抗凝剂对凝血四项测定的影响。

1 材料与方法1.1 一般材料抽取40例健康体检者血标本2ml各四管(其抗凝剂分别为0.109mol/L枸橼酸钠(1:9)、0.109mol/L枸橼酸钠(1:4)、肝素锂;EDTA-K2,标本无黄疸、溶血、脂血等其他异常现象。

1.2仪器和试剂 Sysmex CS-2000i全自动凝血分析仪和其配套试剂和质控品,安徽中科中佳仪器有限公司KDC-80低速离心机。

1.3 实验方法入选标本以1500r/min离心15min,利用Sysmex CS-2000i全自动凝血分析仪分别测定不同抗凝剂标本的凝血四项值,每份标本均测三次,取平均值,利用t检验比较不同抗凝剂标本凝血四项值的差异。

实验室常用血液抗凝剂的特点及应用在实验室检验中,有许多检测项目的血液标本是需要抗凝才可以检测的。

而抗凝剂种类较多,实际应用中要根据不同的需要进行选择,才能获得理想的效果。

实验室中常用的抗凝剂有肝素、乙二胺四乙酸盐(EDTA盐)、枸橼酸盐、草酸盐等4种,现将它们的特点及应用分别叙述如下:一、肝素抗凝是用于血液化学成分检测的首选抗凝剂。

肝素是一种含有硫酸基团的粘多糖,是分散相物质平均分子质量为15000。

其抗凝原理主要是通过与抗凝血酶Ⅲ结合引起抗凝血酶Ⅲ构型发生变化,加速凝血酶-凝血酶复合体形成而产生抗凝作用。

此外,肝素还能借助血浆辅助因子(肝素辅助因子Ⅱ)来抑制凝血酶。

常用肝素抗凝剂是肝素的钠、钾、锂、铵盐,其中以肝素锂最好,但其价格较贵,钠、钾盐会增加血液中的钠、钾含量,铵盐会增加尿素氮的含量。

通常用肝素抗凝的剂量为10.0~12.5 IU/ml血液。

肝素对血液成分干扰较少,不影响红细胞体积,不引起溶血,适用于做红细胞渗透性试验、血气、血浆渗透量、红细胞压积及普通生化测定。

但肝素具有抗凝血酶作用,不适合做血凝试验。

另外,肝素过量可引起白细胞聚集和血小板减少,所以不适合做白细胞分类和血小板计数,更不能用于止血检验。

此外,肝素抗凝血不能用于制作血涂片,因为Wright染色后出现深蓝色背景,影响显微镜减产。

肝素抗凝血应于短时间内使用,否则放置过久血液又可凝固。

二、乙二胺四乙酸盐(EDTA盐)EDTA能与血液中Ca2+结合成螯合物,凝血过程被阻断,血液不能发生凝固。

EDTA盐有钾、钠、锂盐,国际血液学标准化委员会推荐使用的是EDTA-K2,其溶解度最高,抗凝速度最快。

EDTA盐通常配成质量分数是15%的水溶液,每ml 血液加1.2mgEDTA,即每5ml血液加0.04ml 15%EDTA溶液。

EDTA盐可在100℃下干燥,抗凝作用不变。

此抗凝剂不影响白细胞计数及大小,对红细胞形态影响最小,并且可以抑制血小板的聚集,适用于一般血液学检测。

抗凝血酶(AT)测定1. 实验原理在待测血浆中加入过量的凝血酶,凝血酶与血浆中的AT形成1:1的复合物,剩余的凝血酶作用于显色肽S2765,裂解出显色基团对硝基苯胺(pNA),用405nm测吸光度,显色程度与剩余凝血酶的量成正相关,而与血浆AT的量呈负相关。

2. 标本采集2.1 早晨空腹采血(空腹12小时左右),静脉采血。

2.23.8%(w/v)枸椽酸钠0.2ml+静脉血1.8ml,混匀。

3. 标本存放:全血贮存在4~10oC不超过2小时,最好1小时内(3000r/min×15min)分离血浆,此血浆在室温22~24oC下可存放2小时,在2~4oC可存放4小时,在-20oC 可存放2周,长时间保存需在冰冻条件下,在-70oC可存放6个月。

冷冻血浆融化时,应将盛血浆的容器置37oC水浴中,并轻轻摇动,使其迅速融化,以免凝血因子消耗,解冻后立即测试。

冷冻过的标本不能再次冷冻,否则结果不准确。

4. 标本运输:低温条件下运输。

5. 标本拒收的标准:抗凝剂不符合,采血量不准确,凝固,溶血,脂血标本不能作该项目检测。

6. 实验材料:6.1每个试剂均购自德国Dade Behring Marburg公司。

1)AT测定试剂盒(代号P/N:20008900)冻干发色底物S2765 2瓶(6mg/瓶)冻干活化X因子试剂(包括牛活化X因子、肝素、缓冲液、牛血清白蛋白)2瓶2)定标血浆Calibration Plasma(代号P/N:8467300)3)正常质控血浆Normal control plasma(代号P/N:8467011)4)异常水平发色底物法质控血浆Abnormal chromogenic control plasma level I/II(代号P/N:8467600)5)Cleaning agent(代号P/N:9832700)6)Cleaning solution(代号P/N:9831700)6.2试剂准备发色底物:用2mL NCCLS II型或相同质量的蒸馏水溶解1瓶冻干发色底物,盖上盖子,轻摇至完全溶解,置15~25oC30分钟,用前摇匀,勿用力振摇。

凝血七项的临床意义凝血七项分别为:一血浆凝血酶原时间(PT)二、活化部分凝血活酶时间(APTT)三、凝血酶时间(TT)四、纤维蛋白原(FIB)五、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)六、D-二聚体(D-Dimer)七、抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)一血浆凝血酶原时间(prothrombin time,PT)正常参考值:10-14秒,建议建立各个实验室的参考范围。

临床应用:凝血酶原时间是检查外源性凝血因子的一种过筛试验,是用来证实先天性或获得性纤维蛋白原、凝血酶原、和凝血因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的缺陷或抑制物的存在,同时用于监测口服抗凝剂的用量,是监测口服抗凝剂的首选指标。

还可作为肝脏合成蛋白质功能的检测。

延长:>3秒有临床意义。

1、广泛而严重的肝脏实质性损伤,如急性重症肝炎及肝硬化2、先天性外源凝血因子Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅹ减少及纤维蛋白原的缺乏。

3、获得性凝血因子缺乏,如:急性DIC消耗性低凝期、原发性纤溶亢进、阻塞性黄疸、维生素K 缺乏。

4、血循环中有抗凝物质存在:如服用口服抗凝剂、肝素、FDP和香豆素等抗凝剂。

缩短:1、DIC早期呈高凝状态2、血栓栓塞性疾病和其它血栓前状态(凝血因子和血小板活性增高及血管损伤等)3、口服避孕药4、先天性凝血因子V增多INR正常参考值范围为0.8-1.5。

抗凝治疗监控:口服抗凝剂“法华林”,用药维持范围2.0-4.0。

二、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplatin time, APTT)正常参考值:20-40秒。

建议建立各个实验室的参考范围。

临床应用:活化部分凝血活酶时间(APTT)是检查内源性凝血因子的一种过筛试验,是用来证实先天性或获得性凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ的缺陷或是否存在它们相应的抑制物,同时,APTT也可用来凝血因子Ⅻ、激肽释放酶原和高分子量激肽释放酶原是否缺乏,由于APTT的高度敏感性和肝素的作用途径主要是内源性凝血途径,所以APTT成为监测普通肝素首选指标,前后之比1.5-2.5为佳。

出血与凝血监测心血管外科手术多数需要进行肝素化,手术后需要拮抗,在这些干预过程中势必出现出、凝血功能变化,了解患者肝素化及其拮抗规律,掌握出、凝血功能监测极其重要。

一、肝素浓度监测体外循环转流必须肝素化。

肝素抗凝作用分为两步:第一,给药后,肝素吸收,分布于血管内并达到一定浓度;第二,血浆肝素与抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)结合,发挥抗凝作用。

肝素浓度监测主要是根据肝素抗凝原理制定的。

(一)鱼精蛋白滴定法1.鱼精蛋白是从沙门氏鱼的精子中提取出的低分子蛋白。

鱼精蛋白呈强碱性,因此可与酸性的肝素结合生成稳定的盐,发挥中和肝素,恢复凝血机制作用。

2.鱼精蛋白滴定肝素有人工及自动化两种方法,其原理为:①一定量的鱼精蛋白可中合一定量的肝素,即:1mg鱼精蛋白可中和100单位肝素;②鱼精蛋白过量有抗凝作用,延长血栓形成时间;③自动鱼精蛋白肝素滴定法用有4个测量室的仪器,选择含有不同鱼精蛋白的一次性试管放入测量室内进行自动测量。

测量时须根据临床经验,估计样本中肝素的范围,选择恰当的试管。

测量时将肝素化血加入试管,试管插入测量室内,试管中的血样变化引起透光度的变化,样本中肝素含量与鱼精蛋白比例越接近于1∶1,血栓形成越快,透光度变化越快,所测样本中肝素含量为透光度变化最快试管中鱼精蛋白对应的肝素含量。

(二)荧光底物分析法荧光底物分析法是另一种术中监测肝素浓度的方法,它可以准确地测量术中患者及体外循环系统中血浆的肝素浓度。

荧光底物分析法监测需要有肝素,凝血酶及抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)。

首先将样本加入含有ATⅢ的正常血液中,以减少因ATⅢ引起的个体误差;再加入凝血酶原标准液,形成ATⅢ-肝素-凝血酶原复合物及剩余的凝血酶原;剩余凝血酶原的量与样本中肝素含量呈反比;当向测量室中加入纤维蛋白原样物质(D-phe-pro-arg-AIE)时,剩余凝血酶原将纤维蛋白原样物质裂解,形成荧光样物质(AIE);这通过分析测量室中的荧光强度,再与标准曲线进行比较,获得肝素浓度。

抗凝血酶iii测试原理概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文将介绍抗凝血酶III测试原理,并对其概述、研究背景和目的进行说明。

抗凝血酶III测试是一种常用的实验室检测方法,用于评估凝血功能和血液系统疾病风险。

这项检测技术基于抗凝血酶III的作用机制,旨在帮助诊断和治疗相关疾病。

1.2 研究背景抗凝血酶III(Anti-Thrombin III,AT-III)是一种重要的天然抗凝剂,在调节凝血反应中起着关键作用。

它通过与活性凝血因子结合,特别是与IIa(即凝血酶)结合来发挥作用。

正常情况下,AT-III能够抑制凝血过程,维持正常的凝血平衡。

当AT-III功能异常或水平降低时,会导致异常的凝血状态,增加患者罹患心脑血管疾病以及其他相关疾病的风险。

因此,了解和评估AT-III功能对于预防和治疗这些疾病具有重要意义。

1.3 目的本文的目的是对抗凝血酶III测试原理进行全面的概述和说明。

我们将介绍这项测试的方法和结果解读,以及其在临床实践中的应用领域和价值。

除了心血管疾病和血栓形成风险评估,还将探讨其他相关疾病中抗凝血酶III测试的应用。

最后,本文将总结回顾并展望未来对该领域的研究方向,同时探讨该测试技术对医学实践的启示与意义。

通过深入理解抗凝酶III测试原理以及其在疾病诊断中的价值,我们可以更好地把握和应用这一检测方法,从而提高疾病预防、诊断和治疗的水平。

2. 抗凝血酶III测试原理:2.1 概述抗凝血酶III(antithrombin III)是一种重要的血浆蛋白,主要起到抑制凝血过程中促进凝块形成的因子活性。

其在机体内与血栓状况密切相关,因此检测抗凝血酶III水平对于评估个体的凝血功能状态以及判断疾病风险具有重要意义。

2.2 测试方法抗凝血酶III的测试方法主要是利用免疫学技术进行定量测定。

一般常用的方法包括免疫放射法、酶联免疫吸附法和免疫电泳法等。

其中,最常用的是酶联免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA),它通过将被测物(抗凝血酶III)与特异性标记物结合,再加入特异性抗体生成免疫复合物,并经过染色或荧光检测系统来量化测定。

抗凝血酶-Ⅲ临床应用价值的探讨摘要】本文回顾AT-Ⅲ的生物学作用并就AT-Ⅲ在临床相关疾病中的应用价值进行了综述。

【关键词】抗凝血酶-Ⅲ临床意义1 抗凝血酶抗凝血酶Ⅲ(A T-Ⅲ)是由肝脏和内皮细胞合成的一种多功能的丝氨酸蛋白酶抑制物,其抗凝作用占体内总抗凝作用的50%-60%,[1]主要的功能为抑制凝血酶的活性,并抑制促凝血酶生成的凝血因子,它直接与过量的凝血酶作用,形成变性凝血酶而使其失活。

T AT是凝血酶与抗凝血酶一Ⅲ以1:1结合形成的复合物,可使凝血酶灭活,血浆中检出TAT反映了凝血酶的生成和凝血酶活性的增高,因此该指标是凝血酶生成的分子标志物[2]。

2 AT-Ⅲ的生理学作用AT-Ⅲ在肝素的介导下可与活化的凝血因子ⅡⅦⅨⅩ活活化中心的丝蛋白残基结合而使其灭活。

因为A T-Ⅲ是肝素辅助因子.肝素可与AT-Ⅲ的赖氨酸残基形成复合物从而加速 AT-Ⅲ对凝血酶的灭活.此外A T-Ⅲ对血小板聚集也有一定抑制作用。

AT-Ⅲ水平的高低主要反映凝血酶的活性强弱,其水平降低可发生血栓或DIC。

因此AT-Ⅲ的水平对维持凝血与抗凝血的动态平衡有着重要的作用。

3 临床应用价值3.1在心血管疾病中的应用A T-Ⅲ缺乏是发生静脉血栓的常见原因之一,亦与动脉血栓形成有关.国内有研究报道[3],冠心病组患者血清中的抗凝血酶原抗体的含量与正常对照组相比水平偏高(p<0.05)。

可见A T-Ⅲ的检测对心血管疾病的预后起着重要作用。

李莉,刘瑞云等[4]发现冠心病患者体内AT—I I I活性明显低于健康者.而其与凝血酶形成的复合物含量却显著升高,提示冠心病患者存在凝血亢进,抗凝减弱。

因此,抗凝血酶II I能预测冠心病患者体内的高凝状态,增强抗凝血酶III抗凝活性的研究可对冠心病的一级、二级预防起指导作用。

3.2在脑血管系统中的作用血栓栓塞性疾病是危害中老年人健康的常见病和多发病,研究表明其发生与多种因素有关。

其中抗凝血酶水平降低可导致血液的高凝状态,已有文献表明[5],脑梗塞患者外周血浆存在AT一Ⅲ活性降低所导致的高凝状态。

播散性血管内凝血应该做哪些检查?*导读:本文向您详细介播散性血管内凝血应该做哪些检查,常用的播散性血管内凝血检查项目有哪些。

以及播散性血管内凝血如何诊断鉴别,播散性血管内凝血易混淆疾病等方面内容。

*播散性血管内凝血常见检查:常见检查:血浆凝血酶调节蛋白活性测定、凝血因子活性测定(因子Ⅷ∶C、Ⅸ∶C)、血浆激肽释放酶原测定、简易凝血酶生成试验、复钙时间、复钙交叉试验(CRT,PRT)*一、检查DIC实验室检查的基本要求有三:①由于DIC多数起病急骤,发展迅猛,故除研究性者外,实验室检查力求简便快速,一般应在2h内能出具检测结果报告。

②目前大多数DIC实验项目尚不具备诊断特异性,因此实验检测意义应密切结合临床,综合分析。

③多项凝血检测正常值,生理波动范围较大,DIC不同阶段的实验检测结果亦有差异,因此动态检测对DIC的诊断价值更大。

*二、血小板量与质(1)血小板计数减少:血小板减少是DIC最常见、最重要的实验室异常。

Danus等认为,在非血小板增多性疾病患者,如果血小板数超过150×109/L,基本上可排除DIC诊断。

DIC血小板减少的发生率一般在90%左右,而且多为重度减少。

(2)平均血小板体积增大:循环中血小板正常体积平均为(10.46±2.80)fl,在DIC时,由于血小板大量破坏,年轻的血小板比例增加,故平均体积增大,可达(12.8±3.6)fl,而体积增大是血小板破坏加速的证据之一。

(3)血小板功能异常:获得性血小板功能缺陷也是DIC常见的实验异常之一。

在急性和慢性DIC,其异常率可达50%和90%。

主要表现为:①聚集功能异常,早期聚集性增强,随后降低。

DIC 时纤维蛋白降解产物的形成,特别是早期纤维蛋白降解产物碎片X、Y可抑制血小板聚集。

②抗纤维蛋白溶解活性明显降低。

③黏附性异常,DIC早期黏附性增强,中、晚期可降低。

(4)释放及代谢产物增加:DIC发病过程中,由于原发病,广泛血管内皮损伤及凝血酶等的作用,血小板大量活化,血浆中其释放及代谢产物明显增加,其中某些血小板特异性分子标志物的检测对DIC特别是慢性DIC的诊断具有较大意义。

2性能指标

2.1外观

外观应符合如下要求:

a)磁珠包被物R1 摇匀后应为棕褐色悬浊液;静止久后,棕褐色磁珠沉降于底部,上清液应为无色液体;酶标记物R2 应为无色液体,无沉淀或絮状物;校准品应为外观均匀,成形完整,呈乳白色的冻干品,复溶后较清亮,无浑浊及沉淀;

b)试剂盒各组分应齐全、完整,液体无渗漏;

c)中文包装标签清晰,无磨损。

2.2准确度

将两个正确度控制品进行检测,测定结果的相对偏差在±10%范围内。

2.3空白限

空白限不大于0.4 ng/mL;

2.4线性

试剂盒在0.4 ng/mL~120 ng/mL 区间内,其相关系数(r)的绝对值不低于0.9900。

2.5重复性

变异系数CV≤8.0%。

2.6批间差

变异系数CV≤10.0%。

2.7校准品

2.7.1校准品准确度

测定校准品,测定结果的相对偏差在±10%范围内。

2.7.2校准品瓶内均一性

校准品瓶内均一性≤8.0%。

2.7.3校准品瓶间均一性

校准品瓶间均一性≤5.0%。