大鼠凝血酶抗凝血酶复合物TAT酶联免疫分析

- 格式:docx

- 大小:64.07 KB

- 文档页数:3

tat过敏试验实验报告实验目的:本实验旨在通过TAT(Thrombin Antibody Test)过敏试验,检测个体对凝血酶(Thrombin)的过敏反应,以评估个体对凝血酶的敏感性,并为临床治疗提供参考。

实验原理:TAT过敏试验是一种体外诊断方法,通过检测血清中凝血酶抗体的存在来评估个体对凝血酶的过敏反应。

凝血酶是一种在血液凝固过程中起关键作用的酶,某些个体可能对其产生过敏反应。

实验材料:1. 受试者血清样本2. 凝血酶试剂3. 标准对照血清4. 酶联免疫吸附测定(ELISA)板5. 洗涤液6. 酶标抗体7. 显色剂8. 终止液9. 微量移液器10. 酶标仪实验步骤:1. 准备ELISA板,每个样本和对照设置三个重复孔。

2. 将受试者血清样本和标准对照血清按照适当稀释比例稀释。

3. 将稀释后的血清样本和对照血清加入ELISA板的相应孔中,每孔100μL。

4. 将板放入37°C恒温箱中孵育1小时。

5. 取出板,用洗涤液洗涤三次,去除未结合的血清。

6. 加入酶标抗体,每孔100μL,再次孵育1小时。

7. 重复洗涤步骤。

8. 加入显色剂,每孔100μL,孵育15分钟。

9. 加入终止液,每孔50μL,终止显色反应。

10. 使用酶标仪测定各孔的吸光度(OD值)。

结果分析:1. 根据标准曲线计算受试者血清中凝血酶抗体的浓度。

2. 比较受试者血清样本的OD值与标准对照血清的OD值,评估受试者对凝血酶的过敏反应。

3. 结果以OD值表示,高于正常范围的OD值可能提示过敏反应。

结论:通过本次TAT过敏试验,我们能够评估受试者对凝血酶的过敏反应。

实验结果将有助于医生了解受试者的过敏状态,并为临床治疗提供重要信息。

需要注意的是,本实验结果仅为初步筛查,最终诊断需结合临床症状和其他检测结果综合判断。

注意事项:1. 实验操作过程中应严格遵守无菌操作规程。

2. 所有试剂和样本应在使用前进行适当的稀释和准备。

3. 实验数据应准确记录,并进行适当的统计分析。

血栓四项临床意义解读咱们今儿个来唠唠血栓四项的临床意义,这血栓四项啊,就像是我们身体里的小侦探,能给医生透露不少身体里面的秘密呢。

血栓四项包括凝血酶 - 抗凝血酶复合物(TAT)、纤溶酶 - α2纤溶酶抑制物复合物(PIC)、血栓调节蛋白(TM)和组织型纤溶酶原激活物 - 纤溶酶原激活物抑制剂 - 1复合物(t - PAI - C)。

这每一项都有它独特的作用,就像一个小团队里的每个成员都有自己的专长。

先说说TAT吧。

TAT这东西要是升高了呀,那就有点像你家里的报警器响了,提示着身体里凝血系统可能有点“兴奋过度”了。

比如说,一个人受了重伤,身体就会启动凝血机制来止血,这时候TAT就可能升高。

但要是没有明显的受伤情况,TAT还升高,那就得小心了,可能身体里面有一些隐藏的血栓形成的风险,就像在平静的海面下可能隐藏着漩涡一样危险。

这时候医生就得好好检查检查,看是不是血管内皮有损伤了,或者是凝血因子有点失控了,就像要检查一个复杂机器的各个零件是不是出问题了。

再看看PIC。

PIC就像是凝血系统和纤溶系统之间的一个小信使。

当身体里的纤溶系统开始工作,溶解血栓的时候,PIC就会升高。

如果PIC升高得比较明显,就像是纤溶系统在大声呼喊:“我在干活儿呢,这里有血栓要处理!”这对于医生判断患者是不是有血栓溶解的过程非常重要。

比如说,一个患者刚刚接受了溶栓治疗,那PIC升高就可能是治疗起作用了的一个信号。

但要是莫名其妙地升高,那也可能意味着身体里有一些异常的纤溶活动,这就像一个本来平静的小镇突然出现了很多忙碌的人在到处奔走,肯定是有什么事情发生了。

血栓调节蛋白(TM)呢,它在血管内皮细胞上待着,就像一个守门员一样,守护着血液的正常流动。

当血管内皮细胞受到损伤的时候,TM就会跑到血液里去,这时候检测到血液里TM升高,就像看到守门员离开了自己的岗位一样,说明血管内皮可能出问题了。

这可能是因为炎症啊,感染啊之类的原因。

你想啊,血管内皮就像河道的内壁,如果内壁有破损,那水里的东西就容易乱套,血液也是一样的道理。

TAT的原理和临床应用概述Thrombin-antithrombin complex (TAT)是指由凝血酶和抗凝血酶复合物(antithrombin)形成的一种复合物。

在凝血系统中,凝血酶和抗凝血酶复合物起着重要的调控作用。

了解TAT的原理及其临床应用对于相关疾病的诊断和治疗具有重要意义。

原理TAT的形成是通过凝血酶和抗凝血酶复合物结合而产生的。

凝血酶是通过凝血酶原转化而来,它在凝血过程中起着至关重要的作用。

凝血酶可以将凝血因子转化为活性的凝血因子,从而引发凝血过程。

抗凝血酶复合物是一种抗凝血因子,在正常情况下起到抑制凝血的作用。

当凝血系统激活时,凝血酶和抗凝血酶复合物结合形成TAT。

应用TAT的测定是一种常见的临床检测方法,用于评估出凝血系统的活性和状态的变化。

下面是TAT的一些临床应用:1.血栓性疾病的诊断和监测:TAT的浓度在血栓性疾病患者中通常会升高。

血栓性疾病包括深静脉血栓形成、肺栓塞等。

通过测定TAT的浓度,可以提供评估血栓形成和凝血活性的指标。

2.凝血异常的诊断和监测:许多凝血异常疾病的发病机制与凝血酶和抗凝血酶之间的平衡失调有关。

通过测定TAT的浓度,可以帮助确定凝血异常的原因和类型。

3.评估抗凝治疗效果:在抗凝治疗中,TAT的测定可以用于评估抗凝剂的疗效。

抗凝剂可以降低凝血酶和抗凝血酶复合物的形成,从而减少血栓形成的风险。

测定TAT的浓度可以评估抗凝治疗的效果。

4.预测疾病进展和复发风险:TAT的水平可以用于预测疾病的进展和复发风险。

例如,在冠心病患者中,TAT的浓度与再灌注后心肌损伤的风险相关。

通过测定TAT的浓度,可以提供冠心病患者的风险评估。

结论TAT是凝血酶和抗凝血酶复合物的一种复合物,对于凝血系统的调控起着重要的作用。

通过测定TAT的浓度,可以评估凝血系统的活性和状态的变化,并在临床上具有重要的应用。

TAT的测定在血栓性疾病的诊断和监测、凝血异常的诊断和监测、评估抗凝治疗效果以及预测疾病进展和复发风险等方面具有广泛的应用前景。

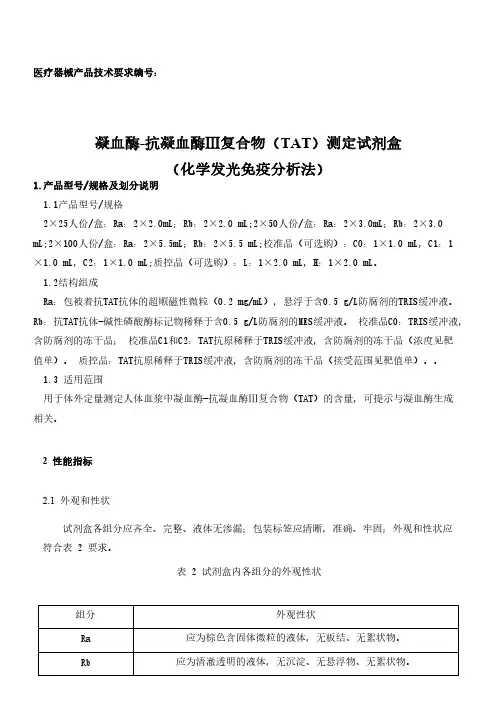

医疗器械产品技术要求编号:凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)1.产品型号/规格及划分说明1.1产品型号/规格2×25人份/盒:Ra:2×2.0mL;Rb:2×2.0mL;2×50人份/盒:Ra:2×3.0mL;Rb:2×3.0 mL;2×100人份/盒:Ra:2×5.5mL;Rb:2×5.5mL;校准品(可选购):C0:1×1.0mL,C1:1×1.0mL,C2:1×1.0mL;质控品(可选购):L:1×2.0mL,H:1×2.0mL。

1.2结构组成Ra:包被着抗TAT抗体的超顺磁性微粒(0.2mg/mL),悬浮于含0.5g/L防腐剂的TRIS缓冲液。

Rb:抗TAT抗体-碱性磷酸酶标记物稀释于含0.5g/L防腐剂的MES缓冲液。

校准品C0:TRIS缓冲液,含防腐剂的冻干品;校准品C1和C2:TAT抗原稀释于TRIS缓冲液,含防腐剂的冻干品(浓度见靶值单)。

质控品:TAT抗原稀释于TRIS缓冲液,含防腐剂的冻干品(接受范围见靶值单)。

1.3适用范围用于体外定量测定人体血浆中凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT)的含量,可提示与凝血酶生成相关。

2性能指标2.1外观和性状试剂盒各组分应齐全、完整、液体无渗漏;包装标签应清晰,准确、牢固;外观和性状应符合表2要求。

表2试剂盒内各组分的外观性状组分外观性状Ra应为棕色含固体微粒的液体,无板结、无絮状物。

Rb应为清澈透明的液体,无沉淀、无悬浮物、无絮状物。

校准品应为冻干粉,呈疏松状,加入纯水后在15min内溶解,无沉淀或絮状物。

质控品应为冻干粉,呈疏松状,加入纯水后在15min内溶解,无沉淀或絮状物。

2.2装量试剂盒内各液体组分装量应不少于标示值。

2.3检出限检出限应≤0.30ng/mL。

2.4线性试剂盒在0.40ng/mL~120ng/mL区间内,其线性相关系数(r)应≥0.9900。

一、实验目的本实验旨在研究凝血抗体的产生机制、影响因素及其与凝血功能的关系。

通过体外实验,观察凝血抗体对凝血酶原激活复合物(PCA)的抑制作用,探讨凝血抗体在凝血过程中的作用。

二、实验原理凝血抗体是一种自身抗体,可识别并结合凝血因子,从而抑制凝血过程。

本实验采用酶联免疫吸附实验(ELISA)检测凝血抗体水平,并通过凝血酶原激活复合物(PCA)活性测定分析凝血抗体对凝血功能的影响。

三、实验材料1. 主要试剂:凝血酶原激活复合物(PCA)试剂盒、抗凝血酶原抗体(ATP)酶联免疫吸附实验(ELISA)试剂盒、羊抗小鼠IgG-HRP、辣根过氧化物酶(HRP)标记的羊抗小鼠IgG、底物A、底物B、磷酸盐缓冲盐溶液(PBS)、双蒸水等。

2. 主要仪器:酶标仪、微量移液器、恒温箱、离心机、涡旋器、紫外可见分光光度计等。

3. 实验动物:小鼠。

四、实验方法1. 样本采集:取小鼠血液,分离血清,分为实验组和对照组。

2. ELISA检测凝血抗体:按照ATP ELISA试剂盒说明书操作,检测实验组和对照组血清中的ATP水平。

3. PCA活性测定:按照PCA试剂盒说明书操作,检测实验组和对照组血清中的PCA 活性。

4. 数据分析:采用统计学软件对实验数据进行分析,比较实验组和对照组的差异。

五、实验结果1. ELISA检测结果:实验组ATP水平显著高于对照组(P<0.05),表明实验组小鼠血清中存在较高水平的ATP。

2. PCA活性测定结果:实验组PCA活性显著低于对照组(P<0.05),表明实验组小鼠血清中的ATP对PCA活性具有抑制作用。

六、讨论1. 本实验结果表明,凝血抗体(ATP)在实验组小鼠血清中存在较高水平,且对PCA活性具有抑制作用。

这表明凝血抗体在凝血过程中发挥重要作用。

2. 凝血抗体可能通过以下途径抑制凝血过程:(1)结合凝血因子,干扰凝血因子之间的相互作用;(2)结合凝血酶原激活复合物(PCA),降低PCA活性;(3)激活补体系统,导致细胞损伤和炎症反应。

2022血栓新四项在心脏血栓性疾病的临床研究进展(全文)4J I ⅛ I 刖百临床上将血液中异常物质在血管壁沉积,造成血管闭塞或发生狭窄而导致的一类疾病称为血栓性疾病心脏血栓性疾病是动脉或静脉管壁炎症和增生性反应导致的血栓形成或斑块破裂基础上的血栓形成和再栓塞。

随着血栓与凝血纤溶标志物研究不断深入,其在血栓性疾病的诊断中发挥重要的作用,如凝血酶■抗凝血酶复合物(thrombin-antithrombin complex , TAT )、纤溶酶-α2 纤溶酶复合物(plasmin-α2 plasmin inhibitor complex , PIC )、组织型纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物(tissue plasminogen activator plasminogen activator inhibitor-1 complex , t-PAIC )、血栓调节蛋白(thrombomodulin , TM )等,对血栓性疾病的诊断具有重要的指导作用⑵。

本文主要对血栓新四项在冠心病、急性心肌梗死、脑卒中患者中的临床研究进展做一简单介绍。

TM是血管内皮细胞表面的凝血酶受体,可结合凝血酶并抑制凝血酶的活性,同时促进蛋白C活化,抑制凝血因子V、Vln活性及纤溶酶原激活物抑制剂-1 ( plasminogen activator inhibitor-1 , PAI-I) o 血浆TM正常值范围为3.8 ~ 13.3TU∕ml o血管内皮损伤时,TM释放入血导致血浆TM水平明显升高,是血管内皮损伤的敏感指标。

凝血酶活化后可与抗凝血酶结合形成TAT o TAT的血浆正常值<4ng∕ml , TAT升高表明凝血酶生成增多,灵敏度较高。

PIC是纤溶酶活化后与α2-抗纤溶酶结合形成的复合物,是直接反映纤溶系统激活程度的生物标志物,其升高理论上早于D-二聚体及FDP ,是目前监测纤溶酶活性最敏感的指标。

PIC血浆正常值<0.8μg∕ml°血浆PIC水平显著升高提示纤溶亢进。

大鼠抗凝血酶(AT)ELISA试剂盒操作说明大鼠抗凝血酶(AT)ELISA试剂盒操作说明大鼠抗凝血酶(AT)ELISA试剂盒实验原理大鼠抗凝血酶(AT)ELISA试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。

往预先包被大鼠抗凝血酶(AT)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻di洗涤。

用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。

颜色的深浅和样品中的大鼠抗凝血酶(AT)呈正相关。

用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。

样本处理及要求1. 血清:将收集于血清分离管的全血标本在室温放置2小时或4℃过夜,然后1000×g离心20 分钟,取上清即可,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。

2. 血浆:用EDTA或肝素作为抗凝剂采集标本,并将标本在采集后的30分钟内于2-8℃1000×g离心15分钟,取上清即可检测,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。

3. 组织匀浆:用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织,去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果),称重后将组织剪碎。

将剪碎的组织与对应体积的PBS(一般按1:9的重量体积比,比如1g的组织样品对应9mL的PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。

推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。

为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。

最后将匀浆液于5000×g离心5~10分钟,取上清检测。

4. 细胞培养物上清或其它生物标本:请1000×g离心20分钟,取上清即可检测,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。

注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。

需要而未提供的试剂盒器材1.酶标仪(450nm)2.高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL3.37℃恒温箱4.蒸馏水或去离子水1、标准品浓度依次为:详见说明书;2、经过大量正常标本检验,标本的正常浓度值均在试剂盒提供的检测范围内,实验过程中直接取50μL样本上样即可。

血栓六项标准

血栓六项标准通常包括以下几个方面:

1. 血浆凝血酶-抗血酶Ⅲ复合物(TAT):这是凝血酶生成的关键标志物,可直接证实凝血系统的活化。

血浆TAT水平升高,提示血液高凝状态,辅助诊断DIC,检测溶栓效果及血栓复发情况。

2. 纤溶指标:包括纤溶酶原和纤溶酶活性。

这些指标可以反映机体的纤溶状态,对于评估血栓形成和溶解具有重要意义。

3. 血液流变学测定:这包括全血粘度、血浆粘度、红细胞电泳等。

这些指标可以反映血液的流动性,对于评估血栓形成的风险和预防具有重要意义。

4. D二聚体:D二聚体是反映纤溶蛋白溶解情况的标志物,其异常增高提示血栓处于急性期或可能有新发血栓。

以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业医生。

【检验通讯】⾎栓分⼦标志物检测及临床应⽤⼀、概述⼈体内出凝⾎系统是⼀个⾮常庞⼤且繁杂的系统,机体通过凝⾎、纤溶、⾎⼩板、内⽪四个系统的参与时刻维持着动态平衡。

促凝与抗凝活性的失衡将直接导致⾎栓性疾病与出⾎性疾病的发⽣,且⾎栓性疾病更常见。

⽬前实验室凝⾎常规检测项⽬,如PT、APTT、TT、Fbg、D-⼆聚体、FDP、抗凝⾎酶、凝⾎因⼦等已涵盖凝⾎、纤溶等系统,但都属于在⾎栓形成后的被动检测、晚期筛查项⽬,对⾎栓前状态、Pre-DIC等疾病不敏感,同时对于溶栓治疗监测不能在第⼀时间反馈效果。

⾎栓分⼦标志物(TAT、PIC、TM、tPAI-C)与D-⼆聚体、FDP联合检测,可在早期更加敏感、可靠的向临床反馈⾎栓的发⽣与形成、术后⾎栓与出⾎情况的监控、Pre-DIC的状态、溶栓治疗的效果、⾎管内⽪系统损伤等情况。

⼆、临床意义注:TAT:凝⾎酶抗凝⾎酶复合物;PIC:纤溶酶-抗纤溶酶复合物;TM:⾎栓调节蛋⽩;t-PAIC:组织型纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活抑制复合物;AT:抗凝⾎酶;PC:蛋⽩C;PS:蛋⽩S;APC:活化的蛋⽩C;FV/FⅧ:凝⾎因⼦V/Ⅷ;α2-PI:a2-纤溶酶激活抑制物;t-PA:组织型纤溶酶原激活物;PAI:纤溶酶激活抑制物;FDP/DD:纤维蛋⽩(原)降解产物/D-⼆聚体;PAF:⾎⼩板活化因⼦;vWF:Vonwilebrand因⼦图1:凝⾎标志物活化⽰意图1、凝⾎酶-抗凝⾎酶复合物(TAT)凝⾎酶⽣成是静脉⾎栓形成的关键环节,它作⽤于纤维蛋⽩原使其转变为纤维蛋⽩⽽形成⾎栓。

但凝⾎酶在⾎液中半衰期不到1分钟,会很快被抗凝物质中和,因此直接检测凝⾎酶⾮常困难。

⽽作为凝⾎酶与抗凝⾎酶1:1结合形成的复合物,TAT可作为凝⾎酶⽣成的分⼦标志物,直接证实凝⾎系统的活化。

正常参考区间:0-4.0ng/mLTAT升⾼见于:1) DIC,DIC前期状态2) 深静脉⾎栓(DVT),肺栓塞(PE)3) 某些⼼房颤动,与⼆尖瓣狭窄相关的⼼房颤动4) 其他凝⾎系统激活状态2、组织型纤溶酶原激活剂及其抑制剂复合物(tPAI-C)当凝⾎活化,纤维蛋⽩形成后可以激活组织型纤溶酶原激活剂(t-PA),活化的t-PA进⼀步激活纤溶酶原转化为纤溶酶,后者降解纤维蛋⽩形成D-⼆聚体。

大鼠血栓调节蛋白(TM)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于测定大鼠血清,血浆及相关液体样本中血栓调节蛋白(TM)的含量。

试剂盒性能:1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上。

2.批内与批见应分别小于9%和11%检测范围:请来电咨询保存条件及有效期:1.试剂盒保存:;2-8℃。

2.有效期:6个月注意事项:1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。

2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。

3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。

一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。

4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。

如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。

5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。

6.底物请避光保存。

7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。

9.本试剂不同批号组分不得混用。

10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。

实验原理:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠血栓调节蛋白(TM)水平。

用纯化的大鼠血栓调节蛋白(TM)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入血栓调节蛋白(TM),再与HRP标记的血栓调节蛋白(TM)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。

TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。

颜色的深浅和样品中的血栓调节蛋白(TM)呈正相关。

用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠血栓调节蛋白(TM)浓度。

大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)酶联免疫分析试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。

检测范围:96T2ng/mL - 80ng/mL使用目的:本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中凝血酶抗凝血酶复合物(TA T)含量。

实验原理本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)水平。

用纯化的大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TA T)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入凝血酶抗凝血酶复合物(TAT),再与HRP标记的凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。

TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。

颜色的深浅和样品中的凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)呈正相关。

用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)浓度。

试剂盒组成1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。

若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。

操作步骤1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀2.加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。

在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。

加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。

3.温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。

4.配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。

6.加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。

新血栓六项的检测方法

新血栓六项的检测方法包括体格检查、血小板检查、血栓调节蛋白检测、血浆凝血酶-抗血酶Ⅲ复合物(TAT)检测、血管彩超和血管造影,以及凝血因子检查。

体格检查:医生会观察患者的精神状态、生命体征等,检查有无感觉障碍或反射异常,以及病变部位是否存在压痛或肿块等。

血小板检查:通过检查血小板的活化情况,如果血小板的聚集性增高,则可以作为血栓形成的依据。

血栓调节蛋白检测:血栓调节蛋白具有抗凝血的作用,如果检测到血栓调节蛋白的含量降低,则可能出现血栓。

血浆凝血酶-抗血酶Ⅲ复合物(TAT)检测:TAT是凝血酶活化的指标,升高提示血液高凝状态,可以辅助诊断血栓相关疾病。

血管彩超和血管造影:这两项检查可以直接观察血管的情况,判断是否有血栓形成。

凝血因子检查:凝血因子是参与血液凝固过程的各种蛋白质组分,检查凝血因子可以了解凝血功能是否正常,从而判断是否有血栓形成的倾向。

请注意,这些检测方法的具体实施可能会因医疗机构和医生的不同而有所差异。

凝血酶—抗凝血酶Ⅲ复合物的研究及临床意义

何晓彤

【期刊名称】《国外医学:输血及血液学分册》

【年(卷),期】1992(015)001

【摘要】在血液凝固与抗凝过程中,凝血酶与抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)以一定摩尔浓度结合,生成酰基共价键结合的凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(Thrombin-antithrombin,TAT 复合物),该复合物的生成量与生成率可能是体内抗凝、凝血物质活化的标志。

目前常以ELISA 法检测血浆TAT 复合物含量,其敏感性及特异性均较好。

该项指标有益于检测血栓形成,对抗凝及溶栓疗效观察具有重要作用,对DIC 的诊断较准确,且恶性肿瘤等患者血浆TAT 复合物含量均显著增高。

【总页数】3页(P9-11)

【作者】何晓彤

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】R446.11

【相关文献】

1.关节手术病人血浆凝血酶-抗凝血酶复合物、纤溶酶-α2抗纤溶酶复合物的研究[J], 戴红;费建文;于传亭;宫晓黎

2.急性白血病病人凝血酶-抗凝血酶复合物、血管性血友病因子、D二聚体的检测及其临床意义 [J], 杨杰;邓东红;程鹏;林发全;彭志刚

3.急性脑梗死患者血栓前体蛋白、凝血酶抗凝血酶复合物和D-二聚体的检测及其

临床意义 [J], 窦红菊;胡钧培;邹丽芳;陈凯骏

4.急性心肌梗死患者组织因子活性和凝血酶-抗凝血酶复合物的变化及临床意义 [J], 翟艳苓;秦明照;路亚枫;刘复强;计嘉军;魏立强;洪恩博

5.凝血酶—抗凝血酶Ⅲ复合物,α2—纤溶酶抑制物测定及临床意义 [J], 魏文宁;宋

善俊

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

凝血酶-抗凝血酶复合物TAT凝血酶-抗凝血酶复合物TAT是一种重要的生物活性物质,它在血液凝血和抗凝系统中起着关键的作用。

本文将从TAT的结构和功能入手,探讨其在人体内的生理意义和临床应用,并展望其未来的研究方向。

TAT是由凝血酶和抗凝血酶复合而成的复合物,凝血酶是一种由凝血酶原经一系列酶解反应形成的酶。

它能够将凝血因子纤维蛋白原转变为纤维蛋白,进而在血管受损或血液凝固需要的情况下形成血栓。

抗凝血酶是一种具有抑制凝血活性的物质,它可以抑制凝血酶的形成和活化,维持血液的流动性。

TAT的形成与血栓形成和纤溶系统密切相关。

当血管受损时,体内的凝血因子会通过一系列酶解反应形成凝血酶,进而促使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,形成血栓。

同时,抗凝血酶也会被激活,起到抑制凝血酶活性的作用。

TAT的产生标志着血栓形成和纤溶系统的活化,反映了体内凝血-纤溶平衡失调的状态。

TAT作为一种生物标志物,在临床医学中具有重要的意义。

通过检测TAT的水平,可以对血栓和凝血功能进行评估。

例如,在深静脉血栓形成的患者中,TAT的水平往往会升高,反映了凝血系统的活化和血栓形成的风险。

此外,TAT的测定还可以用于评估抗凝治疗的疗效和监测血液稀释状态。

因此,TAT的检测在临床中具有重要的意义。

除了作为生物标志物,TAT在科学研究中也具有广泛的应用价值。

研究发现,TAT不仅参与了血栓形成和纤溶系统的调节,还与炎症反应、免疫系统和肿瘤进展等生理和病理过程密切相关。

因此,TAT的研究可以深入探讨这些生理和病理过程的机制,并为相关疾病的诊断和治疗提供新的思路。

在未来的研究中,人们可以通过进一步研究TAT的结构和功能来揭示其更深层次的生物学意义。

例如,可以通过X射线晶体学等技术研究TAT的三维结构,以揭示其与凝血因子的相互作用机制。

此外,也可以通过基因敲除技术研究TAT在体内的作用和生理功能。

通过这些研究的深入,我们可以更好地理解TAT的生物学意义,并为相关疾病的预防和治疗提供更有效的手段。

凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)凝血酶是由凝血酶原激活物在钙离子参与下激活凝血酶原而生成的,生理情况下体内仅有少量凝血酶生成,之后很快又与抗凝血酶结合生成凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)而灭活,TAT生成过程:首先肝素先结合于抗凝血酶的赖氨酰基从而使抗凝血酶的分子构象发生改变,然后抗凝血酶-肝素复合物与凝血酶结合形成凝血酶-肝素-抗凝血酶三联复合物,之后肝素解离形成凝血酶-抗凝血酶复合物。

TAT是能够反映凝血酶生成量和凝血酶活性的分子标志物,因此,临床上通过检测血液中TAT可间接测得凝血酶水平。

TAT是衡量凝血酶生成和活性增高的分子标志物。

在血栓性疾病中均有血栓形成病理过程,凝血酶参与的凝血级联反应过度激活是血栓形成因素之一,检测凝血酶即可以反映体内凝血系统的情况,但是由于体内凝血酶产生后迅速与血液中其他物质作用而消失,因此,很难检测血液中凝血酶水平。

而TAT的血液半衰期为3~15分钟而能够测定。

通过测定血中TAT浓度,能够了解凝血激活的程度。

增高的病理状态有:(1)DIC、DIC前状态;(2)深部静脉血栓症(DVT),肺栓塞(PE);(3)部分房颤、二尖瓣狭窄症合并房颤;(4)其他凝血激活状态。

1、THA/TKA 术后第一天TAT水平可以早期预测DVT。

静脉血栓栓塞 (VTE) 是与全膝关节置换术 (TKA) 和全髋关节置换术 (THA) 相关的常见并发症。

它涉及三个危险因素:静脉淤滞、血管损伤和高凝状态。

THA/TKA 手术会导致显著的血液学变化、止血带的使用和围手术期行动不便,从而增加 DVT 的风险。

THA/TKA 的患者需要至少14天的抗凝预防和大约35天的最佳持续时间,到目前为止,还缺乏有效的指标或方法来更早地预测或识别VTE。

目前,P-选择素、D-二聚体或血栓弹力图(TEG)均不能指示血栓形成的风险,TAT对DVT的预测具有高灵敏度但低特异性。

研究显示:THA/TKA 术后第一天TAT水平可以早期预测 DVT。

大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)酶联免疫分析

试剂盒使用说明书

本试剂盒仅供研究使用。

检测范围:96T

2ng/mL - 80ng/mL

使用目的:

本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中凝血酶抗凝血酶复合物(TA T)含量。

实验原理

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)水平。

用纯化的大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TA T)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入凝血酶抗凝血酶复合物(TAT),再与HRP标记的凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。

TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。

颜色的深浅和样品中的凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)呈正相关。

用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠凝血酶抗凝血酶复合物(TA T)浓度。

标本要求

1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。

若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融

2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。

操作步骤

1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行

稀释。

2.加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、

待测样品孔。

在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。

加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。

3.温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。

4.配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用

5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此

重复5次,拍干。

6.加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。

7.温育:操作同3。

8.洗涤:操作同5。

9.显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色

15分钟.

10.终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。

11.测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。

测定应在加终止

液后15分钟以内进行。

操作程序总结:

计算

以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标

准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。

注意事项

1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。

2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。

3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。

一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。

4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。

如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。

5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。

6.底物请避光保存。

7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.

8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。

9.本试剂不同批号组分不得混用。

10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。

保存条件及有效期

1.试剂盒保存:;2-8℃。

2.有效期:6个月。