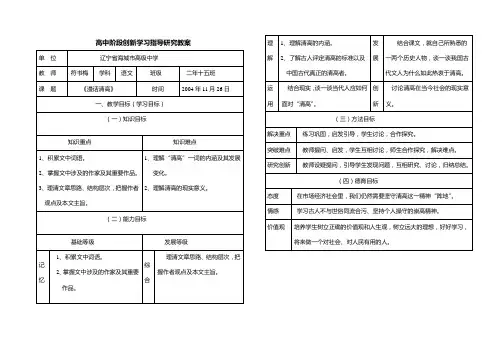

《漫话清高》创新教案教案

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:4

《漫话清高》创新教案网友来稿一、教学目标1.让学生了解“清高”这一概念的内涵和外延,理解其在不同情境下的表现和影响。

2.培养学生独立思考、批判性思维的能力,学会从多角度分析问题。

3.引导学生关注现实生活,学会在生活中运用“清高”这一概念,提升自身素养。

二、教学重点与难点1.重点:理解“清高”的内涵,学会分析其在不同情境下的表现。

2.难点:培养学生独立思考、批判性思维的能力,以及将“清高”运用到现实生活中的能力。

三、教学过程第一课时1.导入新课(1)引导学生回顾所学过的关于品质、性格等方面的知识,为新课做好铺垫。

(2)提问:同学们,你们听说过“清高”这个词吗?你们觉得“清高”是什么意思?2.理解“清高”的内涵(1)展示古今中外关于“清高”的例子,让学生初步感知“清高”这一概念。

3.分析“清高”在不同情境下的表现(1)分组讨论:同学们,请你们举例说明在现实生活中,哪些行为可以体现一个人的“清高”?(2)分享讨论成果,引导学生从不同角度分析“清高”的表现。

4.小结本课时内容(2)布置作业:思考如何在现实生活中做到“清高”。

第二课时1.回顾上节课的内容(1)提问:同学们,上节课我们学习了关于“清高”的知识,谁能概括一下“清高”的内涵和表现?(2)学生回答,教师点评。

2.培养学生独立思考、批判性思维的能力(1)展示关于“清高”的不同观点,让学生进行辩论。

(2)引导学生从多角度分析问题,培养批判性思维。

3.将“清高”运用到现实生活中(1)分组讨论:同学们,请你们结合自己的生活实际,谈谈如何将“清高”运用到日常生活中?(2)分享讨论成果,引导学生学会在生活中践行“清高”。

(2)布置作业:结合自己的生活实际,写一篇关于“清高”的感悟文章。

第三课时1.回顾前两节课的内容(1)提问:同学们,前两节课我们学习了关于“清高”的知识,谁能谈谈自己对这个概念的理解?(2)学生回答,教师点评。

2.拓展延伸(1)展示一些关于“清高”的名言警句,让学生进行品析。

《漫话清高》创新教案(网友来稿)教学设计一、教学目标:1. 让学生了解并掌握“清高”一词的含义及其在现实生活中的应用。

2. 培养学生对文学作品的欣赏能力,提高审美情趣。

3. 引导学生正确对待人生价值观,培养独立思考和批判精神。

二、教学内容:1. 课文《漫话清高》的内容概述。

2. 分析课文中的典型人物和事件,探讨“清高”的内涵。

3. 欣赏课文中的精彩语句,提高文学鉴赏能力。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:理解课文内容,掌握“清高”一词的含义及其在现实生活中的应用。

2. 教学难点:分析课文中的典型人物和事件,探讨“清高”的内涵。

四、教学方法:1. 启发式教学:引导学生独立思考,培养批判精神。

2. 案例分析法:分析课文中的典型人物和事件,帮助学生深入理解“清高”。

3. 小组讨论法:分组讨论,提高学生的合作与交流能力。

五、教学步骤:1. 导入新课:简要介绍课文《漫话清高》的内容,激发学生兴趣。

2. 自主学习:让学生独立阅读课文,理解大意。

3. 课堂讲解:详细讲解课文内容,分析典型人物和事件,引导学生探讨“清高”的内涵。

4. 互动环节:分组讨论,让学生分享自己的观点和感受。

6. 课后作业:布置相关练习题,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 课后作业:通过布置相关的写作和思考题,评估学生对课文内容的理解和应用能力。

2. 课堂表现:观察学生在讨论和互动环节的表现,评估其参与度和思考深度。

3. 自我评价:鼓励学生进行自我反思,评估自己在学习过程中的收获和不足。

七、教学拓展:1. 推荐相关阅读:提供与“清高”主题相关的其他文学作品,鼓励学生进行拓展阅读。

2. 文化探究:引导学生探讨“清高”在中华传统文化中的地位和影响。

3. 现实意义:讨论“清高”在现代社会中的意义和价值,引导学生正确对待人生价值观。

八、教学资源:1. 课文文本:《漫话清高》的原文。

2. 参考资料:与“清高”主题相关的学术论文、评论等。

3. 多媒体资源:如有条件,可使用音频、视频等多媒体资源,以丰富教学手段。

漫话清高(人教版高二必修) 教案教学设计●教学目标一、知识和能力1.理解中国传统文化中比较独特的概念——“清高”。

培养对文化现象的评判能力。

2.了解文中所引用的人物典故。

在此基础上辨别作者的思想倾向,提炼出他在旁征博引的“漫话”过程中想要表达的观点。

二、过程和方法诵读、感悟,理解、思考,讨论、鉴赏。

三、情感态度和价值观了解“清高”背后的历史源流、文化底蕴、价值取向及其思想行为在当今社会中的表现,确立正确的情感态度和价值取向。

●重点、难点对文中所引用的人物典故等有所了解,在此基础上辨别作者的思想倾向,提炼出他在“漫话”的过程中想要表达的观点。

●解决办法1.诵读感知,把握作者思路。

3.揣摩关键语句,体会作者情感。

●学生活动预习,诵读。

思考,讨论。

●课时安排1课时●教学步骤一、导人我们有时会听到人们用“清高”一词评价他人。

“清高”为何意?在这一课里,学者金开诚以“漫话”的形式为我们讲解了“清高”背后的历史源流、文化底蕴、它所代表的价值取向,以及这种思想行为在今日社会中的表现。

二、感知让学生听课文录音(或老师范读),将全文浏览一遍。

三、精读指导学生深入理解课文内容,理出文章的线索,提炼出作者要表达的观点。

找出课文中写到的许由、陶渊明、李白、孟浩然的例子,说说作者举这几个例子分别想说明什么问题。

许由和陶渊明的例子说明在传统的历史文化心理中,有才能而不趋同社会主流的人通常被评价为“清高”。

许由有治理天下的能力和机会,却不屑于为人君;陶渊明不愿做官,却以过人的诗才扬名——虽然诗才不一定证明他可以做官。

李白、孟浩然的例子说明“清高”标准在人们心目中的不确定性。

李白的例子证明标准的严格,孟浩然的例子证明标准的模糊。

这种标准的不确定性,说明“清高”不是一个非弄清楚不可的重要概念,虽然这个词含有褒义,但也算不得是对一个人的较高评价。

2.作者认为“清高”在当前市场经济的社会里有什么意义?“清高”这种独特的价值观和思想行为在今天的社会仍然延续了下来。

《漫话清高》创新教案(网友来稿) 教案教学设计第一章:教案简介教学目标:1. 了解本教案的主题《漫话清高》及其教学背景。

2. 掌握教案的结构与内容安排。

3. 明确教学目标与教学方法。

教学内容:1. 教案的起源与目的。

2. 教案的创新点与特色。

3. 教案的适用范围与对象。

教学活动:1. 教师简要介绍教案背景及目的。

2. 学生自主阅读教案内容,了解创新点与特色。

3. 教师引导学生讨论教案的适用范围与对象。

第二章:清高概念解析教学目标:1. 理解清高的概念及其内涵。

2. 掌握清高的表现形式与特点。

3. 分析清高在现实生活中的应用与价值。

教学内容:1. 清高的定义与起源。

2. 清高的不同表现形式与特点。

3. 清高在现实生活中的实例分析。

教学活动:1. 教师介绍清高的定义与起源。

2. 学生通过小组讨论,总结清高的不同表现形式与特点。

3. 教师提供现实生活中清高的实例,引导学生进行分析与讨论。

第三章:清高的心理机制教学目标:1. 理解清高的心理机制。

2. 分析清高心理机制的形成原因。

3. 探讨清高心理机制对个人发展的影响。

教学内容:1. 清高心理机制的定义与特点。

2. 清高心理机制的形成原因。

3. 清高心理机制对个人发展的作用与影响。

教学活动:1. 教师介绍清高心理机制的定义与特点。

2. 学生通过小组讨论,分析清高心理机制的形成原因。

3. 教师引导学生探讨清高心理机制对个人发展的影响。

第四章:清高的社会意义教学目标:1. 理解清高在社会中的作用与意义。

2. 分析清高对社会风气的影响。

3. 探讨清高对社会发展的作用。

教学内容:1. 清高在社会中的角色与地位。

2. 清高对社会风气的影响。

3. 清高对社会发展的积极意义。

教学活动:1. 教师介绍清高在社会中的角色与地位。

2. 学生通过小组讨论,分析清高对社会风气的影响。

3. 教师引导学生探讨清高对社会发展的作用。

第五章:清高的培养与实践教学目标:1. 掌握清高的培养方法与技巧。

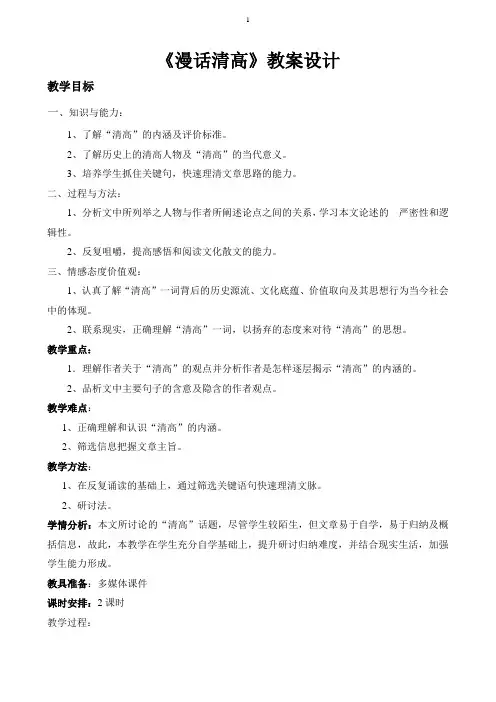

1《漫话清高》教案设计教学目标一、知识与能力:1、了解“清高”的内涵及评价标准。

2、了解历史上的清高人物及“清高”的当代意义。

3、培养学生抓住关键句,快速理清文章思路的能力。

二、过程与方法:1、分析文中所列举之人物与作者所阐述论点之间的关系,学习本文论述的严密性和逻辑性。

2、反复咀嚼,提高感悟和阅读文化散文的能力。

三、情感态度价值观:1、认真了解“清高”一词背后的历史源流、文化底蕴、价值取向及其思想行为当今社会中的体现。

2、联系现实,正确理解“清高”一词,以扬弃的态度来对待“清高”的思想。

教学重点:1.理解作者关于“清高”的观点并分析作者是怎样逐层揭示“清高”的内涵的。

2、品析文中主要句子的含意及隐含的作者观点。

教学难点:1、正确理解和认识“清高”的内涵。

2、筛选信息把握文章主旨。

教学方法:1、在反复诵读的基础上,通过筛选关键语句快速理清文脉。

2、研讨法。

学情分析:本文所讨论的“清高”话题,尽管学生较陌生,但文章易于自学,易于归纳及概括信息,故此,本教学在学生充分自学基础上,提升研讨归纳难度,并结合现实生活,加强学生能力形成。

教具准备:多媒体课件课时安排:2课时教学过程:第一课时一、激趣导入同学们,大家有没有听说过“清高”一词?(抽学生)大家心中“清高”是什么意思?它是褒义还是贬义?今天我们还要不要“清高”呢?古人究竟是怎样看待“清高”的,“清高”背后的历史源流、文化底蕴以及它所代表的价值取向到底是什么?相信我们在学习了金开诚先生的文化随笔《漫话清高》以后,大家就能弄清这些问题。

板书课题。

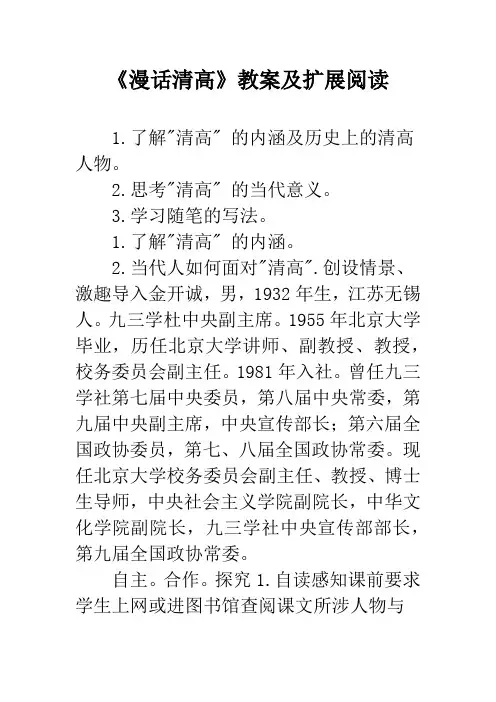

二、作者介绍金开诚,男,1932年生,江苏无锡人。

九三学社中央副主席。

1955年北京大学毕业,历任北京大学讲师、副教授、教授,校务委员会副主任。

1981年入社,曾任九三学社第七届中央会员。

第八届中央常委,第九届中央副主席,中央宣传部长;第六届全国政协委员,第七、八届全国政协常委。

现任北京大学校务委员会会主任、教授、博士生导师,中央社会主义学院副院长。

《漫话清高》教案及扩展阅读1.了解"清高" 的内涵及历史上的清高人物。

2.思考"清高" 的当代意义。

3.学习随笔的写法。

1.了解"清高" 的内涵。

2.当代人如何面对"清高".创设情景、激趣导入金开诚,男,1932年生,江苏无锡人。

九三学杜中央副主席。

1955年北京大学毕业,历任北京大学讲师、副教授、教授,校务委员会副主任。

1981年入社。

曾任九三学社第七届中央委员,第八届中央常委,第九届中央副主席,中央宣传部长;第六届全国政协委员,第七、八届全国政协常委。

现任北京大学校务委员会副主任、教授、博士生导师,中央社会主义学院副院长,中华文化学院副院长,九三学社中央宣传部部长,第九届全国政协常委。

自主。

合作。

探究1.自读感知课前要求学生上网或进图书馆查阅课文所涉人物与清高有关的故事:许由,陶渊明、林和靖。

倪云林、李白、孟浩然等。

课堂上,学生推荐代表分别讲述,老师相机补充。

学生浏览课文,概括段意:第1节:释清高。

第2节:传说中第一个清高的人的事迹。

第3节:清高与富贵无缘。

第4节:纯正的清高者陶渊明。

第5节:要享有清高之名,必须有才。

第6节:评定清高是相当严格的。

第7节:评定清高的标准是模糊的。

第8节:当代应如何扬弃"清高" 这一概念。

由以上概括可把文章分成哪两部分?一 1一7 节)清高在古代「明确]二清高在当代2.研读探究许由、陶渊明的例子分别说明了什么?「明确]许由的例子说明"清高" 与显贵无缘,陶渊明的例子说明清高与富贵无缘。

李白、孟浩然的例子又分别说明了什么?「明确]李白的例子说明了评定清高的样板是相当严格的。

孟浩然的例子说明了评定清高的标准既严格又模糊。

3.学生齐读第8节,分析作者认为"清高"在当代有什么积极意义?「明确]作者认为在市场经济中有的人并不能发财致富,有点清高可使人失意时获得心理平衡;成功人士有一点清高可以使人清白正直,不利令智昏,这都有利于社会稳定,和谐发展。

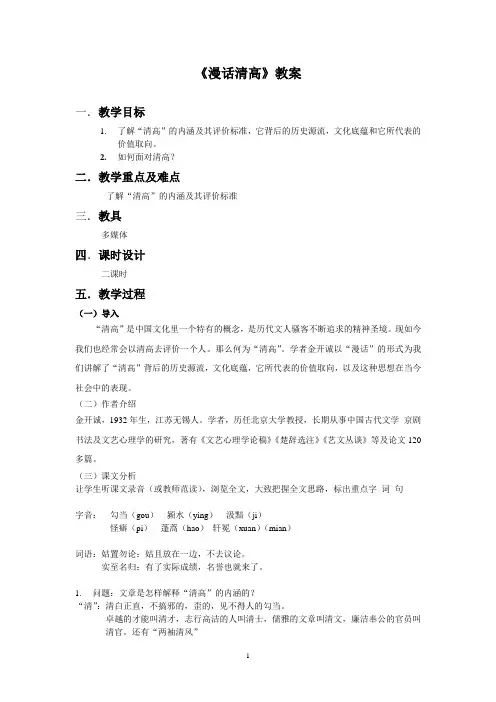

《漫话清高》教案一.教学目标1.了解“清高”的内涵及其评价标准,它背后的历史源流,文化底蕴和它所代表的价值取向。

2.如何面对清高?二.教学重点及难点了解“清高”的内涵及其评价标准三.教具多媒体四.课时设计二课时五.教学过程(一)导入“清高”是中国文化里一个特有的概念,是历代文人骚客不断追求的精神圣境。

现如今我们也经常会以清高去评价一个人。

那么何为“清高”。

学者金开诚以“漫话”的形式为我们讲解了“清高”背后的历史源流,文化底蕴,它所代表的价值取向,以及这种思想在当今社会中的表现。

(二)作者介绍金开诚,1932年生,江苏无锡人。

学者,历任北京大学教授,长期从事中国古代文学京剧书法及文艺心理学的研究,著有《文艺心理学论稿》《楚辞选注》《艺文丛谈》等及论文120多篇。

(三)课文分析让学生听课文录音(或教师范读),浏览全文,大致把握全文思路,标出重点字词句字音:勾当(gou)颍水(ying)汲黯(ji)怪癖(pi)蓬蒿(hao)轩冕(xuan)(mian)词语:姑置勿论:姑且放在一边,不去议论。

实至名归:有了实际成绩,名誉也就来了。

1.问题:文章是怎样解释“清高”的内涵的?“清”:清白正直,不搞邪的,歪的,见不得人的勾当。

卓越的才能叫清才,志行高洁的人叫清士,儒雅的文章叫清文,廉洁奉公的官员叫清官。

还有“两袖清风”“高”:孤独,孤僻,孤高。

“清高”的模式:遗世独立隐士2.问题:许由洗耳的故事说明了什么?清高与显贵,富贵无缘。

辨析词语:“称颂”“称赞”唐尧是人人----的圣君,圣君是因为给天下人办了好事所以受到----;然而他所选的接班人却不愿为天下人办事,不愿办事却同样受到----,真不知是什么道理。

“称颂”:称赞颂扬“称赞”:用言语表达对人或事物的优点的喜爱孤独孤僻孤高至于高的含义,则似乎不同于高风亮节德高望重之意,而是总要带上一点----乃至-----的意味,或者可以解释为-----。

孤独:独自一个人孤僻:孤独怪僻孤高:高傲,不合群分别简介汲黯苏武魏徵颜真卿史可法等人的故事汲黯苏武魏徵颜真卿史可法3.问题:历史名臣“包拯”,素有“包清天”的美名,是历史公正廉明,高风亮洁的正义之士,请问他算得上清高之士吗?4.问题:陶渊明的例子说明了什么?清高还得有一些不平凡的本事陶渊明简介:东晋大诗人,世称五柳先生,有诗才,诗风淡而远。

《漫话清高》教案网友来稿一、教学目标1.理解课文内容,体会作者对清高的态度及其中所蕴含的深层含义。

2.培养学生独立思考、合作探究的能力,提高对文学作品的分析和鉴赏水平。

3.激发学生对传统美德的关注,引导他们树立正确的人生观和价值观。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解课文内容,分析作者的观点和态度。

2.教学难点:引导学生从课文所阐述的清高内涵中,提炼出正确的人生观和价值观。

三、教学过程1.导入新课老师提问:“同学们,你们对清高这个词有什么理解?”引导学生畅所欲言,分享自己对清高的认识。

2.课文阅读学生自主阅读课文,理解课文内容。

老师通过提问、讨论等方式检查学生对课文的理解。

3.分析课文结构老师引导学生分析课文的结构,让学生了解课文的行文思路。

4.理解作者观点老师提问:“同学们,你们认为作者对清高的态度是怎样的?请从课文中找出依据。

”引导学生分析作者的观点。

5.合作探究(1)课文中所提到的清高,与现实生活中的清高有何异同?(2)作者为什么说“清高是一种美德,但过分清高则成为一种病态”?(3)如何正确看待和处理清高与人际关系的关系?6.分享讨论成果7.课堂小结8.课后作业(1)写一篇关于清高的心得体会。

(2)搜集有关清高的名言警句,进行分享。

四、教学反思1.学生对课文内容的理解程度如何?2.学生对清高的认识是否有所提高?4.如何更好地引导学生正确对待清高,树立正确的人生观和价值观?五、教学延伸1.结合课文内容,开展“清高与人际关系”的主题班会,让学生进一步探讨清高在人际交往中的作用和影响。

2.组织学生参观一些清高的人物事迹,如历史人物、身边榜样等,让学生从实践中感受清高的价值和意义。

3.开展“清高之美”的征文活动,鼓励学生从不同角度、不同层面探讨清高的内涵和表现,提高学生的写作能力和审美情趣。

4.结合学校、家庭、社会等方面的资源,开展清高教育实践活动,让学生在实践中学会正确对待清高,树立正确的人生观和价值观。

《漫话清高》教案教案:《漫话清高》教学目标:1.了解并理解《漫话清高》的基本情节和主题。

2.培养学生阅读和理解漫画的能力。

3.培养学生表达自己观点和想法的能力。

教学准备:1.《漫话清高》的复印件或投影。

2.黑板、彩色粉笔或白板、马克笔。

教学步骤:步骤一:导入(5分钟)1.介绍《漫话清高》,简要介绍其基本情节和主题。

2.提问学生是否有看过漫画,让学生分享一下自己对漫画的观点和喜好。

步骤二:阅读和理解(15分钟)1.给每个学生发一份《漫话清高》的复印件或投影在黑板上。

2.要求学生阅读漫画,理解其中的情节和对话,并思考漫画中要传达的信息。

3.学生可以在这个过程中做一些记录,例如画思维导图、摘录关键句等。

步骤三:讨论和互动(15分钟)1.学生分组,讨论和分享对漫画的理解和观点。

2.每个小组选出一位代表,向全班汇报小组的讨论结果。

3.引导学生思考以下问题:- 漫画中的主要人物是谁?他们有哪些特点和性格?- 漫画中是否传达了一种价值观或主题?- 你认为漫画作者的意图是什么?他想通过漫画传达什么信息?步骤四:总结和展示(10分钟)1.引导学生回顾讨论的结果,总结漫画中的主要情节和主题。

2.鼓励学生展示自己的思维导图或摘录的关键句,让其他学生了解他们的分析和观点。

3.给学生提供一些其他的漫画资源,鼓励他们继续阅读和理解漫画的能力。

步骤五:作业(5分钟)布置作业,要求学生根据对《漫话清高》的理解,写一篇文章谈谈自己的观点和感受。

可以用漫画中的情节和对话来支持自己的观点。

教学延伸:1.学生可以尝试阅读和分析其他漫画作品,进一步提高漫画理解的能力。

2.学生可以尝试自己创作漫画,表达自己的观点和想法。

《漫话清高》教案第一章:教学目标与内容1.1 教学目标让学生了解“清高”一词的来源、含义及其在中华文化中的地位。

培养学生对中华文化的兴趣,提高他们的文化素养。

引导学生正确看待“清高”,培养他们的道德品质。

1.2 教学内容“清高”的词源与含义“清高”在中华文化中的地位与影响正确看待“清高”与个人品质的关系第二章:教学方法与手段2.1 教学方法讲授法:讲解“清高”的词源、含义及文化地位。

案例分析法:分析历史人物和现实生活中的“清高”现象。

小组讨论法:引导学生就“清高”与个人品质的关系进行讨论。

2.2 教学手段多媒体课件:展示相关图片、视频和文字材料。

网络资源:查找历史人物和现实生活中的“清高”案例。

纸质教材:提供相关阅读材料。

第三章:教学过程与步骤3.1 导入新课提问:“你们对‘清高’这个词有什么理解?”引导学生思考“清高”在现实生活中的表现。

3.2 讲解“清高”的词源与含义讲解“清高”一词的来源。

阐述“清高”的含义及其在中华文化中的地位。

3.3 分析历史人物和现实生活中的“清高”现象展示历史人物和现实生活中的“清高”案例。

引导学生分析“清高”现象背后的原因。

第四章:课堂互动与实践4.1 小组讨论将学生分成小组,就“清高”与个人品质的关系进行讨论。

各小组汇报讨论成果,分享各自的观点和看法。

4.2 案例分析让学生结合自身经历或身边的事例,分析“清高”现象。

引导学生从道德品质的角度看待“清高”。

5.1 课堂小结回顾本节课的主要内容,强调“清高”在中华文化中的地位。

5.2 课后作业鼓励学生阅读相关书籍,深入了解中华文化。

第六章:教学评估与反馈6.1 评估方法课堂问答:检查学生对“清高”概念的理解。

小组讨论:评估学生在讨论中的表现和思考深度。

课后作业:通过学生的短文了解其对“清高”的思考。

6.2 反馈与调整根据评估结果,给予学生个性化的反馈。

针对学生的理解难点,进行讲解或提供额外资源。

根据学生的反馈调整教学方法和内容,以提高教学效果。

《漫话清高》教案设计网友来稿一、教学目标1.理解课文《漫话清高》的中心思想,认识到清高与谦逊、虚伪的界限。

2.分析课文中的事例,学会从生活中发现清高的表现及其危害。

3.培养学生独立思考、合作探讨的能力,提高他们的道德修养。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解清高的含义,分析课文中的事例,学会辨别清高与谦逊、虚伪的区别。

2.教学难点:如何引导学生正确对待清高,培养他们的高尚品质。

三、教学过程1.导入新课(1)邀请学生分享生活中遇到的清高现象,引导学生思考:什么是清高?清高有什么危害?(2)板书课题《漫话清高》,简要介绍课文内容。

2.自学课文(1)学生自主阅读课文,理解课文内容。

(2)邀请学生分享课文中的事例,讨论清高的表现及其危害。

3.分析课文(1)教师引导学生分析课文中的事例,找出清高的具体表现。

(2)学生分小组讨论:清高与谦逊、虚伪的区别。

4.合作探究(1)教师提出问题:如何正确对待清高?请同学们结合课文和个人经历,提出建议。

(2)学生分小组讨论,形成共识。

(3)小组代表发言,分享讨论成果。

(2)学生反思自己在生活中的表现,提出改进措施。

(3)教师布置作业:写一篇关于清高的感悟文章。

6.课后作业(2)观察生活中的清高现象,记录下来,下节课分享。

四、教学反思2.学生在课堂上的参与度较高,能够积极思考、发表见解,达到了预期的教学目标。

3.在今后的教学中,要继续关注学生的个体差异,因材施教,提高教学效果。

五、教学延伸1.组织学生开展“清高与谦逊”主题班会,让学生进一步认识清高的危害,培养谦逊品质。

2.开展“道德修养”系列教育活动,引导学生树立正确的人生观、价值观。

3.邀请专家进行讲座,让学生了解清高的心理机制,提高自我调控能力。

六、教学资源1.课文《漫话清高》2.相关文章、视频资料3.专家讲座资料七、教学评价1.课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论等情况,评价学生的参与度。

2.作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,评价学生的独立思考能力。

《漫话清高》创新教案(网友来稿) 教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解“清高”一词的来源、发展和含义;(2)掌握文中涉及的重要词汇和短语;(3)提高阅读理解能力和信息提取能力。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探究的方式,深入理解文章内容;(2)学会从不同角度分析问题,提出自己的见解;(3)培养批判性思维和创造性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)认识清高的正面意义和负面影响;(2)树立正确的价值观,追求真善美;二、教学内容1. 教学文本:选自《漫话清高》一文;2. 教学重点:理解“清高”一词的内涵和外延;3. 教学难点:分析清高的正面意义和负面影响,以及如何树立正确的价值观。

三、教学过程1. 导入新课:(1)教师简要介绍“清高”一词的来源和发展;(2)引导学生思考:什么是清高?清高好吗?2. 自主学习:(1)学生自主阅读课文,了解清高的含义;(2)学生通过查找资料,了解清高的历史背景和文化内涵;(3)学生总结清高的正面意义和负面影响。

3. 合作探究:(1)教师组织学生分组讨论,分享各自对清高的理解和看法;(2)各组选代表进行汇报,总结清高的正面意义和负面影响;(3)教师引导学生从不同角度分析问题,提出自己的见解。

4. 课堂小结:(1)教师总结本节课的主要内容,强调清高的正面意义和负面影响;(2)引导学生树立正确的价值观,追求真善美。

四、课后作业1. 完成课后练习题,巩固所学知识;2. 结合自己的生活经历,谈谈对清高的认识和体会;3. 搜集有关清高的名言警句,进行分享。

五、教学评价1. 学生课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和表现,了解学生的学习兴趣和积极性;2. 学生作业完成情况:检查学生的课后作业,评估学生的学习效果;3. 学生价值观树立情况:关注学生在日常生活和合作探究中的表现,了解学生对清高的理解和认识。

六、教学策略1. 情境创设:通过多媒体展示清高的相关场景,帮助学生更好地理解清高的概念。

《漫话清高》创新教案《漫话清高》创新教案学习目标:1.了解“清高”的内涵及历史上的清高人物。

2.思考“清高”的当代意义。

3.学习随笔的写法。

学习重点:1.了解“清高”的内涵。

2.当代人如何面对“清高”。

预习要求:1、音:勾当(goudang)颍(ying)水孤僻(pi)怪癖(pi)禅(shan)2、意:用世:出任官职扬弃:保留和抛弃3、查询、了解文中出现的历史人物。

教具安排:PPT文稿1)PPT投影文中所有人物2)学生讨论归纳出“清高”人士(许、陶、林、倪)3)讨论么诸葛、汲、苏、魏、颜、史等不能算清高?(富贵)4)讨论陶、林、倪符合“清高”的什么条件?(才艺突出)2、解决问题21)PPT投影再次显示李白的坎坷仕途2)学生齐读课文第6节3)讨论李白不能称为“清高”样板的原因(“用世之心过于急切”)4)讨论孟浩然也不能被称为“清高”样板的原因(除了清高标准的模糊,应该联系《临》诗强调孟浩然“用世之心极为明显”)3、学生归纳“清高”的标准(PPT投影)不富不贵、才艺突出、不想做官4、对照标准,讨论学生课前举例的人物是否算“清高”。

5、讨论“清高”的褒贬义。

(可让学生查字典了解“清高”在现代汉语中的解释:品德高尚、不同流合污”)6、学生讨论在现代社会我们还要不要“清高”(可以组织辩论)7、齐读课文第8节,了解作者的观点。

(联系社会生活举例:穷人“清高”保持心理平衡;富贵之人“清高”就不会为富不仁。

)8、联系《拿来主义》讨论现代社会对“清高”等古文化甚至外来文化的“扬弃”——批评性吸收。

(举例:“纱窗”的功用)五、课内阅读:王彬彬《清高》、顾玉《也谈清高》六、迁移练习:根据课内阅读的两则文章,完成语言表达题(照下句的句法、修辞仿写2句):清高不是高傲于云端的白鹤,而是山崖间孤寂生长的青松。

高二语文漫话清高教案教学目标1.通过认识文化信息(材料)来了解“清高” 的内涵及历史上的清高人物(中心)。

2、体会文章严谨的结构。

3.以读促写,学会在作文中使用文化信息的方法。

教学过程一.导语设计提问:什么是文化散文?明确:秋雨散文中包含浓浓的文化韵味,笔触精润,把哲学、历史、文学的知识融入诗情画意之中,且多如盐着水,不露痕迹,显现出作家独具的匠心。

余秋雨的这种与山水风物历史精灵对话的散文文体,也为当代中国散文提供了文化散文的新模式,筑成了一道亮丽的风景。

(只需学生明确这样的散文形式会较多地运用到文化信息即可)二.作者介绍出示投影只需学生明确作者是个学识渊博的人即可。

三.要求学生通过速读课文,找出文中出现的文化信息并明确作者运用这些文化信息的目的。

1.回答问题:中国历史上,什么样的人可以称之为清高?明确:首先我们要明确清高的含义。

清,意即清白正直;高,就是孤高。

其次,我们要明确,清高与富贵无缘。

最后,清高必须有才艺。

展示材料的运用(出示投影)(解说:通过寻找文化信息明确清高的含义,无非让学生明白作者虽然在文中使用了大量的文化信息,但都是为着阐释“清高”而用的,而不是滥用。

2.回答问题:李白为什么不能称为清高?明确:略(学生齐读此处内容)(解说:强化材料使用的意义,因为李白被一般地认为是清高的。

但是作者引经据典恰切地说明评价清高的标准是极其严格的。

另外作者使用材料的方式也是值得学习的。

)3.要求学生在此基础上画出本文的结构提纲图。

本文作者遵循点题——承题——正题——结题的写作流程,从揭示清高的意义到论及清高的模式和清高的标准,最后说明清高的现实生活意义。

论述层层深入,体现了学者渊博的文史知识和清晰而严谨的逻辑思维。

四.明确文章特点,突出其文化散文的特点。

这是一篇文化散文,文题中的“漫话”最能体现其文体特点.作者文笔飘逸灵动,材料翔实,事例精当,例证令人信服,论述层层深入,体现了学者渊博的文史知识和清晰而严谨的逻辑思维。

《漫话清高》创新教案教案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

常州市小河中学孙伯琦

学习目标:1.了解“清高” 的内涵及历史上的清高人物。

2.思考“清高” 的当代意义。

3.学习随笔的写法。

学习重点:1.了解“清高” 的内涵。

2.当代人如何面对“清高”。

预习要求:1、音:勾当(goudang)颍(ying)水孤僻(pi)怪癖(pi)禅(shan)2、意:用世:出任官职扬弃:保留和抛弃

3、查询、了解文中出现的历史人物。

教具安排:PPT文稿

教学过程:

一、导入新课:

自我介绍:年纪较青,水平不高———清高

请学生为“清高”定义(学生一般无法准确表达)

让学生自由举例:古今中外“清高”之人(可以板书出来)

二、自读课文:

解决所举人物是否算“清高”(PPT投影课题)

要求:三到(口到:念出声音来

手到:划出关键词、句来

心到:理解文章)

三问((PPT投影)

1、那些人物可以称为“清高”?

2、李白为什么不能算“清高”?

3、现代社会还要不要“清高”?

三、检查预习:

1、PPT投影预习题1、2。

2、学生交流预习题3,了解文中出现的历史人物。

(PPT投影补充林和靖的“梅妻鹤子”及《园中山梅》、倪云林《渔庄秋隐》图、李白的坎坷仕途、孟浩然的《临洞庭上张丞相》)

四、研读课文:

1、解决问题1

1)PPT投影文中所有人物

2)学生讨论归纳出“清高”人士(许、陶、林、倪)

3)讨论么诸葛、汲、苏、魏、颜、史等不能算清高?(富贵)

4)讨论陶、林、倪符合“清高”的什么条件?(才艺突出)

2、解决问题2

1)PPT投影再次显示李白的坎坷仕途

2)学生齐读课文第6节

3)讨论李白不能称为“清高”样板的原因(“用世之心过于急切”)

4)讨论孟浩然也不能被称为“清高”样板的原因

(除了清高标准的模糊,应该联系《临》诗强调孟浩然“用世之心极为明显”)

3、学生归纳“清高”的标准(PPT投影)

不富不贵、才艺突出、不想做官

4、对照标准,讨论学生课前举例的人物是否算“清高”。

5、讨论“清高”的褒贬义。

(可让学生查字典了解“清高”在现代汉语中的解释:品德高尚、不同流合污”)

6、学生讨论在现代社会我们还要不要“清高”(可以组织辩论)

7、齐读课文第8节,了解作者的观点。

(联系社会生活举例:穷人“清高”保持心理平衡;富贵之人“清高”就不会为富不仁。

)

8、联系《拿来主义》讨论现代社会对“清高”等

古文化甚至外来文化的“扬弃”——批评性吸收。

(举例:“纱窗”的功用)

五、课内阅读:

王彬彬《清高》、顾玉《也谈清高》

六、迁移练习:

根据课内阅读的两则文章,完成语言表达题(照下句的句法、修辞仿写2句):

清高不是高傲于云端的白鹤,而是山崖间孤寂生长的青松。

[1]

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!。