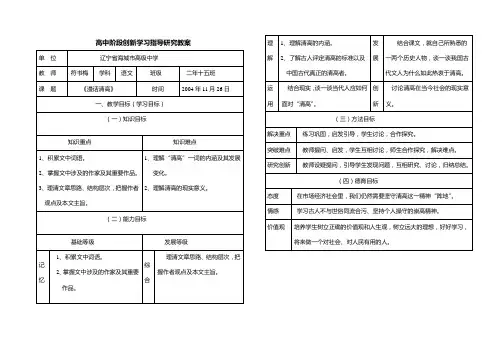

漫话清高(简案)(网友来稿)教案-教学教案-高三语文教案

- 格式:docx

- 大小:11.10 KB

- 文档页数:2

《漫话清高》创新教案网友来稿一、教学目标1.让学生了解“清高”这一概念的内涵和外延,理解其在不同情境下的表现和影响。

2.培养学生独立思考、批判性思维的能力,学会从多角度分析问题。

3.引导学生关注现实生活,学会在生活中运用“清高”这一概念,提升自身素养。

二、教学重点与难点1.重点:理解“清高”的内涵,学会分析其在不同情境下的表现。

2.难点:培养学生独立思考、批判性思维的能力,以及将“清高”运用到现实生活中的能力。

三、教学过程第一课时1.导入新课(1)引导学生回顾所学过的关于品质、性格等方面的知识,为新课做好铺垫。

(2)提问:同学们,你们听说过“清高”这个词吗?你们觉得“清高”是什么意思?2.理解“清高”的内涵(1)展示古今中外关于“清高”的例子,让学生初步感知“清高”这一概念。

3.分析“清高”在不同情境下的表现(1)分组讨论:同学们,请你们举例说明在现实生活中,哪些行为可以体现一个人的“清高”?(2)分享讨论成果,引导学生从不同角度分析“清高”的表现。

4.小结本课时内容(2)布置作业:思考如何在现实生活中做到“清高”。

第二课时1.回顾上节课的内容(1)提问:同学们,上节课我们学习了关于“清高”的知识,谁能概括一下“清高”的内涵和表现?(2)学生回答,教师点评。

2.培养学生独立思考、批判性思维的能力(1)展示关于“清高”的不同观点,让学生进行辩论。

(2)引导学生从多角度分析问题,培养批判性思维。

3.将“清高”运用到现实生活中(1)分组讨论:同学们,请你们结合自己的生活实际,谈谈如何将“清高”运用到日常生活中?(2)分享讨论成果,引导学生学会在生活中践行“清高”。

(2)布置作业:结合自己的生活实际,写一篇关于“清高”的感悟文章。

第三课时1.回顾前两节课的内容(1)提问:同学们,前两节课我们学习了关于“清高”的知识,谁能谈谈自己对这个概念的理解?(2)学生回答,教师点评。

2.拓展延伸(1)展示一些关于“清高”的名言警句,让学生进行品析。

《漫话清高》教案教学目标1、积累文中的重要字词;2、体会文章举例丰富、正反对照、详略得当的选材特点;3、理清文章结构,体会作者的情感倾向,探讨“清高”的现实意义。

教学重点、难点:1、体会文章的结构艺术、选材艺术,并在写作实践中学习借鉴;2、探讨“清高”的现实意义。

教学方法:问答法、合作探究法课时安排:一课时教学过程:一、导入新课二、简介作者三、整体感知1、积累重要字词颍水脱颖而出;孤僻怪癖;汲取黯然失色;屡遭贬黜;直言谏诤诤言;实至名归名实相符名不副实名不符实;恬退蓬蒿宫阙;天真罄露告罄售罄罄竹难书钟磬;舟楫临渊羡鱼轩冕2、体会选材艺术举例丰富、详略得当、正反对照是本文在选材上的特点。

列举学生作文中的弊病:通篇无一事例,仅仅空泛的议论或抒情(这样议论、抒情就落不到实处,没有依托);例子很少,甚至一个故事讲到底“有这样一个故事……”“听说过这样一个故事……”;一篇文章中,可能有三四个例子,但详略不当,平均用力,常见的是一个例子写一段,关键是段与段之间缺少必要的过渡性语句或议论性语句将它们有机联系起来。

学习借鉴本文的选材艺术——举例丰富、正反对照、详略得当。

3、体会结构艺术理清文章的结构层次:(要注意整合说明作者观点态度的句子,这是划分的依据)结构清晰,层次分明;前呼后应,过渡自然。

夹叙夹议,叙议结合;观点中肯,情感内敛。

四、合作探究讨论:你认为“清高”在当今社会有什么意义?(言之有理,自圆其说即可)五、课堂练习以“清高是……”写一句话:清高是一种不同于世俗、不随波逐流的精神风范,清高是一种自尊、自爱、自信的人生态度,……。

《漫话清高》创新教案(网友来稿)教学设计一、教学目标:1. 让学生了解并掌握“清高”一词的含义及其在现实生活中的应用。

2. 培养学生对文学作品的欣赏能力,提高审美情趣。

3. 引导学生正确对待人生价值观,培养独立思考和批判精神。

二、教学内容:1. 课文《漫话清高》的内容概述。

2. 分析课文中的典型人物和事件,探讨“清高”的内涵。

3. 欣赏课文中的精彩语句,提高文学鉴赏能力。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:理解课文内容,掌握“清高”一词的含义及其在现实生活中的应用。

2. 教学难点:分析课文中的典型人物和事件,探讨“清高”的内涵。

四、教学方法:1. 启发式教学:引导学生独立思考,培养批判精神。

2. 案例分析法:分析课文中的典型人物和事件,帮助学生深入理解“清高”。

3. 小组讨论法:分组讨论,提高学生的合作与交流能力。

五、教学步骤:1. 导入新课:简要介绍课文《漫话清高》的内容,激发学生兴趣。

2. 自主学习:让学生独立阅读课文,理解大意。

3. 课堂讲解:详细讲解课文内容,分析典型人物和事件,引导学生探讨“清高”的内涵。

4. 互动环节:分组讨论,让学生分享自己的观点和感受。

6. 课后作业:布置相关练习题,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 课后作业:通过布置相关的写作和思考题,评估学生对课文内容的理解和应用能力。

2. 课堂表现:观察学生在讨论和互动环节的表现,评估其参与度和思考深度。

3. 自我评价:鼓励学生进行自我反思,评估自己在学习过程中的收获和不足。

七、教学拓展:1. 推荐相关阅读:提供与“清高”主题相关的其他文学作品,鼓励学生进行拓展阅读。

2. 文化探究:引导学生探讨“清高”在中华传统文化中的地位和影响。

3. 现实意义:讨论“清高”在现代社会中的意义和价值,引导学生正确对待人生价值观。

八、教学资源:1. 课文文本:《漫话清高》的原文。

2. 参考资料:与“清高”主题相关的学术论文、评论等。

3. 多媒体资源:如有条件,可使用音频、视频等多媒体资源,以丰富教学手段。

《漫话清高》创新教案(网友来稿) 教案教学设计第一章:教案简介教学目标:1. 了解本教案的主题《漫话清高》及其教学背景。

2. 掌握教案的结构与内容安排。

3. 明确教学目标与教学方法。

教学内容:1. 教案的起源与目的。

2. 教案的创新点与特色。

3. 教案的适用范围与对象。

教学活动:1. 教师简要介绍教案背景及目的。

2. 学生自主阅读教案内容,了解创新点与特色。

3. 教师引导学生讨论教案的适用范围与对象。

第二章:清高概念解析教学目标:1. 理解清高的概念及其内涵。

2. 掌握清高的表现形式与特点。

3. 分析清高在现实生活中的应用与价值。

教学内容:1. 清高的定义与起源。

2. 清高的不同表现形式与特点。

3. 清高在现实生活中的实例分析。

教学活动:1. 教师介绍清高的定义与起源。

2. 学生通过小组讨论,总结清高的不同表现形式与特点。

3. 教师提供现实生活中清高的实例,引导学生进行分析与讨论。

第三章:清高的心理机制教学目标:1. 理解清高的心理机制。

2. 分析清高心理机制的形成原因。

3. 探讨清高心理机制对个人发展的影响。

教学内容:1. 清高心理机制的定义与特点。

2. 清高心理机制的形成原因。

3. 清高心理机制对个人发展的作用与影响。

教学活动:1. 教师介绍清高心理机制的定义与特点。

2. 学生通过小组讨论,分析清高心理机制的形成原因。

3. 教师引导学生探讨清高心理机制对个人发展的影响。

第四章:清高的社会意义教学目标:1. 理解清高在社会中的作用与意义。

2. 分析清高对社会风气的影响。

3. 探讨清高对社会发展的作用。

教学内容:1. 清高在社会中的角色与地位。

2. 清高对社会风气的影响。

3. 清高对社会发展的积极意义。

教学活动:1. 教师介绍清高在社会中的角色与地位。

2. 学生通过小组讨论,分析清高对社会风气的影响。

3. 教师引导学生探讨清高对社会发展的作用。

第五章:清高的培养与实践教学目标:1. 掌握清高的培养方法与技巧。

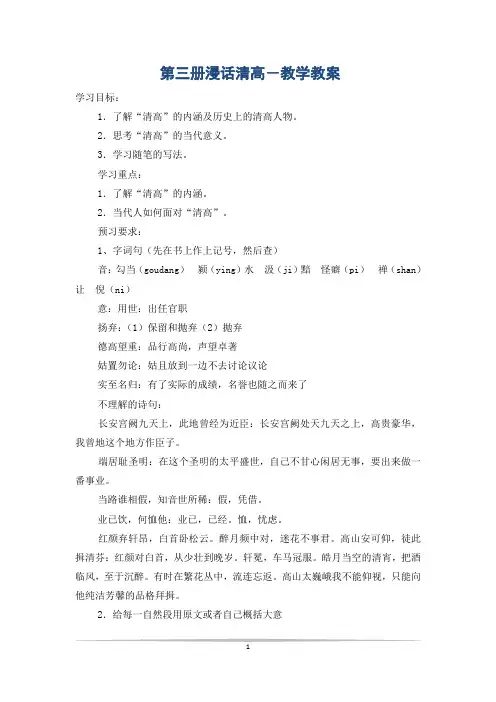

第三册漫话清高-教学教案学习目标:1.了解“清高”的内涵及历史上的清高人物。

2.思考“清高”的当代意义。

3.学习随笔的写法。

学习重点:1.了解“清高”的内涵。

2.当代人如何面对“清高”。

预习要求:1、字词句(先在书上作上记号,然后查)音:勾当(goudang)颍(ying)水汲(ji)黯怪癖(pi)禅(shan)让倪(ni)意:用世:出任官职扬弃:(1)保留和抛弃(2)抛弃德高望重:品行高尚,声望卓著姑置勿论:姑且放到一边不去讨论议论实至名归:有了实际的成绩,名誉也随之而来了不理解的诗句:长安宫阙九天上,此地曾经为近臣:长安宫阙处天九天之上,高贵豪华,我曾地这个地方作臣子。

端居耻圣明:在这个圣明的太平盛世,自己不甘心闲居无事,要出来做一番事业。

当路谁相假,知音世所稀:假,凭借。

业已饮,何恤他:业已,已经。

恤,忧虑。

红颜弃轩昂,白首卧松云。

醉月频中对,迷花不事君。

高山安可仰,徒此揖清芬:红颜对白首,从少壮到晚岁。

轩冕,车马冠服。

皓月当空的清宵,把酒临风,至于沉醉。

有时在繁花丛中,流连忘返。

高山太巍峨我不能仰视,只能向他纯洁芳馨的品格拜揖。

2.给每一自然段用原文或者自己概括大意3.如有可能,查找一下许由、陶渊明、林和靖、倪云林、李白、孟浩然等人事迹。

教学过程一.导入我们有时会听到人们用“清高”评价他人。

“清高”是褒义还是贬义?“清高”为何意?在这一课里,学者金开诚以“漫话”的形式为我们讲解了“清高”背后的历史源流、文化底蕴、它所代表的价值取向,以及这种思想行为在今日社会中的表现。

二.解决预习中的第一个问题――字词三.解决预习中的第二个问题。

先讨论,再找生发言。

(重点。

训练学生筛选信息,概括能力,快速把握文意层次。

)段意如下:第1节:释清高。

第2节:传说中第一个清高的人的事迹。

第3节:清高与富贵无缘。

第4节:纯正的清高者陶渊明。

第5节:要享有清高之名,必须有才。

第6节:评定清高是相当严格的。

第7节:评定清高的标准是模糊的。

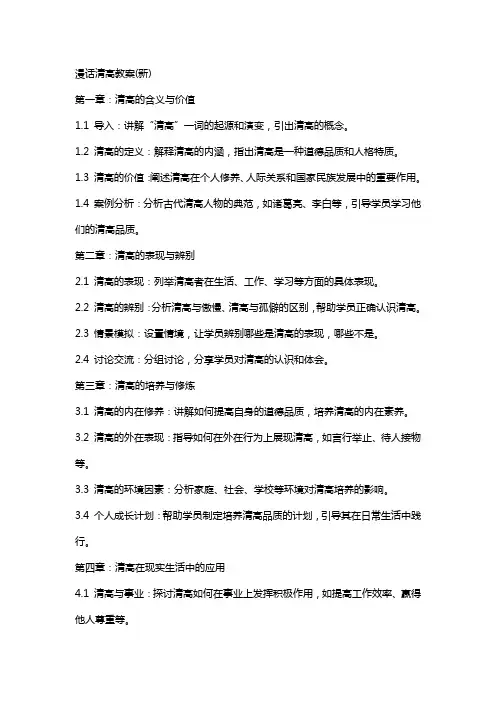

漫话清高教案(新)第一章:清高的含义与价值1.1 导入:讲解“清高”一词的起源和演变,引出清高的概念。

1.2 清高的定义:解释清高的内涵,指出清高是一种道德品质和人格特质。

1.3 清高的价值:阐述清高在个人修养、人际关系和国家民族发展中的重要作用。

1.4 案例分析:分析古代清高人物的典范,如诸葛亮、李白等,引导学员学习他们的清高品质。

第二章:清高的表现与辨别2.1 清高的表现:列举清高者在生活、工作、学习等方面的具体表现。

2.2 清高的辨别:分析清高与傲慢、清高与孤僻的区别,帮助学员正确认识清高。

2.3 情景模拟:设置情境,让学员辨别哪些是清高的表现,哪些不是。

2.4 讨论交流:分组讨论,分享学员对清高的认识和体会。

第三章:清高的培养与修炼3.1 清高的内在修养:讲解如何提高自身的道德品质,培养清高的内在素养。

3.2 清高的外在表现:指导如何在外在行为上展现清高,如言行举止、待人接物等。

3.3 清高的环境因素:分析家庭、社会、学校等环境对清高培养的影响。

3.4 个人成长计划:帮助学员制定培养清高品质的计划,引导其在日常生活中践行。

第四章:清高在现实生活中的应用4.1 清高与事业:探讨清高如何在事业上发挥积极作用,如提高工作效率、赢得他人尊重等。

4.2 清高与人际关系:分析清高在处理人际关系中的优势,如减少矛盾、增进友谊等。

4.3 清高与个人成长:讲解清高如何助力个人成长,如提高道德修养、培养良好品质等。

4.4 案例分享:分享学员在现实生活中运用清高品质取得的成果。

第五章:清高在新时代的价值与挑战5.1 清高与时代发展:阐述清高在新时代的发展趋势,如弘扬传统美德、践行社会主义核心价值观等。

5.2 清高的挑战:分析在现代社会中,清高者可能面临的困境和挑战,如物质诱惑、道德沦丧等。

5.3 清高者的应对策略:指导清高者如何应对现实挑战,保持高尚品质。

5.4 讨论与反思:引导学员思考清高在新时代的意义,及其在个人成长和社会进步中的作用。

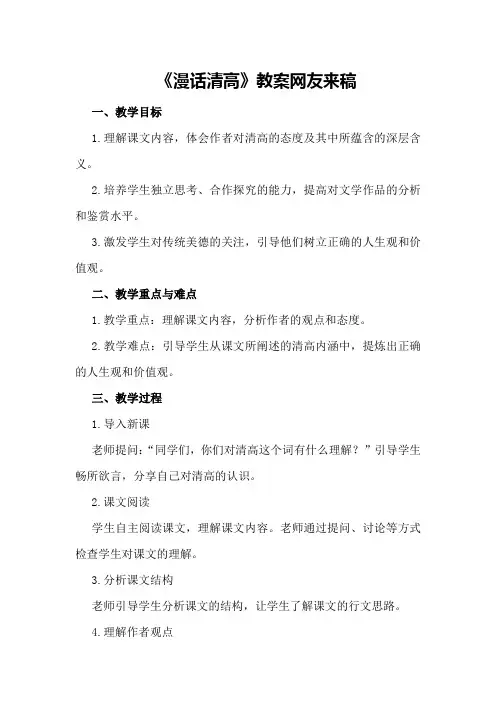

《漫话清高》教案网友来稿一、教学目标1.理解课文内容,体会作者对清高的态度及其中所蕴含的深层含义。

2.培养学生独立思考、合作探究的能力,提高对文学作品的分析和鉴赏水平。

3.激发学生对传统美德的关注,引导他们树立正确的人生观和价值观。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解课文内容,分析作者的观点和态度。

2.教学难点:引导学生从课文所阐述的清高内涵中,提炼出正确的人生观和价值观。

三、教学过程1.导入新课老师提问:“同学们,你们对清高这个词有什么理解?”引导学生畅所欲言,分享自己对清高的认识。

2.课文阅读学生自主阅读课文,理解课文内容。

老师通过提问、讨论等方式检查学生对课文的理解。

3.分析课文结构老师引导学生分析课文的结构,让学生了解课文的行文思路。

4.理解作者观点老师提问:“同学们,你们认为作者对清高的态度是怎样的?请从课文中找出依据。

”引导学生分析作者的观点。

5.合作探究(1)课文中所提到的清高,与现实生活中的清高有何异同?(2)作者为什么说“清高是一种美德,但过分清高则成为一种病态”?(3)如何正确看待和处理清高与人际关系的关系?6.分享讨论成果7.课堂小结8.课后作业(1)写一篇关于清高的心得体会。

(2)搜集有关清高的名言警句,进行分享。

四、教学反思1.学生对课文内容的理解程度如何?2.学生对清高的认识是否有所提高?4.如何更好地引导学生正确对待清高,树立正确的人生观和价值观?五、教学延伸1.结合课文内容,开展“清高与人际关系”的主题班会,让学生进一步探讨清高在人际交往中的作用和影响。

2.组织学生参观一些清高的人物事迹,如历史人物、身边榜样等,让学生从实践中感受清高的价值和意义。

3.开展“清高之美”的征文活动,鼓励学生从不同角度、不同层面探讨清高的内涵和表现,提高学生的写作能力和审美情趣。

4.结合学校、家庭、社会等方面的资源,开展清高教育实践活动,让学生在实践中学会正确对待清高,树立正确的人生观和价值观。

《漫话清高》教案一、教学目标与任务:1、正确理解与认识“清高”的内涵;2、讨论在市场经济条件下如何看待清高二、教学重点与难点:1、梳理文章思路,了解文章作者的基本的观点;2、了解“清高”背后的历史源流、文化底蕴、价值取向及其思想行为在当今社会中的表现,确立正确的情感态度和价值取向。

三、教学设计:1、《漫话清高》是学术文化随笔。

作者对传统文化有相当深厚的积累,全文旁征博引,融通古今,其中的许多引证看似雪泥鸿爪,却环环相扣,凸显了文章的主线。

学习时,首先通过课件对文中所引用的人物典故等有所了解,在此基础上辨别作者的思想倾向,提炼出他在“漫话”的过程中想要表达的观点。

2、因为这是一篇自读课文,所以,我把全班同学分成若干学习小组,以小组讨论的形式根据高考现代文阅读的考查思路自由命题,并设计答案,用实物投影展示出来,全班讨论。

3、PPT多媒体课件辅助四、教学内容与步骤:(一)导入两人意见不合时,经常有人会说:“就你清高!”每当听到这话,我便会思考,这清高到底是什么意思?是赞扬,还是讥讽?又听说有人问香港凤凰电视台著名栏目《鲁豫有约》主持人鲁豫:“听很多人说你挺清高的。

” 鲁豫回答说:“可能应该是吧,不过我不太喜欢‘清高’这个词,总觉得它有倔劲,或许应该说是有点小脾气,傲气。

”那么“清高”到底是什么意思呢?它是褒义词还是贬义词?今天我们来看看北大著名学者金开诚的《漫说清高》,所谓“漫话”就是不拘形式的随意谈论在这一课文里,金开诚先生以“漫话”的形式为我们讲解了“清高”背后的历史源流、文化底蕴、它所代表的价值取向,以及这种思想行为在今日社会中的表现。

(二)学生自读课文,勾画出文中的生字词以及比较重要的标点符号。

然后以小组的形式把文中的生字生词写在纸上用实物投影展示出来,大家共同记忆、理解。

如、勾当(goudang)颍(ying)水汲(ji)黯怪癖(pi)禅(shan)让倪(ni)(三)多媒体课件展示文中所涉及的清高之士的材料,大家共同了解积累。

漫话清高.-教学教案漫话清高.-教学教案语文公开课教案(简案)课题:漫话清高(《语文》第三册)教学方法:点拨——合作——拓展课程设计理念:以学生为主体,以课堂为载体,结合文体特点和文章的内容,设置点拨性强、任务明确的教学程序,在合作的情境中通过师生朗读、讨论等互动方式来激发学生的学习兴趣,提升思维层次,拓展人文底蕴。

最后达到鉴赏文学性散文的情趣和理趣,课内知识向课外延伸的目的。

课改尝试:1、教师引领下合作学习的课程模式。

2、多媒体在教学整合中的适度运用。

3、作家介绍在课堂教学中的恰当时机。

授课人:张辅良目标引领:1、正确理解与认识“清高”的内涵。

2、讨论在市场经济条件下如何看待清高。

3、本文的主旨。

4、学习随笔的写法。

教学重点难点:1、梳理文章思路,了解文章作者的基本的观点。

3、学生朗读第8自然段,师生共同讨论:在市场经济条件下如何看待清高。

清高的价值在人们心中实际上并没有降低,未见疲软,反有坚挺之势。

不能发财致富者得到精神安慰,既富且贵者于人于己也没有坏处。

4、学生讨论,教师点拨:作者旁征博引,举了许多事例,想要表达一个什么主旨?(学生讨论,老师点拨,不求一致)作者针对历史文人敏感的“清高”话题,用现代的观点对它加以审视,阐释了清高这一独特的价值观所具有的心理特征,提倡保持清高的气度,发扬中国文化传统中这一可贵的精神。

5、本文作为一篇文化随笔,对我们的写作有何启发?(学生讨论,老师点拨)(见幻灯片)(1)和一般散文相比,本文举例丰富,引用诗句信手拈来,恰到好处,体现了作者渊博的文史知识和清晰而严谨的逻辑思维。

(作者介绍)金开诚,男,1932年生, 1955年北京大学毕业,现任北京大学中文系教授、博士生导师,北京大学校务委员会副主任,《北京大学学报》副主编,中国民间文艺研究会理事,中央社会主义学院副院长,中央社会主义学院副院长,中华文化学院副院长,九三学社中央宣传部部长等职。

著有《艺文丛谈》、《楚辞选注》、《文艺心理学概论》等。

漫话清高(简案)(网友来稿)教案

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢

江苏省金湖中学梁万年

词语释义:

清高:指人品纯洁高尚,不同流合污。

实至名归:作出实际的成绩,就会获得应有的名誉。

绝唱:常指诗文创作的最高成就。

阅读突破:

1、作者是怎样讲清“清高”这一概念的?

在课文的第一节,作者用解释词义法和比较法。

2、孟浩然“风流天下闻”,这“风流”是指:

风度人品和超然不凡的文学才华。

3、“清高”在当代有何意义?

是精神安慰,能减轻心理失横;于

人于己都有好处。

语段阅读:

在历史上被称为清高的人中……好象认为只要有才便可以做官。

1、解释下列词语

姑置勿论:

实至名归

梅妻鹤子

绝唱

烟火气:世俗的风气

无名而终于有名:前为世俗的功名,后为人们给他的称誉。

2、“陶渊明大约要算突出了”,“大约”一词能否删去?

3、作者认为陶渊明的“清高模式”是怎样的一种模式?

(既有思想和行为,又有本事)

4、文章以陶渊明、林和靖、倪云林为例,要表达的观点或见解是什么?

(有才艺、不做官、有骨气的人才是清高的人)

5、“历史需要树立清高的样板,而

这样板又只能通过才艺成果的传扬来树立”这句话的含义是什么?

(德才兼优的人才有说服力)

作者邮箱:liangwannian@tom。

com[1]

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢。

《漫话清高》教案教案:《漫话清高》教学目标:1.了解并理解《漫话清高》的基本情节和主题。

2.培养学生阅读和理解漫画的能力。

3.培养学生表达自己观点和想法的能力。

教学准备:1.《漫话清高》的复印件或投影。

2.黑板、彩色粉笔或白板、马克笔。

教学步骤:步骤一:导入(5分钟)1.介绍《漫话清高》,简要介绍其基本情节和主题。

2.提问学生是否有看过漫画,让学生分享一下自己对漫画的观点和喜好。

步骤二:阅读和理解(15分钟)1.给每个学生发一份《漫话清高》的复印件或投影在黑板上。

2.要求学生阅读漫画,理解其中的情节和对话,并思考漫画中要传达的信息。

3.学生可以在这个过程中做一些记录,例如画思维导图、摘录关键句等。

步骤三:讨论和互动(15分钟)1.学生分组,讨论和分享对漫画的理解和观点。

2.每个小组选出一位代表,向全班汇报小组的讨论结果。

3.引导学生思考以下问题:- 漫画中的主要人物是谁?他们有哪些特点和性格?- 漫画中是否传达了一种价值观或主题?- 你认为漫画作者的意图是什么?他想通过漫画传达什么信息?步骤四:总结和展示(10分钟)1.引导学生回顾讨论的结果,总结漫画中的主要情节和主题。

2.鼓励学生展示自己的思维导图或摘录的关键句,让其他学生了解他们的分析和观点。

3.给学生提供一些其他的漫画资源,鼓励他们继续阅读和理解漫画的能力。

步骤五:作业(5分钟)布置作业,要求学生根据对《漫话清高》的理解,写一篇文章谈谈自己的观点和感受。

可以用漫画中的情节和对话来支持自己的观点。

教学延伸:1.学生可以尝试阅读和分析其他漫画作品,进一步提高漫画理解的能力。

2.学生可以尝试自己创作漫画,表达自己的观点和想法。

《漫话清高》教案第一章:教学目标与内容1.1 教学目标让学生了解“清高”一词的来源、含义及其在中华文化中的地位。

培养学生对中华文化的兴趣,提高他们的文化素养。

引导学生正确看待“清高”,培养他们的道德品质。

1.2 教学内容“清高”的词源与含义“清高”在中华文化中的地位与影响正确看待“清高”与个人品质的关系第二章:教学方法与手段2.1 教学方法讲授法:讲解“清高”的词源、含义及文化地位。

案例分析法:分析历史人物和现实生活中的“清高”现象。

小组讨论法:引导学生就“清高”与个人品质的关系进行讨论。

2.2 教学手段多媒体课件:展示相关图片、视频和文字材料。

网络资源:查找历史人物和现实生活中的“清高”案例。

纸质教材:提供相关阅读材料。

第三章:教学过程与步骤3.1 导入新课提问:“你们对‘清高’这个词有什么理解?”引导学生思考“清高”在现实生活中的表现。

3.2 讲解“清高”的词源与含义讲解“清高”一词的来源。

阐述“清高”的含义及其在中华文化中的地位。

3.3 分析历史人物和现实生活中的“清高”现象展示历史人物和现实生活中的“清高”案例。

引导学生分析“清高”现象背后的原因。

第四章:课堂互动与实践4.1 小组讨论将学生分成小组,就“清高”与个人品质的关系进行讨论。

各小组汇报讨论成果,分享各自的观点和看法。

4.2 案例分析让学生结合自身经历或身边的事例,分析“清高”现象。

引导学生从道德品质的角度看待“清高”。

5.1 课堂小结回顾本节课的主要内容,强调“清高”在中华文化中的地位。

5.2 课后作业鼓励学生阅读相关书籍,深入了解中华文化。

第六章:教学评估与反馈6.1 评估方法课堂问答:检查学生对“清高”概念的理解。

小组讨论:评估学生在讨论中的表现和思考深度。

课后作业:通过学生的短文了解其对“清高”的思考。

6.2 反馈与调整根据评估结果,给予学生个性化的反馈。

针对学生的理解难点,进行讲解或提供额外资源。

根据学生的反馈调整教学方法和内容,以提高教学效果。

漫话清高教材分析:《漫话清高》具体编排在高中语文第三册第四单元第二课,这是一篇说理散文。

作者定位于一个“漫”字,写得轻松又平实。

随意谈论,娓娓道来,使读者在审美的愉悦中获得认识和启迪。

本篇的成功教学对提高学生的道德修养、发展学生的健康人生观,形成健全人格有着启发作用。

学情分析:对于散文,高二的学生已有所接触了解,也掌握了一些分析鉴赏散文的方法。

《漫话清高》这篇散文采用叙议结合的方式,用含蓄委婉的语言来表达作者的观点,主要是引导学生弄清作者围绕“清高”是如何来“漫话”的。

教学目标:知识目标:弄清“清高”一词的内涵和发展,了解古人评定“清高”的标准。

能力目标:①培养学生抓关键语句,理清文章思路的能力和快速筛选、提炼有效信息的能力。

②提高感悟和阅读文化散文的能力。

德育目标:思考“清高”的当代意义。

在当今市场经济的社会中培养学生的一点清高意识,始终保持清醒的头脑和高洁的品格。

还是很有必要的。

教法、学法:自读感悟导读法点拨法合作探究法教学重点:①理解作者关于“清高”的观点,并理清课文中所举历史人物以及与作者所阐述的观点的关系。

②品析文中议论性语句所隐含的作者观点。

教学难点:正确理解和认识“清高”的内涵。

课时安排:一课时教学过程:一、导入新课(5分钟)同学们,今天早自习我们一起预习了《漫话清高》这篇课文,下面我们就一起来学习这篇文章。

这是一篇文化随笔,也是一篇说理散文,文题中的“漫话”最能体现本文体特点,作者文笔飘逸灵动,材料翔实,事例精当,记叙,说理,抒情有机融合,论述深入,体现了作者渊博的文史知识和清晰而严谨的逻辑思维。

我们这节课的重点是训练大家在自主学习的基础上,通过合作探究来快速筛选、提炼出有效信息的能力。

在学习之前,我们先来看一段著名主持人答记者问。

记者:有人问香港凤凰电视台著名栏目《鲁豫有约》主持人鲁豫:“听很多人说你挺清高的。

”鲁豫回答说:“可能应该是吧,不是表现得比较清高,而是我算个比较清高的人,我不太喜欢“清高”这个词,总觉得它有点怪怪的,或许应该说是有点小脾气,傲气,比如我碰到一个我不喜欢的人就会比较冷淡。

《漫话清高》教案设计(网友来稿) 教案教学设计李明霞一、教学目标:1、了解“清高”的内涵及历史上的清高人物。

2、思考“清高”的当代意义。

二、教学重、难点:1、弄清“清高”一词的内涵及评价标准的发展与变化。

2、讨论:新时代是否需要“清高”这种风范。

把握作者列举的历史人物与阐述的观点。

三、课时安排:一课时。

四、教学工具:多媒体。

五、教学过程:一)导入新课:随时代变迁,有些词汇的涵义不断改变。

例如:在有些人眼里,“老实””成了“无能”的代名词;“单纯”成了“无知”的别名;我们今天来说说“清高”二字,不知你们如何解释它。

(生议)下面,我们来看学者金开诚是如何解说这个词的历史源流与文化底蕴的。

二)作者介绍:金开诚,男,1932年生,江苏无锡人。

九三学社中央副主席。

1955年北京大学毕业,历任北大讲师,副教授,教授,校务委员会副主任。

现任北京大学校务委员会副主任,教授,博导,中央社会主义学院副院长,中华文化院副院长,九三学社中央宣传部部长,第九届全国政协常委。

三)自主、合作、探究:1、自读感知:1)读第一段,了解在古代清高的内涵。

明确:清高是个褒义词,“清”是指为人清白正直,不搞邪的,歪的,见不得人的勾当。

“高”总带上一点孤独乃至孤僻的意味,或者可以解释为孤高。

2)如果以这个标准来衡量,你的头脑中会浮现哪些清高人物的身影?学生会想到:朱自清、陶渊明、孟浩然、海子等。

3)在作者看来,清高的名声首先总是落到遗世寂居的隐士身上,那些官场得志,商场得利,情场得意之辈一概被拒之于清高门外,那么,历史上还有没有清高之人呢?请同学们读第2段-第7段。

①按要求,填表格。

类型人物原因引用目的作者的评价清高之人许由有君临天下的能力和机会,却不屑为人君。

说明“清高”与显贵无缘。

遇明主而不思造福天下,此类清高不值提倡。

陶渊明、林和靖、倪云林有才艺可做官,却不做。

1、说明清高与富贵无缘。

2、须有才艺。

这种清高是一种心性使然,而又有自身值得清高的资本,作者比较赞同。

《漫话清高》教案设计网友来稿一、教学目标1.理解课文《漫话清高》的中心思想,认识到清高与谦逊、虚伪的界限。

2.分析课文中的事例,学会从生活中发现清高的表现及其危害。

3.培养学生独立思考、合作探讨的能力,提高他们的道德修养。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解清高的含义,分析课文中的事例,学会辨别清高与谦逊、虚伪的区别。

2.教学难点:如何引导学生正确对待清高,培养他们的高尚品质。

三、教学过程1.导入新课(1)邀请学生分享生活中遇到的清高现象,引导学生思考:什么是清高?清高有什么危害?(2)板书课题《漫话清高》,简要介绍课文内容。

2.自学课文(1)学生自主阅读课文,理解课文内容。

(2)邀请学生分享课文中的事例,讨论清高的表现及其危害。

3.分析课文(1)教师引导学生分析课文中的事例,找出清高的具体表现。

(2)学生分小组讨论:清高与谦逊、虚伪的区别。

4.合作探究(1)教师提出问题:如何正确对待清高?请同学们结合课文和个人经历,提出建议。

(2)学生分小组讨论,形成共识。

(3)小组代表发言,分享讨论成果。

(2)学生反思自己在生活中的表现,提出改进措施。

(3)教师布置作业:写一篇关于清高的感悟文章。

6.课后作业(2)观察生活中的清高现象,记录下来,下节课分享。

四、教学反思2.学生在课堂上的参与度较高,能够积极思考、发表见解,达到了预期的教学目标。

3.在今后的教学中,要继续关注学生的个体差异,因材施教,提高教学效果。

五、教学延伸1.组织学生开展“清高与谦逊”主题班会,让学生进一步认识清高的危害,培养谦逊品质。

2.开展“道德修养”系列教育活动,引导学生树立正确的人生观、价值观。

3.邀请专家进行讲座,让学生了解清高的心理机制,提高自我调控能力。

六、教学资源1.课文《漫话清高》2.相关文章、视频资料3.专家讲座资料七、教学评价1.课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论等情况,评价学生的参与度。

2.作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,评价学生的独立思考能力。

《漫话清高》教案(网友来稿)教案浦江中学应元臣一、教学目标与任务:1、正确理解与认识“清高”的内涵;2、讨论在市场经济条件下如何看待清高二、教学重点与难点:1、梳理文章思路了解文章作者的基本的观点;2、了解“清高”背后的历史源流、文化底蕴、价值取向及其思想行为在当今社会中的表现确立正确的情感态度和价值取向三、教学设计:1、《漫话清高》是学术文化随笔作者对传统文化有相当深厚的积累全文旁征博引融通古今其中的许多引证看似雪泥鸿爪却环环相扣凸显了文章的主线学习时首先要对文中所引用的人物典故等有所了解在此基础上辨别作者的思想倾向提炼出他在“漫话”的过程中想要表达的观点2、准备5—8则课外观短文作为资料展示3、PPT多媒体课件辅助四、教学内容与步骤:A、导入有人问香港凤凰电视台著名栏目《鲁豫有约》主持人鲁豫:“听很多人说你挺清高的”鲁豫回答说:“可能应该是吧不是表现得比较清高而是我算个比较清高的人我不太喜欢“清高”这个词总觉得它有傹劲劲的或许应该说是有点小脾气傲气比如我碰到一个我不喜欢的人就会比较冷淡我不是那么快熟的人这种性格是与生俱来的”有人看了电视后说她配清高可见清高是有一定标准的了那么什么才算是真正的“清高”呢今天我们来看看北大著名学者金开诚的《漫说清高》所谓“漫话”就是不拘形式的随意谈论在这一课文里金开诚先生以“漫话”的形式为我们讲解了“清高”背后的历史源流、文化底蕴、它所代表的价值取向以及这种思想行为在今日社会中的表现附:介绍作者:(课件内容一)金开诚男1932年生江苏无锡人九三学杜中央副主席1955年北京大学毕业历任北京大学讲师、副教授、教授校务委员会副主任B、学生阅读课文完成以下任务:1、解决相关的字词音义(媒体展示)音:勾当(goudang)颍(ying)水汲(ji)黯怪癖(pi)禅(shan)让倪(ni)2、想一想我国古代些人最容易被人们冠上“清高”的帽子(文人士子)C、课文内容探究:问题思考:(媒体展示)1、作者是怎样解释“清高”一词的意义的2、作者举许由与陶渊明的例子分别说明了什么3、林和靖、倪云林嚄例子是为了说明什么4、李白与孟浩然的例子又别说明了什么5、作者认为“清高”在当前市场经济的社会里有什么意义讨论研究:1、作者是怎样解释“清高”一词的意义的明确:所谓“清高”辞海解释为“不慕荣利洁身自好”应该是含有褒扬之义的作者认为“清”即是“清白正直不搞邪的、歪的”也是有褒赞之义的在中国人的词汇中凡跟“清”字搭上关系的往往有称誉的意思如:卓越才能者名为清才志行高洁者称为清士儒雅文章则说清文廉洁奉公者颂为清官纯洁之友情则誉为清交如今清字与“高”沾上了想来该是顶量级的称誉了吧然作者说“高”非是“高风亮节、德高望重”之“高”而总要带上“孤高或孤僻”甚至是“孤高”苏轼有词:明月几时有把酒问清天不知天上宫阙今夕是何年我欲乘风归去又恐琼楼玉宇高处不胜寒可谓高矣又是多么的孤独啊看来清高是要有一定的代价的海子说“我只愿面朝大海春暖花开”是一种与幸福生活的距离是一种与现实格格格不入丅高的代价就是“孤独”因此“清高”的名声首先落到那些遗世寂居的文人隐士头上2、作者举许由与陶渊明的例子分别说明了什么明确:许由与陶渊明的例子是为了说明“清高与显贵、富贵无缘”①许由是传说中第一个清高之士他因有德有才而被定为唐尧位置的第一人选而当天下人需要他的时候他却逃之夭夭而世人却对其行为大加褒赞长久以来传为美谈有德有才者弃天下苍生于不顾视郑重托付为污染实在让人想不通你能想得通——因为清高在古代是受人赞扬的而这种美谈又反映了古代士人的价值取向②在作者的眼里陶渊明无疑是个古代清高的样板是个非常突出纯正的清高之士回想一下我们学到过的陶渊明的诗文或许我们能够有个更清晰的感受“奇踪隐五百一朝敞神界淳薄既异源旋复还幽蔽借问游方士焉测尘嚣外愿言蹑清风高举寻吾契”——《桃花源诗》“户庭无尘杂虚室有馀闲久在樊笼里复得返自然”————归园田居“舟遥遥以轻扬风飘飘以而吹衣”——《归去来兮辞》字里行间饱含对自由的无拘无束生活的向往充满了摆脱官场樊笼的欣喜菊花傲霜开放、凌寒不凋;花容艳美、韵致高雅被誉为花中“四君子”之一深受世人喜爱也备受历代文人墨客的青睐由许与陶可见在传统的历史文化心理当中有才能而不趋同社会主流的且不会获得较多的物质享受(富)和社会地位(贵)的人通常会被评价为“清高”许由有治理天下的能力与机会却不屑为人君;陶不愿做官却以过人的诗才而扬名——虽然诗才不一定证明他可以做官因此古代士人的价值取向是颇为混乱的了3、林和靖、倪云林的例子是为了说明什么明确:要获得清高之名必[4]。

漫话清高(简案)(网友来稿)教案-教学教案-高三语文教案

江苏省金湖中学梁万年

词语释义:

清高:指人品纯洁高尚,不同流合污。

实至名归:作出实际的成绩,就会获得应有的名誉。

绝唱:常指诗文创作的最高成就。

阅读突破:

1、作者是怎样讲清“清高”这一概念的?

在课文的第一节,作者用解释词义法和比较法。

2、孟浩然“风流天下闻”,这“风流”是指:

风度人品和超然不凡的文学才华。

3、“清高”在当代有何意义?

是精神安慰,能减轻心理失横;于人于己都有好处。

语段阅读:

在历史上被称为清高的人中……好象认为只要有才便可以做官。

1、解释下列词语

姑置勿论:

实至名归

梅妻鹤子

绝唱

烟火气:世俗的风气

无名而终于有名:前为世俗的功名,后为人们给他的称誉。

2、“陶渊明大约要算突出了”,“大约”一词能否删去?

3、作者认为陶渊明的“清高模式”是怎样的一种模式?

(既有思想和行为,又有本事)

4、文章以陶渊明、林和靖、倪云林为例,要表达的观点或见解是什么?

(有才艺、不做官、有骨气的人才是清高的人)

5、“历史需要树立清高的样板,而这样板又只能通过才艺成果的传扬来树立”这句话的含义是什么?

(德才兼优的人才有说服力)

作者邮箱:liangwannian@

[1]

漫话清高(简案)(网友来稿)教案。