从服饰变迁看社会发展

- 格式:ppt

- 大小:822.00 KB

- 文档页数:64

服饰文化与社会身份的展示与认同现如今,服饰不仅仅是人们日常生活中的需求,还是展示个人品味、个性和社会身份的一种方式。

每个人都会通过自己的穿着打扮,表达自己的态度和价值观。

服饰文化与社会身份的展示与认同之间有着紧密的联系。

一、服饰文化的背景和特点服饰文化在不同的地区和时代都有自己独特的背景和特点。

它反映了一个群体的历史、地理环境以及文化传承。

比如,中国传统的汉服,不仅是一种古老的服饰,更是中国古代文化的重要组成部分。

汉服的设计、图案和色彩,都反映出对传统价值观和审美观的追求。

同样,西方的礼服也是一种独特的服饰文化,凸显出对正式和庄重场合的尊重。

二、服饰与社会身份的关系社会身份是人们在社会群体中的位置和地位,与个人的生活方式、经济状况、教育背景等相关。

服饰作为一种视觉符号,能够反映出一个人的社会身份。

比如,高级职位的人们通常会穿着正式、高档的服装,以展示他们的社会地位和成功。

相反,一些年轻人选择穿着时尚、个性化的服装来表达自己的独立思考和个人品味。

三、服饰文化与社会身份的认同人们对服饰文化的选择和认同,不仅仅是个人审美偏好的问题,更是一种对社会身份的认同和确认。

穿着符合某一特定群体或文化的服装,可以给人一种归属感和社交认同。

比如,一些年轻人喜欢穿着休闲、潮流的服装代表着他们对年轻文化的认同和追求。

而一些传统文化的服饰,对于一些人来说,则是对家乡和传统文化的认同和尊重。

四、服饰文化与社会身份的变迁随着社会的发展和变迁,服饰文化也在不断演变和更新。

每个时代都有自己的时尚潮流和审美标准。

比如,在过去,穿着传统的职业套装被认为是稳重和专业的象征。

然而,在当今社会,一些创新型企业提倡着休闲和自由的工作环境,人们更倾向于穿着舒适、个性化的服装。

这种变化反映了社会对权威和规范的思考和重新定义。

五、服饰文化的表达和影响服饰文化的表达不仅仅是个人的行为,还能够影响整个社会。

一些艺术家和设计师通过服饰创新,展现他们对时尚和美学的理解。

从服装变化看中国历史的社会风貌服装,是一种记忆,也是一幅穿在身上的历史画卷,它以一种特别的方式记录着一个社会政治、经济及文化的变迁。

服装是时代变迁的重要符号,它就像一个多棱镜,通过堆红叠翠的衣着折射出社会的进步与发展。

时代变迁尤其改革开放以来,服装——这日趋亮丽的时尚风景线,越发成为中国走向世界、世界了解中国的一个生动窗口。

原始服饰:根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原看出,在纺织技术未发明之前,动物的毛皮是人们服装的主要材料。

绳、线尚未出现,可能用动物韧带来缝制衣服。

山顶洞人遗址及其他古墓中,曾发掘出大量的装饰物,有头饰、颈饰和腕饰等,材料有天然美石、兽齿、鱼骨、贝壳等,佩戴这些饰物,可能不仅是为了装饰,还包含对渔猎胜利的纪念。

商周贵族服饰:窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图(根据出土玉人服饰复原绘制)。

织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐色。

染绘并用,尤其是红、黄等正色,常在织物织好之后,再用画笔添绘。

东周男子服饰:矩领窄袖长衣展示图。

周代服饰大致沿袭商代的服制,样式比商代略宽松。

衣袖有大小两式,领子通用矩领,如图所示的样式。

没有纽扣,腰间系带,挂玉饰。

腰带主要有两种:以丝织物制成,称“大带”或“绅带”。

以皮革制成,称“革带”。

本图所系的为绅带。

战国妇女服饰:曲裾深衣上衣下裳相连,“续衽钩边”。

改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,形成三角,绕至背后,用腰带系扎。

远古时期,生产力极端低下,穿兽皮和树叶。

石器时代,骨锥和骨针发明.创造了原始服装。

原始农业和纺织业的产生,使衣冠服饰日臻完备。

随着生产力和社会分工的发展,阶级社会到来。

夏商时中国的冠服制度初步建立。

社会生产力的发展和土地所有制的变化,使等级制度也开始逐步确立。

汉代服饰:染织、刺绣、金属工艺发展,中完整的服装制度确立。

“深衣制”:蝉状头冠、红衣、田字领、佩玉、红鞋、衣裳相连。

分曲裾禅衣和直裾禅衣。

衣食住行是一个人的基本需要。

人是生活在社会上的,他的各种活动都会受到社会的发展水平和主流认识的影响,他的生活离不开社会。

那么人们在衣食住行这些方面的需要和得到的满足无可非议的一定会受到社会的限制和影响,那么反过来我们就可以通过研究人们的衣食住行的变化来管窥社会的发展变化,在这里我就通过人们基本生活需要的发展变化来谈一下中国从建国至今的巨大变化。

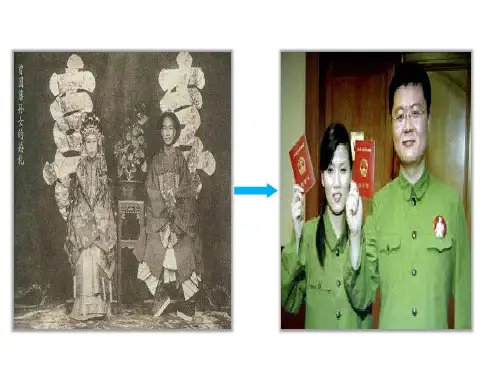

一,人们穿着的变化(1)新中国刚成立时,人们的服装上还保留着民国时期的样式。

城市市民一般穿侧面开襟扣扣的长袍,妇女穿旗袍。

农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤,妇女穿左边开襟的短衫、长裤,有的还穿一条长裙。

当时人们做衣的面料多是机织的“洋布”、粗棉布、麻布。

此外还时行西装和中山装。

晚年的孙中山经常穿的服装在长袍马褂与西装革履中间显得格外突出,人们把这种服装称作中山装,并把它的款式与孙中山的革命信仰和原则联系在一起,比如四个口袋象征国之四维,即礼、义、廉、耻;袖子上的三颗纽扣则代表民族、民权和民生三民主义。

(2) 新中国成立后,穿衣打扮与革命紧紧的联系在一起。

西装和旗袍被看作资产阶级情调,它们在人们的生活中逐渐消失了将近20年。

中山装和列宁装成为人民的普遍选择。

开国大典时,新中国的领导人第一次在天安门城楼上集体亮相,毛泽东和他身边的领导人穿中山装的形象更是引起世界瞩目。

男性穿中山装,显得庄重、精神。

后来,有人根据中山装的特点,设计出了款式更简洁、明快的“人民装”、“青年装”和“学生装”。

也就是从那时起,一种来自苏联的双排扣制服——“列宁装”,在参加工作的女性中流行起来。

它因列宁在十月革命前后常穿而得名,样式为西装开领,双排扣,各有三个纽扣,腰中束一根布带。

这款服装后来竟成了无数中国女性最崇尚、青睐的“时装”,其中,革命女干部几乎是人人必穿列宁装,以显示其革命。

50年代的人们崇尚劳动最光荣,朴素是时尚。

年轻姑娘们曾一度爱上了男式背带工装裤和格子衬衣。

(3)60年代初期,是新中国历史上最艰苦的时期,由于三年自然灾害,1959年到1960年棉花大幅减产,棉布定量为每人21尺。

从服饰变化看社会发展从服饰变化看社会发展引语:自第一次工业革命以来,人们的服饰与穿着发生着翻天覆地的变化:在颜色方面,更加鲜艳;在款式方面,更具有时代的气息。

中国人的穿着变化自20世纪以来,也发生了巨大的变革。

正文:武昌起义以后,社会上渐渐地出现了一种吸纳西方文化而又融入中国传统特点的新服饰,它就是"中山装"。

中山装是近代服饰上的一个大品种,在它的上衣左右边各有两个带盖子和扣子的口袋,下身是西式长裤,由孙中山先生提倡而得名。

后来,人们住逐渐穿着中山装出现在各种正式场合,慢慢的这种服饰开始想民间流行,成为当时的一种时尚。

而在这之前,人们大多身穿长袍马褂,中山装的出现在一定程度上代替了这种服饰。

中山装影响了一个历史阶段人们的穿着。

辛亥革命过后,女性的服饰也发生了非常大的变化。

在这以前,女性提倡穿旗袍,而随着人们的思想渐渐开放,西方的服饰渐渐得以传入中国。

很多人慢慢接受了西方的穿着特点。

妇女的服饰更加彰显出女性的柔美,服饰也更加美观。

但是,武昌起义后到20世纪70、80年代前的中国,人们的服装样式仍显得极为单调,尤其是男式服装,更为千篇一律,呆板傻气。

当时城市中的男装仅有毛式制服、中山装、茄克衫等几种,裤子大概也只有一种又肥又大的直筒裤了。

1977年,年轻人终于走进了高考考场,从公平的人才选拔中,人们体会到知识的价值。

他们的内心已经像大千世界那样变得五彩斑斓,然而衣着依然是蓝、黑、灰、绿这些沉寂、暗淡的颜色。

"国防绿"和"蓝蚂蚁"垄断了中国人的视觉,服装款式的单调也压抑着每一个年轻人的个性。

喇叭裤、蝙蝠裤在这样的时代背景下出现了,并在年轻一代中流行起来。

20世纪,在中小学校的校园里,还开始出现了一种适合于学生的运动型着装--校服。

菁菁校园,无处不张扬着春的热力;年轻的欢声笑语充斥着每一个角落,而校服--正是这飞扬青春最直观、最生动的载体,是校园里永远流动的风景。

服饰文化传承服饰,是人类文明的重要标志之一,也是社会经济发展的重要见证。

服饰文化的传承与发展,不仅是文化的传承,更是社会发展的必然要求。

本文将从服饰文化的发展、现状以及未来发展趋势三个方面进行阐述,以期对服饰文化的传承有所启示。

一、服饰文化的发展服饰文化的历史源远流长,早在数千年前的商周时期,就有了明显的冠服制度。

随着历史的变迁,服饰文化也在不断地演变和发展。

从最初的简单实用,到后来的华丽繁复,再到现代的简约时尚,服饰文化的发展始终与社会经济、政治、文化的发展紧密相连。

服饰文化的传承与发展,离不开一代代设计师的智慧和创造。

他们以独特的审美眼光和精湛的技艺,将传统服饰文化与现代元素相结合,创造出具有时代特征的服饰风格。

同时,随着科技的不断进步,新型材料的出现也为服饰设计提供了更多的可能性。

这些因素共同推动了服饰文化的不断创新和发展。

二、服饰文化的现状当前,服饰文化在国内外都得到了广泛的关注和重视。

在国内,越来越多的年轻人开始关注传统服饰文化,并尝试将其与现代元素相结合,创造出具有时代特征的服饰风格。

同时,随着国潮的兴起,传统服饰文化也逐渐成为了时尚界的热门话题。

在国际上,时尚品牌也开始将目光投向东方文化,挖掘传统服饰文化的价值,并将其融入到自己的设计中。

然而,在服饰文化的传承与发展过程中,也存在着一些问题。

一方面,传统服饰的制作技艺逐渐失传,许多传统工艺面临着失传的危险。

另一方面,随着消费市场的变化,许多传统服饰品牌面临着生存困境,甚至逐渐消失。

这些问题需要我们认真思考和解决,以更好地推动服饰文化的传承与发展。

三、未来发展趋势未来,随着社会经济的发展和人们审美观念的变化,服饰文化将呈现出更加多元化、个性化的发展趋势。

首先,随着环保理念的普及,绿色、可持续的服饰将成为未来发展的主流。

其次,随着科技的不断进步,智能穿戴设备、虚拟试衣等新型技术的出现,将为服饰设计带来更多的可能性。

此外,随着互联网的普及和社交媒体的兴起,服饰文化也将呈现出更加开放、包容的特点。

从盛唐时女性服饰看社会服饰作为社会发展变迁的缩影,记载着人类文化的分化与整合,以物化的形态反映着不同历史时期的文化特征与内涵。

一、盛唐时期女性服饰特点盛唐女性爱美,服饰讲究,富有文化底蕴。

头发挽成高髻、望仙、乐游、堕马等数十种发髻,并插入簪、梳、钗、搔头、花卉和步摇等饰物。

脸部化妆则有“额黄”、“黛眉”、“花钿”、“点唇”等。

耳垂坠子,颈系项链,臂套手镯,手戴指轮(戒指)。

也有女性自恃其美而不修饰的,如杨贵妃三姊虢国夫人,不施妆粉,自炫美艳,常素面朝见天子。

盛唐女性的服装,通常是由衫、帔和裙组合而成。

衫是短上衣。

帔是披在肩上的长巾。

裙的色彩、款式颇多,有所谓七破裙、九破裙之类。

石榴裙最流行,杨贵妃则独爱黄裙。

女性还喜好穿丈夫衣服靴衫、戎装和胡服。

最令人瞩目的是,她们穿类似西方女性那样袒胸露乳的服装,在大庭广众中,落落大方地展示独特的女性美,如《逢邻女》:“日高邻女笑相逢,慢束罗裙半露胸。

”盛唐女性化妆和服饰的丰富多彩与超前,是盛唐经济发达、生活富裕,情趣高雅、身心健康、珍重生命、乐观向上的表现。

在开放的煌煌盛世,女性较少受封建礼教束缚,思想较为开放,行为较为自由。

她们自信自强,已从初唐全身障蔽、面网垂颈的状态中走出,靓装露髻地出现在盛唐的人生舞台上,涌现出不少诗人、音乐家、舞蹈家、书法家和巧妇等,在中国妇女史上写下了光彩夺目的一章。

二、女性为唐朝发展做出的贡献可以说,盛唐时期的女性和男性共同创造了盛唐文明。

政治上,武则天以后,宫廷女性参政成风,韦后、安乐公主和太平公主都欲步武则天后尘,再续女人称帝的历史。

一代才女上官婉儿等也参与其事,尽管失败了,但也体现了女强人的风采。

经济上,女性是中国古代传统农业与家庭手工业相结合的“男耕女织”的一半,还参加女红、开店和做小生意等手工业及商业劳动。

唐玄宗妃柳婕妤之妹,新创夹缬印染法。

文化上,女性与男性一起参与对弈、拔河、击球、打猎、斗鸡、抛球、看戏、乞巧、斗花草、观竞渡(龙舟比赛),与文人墨客赋诗唱和,游春时甚至以红裙挂为“裙幄”,席地而坐赏花宴饮。

从服装变化看中国历史的社会风貌服装,是一种记忆,也是一幅穿在身上的历史画卷,它以一种特别的方式记录着一个社会政治、经济及文化的变迁。

服装是时代变迁的重要符号,它就像一个多棱镜,通过堆红叠翠的衣着折射出社会的进步与发展。

时代变迁尤其改革开放以来,服装——这日趋亮丽的时尚风景线,越发成为中国走向世界、世界了解中国的一个生动窗口。

原始服饰:根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原看出,在纺织技术未发明之前,动物的毛皮是人们服装的主要材料。

绳、线尚未出现,可能用动物韧带来缝制衣服。

山顶洞人遗址及其他古墓中,曾发掘出大量的装饰物,有头饰、颈饰和腕饰等,材料有天然美石、兽齿、鱼骨、贝壳等,佩戴这些饰物,可能不仅是为了装饰,还包含对渔猎胜利的纪念。

商周贵族服饰:窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图(根据出土玉人服饰复原绘制)。

织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐色。

染绘并用,尤其是红、黄等正色,常在织物织好之后,再用画笔添绘。

东周男子服饰:矩领窄袖长衣展示图。

周代服饰大致沿袭商代的服制,样式比商代略宽松。

衣袖有大小两式,领子通用矩领,如图所示的样式。

没有纽扣,腰间系带,挂玉饰。

腰带主要有两种:以丝织物制成,称“大带”或“绅带”。

以皮革制成,称“革带”。

本图所系的为绅带。

战国妇女服饰:曲裾深衣上衣下裳相连,“续衽钩边”。

改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,形成三角,绕至背后,用腰带系扎。

远古时期,生产力极端低下,穿兽皮和树叶。

石器时代,骨锥和骨针发明.创造了原始服装。

原始农业和纺织业的产生,使衣冠服饰日臻完备。

随着生产力和社会分工的发展,阶级社会到来。

夏商时中国的冠服制度初步建立。

社会生产力的发展和土地所有制的变化,使等级制度也开始逐步确立。

汉代服饰:染织、刺绣、金属工艺发展,中完整的服装制度确立。

“深衣制”:蝉状头冠、红衣、田字领、佩玉、红鞋、衣裳相连。

分曲裾禅衣和直裾禅衣。

中国古代服饰与社会地位的关系中国古代的服饰文化源远流长,其变迁与演变不仅仅是为了满足人们日常的着装需求,更是彰显社会地位和身份的象征。

从古代至今,服饰作为一种文化符号,不仅体现了古代中国人的审美观念和品味,也是社会地位和身份的象征。

本文将从服饰的形制、材质和颜色等方面,探讨中国古代服饰与社会地位的关系。

一、形制的差异在古代中国,贵族与平民的服饰形制存在明显差异。

贵族的服饰注重细节和华丽程度,常常采用丝绸、刺绣等高档材料,衣袂长袍、衮服等常见形制,设计精美,极具艺术感。

而平民的服饰则朴素实用,多以棉布、麻布等材料制作,形制简单,注重实用性。

这种形制的差异使得贵族与平民在视觉上呈现出明显的不同,凸显了贵族阶层的社会地位与权力。

二、材质的选择古代中国服饰材质的选择也与社会地位密切相关。

丝绸作为中国古代最重要的服饰材质之一,一直以来被视为贵族阶层的象征。

贵族喜爱穿着丝绸的原因主要有两点:一是丝绸的价值高昂,昂贵的价格使得只有上流社会的富人才能够承担得起;二是丝绸的质地柔软、光泽度高,穿着起来非常舒适,更有利于展现贵族的高贵与地位。

相比之下,平民阶层更多使用廉价的棉布、麻布等材料制作服饰。

这些材质相对简单,价格低廉,适合大众群体使用,因此更容易被普通人接受。

虽然在材质上与贵族阶层存在明显的差异,但并不影响平民阶层以自己的方式展示自己的社会地位。

三、颜色的象征意义中国古代服饰的颜色也被广泛运用于反映不同社会地位和身份。

例如,红色被视为吉祥、美好的象征,它不仅在婚礼、节日等喜庆场合中使用,也常常被贵族阶层视为标志性颜色。

另外,紫色被誉为最高贵的颜色,历史上紫袍是皇帝的专属服饰,只有皇帝才能穿着,用以彰显其至高无上的权力和地位。

与此相对应的是,平民阶层则使用较为简单、朴素的颜色,例如白色、灰色等。

这些颜色既实用又耐脏,符合普通人的日常需要,但相较于丰富多彩的颜色,则缺乏了一些令人赏心悦目的视觉效果。

这种颜色的差异体现了古代社会中的阶层分化。

中国传统服饰的历史变迁与时尚演绎中国作为一个拥有悠久历史的国家,其传统服饰文化源远流长。

中国传统服饰的历史变迁与时尚演绎,不仅反映了中国人民的审美观念和文化传承,也展现了中国社会的发展变化和时代精神。

一、古代服饰的历史变迁古代中国的服饰以华丽、庄重为主,反映了封建社会的等级制度和礼仪文化。

最早的中国服饰可以追溯到新石器时代,那时人们主要以兽皮和树皮为衣物。

随着社会的进步,人们开始使用丝绸、麻布等材料制作衣服。

在商周时期,服饰逐渐分为上、中、下三层,上层贵族穿着华丽的袍服,中层百姓则以衣褐裳素为主,下层则以简朴的衣物为主。

随着秦汉时期的统一和中央集权的加强,服饰开始呈现统一的特点。

秦汉时期的服饰以宽袍大袖、腰带、束腰为主,反映了当时社会的稳定和统一。

而到了魏晋南北朝时期,服饰逐渐多样化,出现了裙装、褶裙等新款式,反映了社会的多元化和开放。

唐宋时期,服饰的变化更加明显。

唐朝的服饰以宽袖、长袍为主,反映了盛世的繁荣和宽松的社会氛围。

而到了宋朝,服饰逐渐趋于简约,以紧身衣、短褂为主,反映了当时社会的务实和朴素。

明清时期,服饰的变化受到了封建礼仪和等级制度的影响。

明朝的服饰以宽袍大袖、腰带为主,而清朝则以长袍、褶裙为主,反映了封建社会的严谨和庄重。

同时,清朝还受到满族的影响,服饰中融合了满族的元素,形成了独特的满汉服饰风格。

二、中国传统服饰的时尚演绎随着时代的变迁和社会的发展,中国传统服饰也经历了一系列的时尚演绎。

在20世纪初,中国开始接触西方文化,西式服装逐渐流行起来。

这对中国传统服饰产生了一定的冲击,但也催生了新的时尚元素。

在新中国成立后,中国传统服饰经历了一段时间的边缘化。

人们更多地选择西式服装,传统服饰逐渐被人们所遗忘。

然而,随着改革开放的进行,中国开始走向世界,人们对传统文化的认同感也逐渐增强。

传统服饰再次受到关注,成为时尚界的新宠。

近年来,中国传统服饰在时尚界的影响力逐渐增强。

设计师们开始将传统元素融入到现代服装中,创造出独具特色的时尚作品。

秦朝的服饰文化衣装演变与社会阶层秦朝(前221年-前206年)是中国历史上一个重要而短暂的朝代,其对于中国历史与文化产生了深远的影响。

而在这个时期,秦朝的服饰文化也经历了一系列的演变,并与社会阶层息息相关。

本文将以秦朝服饰文化为切入点,探讨其衣装演变与社会阶层的关系。

一、秦朝早期的服饰文化在秦朝初期,高帽、罗裙、革裳等服饰成为主流。

这样的装束反映出当时农业为主导的社会结构,人们以农耕为生,穿着方便舒适的衣物来适应农事劳动。

此时,社会并没有明确的等级划分,劳动者与贵族之间的着装差异还不明显。

二、秦始皇统一后的服饰变革随着秦始皇的统一,秦朝开始注重加强自身的统治,服饰文化也发生了巨大的变革。

首先,秦始皇强调了中央集权,希望以服饰来彰显统治者的威严。

他规定贵族应着纨绔服饰,而百姓则被要求穿着朴素。

这种差异化的服饰政策清晰地体现了社会阶层的差异。

同时,在服饰材质方面,皇族贵族开始采用贵重的丝绸等织物作为服饰的主要材料,而百姓普遍采用麻布等原料。

这种材料的差异化也进一步凸显了社会阶层的不同。

三、秦朝末期的服饰变迁秦朝短暂而高压的统治导致了社会的动荡,这种动荡也影响到了服饰文化。

在末期,社会阶层对服饰的差异逐渐模糊,随着统治者的执政不稳定,许多人开始追求更为简约朴实的装束。

这一时期,不论是贵族还是百姓,都开始全面过渡到简单而实用的衣物上。

贵族的服饰材质降低,色彩变得更为朴素,而百姓则普遍采用便于劳动的衣物,例如粗布等。

四、秦朝服饰文化的影响秦朝的服饰文化变迁不仅反映出当时社会阶层的演变,同时也对后来的历史与文化产生了重要的影响。

首先,在统一后的中国历史上,中央集权与等级分明的制度成为常态,服饰的差异化也日益明显。

这一特点在之后的汉朝、唐朝等朝代中仍然延续。

其次,秦朝的服饰文化在一定程度上影响了后来的服饰设计。

例如,丝绸成为中国传统服饰的代表之一,而粗布等素材也逐渐成为百姓常见的穿着材料。

最后,秦朝的服饰文化变迁也对中国社会产生了启示。

从服饰演变看中国近现代社会的变迁教学目标:1.了解中国近现代社会的变迁;2.分析服饰的演变对社会变迁的影响;3.培养学生的历史思维和分析能力。

教学重点:1.理解服饰演变与社会变迁之间的关系;2.掌握中国近现代社会的主要变迁。

教学难点:1.怎样准确地把握服饰演变与社会变迁之间的关系;2.分析不同时期服饰的特点和变化。

教学方法:1.图片分析法;2.知识点小组讨论法;3.案例分析法;4.学生研究报告。

教学准备:1.教师准备图片、PPT;2.学生准备电脑或平板,用于查阅、收集资料;3.学生参考书籍、知识点。

教学流程:第一课时:1.导入(5分钟)教师出示一张现代人的照片,让学生观察并发言,了解现代人的着装特点。

2.介绍服饰演变与中国近现代社会变迁的关系(10分钟)教师通过PPT展示中国近现代社会的主要变迁,并分析服饰的演变与这些社会变迁之间的关系。

引导学生思考服饰变化背后的社会原因。

3.图片分析(15分钟)教师出示一系列中国近现代不同时期的服饰图片,让学生观察、比较并分析服饰的变化。

学生可结合之前了解的社会变迁,尝试解释这些变化。

4.小组讨论(15分钟)将学生分成小组,每组选择一个时期的服饰进行研究。

学生可以查阅资料,了解该时期的社会背景、经济发展情况等,并结合图片进行讨论。

最后请每组代表汇报研究结果。

第二课时:1.案例分析(20分钟)教师选择中国近现代历史上具有代表性的时期,分析该时期服饰的特点和变化,引导学生思考背后的社会原因。

例如清朝的袍子、军装,中共建国初期的工作服等。

2.学生研究报告(30分钟)要求学生自主选择一个时期的服饰进行研究,并以小组为单位撰写研究报告。

报告内容应包括该时期的社会背景、经济情况、服饰特点等信息,还可以附上一些图片或插图。

3.学生展示与总结(10分钟)学生小组根据报告内容,进行展示,并对其进行讨论与评价。

同时,教师对本课内容进行总结,提出问题引导学生进一步思考。

教学延伸:1.学生可自主选择不同国家的近现代服饰进行比较研究,了解不同国家的社会变迁;2.学生可通过采访老人、家族文物等方式,了解家乡或家族的服饰变迁。

从心爱之物看社会变迁心爱的事物,是我们在生活中对特定对象产生深情的表达,也是我们与社会变迁息息相关的见证。

每个人的心爱之物或许不同,但通过它们的变化,我们可以看到一个国家、一个社会在历史演进中所经历的巨大变革。

本文将通过三个方面来探讨从心爱之物看社会变迁的议题。

第一,从衣食住行的变化看社会发展。

衣食住行是人们生活的基本需求,因此,它们反映了社会变迁的方方面面。

首先,我们可以以服饰为例。

在古代,人们使用动物皮毛为衣物,这既提供了保暖的功能,也传承了部落文化的特色。

而随着人类文明的进步,纺织技术的发展,人们逐渐开始使用棉花、丝绸等材料制作衣物。

而今天,时尚潮流不断变迁,人们追求个性化的穿着风格。

这种转变与社会经济状况、科技进步以及文化与价值观念的改变息息相关。

其次,饮食也是观察社会变迁的一面镜子。

古代人们以农耕为主,稻谷、小麦等粮食是主要食物来源。

而现代社会,随着城市化的进程和农业科技的发展,人们越来越注重精致、多元化的饮食。

国际化的餐饮文化交流使得各国菜系在世界范围内流行,也反映了经济全球化和人们对美食的不断追求。

再者,住宅建筑也和社会变革密不可分。

在古代,人们居住在以土坯、竹木为主体的简陋住所中。

而今天,随着城市化的进程,高楼大厦、豪华公寓如雨后春笋般拔地而起。

这说明了城市人口的膨胀、经济发展的繁荣,同时也反映了人们对居住环境舒适度的不断追求。

第二,从通讯工具的变化看社会进步。

通讯工具的发展与社会变迁息息相关。

古代人们只能靠书信传递信息,因此信息传递效率很低。

而在电报、电话、传真、手机等通讯工具的出现之后,人们能更加便捷和快速地进行信息交流。

进而,互联网和移动互联网的普及更是让人们有了全新的沟通方式,不再受时空限制。

这种通讯工具的变化直接反映了社会进步的程度。

它们的出现不仅加快了信息的传递速度,也促进了经济和科技的发展。

同时,它们也改变了人们的生活方式。

比如,社交媒体的兴起让人们能够随时随地与亲朋好友保持联系,也让商业与营销有了全新的渠道。