中国近代服装发展的变化历程.

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:4

中国近代服饰的变化

1、19世纪中期至20世纪中叶,是社会生活变迁的第一阶段,由于外来文化的传入以及崇洋习气的熏染,中西合壁,土洋并存成为这一阶段物质生活与社会习俗的突出特征;

2、进入近现代以后,服饰发生了重大变化,开始由拘谨、保守、呆析等森严逐渐向美观、适体、方便平民化转变;

3、长袍马褂是近代男子的通常服饰,20世纪上半叶仍然流行。

西装在鸦片战争后传入中国,民国成立后流行开来,成为男子的礼服之一;

4、西装的传入和流行对中国服饰的改革具有重要的推动作用,中山装就是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的。

辛亥革命后,孙中山综合西式服装与中式服装的特点,设计出一种直翻领有袋盖的四贴袋服装,定名为中山装。

此后几十年,中山装大为流行,成中中国男子喜欢的标准服装。

5、晚清普通女子的装着宽松肥大,遮盖了女子的曲线,接触西式服装后,人们的审美观重大变化,女性服饰开始向合身适体,短袍窄袖的方向发展,20世纪20年代之后,人们吸收西式服饰成为城镇新潮女性的日常着装;

6、50年代至60年代中期,以列宁装和连衣裙为特征的苏式服装一度受到青;

7、60年代中期至70年代末,民众服饰的式样的颜色趋于单调,军装和“干部装”盛行,蓝黑白成为服饰的主要颜色;

8、改革开放以后,人们对服饰的要求开始由穿暖向穿的好过渡,款式新颖的服装层出不穷,中国服饰从封闭走向开放。

中国近现代服饰的演变过程

中国服饰的演变可追溯到汉朝,2000多年来服饰革新的变化一直沿着历史的洪流,在政治、经济和文化水平的变化及近代穿衣史的演变中,中国的服饰以变化不断,形成了具有独特风格的近现代服饰。

汉朝(公元前206年-公元220年):汉朝的服饰形象以衣服为主,采用重衫和轻衫搭配。

其中,重衫用厚实的布料制成,轻衫则用薄薄的布料制成。

重衫有各种“衣”的称呼,如“腰衣”,“头衣”,“衣衫”,“大衣”,“袍子”等,而轻衫则有“衣裳”,“长袄”,“短袖”,“短衫”等。

此外,礼服还有“簪子”,“鹤凤簪”,“麒麟簪”,“凤毛簪”,“凤凰簪”,“龙凤簪”,“凤鸟簪”,“鹤凤簪”等,用来凸显衣着身份高贵的特性。

唐朝(公元618年-907年):唐朝服装穿衣风格保留了汉朝的一些传统,但也有一些变化。

它的服饰以衣裳为主,采取两件上衣和双件下衣的搭配,其中,上衣有五件:大衣,腰衣,头衣,短衣,袖衣;下衣有双件:袍子和裤子。

此外,唐朝的服装还有一种袖子长衫,用来搭配袖子长裤,以凸显个人的高贵特性。

宋朝(公元960年-1279年):宋朝的服装风格大体上保留了唐朝的风格,但也有一些变化。

近代中国的服装与社会变革服装是文化的一种表现形式,它不仅仅是人们穿着的外在物品,更是对于社会、经济和文化变革的一种反映。

近代中国的服装发展经历了多次重大变革,这些变革不仅改变了人们的着装方式和风格,还反映了社会结构和观念的变化。

19世纪末至20世纪初,近代中国经历了许多重大社会变革,如太平天国运动、戊戌变法、辛亥革命等。

在这一时期,由于西方文化的影响以及中国社会结构的变革,中国的服装也经历了较大的改变。

首先是着装风格的变化。

在清朝末年,中国人的着装风格以传统汉服为主,男女士的服饰都十分宽松而保守。

然而,随着近代新思潮的涌入,人们开始注重实用性和舒适性。

西方的风格和裁剪方法逐渐受到接受和融合,中式服装与西式服装相结合的新式装束逐渐流行起来。

男性开始穿着西装和西式礼服,女性则兼收并蓄了中式和西式的元素,形成了独具特色的中西合璧的服饰风格。

这种变化不仅反映了中国人思维观念的变化,也体现了对于外来文化的接纳与融合。

此外,与服装风格的改变相伴随的是社会结构的转变。

19世纪后期至20世纪初,中国统治体系发生了巨大变革,以满清政府为代表的封建统治渐渐瓦解,新的社会力量崛起。

这种社会变革反映在人们的着装中,从封建社会的等级制度到近代社会的个体价值观,人们的衣着也开始注重个体的自主性和独立意识。

男性的服装开始注重剪裁和款式的个性化,女性的服饰则强调独特的风格和审美特点。

这种变化展示了中国社会结构从封建等级制度转变为现代自由主义社会的重要标志。

除了服装风格和社会结构的变化,近代中国服装的发展还反映了经济的变革。

在清朝末年至民国初年,中国的经济摆脱了封建经济体制,开始进入商业时代。

工业化的发展带来了工人阶级和新兴中产阶级的崛起,他们有了更多的时间和资源投入到自己的着装上。

随着经济的繁荣,西方的工业化生产技术和产品进入中国市场,促使近代中国服装工业的兴起。

工厂化生产使得服装的生产过程更加标准化和批量化,大量商品的出现满足了不同人群对于服装的需要。

中国近代女性服饰的变化近代中国女性服饰的变化一、湘绣服湘绣服,传统湖南省的家饰服饰,并受到大部分华语文化圈的欢迎,因其既美丽又有纹理而被很多其他文化圈的女性推崇和把玩。

湘绣服的制作,多由绣师母子俩一同协作完成,缝制的布料多为当地的锦绣或丝绸,缝纫手法既美观又考究,而且显示出丰富的民族风情。

湘绣服的色彩有着一些特殊的历史意涵,体现着当地人们对传统文化的钟爱。

二、长衫加蓬裙随着时代的发展,中国近代女性服饰发生了变化。

在19世纪,普遍会见西方式的礼服,这种服装由里衬加上外套长袍,外边加上裙子,被称为“长衫加蓬裙”。

它以民族服饰元素搭配,大衣长袍花痴藤,又为西方服饰修饰,上衣布料用印花,边缘使用米簇,大衣口袋加上格纹及褶边,堆叠状的蓬裙自然扩展。

三、锦服20世纪初,中国古典服饰发生巨大转变,从就湘绣服及长衫加蓬裙发展到锦服。

锦服﹝Chi-koi绣锦﹞通常是一件口袋装饰的无领宽松服装,多以竹编、丝绸及其它装饰品为装饰,穿着锦服的女性看起来也更时尚灵动。

20世纪50至60年代,锦服受到传统服装的影响,但也有一些新潮元素份量,模仿出蓬裙大衣领子,宽松装饰,以灵动细节设计,展现女性优雅和力量,受到更多人的推崇。

四、长袍20世纪70年代以后,中式服装出现了一些改良的类型,如长袍,它紧贴身着,宽松的下摆搭配金属丝绸,或湖流纹,纽扣等装饰品,同时,穿着长袍能使你的气质更加显著,把传统服饰也融入于当代时尚中,受到很多人的喜爱。

总结从湘绣服,到长衫加蓬裙,再到锦服,以及长袍,中国近代女性服饰发生了巨大的变化。

而且,每一种服饰都有其文化传统的内涵,代表着细致的工艺,深厚的文化底蕴。

这些服饰,不但包含文化传统,又带来时尚潮流,使传统服饰更新,受到更多人的追捧和喜爱,使得中国传统服饰王国的文化更加丰富多样。

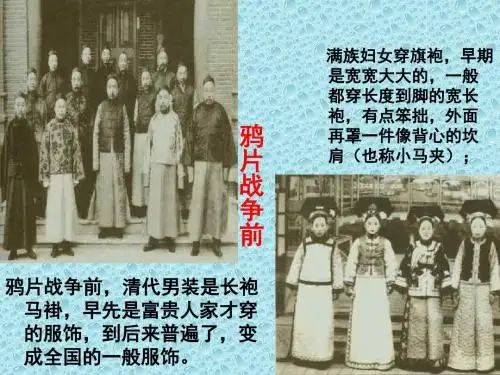

中国近现代服装发展史1、1840年鸦片战争以后近代服饰:中国进入了近代。

帝国主义的侵略,逐步使我国沦为半封建半殖民地的地位。

同时,西方资本主义文化的影响也日趋扩大,衣冠服饰随之而发生变化。

妇女发饰,随着社会风气的转变而不断变化。

男子的服装主要有长袍、马褂、等等。

其中长袍、马褂,为《服制》中规定的服饰,一般用于交际。

妇女服饰中最大的特点,是普遍穿着旗袍。

旗袍本是满族妇女喜爱的服装,旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。

满族旗袍主要特点为宽大、平直,衣长及足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹,领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。

穿旗装时,梳旗髻、穿旗鞋。

2、(19世纪20年代)民国初年的服饰:民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行,上衣有衫、袄、背心、,样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化,领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样,衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。

二十年代,旗袍开始普及。

其样式与清末旗装没有多少差别。

但不久,袖口逐渐缩小,滚边也不如从前那样宽阔。

至二十年代末,因受欧美服装的影响,旗袍的样式也有了明显的改变,如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。

到了三十年代初,旗袍已经盛行。

当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。

先流行高领,领子越高越时髦,即使在盛夏,薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。

渐而又流行低领,领子越低越“摩登”,当低到实在无法再低的时候,干脆就穿起没有领子的旗袍。

袖子的变化也是如此,时儿流行长的,长过手腕;时儿流行短的,短至露肘。

民国男子服饰主要有马褂和长衫。

用作礼服的马褂、长衫,其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。

如马褂,一般都用黑色丝麻棉毛制品为之,对襟窄袖,下长至腹,前襟钉钮扣五粒。

长衫则用蓝色,其形制为大襟右衽,长至踝上二寸,袖长与马褂并齐。

在下摆左右两侧开衩。

用作便服的马褂、长衫,颜色可以不拘。

3、(19世纪30年代)近代民国中期的男子服饰:民国中期,在流行学生装的同时,不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”,这种服装的样式是方形立领。

一:羞耻学说有关羞耻学说的论述,在西方通常会以《圣经》中亚当和夏娃的故事来解释服装的起源。

《圣经》中讲述:人类的始祖亚当和夏娃原本是裸露的,但是偷吃伊甸园的禁果后,方知羞耻,便拿无花果树叶遮体,也因此产生了服装。

"羞涩"在心理上的动机始于自我和他人的相互依存性,是在一切合乎"礼"的行为条件下所形成的自我心理。

产生羞涩感不仅仅是以"讨厌"来影响我们自身的行为,也同时会对"衣冠不整"产生排斥,并且这种态度还会阻碍我们对于某种衣服上的炫示或者随个人所好穿着某种形式的服装。

不过,以羞耻学说作为人类服装的起源学说这一观点,却也常常遭到批判,因为一些原始部落中,脱去衣服才是尊严和礼教的表征。

二、保护学说"生理的保护"通过服装御寒、防止外物的侵害;"心理的保护"作为"驱邪护符"的作用帮护人们排除种种心理的矛盾和障碍。

将服装的保护性能作为服装的起源一时间尚有争议。

因为气候适应说强调服装的诞生是基于人类生理的需要。

随着人类的进化,身上得体毛逐渐退化,气候的冷暖变化,直接影响人类的生理需求,因此人类早在原始社会就学会以兽皮蔽体,以抵御风寒。

即使在现在,许多居住在寒冷地区的原始人仍然选择简易的"服装"蔽体防寒。

保护学说的另一含义是指"作为防止昆虫或外界的伤害"。

这种理论认为,原始人用衣服或兽皮做成的条带围在腰部,走路时条带的飘动将驱赶昆虫和其他野生动物。

到现阶段为止服装已经不仅仅是为了防寒而成为人类的保护,它随时代的变迁,保护的意义逐渐多元化。

例如,武士的盔甲,足球运动员的护膝、防护面罩,消防队员特制的服装等。

这些服装的保护功能逐渐完善,减少了危险和伤害。

三:装饰学说(一)作为阶级符号的象征:我国自古以来崇尚服装制度,有上冠的雅誉,并借服装的型制、色彩、服章等以区别阶级、维系伦常。

中国近代现代服装的发展六大特点(1)服装的色彩。

50年代的苏式服装,60年代的中山装、制服热,70年代的“绿色海洋”。

(2)“票证经济”下形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。

折射出国家的物质水平和综合国力。

1954年,全国城乡开始凭布票供应棉布。

三年困难时期,棉毛衫裤、线衣、线毯、毛巾被、绒毯、浴巾、床单、毛巾、袜子、汗衫、背心、人造棉布、麻布、蚊帐、枕芯、枕套等纺织品,一律凭票供应。

靠票证维持社会经济稳定的政策,极大地限制了广大民众的生活消费。

与此相适应的形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。

(3)“补丁”服装和“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”。

穿着上是以朴素为中心。

当衣服穿破时,常见的做法是在衣服的破损处打补丁,缝上一块颜色相宜的布,继续穿用。

这对于经济条件较差的人群和经济水平低下的国家来说,是一件极为正常的事情。

在20世纪中期,身着补丁还是思想革命与进步的象征,甚至也是考察干部的重要依据。

(4)城市民众的服装沿着大中城市→中小城镇→广大乡村这一路径扩展,从而影响全国,成为中国服装的主流。

(5)文化对着装心理、审美观念的影响。

人们对理想服装形象的认同受中国文化内涵的制约。

中国素有“礼仪之邦”的美称,非常讲究体面、传统,要求服装式样端庄、大方,不愿标新立异,色彩不求鲜艳跳跃,崇尚和谐含蓄之美。

直到改革开放以后,这一特点才有所突破,“时尚”、“个性化”才成为人们着装的重要因素。

(6)服装的“革命”范式:服装曾是革命的表征,是革命的一部分。

中国服装的发展,呈现出鲜明的意识形态特征,表现出一定的政治态度和阶级立场。

改革开放之前的服装带有相当浓烈的“革命”色彩,与政治生活中的革命话语、革命范式等同一致。

苏式服装与中国传统服装相比,虽然有新异的成分,但更多是作为革命的象征、对领袖、对马克思主义的拥戴而形成的时尚。

“文革”十年,在极“左”思想的影响下,旗袍、布拉吉、西装等成为封、资、修的象征,被军便服取代,这更明显地标明,服装是革命的表征,是革命的一部分。

中国近代以来服饰的变化是怎样的?

中国近代服饰的变化大致经历了三个阶段,从鸦片战争开始到新中国成立是第一个阶段,服饰的主要特点是中西结合,有的材料直接概括为了八个字:中西合璧,土洋并存。

男装的典型代表就是中山装,女装的典型代表就是旗袍。

传统的中国的男装是长袍马褂,鸦片战争后,西装传入中国,传统的长袍马褂和西装的结合就产生了近代的中山装,它以西服为基础,把西装的大翻领改为立领,设计了四个口袋在正面,五个纽扣象征蒙满藏汉回五族共和,两个袖口的三道纽扣分别象征着自由、平等、博爱以及民族、民权、民生,中山装不同于当时西装后面有开叉,不开叉又是在象征国家的统一和团结。

女装当时的典型代表就是改良的旗袍,一改满装宽大的袖口,依照人体曲线美加以修改既借鉴了西式的审美,也结合了中国传统的形制的创作。

第二个阶段是指新中国成立到1978年,这一阶段的典型特点就是服饰受到政治生活的影响:50年代60年代因为我们跟苏联的关系,服饰上也与苏联有关联,流行的服饰是列宁装和布拉吉。

60年代-70年代,主要是军装,社会的特点就是“蓝海洋、绿海洋”。

第三个阶段就是1978年以后,这一时期,服饰受到港台欧美的影响,从服饰的材料、花式、以及款式都与之前发生了质的变化,人们由穿的暖像穿的美转变。

追求个性化的表现,甚至追求品牌的效应。

衣着的变化不仅说明人们物质生活的提高还说明人们思想观念的变化,从一个侧面也反映出我们国力在增强。

中国近代服装发展的变化历程

20世纪50年代的服装时代背景:

20世纪50年代以后,全国处于经济发展的起步阶段。

人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。

工人、农民的社会地位得到很大提高,全社流朴素美,在穿着上更趋向于实用,结实,逐渐形成了蓝、灰,黑的时代。

五六十实行计划用布,定量供应,做一件大褂比较费料,所以长袍也逐渐没落,取代的是一些方便节省的衣着形式。

同时,革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。

进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服,青年争相效法,随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。

在1956年社会主义改造完成以前,中国社会仍存在各种不同的阶层,人们对服装的要求也因此比较复杂。

而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展,西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。

到了1956年1月,政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传,号召美化人民的穿着。

这时许多织布厂加强设计工作,出现了一批新品种、新花色。

穿花衣的妇女和儿童逐渐增多,男子服饰也有一定程度的改变,但色彩依然比较单调。

当时典型的服饰及形象

男子服饰

新款中山装。

新中国成立以后,新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝,具体款式为:前襟4个口袋、5粒纽扣,袖口各3粒纽扣,立领上装翻领,后背没有横带。

中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一,他将中国的传统意识融入其中,并结合了西装的样式,和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。

还有衬衫和大衣。

村杉主要有两种:一为长袖衬衫,直摆,尖领或方领,克夫袖,以为白色,也有淡蓝色和灰色;二为短袖衬衫,样式为翻领、翻驳头,胸前

两只袋,门襟4粒纽或硬领,以及不翻驳头,胸前一只带,门襟6粒纽。

大衣。

男子冬装除中式棉袄外,还有棉大衣或呢大衣。

款式为翻驳领,贴袋或插袋,明门襟或暗门襟,单排扣或双排扣,装袖。

女子服饰

20世纪50年代初期,作为正统服饰的代表—旗袍,仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。

到50年代后期,随着女性就业队伍的扩大,穿着旗袍的人越来越少,到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。

在新中国成立之初,一字领好八字领的衬衫十分普及,面料为细布或府绸。

女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。

列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装,具体形制是大驳领,双排八粒纽,斜插袋,束腰带,主要为女子穿着,但在当时是男女通用的服装。

进入50年代中期,“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。

形制是翻领,装袖,直襟,四粒纽,可开关门襟驳头,一字领或八字领,前身两只大贴袋,外观稳重大方。

到以后又流行拉链衫和央克衫。

50年代末期起,连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。

廓形有束腰型、直身型、旗袍型,马甲型等;袖型有泡泡袖、无袖等;领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形,“V ”字形、“U ”字形、装领等。

而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤,款式主要有细褶裙、喇叭裙等。

服饰品女子基本不化妆,发型日趋简化,姑娘们爱留辫,上了年纪的妇女一律齐耳短发。

男子发型更简单,有梳理整齐的“西装头”和“平头”。

20世纪60至70年代的服装时代背景

进入20纪60年代,中国连续3年自然灾害,粮食大减产,棉花也连年歉收,纺织品和针织品产量都比往年下降。

这个时候又受计划供应的限制,布票的数量比较少,人们在购买

纺织品的时候都要充分考虑、充分利用。

在颜色上

多选择中性的朴素颜色,以便能够穿上好几年。

从1966年开始了为期10年“文化大革命”,西服和旗袍等服装被称为“四旧”,人民对服装包含的等级标志意义有了歪曲的理解,没有人愿意通过服装来表现个性,这个时期中国人的服装样式取得了高度的一致。

典型服饰及形象

在“红卫兵运动”风靡全国的时候,穿草绿色军装,戴草绿色军帽,扎宽皮带,佩戴毛泽东像章,手拿红色语录本,背草绿色帆布挎包成为当时最时髦的装束。

老三色(蓝、灰、黑和老三装(中山装、青年装和军便裝又占领了服装阵地。

20世纪70年代末至80年代的社会背景

“文化大革命”结束以后,服装发展逐渐走上了健康发展的道路,服装行业进一步繁荣,人们的思想观念也更加开放。

当时国家领导人多次发表讲话,提倡美化人民的服装穿着。

共产党领导人带头穿新式双排扣西装,在国内外引起了轰动,从而掀起了一股“西服

热”。

思想解放的年轻人率先穿起新款式的服装,人们的服装观念十分活跃,追求新异、时髦的心理不断增强,服装的流行周期大大缩短。

男子服饰西装再次流行,并且普及到了中国农村。

便裝有夹克。

猎装、风衣、编织的棒针衫和运动装等,不仅款式多样,而且也使用了驼色、酱红、湖蓝、米色等传统的女子服饰用色。

冬装有了皮夹克、羽绒服、运动型棉夹克等。

下装经历了由喇叭裤到牛仔裤的演变过程,而后就是一种中档和裤脚口的尺寸相一致的直筒裤。

80年代中期开起流行锥形裤和西裤。

女子服饰从20世纪70年代后期起,设计师充分运用裁片分割的手法来设计服装,使服装的造型结构更加合理。

当时的主要服裝式样有:春秋装、衬衫、西装套装、羽绒服、各式大衣、皮夹克、皮风衣,喇叭裤、健美裤、牛仔服等。

春秋装。

翻领,翻驳头,门襟钉3粒纽,两只有袋盖的暗袋。

这是女青年和中年妇女都较喜欢的款式。

女衬衫。

70年代后期女式衬衫有两种时髦款式。

一是仿效男子衬衫的长尖型硬领,另一种是在衬衫的领边和襟上都镶较宽的荷叶边。

进入80年代后,女式衬衫的变化更多更快,主要有夹克式、西装式、馕拼式等。

看的外形蓬松。

背缝有裥;有的造型削瘦,腰部束细。

领有翻折领、松紧领、无领等,款式各异。

西服套装。

基本款式是翻驳领。

两粒纽,只有袋盖的暗袋。

主要是城市中的一些妇女穿着。

羽绒服。

以涂层尼龙布为面料,内部填充羽绒或羽毛。

健美裤。

一种黑色弹力针织踏脚裤。

之后材料、颜色、放松度也有变化。

逐渐出现了配饰70年代后期,高跟鞋得到恢复,此时的鞋跟有高跟、半高跟、坡跟等,颜色有白色、红色、米色、绿色等。

同时西方的运动鞋也被引入中国,因为起初只有一个品牌“NIKE ”而被称为“耐克鞋”。

手套、围巾、帽子、提包等附属物的使用也不仅考虎实用机能,而要通过其造型和色彩的变化来取得整体的审美效果。

夏季开始流行用遮阳镜。

改革开放以后又可以烫发和化妆,起初大家烫成大波浪为时髦,而后就有了和国际时尚接轨的各种发式。

引领了时尚潮流的开端!!

参考文献《人类服饰文化》、《中国服装史》、华梅编。

还有《中国近代史纲要》的电子图书是一本自考书结合网上资料一起总结而来!加入个人看法而来!可呢不完善,希望老师能理解!

11服设一班 1130180373 刘海金。