非甾体类抗炎药的药理与临床应用

- 格式:ppt

- 大小:4.51 MB

- 文档页数:58

![非甾体抗炎药的疗效和安全性[整理]](https://uimg.taocdn.com/a178c16e1611cc7931b765ce05087632311274d4.webp)

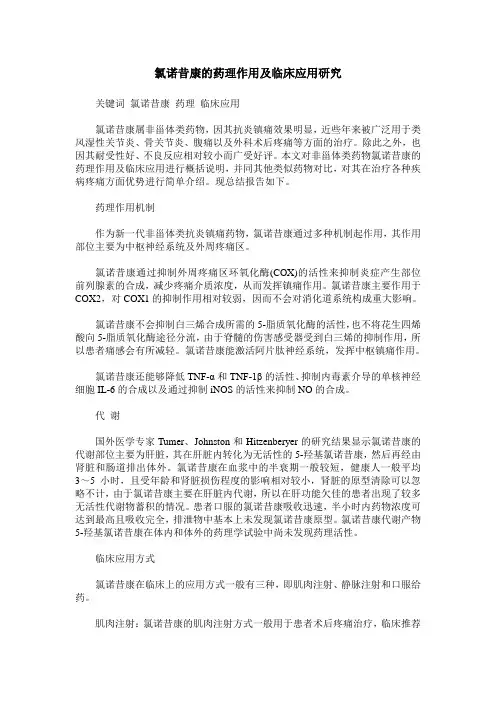

非甾体抗炎药的疗效和安全性一、非甾体抗炎药的疗效NSID选择性抑制不同COX类型,将产生不同疗效。

NSID药物可依据以上机制可将其分为四类。

1、非甾体抗炎药解热、镇痛、抗炎的作用机制非甾体类抗炎药通过抑制环氧化酶(COX),阻断花生四烯酸合成前列腺素(PG),而产生抗炎、解热、镇痛等治疗作用。

二十世纪90年代对非甾体抗炎药(NSIDs)的研究有了新的突破,发现COX有两种同功异构体,即COX-1和COX-2。

COX-1存在于正常组织中,在生理状态下可刺激花生四烯酸产生血栓素、前列腺素E2 (PGE2)和前列环素I2(PGI2),起到保护胃肠道、肾脏、血小板和血管内皮细胞的作用,因此也称为结构酶。

COX-2则是一种由细胞因子诱导而产生的COX,在炎性刺激下生成,它介导花生四烯酸转化产生的PGE和PGI, 是原炎性前列腺素,具有很强的致炎、致痛作用。

COX-2在正常生理状态下不表达,一旦受到致炎因子刺激后,可迅速大量表达,因此称诱导酶。

然而,随着对COX异构体理论的不断认识,人们逐渐发现初期的COX异构体理论存在偏差,COX-1也参与了炎症反应,而COX-2也具有重要的生理功能。

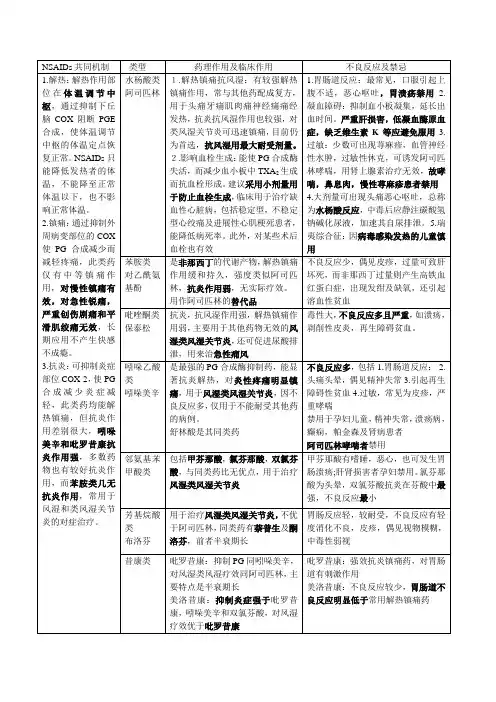

2、非甾体抗炎药的种类根据临床对COX1和COX2的选择性不同,将NSID分为4类,( 1 ) 特异性抑制COX1的NSID:只针对COX1而对COX-2无作用,现公认小剂量阿司匹林属此类;(2)非特异性抑制COX的NSID:传统NSID,非选择性抑制COX1和COX2,如奈普生、双氯芬酸、芬必得等。

他们既有较强的抗炎镇痛作用,也有较明显的胃肠道副作用;(3)选择性抑制COX 的NSID,如美洛昔康、尼美舒利、奈丁美酮和依托度酸,在治疗剂量时对COX 2的抑制作用明显强于COX1,用人全血法测定这类药物对COX 2的选择性比对COX1大20倍以内。

胃肠道的不良反应较少;但当大剂量时,也会抑制COX1,并产生较明显的胃肠道不良反应;(4)特异性抑制COX 2的NSID,目前主要是指塞来昔布和罗非昔布。

非甾体抗炎药(non-steroidalanti-inflammatorydrugs,NSAIDs)是一类不含有甾体结构的抗炎药,该类药物具有抗炎、抗风湿、止痛、退热和抗凝血等作用,在临床上广泛用于骨关节炎、类风湿性关节炎、多种发热和各种疼痛症状的缓解。

目前NSAIDs是全球使用最多的药物种类之一。

目前常用的非甾体类抗炎药很多,大致可分为以下几种:(1)水杨酸类:最常用的是乙酰水杨酸,即阿司匹林.它的疗效比较肯定,但副作用也十分明显.阿司匹林的制剂目前多为肠溶片,用于解热镇痛时,一般每次0.3~0.5克,每日3次,饭后口服.用于抗风湿时,每日3~4次,每次1.0—1.5克.要密切注意其副作用.(2)丙酸类:市场常见的品种有:布洛芬,芬必得,萘普生等.芬必得是布洛芬的缓释剂,该类药物不良反应较少,患者易于接收.萘普生的半衰期较长,为14~16小时,每日服用1~2次即可.用法为:布洛芬每次0.4~0.6克,每日3次;芬必得每次0.3~0.6克,每日2次;萘普生每次0.5~0.75克,每日1~2次.(3)吲哚类:有吲哚美辛(消炎痛),奇诺力(舒林酸)等.此类药物抗炎效果突出,解热镇痛作用与阿司匹林相类似.本类药中,以消炎痛抗炎作用最强,奇诺力的肾毒性最小.用法:消炎痛每日口服3次,每次50毫克;奇诺力每日2次,每次0.2~0.4克,老年人及肾功能不良者应列为首选.(4)灭酸类:有甲灭酸,氯灭酸,双氯灭酸和氟灭酸等.临床上多用氟灭酸,每日3次,每次0.2克.(5)乙酸类:以双氯芬酸钠,即扶他林为最常用.用法:每日3次,每次50毫克.它不仅有口服制剂,还有可以在局部应用的乳胶剂以及缓释剂,可以减轻胃肠道副作用.它的疗效肯定.(6)喜康类:有炎痛喜康等,因其副作用很大,近来已很少使用.(7)吡唑酮类:有保泰松,羟基保泰松等.本药因毒性大,也已很少用.药理作用编辑本段1、解热作用特点:降低发热者体温,对正常者无影响。

简述阿司匹林的药理作用及其机制

1 阿司匹林的药理作用

阿司匹林作为一种非甾体类抗炎药,被广泛应用于治疗疼痛、发热和炎症性疾病。

其药理作用主要包括镇痛、抗炎、抗血栓和抗癌等多种作用。

2 镇痛作用

阿司匹林通过抑制前列腺素的合成和释放,减少痛觉神经末梢的受体敏感性,从而实现镇痛作用。

其作用机制主要涉及到阿司匹林与环氧化酶的结合,进而抑制前列腺素的合成。

3 抗炎作用

阿司匹林也具有抗炎作用。

它能通过抑制环氧化酶的活性,从而减少前列腺素及其代谢物的产生,抑制白细胞浸润、降低白细胞趋化因子的产生,从而减轻炎症反应。

4 抗血栓作用

阿司匹林对血小板有抑制作用,使其不能聚集和黏附,从而防止血栓的形成。

这是因为阿司匹林能与血小板表面的磷脂质相结合,从而影响其活化,并影响ADP、TXA2等血小板激活因子的增加。

5 抗癌作用

阿司匹林还具有抗癌作用。

它能通过抑制环氧化酶的活性,降低体内的白细胞浸润和免疫反应,从而起到预防肿瘤的作用。

6 总结

阿司匹林是一种多效药,具有镇痛、抗炎、抗血栓和抗癌等多种作用。

其作用机制主要涉及到对环氧化酶的抑制和血小板的抑制。

它是治疗疼痛、发热和炎症性疾病的重要药物,也在防治心血管疾病和肿瘤等领域发挥着重要作用。

氯诺昔康的药理作用及临床应用研究关键词氯诺昔康药理临床应用氯诺昔康属非甾体类药物,因其抗炎镇痛效果明显,近些年来被广泛用于类风湿性关节炎、骨关节炎、腹痛以及外科术后疼痛等方面的治疗。

除此之外,也因其耐受性好、不良反应相对较小而广受好评。

本文对非甾体类药物氯诺昔康的药理作用及临床应用进行概括说明,并同其他类似药物对比,对其在治疗各种疾病疼痛方面优势进行简单介绍。

现总结报告如下。

药理作用机制作为新一代非甾体类抗炎镇痛药物,氯诺昔康通过多种机制起作用,其作用部位主要为中枢神经系统及外周疼痛区。

氯诺昔康通过抑制外周疼痛区环氧化酶(COX)的活性来抑制炎症产生部位前列腺素的合成,减少疼痛介质浓度,从而发挥镇痛作用。

氯诺昔康主要作用于COX2,对COX1的抑制作用相对较弱,因而不会对消化道系统构成重大影响。

氯诺昔康不会抑制白三烯合成所需的5-脂质氧化酶的活性,也不将花生四烯酸向5-脂质氧化酶途径分流,由于脊髓的伤害感受器受到白三烯的抑制作用,所以患者痛感会有所减轻。

氯诺昔康能激活阿片肽神经系统,发挥中枢镇痛作用。

氯诺昔康还能够降低TNF-α和TNF-1β的活性、抑制内毒素介导的单核神经细胞IL-6的合成以及通过抑制iNOS的活性来抑制NO的合成。

代谢国外医学专家Tumer、Johnston和Hitzenberyer的研究结果显示氯诺昔康的代谢部位主要为肝脏,其在肝脏内转化为无活性的5-羟基氯诺昔康,然后再经由肾脏和肠道排出体外。

氯诺昔康在血浆中的半衰期一般较短,健康人一般平均3~5小时,且受年龄和肾脏损伤程度的影响相对较小,肾脏的原型清除可以忽略不计,由于氯诺昔康主要在肝脏内代谢,所以在肝功能欠佳的患者出现了较多无活性代谢物蓄积的情况。

患者口服的氯诺昔康吸收迅速,半小时内药物浓度可达到最高且吸收完全,排泄物中基本上未发现氯诺昔康原型。

氯诺昔康代谢产物5-羟基氯诺昔康在体内和体外的药理学试验中尚未发现药理活性。

非甾体抗炎药物的药理及临床应用非甾体抗炎药物(NSDs)是一类广泛用于缓解疼痛、消炎和抗风湿的药物。

本文将详细介绍非甾体抗炎药物的药理作用和临床应用。

非甾体抗炎药物主要通过抑制体内环氧化酶的活性,减少局部组织的前列腺素的合成,从而达到消炎、镇痛和抗风湿的作用。

非甾体抗炎药物还可以抑制缓激肽的生成,从而起到扩张血管、增加血流量、减轻局部组织损伤的作用。

水杨酸类药物:例如阿司匹林、二氟尼柳等。

此类药物具有消炎、镇痛、抗风湿等作用,但在使用过程中可能会产生一些副作用,如胃肠道不适、出血等。

苯胺类药物:例如布洛芬、吲哚美辛等。

此类药物具有消炎、镇痛、抗风湿等作用,且副作用相对较小,但在使用过程中仍需注意不良反应的发生。

其他类:例如奈普生、双氯芬酸等。

此类药物具有消炎、镇痛等作用,适用于轻至中度疼痛的缓解。

非甾体抗炎药物在临床上的应用广泛,主要用于缓解各种疼痛,如头痛、牙痛、关节痛、肌肉痛等。

它们还广泛应用于治疗风湿性疾病,如类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等。

非甾体抗炎药物在临床应用中的优势在于消炎、镇痛及抗风湿作用显著,且对于大多数患者具有良好的耐受性。

然而,它们仍存在一些不足之处,如可能引起胃肠道不适、出血、肝肾损伤等不良反应。

因此,在使用过程中应遵循医生的建议,注意不良反应的监测。

针对非甾体抗炎药物的不足之处,未来的研究可以从以下几个方面展开:寻找更加安全、有效的非甾体抗炎药物,以减少不良反应的发生。

研究非甾体抗炎药物的联合应用,以提高疗效、减少剂量和副作用。

探讨非甾体抗炎药物在特定疾病(如癌症、神经病理性疼痛等)中的治疗作用。

非甾体抗炎药物在临床上的应用广泛,对于缓解疼痛和改善风湿性疾病具有重要作用。

然而,在使用过程中需要注意不良反应的发生,并遵循医生的建议。

未来的研究应致力于寻找更加安全有效的非甾体抗炎药物,以更好地服务于临床治疗。

高血压是一种常见的慢性疾病,全球范围内患病率持续上升。

它会对心血管系统产生负面影响,增加心脏病、脑卒中、肾病等疾病的风险。

布洛芬的药理作用及临床应用探析布洛芬是一种非甾体类抗炎药,具有广泛的药理作用和临床应用。

本文将探索该药物的药理作用和在临床上的应用,以此进一步了解布洛芬的作用机制和疗效。

一、布洛芬的药理作用布洛芬通过多种途径发挥其药理作用,主要包括以下几个方面:1.抗炎作用:布洛芬通过抑制前列腺素合成酶,抑制前列腺素的合成,从而减少炎症反应和疼痛感受器的兴奋性。

这种抗炎作用对于缓解类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等疾病的疼痛和炎症症状具有重要的临床意义。

2.镇痛作用:布洛芬通过中枢和周围镇痛机制发挥其镇痛作用。

在中枢神经系统中,布洛芬通过抑制前列腺素的合成,影响痛觉传导和调控,从而减轻疼痛感。

在周围组织中,布洛芬通过抑制炎症介质的释放,减少组织损伤和炎症反应,从而减轻疼痛。

3.退热作用:布洛芬通过抑制前列腺素的合成和作用,降低体温调节中枢的温度,从而具有明显的退热作用。

对于感冒、发热等症状,布洛芬可以快速起效,使患者体温恢复正常。

4.抗血小板聚集作用:布洛芬可以抑制血小板聚集和血小板黏附,减少血栓的形成。

这对于预防和治疗动脉血栓性疾病具有重要意义,如心肌梗死、卒中等。

5.对呼吸系统的作用:布洛芬可通过直接作用于支气管平滑肌,扩张支气管,缓解哮喘和慢性阻塞性肺疾病等呼吸系统疾病的症状。

二、布洛芬的临床应用基于上述药理作用,布洛芬在临床上广泛应用于以下疾病的治疗:1.疼痛和发热:布洛芬是一种常用的镇痛退热药,可用于缓解各种原因引起的疼痛和发热。

如头痛、牙痛、关节炎疼痛、发热等。

2.类风湿性关节炎和强直性脊柱炎:布洛芬可减轻关节炎和脊柱炎患者的关节疼痛和炎症反应,改善病情,提高患者的生活质量。

3.月经痛:布洛芬可通过减少子宫内膜的前列腺素合成,缓解月经痛和经前症状。

4.感冒和上呼吸道感染:布洛芬可减轻感冒和上呼吸道感染引起的头痛、咽痛、鼻塞等症状,同时具有退热作用。

5.预防心脑血管疾病:布洛芬可用于预防心脑血管疾病,通过抑制血小板聚集和血栓形成,减少患者发生心肌梗死、卒中等严重并发症的风险。

非甾体类抗炎药的临床新用途非甾体类抗炎药是一类广泛应用于临床的药物,主要起到缓解疼痛、消炎、退烧等作用,被广泛用于治疗各种疾病。

而随着医学技术和科学研究的不断发展,科学家们发现,非甾体类抗炎药还存在许多新的潜在应用。

本文将介绍非甾体类抗炎药的临床新用途,并分步骤进行阐述。

第一步:红斑狼疮的治疗红斑狼疮是一种自身免疫性疾病,常表现为全身性炎症,关节疼痛,皮肤红斑等症状。

已有研究表明,非甾体类抗炎药对红斑狼疮的治疗有一定的疗效,可以缓解部分症状。

研究人员认为,非甾体类抗炎药对抑制炎症有良好的作用,因此可以在红斑狼疮治疗中起到辅助作用。

第二步:心脏病的预防非甾体类抗炎药也可以用于心脏病的预防。

有研究表明,非甾体类抗炎药可以预防冠心病、心肌梗死等心脏病的发生。

研究人员认为,非甾体类抗炎药可以抑制炎症反应,减少心脏疾病的发生。

第三步:肿瘤的治疗非甾体类抗炎药还可以用于肿瘤的治疗。

已有研究表明,一些非甾体类抗炎药可以抑制肿瘤的生长和扩散,对肿瘤治疗有一定的作用。

这是因为非甾体类抗炎药可以抑制血管生成和肿瘤细胞的增殖,从而减缓肿瘤的恶化。

第四步:神经系统疾病的治疗非甾体类抗炎药也可以用于神经系统疾病的治疗。

研究发现,非甾体类抗炎药对于阿尔茨海默病、帕金森病等神经系统疾病有一定的治疗作用。

这是因为非甾体类抗炎药可以抑制神经炎症反应和细胞死亡,减少神经系统疾病的进展和恶化。

综上所述,非甾体类抗炎药的临床新用途种类繁多,但要注意的是,该类药物的不良反应也需要引起医务人员的重视。

因此,在应用该类药物时,应根据患者实际病情,慎重选择并且严密观察患者的治疗效果和不良反应。

该品有抗炎、解热、镇痛作用为PG合成酶抑制剂.口服吸收迅速而完全,1次给药后2~4小时血浆浓度达峰值,在血中99%以上与血浆蛋白结合,t1/2为13~14小时。

约95%自尿中以原形及代谢产物排出。

对于类风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎、痛风、运动系统(如关节、肌肉及腱)得慢性变性疾病及轻、中度疼痛如痛经等,均有肯定疗效.中等度疼痛可于服药后1小时缓解,镇痛作用可持续7小时以上。

对于风湿性关节炎及骨关节炎得疗效,类似阿司匹林。

对因贫血、胃肠系统疾病或其她原因不能耐受阿司匹林、吲哚美辛等消炎镇痛药得病人,用本药常可获满意效果。

可安全地与皮质激素合用,但与皮质激素合用时,疗效并不比单用皮质激素时好。

该品与水杨酸类药物合用也不比单用水杨酸类好。

此外,阿司匹林可加速该品得排出。

1次0.2~0.3g,1日2~3次。

可口服,开始每日剂量0.5~0.75g,维持量每日0.375~0.75g,分早晨及傍晚2次服用.轻、中度疼痛或痛经时,开始用0.5g,必需时经6~8小时后再服0.25g,日剂量不得超过1.25g.肌内注射,1次100-200mg,1日1次。

栓剂直肠给药,1次0.25g,1日0.5R。

(1)长期服用耐受良好,副作用主要为胃肠道轻度与暂时不适.偶见恶心、呕吐、消化不良、便秘、胃肠道出血、失眠或嗜睡、头痛、头晕、耳鸣、瘙痒、皮疹、血管神经性水肿、视觉障碍及出血时间延长,一般不需中断治疗。

(2)与阿司匹林等非甾体抗炎药有交叉过敏反应,萘用于对该品及对阿司匹林过敏得患者。

(3)对伴有消化性溃疡或有消化性溃疡病史者慎用;对有活动性胃及十二指肠溃疡患者应在严格监督下使用。

(4)该品可加强双香豆素得抗凝血作用。

(5)与丙磺舒合用时可增加该品得血浆水平及明显延长该品得血浆t1/2实例:一、复方萘普生钠针剂得药效试验摘要:以萘普生钠注射液、安痛定注射液与生理盐水为片照,片复方萘普生钠注射液进行了药效试验、结果表明复方萘普生钠注射液得抗炎与镇痛作用均明显优于萘普生钠注射液与安痛定注射液((P<0、05, P<0、01)、解热作用在给药后30 min内复方制剂不如单方制剂与安痛定注射液((P<0、01),而从1h开始、三者作用无显著性差荆(P 〉0、05)。

非甾体抗炎药教学设计非甾体抗炎药(NSAIDs)是一类常用的药物,用于缓解疼痛、发热和减轻炎症。

它们是一类非甾体的化学物质,主要通过抑制环氧化酶的活性来发挥作用。

在教学设计中,我们可以以此为主题,设计一节关于非甾体抗炎药的课程。

一、课程目标1. 了解非甾体抗炎药的基本作用原理和药理特点。

2. 掌握常见的非甾体抗炎药的分类和临床应用。

3. 了解非甾体抗炎药的不良反应和注意事项。

4. 培养学生正确使用非甾体抗炎药的意识和能力。

二、教学内容1. 非甾体抗炎药的基本作用原理和药理特点a. 环氧化酶的作用和非甾体抗炎药的抑制机制。

b. 非甾体抗炎药的药理特点和主要作用途径。

2. 常见的非甾体抗炎药的分类和临床应用a. 常见的非甾体抗炎药的分类和代表药物。

b. 不同非甾体抗炎药的临床应用及特点。

3. 非甾体抗炎药的不良反应和注意事项a. 非甾体抗炎药可能出现的不良反应和影响。

b. 使用非甾体抗炎药时需要注意的事项和禁忌。

4. 正确使用非甾体抗炎药的意识和能力a. 教育学生如何正确使用非甾体抗炎药,包括用药时间、剂量和不良反应的监测。

b. 鼓励学生在使用非甾体抗炎药时咨询医生或药师,避免滥用和误用。

三、教学方法1. 讲授:通过PPT、教材和多媒体资料进行相关知识的讲解和介绍。

2. 案例分析:以临床案例为基础,引导学生分析使用非甾体抗炎药时需要注意的问题。

3. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,共同探讨使用非甾体抗炎药时的合理用药方法和注意事项。

4. 角色扮演:模拟患者和医生的情境,让学生扮演不同角色,体验正确使用非甾体抗炎药的过程。

四、教学评估1. 课堂测验:设置相关选择题和应用题,测试学生对非甾体抗炎药的基本知识和应用能力。

2. 小组讨论总结:对小组讨论的效果进行总结和评估,了解学生对于非甾体抗炎药使用的理解和见解。

3. 案例分析报告:要求学生结合具体案例,撰写相关的非甾体抗炎药使用报告,评估其对于实际应用的理解和把握。

溴芬酸钠机制

溴芬酸钠是一种常用的非甾体类抗炎药,被广泛用于治疗各种疼痛和炎症相关疾病。

它通过抑制前列腺素的合成,从而减轻疼痛和炎症的症状。

溴芬酸钠具有多种药理作用,因此在临床上应用广泛。

溴芬酸钠具有抗炎作用。

炎症是机体对损伤或感染的一种自我保护反应,但过度的炎症反应会导致疼痛和组织损伤。

溴芬酸钠通过抑制前列腺素的合成,减少炎症介质的释放,从而抑制炎症反应。

这种抗炎作用可以缓解关节炎、颈椎病等炎症性疾病的症状。

溴芬酸钠还具有镇痛作用。

疼痛是机体对损伤或疾病的一种警告信号,但过度的疼痛会影响生活质量。

溴芬酸钠能够通过抑制前列腺素的合成,减少疼痛传导物质的释放,从而减轻疼痛感觉。

它可以用于缓解头痛、牙痛、月经痛等各种类型的疼痛。

溴芬酸钠还具有退热作用。

发热是机体对感染或其他疾病的一种免疫反应,但高热会给身体带来不适。

溴芬酸钠可以通过抑制前列腺素的合成,降低体温调节中枢的敏感性,从而降低体温。

这种退热作用可用于治疗感冒、发烧等疾病。

总的来说,溴芬酸钠是一种常用的抗炎药物,具有抗炎、镇痛和退热作用。

它通过抑制前列腺素的合成,减少炎症介质的释放,从而缓解炎症和疼痛的症状。

溴芬酸钠在临床上应用广泛,但在使用时还需注意剂量和用药时间,以避免不良反应的发生。