1.针灸大成概述

- 格式:ppt

- 大小:5.80 MB

- 文档页数:98

2019年11月第26卷第22期杨继洲《针灸大成》学术思想发微陈志珍汪雯金瑛杨继洲是明代著名的针灸医家,所著《针灸大成》是针灸发展史上的一部重要著作。

本文探析《针灸大成》所体现的杨氏学术思想:临症重视辨证论治,审证求因;治病机圆法活,针灸药并用;选穴精炼,奇正相辅;治病有缓急,因机制宜;重视手法,不失其气。

为习医和行医者临症拓宽思路。

一、辨证论治,审证求因《针灸大成》卷末附有杨继洲医案31则,病例33例,涵盖对颈结核、臂结核、腰及四肢证、痢疾、便血、妇人血崩、血厥、神志等疾病的治疗,其理法方穴,颇有法度,充分体现了杨氏辨证论治的学术思想。

如“……滕柯山,母患手臂不举,背恶寒而体倦困,虽盛暑喜穿棉袄,诸医俱作虚冷治之,予诊其脉沉滑,此痰在经络也。

予针肺俞、曲池、三里穴,是日即觉身轻手举,寒亦不畏,棉袄不复着矣……”再如“鸿护吕小山,患结核在臂,大如柿,不红不痛。

医云是肿毒。

予曰:此是痰核结于皮里膜外,非药可愈。

后针手曲池,行六阴数,更灸二七壮,以通其经气,不数日即平妥矣……”。

此两例均为痰证,前者为无形之痰阻于经络,后者为有形之痰结聚皮里膜外。

诸医均认为滕柯山之母恶寒体倦是乃虚寒所致,而杨氏审查脉理,辨为痰在经络,以肺俞宣肺祛痰、曲池通经活络、足三里健脾消痰,效如桴鼓。

吕小山之患病,不红不痛,若为肿毒,当有红肿热痛之象,杨氏审证求因,辨为痰在皮里膜外,在曲池施以泻法疏通经气而化痰,加灸以温通,不数日而愈[1-2]。

从这两则医案可看出杨继洲临症辨证精当,掌握疾病本质,关键时能舍证从脉,避免犯虚虚实实之误。

二、因病制宜,针灸药并用《针灸大成·穴有奇正策》曰:“治法因乎人,不因乎数,变通随乎症,不随乎法……譬之老将用兵,运筹攻守,坐作进退,皆运一心之神。

”杨氏认为,针灸药各有所长,医家应随症变通。

其病案“辛未夏,刑部王念颐公,患咽嗌之疾,似有核上下于其间,此疾在肺膈,岂药饵所能愈。

东皋徐公推予针之,取膻中、气海,下取三里二穴,更灸数十壮,徐徐调之而痊。

《针灸大成》是我国明代针灸学的重要著作,由著名针灸学家杨继洲所著。

该书总结了明代以前历代劳动人民积累的有关针灸的学术经验和成就,对于我国针灸学的发展产生了深远的影响。

本文将对《针灸大成》进行简要总结。

一、内容概述《针灸大成》共十卷,分为上、下两册。

书中主要内容包括:1. 针灸基本理论:阐述了针灸学的起源、发展、基本原理和治疗方法。

2. 针灸穴位:详细介绍了人体穴位的位置、功能、主治疾病等。

3. 针灸手法:总结了杨继洲在临床实践中总结出的十二种针法操作步骤,即爪切、指持、口温、进针、指循、爪摄、针退、指搓、指捻、指留、针摇、指拔。

4. 针灸治疗:介绍了各种疾病的针灸治疗方法,包括内科、外科、妇科、儿科等。

5. 针灸禁忌:阐述了针灸治疗中的禁忌事项,以确保患者安全。

二、学术价值《针灸大成》在我国针灸学史上具有重要地位,其学术价值主要体现在以下几个方面:1. 系统总结:该书全面系统地总结了明代以前针灸学的学术成果,为后世针灸学的发展奠定了基础。

2. 创新理论:杨继洲在书中提出了许多创新性理论,如十二字针法操作步骤、下手八法等,丰富了针灸学理论体系。

3. 实用性强:书中介绍的针灸治疗方法具有实用性,为临床医生提供了丰富的治疗经验。

4. 传承与发展:该书对后世针灸学的发展产生了深远影响,为我国针灸学的传承与发展提供了宝贵资料。

三、现实意义在当今社会,针灸作为一种传统医学,仍然具有广泛的应用价值。

《针灸大成》的现实意义主要体现在以下几个方面:1. 丰富临床经验:该书为临床医生提供了丰富的针灸治疗经验,有助于提高临床疗效。

2. 指导教学:作为针灸学的重要教材,《针灸大成》为针灸专业学生提供了学习资源。

3. 文化传承:该书作为我国针灸学的宝贵遗产,有助于传承和弘扬我国传统医学文化。

总之,《针灸大成》是我国明代针灸学的经典之作,对后世针灸学的发展产生了深远的影响。

在当今社会,该书仍然具有重要的学术价值和现实意义。

针灸大成校释全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:针灸大成校释是一部经典的针灸学著作,由中医大师杨绳荪撰写。

该书系统介绍了针灸学的理论和实践,是中国传统医学中的重要经典之一。

针灸大成校释一共分为上下两卷,分别进行了深入的探讨和解释。

在《针灸大成校释》中,杨绳荪对针灸学的理论做了详尽的阐述,包括穴位、经络、针灸法等内容。

他指出穴位是人体的重要能量点,通过刺激穴位可以调理人体的气血运行,达到治疗疾病的效果。

经络是气血的运行通道,针灸疗法可以通过经络调理人体的气血运行,达到康复的目的。

针灸法的讨论更是详尽,包括各种不同的针灸方法和技巧,如刺补、扎刺、灸疗等。

杨绳荪在《针灸大成校释》中还详细介绍了针灸学的应用实践,包括常见病症的针灸治疗方法和技巧。

他将针灸学应用于眼科、内科、外科等多个领域,并且通过临床实践进行了验证。

通过《针灸大成校释》,读者可以学习到丰富的实践经验和治疗技巧,帮助他们更好地掌握针灸学的知识和技能。

杨绳荪在《针灸大成校释》中还为读者提供了解读和应用针灸学的指导。

他强调了针灸学的科学性和实用性,希望读者能够在学习和实践中获得更多的益处。

他还对针灸学的未来发展进行了展望,希望通过不断的研究和探讨,进一步完善和发展针灸学的理论和实践。

《针灸大成校释》是一部具有重要意义的经典著作,对中国传统医学的发展和推广起到了积极的作用。

通过阅读和学习这部著作,我们可以更加深入地了解针灸学的理论和实践,进一步提高临床实践的水平和技术。

希望更多的人能够关注和学习针灸大成校释,推动中医针灸学的传承和发展。

第二篇示例:针灸大成校释一共分为二十卷,系统地介绍了针灸学的基本理论、经络穴位、针灸方法、治疗原则等内容。

在这部巨著中,张介宾首先阐述了针灸学的基本原理,包括阴阳五行学说、经络学说、气血津液等理论。

然后详细介绍了经络的分布及其特点,穴位的选取及其治疗作用,针灸的方法与技巧,以及在临床实践中的应用等方面。

在针灸大成校释中,张介宾对于针灸学的精髓进行了深入的剖析和总结。

《针灸大成》读书笔记2第一篇:《针灸大成》读书笔记2《针灸大成》读书笔记《针灸大成》是一本内容丰富,资料翔实,流传广泛,本书是由明代杨继洲原著、靳贤补辑重编,一共10卷。

它总结了明代以前中国针灸的主要学术经验,尤其是收载了众多的针灸歌赋。

为后世的针灸学者提供了很好的条件。

我粗粗的对前四卷做了阅读。

在第一卷《针灸方宜始论》篇中以“同病异治”的疑问引出了“因地制宜”的观点。

它论述了不同的自然环境和生活条件对人的影响及其所产生的疾病。

认为医生必须注意这些实际情况,因地制宜的采用不同的治疗方法,才能收到预期的治疗效果。

《刺腰痛论》篇中,按足三阴经,足三阳经,奇经八脉之分类法,分别阐述腰痛点在不同经脉的征候、特点及当取之腧穴及针刺方法。

《刺要论》篇中叙述了针刺深浅的要领,指出病有表里之分,针刺也有深浅之别,但都应刺至其应刺的部位,不能针刺的过深,过深就会损伤内里五脏之气;也不可过浅,要是打不到应刺的深度,就会使气壅滞不行,气壅则邪易乘虚而入。

掌握不住刺深刺浅的要领,不但不能治病,反而会酿成大害,伤动了五脏之后必然酿成大病。

所以,告诉了我们在各个针刺穴位上要详尽熟悉,不仅如此,施针之前也必须辨清病位的深浅。

在《刺禁论》中主要阐述了禁次的部位及该处可能出现的后果。

比如:误刺中心的,一天之内即可死亡,出现的征兆是嗳气;误刺中肝的,五天左右即可死亡,出现的征兆是自言自语;误刺中肾的,六天左右即可死亡,出现的征兆是喷嚏;误刺中肺的三天左右即可死亡,出现的征兆为咳;误刺中脾的,十天左右即可死亡,出现的征兆为吞咽;误刺中胆的,约一天半即可死亡,出现的症状为呕吐。

另外施针时必须避开动脉搏动处,避免刺伤动脉导致出血。

本篇后一部分相继提出了在大醉、大怒、大劳、大饥、大渴时,皆不可刺的原因。

此篇还介绍说四季不可刺、五度不可泻、死期不可刺。

最后阐述了五脏及胃、膀胱发病的症状及其死期,并阐述诸病依次相传的规律和可刺于否的原则。

第二卷《通玄指要赋》中总结了50多种疾病针灸治疗时的取穴经验。

明代针灸学家杨继洲《针灸大成》之针法明代针灸学家杨继洲《针灸大成》之针法(2010-10-标签:中医分类:中医针灸针刀针灸我记录明代针灸学家杨继洲,名济时,编著有《卫生针灸玄机秘要》一书,后经扩充辑集为《针灸大成》十卷。

十二字手法及下手八法《针灸大成·三衢杨氏补泻》:“针法玄机口诀多,手法虽多亦不过:切穴持针温口内,进针循摄退针搓,指捻泻气针留豆,摇令穴大拔如梭。

” 杨氏将针法的基本操作步骤总结归纳为十二种(十二字分次第手法),即:爪切、指持、口温、进针、指循、爪摄、针退、指搓、指捻、指留、针摇、指拔。

同时又把进针时的一些基本操作归纳为“下手八法”,即:揣、爪、搓、弹、摇、扪、循、捻八种。

杨氏十二手法下针八法表下手八法中爪、搓、摇、循、捻分别与爪切、指搓、针摇、指循、指捻五法相同。

揣,主要是“以手揣摸其处”,探明穴位得准确位置。

弹,是“先弹针头”(针尾)再配合插针,是“补针之法”。

扪,是在“欲出针时,就扪闭其穴,不令气出,使血气泄,乃为真补。

”杨氏针法杨继洲在继承前人针法的基础上,对补泻手法进行了总结,并有所发挥。

《针灸大成·经络迎随设为问答》中论述了补针与泻针之要法。

《针灸大成·三衢杨氏补泻》中,较为全面介绍了烧山火、透天凉、阳中隐阴、阴中隐阳、留气法、运气法、提气法、中气法(即纳气法)、苍龙摆尾(即青龙摆尾)、赤凤摇头、龙虎交战、龙虎升降、五脏交经、通关交经、膈角交经、子午捣臼、子午补泻、子午倾针、进火、进水等法。

其中有些手法均源出于《金针赋》,其内容已见《金针赋·论针法》一节中,不再重复。

补针与泻针要法杨氏将针法补泻归结有补针要法和泻针要法,见于《针灸大成·经络迎随设为问答》中:“补针之法,左手重切十字缝纹,右手持针于穴上,次令病人咳嗽一声,随咳进针,长呼气一口,刺入皮三分。

针手经络者,效春夏停二十四息;针足经络者,效秋冬停三十六息。

催气针沉,行九阳之数,捻九撅九,号曰天才。

《针灸大成》-学术思想1、针灸药物按摩并重中医的治疗手段有很多,而且各有所长不可偏废,但是到了明代末年就出现了崇尚药物,废弃针灸的倾向。

赵文炳在《针灸大成》序言中说“迩来针法绝传,殊为可惜”杨氏反复地提出“针灸药不可缺一”的论点。

他指出针灸药物各有所长,不可互相取代;用针药对比说明针灸疗法的优越性;还从古籍中举出事例说明针灸不可废弃;并且说明了针灸衰落的原因:是“业针法之不精,传授之不得其诀耳”,非针灸本身的缺陷。

同时此观点还在杨氏的医案中体现出。

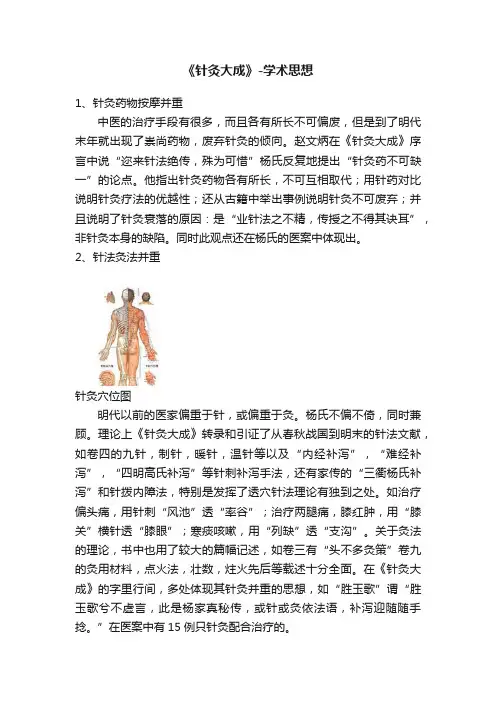

2、针法灸法并重针灸穴位图明代以前的医家偏重于针,或偏重于灸。

杨氏不偏不倚,同时兼顾。

理论上《针灸大成》转录和引证了从春秋战国到明末的针法文献,如卷四的九针,制针,暖针,温针等以及“内经补泻”,“难经补泻”,“四明高氏补泻”等针刺补泻手法,还有家传的“三衢杨氏补泻”和针拨内障法,特别是发挥了透穴针法理论有独到之处。

如治疗偏头痛,用针刺“风池”透“率谷”;治疗两腿痛,膝红肿,用“膝关”横针透“膝眼”;寒痰咳嗽,用“列缺”透“支沟”。

关于灸法的理论,书中也用了较大的篇幅记述,如卷三有“头不多灸策”卷九的灸用材料,点火法,壮数,炷火先后等载述十分全面。

在《针灸大成》的字里行间,多处体现其针灸并重的思想,如“胜玉歌”谓“胜玉歌兮不虚言,此是杨家真秘传,或针或灸依法语,补泻迎随随手捻。

”在医案中有15例只针灸配合治疗的。

3、穴法手法并重从卷八“穴法”和卷六“考正穴法”可以看出其在选穴配穴的理论有其特点:①内容丰富,包括了各科三百多种病证的一千多个处方;②不少病证有两组处方,如卷九的“治症总要”以问答形式论述了151条各种病证的“前穴未效,复刺后穴”,这是其它著作未见的;③对井穴运用别具见地,如卷五“十二经井穴图”不仅有十二幅井穴图,还叙述了井穴主治的许多病症如明确提出井穴主治络病和井穴的配伍运用他把十二井穴的配伍使用分3种情况;④充实了八脉八穴理论,如卷五的“八脉图并治症穴”,也是图文并茂,有窦汉卿和高武的治症,还增加了“杨氏治症”36项,使之成为一门系统的学说;⑤论述了十二经主客原络配穴法,附图12幅,建立了一种特定穴配穴理论;⑥重视经外奇穴卷七专立“经外奇穴”一节,论述35个(共96个穴位)经外奇穴的名称主治。

《针灸大成》治病要穴(医学入门)针灸穴治大同,但头面诸阳之会。

胸膈二火之地,不宜多灸。

背腹阴虚有火者,亦不宜灸,惟四肢穴最妙。

凡上体及当骨处,针入浅而灸宜少;凡下体及肉厚处,针可入深灸多无害。

前经络注《素问》未载针灸分寸者,以此推之。

手部◎曲池:主中风,手挛筋急,痹风,疟疾先寒后热。

◎肩井:主肘臂不举,扑伤。

◎肩髃:主瘫痪,肩肿,手挛。

◎三里:主偏风下牙疼。

◎合谷:主中风,破伤风,痹风,筋急疼痛,诸般头病,水肿,难产,小儿急惊风。

◎三间:主下牙疼。

◎二间:主牙疾,眼疾。

◎支正:主七情气郁,肘臂十指皆挛及消渴。

◎阳谷:主头面手膊诸疾,及痔痛,阴痿。

◎腕骨:主头面、臂腕、五指诸疾。

◎后溪:主疟疾,癫痫。

◎少泽:主鼻衄不止,妇人乳肿。

◎间使:主脾寒症,九种心痛,脾疼,疟疾,口渴。

如瘰疬久不愈,患左灸右,患右灸左。

◎大陵:主呕血,疟。

◎内关:主气块,及胁痛,劳热,疟疾,心胸痛。

◎劳宫:主痰火胸痛,小儿口疮,及鹅掌风。

◎中渚:主手足麻木,战战蜷挛,肩臂连背疼痛,手背痈毒。

◎神门:主惊悸怔忡,呆痴,卒中鬼邪,恍惚振禁,小儿惊痫。

◎少冲:主心虚胆寒,怔忡癫狂。

◎少商:主双蛾风,喉痹。

◎列缺:主咳嗽风痰,偏正头风,单蛾风,下牙疼。

足部◎环跳:主中风湿,股膝挛痛,腰痛。

◎风市:主中风,腿膝无力,脚气,浑身瘙痒,麻痹。

◎阳陵泉:主冷痹偏风,霍乱转筋。

◎悬钟:主胃热腹胀,胁痛,脚气,脚胫湿痹,浑身瘙痒,趾疼。

◎足三里:主中风中湿,诸虚耳聋,上牙疼,痹风,水肿,心腹鼓胀,噎膈哮喘,寒湿脚气。

上、中、下部疾,无所不治。

◎丰隆:主痰晕,呕吐哮喘。

◎内庭:主痞满。

患右灸左,患左灸右,觉腹响是效。

及妇人食蛊,行经头晕,小腹痛。

◎委中:治同环跳症。

◎承山:主痔漏,转筋。

◎飞扬:主行步如飞。

◎金门:主癫痫。

◎昆仑:主足腿红肿,齿痛。

◎申脉:主昼发痓,足肿,牙痛。

◎血海:主一切血疾及诸疮。

◎阴陵泉:主胁腹胀满,中、下部疾皆治。

◎三阴交:主痞满痼冷,疝气,脚气,遗精,妇人月水不调,久不成孕,难产,赤白带下,淋漓。

《针灸大成》主要内容简介及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《针灸大成》主要内容简介及赏析【导语】:《针灸大成》又名《针灸大全》,是针灸学著作。

针灸大成的主要内容针灸大成是中国古代医学的重要分支之一,是一种通过针刺等手段调节和改善人体健康的传统医学。

它不仅对于治疗疾病有明显疗效,也能够预防疾病和保健养生。

下面是针灸大成的主要内容。

1.经络理论。

经络是人体经过针灸刺激后所产生的生理反应的物质基础,是针灸治疗中的重要理论基础。

它包括经脉、络脉、气穴等。

经络理论是为了说明针灸的治疗效果底层机制,为深入研究针灸的理论和实践提供了理论支撑。

2.穴位。

穴位是经络上的特定点位,是针灸治疗的重要组成部分。

穴位按照其治疗方向分为五脏六腑穴、经穴和奇穴等不同类型。

穴位在不同的部位上具有不同的刺激效果,能够调节不同的身体系统,所以针灸治疗中使用合适的穴位能够更好地发挥治疗疾病的效果。

3.针刺技法。

针刺技法是针灸治疗中非常重要的手段,有平衡技法、疾病导向技法、动态调整技法、加减法等几种针刺技术。

不同的针刺技法在治疗不同的疾病中有不同的效果,需要临床医生根据具体情况进行选择。

4.针灸治疗原则和适应症。

针灸治疗必须遵循明确的原则和适应症。

治疗原则包括辩证施治、标本兼治、辨证论治等,适应症主要包括风湿类疾病、消化系统疾病、神经系统病、呼吸系统疾病等。

针灸治疗需要根据个人的情况选择相应的治疗方案,否则会出现逆效果甚至不良反应的情况。

5.预防疾病和保健养生。

针灸并不仅仅是用于治疗疾病,还能够用于预防疾病和保健养生。

针灸预防疾病和保健养生是针对人体生理特点制定的,包括春季保健、夏季保健、秋季保健、冬季保健等。

正确的针灸保健能够强身健体、延缓衰老,提高人体免疫能力,对于健康人群来说是一种很好的维护健康的方式。

针灸大成是中华民族瑰宝之一,涵盖内容广泛,临床应用广泛,不仅能够治疗疾病,更是保健养生的重要手段。

未来,随着人们对中医的认知不断深入和针灸临床疗效的不断提高,相信针灸大成会在医学界继续发挥着重要的作用。

针灸大成出现的文化背景是中国古代的医学文化。

中国古代医学文化自春秋战国时期至今,经历了奔波发展和不同学派的兴起和沉寂。

古医书-《针灸大成》拯救之法,妙用者针。

劫病之功,莫捷于针灸。

故《素问》诸书,为之首载,缓、和、扁、华,俱以此称神医。

盖一针中穴,病者应手而起,诚医家之所先也。

近世此科几于绝传,良为可叹!经云:『拘于鬼神者,不可与言至德;恶于砭石者,不可与言至巧。

』此之谓也。

又语云:『一针、二灸、三服药。

』则针灸为妙用可知。

业医者,奈之何不亟讲乎?察岁时于天道,定形气于余心。

夫人身十二经,三百六十节,以应一岁十二月,三百六十日。

岁时者,春暖、夏热、秋凉、冬寒,此四时之正气。

苟或春应暖而反寒,夏应热而反凉,秋应凉而反热,冬应寒而反暖,是故冬伤于寒,春必温病;春伤于风,夏必飧泄;夏伤于暑,秋必痎疟;秋伤于湿,上逆而咳。

歧伯曰:『凡刺之法,必候日月星辰四时八正之气,气定乃刺焉。

是故天温日阳,则人血淖液而卫气浮,故血易泻,气易行;天寒日阴,则人血凝泣而卫气沉。

月始生,则气血始清,卫气始行;月廓满,则气血实,肌肉坚;月廓空,则肌肉减,经络虚,卫气去,形独居。

是以因天时而调血气也。

天寒无刺,天温无灸,月生无泻,月满无补,月廓空无治,是谓得天时而调之。

若月生而泻,是谓脏虚;月满而补,血气洋溢;络有留血,名曰重实。

月廓空而治,是谓乱经。

阴阳相错,真邪不别,沉以留止,外虚内乱,淫邪乃起。

』又曰:『天有五运,金水木火土也;地有六气,风寒暑湿燥热也。

』经云:『凡用针者,必先度其形之肥瘦,以调其气之虚实,实则泻之,虚则补之,必先定其血脉,而后调之。

形盛脉细,少气不足以息者危。

形瘦脉大,胸中多气者死。

形气相得者生,不调者病,相失者死。

』是故色脉不顺而莫针。

戒之戒之!春夏瘦而刺浅,秋冬肥而刺深。

经云:『病有沉浮,刺有浅深,各至其理,无过其道,过之则内伤,不及则外壅,壅则贼邪从之,浅深不得,反为大贼。

内伤五脏,后生大病。

』故曰:『春病在毫毛腠理,夏病在皮肤。

故春夏之人,阳气轻浮,肌肉瘦薄,血气未盛宜刺之浅;秋病在肉脉,冬病在筋骨,秋冬则阳气收藏,肌肉肥厚,血气充满,刺之宜深。