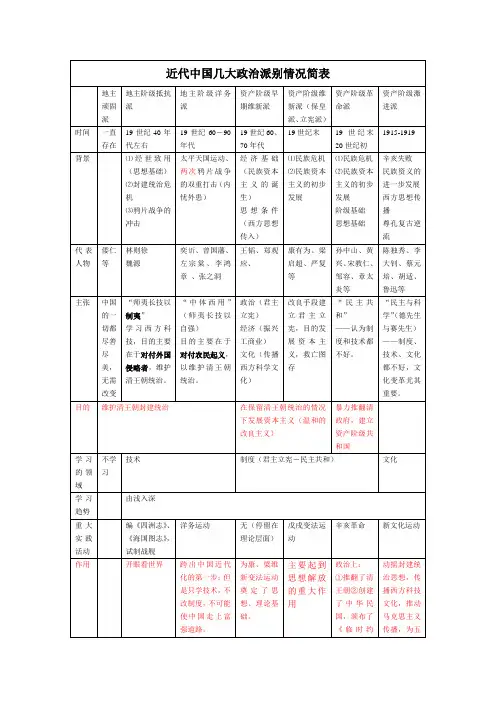

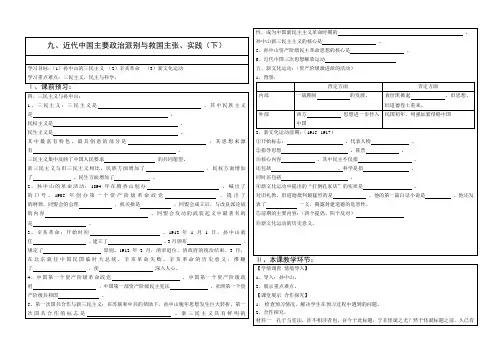

近代中国几大政治派别情况简表

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:2

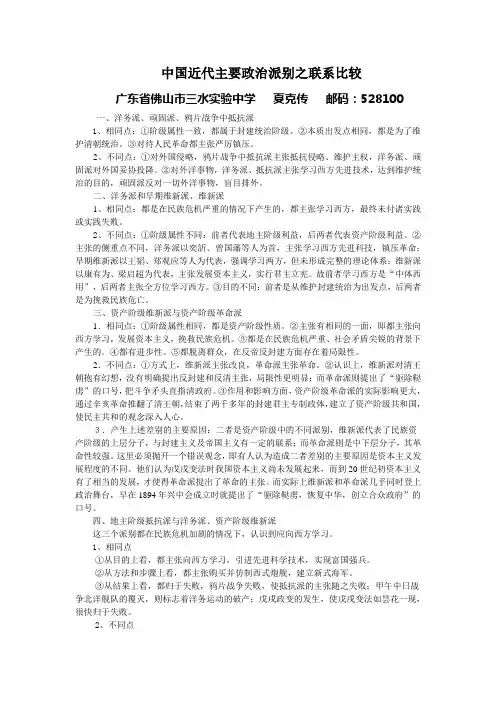

中国近代主要政治派别之联系比较广东省佛山市三水实验中学夏克传邮码:528100一、洋务派、顽固派、鸦片战争中抵抗派1、相同点:①阶级属性一致,都属于封建统治阶级。

②本质出发点相同,都是为了维护清朝统治。

③对待人民革命都主张严厉镇压。

2、不同点:①对外国侵略,鸦片战争中抵抗派主张抵抗侵略、维护主权,洋务派、顽固派对外国妥协投降。

②对外洋事物,洋务派、抵抗派主张学习西方先进技术,达到维护统治的目的,顽固派反对一切外洋事物,盲目排外。

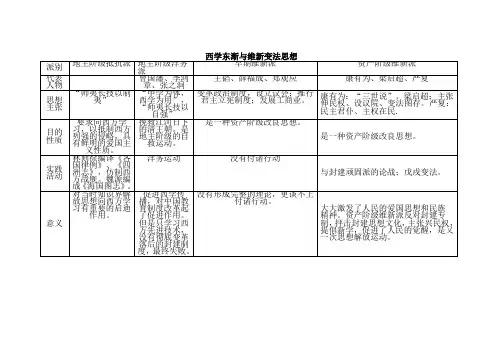

二、洋务派和早期维新派、维新派1、相同点:都是在民族危机严重的情况下产生的,都主张学习西方,最终未付诸实践或实践失败。

2、不同点:①阶级属性不同:前者代表地主阶级利益,后两者代表资产阶级利益。

②主张的侧重点不同,洋务派以奕訢、曾国藩等人为首,主张学习西方先进科技,镇压革命;早期维新派以王韬、郑观应等人为代表,强调学习两方,但未形成完整的理论体系;维新派以康有为、梁启超为代表,主张发展资本主义,实行君主立宪。

故前者学习西方是“中体西用”,后两者主张全方位学习西方。

③目的不同:前者是从维护封建统治为出发点,后两者是为挽救民族危亡。

三、资产阶级维新派与资产阶级革命派1.相同点:①阶级属性相同,都是资产阶级性质。

②主张有相同的一面,即都主张向西方学习,发展资本主义,挽救民族危机。

③都是在民族危机严重、社会矛盾尖锐的背景下产生的。

④都有进步性。

⑤都脱离群众,在反帝反封建方面存在着局限性。

2.不同点:①方式上,维新派主张改良,革命派主张革命。

②认识上,维新派对清王朝抱有幻想,没有明确提出反封建和反清主张,局限性更明显;而革命派则提出了“驱除鞑虏”的口号,把斗争矛头直指清政府。

③作用和影响方面,资产阶级革命派的实际影响更大,通过辛亥革命推翻了清王朝,结束了两千多年的封建君主专制政体,建立了资产阶级共和国,使民主共和的观念深入人心。

3.产生上述差别的主要原因:二者是资产阶级中的不同派别,维新派代表了民族资产阶级的上层分子,与封建主义及帝国主义有一定的联系;而革命派则是中下层分子,其革命性较强。

《中国近代现代史》隐性知识结构点击《中国近代现代史》教材的诸多知识结构是显而易见的,如外国侵华史、中华民族抗争史、中国人民探索史、国共关系史、共和国发展史等;但是教材里也存在着大量隐性的知识结构,这类知识结构的特点是:知识点不多,零散地分布于不同的章节之中,不易被学生察觉和把握,而它们往往又是近年高考历史试题着重考查的内容。

因此,笔者对这类隐性知识结构进行了发掘,现将《中国近代现代史》教材的隐性隐性知识结构整合如下。

1、近代以来,中国社会性质发生的3次变化:1840—1949年是半殖民地半封建社会,1949—1956年是新民主主义社会,1956年以后是社会主义社会。

2、近代以来,中国政局的3次演变:1840—1912年属晚清统治时期,1912—1949年属中华民国时期,1949年以后属社会主义社会时期。

3、近代史上出现的民族资产阶级3个政治派别及其主张:①资产阶级维新派,主张实行资产阶级改良方案。

②资产阶级革命派,主张建立资产阶级共和国方案。

③资产阶级激进民主派,主张学习西方的民主与科学。

4、旧民主主义革命时期的3次革命高潮:太平天国运动、义和团运动、辛亥革命。

5、旧民主主义革命时期的3次思想解放运动:维新派与顽固派的论战。

革命派与保皇派的论战。

新文化运动时期的“问题与主义之争”。

6、旧民主主义革命时期,中国人民探索活动的3个阶段及特征:①从鸦片战争到甲午中日战争阶段,主要学习以船坚炮利为核心的西方物质文明。

②从甲午中日战争到辛亥革命阶段,主要仿效西方变革中国传统的政治体制。

③从辛亥革命到五四运动阶段,主要由宣传西方的民主、科学发展到走十月革命道路。

7、新民主主义革命以来,党的工作重心的3次转移:①1927年开始,从城市逐步转移到农村,开创了农村包围城市的革命道路。

②1949年开始,从农村转移到城市,开始了由城市领导农村时期。

③1978年开始,从阶级斗争转移到经济建设上来了,开始了社会主义现代化建设新时期。

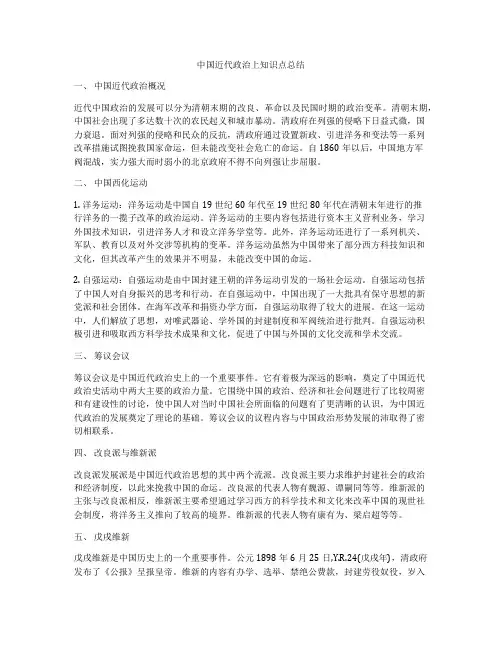

中国近代政治上知识点总结一、中国近代政治概况近代中国政治的发展可以分为清朝末期的改良、革命以及民国时期的政治变革。

清朝末期,中国社会出现了多达数十次的农民起义和城市暴动。

清政府在列强的侵略下日益式微,国力衰退。

面对列强的侵略和民众的反抗,清政府通过设置新政、引进洋务和变法等一系列改革措施试图挽救国家命运,但未能改变社会危亡的命运。

自1860年以后,中国地方军阀混战,实力强大而时弱小的北京政府不得不向列强让步屈服。

二、中国西化运动1. 洋务运动:洋务运动是中国自19世纪60年代至19世纪80年代在清朝末年进行的推行洋务的一揽子改革的政治运动。

洋务运动的主要内容包括进行资本主义营利业务,学习外国技术知识,引进洋务人才和设立洋务学堂等。

此外,洋务运动还进行了一系列机关、军队、教育以及对外交涉等机构的变革。

洋务运动虽然为中国带来了部分西方科技知识和文化,但其改革产生的效果并不明显,未能改变中国的命运。

2. 自强运动:自强运动是由中国封建王朝的洋务运动引发的一场社会运动。

自强运动包括了中国人对自身振兴的思考和行动。

在自强运动中,中国出现了一大批具有保守思想的新党派和社会团体。

在海军改革和捐资办学方面,自强运动取得了较大的进展。

在这一运动中,人们解放了思想,对唯武器论、学外国的封建制度和军阀统治进行批判。

自强运动积极引进和吸取西方科学技术成果和文化,促进了中国与外国的文化交流和学术交流。

三、筹议会议筹议会议是中国近代政治史上的一个重要事件。

它有着极为深远的影响,奠定了中国近代政治史活动中两大主要的政治力量。

它围绕中国的政治、经济和社会问题进行了比较周密和有建设性的讨论,使中国人对当时中国社会所面临的问题有了更清晰的认识,为中国近代政治的发展奠定了理论的基础。

筹议会议的议程内容与中国政治形势发展的沛取得了密切相联系。

四、改良派与维新派改良派发展派是中国近代政治思想的其中两个流派。

改良派主要力求维护封建社会的政治和经济制度,以此来挽救中国的命运。

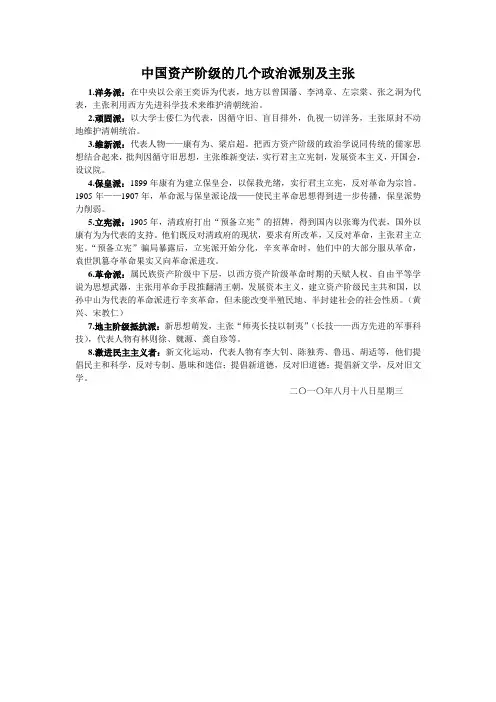

中国资产阶级的几个政治派别及主张1.洋务派:在中央以公亲王奕诉为代表,地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表,主张利用西方先进科学技术来维护清朝统治。

2.顽固派:以大学士倭仁为代表,因循守旧、盲目排外,仇视一切洋务,主张原封不动地维护清朝统治。

3.维新派:代表人物——康有为、梁启超。

把西方资产阶级的政治学说同传统的儒家思想结合起来,批判因循守旧思想,主张维新变法,实行君主立宪制,发展资本主义,开国会,设议院。

4.保皇派:1899年康有为建立保皇会,以保救光绪,实行君主立宪,反对革命为宗旨。

1905年——1907年,革命派与保皇派论战——使民主革命思想得到进一步传播,保皇派势力削弱。

5.立宪派:1905年,清政府打出“预备立宪”的招牌,得到国内以张骞为代表,国外以康有为为代表的支持。

他们既反对清政府的现状,要求有所改革,又反对革命,主张君主立宪。

“预备立宪”骗局暴露后,立宪派开始分化,辛亥革命时,他们中的大部分服从革命,袁世凯篡夺革命果实又向革命派进攻。

6.革命派:属民族资产阶级中下层,以西方资产阶级革命时期的天赋人权、自由平等学说为思想武器,主张用革命手段推翻清王朝,发展资本主义,建立资产阶级民主共和国,以孙中山为代表的革命派进行辛亥革命,但未能改变半殖民地、半封建社会的社会性质。

(黄兴、宋教仁)7.地主阶级抵抗派:新思想萌发,主张“师夷长技以制夷”(长技——西方先进的军事科技),代表人物有林则徐、魏源、龚自珍等。

8.激进民主主义者:新文化运动,代表人物有李大钊、陈独秀、鲁迅、胡适等,他们提倡民主和科学,反对专制、愚昧和迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

二〇一〇年八月十八日星期三。

1.清朝末年—专制主义中央集权制度。

(封建君主专制)至1840年,第一次鸦片战争是中国近代史的开端。

“闭关锁国”后的中国逐步落后于世界大潮,但是在外贸中,中国一直处于出超地位。

为了扭转对华贸易逆差,英国开始向中国走私鸦片,来获取暴利。

1839年6月林则徐前往广州开展禁烟运动,打击了英国走私贩的嚣张气焰,同时影响到了英国的利益。

为打开中国市场大门,英国借口虎门销烟而发动了侵略战争。

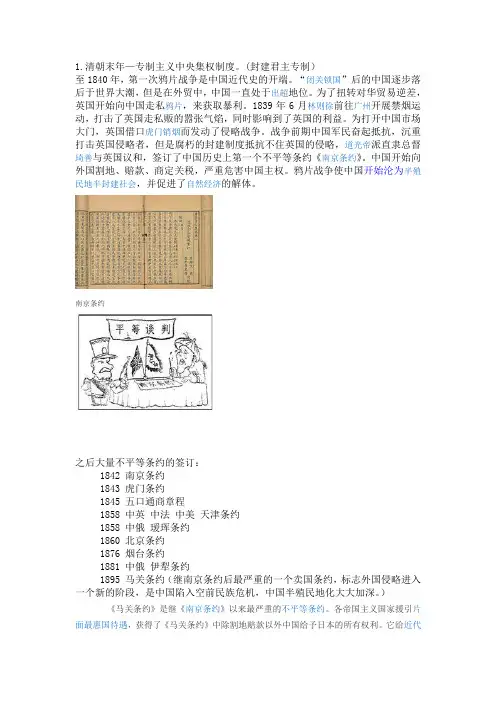

战争前期中国军民奋起抵抗,沉重打击英国侵略者,但是腐朽的封建制度抵抗不住英国的侵略,道光帝派直隶总督琦善与英国议和,签订了中国历史上第一个不平等条约《南京条约》。

中国开始向外国割地、赔款、商定关税,严重危害中国主权。

鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会,并促进了自然经济的解体。

南京条约之后大量不平等条约的签订:1842 南京条约1843 虎门条约1845 五口通商章程1858 中英中法中美天津条约1858 中俄瑷珲条约1860 北京条约1876 烟台条约1881 中俄伊犁条约1895 马关条约(继南京条约后最严重的一个卖国条约,标志外国侵略进入一个新的阶段,是中国陷入空前民族危机,中国半殖民地化大大加深。

)《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约。

各帝国主义国家援引片面最惠国待遇,获得了《马关条约》中除割地赔款以外中国给予日本的所有权利。

它给近代中国社会带来严重危害,是帝国主义变中国为半殖民地半封建社会的一个重要的步骤《马关条约》中文原件《马关条约》谈判情景《马关条约》反映了帝国主义资本输出,分割世界的侵略要求。

外国资本主义对中国的侵略进入一个新的阶段。

总之,《马关条约》使中国面临空前严重的民族危机,中国社会半殖民地化的程度大大加深了。

2.1901 殖民地化专制主义中央集权制度(辛丑条约之后清政府完全沦为帝国主义奴役中国的工具)。

《辛丑条约》,亦称《辛丑各国和约》、《北京议定书》,是中国清朝政府与英国、美国、日本、俄国、法国、德国、意大利、奥匈、比利时、西班牙和荷兰在义和团运动失败、八国联军攻入北京后签定的一个和平协定。

中国近代主要政治派别之联系比较广东省佛山市三水实验中学夏克传邮码:528100一、洋务派、顽固派、鸦片战争中抵抗派1、相同点:①阶级属性一致,都属于封建统治阶级。

②本质出发点相同,都是为了维护清朝统治。

③对待人民革命都主张严厉镇压。

2、不同点:①对外国侵略,鸦片战争中抵抗派主张抵抗侵略、维护主权,洋务派、顽固派对外国妥协投降。

②对外洋事物,洋务派、抵抗派主张学习西方先进技术,达到维护统治的目的,顽固派反对一切外洋事物,盲目排外。

二、洋务派和早期维新派、维新派1、相同点:都是在民族危机严重的情况下产生的,都主张学习西方,最终未付诸实践或实践失败。

2、不同点:①阶级属性不同:前者代表地主阶级利益,后两者代表资产阶级利益。

②主张的侧重点不同,洋务派以奕訢、曾国藩等人为首,主张学习西方先进科技,镇压革命;早期维新派以王韬、郑观应等人为代表,强调学习两方,但未形成完整的理论体系;维新派以康有为、梁启超为代表,主张发展资本主义,实行君主立宪。

故前者学习西方是“中体西用”,后两者主张全方位学习西方。

③目的不同:前者是从维护封建统治为出发点,后两者是为挽救民族危亡。

三、资产阶级维新派与资产阶级革命派1.相同点:①阶级属性相同,都是资产阶级性质。

②主张有相同的一面,即都主张向西方学习,发展资本主义,挽救民族危机。

③都是在民族危机严重、社会矛盾尖锐的背景下产生的。

④都有进步性。

⑤都脱离群众,在反帝反封建方面存在着局限性。

2.不同点:①方式上,维新派主张改良,革命派主张革命。

②认识上,维新派对清王朝抱有幻想,没有明确提出反封建和反清主张,局限性更明显;而革命派则提出了“驱除鞑虏”的口号,把斗争矛头直指清政府。

③作用和影响方面,资产阶级革命派的实际影响更大,通过辛亥革命推翻了清王朝,结束了两千多年的封建君主专制政体,建立了资产阶级共和国,使民主共和的观念深入人心。

3.产生上述差别的主要原因:二者是资产阶级中的不同派别,维新派代表了民族资产阶级的上层分子,与封建主义及帝国主义有一定的联系;而革命派则是中下层分子,其革命性较强。

萧功秦:中国近代以来的六次政治选择20XX年07月29日13:07凤凰网萧功秦我要评论(2)字号:T|T中国近代以来的六次政治选择(上)人们常说,每一个时代的人们,总是要重新地审视和解读以往的历史。

因为每个时代的人们有他们自己的问题,他们总是希望从自己关切的角度、从历史当中来获得对自己的启示。

我们正处在一个现代化的时代,我们当然会非常有兴趣的想了解我们过去的前人,他们是怎么经历现代化的挑战的?他们在经历现代化的挑战过程当中有什么教训?他们经历了什么样的挫折?对我们有什么启示?因此从这个意义上来说,我们可以从一个政治选择这个角度来看待我们一百多年所经历的这段历史。

那么从近代以来,中国作为一个后发展的传统国家,在西方挑战的压力下面开始了现代化的过程,而这种现代化实际上应该是从洋务运动开始的。

因为中国在西方的压力下面,它感受到了前所未有的大变局,感受到数千年所未有的强敌。

那么针对这种强敌和大变局,他们当然就有一种想摆脱这种危机的愿望,而要摆脱这种危机只有模仿西方的文明,在模仿西方文明的过程当中,中国就自觉地、或不自觉地走上了现代化的道路。

现代化的过程需要一种新的载体,一种政治载体,那么什么样的政治载体适合于推进中国的现代化呢?实际上这是一个全民族的一个试错过程,一个全民族的集体的试错过程。

实际上以往的时代,人们在不同的社会的客观的条件制约下面,根据人们自己对什么是富强的理解,同时也根据他们所能够获得的政治资源,从而形成了不同的政治选择,我们这里所说的政治选择,就是指特定的政治体制,与现代化的战略相结合,而形成的一种政治模式。

人们是用这个模式来实现中国的现代化的,这种前后相继的政治模式形成的历史,实际上就是我们一百四十年来的中国的现代化的历史。

大体上说,中国的现代化经历了六次政治选择,因为他们所作出的政治选择,他们所代表的政治选择,实际上就影响了中国人的命运。

那么首先我要谈的是第一种政治模式,我们把它称为叫做晚清的开明专制化模式。