近代中国各思想派别

- 格式:docx

- 大小:18.21 KB

- 文档页数:1

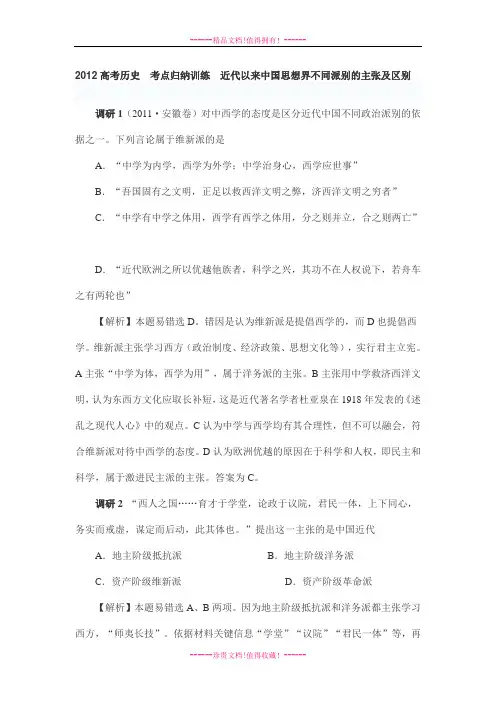

2012高考历史考点归纳训练近代以来中国思想界不同派别的主张及区别调研1(2011·安徽卷)对中西学的态度是区分近代中国不同政治派别的依据之一。

下列言论属于维新派的是A.“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”B.“吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者”C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”D.“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮也”【解析】本题易错选D。

错因是认为维新派是提倡西学的,而D也提倡西学。

维新派主张学习西方(政治制度、经济政策、思想文化等),实行君主立宪。

A主张“中学为体,西学为用”,属于洋务派的主张。

B主张用中学救济西洋文明,认为东西方文化应取长补短,这是近代著名学者杜亚泉在1918年发表的《述乱之现代人心》中的观点。

C认为中学与西学均有其合理性,但不可以融会,符合维新派对待中西学的态度。

D认为欧洲优越的原因在于科学和人权,即民主和科学,属于激进民主派的主张。

答案为C。

调研2“西人之国……育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。

”提出这一主张的是中国近代A.地主阶级抵抗派B.地主阶级洋务派C.资产阶级维新派D.资产阶级革命派【解析】本题易错选A、B两项。

因为地主阶级抵抗派和洋务派都主张学习西方,“师夷长技”。

依据材料关键信息“学堂”“议院”“君民一体”等,再结合所学知识可知,这符合资产阶级维新派的主张,资产阶级维新派在经济上主张发展民族工商业,与外国进行商战;在文化上主张兴办学校,学习西方自然科学知识;在政治上主张革新,实行君主立宪制度等,故本题选C。

地主阶级抵抗派和洋务派只主张学习西方的科学技术,并未涉及政治制度变革,故A、B错误;资产阶级革命派主张推翻帝制,与材料中的“君民一体”不符,排除D。

通关锦囊中国近代史上坚持“中体西用”的派别很多学生认为“中体西用”是洋务派的“专用”思想,其实,在中国近代史上,提倡“中体西用”的不仅仅是洋务派,早期维新派也提倡这一主张。

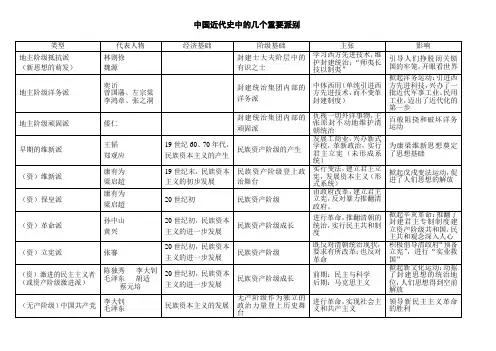

近代中国人民的探索史中国近代史,既是资本主义列强侵略中国,勾结中国封建统治者把中国变为半殖民地半封建社会的屈辱史;也是中国人民不断反抗外国资本主义侵略和反抗本国的封建统治的抗争史;同时更是中国社会各阶级、各阶层、各政治派别探索国家出路的探索史。

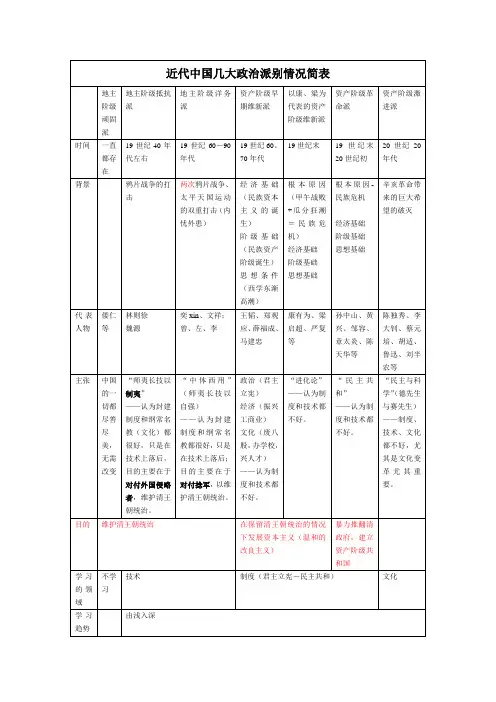

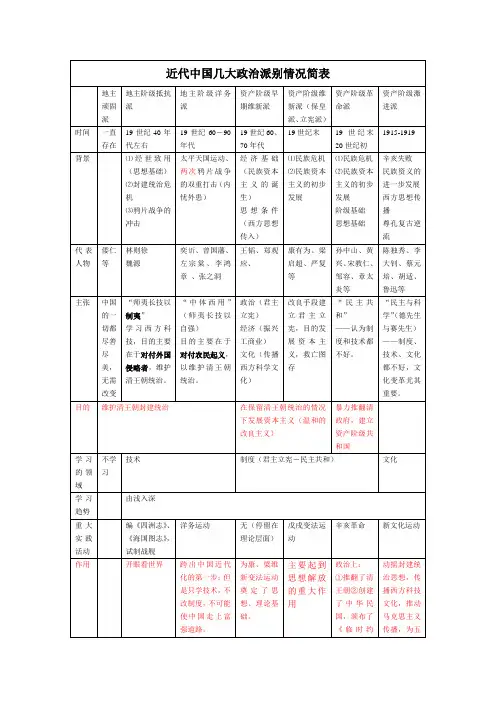

这种抗争与探索,对外以反侵略、捍卫民族独立为旗帜;对内以反专制独裁、争取社会进步为核心,抗争与探索互相交织,推动中国社会不断向前发展.1.地主阶级抵抗派(改革派)背景和主张:鸦片战争的失败,使一些地主阶级的爱国知识分子从“天朝上国”的梦幻中惊醒,开始注目世界、关心时局、寻求强国御侮之道其主张是“师夷长技以制夷”。

结果:因清政府腐败、闭关政策和地主阶级的局限性而没明显实效评价:地主阶级抵抗派主张的提出使中国萌发了一股向西方学习的新思潮,激励着中国人为挽救民族危亡积极探索强国御侮之道。

由于实践有限,没有产生实际的效果。

2.地主阶级洋务派背景和主张:在两次鸦片战争和太平天国运动的双重打击下,面对内忧外患,清政府统治集团在如何解决内政外交上的众多危机时发生分歧,形成了洋务派和顽固派。

洋务派主张利用西方先进技术维护清朝统治,即“师夷长技以自强”。

结果:由于外国阻挠,封建顽固势力的破坏、力量分散等导致洋务运动破产。

评价:洋务运动由于以维护清朝的封建统治为目的,没有从政治制度上学习西方,决定了它不可能使中国走上富强的道路,是地主阶级的自救运动。

但是洋务运动是中国历史第一次把学习西方的思想主张具体实践化。

它引进了西方近代科学和生产技术,是中国近代化的开端,并诱导了民族资本主义的产生;举办新式学堂,开始了中国的近代教育;促进了西方政治学说、民主思想的传播;民用企业的创办对外国经济侵略起了一定的抵制作用。

3.农民阶级背景和主张:太平天国定都天京之后,为了调动农民革命的积极性和把革命推向深入,颁布《天朝田亩制度》。

通过这一方案,想要建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿、有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。

中国近代主要政治派别之联系比较广东省佛山市三水实验中学夏克传邮码:528100一、洋务派、顽固派、鸦片战争中抵抗派1、相同点:①阶级属性一致,都属于封建统治阶级。

②本质出发点相同,都是为了维护清朝统治。

③对待人民革命都主张严厉镇压。

2、不同点:①对外国侵略,鸦片战争中抵抗派主张抵抗侵略、维护主权,洋务派、顽固派对外国妥协投降。

②对外洋事物,洋务派、抵抗派主张学习西方先进技术,达到维护统治的目的,顽固派反对一切外洋事物,盲目排外。

二、洋务派和早期维新派、维新派1、相同点:都是在民族危机严重的情况下产生的,都主张学习西方,最终未付诸实践或实践失败。

2、不同点:①阶级属性不同:前者代表地主阶级利益,后两者代表资产阶级利益。

②主张的侧重点不同,洋务派以奕訢、曾国藩等人为首,主张学习西方先进科技,镇压革命;早期维新派以王韬、郑观应等人为代表,强调学习两方,但未形成完整的理论体系;维新派以康有为、梁启超为代表,主张发展资本主义,实行君主立宪。

故前者学习西方是“中体西用”,后两者主张全方位学习西方。

③目的不同:前者是从维护封建统治为出发点,后两者是为挽救民族危亡。

三、资产阶级维新派与资产阶级革命派1.相同点:①阶级属性相同,都是资产阶级性质。

②主张有相同的一面,即都主张向西方学习,发展资本主义,挽救民族危机。

③都是在民族危机严重、社会矛盾尖锐的背景下产生的。

④都有进步性。

⑤都脱离群众,在反帝反封建方面存在着局限性。

2.不同点:①方式上,维新派主张改良,革命派主张革命。

②认识上,维新派对清王朝抱有幻想,没有明确提出反封建和反清主张,局限性更明显;而革命派则提出了“驱除鞑虏”的口号,把斗争矛头直指清政府。

③作用和影响方面,资产阶级革命派的实际影响更大,通过辛亥革命推翻了清王朝,结束了两千多年的封建君主专制政体,建立了资产阶级共和国,使民主共和的观念深入人心。

3.产生上述差别的主要原因:二者是资产阶级中的不同派别,维新派代表了民族资产阶级的上层分子,与封建主义及帝国主义有一定的联系;而革命派则是中下层分子,其革命性较强。

中国近代史上的三次思想解放运动作者:姜瑞萍来源:《新课程·教研版》2010年第10期思想文化是一定时期政治经济的反映。

思想文化上的表现是出现中国近代史上重要的三次思想解放运动。

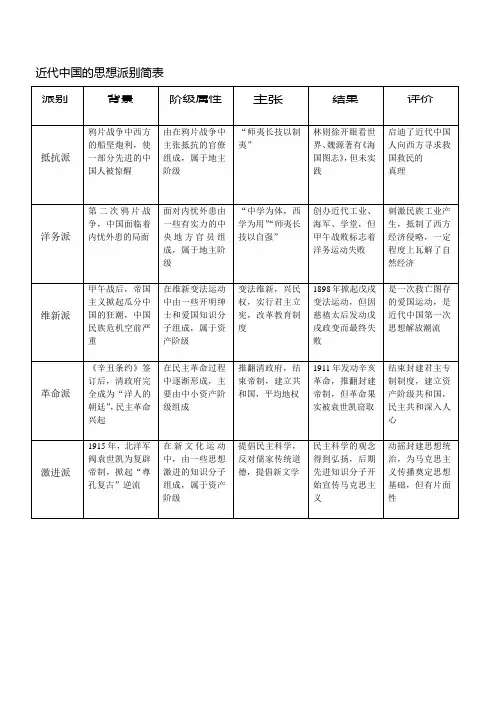

一、维新派与顽固派的论战背景:①甲午中日战争后,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。

②清政府为解决财政危机,放松了对民间设厂的限制,民族资本主义初步发展,民族资产阶级力量壮大。

为了救亡图存,发展资本主义,资产阶级首先在思想上进行准备。

派别:资产阶级维新派与封建顽固势力。

学习对象:日本。

原因:日本是我们的邻国,美国叩关后,日本成为半殖民地半封建国家,但是明治维新使日本改变了半殖民地半封建的状态,迅速走上了发展资本主义的道路,成为亚洲强国。

代表人物:康有为把西方资产阶级的政治学说同传统的儒家思想相结合,写成《新学伪经考》、《孔子改制考》。

梁启超主笔《时务报》,发表《变法通议》,提出“变着,天下之公理”。

论战内容:要不要变法、要不要兴民权,实行君主立宪、要不要提倡西学,改革教育制度。

实质:资本主义思想与封建主义思想的正面交锋。

影响:使一些知识分子开始摆脱封建思想的束缚,推动了变法运动的高涨,形成中国近代第一次思想解放潮流,为百日维新的进行提供了思想准备。

二、革命派与保皇派的论战背景:随着资本主义的发展,资产阶级力量壮大,要求用革命手段推翻清政府,而康有为、梁启超极力维护清朝统治,反对革命。

派别:资产阶级革命派与资产阶级保皇派。

阵地:革命派《民报》、保皇派《新民丛报》。

内容:要不要以暴力推翻清朝统治、要不要实行民主政治、要不要改变封建土地制度。

实质:是资产阶级内部就中国实行何种政体的论战。

影响:促进了民主革命思想的传播,推动民主革命高潮的到来。

三、新文化运动背景:政治上,辛亥革命后,国家情况日益黑暗,先进知识分子为改变这种局面继续寻找新出路;经济上,民族资本主义进一步发展,资产阶级强烈要求实行民主政治,以便更好地发展资本主义;思想文化上,新式学堂的建立和留学风气日盛,使西方启蒙思想进一步传播,辛亥革命又使民主共和思想深入人心,但袁世凯却掀起尊孔复古逆流,具有民主思想的知识分子无法容忍。

谈谈对中国近代文化保守主义的认识文化保守主义是在中西文化双重危机的背景下产生的,中国近代以来的文化保守主义思潮也是在民族文化危机的背景下产生的。

中国的文化保守主义者,一方面在维护传统的基础上反省传统,一方面在批判西方的前提下学习西方,主张以中国传统文化为本位,融会调和西方文化,重建中华民族的文化系统。

文化保守主义具有浓厚的民族主义色彩,具有强烈的文化优越意识,但值得注意的是,文化上保守并不意味着这些人的政治取向也都趋向保守。

中国近代以来的文化保守主义主要有五个派别。

分别是国粹派,代表人物是章太炎、邓实、刘师培、黄侃、马叙伦等;孔教派,代表人物有康有为、沈曾植、陈焕章、马其昶等;东方文化派,代表人物有杜亚泉、钱智修、梁漱溟、张君劢等;学衡派,主要人物是梅光迪、胡先啸、吴宓、柳诒征等;新儒家,代表人物是熊十力、梁漱溟、冯友兰、钱穆、张君劢等。

文化保守主义在中国近代的发展大致经历三个阶段。

第一阶段是清末民初时期,是文化保守主义思潮的起源时期,此时主要是国粹派和孔教派的活动。

原因是中国文化受到西学冲击,中国文化存在危机,有识之士提出救亡必先救学,其次是受到日本学者保存国粹,可以强国思想的影响。

第二阶段是五四时期,是文化保守主义思潮的兴盛时期。

文化保守主义在这一时期兴盛的原因是知识分子对五四新文化运动激烈反传统和主张西化的抗拒与回应,以及一战后西方兴起的东方文化救世论对中国知识分子影响。

第三阶段是20世纪三四十年代,文化保守主义思潮逐渐走向成熟。

在民族危机加强的历史背景下,中国本位文化派和新儒家得到了长足发展,尤以新儒家的发展最为亮眼。

从新儒学自身的发展来看,经过了五四新文化运动时期的理论准备,对西方哲学的理解与消化,到三四十年代,伴随着一批留学欧美,并对西方哲学有相当研究的学者加入,新儒学逐渐走向成熟。

中国的文化保守主义自产生起,就注定不能置身近代的文化论战之外。

除五四运动以前国粹派和孔教派人物参与的文化论战外,文化保守主义者在五四以后先后参与了1919年问题与主义论战、1923年科玄论战、30年代的中西文化大论战、三四十年代新儒家与马克思主义者的论战。

中国近代政治思想与革命理论从晚清到民国时期,中国的政治环境发生了巨大的变化,各种政治思想也应运而生。

这些政治思想不仅影响了中国近代的社会文化,同时也为中国的革命理论提供了丰富的思想资源。

就此而言,本篇文章将探讨中国近代政治思想与革命理论的发展历程。

第一部分:晚清政治思想的特点晚清时期,中国面临着巨大的压力和危机,因此国家、社会和个人都迫切需要一种全新的理论体系来应对。

为了应对这种形势,晚清社会出现了不少新的思想潮流和政治理念。

其中主要有:1. 经世致用的思想经世致用是一种注重实用主义、倡导改良与进步的思想。

当时的一些思想家认为,经过改良和进步,中国可以摆脱当前的困境。

他们强调许多问题只有通过实践探索而不是空谈才能得到解决。

这个观念后来成为了维新思想的基础。

2. 民族主义晚清时期,中华民族面临着被西方列强侵略、瓦解、解体和摧毁的局面,这就使得许多人开始意识到民族问题的重要性。

民族主义便是在这个时期认识到了自我价值,强调维护国家的利益和尊严。

它启发了后来的革命思潮,提出了振兴中华民族的重要性。

3. 近代化的思想此时期的一些思想家认为,中国必须要借鉴西方先进国家的先进思想、先进技术和先进制度,加速自己的现代化进程,否则将难以适应和赢得国际竞争。

这个思想受到了当时的一些知识分子的追捧。

这种理论要求国家要寻求现代化的途径和方式,具有很高的现实意义。

第二部分:革命思潮的涌现在晚清、民国时期,一些人开展了反抗和反叛行动,他们当中有学者、士兵、商人和普通百姓等各式各样的人,他们奋斗着,为了实现自己的理想和信仰。

其中涌现出了一些重要的革命派别和运动。

1. 同盟会同盟会是中国近现代史上一个影响深远的重要组织,也是新民主主义革命的策源地之一。

这个组织成立于1905年,主张“驱除洋鬼子,恢复中华”,提出了争取民族独立、民主、民权的口号。

2. 民初的左翼思想派别在十月革命后,中国先进革命思想的最高水平发展在左派,发展出了中国特色的无产阶级政治思想。

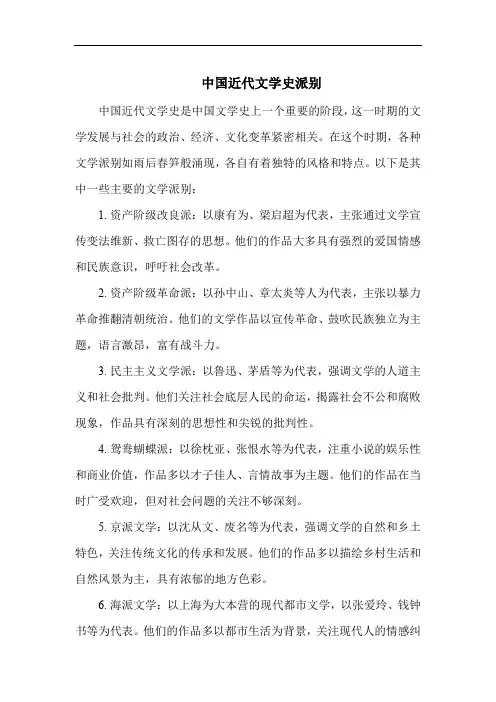

中国近代文学史派别中国近代文学史是中国文学史上一个重要的阶段,这一时期的文学发展与社会的政治、经济、文化变革紧密相关。

在这个时期,各种文学派别如雨后春笋般涌现,各自有着独特的风格和特点。

以下是其中一些主要的文学派别:1.资产阶级改良派:以康有为、梁启超为代表,主张通过文学宣传变法维新、救亡图存的思想。

他们的作品大多具有强烈的爱国情感和民族意识,呼吁社会改革。

2.资产阶级革命派:以孙中山、章太炎等人为代表,主张以暴力革命推翻清朝统治。

他们的文学作品以宣传革命、鼓吹民族独立为主题,语言激昂,富有战斗力。

3.民主主义文学派:以鲁迅、茅盾等为代表,强调文学的人道主义和社会批判。

他们关注社会底层人民的命运,揭露社会不公和腐败现象,作品具有深刻的思想性和尖锐的批判性。

4.鸳鸯蝴蝶派:以徐枕亚、张恨水等为代表,注重小说的娱乐性和商业价值,作品多以才子佳人、言情故事为主题。

他们的作品在当时广受欢迎,但对社会问题的关注不够深刻。

5.京派文学:以沈从文、废名等为代表,强调文学的自然和乡土特色,关注传统文化的传承和发展。

他们的作品多以描绘乡村生活和自然风景为主,具有浓郁的地方色彩。

6.海派文学:以上海为大本营的现代都市文学,以张爱玲、钱钟书等为代表。

他们的作品多以都市生活为背景,关注现代人的情感纠葛和心理变化,风格独特,语言华丽。

7.左翼文学:以茅盾、丁玲等为代表,强调文学的阶级性和社会使命。

他们关注工人阶级和农民的生活,作品具有鲜明的政治色彩和革命意识。

8.新月诗派:以闻一多、徐志摩等为代表,主张诗歌的格律和音乐美,强调情感表达的真实和自然。

他们的诗歌风格清新、优美,注重形式和技巧的运用。

9.现代派文学:以戴望舒、卞之琳等为代表,注重表现现代人的孤独、迷茫和异化感。

他们的作品多运用象征、隐喻等手法,语言简洁、含蓄,富有哲理意味。

10.延安文艺:以毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》为指导思想,强调文艺为工农兵服务,作品多反映革命斗争和人民生活。

九一八中国近代史学者的学术派别近代史是历史学研究的一个重要分支,其中九一八事变被认为是中国近代史的重要转折点。

在这一时期,中国的近代史学者们形成了不同的学术派别,各自对于九一八事变及其背后的政治、经济、社会等问题进行了独特的研究与解读。

本文将对九一八中国近代史学者的学术派别进行探讨。

一、民族主义派别民族主义派别的学者们主要关注九一八事变对于中国民族主义情绪的激发以及中国民族独立运动的兴起。

他们认为九一八事变是帝国主义国家对中国的侵略行为,呼吁中国人民团结起来,推动抗日斗争的开展。

这些学者通过研究九一八事变的政治经济背景、国内外力量的作用等,探讨了中国民族主义的兴起与发展。

二、马克思主义派别马克思主义派别的学者认为九一八事变是中国社会阶级矛盾的集中爆发,帝国主义侵略是由于中国资本主义发展不充分所导致的。

这些学者通过阶级斗争分析、生产力与生产关系的矛盾分析等,强调了中国近代史的阶级性和经济基础对于历史发展的决定作用。

他们提出了“中国革命必然走社会主义道路”的论断,并在实践中致力于推动中国社会主义革命的进行。

三、文化史派别文化史派别的学者们则将九一八事变与文化变革联系起来,认为这一时期的思想文化变迁对于中国近代史产生了重要的影响。

他们主要关注思想家、文化人物、文学作品等方面的研究,通过对文化现象的深入分析,试图揭示九一八事变对于中国文化的冲击以及文化的复兴与嬗变。

四、国际关系派别国际关系派别的学者们将九一八事变置于国际背景下进行研究,他们关注帝国主义国家之间的利益争夺、国际体系的变革以及九一八事变对于国际秩序的影响等方面。

这些学者较为注重对外交政策、国际关系理论等方面的研究,以全球视野来解读和分析九一八事变。

五、地方史派别地方史派别的学者主要关注九一八事变对于中国不同地区的影响及其在地方史上的意义。

他们通过细致入微的地方史考察,探讨了九一八事变对于不同地区政治、经济、社会等方面的影响与变化。

这些学者对于地方史的研究有助于我们更加深入地了解九一八事变的多个层面与维度。

近代中国的思想运动近代中国的思想运动是中国近代以来思想变革的典型表现,它指的是为了改革中国的社会制度和政治体制而展开的组织性的思想活动。

中国近代包括清末民初(公元1644年—1911年)、中华民国(1912—1949)以及新中国(1949—至今)。

近代中国思想变革的主要动因是政治动乱、外来冲击、经济萧条更替以及对外强权占领。

这种变革引起了一些思想家的注意,不仅鉴赏以前政治文明的改革动机,而且从更广的角度和更深的层次来思考中国的现实问题,从而催生了一系列思想运动和学说,这些思想运动反映了中国近代思想变革的总体特点。

近代中国思想运动的产生有四大趋势:维护传统和封建礼教;反抗内外侵略;寻求社会改革;以及明确传统文化基础。

维护传统和封建礼教潮流体现在清代新教运动当中,如纳兰性德运动和同盟会运动,他们试图以中国的传统文化来抵抗外来的主义思潮,以维护传统的文化和封建礼教,并努力以增强保守教育以抵制近代西方先进意识形态的进入。

反抗内外侵略潮流则体现在曾国藩完全学运动,义和团运动,波斯煤气大联盟运动等中间。

这些运动一方面主张维护中华文明的自主权,另一方面也认为必须采取各种政治举措,增强国家的实力,以便反抵外部势力的压迫。

寻求社会改革潮流代表是以陈独秀、施耐庵为主要代表的圣贤教派、王安石及其改造的列强谋安小组以及崇祯三朝贞观批判制度的活动。

他们认为,社会只有在放弃封建礼教,实现宪政改革,改变贫富差距,实施社会保障等方面,才能得到救赎。

明确传统文化基础是近代中国思想变革中突出的特征。

有选自国内学术流派形成的国学大师如梁启超;亦有因通过求学进修洋务学而汲取外来学术精华,再兼容国学与洋学的学者如顾炎武,再有运用现代科学理论以批判及改造传统文化的学者如胡适,以及其他各种著名思想家,他们企图在现代文明的基础上,研究传统文化及其思想,以求恢复及改革现实的中国传统的文化和思想秩序。

近代中国的思想运动是由以上这几条思想派别和运动中形成的,有些是相互矛盾,有些是相互补充,它们代表了中国近代思想变革的精髓,深刻地影响了中国近代以来的思想变化和形态发展。