小儿营养性贫血-小儿营养性缺铁性贫血原因

- 格式:pptx

- 大小:256.61 KB

- 文档页数:52

【健康育儿】小儿缺铁性贫血营养性小细胞性贫血,主要是缺铁所致,其次是缺乏蛋白,这些物质的缺少都障碍血红蛋白的形成。

(改善性爱质量必备的八大准则)这种贫血可发生于小儿任何年龄,但以生长发育较快的婴小孩多见,3岁以下儿童发病率较高。

据1981年对我国11省市7岁以下小儿统计,1/3儿童有程度不同的贫血。

此病需要给予足够的重视。

病因有以下几方面:先天因素:出生时铁储存与贫血有关。

胎儿从母亲那里获得的铁在妊娠的最后3个月是最多的,主要储存在肝脏中。

此外,出生后破坏红细胞释放的铁可以满足出生后3~4个月造血的需要。

未成熟婴儿、多胞胎、多胞胎或患有严重缺铁性贫血的母亲,婴儿很早就会出现贫血症状。

饮食因素:饮食中的铁供给不足也是导致贫血的主要原因。

母乳中含铁量都较低,牛奶比人乳还少,如果单用奶类喂养而不及时添加含铁较多以及能促进铁吸收的辅助食品,也易造成缺铁性贫血。

个别儿童长期挑食或偏食,或长期腹泻,肠吸收不良,消化道畸形等都可造成缺铁性贫血。

生长因子:儿童生长时,血容量也会增加。

它们生长得越快,需要的铁就越多。

先天性铁储备在出生4~6个月时已耗尽。

一岁时,婴儿体重增加到出生时的三倍,早产儿体重增加5~6倍。

因此,婴儿,尤其是早产儿,最容易患缺铁性贫血。

新生儿的全身铁含量约为0.5克,成年人为5.0克。

因此,在整个儿童期,一般的膳食铁供应每天需要6~16mg。

铁的丢失较多:特别是长期少量失血,如反复鼻衄、咯血、便血(包括隐匿便血)等,常见出血性疾病、钩虫病,消化道畸形等都可引起缺铁性贫血。

缺铁性贫血的发病相对缓慢。

开始时,皮肤和粘膜逐渐变白或变黄。

最明显的部位是嘴唇、口腔粘膜和甲床。

容易疲劳。

大一点的孩子经常抱怨头晕、耳鸣、眼前发黑等。

如果血红蛋白降至6克以下,可能会出现精神烦躁、易哭、情绪低落、缺乏活动、食欲不振、消化不良、肝脾淋巴结轻度肿胀、呼吸脉搏加快、,重症患者的心前区杂音,甚至贫血性心脏病。

手和脚的指甲呈勺子状向中心凹陷。

3岁以下儿童营养性缺铁性贫血情况及相关因素分析【摘要】目的:了解我区3岁以下儿童营养性缺铁性贫血发生情况,探讨营养性缺铁性贫血发生的相关因素。

方法:对秀峰区772例3岁以下儿童的血红蛋白检查结果和对喂养的方法进行统计分析。

结果:3岁以下儿童贫血发生率31.22%,6-8个月龄儿童贫血发生率为42.31%最高,随着年龄的增加贫血发生率逐渐下降;男女性别无明显差异。

但与喂养方法(是否经常喂养动物性食物)有关系,贫血患病率随着膳食的平衡而降低。

结论:我区3岁以下儿童特别是6-8个月龄儿童贫血发生率较高,做好卫生宣教工作,使全社会尤其是家长认识到缺铁对小儿的危害性及做好预防工作的重要性,应通过各种方式加强对儿童家长科学喂养知识指导,防治并进以减少贫血的发生。

【关键词】婴幼儿;养性缺铁性贫血;因素分析【中图分类号】r 556 .3 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)08-0391-01小儿营养性缺铁性贫血(nutritional iron deficiency anemia,nida)是由于体内铁缺乏导致血红蛋白合成减少所致,铁剂治疗有效为特点[1]。

是小儿常见的一种营养性贫血,以婴幼儿发病率最高,2004年who公布的数据显示发展中国家53%的学龄期儿童存在贫血;我国2002年6月龄到6岁儿童贫血患病率为14%--36.6%[2],是我国重点防治的小儿常见病之一。

为了解本社区3岁以下儿童营养性缺铁性贫血发生情况,为制定干预措施提供依据。

现对在本社区卫生服务中心建立健康档案的3岁以下儿童进行血红蛋白含量测定和喂养方法调查的结果进行统计分析,报告如下。

1 对象与方法1.1对象在本社区卫生服务中心儿保门诊建立健康档案常住儿童。

1.2方法对3岁以下儿童进行测量血红蛋白含量和喂养方法的调查。

观察儿童在各种情况下与贫血的关系。

1.3贫血的诊断标准:在海平面地区,6月-5岁血红蛋白<110g/l。

婴儿贫血原因1)一是生成不足:包括造血物质如铁、叶酸、VtB12缺乏导致的营养性贫血和造血功能障碍如再生障碍性贫血;2)二是破坏过多:其中一种是红细胞内在缺陷造成的先天性遗传性贫血如遗传性球形红细胞增多症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(亦称蚕豆病)和地中海贫血,另一种是红细胞外在因素导致的非遗传性贫血如新生儿溶血病、自身免疫性溶血、感染性贫血等;3)三是丢失过多造成的失血性贫血。

如急性大出血、慢性消化道炎症、寄生虫病。

儿童期贫血多数是因为营养不良造成的,最常见的是缺铁性贫血和营养性巨幼红细胞性贫血(维生素B12、叶酸缺乏),或由于食物搭配不合理、慢性腹泻、反复感染使得铁和Vt12、叶酸的吸收障碍等均可引起营养性贫血。

A、缺铁性贫血:由体内缺铁影响血红素的合成所引起,是目前世界上比较普遍的问题,尤见于婴幼儿及生育年龄妇女。

据统计,我国近40%的学龄儿童和托幼儿童患有不同程度的贫血。

缺铁的主要原因有:1、人体内铁的需求量增加而摄入量相对不足婴幼儿生长速度很快,正常婴幼儿出生后5个月体重增加1倍,1岁时增加2倍。

婴幼儿在4—6个月后,体内储存的铁已经消耗渐尽,如仅以含铁量少的母乳喂养,可导致缺铁性贫血。

育龄妇女由于妊娠、哺乳,需铁量增加,加之妊娠期消化功能紊乱,铁的摄入和吸收不佳,也极易导致贫血。

2、铁吸收性障碍慢性贫血动物性食品中的血红色素铁可以直接以卟啉铁的形式被人体吸收,吸收率较高非血红色素铁的吸收取决于胃肠道的溶解度等因素,多种因素可阻碍铁的吸收。

B、营养性巨幼红血球性贫血:由于各种因素影响维生素B12及叶酸的摄入与吸收造成营养素巨幼红血球性贫血。

维生素B12和叶酸都在核酸代谢中起辅酶的作用,若缺乏则导致代谢障碍,从而影响原始红血球的成熟。

常发生于未加或者少加辅助食品、单纯以母乳喂养或淀粉喂养的婴儿,或反复感染及消化功能紊乱的小儿。

维生素B12缺乏可引起巨幼性红血球性贫血和神经系统的损害;叶酸缺乏除引起巨幼性红血球性贫血外,还有舌炎、口炎性腹泻等。

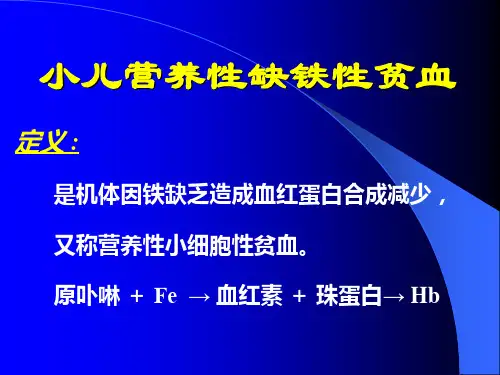

儿科医学:营养性缺铁性贫血(一)病因缺铁性贫血是由于体内铁缺乏导致的血红蛋白合成减少而引起的一种小细胞低色素性贫血。

婴幼儿发病率高,为小儿贫血中最常见者。

小儿缺铁的常见原因包括:1,先天储铁不足 2.铁摄入量不足 3.生长发育快 4.铁吸收障碍 5.铁的丢失过多。

(二)临床表现:6个月至2岁最多见。

缺铁通常经过以下三个阶段才发生贫血:铁减少期:此阶段体内储铁已减少,但供红细胞合成血红蛋白的铁尚未减少;红细胞生成缺铁期:此期储存铁进一步耗竭,红细胞生成所需的铁亦不足,但循环中血红蛋白的量尚未减少;缺铁性贫血期:此期出现小细胞低色素性贫血,还有一些非造血系统的症状。

1. 一般表现2.髓外造血表现:由于骨髓外造血反应,肝、脾可轻度肿大,年龄越小、病程越久贫血越重,肝、脾肿大越明显。

3.非造血系统症状:(1)消化系统症状:异食癖(2)神经系统症状(3)心血管系统症状(4)其他:因细胞免疫功能低下,常合并感染。

指趾甲可因上皮组织异常而出现反甲。

(三)实验室检查1.血象:血红蛋白降低比红细胞减少明显,呈小细胞低色素性贫血。

血涂片可见红细胞大小不等,以小细胞为多,中央淡染区扩大。

网织红细胞数正常或轻度减少。

2.骨髓象:幼红细胞增生活跃,以中、晚幼红细胞增生为主。

3.铁代谢的检查:(1)血清铁蛋白(SF): SF值可较灵敏地反应体内贮铁情况。

测定值低于12 u g/L提示缺铁。

(2)红细胞游离原口卜琳(FEP):增高。

(3)血清铁(SI)、总铁结合力(TIBC)和转铁蛋白饱和度(TS):缺铁性贫血时SI降低,和度增高及TS降低。

(4)骨髓可染铁:缺铁时细胞外铁粒减少,铁粒幼细胞数亦可减少(小于15%),是反映体内贮存铁的敏感而可靠的指标。

(四)预防和治疗:1.预防:母乳喂养,及时添加含铁丰富吸收率高的辅食;婴幼儿食品可加入适量铁剂进行强化;早产儿、低体重儿2个月给予铁剂预防。

2.治疗:口服铁剂为主,选用二价铁易吸收。

小儿贫血科普知识宣教一、小儿贫血有什么危害?小儿贫血根据外周血血红蛋白量和红细胞数,将贫血分为轻、中、重、极重四度。

根据疾病发生的原因,将贫血分为失血性,溶血性和生成不足性三类。

贫血对儿童的危害涉及全身多个系统。

如神经系统,可造成智力不可逆的损伤;消化系统,影响食欲和消化吸收,越不吃越贫血,越贫血越不想吃,恶性循环;还有免疫力低下,发育迟缓等等。

营养性缺铁性贫血是小儿贫血中最常见的一种类型,常见于6个月到2岁的小儿。

二、为什么宝宝会缺铁性贫血?1、生长发育快儿童在婴幼儿时期生长发育最快,随着体重增加血容量也快速增加,生长速度越快,铁的需要量相对越大,容易发生缺铁。

婴儿3-5个月时体重为初生时的2倍,至一岁时体重增至初生时的3倍,早产儿可增至5~6倍,如不添加含铁丰富的食物,宝宝就容易发生贫血。

2、铁摄入不足引起缺铁的主要原因是宝宝铁摄入不足。

一是先天铁储备不足。

宝宝从母体中储铁最多是在胎儿期的最后3个月,如果妈妈在孕期缺铁,也可能导致宝宝铁储备不足,而早产儿、双胎儿体内储铁较少,如果出生后不及时补充,缺铁是不可避免的。

二是后天补充不及时。

正常足月儿4—6个月后,体内储存的铁已经消耗渐尽,如仅以含铁量少的母乳喂养,没有及时添加富含铁、易吸收的辅食,或者宝宝挑食、偏食,容易导致缺铁性贫血。

3、铁丢失过多正常婴儿每天排泄铁比成人多。

此外,慢性腹泻、反复感染均可影响铁的吸收、利用和增加消耗,造成贫血发生。

三、如何识别宝宝是否贫血?轻、中度的贫血,一般没什么症状,往往不为家长们注意,等到就诊发现时,多已经是中度贫血了。

主要症状:*面色苍白(特别注意唇、指甲部分。

)*乏力、不爱活动,年长的宝宝会说头晕、耳鸣。

*食欲下降、少数异食癖。

*常有呕吐、腹泻,可出现口腔炎、舌炎、胃炎、消化不良等。

缺铁性贫血如果没有及时治疗,短期影响宝宝生长发育,长期甚至会影响宝宝的智力发展。

所以宝宝出现以上这些症状后,你就要警惕,尽早就医确诊。

小儿缺铁性贫血案例分析、病因、临床表现、预防及护理和健康宣教缺铁性贫血 (iron deficiency anemia,IDA)是一类具有小细胞低色素性、血清铁和转铁蛋白饱和度降低,铁剂治疗效果显著的贫血症。

该病可导致婴幼儿生长发育迟缓、反复呼吸道感染、胃肠功能紊乱,学龄前儿童注意力不集中、理解力降低,反应慢,行为异常等。

世界卫生组织(WHO)调查研究显示,我国7岁以下儿童缺铁性贫血患病率达7. 8%,而婴儿缺铁性贫血的患病率高达20.5%,研究显示,儿童缺铁性贫血发病率是呈明显增高趋势。

由此可见,我国儿童缺铁性贫血现状急需引起重视。

案例分析患儿:女,11月。

主诉:因脸色渐苍白,不活泼,无发热及出血现象,未予以特殊处理。

患儿系G1P1, 35周早产,纯母乳喂养至今。

体格检查:T36. 6℃,P120次/分,R32次/分,体重7. 0g.身长66cm。

脸色苍白,皮肤巩膜无黄染及出血点,双肺呼吸音清。

辅助检查:血常规提示WBC4. 0x10/L,LYM 39. 5%,MID 3. 7%,GRAN 56. 8%, RBC 2. 18x10/L, Hb 47g/L, HCT 15. 3%, MCV 7040,MCH 124pg, MCHC 17. 6g/L, PLT 194x10/L.诊断:营养性缺铁性贫血。

营养性缺铁性贫血患儿临床表现不明显,患病早期不易被识别。

对儿童进行营养性缺铁性贫血的预防和护理就尤为重要。

我们应该如何指导患儿家长预防及其护理呢?下面我们了解一下营养性缺铁性贫血的病因、临床表现及如何预防和护理。

病因1.母亲围产期因素婴幼儿IDA的发生与先天铁储备关系密切,母亲的孕前、孕期铁的营养状况对儿童影响很大,孕妇如果摄入铁元素不足,新生儿出生后体内铁元素就会缺乏。

而且新生儿早产也容易导致其出生是铁元素缺乏,进而引发营养性缺铁性贫血,有研究[5]显示贫血母亲所产小儿发生先天性铁储备不足概率明显高于无孕期贫血者2.铁摄入、吸收不足(1)婴幼儿辅食添加不合理和促铁吸收饮食不合理,年长儿偏食、挑食等饮食习惯可导致铁摄入量不足。

教案《小儿营养性缺铁性贫血》一、教案概述本教案是针对小儿营养性缺铁性贫血而设计的,旨在通过多种教学手段帮助学生了解该疾病的原因、症状、预防和治疗方法,并培养学生正确的营养观念和生活习惯。

二、教学目标1.知识目标:学生能够掌握小儿营养性缺铁性贫血的定义、原因、症状、预防和治疗方法。

2.技能目标:学生能够通过讨论、实验和案例分析等方式分析并解决小儿营养性缺铁性贫血相关问题。

3.情感目标:培养学生正确的营养观念和生活习惯,增强其保护自己健康的意识和能力。

三、教学内容2.小儿营养性缺铁性贫血的原因及症状。

3.预防小儿营养性缺铁性贫血的方法。

4.治疗小儿营养性缺铁性贫血的方法。

5.相关实验和案例分析。

四、教学过程1.导入(5分钟)通过提问引导学生思考:-你知道什么是贫血吗?-孩子的身体会出现什么症状才能判断是不是贫血?-贫血有哪些原因?2.了解小儿营养性缺铁性贫血(10分钟)通过讲解和图片展示,给学生介绍小儿营养性缺铁性贫血的定义、原因和症状。

3.探究小儿营养性缺铁性贫血的预防方法(25分钟)教师引导学生进行讨论,提出问题:-铁的摄入途径有哪些?-什么样的饮食有助于预防贫血?学生分组进行讨论,然后各小组派代表介绍讨论结果,并由教师进行点评和补充。

4.实验环节(30分钟)安排学生进行实验,实验内容可以是测定不同食物中铁的含量。

教师提供实验器材和相关指导,学生可以自由选择食物,并进行实验。

实验结束后学生分析实验结果,并进行讨论和总结。

5.案例分析(20分钟)教师提供几个小儿营养性缺铁性贫血的案例,学生分组讨论并给出解决方案。

每个小组选择一位代表进行汇报,并进行讨论和点评。

6.总结(10分钟)教师对本节课的内容进行总结,强调小儿营养性缺铁性贫血的预防和治疗方法。

五、教学评价通过实验和案例分析,考核学生对小儿营养性缺铁性贫血的理解和解决问题的能力。

可以通过课堂讨论的方式进行互动评价,还可以布置小组作业或写一篇关于小儿营养性缺铁性贫血的心得体会,对学生的认知和表达能力进行评价。

营养性缺铁性贫血患儿的护理营养性缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)是由于体内铁缺乏导致加红蛋白合成减少(hypochromia)而引起的一种小细胞低色素性贫血。

任何年龄均可发病,但以6个月至2岁的小儿最多见,是小儿贫血中最常见的一种,被卫生部列为儿童重点防治的“四病”之一。

【病因】铁是构成血红蛋白必需的原料。

任何引起体内铁缺乏的原因均可导致贫血1.先天储铁不足胎儿储存铁主要在胎儿期最后3个月从母体获得,故早产、双胎、孕母患缺铁性贫血等都可导致胎儿储存铁减少。

2.铁摄入不足食物铁供应不足是小儿缺铁性贫血的主要原因。

人乳、牛乳、谷物中含铁量均低,如果不及时添加含铁较多的辅食或年长儿偏食,容易发生缺铁性贫血。

3.生长发育快婴儿期和青春期小儿生长发育迅速,早产儿生长发育更快,铁的需要量相对增加,易发生缺铁。

小儿由于生长发育的需要,每须摄入的铁量相对较成人为多。

4.丢失过多正常婴儿每日排铁量相对较成人多,长期慢性失血亦可致铁缺乏。

正常婴儿每天排泄铁量相对比成人多。

每ml血约含0.5mg,长期慢性失血可致缺铁,如肠息肉、梅克尔憩室、膈疝、钩虫病等可致慢性失血,用不经加热处理的鲜牛奶喂养的婴儿可因对牛奶过敏而致肠出血(每天失血约0.7ml)。

5.吸收减少饮食搭配不合理可影响铁的吸收,慢性腹泻、反复感染可减少铁的吸收,增加铁消耗,影响铁利用【发病机制】铁缺乏对造血及多种组织器官的功能均有影响。

1.对造血系统的影响铁是合成血红蛋白的原料,缺铁时血红素生成不足,进而血红蛋白合成也减少,导致新生的红细胞内血红蛋白含量不足,细胞质减少,细胞变小;而缺铁对细胞的分裂、增殖影响较小故红细胞数量减少程度不如血红蛋白减少明显,从而形成小细胞低色素性贫血。

缺铁的病理生理通常包括以下三个阶段:①铁减少期(iron depletion,ID):此阶段体内储存铁已减少,但供红细胞合成血红蛋白的铁尚未减少;②红细胞生成缺铁期(iron deficient erythropoiesis,IDE):此期储存铁进一步耗竭,红细胞生成所需的铁亦不足,但循环中血红蛋白的量尚未减少;③缺铁性贫血期(iron deficiency anemia,IDA):此期出现小细胞低色素性贫血,还有一些非造血系统的症状2.对其他系统的影响缺铁可影响肌红蛋白的合成,并可使多种含铁酶(如细胞色素酶单胺氧化酶、核糖核苷酸还原酶、琥珀酸脱氢酶等)的活性减低。

预防小儿缺铁性贫血的措施

小儿缺铁性贫血又叫小儿营养性小细胞低色素性贫血,是婴幼儿时期最常见的一种贫血,两岁以下小儿发病率最高。

引起小儿缺铁性贫血的因素主要有:1、初生时的体重。

初生时

机体的体重与铁的含量成正比,体重低的小儿或早产儿更易发生贫血;

2、生长速度。

小儿生长速度快,机体对铁的需要大,而摄入相对少时,易发生缺铁性贫血;

3、饮食缺铁。

婴儿以乳类食品为主,此类

食品中铁的含量极低。

母乳铁的含量与母亲饮食有关系,母亲铁摄入不足时也可导致小儿缺铁;4、其他原因。

长期腹泻、呕吐、肠炎等,均可影响营养的吸收。

急性和慢性感染时,患儿食欲减退,胃肠道吸收不好,也能造成缺铁性贫血。

预防小儿缺铁性贫血的措施:1、首先应做好婴儿喂养指导。

母

乳中铁虽不够,但其吸收较好。

如不能用母乳喂养时,应选用强化铁配方奶喂养;2、4-6个月后应开始逐步逐量添加含铁丰富、适合小

儿消化的饮食。

如:蛋黄、猪肝、猪血、禽血、海带、发菜、紫菜、木耳、香菇等,其次为各种肉类、肾脏、菠菜、高粱、小米等;3、

多吃富含维生素C的新鲜水果或果汁,促进铁吸收;4、做好健康检

查工作,定期进行贫血普查,有异常应及早治疗。

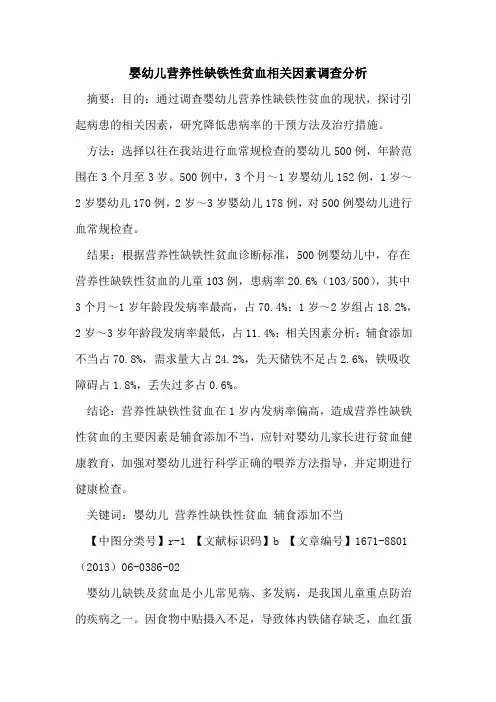

婴幼儿营养性缺铁性贫血相关因素调查分析摘要:目的:通过调查婴幼儿营养性缺铁性贫血的现状,探讨引起病患的相关因素,研究降低患病率的干预方法及治疗措施。

方法:选择以往在我站进行血常规检查的婴幼儿500例,年龄范围在3个月至3岁。

500例中,3个月~1岁婴幼儿152例,1岁~2岁婴幼儿170例,2岁~3岁婴幼儿178例,对500例婴幼儿进行血常规检查。

结果:根据营养性缺铁性贫血诊断标准,500例婴幼儿中,存在营养性缺铁性贫血的儿童103例,患病率20.6%(103/500),其中3个月~1岁年龄段发病率最高,占70.4%;1岁~2岁组占18.2%,2岁~3岁年龄段发病率最低,占11.4%;相关因素分析:辅食添加不当占70.8%,需求量大占24.2%,先天储铁不足占2.6%,铁吸收障碍占1.8%,丢失过多占0.6%。

结论:营养性缺铁性贫血在1岁内发病率偏高,造成营养性缺铁性贫血的主要因素是辅食添加不当,应针对婴幼儿家长进行贫血健康教育,加强对婴幼儿进行科学正确的喂养方法指导,并定期进行健康检查。

关键词:婴幼儿营养性缺铁性贫血辅食添加不当【中图分类号】r-1 【文献标识码】b 【文章编号】1671-8801(2013)06-0386-02婴幼儿缺铁及贫血是小儿常见病、多发病,是我国儿童重点防治的疾病之一。

因食物中贴摄入不足,导致体内铁储存缺乏,血红蛋白合成减少引发贫血,临床主要特点为小细胞低色素。

根据世界卫生组织报告指出,目前全世界约20亿人患有不同程度贫血,其中90%以上都是缺铁性贫血,缺铁性贫血会造成生长发育迟缓、抗感染能力低下等问题,严重危害婴幼儿健康。

因此,为了促进婴幼儿健康成长发育,必须深入分析相关因素,研究出可行的治疗及预防方法。

1 资料与方法1.1 对象:我站以往接收的500例进行血常规检查的婴幼儿,男童268名,女童232名,通过化验血球分析,结合询问母孕晚期贫血状况、出生体重、胎龄、喂养方式、辅食添加时间与种类等,确诊为营养性缺铁性贫血的患儿103例,其中男童56例,女童47例。

营养性缺铁性贫血一、病因(一)先天储铁不足胎儿期最后3个月从母体获得的铁最多,如因早产、双胎、胎儿失血和母患严重缺铁性贫血等均可使胎儿储铁减少。

婴儿从母体摄取的铁足够其使用4-6个月,因此,生后4-6个月的小儿无需补铁。

(二)铁摄人量不足为导致缺铁性贫血的主要原因。

人乳、牛乳、谷物中含铁量均低。

(注意添加辅食,如肝泥等。

另,题干中提到乳品或谷物喂养未添加辅食时,应联想到IDA)(三)生长发育快婴儿期生长发育较快,3~5个月时和l 岁时体重分别为初生时的2倍和3倍;早产儿体重增加更快。

随体重增加血容量也增加较快,如不添加含铁丰富的食物。

婴儿尤其是早产儿很易缺铁。

(四)铁吸收障碍食物搭配不合理可影响铁的吸收,慢性腹泻增加铁的排泄。

(五)铁的丢失过多正常婴儿每天排出铁相对比成人多。

以不经加热处理的鲜牛奶喂养的婴儿可能因对蛋白过敏而发生小量肠出血,每天失血约0.7ml。

每失血lml损失铁0.5mg,长期小量失血可致缺铁。

此外,肠息肉、美克尔憩室、膈疝、钩虫病等所致失血也是导致缺铁的常见病因。

【执业2005-4-018】70 营养性缺铁性贫血的病因是(2005)C 未及时添加含铁辅食二、临床表现和实验室检查(一)临床表现任何年龄均可发病,以6个月至2岁最多见。

起病缓慢,多不能确定发病时间,就诊时贫血已较重。

不少患儿因其他疾病就诊时才发现患有本病。

简单总结:皮肤粘膜苍白,肝脾大,血红蛋白降低较红细胞明显是缺铁性贫血的特点。

1.一般表现皮肤粘膜逐渐苍白,以唇、口腔粘膜及甲床最为明显。

易疲乏无力,不爱活动。

年长儿可诉头晕、眼前发黑、耳鸣等。

2.髓外造血表现由于骨髓外造血反应,肝、脾可轻度肿大,年龄越小、病程越久、贫血越重,肝、脾肿大越明显。

3.非造血系统症状(1)消化系统症状:食欲减退,少数有异食癖—条件反射点1,如喜食泥土、墙皮、煤渣等。

常有呕吐、腹泻。

可出现口腔炎、舌炎或舌乳头萎缩—条件反射点2。

重者可出现萎缩性胃炎或吸收不良综合征的症状和体征。

0~6岁儿童营养性缺铁性贫血状况分析目的通过对邱隘社区0~6岁常规体检儿童的营养性缺铁性贫血情况进行分析,评估儿童的营养状态。

方法对1296名常规体检0~6岁儿童的血红蛋白(HB)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞体积分布宽度(RDW)进行回顾性分析。

结果有300例儿童存在不同程度的贫血,占体检儿童的23.2%,其中0~1岁191例,占14.7%,1~3岁80例,占6.2%,3~6岁29例,占2.2% 。

贫血各年龄组患病率差异有统计学意义P<0.01。

结论营养性缺铁贫血多发生在幼儿以下阶段,对婴幼儿进行科学喂养,可以防控因婴幼儿先天铁不足或辅食喂养不合理导致的营养性缺铁性贫血。

标签:婴幼儿;营养性缺铁性贫血;科学喂养营养性缺铁性贫血是小儿贫血中最常见的一种类型,是机体铁的需要增加和(或)铁吸收使体内储存铁耗尽而缺乏,又未得到足够的补充,导致合成血红蛋白的铁不足而引起的贫血。

儿童贫血可致免疫力低下,反复呼吸道感染,消化功能障碍、迁延性腹泻等疾病[1]。

现将我院儿保门诊2012年10月~2013年9月0~6岁体检儿童血细胞检测指标进行分析,现将结果报告如下:1 资料与方法1.1一般资料为我院儿保门诊2012年10月~2013年9月0~6岁体检儿童。

贫血患儿共300例中0~1岁191例,1~3岁80例,3~6岁29例,已排除其它血液系统疾病,均符合儿童营养性缺铁贫血诊断标准。

1.2 方法用EDTA-K2静脉血,使用Sysmex五分类血细胞分析仪测定HB、MCV、RDW。

1.3 贫血分度标准采用WHO以及我国小儿血液学组制定的标准:血红蛋白在新生儿<145 g/L,6个月~6岁<110 g/L ,6~14岁<120 g/L。

MCV在新生儿79~104fl,1~3岁幼儿86~120 fl。

1.4 统计学处理:采用SPSS11.0统计学软件进行分析,计量资料用x±s表示,两均数比较用非配对t检验。

营养性缺铁性贫血的病因与发病机理……营养性缺铁性贫血是小儿贫血中最常见的一种类型,尤以婴幼儿的发病率最高。

临床主要特点为小细,胞低色素性贫血,故又称为营养性小细胞性贫血。

病因与发病机理一.铁在体内的代谢正常人体内铁的含量为35~60毫克/公斤。

其中65~70%存在于循环红细胞的血红蛋白甲,25~30%为贮存铁,以铁蛋白及含铁血黄素的形式存在于网状内皮系统(肝、脾、骨髓等)中,约5%存在于肌红蛋白及各种含铁的酶(过氧化氢酶、过氧化物酶、细胞色素等)中。

在血浆中转运的铁仅占0.1%左右。

人体需要的铁来源于食物和;衰老红细胞破坏后释放的铁。

一般食物中所含的铁仅约5~10%能被吸收。

植物中的铁盐吸收率低,而肉类中,铁吸收率高。

二价铁比三价铁容易吸收。

同时食入维生素C、果糖,氨基酸以及胃液中的盐酸均有利于铁的吸收,而食物中的磷酸、草酸,植酸则有碍于铁的吸收。

铁的吸收主要在十二指肠及空肠上段进行。

肠粘膜细胞有调节铁吸收的功能。

这种细胞寿命为2~3天,在肠腔和血液之间形成一暂时保存铁的地带。

在体内铁过多时,大量保存铁的肠粘膜细胞在肠腔内脱落排出体外,使铁吸收减少。

相反,在缺铁和造血功能增强时,铁通过肠粘膜进入血循环的量增多。

从肠道吸收的铁进入血浆后,与一种转铁蛋白 (转铁蛋白)结合,被输送到组织中贮存或至骨髓中参与造血。

在正常情况下,约有1/3的转铁蛋白与铁结合,结合的铁就是血清铁含量。

其余的2/3转铁蛋白,仍具有与铁结合的能力,在体外加上一定量的铁可使其成饱和状态,所加的铁量称为未饱和铁结合力。

血清铁与未饱和铁结合力之和称为血清总铁结合力。

血清铁与血清总铁结合力的百分比值称为血清铁饱和度。

不同年龄小儿血清铁、铁结合力和饱和度的正常值年龄血清铁(微克%) 血清未饱和铁结合力 (微克%) 血清总铁结合力( 微克%) 清铁饱和度( %)均值范围均值范围均值范围均值范围1个月~ 89 57~160 257199~352 346284~426 25.717~301岁~ 90 65~168 229 110~308 319216~400 28.219~56 3岁~ 95 56~142 275 148~382 370228~502 25.615~42 7岁~11岁 10260~140 246 140~374 348220~50029.316~44 成人男 12886~168 194 69~267 322 222~400 30.925~55 女10580~150 186 120~250 291250~342 36.020~51由衰老红细胞破坏后放出的血红蛋白及其他铁蛋白分解代谢释放出来的铁又可有效地用来重新合成血红蛋白和铁化合物。

婴幼儿营养性缺铁性贫血的病因分析与治疗【摘要】目的:了解婴幼儿营养性缺铁性贫血(NIDA)的发生状况,分析其发病因素,探讨治疗方案。

方法:科学筛查病例,对轻度营养性缺铁性贫血患儿采用饮食疗法,对中、重度营养性缺铁性贫血患儿进行铁剂补充以及配合合理膳食疗法,进行临床跟踪随访。

结果:96例营养性缺铁性贫血患儿经调整饮食及铁剂补充治疗,治愈率100%。

结论:婴幼儿营养性缺铁性贫血的治疗要首先去除病因,以口服铁剂为主,配合合理喂养及加强护理,能够改善患儿贫血状况,减少贫血对小儿生长发育的影响。

【关键词】缺铁性贫血;原因;治疗营养性缺铁性贫血是我国儿童时期的常见病、多发病,是目前我国小儿的常见病的重点防治之一,亦是我国卫生部要求对儿童系统管理重点防治的“四病”之一。

我国5岁以下儿童患贫血者>30%,其中营养性缺铁性贫血占90%以上,6个月-3岁的婴幼儿多发。

虽然我国生活水平有了明显提高,营养不良所致的缺铁性贫血已少见,但由于母孕期贫血、早产及剖宫产、未及时添加辅食、饮食结构不合理所致的缺铁性贫血的患儿日益增多。

以2019年1月—2020年1月期间在我科住院的300例婴幼儿为调查对象,患营养性缺铁性贫血患儿达96例,发病率达32%。

营养性缺铁性贫血如不及时治疗,不但影响机体多器官和系统的功能,还可造成发育落后、理解力下降、观察力落后、学习能力差等问题,因此,为保证婴幼儿健康成长,关注婴幼儿营养性缺铁性贫血刻不容缓。

回顾我科诊治的96例营养性缺铁性贫血患儿,现报告如下。

1资料与方法1.1一般资料选取2019年1月—2020年1月期间我科住院病人患营养性缺铁性贫血的96例婴幼儿为观察对象,轻度85例,中度11例,重度0例。

年龄均在6个月-3岁,其中6-<12月龄58例,12-<24月龄26例,24-小于36月龄12例。

所入选者均为健康母亲足月顺产出生患儿,且无器质性疾病。

96例营养性缺铁性贫血患儿均存在添加辅食不及时或不合理等问题,其中42例患儿经常患呼吸道或消化道疾病。