3-1大天而思之,孰与物畜而制之

- 格式:ppt

- 大小:530.00 KB

- 文档页数:16

《荀子选读——大天而思之,孰与物畜而制之》教案【学习目标】1. 了解作者,探究荀子天人相分的天人关系.2。

掌握文言词语的意义和用法,能将重点句子进行翻译.3. 读懂文本,了解荀子文章的基本特点、排比句的运用。

4。

体会荀子对天人关系的思考.【引入话题】2008年5月12日下午14时28分,四川汶川发生8.0级地震.此次地震比1976年7月28日的唐山大地震震级还高,释放的能量相当于1000枚广岛原子弹的能量。

震中附近城镇变为废墟,连北京、上海都有震感,而距此次地震震中700多公里的“截断巫山云雨,高峡出平湖”的三峡大坝却安然无恙。

这是人类能够认识自然、利用自然、改造自然的有一次胜利,也是荀子“大天而思之,孰与物畜而制之"的最好体现.本文文题选取荀子《天论》中的一句名言,意思是说:认为上天伟大并思慕它,哪里比得上把它当成物来畜养并且控制它呢。

表现了人类积极探索自然规律,并力图掌握规律,一更好地让自然为我所用的理想追求。

在古代,人们又对自然采取一种什么态度呢?【作者及作品简介】荀子(约公元前313—前238年),名况,战国时期的思想家、教育家、文学家。

赵国人。

当时人们尊称他荀卿,汉代因避宣帝讳,写作孙卿。

早年曾游学于齐国,广泛接触各派学说。

到过秦国、燕国,回过赵国。

韩非、李斯都是他的学生。

因为年高望重,曾三次被推为祭酒。

晚年到楚国,春申君黄歇任他为兰陵(今山东苍山)令。

失官后家居著书,死后葬于兰陵.荀子是战国后期儒家的主要代表。

他的宇宙观具有唯物主义因素,反对天命和迷信,肯定“天行有常(规律),不为尧存,不为桀亡",即肯定自然界的运行法则是不以人的意志为转移的客观存在,并提出了“制天命而用之”的人定胜天的思想。

政治上,他主张礼治法治并用。

一方面仍很重视“王道”,提倡“礼义”;同时主张“法后王",同意武力兼并天下,用法禁、刑赏治理国家。

所以他的一些思想又为法家所汲取。

在人性问题上,他针对孟子“性善论”提出“性恶论”,认为人性本来是恶的,“其善者伪也”,即经过后天改造才变善。

课文翻译:治或乱,是天造成的吗我说:“日,月,星,辰,瑞兆,历数,是大禹,夏桀所共同面对的.大禹,天下太平,夏桀,天下大乱.(可见)治或乱,不是天造成的.”治或乱,是四时造成的吗我说:“农作物在春夏时候纷纷萌芽,茂盛,成长,在秋冬时结谷,蓄积,收藏,这又是大禹,夏桀所共同面对的.大禹,天下太平,夏桀,天下大乱.(可见)治或乱,不是四时造成的.”治或乱,是地造成的吗我说:“万物有了大地就会生长,万物没了大地就会死亡,这又是大禹,夏桀所共同面对的.(可见)治或乱,不是地造成的.”《诗经》说:“上天创造了高大的歧山,周太王加以开垦,经过他的经营,周文王继承后,让百姓过安定的生活.”说的就是这个道理.天不会因为人们厌恶寒冷就停止冬天的到来,地不会因为人们厌恶辽远就停止它的广大,君子不会因为小人喧哗不休就停止他的品行修养.天有着常道,地有着常数,君子有着常规,君子强调常规,而小人(完全)只计较功利.《诗经》说:“实践礼义而没有差错,何必害怕别人的闲言闲语呢”说的就是这个道理。

楚王后面护从的车马有千乘之多,并不是他有多聪明;君子吃吃豆子,喝喝清水,并不是他有多笨,这都是偶然造成的.至于志意修美高洁,德性深厚笃实,生于当代而有志于古道,那是(完全)操之在我的啊!所以君子会急于(认真做)那些操之在我的事情,而不贪慕那些属于天的事情;小人会放弃那些属于操之在我的事情,而(一味地)贪慕那属于天的事情.君子会急于(认真做)那些操之在我的事情,而不贪慕那些属于天的事情,所以每天都在进步;小人放弃那些操之在我的事情,而(一味地)贪慕那些属于天的事情,所以每天都在退步.所以君子之所以每天都在进步,和小人之所以每天都在退步,是一样的道理.君子和小人之所以相差得如此悬殊,原因就在这里。

陨星坠落,林木怪呜,国人都十分恐惧.问:“这是怎么回事呢”我说:“这没有什么.这不过是天地的变动,阴阳的变化,事物少出现的现象罢了!觉得奇怪,可以;感到畏惧,那就不对了.太阳,月亮有亏蚀的现象,风雨有不合时的情况,怪星偶然出现,这是没有那个世代不曾出现过的啊!在上位者贤明而政治清平,那么即使是同时兴起,也没什么伤害;在上位者昏暗而政治险酷,那么即使没有一项出现,也没有什么助益.星辰坠落,林木怪呜,是天地变动,阴阳变化,事物少出现的现象罢了.觉得奇怪,可以;感到畏惧,那就不对了。

大天而思之,孰与物畜而制之的翻译"大天而思之,孰与物畜而制之"这句话源自《论语·颜渊》,意思是“用什么方法来认识宇宙的本质?可以用人的思维去理解,或者用牲畜的行为来控制它?”。

这句话引发了一场关于宇宙真相的辩论,两种不同的观点争论不休。

一方认为,宇宙是由人类思维所创造出来的,可以用人的思维去理解宇宙的本质和规律;另一方则认为,宇宙是由物畜来控制的,只能用物畜的行为来控制它,无法用人的思维去理解宇宙的本质和规律。

当然,这里涉及到的问题不仅仅是宇宙真相的认知,更是关于宇宙本质的认知。

人类对宇宙的认知有多少?可以用人的思维来理解宇宙的本质和规律?宇宙真的可以由物畜来控制?对于第一个问题,人类对宇宙的认知是有限的,即使我们用尽全力也无法将宇宙的真相全部揭示出来。

宇宙是一个巨大的系统,它具有复杂多变的特性,人们只能从它的表面上进行研究,仅仅了解一小部分宇宙的真相,而不能将它的全部真相全部揭示出来。

对于第二个问题,确实可以用人的思维来理解宇宙的本质和规律。

因为宇宙是由人类创造出来的,所以它具有人类思维的特征,而且宇宙中也存在着人类的规律和规则,所以用人的思维去理解它是可行的。

但是,由于宇宙规律的复杂性,人类可能也无法完全理解它,只能通过研究来进一步了解它。

对于第三个问题,宇宙是否可以由物畜来控制?这个问题的答案很明确,绝对不可以。

宇宙是由人类创造出来的,它受人类思维的支配,无法由物畜来控制。

物畜只能根据人类给它的指示行事,而不能用它们自己的行为来控制宇宙,也无法用它们的行为去理解宇宙的本质和规律。

总之,"大天而思之,孰与物畜而制之"这句话引发了一场有关宇宙真相的辩论,两种不同的观点争论不休。

实际上,它更强调的是宇宙的复杂性,只能用人的思维去理解它的本质和规律,而不能用物畜的行为来控制宇宙,也无法用它们的行为去理解宇宙的本质和规律。

荀子《大天而思之,孰与物畜而制之》阅读材料荀子, 作为战国时期一位杰出而深邃的思想家,是先秦诸子中最有科学精神的。

《荀子》32篇中,《天论》是最引人注目、最富有思想性格的一篇。

“大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!因物而多之,孰与骋能而化之!思物而物之,孰与理物而勿失之也!愿于物之所以生,孰与有物之所以成!故错人而思天,则失万物之情”一节,虽只有九十字,却阐述了《天论》篇的灵魂和核心。

所以对此篇章节选的解读,对了解荀子的思想至关重要,一方面,可以经此了解荀子的天人之分的思想,另一方面,也可由此更加深入的体悟荀子制天命而用之的思想。

关于荀子及其作品,学生在必修阶段就已有所学习,人民教育出版社普通高中试验教科书语文必修3选用了荀子的《劝学》篇,通过本课的学习,学生已经初步了解了荀子作品大量的运用排比,巧妙地运用比喻论证,文章具有鲜明的节奏,强烈的气势,明晰的层次,条分缕析的缜密的特点和他“善假于物”的认识论,这些都为学生对本课的学习打下了良好的基础。

作为《荀子》选读唯一一篇,“大天而思之”篇,上接《论语》《孟子》选读,下启《老子》《韩非子》选读,充分体现了荀子及其作品在先秦文学中的重要地位,作为传经之师,荀子不仅终结了先秦子学,更开启了两汉经学:一方面,荀子是一位儒学大师,《荀子》是战国后期儒家学派最重要的著作;另一方面,荀子作为韩非子、李斯的老师,他的儒家思想中又始终渗透着法家思想。

一、荀子的“天”中华民族自古敬畏“天”。

自古,天,是日月山川诸神之宗主,是自然的主宰,更是人类社会的主宰,人们对它崇拜与服从,那个时候,天就是神。

孔子有言:“君子有三畏,畏天命,畏大人,畏圣人之言。

”,主张尽人事,听天命;孟子言:“人之性在于心”“人之性受于天”“知其性则知天”,主张尽心、知性、知天的天人合一论;墨子言:“顺天意者,兼相爱,交相利,必得赏;反天意者,别相恶,交相贼,必得罚”,主张顺天而有为。

《大天而思之,孰与物畜而制之》讲义“大天而思之,孰与物畜而制之”,这是一句蕴含着深刻哲理的话语,出自荀子的《天论》。

它所传达的思想对于我们认识世界、对待自然以及自身的发展都具有重要的启示意义。

荀子生活的时代,人们对于天的认识存在着种种困惑和迷信。

有人认为天是主宰一切的神秘力量,人的命运完全由天决定;有人则对天的变化感到恐惧和无助,只能被动地接受。

然而,荀子却以其独特的洞察力和理性思维,提出了与之截然不同的观点。

“大天而思之”,意思是一味地尊崇天、依赖天,只是空想而不付诸行动。

这种态度在荀子看来是不可取的。

他认为,天有其自身的运行规律,如四季更替、日月星辰的运行等,这些是不以人的意志为转移的。

但这并不意味着人在天面前只能束手无策、听天由命。

相反,“物畜而制之”则强调了人应该积极主动地去认识自然、掌握自然规律,并将其为我所用。

这里的“物畜”并非是对自然的肆意掠夺和破坏,而是在尊重自然的基础上,合理地利用自然资源,以实现人类的发展和进步。

人类具有认识和改造世界的能力。

从远古时代开始,人类就在不断地探索自然、适应自然,并逐渐积累了丰富的经验和知识。

比如,古人通过观察天文现象,制定了历法,指导农业生产;通过对动植物的观察和研究,学会了驯化养殖,保障了食物的供应。

这些都是人类主动认识和利用自然的成果。

在现代社会,“物畜而制之”的思想更是得到了充分的体现。

科学技术的飞速发展,让我们能够更加深入地了解自然的奥秘,从而更好地开发和利用自然资源。

例如,利用太阳能、风能等可再生能源,减少对传统化石能源的依赖,既保护了环境,又满足了人类的能源需求;通过基因技术改良农作物品种,提高产量和质量,解决粮食问题。

然而,我们在“物畜而制之”的过程中,也要注意遵循自然规律,不能过度开发和破坏。

如果为了追求短期的利益而盲目地征服自然、破坏生态平衡,最终将会受到自然的惩罚。

比如,过度砍伐森林导致水土流失、物种灭绝;工业排放造成大气污染、气候变化等。

《大天而思之,孰与物畜而制之》讲义在人类文明的长河中,我们常常面临着对自然和命运的思考。

是敬畏天命,被动地接受一切,还是积极探索,发挥人的主观能动性去掌控和利用自然?荀子提出的“大天而思之,孰与物畜而制之”这一观点,为我们指明了方向。

“大天而思之”,意味着将天视为高高在上、不可捉摸、只能顶礼膜拜的存在,一味地去思考和敬畏它。

这种观念在古代社会相当普遍,人们往往将自然灾害、个人的祸福得失都归结于上天的意志,从而陷入一种消极被动的状态。

在这种思维模式下,人们容易变得听天由命,失去了改变现状的勇气和动力。

然而,荀子主张“物畜而制之”。

这是一种积极主动的态度,强调人类应当把自然万物当作资源来蓄养和利用,并通过自身的智慧和努力去制约和掌控它们。

这种观点并非是要人类去盲目地征服自然、破坏自然,而是在尊重自然规律的基础上,合理地开发和利用自然资源,以满足人类的生存和发展需求。

从农业生产的角度来看,古代劳动人民通过观察天文气象、了解土壤特性和农作物生长规律,发明了各种农耕技术和工具。

他们顺应季节变化,适时播种、灌溉、施肥和收获,实现了粮食的丰产。

这正是对“物畜而制之”的生动实践。

他们没有完全依赖上天的恩赐,而是凭借自己的勤劳和智慧,与自然相互协调,创造了丰富的物质财富。

在工业发展的进程中,人类同样展现了“物畜而制之”的能力。

从蒸汽机的发明到电力的广泛应用,从传统制造业的兴起再到现代高科技产业的蓬勃发展,人类不断探索和创新,利用自然资源和科学技术,制造出各种产品,极大地提高了生产效率和生活质量。

但我们也要看到,在工业发展的过程中,如果过度追求经济利益而忽视了对环境的保护,就会违背“物畜而制之”的初衷,导致资源枯竭、环境污染等一系列问题。

在面对自然灾害时,“物畜而制之”的理念也具有重要的指导意义。

过去,当洪水、地震等灾害发生时,人们往往只能束手无策,遭受巨大的损失。

但随着科学技术的进步,我们可以通过建立气象监测系统、地质灾害预警机制等手段,提前做好防范措施,减少灾害带来的危害。

《大天而思之-孰与物畜而制之》教案第一章:课程导入1.1 教学目标让学生理解《大天而思之-孰与物畜而制之》的主题和背景。

引导学生思考人与自然的关系。

1.2 教学内容介绍《大天而思之-孰与物畜而制之》的来源和背景。

引导学生思考人类对自然界的认知和利用。

1.3 教学方法通过提问和讨论的方式,激发学生的思考和兴趣。

使用多媒体展示相关的图片和视频,帮助学生更好地理解课程内容。

1.4 教学评估观察学生的参与程度和思考过程。

收集学生的提问和讨论意见。

第二章:人与自然的关系2.1 教学目标让学生了解人与自然的关系。

引导学生思考人类对自然界的影响。

2.2 教学内容介绍人与自然的关系,包括相互依存和相互影响。

探讨人类活动对自然界的影响,如环境污染和生态破坏。

2.3 教学方法使用案例分析和讨论的方式,帮助学生理解人与自然的关系。

引导学生参与小组讨论,分享自己的观点和经验。

2.4 教学评估观察学生的参与程度和思考过程。

收集学生的提问和讨论意见。

第三章:自然资源的利用和保护3.1 教学目标让学生了解自然资源的利用和保护的重要性。

引导学生思考可持续发展的概念。

3.2 教学内容介绍自然资源的利用和保护,如水资源、土地资源和能源。

探讨可持续发展的概念和原则。

3.3 教学方法使用案例分析和讨论的方式,帮助学生理解自然资源的利用和保护。

引导学生参与小组讨论,制定可持续发展的计划。

3.4 教学评估观察学生的参与程度和思考过程。

收集学生的提问和讨论意见。

第四章:环境保护的责任4.1 教学目标让学生认识到环境保护的责任。

引导学生思考个人和社会在环境保护中的作用。

4.2 教学内容介绍环境保护的责任,包括个人和社会的责任。

探讨环保行动的方式和方法。

4.3 教学方法使用案例分析和讨论的方式,帮助学生理解环境保护的责任。

引导学生参与小组讨论,制定环保行动计划。

4.4 教学评估观察学生的参与程度和思考过程。

收集学生的提问和讨论意见。

第五章:总结与展望5.1 教学目标让学生总结前四章的内容。

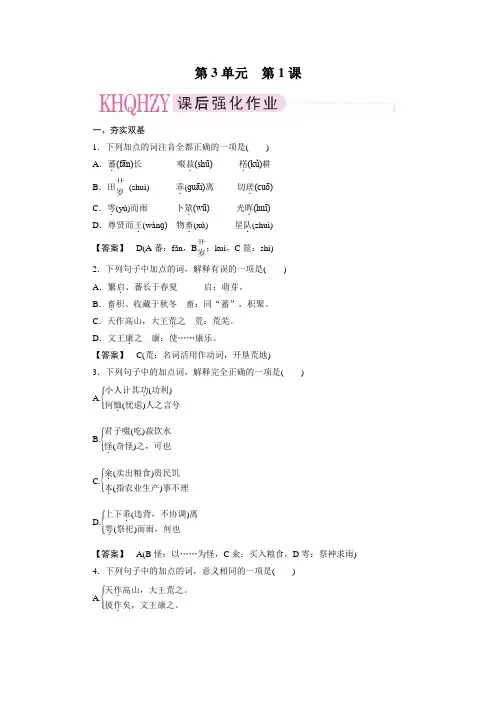

第3单元 第1课一、夯实双基1.下列加点的词注音全都正确的一项是( )A .蕃.(fān)长 啜菽.(shū) 楛.(kǔ)耕 B .田艹岁 (shuì) 乖.(ɡuāi)离 切瑳.(cuō) C .雩.(yú)而雨 卜筮.(wū) 光晖.(huī) D .尊贤而王.(wàn ɡ) 物畜.(xù) 星队.(zhuì) 【答案】 D(A 蕃:fán ,B 艹岁:kuì,C 筮:shì)2.下列句子中加点的词,解释有误的一项是( )A .繁启.、蕃长于春夏 启:萌芽。

B .畜.积、收藏于秋冬 畜:同“蓄”,积聚。

C .天作高山,大王荒.之 荒:荒芜。

D .文王康.之 康:使……康乐。

【答案】 C(荒:名词活用作动词,开垦荒地)3.下列句子中的加点词,解释完全正确的一项是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ 小人计其功.(功利)何恤.(忧虑)人之言兮 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 君子啜(吃)菽饮水怪.(奇怪)之,可也 C.⎩⎪⎨⎪⎧ 籴.(卖出粮食)贵民饥本.(指农业生产)事不理 D.⎩⎪⎨⎪⎧上下乖.(违背,不协调)离雩.(祭祀)而雨,何也 【答案】 A(B 怪:以……为怪,C 籴:买入粮食,D 雩:祭神求雨)4.下列句子中的加点的词,意义相同的一项是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧天作.高山,大王荒之。

彼作.矣,文王康之。

B.⎩⎪⎨⎪⎧故君子之所以日进与小人之所以日退,一.也。

虽世殊事异,所以兴怀,其致一.也。

C.⎩⎪⎨⎪⎧ 水火不积,则晖润不博.。

君子博.学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

D.⎩⎪⎨⎪⎧三者错,无安.国。

风雨不动安.如山。

【答案】 B(两个“一”都当“一样”讲)5.下列句子中的“恶”字,意义相同的两项是( )A .天不为人之恶寒也辍冬。

B .田艹岁稼恶,籴贵民饥。

C .天下恶乎定?D .贫与贱,是人之所恶也。

【答案】 AD(都当“厌恶”讲)6.下列句子中不含通假字的一项是( )A .星队、木鸣,国人皆恐;B .风雨之不时,怪星之党见。

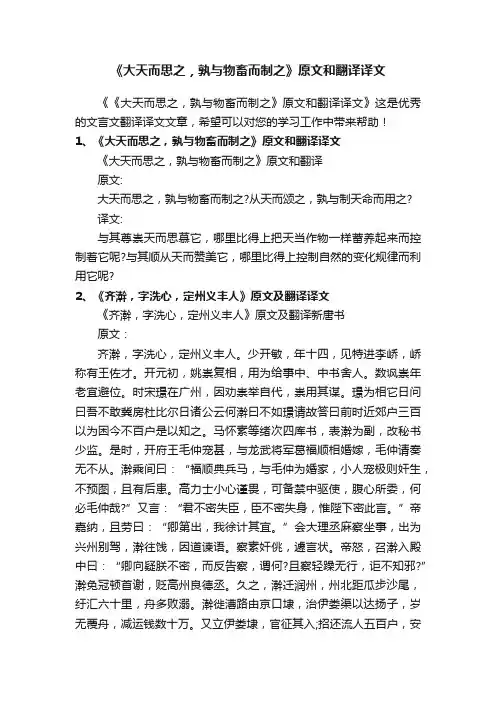

《大天而思之,孰与物畜而制之》原文和翻译译文《《大天而思之,孰与物畜而制之》原文和翻译译文》这是优秀的文言文翻译译文文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《大天而思之,孰与物畜而制之》原文和翻译译文《大天而思之,孰与物畜而制之》原文和翻译原文:大天而思之,孰与物畜而制之?从天而颂之,孰与制天命而用之?译文:与其尊崇天而思慕它,哪里比得上把天当作物一样蓄养起来而控制着它呢?与其顺从天而赞美它,哪里比得上控制自然的变化规律而利用它呢?2、《齐澣,字洗心,定州义丰人》原文及翻译译文《齐澣,字洗心,定州义丰人》原文及翻译新唐书原文:齐澣,字洗心,定州义丰人。

少开敏,年十四,见特进李峤,峤称有王佐才。

开元初,姚崇复相,用为给事中、中书舍人。

数讽崇年老宜避位。

时宋璟在广州,因劝崇举自代,崇用其谋。

璟为相它日问曰吾不敢冀房杜比尔日诸公云何澣曰不如璟请故答曰前时近郊户三百以为困今不百户是以知之。

马怀素等绪次四库书,表澣为副,改秘书少监。

是时,开府王毛仲宠甚,与龙武将军葛福顺相婚嫁,毛仲请奏无不从。

澣乘间曰:“福顺典兵马,与毛仲为婚家,小人宠极则奸生,不预图,且有后患。

高力士小心谨畏,可备禁中驱使,腹心所委,何必毛仲哉?”又言:“君不密失臣,臣不密失身,惟陛下密此言。

”帝嘉纳,且劳曰:“卿第出,我徐计其宜。

”会大理丞麻察坐事,出为兴州别驾,澣往饯,因道谏语。

察素奸佻,遽言状。

帝怒,召澣入殿中曰:“卿向疑朕不密,而反告察,谓何?且察轻躁无行,讵不知邪?”澣免冠顿首谢,贬高州良德丞。

久之,澣迁润州,州北距瓜步沙尾,纡汇六十里,舟多败溺。

澣徙漕路由京口埭,治伊娄渠以达扬子,岁无覆舟,减运钱数十万。

又立伊娄埭,官征其入;招还流人五百户,安辑之。

复徙汴州。

澣中失势,益怅恨,素操浸衰。

更倚力士助,得为两道采访使,兴利以中天子意,裒货财遗谢贵幸。

纳刘戒女为妾,不答其妻。

李林甫恶其行,欲挤而废之。

会其幕府坐赃,事连澣,诏矜澣老,放归田里。

管理好万物而不失去它们。

荀子强调了两个方面:一方面,在天地自然面前,人不能为所人欲为,在那些付出努力也无益的地方,不要浪费自己的精力;另一方面,在天地自然面前,人可以大有作为,在那些应当付出努力的地方,不要轻易放弃。

六、布置作业。

①《课课练》基础巩固卷。

②练笔400字——“荀子之论”与“孔孟之道”的区别。

七、板书设计大天而思之,孰与物畜而制之儒家《荀子》一、人与自然荀子的智慧二、人与国家三、人与自己欲望——人性恶——法隆礼重法尊贤爱民第二课时一、处理作业:展示优秀练笔——“荀子之论”与“孔孟之道”的区别400字。

二、课时跟踪检测:1.下列句子中加点的字读音有误的一组是()A.辍.(chuò)行卜筮.(shì)光晖不赫.(hè)B.六畜.(chù) 骋.(chěng)能礼义之不愆.(yǎn)C.蕃.(fán)长何恤.(xù) 啜.(chuò)菽饮水D.雩.(yú)而雨籴.(dí)贵田稼恶.(è)解析:B项“愆”应读为qiān。

答案:B2.下列句子中加点字的解释,不正确的一项是()A.故君子以为文.文:修饰B.何恤.人之言兮恤:忧虑C.天作高山,大王荒.之荒:荒废D.不急.之察,弃而不治急:重要解析:C.荒:开垦,开发。

答案:C大(形容词意动,认为……伟大)天而思之,孰与物(名词作状语,当成物)而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!因物而多(形容词使动,使……多)之,孰与骋能而化(动词使动,使……符合变化)之!思物而物(名词作动词,使……成为物)之,孰与理物而勿失之也!愿于物之所以生,孰与有物之所以成!故错人而思天,则失万物之情。

【合作学习】1、荀子所说的“天”的内涵是什么?是否等同于我们现在所说的“大自然”?①荀子所说的天为自然之天,为自然的运行。

在荀子那里,“天”已不是有人格意志的“神”了,而是无预于人事的自然。

“大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!”原文及解释名句:大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!摘自:《荀子·天论》解释:与其尊崇天而思慕它,哪里比得上把天当作物一样蓄养起来而控制着它呢?与其顺从天而赞美它,哪里比得上控制自然的变化规律而利用它呢?赏析:此句体现出荀子“非天命”的思想观念,将人类对自然界的认识水平提升到了“制天命而用之”的高度,荀子认为,人应该发挥主观能动性,利用自然造福人类。

天论原文:天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。

疆(同“强”)本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;循道而不贰,则天不能祸。

故水旱不能使之饥,寒暑不能使之疾,祆怪不能使之凶。

本荒而用侈,则天不能使之富; 养略而动罕,则天不能使之全;倍道而妄行,则天不能使之吉。

故水旱未至而饥,寒暑未薄而疾,祆怪未至而凶。

受时与治世同,而殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。

故明于天人之分,则可谓至人矣。

不为而成,不求而得,夫是之谓天职。

如是者,虽深、其人不加虑焉;虽大、不加能焉;虽精、不加察焉,夫是之谓不与天争职。

天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。

舍其所以参,而愿其所参,则惑矣。

列星随旋,日月递炤,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事,而见其功,夫是之谓神。

皆知其所以成,莫知其无形,夫是之谓天功。

唯圣人为不求知天。

天职既立,天功既成,形具而神生,好恶喜怒哀乐臧焉,夫是之谓天情。

耳目鼻口形能各有接而不相能也,夫是之谓天官。

心居中虚,以治五官,夫是之谓天君。

财非其类以养其类,夫是之谓天养。

顺其类者谓之福,逆其类者谓之祸,夫是之谓天政。

暗其天君,乱其天官,弃其天养,逆其天政,背其天情,以丧天功,夫是之谓大凶。

圣人清其天君,正其天官,备其天养,顺其天政,养其天情,以全其天功。

如是,则知其所为,知其所不为矣;则天地官而万物役矣。

《大天而思之,孰与物畜而制之》选文解读天地四时对人世间的安定和混乱有决定作用吗?荀子说没有。

选文第1段:“治乱,天邪?曰:日月、星辰、瑞历,是禹、桀之所同也,禹以治,桀以乱;治乱非天也。

”荀子先设定一个疑问:社会安定和混乱是由天决定的吗?之后回答说:太阳月亮、星辰以及祥瑞的历法等,这些都是大禹和夏桀相同的,但是大禹凭着这些条件使天下安定,夏桀凭着这些条件使天下混乱;可见社会的安定和混乱不是由天决定的(日月、星辰、瑞历都是包括在“天”这个概念中的要素)。

“时邪?曰:繁启、蕃长于春夏,畜积、收藏于秋冬,是又禹、桀之所同也,禹以治,桀以乱;治乱非时也。

”农作物在春天和夏天纷纷发芽,茂盛地生长,人们在秋天和冬天把收获的谷物积蓄、收藏起来,这在大禹和夏桀又是相同的,可是大禹凭着这些条件使天下安定,夏桀凭着这些条件使天下混乱。

可见天下安定或混乱不是由季节决定的。

“地邪?曰:得地则生,失地则死,是又禹、桀之所同也,禹以治,桀以乱;治乱非地也。

”“得地则生,失地则死”一句,有的学者认为只是就植物或庄稼而言的,恐怕不太符合荀子的本意。

《荀子·富国》篇说:“天地之生万物也,固有余足以食人矣”,《王制》篇说:“天地者,生之始也;礼义者,治之始也;君子者,礼义之始也”,《礼论》篇说:“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也。

无天地,恶生?无先祖,恶出?无君师,恶治?”(这段话的大意是说,天地是生存的根本,先祖是族类的根本,君上和老师是治理天下的根本;没有天地,何以生存?没有先祖族类,如何产出?没有君上和老师,何以治理天下?)这几个例子,前一个是就天地生万物而言的,后两个则主要是就天地生人类而言的。

所以,“得地则生,失地则死”应该是说万物,包括植物、庄稼,也包括人类。

万物得到地就能生存,失去地就会死亡,这在大禹和夏桀又是相同的,可是大禹凭着这条件使天下安定,夏桀凭着这条件使天下混乱。

可见天下安定或混乱不是由地决定的。

《大天而思之-孰与物畜而制之》教案一、教学目标1. 让学生理解《大天而思之-孰与物畜而制之》这篇文章的主题和内涵。

2. 培养学生的文学鉴赏能力和思维分析能力。

3. 引导学生思考人与自然、人与社会的关系,提高学生的道德修养。

二、教学内容1. 文章背景介绍:让学生了解《大天而思之-孰与物畜而制之》是哪位作者在哪个时期创作的,有何历史背景。

2. 文章主旨解析:详细解读文章的主题思想,让学生理解作者想要表达的观点。

3. 文章词句讲解:分析文章中的重要词句,帮助学生理解文章的深层含义。

4. 文章结构分析:讲解文章的结构布局,让学生了解作者的论证思路。

5. 相关思考题:布置一些思考题,引导学生深入思考文章所涉及的问题。

三、教学方法1. 讲授法:教师讲解文章的背景、主旨、词句和结构。

2. 互动法:教师提问,学生回答,促进课堂气氛。

3. 小组讨论法:学生分组讨论思考题,培养合作能力。

四、教学安排1. 第一课时:介绍文章背景,讲解文章主旨。

2. 第二课时:讲解文章词句,分析文章结构。

3. 第三课时:布置思考题,进行小组讨论。

5. 第五课时:总结课程内容,进行课程评价。

五、教学评价1. 学生课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与程度。

3. 学生思考题答案:评价学生的思考题答案,考察学生的思维分析和解决问题的能力。

六、教学拓展1. 对比分析:让学生找寻其他文学作品,与《大天而思之-孰与物畜而制之》进行对比分析,探讨其异同点,提升学生的文学鉴赏能力。

2. 实际案例:让学生搜集现实生活中人与自然、人与社会关系处理的案例,进行分享和讨论,增进对文章主题的理解。

七、教学难点1. 文章中的一些专业术语和难理解句子:如“大天而思之”,“物畜而制之”等,需要教师进行详细解释,帮助学生理解。

2. 文章所表达的哲学思想:如何让学生理解并吸收文章中的哲学思想,是本课程的一个难点。

八、教学准备1. 教材:《大天而思之-孰与物畜而制之》文本及相关注释版本。

《大天而思之,孰与物畜而制之》教案教学目标知识与能力1、了解荀子及其思想核心2、掌握文言基础知识(重要的实词、虚词,通假字,词类活用,特殊文言句式)3、提高阅读文言文的能力4、向学生讲授选文,其间涉及词汇、写作以及思想内容等各个方面。

5、学习本文在表达方式上的最大特点,即大量运用了排比,节奏鲜明,气势磅礴,说理缜密,富有感染力。

方法与过程1、通过学生自主学习,交流与合作了解有关荀子的基本常识和有关文言基础知识。

2、通过讨论学生明确并深刻理解荀子错天思人的思想。

情感态度与价值观1、认识到人通过一定努力可以掌握自己的命运,一味地迷信上天、屈从于命运不可取。

2、引导学生从中找到立身处世的借鉴教学重点1、主要是讲授选文第1段、第4段、第5段及最后一段,引导学生把握荀子对天人关系的思考。

2、引导学生思考其中的启示意义。

3、学习和掌握加点的重点字汇:小人错其在己者君子小人之所以相县者星队、木鸣怪星之党见,是无世而不常有之楛耕伤稼政令不明,举错不时,本事不理其说甚尔,其灾甚惨故错人而思天,则失万物之情。

学情分析1、高二学段的学生对古文的学习有一定的基础,借助于课下注释可以基本理解本文的大体意思。

但还需要继续在古文词汇和句式方面的学习和积累。

2、在必修二模块,学生学习了《劝学》,对荀子和他的文章风格有所了解,学习本文应该有一定的亲切感。

特别是对论说文的写法感兴趣,有学习的愿望。

3、高二段的学生无论是在历史学科或是政治学科,对荀子的哲学观点是有所了解的,对于天与人的关系有一定的知识积累。

教学准备要在一节课上完成荀子的学习,学生课前的充分准备必不可少。

所谓凡事预则立,学生准备情况有时决定上课的效果。

为此,我建议布置以下几个预习内容:1、复习背诵《劝学》。

2、让学生课前结合导学案预习课文。

3、学生借助课下注释,重点自学第1段、第4段、第5段及最后一段,疏通文义,概括内容。

4、勾画出自己的难点。

教学过程(一)导入设计由《三字经》人之初,性本善导入,引导学生思考性善论是谁的观点?(生答:孟子)。