荀子《大天而思之》

- 格式:ppt

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:40

第三单元《荀子》选读学案教学目的:了解荀子的思想及生平。

学习荀子著名篇章《天论》节选,了解“人定胜天”的思想。

探讨“认定胜天”的两个方面,比较当今社会的某些现象,作点初步的分析。

树立正确的世界观。

学习重点:字词积累,人定胜天的思想学习方法:合作交流,理解分析,读诵学习安排:二课时教学过程:第一课时课文阅读,字词积累一.课前三分钟二.作者及思想1.荀子,名,字。

又称荀卿。

荀子是战国后期家的主要代表。

2.他的宇宙观具有唯物主义因素,反对天命和迷信,肯定“天行有常(规律),不为尧存,不为桀亡”,即肯定自然界的运行法则是不以人的意志为转移的客观存在,并提出了“制天命而用之”的人定胜天的思想。

政治上,他主张礼治法治并用。

一方面仍很重视“王道”,提倡“礼义”;同时主张“法后王”,同意武力兼并天下,用法禁、刑赏治理国家。

所以他的一些思想又为法家所汲取。

在人性问题上,他针对孟子“性善论”提出“性恶论”,认为人性本来是恶的,“其善者伪也”,即经过后天改造才变善。

但他特别强调后天学习的重要性,他认为人的知识、品德不是天赋的,是后天经过礼义教化、学习改造获得的。

他写《劝学》就是为了勉励人们努力学习,“积善成德”,成为有知识有修养的人。

3.荀子的文学思想是注重实用,提倡质朴。

他的文章说理透辟,结构严谨,气势浑厚,多用排比和比喻。

已由语录体发展为标题论文,标志我国古代说理文趋向成熟。

4.《荀子》共十二卷,收章三十二篇,其中大多数为荀子的著作,少数出于门人之手。

内容涉及哲学思想、政治主张、治学方法、处世之道、学术论辩等。

5.《天论》是我国历史上第一篇全面论说人们如何对待“天”即如何对待自然万物的哲学论文。

作者吸取了当时科学发展的成就,以朴素的唯物主义精神对当时流行的迷信天命、治乱在天、天命可畏等唯心看法,进行了大胆的反对和批判。

三.课文阅读,字词积累1.给下列字注音。

蕃长于春夏()辍广()啜菽()田薉稼恶()籴贵民()雩而雨()卜筮然后决大事()楛耕伤稼()礼义之不愆兮()2.指出下列各句加点通假字的意义,并理解句子的意义。

《荀子》选读(知识讲解)大天而思之,孰与物畜而制之学习目标1.了解作者,探究荀子天人相分的天人关系。

2.掌握文言词语的意义和用法,能将重点句子进行翻译。

3.读懂文本,了解荀子文章的基本特点,排比句的运用。

4.体会荀子对天人关系的思考。

知识积累文学常识荀子〔约公元前313—前238〕,名况,字卿,战国末期赵国人,当时人们尊重他,称他荀卿。

曾两度到当时齐国的文化中心稷下〔今山东临淄〕游学,任过列大夫的祭酒〔学宫领袖〕,还到过秦国,拜见秦昭王,后来到楚国,任兰陵〔今山东枣庄东南〕令。

公元前238年失官,居家著书,死后葬于兰陵。

韩非和李斯都是他的学生。

荀子是我国古代的思想家、教育家,朴素唯物主义思想集大成者,是先秦儒家的最后代表。

荀子认为,自然界的存在,不以人的主观意志为转移,但人类可以用主观努力去认识它,顺应它,运用它,以趋吉避凶。

他提出〝制天命而用之〞的人定胜天的思想。

在认识论方面,他认为人对客观事物的认识,首先要通过感觉器官和外界事物接触,强调〝行〞对于〝知〞的必要性和后天学习的重要性。

在政治上,他针对孔子、孟子效法先王的思想,提出〝法后王〞,主张应该适应当时的社会情况去施政,要选贤能,明赏罚,兼用〝礼〞〝法〞〝术〞实行统治。

他的许多思想为法家所汲取。

在人性问题上,他不同意孟子的〝性善论〞,他认为人类天生有欲求,有欲求必有争夺,任其天性发展,必做恶事,因此他提出〝性恶论〞,认为后天环境可以改善人的恶的本质,所以他主张〝明礼义而化之〞,重视教育的作用,强调教育功能的重要。

认为人和物都可以改变,能改造好,能〝知明而行无过〞。

荀子的散文说理透彻,气势浑厚,语言质朴,句法简练绵密,多作排比,又善于用喻。

字词汇总字音蕃长于春夏〔fán〕辍广〔chuò〕啜菽〔chu òshū〕籴贵民〔dí〕雩而雨〔yú〕卜筮然后决大事〔shì〕楛耕伤稼〔kǔ〕礼义之不愆兮〔qiān〕字义天作高山,大王荒之〔开垦,引申为发展〕天不为人之恶寒也辍冬〔停止,引申为废止〕君子有常体矣〔体统,规矩,引申为准那么或法那么〕礼义之不愆兮,何恤人之言兮〔愆,违背;恤,忧虑,担心〕假设夫志意修〔美好〕是节然也〔节制,指时势,命运的制约〕上暗而政险〔昏暗〕大天而思之〔思慕〕孰与理物而勿失之也〔治理,整理〕词类活用文王康之〔形容词使动〕君子道其常〔名作动,遵循〕礼义之不愆兮〔名作动,违背〕是以日进也/是以日退也〔名作状〕一也〔数作动,一样〕怪之〔形容词意动〕雩而雨〔名作动,下雨〕君人者隆礼尊贤而王〔名作动〕大天而思之〔形容词意动〕因物而多之〔形容词使动〕孰与骋能而化之〔动词使动〕思物而物之〔名词使动〕重点语句〔1〕判断句治乱非天也〔……也,表判断〕是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也〔……者也,表判断〕〔2〕省略句禹以治,桀以乱〔〝以〞后省略宾语〝之〞〕可畏也,而不可怪也〔〝可〞前省略主语〝是〞〕〔3〕宾语前置句此之谓也〔〝此之谓〞宾语前置,应为〝谓此〞,说的就是这〕礼义之不愆〔否定句宾语前置,应为〝不愆礼义〞〕〔4〕状语后置句繁启、蕃长于春夏〔〝蕃长于春夏〞状语后置,于春夏生长〕在天者莫明于日月〔〝于日月〞状语后置,比太阳月亮〕〔5〕定语后置句物之已至者〔〝已至者〞应在〝物〞前〕课文精要理解主旨本文客观地分析了大自然的运行规律,正确地指出了天与人之间的关系,认为人类应在掌握自然规律的基础上发挥人的主观能动性,驾驭自然,征服自然,让自然更好地为人类服务。

荀子《大天而思之,孰与物畜而制之》阅读材料荀子, 作为战国时期一位杰出而深邃的思想家,是先秦诸子中最有科学精神的。

《荀子》32篇中,《天论》是最引人注目、最富有思想性格的一篇。

“大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!因物而多之,孰与骋能而化之!思物而物之,孰与理物而勿失之也!愿于物之所以生,孰与有物之所以成!故错人而思天,则失万物之情”一节,虽只有九十字,却阐述了《天论》篇的灵魂和核心。

所以对此篇章节选的解读,对了解荀子的思想至关重要,一方面,可以经此了解荀子的天人之分的思想,另一方面,也可由此更加深入的体悟荀子制天命而用之的思想。

关于荀子及其作品,学生在必修阶段就已有所学习,人民教育出版社普通高中试验教科书语文必修3选用了荀子的《劝学》篇,通过本课的学习,学生已经初步了解了荀子作品大量的运用排比,巧妙地运用比喻论证,文章具有鲜明的节奏,强烈的气势,明晰的层次,条分缕析的缜密的特点和他“善假于物”的认识论,这些都为学生对本课的学习打下了良好的基础。

作为《荀子》选读唯一一篇,“大天而思之”篇,上接《论语》《孟子》选读,下启《老子》《韩非子》选读,充分体现了荀子及其作品在先秦文学中的重要地位,作为传经之师,荀子不仅终结了先秦子学,更开启了两汉经学:一方面,荀子是一位儒学大师,《荀子》是战国后期儒家学派最重要的著作;另一方面,荀子作为韩非子、李斯的老师,他的儒家思想中又始终渗透着法家思想。

一、荀子的“天”中华民族自古敬畏“天”。

自古,天,是日月山川诸神之宗主,是自然的主宰,更是人类社会的主宰,人们对它崇拜与服从,那个时候,天就是神。

孔子有言:“君子有三畏,畏天命,畏大人,畏圣人之言。

”,主张尽人事,听天命;孟子言:“人之性在于心”“人之性受于天”“知其性则知天”,主张尽心、知性、知天的天人合一论;墨子言:“顺天意者,兼相爱,交相利,必得赏;反天意者,别相恶,交相贼,必得罚”,主张顺天而有为。

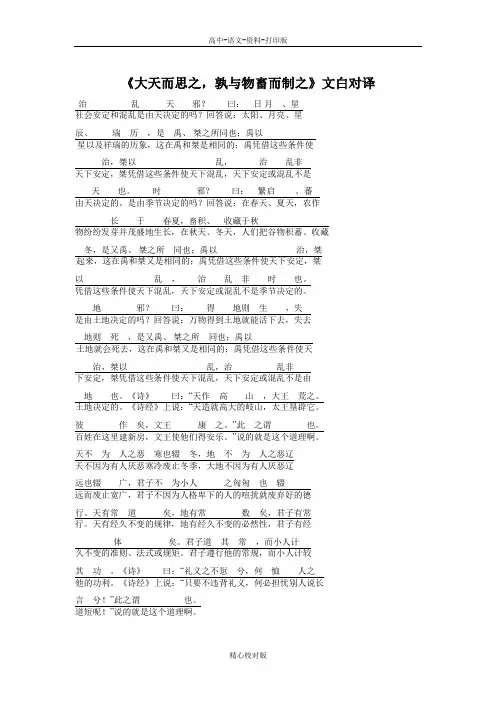

《大天而思之,孰与物畜而制之》文白对译治乱天邪?曰:日月、星社会安定和混乱是由天决定的吗?回答说:太阳、月亮、星辰、瑞历,是禹、桀之所同也;禹以星以及祥瑞的历象,这在禹和桀是相同的;禹凭借这些条件使治,桀以乱,治乱非天下安定,桀凭借这些条件使天下混乱,天下安定或混乱不是天也。

时邪?曰:繁启、蕃由天决定的。

是由季节决定的吗?回答说:在春天、夏天,农作长于春夏,畜积、收藏于秋物纷纷发芽并茂盛地生长,在秋天、冬天,人们把谷物积蓄、收藏冬,是又禹、桀之所同也;禹以治,桀起来,这在禹和桀又是相同的;禹凭借这些条件使天下安定,桀以乱,治乱非时也。

凭借这些条件使天下混乱,天下安定或混乱不是季节决定的。

地邪?曰:得地则生,失是由土地决定的吗?回答说:万物得到土地就能活下去,失去地则死,是又禹、桀之所同也;禹以土地就会死去,这在禹和桀又是相同的;禹凭借这些条件使天治,桀以乱,治乱非下安定,桀凭借这些条件使天下混乱,天下安定或混乱不是由地也。

《诗》曰:“天作高山,大王荒之。

土地决定的。

《诗经》上说:“天造就高大的岐山,太王垦辟它。

彼作矣,文王康之。

”此之谓也。

百姓在这里建新房,文王使他们得安乐。

”说的就是这个道理啊。

天不为人之恶寒也辍冬,地不为人之恶辽天不因为有人厌恶寒冷废止冬季,大地不因为有人厌恶辽远也辍广,君子不为小人之匈匈也辍远而废止宽广,君子不因为人格卑下的人的喧扰就废弃好的德行。

天有常道矣,地有常数矣,君子有常行。

天有经久不变的规律,地有经久不变的必然性,君子有经体矣。

君子道其常,而小人计久不变的准则、法式或规矩。

君子遵行他的常规,而小人计较其功。

《诗》曰:“礼义之不愆兮,何恤人之他的功利。

《诗经》上说:“只要不违背礼义,何必担忧别人说长言兮!”此之谓也。

道短呢!”说的就是这个道理啊。

楚王后车千乘,非知也;君子啜楚王外出时随从的车子有千辆,不是因为他聪明;君子吃菽饮水,非愚也:是豆类,喝冷水,不是因为他愚蠢:这些都是不取决于自己的因节然也。

第三单元《荀子》选读大天而思之,孰与物畜而制之荀子密切关注现实世界的变化,充满事功精神。

荀子讲学于齐、仕宦于楚、议兵于赵、议政于燕、论风俗于秦,对当时社会的影响不在孔孟之下。

俯仰于政治与学术之间,荀子所体现的务实精神,应该是汉代儒宗董仲舒的取法对象。

他们都为儒学适应时代环境、进而寻求新的发展作出了贡献。

伟大的思想家、教育家荀子,是赵国都城邯郸人。

战国末期,诸侯人民期盼天下一统。

荀子作为一个社会大转变时期的思想家,他遵循中国儒家既重视社会责任又注重自我完善的价值取向,【课内挖掘】课内素材内涵丰富的荀子纵观荀子全书,凡哲学、伦理、政治、经济、军事、教育,乃至语言学、文学皆有涉猎,且多精论,足以为先秦一大思想宝库。

从哲学上说,荀子是朴素的唯物主义者。

在天人关系上,荀子反对天命、鬼神迷信之说,肯定了“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,即自然运行法则是不以人们的意识为转移的,主张“明于天人之分”,认为天有“天职”,人有“人分”,提出“制天命而用之”“应时而使之”的人定胜天思想。

既说明规律的不可抗御性,也强调应发挥人的主观能动性。

荀子主张“从道不从君,从义不从父,人之大行也”。

荀子继承孔子思想的地方,还在于他对于礼和师法的重视,坚持儒家“正名”之说,强调尊卑等级名分的必要性,主张“法后王”即效法文、武、周公之道。

又由于主张“性恶论”,因此在一定意义上荀子是后来出现的法家的开启者。

另外,荀子在经济上主张“节用裕民,而善臧其余”,提出强本节用、开源节流和“省工贾、无夺农时”等主张,为以后历朝历代所遵守,至今仍有借鉴意义。

运用角度【课外应用】荀子不畏权贵,“敢为异说”。

曾经在一篇文章里批评了墨翟、慎到、田骈、子思、孟轲等十二个当时著名的学术权威。

荀子公然反对孟子的性善论,提出“人之性恶”。

他以“人性恶”为哲学基础,推出了独具特色的一整套治理国家的理论体系。

正因为如此,荀子遭到儒学门人的激烈反对、君王的轻视冷漠和小人的谗言诽谤。

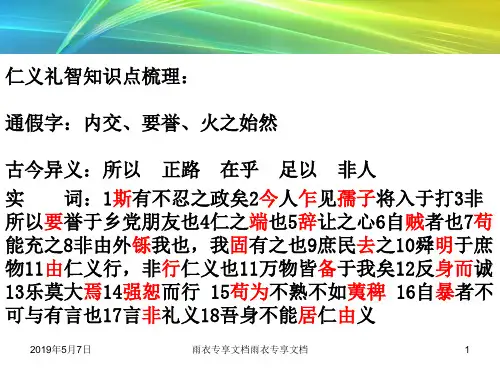

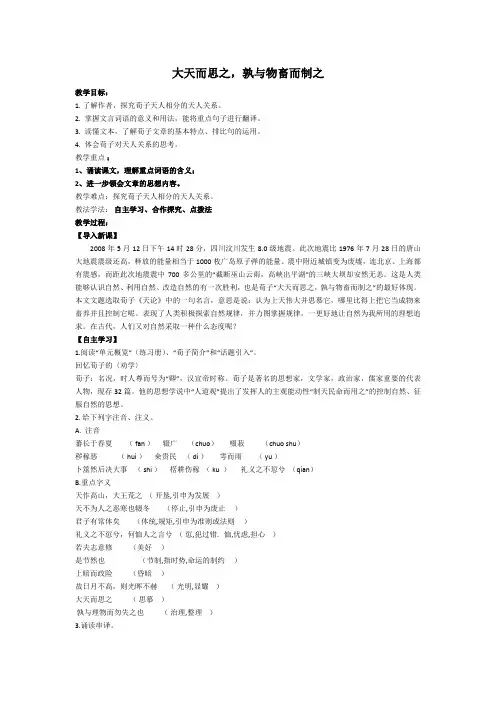

大天而思之,孰与物畜而制之[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音桀.(jié)以乱 辍.(chuò)冬 礼义之不愆.(qiān) 啜.(chuò)菽.(shū) 楛.(kǔ)耕伤稼 籴.(dí)贵民饥 雩.(yú)而雨 卜筮.(shì) 第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)大王荒之(“大王”,同“太王”,周文王的祖父古公亶父)(2)君子不为小人之匈匈也辍行(“匈匈”,通“讻讻”,形容喧扰)(3)楚王后车千乘,非知也(“知”,通“智”)(4)小人错其在己者(“错”,通“措”,废弃)(5)君子小人之所以相县者(“县”,同“悬”,指有较大悬殊或差距)(6)怪星之党见(“党”,通“傥”,偶然地;“见”,同“现”)(7)是无世而不常有之(“常”,通“尝”)(8)人则可畏也(“”,同“妖”) (9)枯耘失岁(“枯”,通“楛”)(10)田稼恶(“”,同“秽”,荒芜)(11)其说甚尔(“尔”,通“迩”,近)(12)则日切瑳而不舍也(“瑳”,通“磋”,切磋)(13)则光晖不赫(“晖”,同“辉”)第3步一词多义——看我七十二变(1)作⎩⎨⎧天作.高山(生,动词)彼作.矣,文王康之(建筑房屋,动词)(2)错⎩⎨⎧小人错.其在己者(错,通“措”,废弃)三者错.,无安国(交错,动词)举直错.诸枉(通“措”,安置,动词) (3)道⎩⎪⎨⎪⎧天有常道.矣(规律,名词)君子道.其常(遵行,动词)策之不以其道.(方法,名词)师道.之不传也久矣(风尚,名词) (4)其⎩⎨⎧君子道其.常(他的,代词)故君子敬其.在己者(那些,指示代词) (5)之⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧日月之.有蚀(主谓之间,取消句子的独立 性,助词)礼义之.不愆兮(宾语前置的标志,无实义, 助词)物之.已至者(定语后置的标志,无实义,助词)文王康之.(代指百姓,代词)若夫君臣之.义(的,结构助词)(6)以⎩⎨⎧禹以.治,桀以乱(凭借,介词)非以为得求也,以.文之也(用,介词)则王公不以.为宝(把,介词) 第4步古今异义——词语的昨天和今天(1)地有常数..矣 古义:指经久不变的必然性今义:指表示常量的数(2)本事..不理 古义:指农事今义:指本领(3)勉力..不时 古义:力役,人民所服的劳役今义:指努力(4)君子小人之所以..相县者,在此耳古义:……的原因今义:表因果关系的连词(5)风雨之不时..古义:不按照时节今义:时时、经常不断的第5步词类活用——词性变异含义迥(1)大王荒.之(形容词作动词,开垦,垦辟)(2)文王康.之(形容词的使动用法,使……安乐)(3)君子道.其常(名词作动词,遵行)(4)楚王后.车千乘(名词的使动用法,使……在后面、使……随从)(5)生于今而志.乎古(名词作动词,笃信)(6)是以日.进也(名词作状语,天天)(7)怪.之,可也(形容词的意动用法,以……为怪)(8)雩而雨.,何也(名词作动词,下雨)(9)以文.之也(名词作动词,修饰,文饰)(10)大.天而思之(形容词的意动用法,认为……伟大)(11)因物而多.之(形容词的使动用法,使……增加)(12)孰与骋能而化.之(动词的使动用法,使……产生变化)(13)思物而物.之(名词的使动用法,使……成为物)(14)故君子敬.其在己者(慎重地对待,形容词作动词)而王(君,名词作动词,统治;隆、尊,形容词作动词,推崇,尊重;(15)君.人者隆.礼尊贤..贤,形容词作名词,有才德的人)(16)非以为得求.也(动词作名词,祈求的结果)第6步文言句式——特殊句式多留意(1)治乱非天也。

大天而思之,孰与物畜而制之教学目标:1.了解作者,探究荀子天人相分的天人关系。

2. 掌握文言词语的意义和用法,能将重点句子进行翻译。

3. 读懂文本,了解荀子文章的基本特点、排比句的运用。

4. 体会荀子对天人关系的思考。

教学重点:1、诵读课文,理解重点词语的含义;2、进一步领会文章的思想内容。

教学难点:探究荀子天人相分的天人关系。

教法学法:自主学习、合作探究、点拨法教学过程:【导入新课】2008年5月12日下午14时28分,四川汶川发生8.0级地震。

此次地震比1976年7月28日的唐山大地震震级还高,释放的能量相当于1000枚广岛原子弹的能量。

震中附近城镇变为废墟,连北京、上海都有震感,而距此次地震震中700多公里的“截断巫山云雨,高峡出平湖”的三峡大坝却安然无恙。

这是人类能够认识自然、利用自然、改造自然的有一次胜利,也是荀子“大天而思之,孰与物畜而制之”的最好体现。

本文文题选取荀子《天论》中的一句名言,意思是说:认为上天伟大并思慕它,哪里比得上把它当成物来畜养并且控制它呢。

表现了人类积极探索自然规律,并力图掌握规律,一更好地让自然为我所用的理想追求。

在古代,人们又对自然采取一种什么态度呢?【自主学习】1.阅读“单元概览”(练习册)、“荀子简介”和“话题引入”。

回忆荀子的〈劝学〉荀子:名况,时人尊而号为“卿”,汉宣帝时称。

荀子是著名的思想家,文学家,政治家,儒家重要的代表人物,现存32篇。

他的思想学说中“人道观”提出了发挥人的主观能动性“制天民命而用之”的控制自然、征服自然的思想。

2.给下列字注音、注义。

A. 注音蕃长于春夏(fan)辍广(chuo)啜菽(chuo shu)秽稼恶(hui)籴贵民(di)雩而雨(yu)卜筮然后决大事(shi)楛耕伤稼(ku)礼义之不愆兮(qian)B.重点字义天作高山,大王荒之(开垦,引申为发展)天不为人之恶寒也辍冬(停止,引申为废止)君子有常体矣(体统,规矩,引申为准则或法则)礼义之不愆兮,何恤人之言兮(愆,犯过错.恤,忧虑,担心)若夫志意修(美好)是节然也(节制,指时势,命运的制约)上暗而政险(昏暗)故日月不高,则光晖不赫(光明,显耀)大天而思之(思慕)孰与理物而勿失之也(治理,整理)3.诵读串译。

天论原文及逐句翻译天论原文及逐句翻译《荀子·天论》是战国末期儒家思想家、教育家荀子的著作,其主旨是揭示自然界的运动变化有其客观规律,和人事没有什么关系,看看下面的天论原文及逐句翻译。

天论原文及逐句翻译【原文】天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。

强本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;修道而不贰,则天不能祸。

故水旱不能使之饥,寒暑不能使之疾,祆怪不能使之凶。

本荒而用侈,则天不能使之富;养略而动罕,则天不能使之全;倍道而妄行,则天不能使之吉。

故水旱未至而饥,寒暑未薄而疾,祆怪未至而凶--受时与治世同,而殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。

故明于天人之分,则可谓至人矣。

不为而成,不求而得,夫是之谓天职。

如是者,虽深、其人不加虑焉;虽大、不加能焉;虽精、不加察焉,夫是之谓不与天争职。

天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。

舍其所以参,而愿其所参,则惑矣。

列星随旋,日月递照,四时代御,陰陽大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事,而见其功,夫是之谓神。

皆知其所以成,莫知其无形,夫是之谓天功。

唯圣人为不求知天。

天职既立,天功既成,形具而神生,好恶喜怒哀乐臧焉,夫是之谓天情。

耳目鼻口形能各有接而不相能也,夫是之谓天官。

心居中虚,以治五官,夫是之谓天君。

财非其类以养其类,夫是之谓天养。

顺其类者谓之福,逆其类者谓之祸,夫是之谓天政。

暗其天君,乱其天官,弃其天养,逆其天政,背其天情,以丧天功,夫是之谓大凶。

圣人清其天君,正其天官,备其天养,顺其天政,养其天情,以全其天功。

如是,则知其所为,知其所不为矣;则天地官而万物役矣。

其行曲治,其养曲适,其生不伤,夫是之谓知天。

故大巧在所不为,大智在所不虑。

所志于天者,已其见象之可以期者矣;所志于地者,已其见宜之可以息者矣:所志于四时者,已其见数之可以事者矣;所志于陰陽者,已其见和之可以治者矣。

官人守天,而自为守道也。

管理好万物而不失去它们。

荀子强调了两个方面:一方面,在天地自然面前,人不能为所人欲为,在那些付出努力也无益的地方,不要浪费自己的精力;另一方面,在天地自然面前,人可以大有作为,在那些应当付出努力的地方,不要轻易放弃。

六、布置作业。

①《课课练》基础巩固卷。

②练笔400字——“荀子之论”与“孔孟之道”的区别。

七、板书设计大天而思之,孰与物畜而制之儒家《荀子》一、人与自然荀子的智慧二、人与国家三、人与自己欲望——人性恶——法隆礼重法尊贤爱民第二课时一、处理作业:展示优秀练笔——“荀子之论”与“孔孟之道”的区别400字。

二、课时跟踪检测:1.下列句子中加点的字读音有误的一组是()A.辍.(chuò)行卜筮.(shì)光晖不赫.(hè)B.六畜.(chù) 骋.(chěng)能礼义之不愆.(yǎn)C.蕃.(fán)长何恤.(xù) 啜.(chuò)菽饮水D.雩.(yú)而雨籴.(dí)贵田稼恶.(è)解析:B项“愆”应读为qiān。

答案:B2.下列句子中加点字的解释,不正确的一项是()A.故君子以为文.文:修饰B.何恤.人之言兮恤:忧虑C.天作高山,大王荒.之荒:荒废D.不急.之察,弃而不治急:重要解析:C.荒:开垦,开发。

答案:C大(形容词意动,认为……伟大)天而思之,孰与物(名词作状语,当成物)而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!因物而多(形容词使动,使……多)之,孰与骋能而化(动词使动,使……符合变化)之!思物而物(名词作动词,使……成为物)之,孰与理物而勿失之也!愿于物之所以生,孰与有物之所以成!故错人而思天,则失万物之情。

【合作学习】1、荀子所说的“天”的内涵是什么?是否等同于我们现在所说的“大自然”?①荀子所说的天为自然之天,为自然的运行。

在荀子那里,“天”已不是有人格意志的“神”了,而是无预于人事的自然。

“大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!”原文及解释名句:大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!摘自:《荀子·天论》解释:与其尊崇天而思慕它,哪里比得上把天当作物一样蓄养起来而控制着它呢?与其顺从天而赞美它,哪里比得上控制自然的变化规律而利用它呢?赏析:此句体现出荀子“非天命”的思想观念,将人类对自然界的认识水平提升到了“制天命而用之”的高度,荀子认为,人应该发挥主观能动性,利用自然造福人类。

天论原文:天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。

疆(同“强”)本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;循道而不贰,则天不能祸。

故水旱不能使之饥,寒暑不能使之疾,祆怪不能使之凶。

本荒而用侈,则天不能使之富; 养略而动罕,则天不能使之全;倍道而妄行,则天不能使之吉。

故水旱未至而饥,寒暑未薄而疾,祆怪未至而凶。

受时与治世同,而殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。

故明于天人之分,则可谓至人矣。

不为而成,不求而得,夫是之谓天职。

如是者,虽深、其人不加虑焉;虽大、不加能焉;虽精、不加察焉,夫是之谓不与天争职。

天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。

舍其所以参,而愿其所参,则惑矣。

列星随旋,日月递炤,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事,而见其功,夫是之谓神。

皆知其所以成,莫知其无形,夫是之谓天功。

唯圣人为不求知天。

天职既立,天功既成,形具而神生,好恶喜怒哀乐臧焉,夫是之谓天情。

耳目鼻口形能各有接而不相能也,夫是之谓天官。

心居中虚,以治五官,夫是之谓天君。

财非其类以养其类,夫是之谓天养。

顺其类者谓之福,逆其类者谓之祸,夫是之谓天政。

暗其天君,乱其天官,弃其天养,逆其天政,背其天情,以丧天功,夫是之谓大凶。

圣人清其天君,正其天官,备其天养,顺其天政,养其天情,以全其天功。

如是,则知其所为,知其所不为矣;则天地官而万物役矣。

《大天而思之,孰与物畜而制之》教案教学目标知识与能力1、了解荀子及其思想核心2、掌握文言基础知识(重要的实词、虚词,通假字,词类活用,特殊文言句式)3、提高阅读文言文的能力4、向学生讲授选文,其间涉及词汇、写作以及思想内容等各个方面。

5、学习本文在表达方式上的最大特点,即大量运用了排比,节奏鲜明,气势磅礴,说理缜密,富有感染力。

方法与过程1、通过学生自主学习,交流与合作了解有关荀子的基本常识和有关文言基础知识。

2、通过讨论学生明确并深刻理解荀子错天思人的思想。

情感态度与价值观1、认识到人通过一定努力可以掌握自己的命运,一味地迷信上天、屈从于命运不可取。

2、引导学生从中找到立身处世的借鉴教学重点1、主要是讲授选文第1段、第4段、第5段及最后一段,引导学生把握荀子对天人关系的思考。

2、引导学生思考其中的启示意义。

3、学习和掌握加点的重点字汇:小人错其在己者君子小人之所以相县者星队、木鸣怪星之党见,是无世而不常有之楛耕伤稼政令不明,举错不时,本事不理其说甚尔,其灾甚惨故错人而思天,则失万物之情。

学情分析1、高二学段的学生对古文的学习有一定的基础,借助于课下注释可以基本理解本文的大体意思。

但还需要继续在古文词汇和句式方面的学习和积累。

2、在必修二模块,学生学习了《劝学》,对荀子和他的文章风格有所了解,学习本文应该有一定的亲切感。

特别是对论说文的写法感兴趣,有学习的愿望。

3、高二段的学生无论是在历史学科或是政治学科,对荀子的哲学观点是有所了解的,对于天与人的关系有一定的知识积累。

教学准备要在一节课上完成荀子的学习,学生课前的充分准备必不可少。

所谓凡事预则立,学生准备情况有时决定上课的效果。

为此,我建议布置以下几个预习内容:1、复习背诵《劝学》。

2、让学生课前结合导学案预习课文。

3、学生借助课下注释,重点自学第1段、第4段、第5段及最后一段,疏通文义,概括内容。

4、勾画出自己的难点。

教学过程(一)导入设计由《三字经》人之初,性本善导入,引导学生思考性善论是谁的观点?(生答:孟子)。

《大天而思之,孰与物畜而制之》要点指导【学习目标】1. 了解作者,探究荀子天人相分的天人关系。

2. 掌握文言词语的意义和用法,能将重点句子进行翻译。

3. 读懂文本,了解荀子文章的基本特点、排比句的运用。

4. 体会荀子对天人关系的思考。

【学习重点】字词积累,翻译重点语句【学习难点】探究荀子天人相分的天人关系一、基础知识1、通假字①天作高山,大.王荒之“大”通“太”,大王,指周文王的祖父古公亶父②君子不为小人之匈匈..也辍行_“匈匈”通“汹汹”,形容喧扰③楚王后车千乘,非知.也“知”通“智”,明智、聪明④小人错.其在己者“错”通“措”,废弃⑤君子小人之所以相县.者,在此耳“县”通“悬”,指有较大悬殊或差距⑥星队.、木鸣悬殊或差距坠落2.一词多义①治⎩⎪⎨⎪⎧ 治.乱天邪 无用之辩,不急之察,弃而不治. 单于使卫律治.其事 不效,则治.臣之罪 今治.水军八十万众形容词,安定动词,研究动词,处理、审理动词,惩处动词,部署 ②非⎩⎨⎧ 怪之,可也;而畏之,非也是己非人治乱非天也形容词,不对的动词,认为……不对副词,不(是) ③作⎩⎪⎨⎪⎧ 天作高山,大王荒之 彼作矣,文王康之一鼓作气自是指物作诗立就 其中往来种作,男女衣着,悉如外人动词,生动词,建筑房屋动词,振作动词,振作动词,劳作④乎⎩⎨⎧ 珠玉不睹乎外丈夫亦爱怜其少子乎王侯将相宁有种乎介词,同“于”,在助词,疑问语气,吗助词,反问语气,吗 ⑤虽⎩⎨⎧ 上明而政平,则是虽并世起,无伤也 相如度秦王虽斋,决负约不偿城连词,即使连词,虽然3.古今异义①地有常数..矣 今义:表示常量的数古义:经久不变的必然性②勉力..不时 今义:努力;尽力古义:力役,人民所服的劳役③君子小人之所以..相县者,在此耳 今义:因果连词古义:……的原因④风雨之不时..今义:时时,经常不断地古义:不按照时节⑤政令不明,举错不时,本事..不理 今义:本领古义: 农事4.词类活用(1)名词的活用名词的使动用法①楚王后.车千乘_ 使……跟在后面②思物而物.之使……成为物名词作动词③风雨..之不时刮风下雨④君人者隆礼尊贤而王.称王(统治天下)(2)形容词的活用形容词的使动用法⑤因物而多.之使……多⑥文王康.之使……安乐形容词作动词⑦大王荒.之开垦,垦辟形容词的意动用法⑧怪.之,可也以……为怪,感到奇怪(3)动词的活用动词的使动用法⑨孰与骋能而化.之使……变化5.文言句式①人祆则可畏也判断句②繁启、蕃长于春夏,畜积、收藏于秋冬介宾短语后置句③物之已至者定语后置句④礼义之不愆兮宾语前置句二、主要内容第一段概括大意:治乱非天、时、地而由人(君)论证特点:层次清晰用三个问句,表达了国家的治乱与天道无关的观点治乱(天邪,时邪,地邪)→非→诗曰由人(君)第二段概括大意:天道的运行有其固定不变的规律。