变态心理学 概述,区别

- 格式:docx

- 大小:213.07 KB

- 文档页数:8

变态心理学的概念和正常和异常心理的判断标准变态心理学(abnormal psychology)又称病理心理学(pathological psychology),是研究人的心理过程和个性心理特征发生异常的科学,包括研究认知、情感、意志和智能、人格等方面的异常表现,探讨异常心理的发生、发展、变化的原因和规律。

它不仅要对异常心理现象加以描述、分类和解释,还要说明其本质和发生机理,以便更好地理解、预测和有效地控制人的行为。

变态心理学是医学中发展最早的一个分支。

很久以来,心理变态的人常是被人们所排斥或遗弃。

人们不把心理障碍看成是疾病,却把心理变态的人看成是邪恶或魔鬼附体。

中世纪的欧洲,教士们使用了所谓驱魔术来驱赶魔鬼,大多数病人受鞭笞、火烧和其他人身凌辱与虐待,因为人们相信躯体痛苦难受时魔鬼就会飞离。

除了有些“癔症”或抑郁病人被劝服外,这种处理常会导致病人的死亡。

当时的社会骚动和对于灾祸的恐惧导致了一种信念,认为情欲是邪恶,女人激起男人产生情欲,因此女人是邪恶。

妇女在无情拷打之下被迫忏悔,然后,被绑在火刑柱上烧死。

后来,不管女子、男子、儿童,只要是与众不同或稍有不正常行为都会受到指控。

心理异常或离奇行为被看成撒旦淫威的表现,结果葬送了百十万人的生命。

象这种对心理变态的患者所进行的凌辱和折磨持续了约300年。

但同时也有许多医生和学者认为心理变态是疾病,同情精神病人,主张给予帮助和有效的治疗。

如Paracelsus(1490~1541)认为心理变态的人只不过是需要治疗的病人而已。

他相信这些病人是有心理障碍的人,通过交谈、说服和疏导可以治好。

此后,精神病人被送进疯人院,病人常常被带上铁链或锁于笼中。

法国大革命(1789)以后,Philipe Pinel医生倡导解除对精神病人的禁锢,主张以关心态度倾听他们诉说,让他们从事有益的劳动。

虽然该学说的论点是错误的,它却提出了大脑病变对精神病的病因作用。

但大脑病变只能解释一小部分的心理障碍,所以其他研究者又提出了精神病的心理原因学说。

变态心理学第一节变态心理学概述变态心理学:以心理和行为异常为研究对象的心理学分支学科。

侧重研究和说明异常心理的基本性质与特点;研究个体心理差异以及生存环境对心理异常发生、发展的影响。

变态心理学的研究对象也是精神病学的对象。

精神病学:着重异常心理的诊断、治疗,转归和康复。

学科简史公元前400年,希波克里特:人之所以疯狂,是因为有害的体液流入大脑。

自然学科的出现,再一次把心理的异常现象和大脑的功能联系起来。

17世纪前,精神病学比变态心理学活跃。

17世纪中叶,用唯物的思维对待心理异常的问题。

现代理论一、精神分析异常心理原因:固着、焦虑、压抑1、两个命题:心理过程主要是潜意识的。

性的冲动是神经病和精神病的重要起因。

2、以两个命题为基础作出判断:(1)人类的生物本能是心理活动的动力(力比多)。

(2)力比多在幼年期驱动人的性心理发展。

(3)人的心理存在于潜意识、前意识、意识中。

(4)本我、自我、超我。

本我与超我的冲突。

(5)人具有防止焦虑的能力,叫做“防御机制”。

二、行为主义(1)巴普洛夫高级神经活动学说。

(2)通过实验结果的分析来说明异常心理现象。

(3)通过动物实验,对临床病人观察,然后类比法解释人。

(4)神经症与精神病区别是神经活动障碍的复杂性上或精细特征性上的区别。

(5)神经症与精神病的产生是兴奋和抑制的冲突造成的。

(6)技术路线:动物实验、演绎推论人、以人为对象研究其行为并与动物实验比较。

三、人本主义(1)潜能趋于完善的特征受到阻碍,自我无法实现的结果。

(2)马斯洛认为心理异常最基本表现是“存在焦虑”,就是存在和责任的冲突。

第二节心理正常与心理异常一、正常心理活动的三大功能:(1)能够适应环境,健康的生存发展。

(2)正常的人际交往,承担社会责任。

(3)正确的反映,认识客观世界。

二、标准化的区分(李心天)(1)医学标准:精神障碍是躯体疾病。

(2)统计学标准:根据偏离平均值的程度来决定,以心理测验为工具。

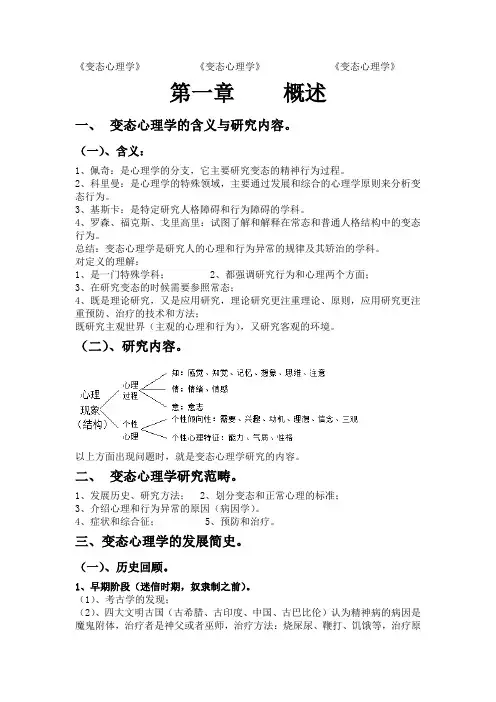

《变态心理学》《变态心理学》《变态心理学》第一章概述一、变态心理学的含义与研究内容。

(一)、含义:1、佩奇:是心理学的分支,它主要研究变态的精神行为过程。

2、科里曼:是心理学的特殊领域,主要通过发展和综合的心理学原则来分析变态行为。

3、基斯卡:是特定研究人格障碍和行为障碍的学科。

4、罗森、福克斯、戈里高里:试图了解和解释在常态和普通人格结构中的变态行为。

总结:变态心理学是研究人的心理和行为异常的规律及其矫治的学科。

对定义的理解:1、是一门特殊学科;2、都强调研究行为和心理两个方面;3、在研究变态的时候需要参照常态;4、既是理论研究,又是应用研究,理论研究更注重理论、原则,应用研究更注重预防、治疗的技术和方法;既研究主观世界(主观的心理和行为),又研究客观的环境。

(二)、研究内容。

以上方面出现问题时,就是变态心理学研究的内容。

二、变态心理学研究范畴。

1、发展历史、研究方法;2、划分变态和正常心理的标准;3、介绍心理和行为异常的原因(病因学)。

4、症状和综合征;5、预防和治疗。

三、变态心理学的发展简史。

(一)、历史回顾。

1、早期阶段(迷信时期,奴隶制之前)。

(1)、考古学的发现;(2)、四大文明古国(古希腊、古印度、中国、古巴比伦)认为精神病的病因是魔鬼附体,治疗者是神父或者巫师,治疗方法:烧屎尿、鞭打、饥饿等,治疗原则:对身体的侮辱,使善良的精灵不忍呆在这儿,使恶鬼不愿呆在这儿。

2、中世纪前的光明时期(自然主义时代,奴隶制的鼎盛时期)。

(1)、古希腊、古罗马的贡献希波克里特(气质体液说:黄黑、胆汁、血液、黏液),古希腊医学之父。

①朴素唯物主义:首次提出病理学和医学的研究模式,用大脑疾病解释大脑的变态疾病。

②对病因的解释:遗传、情感、环境、肌肉和神经紧张;③病因分类:a、躁狂症;b、抑郁症;c、谵妄症。

(谵妄:由高热、中毒以及其他疾病而引起意识模糊、短时间内精神错乱的症状。

如说胡话,不认识熟人等)总结:他是病理学和人道主义的丰碑。

变态心理学的概念和正常和异常心理的判断标准变态心理学(abnormal psychology)又称病理心理学(pathological psychology),是研究人的心理过程和个性心理特征发生异常的科学,包括研究认知、情感、意志和智能、人格等方面的异常表现,探讨异常心理的发生、发展、变化的原因和规律。

它不仅要对异常心理现象加以描述、分类和解释,还要说明其本质和发生机理,以便更好地理解、预测和有效地控制人的行为。

变态心理学是医学中发展最早的一个分支。

很久以来,心理变态的人常是被人们所排斥或遗弃。

人们不把心理障碍看成是疾病,却把心理变态的人看成是邪恶或魔鬼附体。

中世纪的欧洲,教士们使用了所谓驱魔术来驱赶魔鬼,大多数病人受鞭笞、火烧和其他人身凌辱与虐待,因为人们相信躯体痛苦难受时魔鬼就会飞离。

除了有些“癔症”或抑郁病人被劝服外,这种处理常会导致病人的死亡。

当时的社会骚动和对于灾祸的恐惧导致了一种信念,认为情欲是邪恶,女人激起男人产生情欲,因此女人是邪恶。

妇女在无情拷打之下被迫忏悔,然后,被绑在火刑柱上烧死。

后来,不管女子、男子、儿童,只要是与众不同或稍有不正常行为都会受到指控。

心理异常或离奇行为被看成撒旦淫威的表现,结果葬送了百十万人的生命。

象这种对心理变态的患者所进行的凌辱和折磨持续了约300年。

但同时也有许多医生和学者认为心理变态是疾病,同情精神病人,主张给予帮助和有效的治疗。

如Paracelsus(1490~1541)认为心理变态的人只不过是需要治疗的病人而已。

他相信这些病人是有心理障碍的人,通过交谈、说服和疏导可以治好。

此后,精神病人被送进疯人院,病人常常被带上铁链或锁于笼中。

法国大革命(1789)以后,Philipe Pinel医生倡导解除对精神病人的禁锢,主张以关心态度倾听他们诉说,让他们从事有益的劳动。

虽然该学说的论点是错误的,它却提出了大脑病变对精神病的病因作用。

但大脑病变只能解释一小部分的心理障碍,所以其他研究者又提出了精神病的心理原因学说。

变态心理学概述一、定义变态心理学,属于心理学分支学科。

这一分支科学,至今尚无确切定义,因为有的学者认为,它研究的问题不只是正常心理和异常心理之间的差距,而应该把异常心理当作疾病来研究,所以应叫做病理心理学(psychopathology)。

可是,如果把异常心理当作"疾病"看待,在实践中又有困难,因为,把"疾病"一词用在某些人身上是恰当的,但对另一些人来说却是不恰当的,因为相当多的心理异常,目前尚不能找到器质性损害的证据,只能将它们暂时称为脑的功能性障碍,按新的《国际疾病分类》( ICD - 10 ) 来说,不能称之为"疾病"。

二、研究对象此“变态”非彼“变态”,首先看一下“变态”的涵义:维基百科对“变态”的解释是:变态指事物的性状发生变化。

还指人的心理的一种有别于常人的不正常状态,有时专指性变态。

简单地说,变态是相对于常态的概念,也就是不正常状态。

心理学领域将研究心理的不正常状态的学科命名为变态心理学,所以变态心理学研究的是心理与行为的异常表现,而非人们自定义的“变态”。

三、心理异常心理学把心理活动分为正常和异常,异常的心理活动状态称之为心理障碍或精神障碍。

为了和大众口语的“变态”作区分,下文会用“精神障碍”来描述变态即心理异常的人。

什么是心理异常?心理学上有三个区分心理正常与异常的原则:1、主客观世界的统一性原则。

主要表现在是否出现幻觉、妄想,以及是否有自知力(对自身精神状态的判断能力)。

2、心理活动的协调性原则。

即认知、情绪和行为是否协调。

例如,一个人遇到开心的事情反而阴郁,遇到痛苦的事情反而做出快乐的反应,这就是心理活动失去了协调性。

3、人格的相对稳定性原则。

例如在没有明显外因的情况下,一个待人接物非常热情的人,突然变得很冷漠;一个用钱很仔细的人,突然挥金如土,有可能是人格稳定性出现了问题。

四、“变态”类型参考《国际疾病分类》第10版(ICD-10),这里介绍四种最常见的精神障碍类型:1、神经症:俗称神经病。

第九部分变态心理学第一章变态心理学的概述世界上的一切事物都有正和反两个方面,人的心理活动也不例外,存在正常心理活动和异常心理活动,由此形成了心理正常的群体和心理异常的群体。

即使是心理异常的人,他们的心理活动也并不全是异常的。

例如,他们的人格可能有某方面的缺陷并伴有思维障碍,但是,他们的感觉、知觉可能是正常的。

正常心理活动和异常心理活动之间,有互相转化的可能性。

有心理异常的人经过系统治疗,异常部分也能得到改善或完全被矫正。

因此,正常心理活动和异常心理活动在人群中会永远并存。

一、变态心理学的有关概念变态心理学是一门以心理与行为异常表现为研究对象的心理学分支学科。

它主要研究如何定义心理异常,心理异常的发生、种类、性质和特点、具体表现形式以及心理异常造成的痛苦体验、认知功能和社会功能的损伤,等等。

1.神经病属于临床医学中神经病学研究的范畴。

当个体的神经系统出现障碍时,个体表现为神经系统的不同疾病。

2.精神病属于临床医学中精神病学的研究范畴。

广义的精神病概念类似于精神疾病的概念,狭义的精神病指精神障碍中患者的心理功能严重受损,自知力缺失,不能应付日常生活要求并保持与现实的接触的一组情况。

主要包括精神分裂症(妄想障碍)和某些(具有精神病性质的)心境障碍。

精神病有三个特点:现实检验能力严重受损;社会功能严重受损;缺乏症状的自知力。

精神病分为器质性和功能性两类。

前者包括脑器质性精神病、症状性精神病和中毒性精神病等,后者包括精神分裂症、偏执性及情感性精神病等;而神经症和人格障碍属于较轻的功能性精神障碍。

3.精神障碍有时也译为心理障碍,与精神疾病的含义大致相同,属于临床医学中精神病学的研究范畴。

精神疾病内容包括了精神障碍的所有内容,例如精神分裂症、心境障碍、神经症或焦虑障碍、人格障碍等。

精神障碍是一种综合征,其特征表现为个体的认知、情绪调节或行为方面有临床意义的功能紊乱,它反映了精神功能潜在的心理、生物或发展过程中的异常。

一、概述变态心理学是心理学的一个分支科学,是研究异常心理现象的发生、发展和变化的原因及规律的科学。

心理障碍:许多不同种类的心理、情绪、行为失常的统称。

几个概念的区分:神经病——神经病学范畴精神病——精神病学范畴神经症——精神病学及心理学范畴心理障碍——精神病学及心理学范畴变态心理学工作重点:描述——异常表现、与正常现象的区分、病程及预后发现原因——生物学、心理学、社会方面的影响因素治疗——不同治疗途径及疗效等二、正常与异常的界定标准1、以经验为标准以病人自己的主管体验为标准以治疗者或研究者自身的体验为参照标准2、以社会常模和社会适应wie 标准是否符合社会规范与社会文化密切相关3、以病因与症状存在与否为标准医学模式常用标准不同标准情况不同4、以统计和测量结果为标准以全体人群中具有某种特征的人数分为为依据有关心理异常的理论模型生物学观点主要是关注躯体和心理方面的关系问题——也称为心身问题生物学研究者关注的是精神和他的有机环境——躯体之间的关系心理学观点认为人类行为 旧鲜切睦碛肷缁峄肪诚嗷プ饔玫囊恢直硐忠弧⒁窖Щ蛏 镅 P蚄raepelin 的工作,个案研究、定义早发行痴呆、躁狂抑郁症模型的贡献:诊断:医学诊断系统,ICD、DSM、CCMD病因:遗传、神经系统、生物化学因素治疗:医学治疗方法(药物等)二、心理动力学模型Freud 观点:意识、前意识、无意识人格构成,本我——快乐原则,自我——现实原则,超我——至善原则焦虑与心理防御机制病因:心理发展的固着、退行症状是内心两种势力斗争达到妥协的结果(无疑是的欲望以症状形式表现出来)治疗:心理分析治疗——自由联想、释梦、解释等三、认知行为模型行为观点:病因:行为异常是通过学习得到的治疗:行为治疗——学习新的行为方式,消退旧的行为方式,建立新的适宜反应认知观点:病因:歪曲的认知、不良思维方式、认知图式治疗:认知治疗——改善认知偏差、认知行为矫正等四、人本主义模型人本主义流派针对的是正常人,它强调成长和自我实现,而不是治愈疾病或缓解障碍病因:个体具有指向健康和个人成长的自然倾向受到了阻碍或歪曲,无法发挥作为人所具有的潜能:1)过度地应用自我防御机制,以至于个体逐渐失去了和现实的联系2)不利的社会环境和错误的学习3)过度的应激治疗:提供良好的成长环境,使个体朝着具有社会建设性和个人自我实现的方向发展五、社会和人际关系的影响这个方面一直没有得到与心理或生物影响一样的重视,但研究已经开始证明社会影响是强大和深远的生活变动——生活事件的影响都市化环境因素——家庭、工作及社会环境社会联系与交往精神至阎⒁弧⒏攀鼍 穹至阎⑹且蛔椴∫蛭疵鞯某< 窦膊。

第一节心理正常与异常的区分、重性精神病的界定一、心理正常与异常的区分判别心理活动的正常与异常是相当困难的,这是由于异常心理活动是一个非常复杂的现象。

(心理是脑的机能,是人对客观现实的主观反应,既然是主观反应,就很难找到分明的分界线)首先,心理活动的正常和异常之间的差别是相对的,很难找到一条截然的分界线。

其次,心理异常表现受许多因素的影响,包括客观环境条件(房间光线很暗,一进去把衣架看成一个人,这就是错觉,客观条件会影响我们对客观事物的判断)、大脑神经活动过程(人在生病高热的时候,会惊厥出现意识障碍谵妄,意识不清醒的时候出现幻听,但这种幻听我们不界定为病理性的)、主观经验(家里连续有两个人得了病,然后这两人都喜欢空腹吃花生,家人就认为是空腹吃花生导致他们得了疾病,并且这种想法很难撼动,所以个人主观经验也会影响一个人心理正常与否)、当时的心理状态(等人焦急的时候仿佛听到手机铃声想了,此为心因性幻听,所以当时的心理状态也会影响我们对心理活动正常与否的判断)以及不同的社会文化背景(曾经同性恋被视为病态的,但在今天中国不把同性恋看成病态)的影响等等。

(判断心理活动的正常与否是有难度的,所以需要一些标准,这种标准即被大众所接受,又实用,就有助于我们进行判断,而且这些标准不是一刀切的,他会从不同维度不同角度帮助我们判断心理活动的正常与否。

)张伯源和陈仲庚(1986) 所提出的区分标准:1、以经验作为标准: 所谓经验的标准有两种意义,其一是以病人自己的主观经验(躯体生病了会有疾病感,比如强迫症反复洗手病人自觉和以前不一样会想自己是不是病了,但精分病人双相病人没有自知力);其二是指研究者根据自身的活动体验来判别正常和异常(研究者代表大多数人,这个人跟我不一样,可能就是不正常的,比如看到病人在大街上哈哈大笑,就会认为这人有毛病,当然这种检验标准带有一定的主观性)2、社会常模和社会适应的标准:这一标准以社会常模为体(组织),以社会适应为用(行为准则),也就是说在社会常模的基础上来衡量行为顺应是否完善。

变态心理学变态心理学是以心理与行为异常表现为研究对象的心理学分支学科。

变态心理学(abnormal psychology),有时也称异常心理学或病理心理学(psychopathology),是心理学的一个分支学科。

二、对象:对变态心理学的这个定义,明确地指出,它是以研究各类形式的变态心理为研究对象的学科。

变态心理学的研究对象,同时也是精神病学的研究对象。

三、区别:变态心理学:属于心理学的分支学科,侧重于研究和说明异常心理的基本性质与特点,研究个体心理差异以及生存环境对异常心理发生、发展的影响,等等。

(机制)精神病学:为临床医学的分支学科,着重异常心理的诊断、治疗、转归和预后,以及精神病的预防与康复,等等。

(治疗)一、对心理异常现象的早期关注二、对心理异常现象的现代说明(一)、精神分析的理论解释(二)、行为主义的解释(三)、存在-人本主义心理学的解释(一)精神分析的理论解释1、精神分析理论解释异常心理现象时的两个基本命题(1)心理过程主要是“潜意识”(2)性的冲动,都是神经症和精神病的重要起因2、推演出的判断(1)人类的生物本能是心理活动的动力,“力必多”(2)力必多在幼年期驱动人的性心理发展:口欲期、肛欲期、生殖器期(3)人的心理结构:潜意识、前意识和意识;人格:本我、自我和超我(4)“本我”——快乐原则;“自我”——现实原则;“超我”——道德原则。

(自我与心理健康最为密切)(5)人具有防止焦虑的能力,叫做“防御机制”3、精神分析理论对心理异常现象的说明依据假定,人的异常心理的缘由:(1)固着(2)焦虑(3)压抑(二)行为主义的解释(巴甫洛夫)1、研究技术路线动物实验:认识到高级神经系统功能的病例生理机制观察临床病人用类比的方法来结合人的异常心理现象。

2、引起机能性神经障碍的两个条件:第一:兴奋过程和抑制过程的艰难相遇,即这两个过程的冲突第二:强有力的、异乎寻常的刺激3、神经衰弱的特征:兴奋过程的优势和抑制过程的薄弱癔症的特征:抑制过程的优势和兴奋过程的薄弱(三)人本主义的解释(1)心理异常是由于“潜能”趋于完善的特征受到了阻碍,是“自我”无法实现的结果。

变态心理学(二级)笔记王卫红老师第一节关于变态心理学第一单元变态心理学的对象一、变态心理学(abnormal psychology)的含义:又叫“异常心理学”,它是以心理与行为异常表现为研究对象的心理学分支学科,它研究的主要问题对于个人和社会均具有相当大的重要性。

病例心理学—器质性;异常心理学—功能性(神经性)。

二、变态心理学的对象,同时也是精神病学的对象,但两者是有区别的。

简单的说,变态心理学是心理学的分支,而精神病学是临床医学的分支。

第二单元学科简史一、对心理异常现象的早起关注当今所运用的治疗,预防方法并不是新的,而是经几个世纪的不断试验和错误而产生的成果。

1、公元前400年,古希腊医生希波克拉底提出天才的理论,进一步提出“体液学说”。

这一判断也包含了现在心理学所谓的“心理是脑的功能”的雏形。

2、公元5—7世纪,中世纪宗教神秘主义占绝对优势,心理异常被看作是魔鬼附身。

3、公元17世纪开始,神经科学有了进一步的发展。

1861年,法国医生布鲁卡发现“布鲁卡区”;与此同时,帕斯德提出了“细菌理论”。

这些进步促使人们更倾向用围唯物的思维对待心理异常的问题。

二、对心理异常现象的现代说明(一)精神分析的理论解释(本能轮)1、基本命题(1)心理过程主要是潜意识的。

(2)性的冲动,广义和狭义的都是神经病(现在译为“神经症”)精神病的重要起因。

2、五个判断(1)力比多(libido)——人类的生物本能,是心理活动的动力。

(2)力比多在幼年期驱动人的性心理发展。

(3)认得心理结构由潜意识、前意识和意识构成,人格则有本我、自我和超我构成。

(4)“本我”是按“快乐原则”活动,“自我”是按“现实原则”活动,“超我”是按“道德原则”活动。

(5)人们为了防止冲突引起焦虑,具有防止焦虑的能力—防御机制。

3、精神分析理论对心理异常的解释(1)合理地度过“性心理”发展的每个阶段,是未来心理健康的充分和必要条件。

(2)“自我”必须随时地学习外部世界,以便理性地处理“本我”和“超我”之间的冲突和矛盾,所以我们体验着焦虑与紧张。

名词解释1 变态心理学(abnormal psychology):是研究异常的心理现象与行为活动发生发展和变化的原因及其规律的科学。

2 心理异常():是在大脑生理生化功能障碍和人与客观现实关系失调的基础上产生的对客观现实的歪曲的反映。

3 泛化:当某一反应与某种刺激形成条件联系后,这一反应也会与其它类似的刺激形成某种程度的条件联系,这一过程称为泛化。

4神经症:指在面对日常生活种的问题时,由于过去不良的学习经验的影响而产生的持续性焦虑和恐惧情感。

5躯体形式障碍:是一种以焦虑为基础的神经症模式,病人报告躯体症状,似乎躯体某方面出现问题,但去不能找到任何的器质性病变基础,因此又称心里生理障碍。

6恐怖症(phobia):指对某种客观或情境表现出一种持久的恐惧,但客体或情境并没有真正的危险,或这种危险的程度是被极大地夸大了的。

7妄想:思维障碍导致假的不合理的信念称为妄想,妄想可见于许多类型的精神障碍,并不是精神分裂症的特征性症状,精神分裂症的妄想具有泛化,内容荒谬的特点,迫害妄想关系妄想及影响妄想最常见。

8幻觉:即不真实的知觉,常常伴发于妄想。

9心身疾病:那些与心理和社会因素密切相关,但以躯体症状表现为主地疾病称心身疾病。

有时这些疾病地起因仍然可能是纯生理的,但这些疾病更常见的是由于生理和心理(情绪)因素相互作用的结果。

10多动综合症:儿童表现与其实际年龄心理生理发育阶段明显不相称的活动过多,注意力不集中和冲动任性为主要特征的行为障碍,又称轻微脑功能障碍(MBD)和注意缺陷障碍(ADD).11进食障碍:神经性厌食、神经性贪食(心因性或其他心理紊乱所致)、过度进食或呕吐、成人的异食癖及心因性厌食。

进食障碍指与心理障碍有关,以进食行为异常为显著特征的一组综合征,主要指神经性厌食,神经性贪食和神经性呕吐。

一般不包括拒食、偏食和异嗜癖。

12癔症:又称歇斯底里,是由明显精神因素、暗示或自我暗示所导致的精神障碍,主要表现为感觉或运动障碍、意识状态改变,症状无器质性基础。

变态心理学一、变态心理学(Abnormal Psyohology):是研究变态心理发生、发展和转归的原因及规律的科学。

二、变态心理学的研究内容:1.心理异常的原因、机制。

2.正常和异常的区别及其判断标准。

3.心理异常的分类,表现特点。

4.解释心理异常的心理学理论。

三、研究目的:1.建立有效的异常心理分类体系。

2.对心理异常病理学的描述。

3.对心理异常病因学的描述。

4.对心理异常病程的描述。

四、研究方法:1.相关研究利用相关分析技术来考察两个变量之间是否有联系,及其相互关联的程度,称之为相关研究。

(主要考的内容,还有它的应用)2.流行病学研究通过调查人群中某种心理障碍的患病情况(包括患病人数和分布情况)来探索病因,拟定防治对策和检验防治效果。

主要手段是流行病学调查指标是患病率。

3.个案研究P13奠基人:克雷佩林催眠疗法:麦斯莫尔体液学说:希波克拉底一、正常和异常的判断标准:1.经验标准优点——应用范围广缺点——主观性较大,受判断者本身的知识能力限制2.社会适应标准优点——在特定环境中适应性强缺点——会因环境变化而变化,难以统一3.症状标准优点——客观,有较好的统一性缺点——运用范围很有限4.统计学标准优点——以常态分布为依据,较为客观,运用起来比较方便缺点——并非任何情况下适用二、心理异常的分类1.精神病性障碍2.心境障碍即情感性精神障碍3.神经症性障碍即焦虑障碍4.癔症5.应激相关障碍6.人格障碍(行为问题)7.心理生理障碍8.性心理障碍9.精神活性物质与非依赖性物质所致精神障碍10.发展性精神障碍(一)、精神病性障碍特征:1.有重性精神症状 2.社会适应能力丧失 3.有明显人格改变 4.无自知力症状:妄想幻觉临床分型:1.精神分裂症 2.偏执性精神病 3.反应性精神病 4.器质性精神病 5.症状性精神病(二)、心境障碍即情感性精神障碍特征:明显而持久的心境改变,并有相应的认知和意志行为的改变临床分型:1.躁狂发作 2.抑郁发作 3.双相性障碍(三)、神经症性障碍即焦虑障碍特征:1.有焦虑情绪的主观体验 2.有躯体不适感 3.有人格基础 4.没有可证实的器质性病变基础 5.有自知力临床分型:1.恐怖性神经症 2.焦虑性神经症 3.强迫性神经症 4.躯体形式障碍 5.神经衰弱(四)、癔症特征:除有神经症特征外,有部分存在自知力障碍临床分型:1.癔症性精神病(分类型) 2.癔症性精神障碍(转换型)(五)、应激相关障碍特征:由心理、社会因素引起的异常心理反应(应激反应)所致的精神障碍临床分型:1.急性应激障碍 2.创伤后应激障碍 3.适应性障碍(六)、人格障碍(行为问题)特征:1.成长过程中形成的 2.行为模式明显偏离正常 3.无智能障碍,但社会适应不良 4.主观上感到痛苦临床分型:1.偏执性人格(妄想性人格) 2.分裂性人格 3.反社会性人格 4.冲动性人格(攻击性人格) 5.焦虑性人格 6.强迫性人格7.表演性人格(癔症性人格)8.依赖性人格(七)、心理生理障碍特征:与心理因素相关的生理障碍,一般无器质性病变基础临床分型:1.进食障碍 2.睡眠障碍 3.性功能障碍(八)、性心理障碍临床分型:1.性身份障碍 2.性偏好障碍 3.性指向障碍(九)、精神活性物质与非依赖性物质所致精神障碍临床分型:1.药物依赖 2.中毒性精神障碍(十)、发展性精神障碍临床分型:1.发育障碍 2.情绪障碍 3.多动障碍 4.品行障碍 5.言语障碍三、分类方法 1.病因法 2.维度法 3.原型法DSM:《精神障碍诊断和统计手册》ICD:《国际疾病及相关问题的统计分类标准》CCMD:《中国精神障碍分类与诊断标准》一、认知过程障碍(一)、感觉障碍1.感觉过敏:是指对外界刺激的感受性增强,感觉阈值降低2.感觉减退:是指对外界刺激的感受性降低,感觉阈值增高3.感觉倒错:是指对外界刺激产生与正常人不同性质或相反性质的异常感觉4.内感性不适:指躯体内部产生各种不舒适的或难以忍受的感觉,这些感觉都是异样的,且往往难以表达。

第四章变态心理学

第一节关于变态心理学概述

变态心理学定义和对异常心理的解释

第二节正常心理与异常心理及其区分正常心理与异常心理及其区分

第三节常见异常心理的症状精神障碍症状学总表

感知障碍的分类

思维障碍的分类

注意障碍、记忆障碍和智能障碍的分类

情感障碍分类

意志行为障碍分类

第四节常见精神障碍常见精神障碍症状表

第五节心理健康与心理不健康评估心理健康的标准

心理正常、心理异常、心理健康和心理不健康的关系

许又新的神经症定性评定法

许又新的神经症定量评定法

第六节心理不健康状态的分类一般心理问题和严重心理问题的区分

第七节压力与健康

压力的相关知识。

变态心理学与健康心理学第一节关于变态心理学•流行病学调查:精神障碍群体占人群总体13.47%•正常心理与异常心理之间有相互转化的可能性:1】精神障碍者的心理活动不全是异常;2】经过治疗,心理的异常能够改善或完全纠正;正常心理与异常心理永远并存•变态心理学(abnormal psychology)又称异常心理学或病理心理学。

•变态心理学是以心理与行为异常表现为研究对象的心理学分支科学。

变态心理学与精神病学的区别1.2 学科简史一、对心理异常的早期关注•关键词:•西方科学公元前400年古希腊•希波克里特Hippocrates体液学说认为人的心理和性格差异与人的体液性质密切相关,来解释人的异常心理和行为。

•公元5-17世纪,欧洲的中世纪期间,心理异常现象被认为是魔鬼附身。

•文艺复兴后随着自然科学发展,人们再一次把心理异常现象与大脑功能联系起来。

17世纪中叶,神经科学的发展Broca Pastear二、对心理异常现象的现代说明(一)精神分析学派(二)行为主义(三)存在人本主义学派(一)精神分析学派弗洛伊德关于异常心理现象的两个基本命题1、心理过程主要是潜意识的。

2、性的冲动是神经症和精神病的重要起因。

弗洛伊德的推演判断✓力比多--人类的生物本能,是心理活动的动力✓力比多三个发展阶段:口腔欲期、肛门欲期、性器期✓心理结构:潜意识、前意识、意识人格结构:本我、自我、超我✓本我-快乐原则;自我-现实原则;超我-道德原则✓防御机制1、力比多--人类的生物本能,是心理活动的动力•对人的一个基本看法:能量系统•人受本能驱动1、生的本能:2、死的本能:2、力比多三个发展阶段:口腔欲期、肛门欲期、性器期性的理论——以情欲投射为标准1、性本能冲动对人的心理健康与人格发展,乃至整个人类科学文化都极端重要。

所有人类高尚的精神文化活动都看成是性冲动的替代和升华。

2、广义的性就是一切寻求快感的潜力:利比多,主要指性本能的能量3、动欲区性心理期•弗洛伊德确信个体在5岁以前已经经历了这一生里人格发展最关键的阶段,在每个阶段里,本我的冲动集中于身体的特定部位及与这些部位有关的活动上。

•口唇期:快感集中于唇。

依赖和可靠性•肛门期:控制和整洁有关•生殖器期:快感集中于生殖器官。

焦虑与对父母的性感觉有关•潜伏期:性欲减退,注意力转移到才能和技巧的发展•生殖期:焦虑与成人性兴趣的成熟有关3、心理结构:潜意识、前意识、意识人格结构:本我、自我、超我✓意识:可以直接感知的心理部分。

✓前意识:介于意识与无意识之间能从无意识中召回的心理部分,是人们能够回忆起来的经验。

✓无意识:一个人的原始冲动、各种本能以及这种本能所产生的欲望,它们为传统习俗、伦理、宗教、法律所不容,被压抑到意识阈限以下,是人的意识无法感知的心理部分。

精神分析的目的:将重要的无意识东西带入意识,并在意识中用理性的方式对它进行考察。

4、人格理论本我自我超我✓本我:人格中最原始、最模糊和最不易握的部分。

是由一切与生俱来的本能冲动所组成。

按弗洛伊德的看法,本我是储藏心理能量的地方,混沌弥漫、仿佛是一口本能和欲望沸腾的大锅。

这些本能和欲望强烈地冲动着,不含理性、道德和现实成分,其活动只受“快乐原则”的支配,一味寻求无条件的、即刻的满足。

本我不能直接同外部世界接触,所以总是在急切地寻求自己的出路,而其唯一的出路是通过自我。

✓自我:自我实现的本我,是在现实的反复教训之下,从本我分化出来的一部分。

从本我分化出来的这一部分由于现实的陶冶变得渐识时务,不再受快乐原则的支配去盲目地追求满足,而是在“现实原则”指导下,力争既避免痛苦、又能获得满足。

自我在人格结构中代表着理性和审慎。

它在同外界现实的相互作用中成长,对外感受现实,正确认识现实和适应现实,对内调节本我中本能欲望的宣泄。

✓超我------从自我发展起来的一部分,是道德化了的自我。

也称理想自我。

超我被认为是人格最后形成的,而且也是最文明的一部分,是一定社会的道德、伦理和价值标准内化的结果。

其主要作用是按照“社会道德准则”监督自我的行动。

本我、自我与超我的关系:★生物本能我,心理社会我,和道德理想我。

★自我得应付并协调来自三方面的要求,“一仆三主”。

★在一个健康的人格当中,这三种结构的作用必然是均衡、协调的;三者发生冲突,人就会产生心理疾病。

5、防御机制自我同时服侍着3个严厉的主人,而且要使它们的要求和需要相互协调。

自我感到自己在3个方面被包围了,收到3种危险的恐吓。

如果它难以忍受其压力,它就会产生焦虑作为反应。

焦虑的产生促使自我发展了一种机能,调解冲突,这种机能就是心理防御机制。

精神分析理论对心理异常现象的说明①停滞、倒退和人格特征任何阶段若出现了问题,冲突没有解决好,都会阻碍人格的发展或使发展停滞,称为固着,并对人格发展产生持久的影响。

③为防止、抵御和消除焦虑,我们必须克制、压抑非理性冲动。

✓如果压抑力量不足,让冲突、矛盾,或非理性冲破防线---产生异常心理和行为✓如果冲不破防御,形成意识不到的痛苦---不是冲突和痛苦彻底消失---隐藏到潜意识之中,以扭曲的形式变相表达自己以显性梦或隐性梦的形式、口误或失误行为等精神分析理论的贡献•开辟了无意识心理学的新研究领域•创立了心理治疗的新理论和方法•开创了西方的人格心理学•心理动力学理论或许是迄今最全面的,对某些人来说最满意的人类行为理论。

(二)行为主义理论•行为主义学派早期代表是俄国巴甫洛夫和美国的华生,后来的代表人物是斯金纳。

•该理论强调环境或情况决定人的行为。

•核心原则:经典条件反射与操作性条件反射•行为主义只关注环境中的奖励和惩罚对行为的形成和维持的作用。

•可以通过模仿别人的行为来学习,也可以通过观察他人的行为所受的奖罚来学习。

巴甫洛夫的观点:•神经症与精神病的原因是兴奋和抑制这两个基本神经过程的冲突造成的。

•一般技术路线:动物实验结果—--演绎和推论人的心理---再以人为实验对象---与动物实验结果相比较行为疗法---在心理咨询中的应用•由于行为主义认为所有的行为(包括正常、健康的行为与异常、变态的行为)是学习获得的,并由于强化而得到巩固。

所以,在咨询中就可通过对个体再训练的方法(再教育或重建条件反射,即教授个体对周围环境中的刺激作新的适宜反应),以及在某些方面改变个体环境的方法把不正常的行为变为正常。

(三)存在人本主义学派✓存在——人本主义心理学最基本的概念是“潜能”,“潜能无论在生理方面还是心理方面,都有趋向完善的性质和特点。

✓心理问题和心理异常,就是“潜能”的发展受到了阻碍。

✓所有人都力求实现自己的潜能和自我实现。

遵照他人的期望和价值观的社会压力,以及存在焦虑使人们无法实现自己的潜能。

马斯洛需要层次理论存在焦虑•马斯洛认为心理异常最基本的表现是“存在焦虑”,这种存在焦虑就是“存在”和“责任”的冲突。

•“存在”——个体的人欲选择自己的生存方式与道路的自由•“责任”——不得不服从作为社会人的那种责任•在人的一生中存在与责任并存时会产生对立,因对立而导致的焦虑便是“存在焦虑”(基本焦虑)本书作者对这一理论的评价•认为它是欧洲15世纪反宗教的“怀疑论”哲学的副本;•人的一切集中到人本身的存在上;•世界上最重要的事情是认识“自我”。

•因为只有认识自我才能实现自我。

第二节正常心理与异常心理及其区别一、正常心理与异常心理的概念正常的心理活动,具有三大功能:1、保障人作为生物体顺利地适应环境,健康地生存发展;2、保障人作为社会实体正常地进行人际交往,在任何环境中能正常地肩负责任,使社会能正常运行;3、使人类正常地、正确地反映、认识客观世界的本质及其规律,以便创造性地改造世界,创造出更好的生存环境条件。

心理的反面,即异常心理活动,是丧失了正常功能的心理活动。

二、心理正常与心理异常的区分一)、常识性的区分:依据日常生活经验来区分(一)离奇怪异的言谈、思想和行为(二)过度的情绪体验和表现(三)自身社会功能不完整---困(四)影响他人的正常生活---扰二)、非标准化的区分李心天(1991)对依据人们看问题角度不同,粗略地将非标准化的区分,归纳如下:从统计学角度----为某种确定心理现象偏离了统计常模。

·智力: IQ<70为智力缺损; IQ>130为极超常从文化人类学角度----为对某一文化习俗(常模)的偏离(分离)。

··一种文化中是正常行为,在另一种文化中属于不正常行为(文化相对论)··随时代的变化而出现一定的变化:如同性恋社会学角度---为对社会准则的破坏。

---犯罪与心理异常的区分:··相同:任何带来威胁的破坏性行为(包括:身体、政治、经济的破坏),触犯了社会准测··相异:前者有明确的动机后者动机不明或没有任何理由三)标准化的区分·李心天(1991)对区分正常与异常心理提出如下判断标准:1.医学标准2.统计学标准3.内省经验标准4.社会适应标准1、医学标准(1)把心理障碍当作躯体疾病看待;(2)心理表现被视为疾病的症状,产生的原因为脑功能失调;(3)把心理障碍纳入医学范畴,重视物理、化学检查和心理生理测定。

2、统计学标准•在普通人群中人们的心理特征在统计学上显示常态分布。

•如远离中间的两端被视为“异常”。

•偏离平均值的程度越大,则越不正常。

•以统计数据为依据,确定正常与异常的界限•多以心理测验法为工具优点:比较客观,便于比较、操作简便易行缺陷:①智力超常②不是所有的都是正态分布,•统计学标准的普遍性只是相对的,不是普遍使用的。

3、内省经验标准。

(1)是指病人的内省经验;(2)就观察者的内省经验。

⏹判断具有很大主观性,标准因人而异⏹不同的观察者有各自评定行为的标准⏹如果观察者接受同一种专业训练,对同一行为,也能形成大致相近的看法,甚至对许多心理障碍仍可取得共识4、社会适应标准。

在正常情况下人体能够维持生理和心理活动的稳定状态,能根据社会生活的需要,适应环境和改造环境。

不能按照社会认可的方式行事,就被认为有心理障碍。

四)、心理学的区分原则郭念锋从心理学角度切入,以人类心理活动的一般性定义为依据。

根据心理学对心理活动的定义,即“心理是客观现实的反映,是脑的机能”。

确定心理正常与异常的三条原则依据:(一)主观世界与客观世界的统一性原则。

精神科把有无“自知力”作为判断精神病的指标。

(二)心理活动的内在协调性原则。

(三)人格的相对稳定性原则。

(一)主观世界与客观世界的统一性原则心理是客观现实的反映,心理活动特点:形式或内容上与客观环境一致•幻觉•思维内容障碍(妄想)–无自知力或自知力不完整–一种患者对自身状态的反映错误•“自我认知”与“自我现实”的统一性的丧失–有无“现实检验能力”•以认知与客观现实一致性为前提(二)心理活动的内在协调性原则–知、情、意之间具有协调一致–保证人在反映客观世界过程中的高度准确和有效•正常:遇到高兴的事(认知),产生愉快的情绪(情),手舞足蹈(意志行为)•异常:愉快的事(知),愉快的心情(情),痛苦的表情及行为等•典型的强迫性神经症,可以表现出认知与意志行为的不协调性(三)人格的相对稳定性原则–人格特征一旦形成,便有相对的稳定性–在没有重大外界变革的情况下,一般是不易改变的–人格的稳定性是区分正常与异常的一个标准–无明显原因的出现•吝啬的人变得大方甚至挥金如土(躁狂?)•热情好客者变得冷淡(抑郁?分裂?)•且在生活环境中,找不到足以促使它发生改变的原因如何识别心理异常?3比and 3看。