初中语文文言句式倒装句之宾语前置

- 格式:docx

- 大小:63.39 KB

- 文档页数:3

宾语前置倒装句文言文例句

宾语前置是文言文中常见的倒装句类型之一,主要指的是宾语在句中提前出现,以强调宾语的重要性。

以下是一些宾语前置的文言文例句:

1.“何陋之有”中的“何陋之有”即“有何陋”,原句为“孔子云:何陋之有?”(《陋

室铭》)这句话的意思是“有什么简陋的呢?”其中,“之”为宾语前置的标志,无实义。

2.“宋何罪之有”中的“宋何罪之有”即“宋有何罪”,原句为“水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

”(曹操《观沧海》)这句话的意思是“宋国有什么罪呢?”

同样,“之”为宾语前置的标志,无实义。

另外,还有一些其他类型的宾语前置的例子,如:

1.否定句中代词宾语前置,如“未之有也”,原句为“古之人不余欺也。

”(《石钟

山记》)这句话的意思是“古代的人没有欺骗我呀。

”其中,“之”为宾语前置的标志,无实义。

2.疑问句中代词宾语前置,如“大王来何操”,原句为“沛公安在?”(《鸿门宴》)

这句话的意思是“大王来时带了什么礼物?”其中,“何”为宾语前置的标志,表示疑问。

这些例句可以帮助我们更好地理解和掌握文言文中的宾语前置现象。

古文倒装句基本类型

倒装句是古文中常见的一种句式,它通常通过调整句子成分的位置来突出强调某些信息,或者由于语言习惯、修辞等原因而采用的一种表达方式。

古文中的倒装句大致包括以下几种类型:

一、主谓倒装

主谓倒装也叫谓语前置,是将谓语放在主语之前的一种句式。

例如:灭六国者,六国也。

(谓语“灭”放在主语“六国者”前面)

二、宾语前置

宾语前置是将宾语放在动词或介词之前的一种句式。

例如:

1. 故人不独亲其亲,不独子其子。

(“亲其亲”、“子其子”是宾语前置)

2. 微斯人,吾谁与归?(“谁与归”是宾语前置)

三、介词结构后置

介词结构后置是将介词短语放在动词后面的一种句式。

例如:

1. 受任于败军之际。

(“于败军之际”是介词短语后置)

2. 当以草鞋诣州府。

(“以草鞋”是介词短语后置)

四、固定句式倒装

固定句式倒装是由固定句式变化而来的倒装句式。

例如:

1. 何……之有?(“何……之有”是固定句式,表示“有什么……”或“有什么样的……”)

2. 唯……是。

(“唯……是”是固定句式,表示“只是……”或“唯

有……才是”)

五、省略句倒装

省略句倒装是由于省略句子成分而形成的倒装句式。

例如:赏信而罚明。

(省略了主语)。

文言文中四类倒装句式很容易掌握文言倒装句四大类型:(1)宾语前置句(2)定语后置句(3)主谓倒装句(4)介词结构后置句宾语前置句【定义】文言文中,动词或介词的宾语一般置于动词或介词之后,但在特定条件下要放在动词或介词的前面,这样就形成了宾语前置。

【类型】1.疑问代词充当宾语前置【特征】这种类型的句子关键是当“谁、孰、何、曷、害、奚、安、焉、胡”等疑问代词作宾语时,要放在动词或介词之前。

【实例】(1)吾谁欺?欺天乎?(《论语·子罕》)[译文:我欺骗谁?欺骗天吗?](2)王者孰谓?谓文王也。

(《公羊传·隐公元年》)[译文:王者是指谁?指文王呢。

](3)彼且奚适也?(《庄子·逍遥游》)[译文:它将要往哪里去呢?](4)何由知吾可也?[译文:从哪里知道我可以呢?](5)汝安从知之?(《汉书·黥布传》)[译文:你从什么地方了解他呢?](6)胡为至今不朝也?(《战国策·齐策四》)[译文:为什么到现在还不让他上朝呢?]【类型】2.否定句中代词充当宾语前置【特征】句中必须有“不、未、毋、无、莫、非、否”等等否定词。

【实例】(1)不患人之不己知,患不知人也。

(《论语·学而》)[译文:不必担心别人不了解自己,要担心不了解别人。

](2)吾有老父,身死,莫之养也。

(《韩非子·五蠹》)[译文:我有年老的父亲,我若死了,没有谁养活他。

](3)古之人不余欺也。

(《石钟山记》)[译文:古代的人没有欺骗我。

](4)七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(《孟子·梁惠王上》)[译文:七十岁的老人穿绸吃肉,老百姓不挨饿受冻,做到这样却不能成为王的,没有这种事情呢。

]【类型】3. 宾语前置时,动词和宾语之间插入“之”、“之为”、“是”、“焉”等字作标志。

【重要特征】宾语是代词时,一般只能用“之”作前置标志。

后来,形成了一种凝固格式“是之谓”、“此之谓”,有时可以活译为“这叫做”。

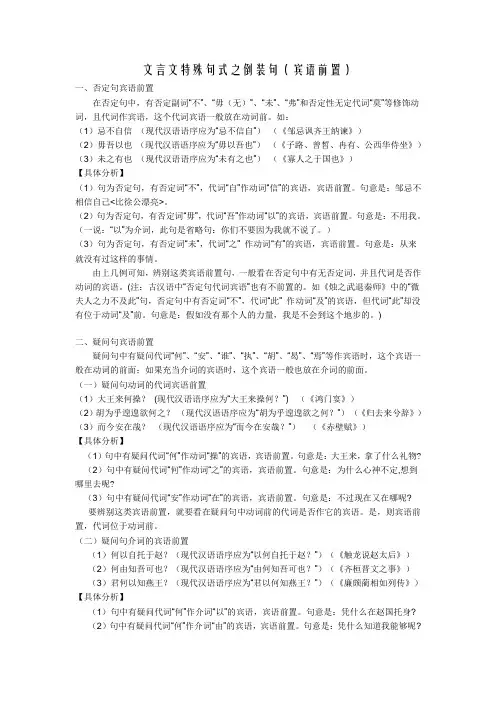

文言文特殊句式之倒装句(宾语前置)一、否定句宾语前置在否定句中,有否定副词“不”、“毋(无)”、“未”、“弗”和否定性无定代词“莫”等修饰动词,且代词作宾语,这个代词宾语一般放在动词前。

如:(1)忌不自信(现代汉语语序应为“忌不信自”)(《邹忌讽齐王纳谏》)(2)毋吾以也(现代汉语语序应为“毋以吾也”)(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)(3)未之有也(现代汉语语序应为“未有之也”)(《寡人之于国也》)【具体分析】(1)句为否定句,有否定词“不”,代词“自”作动词“信”的宾语,宾语前置。

句意是:邹忌不相信自己<比徐公漂亮>。

(2)句为否定句,有否定词“毋”,代词“吾”作动词“以”的宾语,宾语前置。

句意是:不用我。

(一说:“以”为介词,此句是省略句:你们不要因为我就不说了。

)(3)句为否定句,有否定词“未”,代词“之”作动词“有”的宾语,宾语前置。

句意是:从来就没有过这样的事情。

由上几例可知,辨别这类宾语前置句,一般看在否定句中有无否定词,并且代词是否作动词的宾语。

(注:古汉语中“否定句代词宾语”也有不前置的。

如《烛之武退秦师》中的“微夫人之力不及此”句,否定句中有否定词“不”,代词“此”作动词“及”的宾语,但代词“此”却没有位于动词“及”前。

句意是:假如没有那个人的力量,我是不会到这个地步的。

)二、疑问句宾语前置疑问句中有疑问代词“何”、“安”、“谁”、“执”、“胡”、“曷”、“焉”等作宾语时,这个宾语一般在动词的前面;如果充当介词的宾语时,这个宾语一般也放在介词的前面。

(一)疑问句动词的代词宾语前置(1)大王来何操?(现代汉语语序应为“大王来操何?”)(《鸿门宴》)(2)胡为乎遑遑欲何之?(现代汉语语序应为“胡为乎遑遑欲之何?”)(《归去来兮辞》)(3)而今安在哉?(现代汉语语序应为“而今在安哉?”)(《赤壁赋》)【具体分析】(1)句中有疑问代词“何”作动词“操”的宾语,宾语前置。

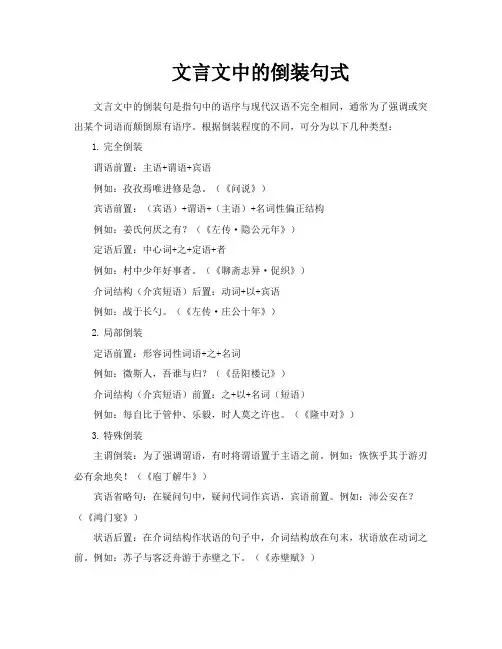

文言文中的倒装句式文言文中的倒装句是指句中的语序与现代汉语不完全相同,通常为了强调或突出某个词语而颠倒原有语序。

根据倒装程度的不同,可分为以下几种类型:1.完全倒装谓语前置:主语+谓语+宾语例如:孜孜焉唯进修是急。

(《问说》)宾语前置:(宾语)+谓语+(主语)+名词性偏正结构例如:姜氏何厌之有?(《左传·隐公元年》)定语后置:中心词+之+定语+者例如:村中少年好事者。

(《聊斋志异·促织》)介词结构(介宾短语)后置:动词+以+宾语例如:战于长勺。

(《左传·庄公十年》)2.局部倒装定语前置:形容词性词语+之+名词例如:微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)介词结构(介宾短语)前置:之+以+名词(短语)例如:每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。

(《隆中对》)3.特殊倒装主谓倒装:为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。

例如:恢恢乎其于游刃必有余地矣!(《庖丁解牛》)宾语省略句:在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

例如:沛公安在?(《鸿门宴》)状语后置:在介词结构作状语的句子中,介词结构放在句末,状语放在动词之前。

例如:苏子与客泛舟游于赤壁之下。

(《赤壁赋》)定语后置:在“之者”结构中,“之”起结构助词作用,没有实在意义,“者”起辅助性作用,放在被修饰词的后面,即定语后置。

例如:马之千里者一食或尽粟一石。

(《马说》)4.固定结构中的倒装现象在古汉语中,有些固定结构中的词序与现代汉语不同,如“是以”结构(因此)、“虽然”结构(虽然)、“即使”结构(即使)等。

例如:是以先帝简拔以遗陛下。

(《出师表》)/ 虽然,受地于先王,愿终守之。

(《唐雎不辱使命》)/ 即使一人誉之,一人毁之,然终于无誉无毁。

(《进学解》)这些倒装现象在现代汉语中已经逐渐消失,但在古汉语中却是一种常见的语法现象。

掌握这些倒装句式对于理解古文的意思和文意至关重要。

除了上述常见的倒装句式外,还有一些较为少见的倒装现象,如主谓之间有停顿的句子、省略句、判断句等,也需要适当了解。

文言文中的倒装句及例句翻译文言文中的倒装句常见的有宾语前置、定语后置、介宾后置等等。

(一)宾语前置句宾语前置句就是把动词的宾语提到动词之前或把介词的宾语提到介词之前的一种句式。

有以下四种情况。

1、否定句中,代词作宾语时前置。

如:①日月逝矣,岁不我与。

(《论语•阳货》)本句有否定否词“不”,说明它是否定句,代词“我”是宾语,两个条件都符合,那么代词宾语“我”就提到了动词谓语“与”前。

译为:时间一天天地流逝,再也不会有更多的光阴给我。

②古之人不余欺也。

(《石钟山记》)译为:“古时候的人没有欺骗我呀。

”这是个否定句。

动词前面有否定副词“不”,代词宾语“余”,放在动词“欺”的前面。

翻译的时候应该按现代汉语的顺序,即“古之人不欺余也”。

③忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)译文:“邹忌不相信自己(比他漂亮)。

”动词前面有否定副词“不”,代词宾语“自”,放在动词“信”的前面。

翻译时应该按现代汉语的顺序,即“忌不信自”。

④诸侯之礼,我未之学也。

(《孟子•滕文公上》)译为:诸侯的礼仪,我没有学过它。

2、以否定性不定代词作主语的否定句。

在这类否定句中,动词的宾语如果是代词一般也要放在动词的前面。

如:①三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)这是否定句。

它的主语是“莫”“莫”是否定性无定代词。

宾语“我”也是代词,现代汉语“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

②世溷浊而莫余知也,吾方高驰而不顾。

(《涉江》)译为:社会一片混浊,没有人了解我啊,我将昂首阔步,不予理睬。

③所谓诚其意者,毋自欺也。

(《礼记•大学》)译为:所说的让一个人思想诚实,就是不欺骗自己。

3、疑问句中代词作宾语时,宾语前置。

这条规则是比较严格的,在古汉语中疑问代词作动词的宾语或介词的宾语一般都要前置。

在古代汉语里,使用频率大的疑问代词是“何”字,其他的还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,也放在动词谓语前面。

如:①项王曰:“沛公安在?”(《鸿门宴》)这个句子是疑问句,疑问代词“安”提到了动词“在”之前,常式句应是“在安”,这个句子却变成了“安在”。

文言中的倒装句,是相对于现代汉语的句序而言的,基于此,我们将文言倒装句式分为宾语前置、定语后置、状语后置、主谓倒装等。

1.宾语前置所谓宾语前置,就是通常作宾语的成分,置于谓语动词的前面,以示强调。

如:“洎不之信”中的“之”就是前置的宾语。

宾语前置通常分为四种情况。

(1)疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

如:“大王来何操?”(2)否定句中,代词作宾语,宾语前置。

如:“古之人不余欺也。

”(3)借助“之”“是”将宾语提前。

如:“句读之不知,惑之不解。

”“孜孜焉唯进修是急,未之多见也。

”(4)介宾短语中宾语前置。

如:“不然,籍何以至此?”2.定语后置通常定语应该放置于中心词的前面,但文言语句中却有很多句子将定语放在中心词之后。

如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

”其中的“利”“强”都是后置定语。

文言中的定语后置有以下几种情况。

(1)用“之”使定语后置。

如:“四海之大,有几人欤?”(2)用“者”的后置。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”3.状语后置文言文中,介词结构作状语往往都会置于句后作补语。

如:“贫者语于富者曰”“于富者”就是置于句后作补语的介词短语。

4.主谓倒装这种情况很少,往往是为了表示强烈的感叹。

如:“甚矣,汝之不惠。

”“美哉,我少年中国。

”[小练习]判断下列各句中的句式。

①保民而王,莫之能御也。

②王无异于百姓之以王为爱也。

③德何如,则可以王矣?④何由知吾可也?⑤甚矣,乌纱之横,皂隶之俗哉!⑥欲祠韦苏州、白乐天诸公于其中⑦故凡为愚者,莫我若也。

⑧凡人不能教子女者,亦非欲陷其罪恶。

省略句文言文中,普遍存在着省略成分的情况,对省略成分的把握,有助于完整理解句子的意思。

文言文中的省略句通常有:1.省略主语。

(1)承前省。

如:“永州之野产异蛇,(异蛇)黑质而白章。

”(2)承后省。

如:“沛公谓张良曰:‘(公)度我至军中,公乃入。

’”(3)自述省。

如:“(予)爱是溪,(予)得其尤绝者家焉。

文言文倒装句—宾语前置在文言文学习中,文言句式是重点也是难点,尤其在中高考中,文言文句式是必考项,尽管讲解的无数遍,但遇到具体问题还是会出现各种错误。

文言文句式,也叫特殊句式,在中学阶段,包括初中和高中,主要分:省略句、判断句、被动句、倒装句。

前三种句式相对简单,后一种倒装句比较难。

今天讲倒装句的宾语前置。

宾语,又称受词,指一个动作(动词)的接受者。

宾语前置可以理解为:前面的词受后面的词支配。

现代汉语里句子的主干是主谓宾,宾语应放在谓语后面。

如:他吃饭。

但是在文言中宾语却可以放于谓语动词之前。

“他吃饭”就变成了“他饭吃”。

宾语前置的判断一般可以从以下四个方面进行分析。

一、否定句中的宾语前置情况一:否定句中,动词的宾语如果是代词,这个代词宾语一般要放在动词的前面(举例:时不我待→时不待我,这是否定词/句,宾语“我”是第一人称代词,放在动词“待”前面),这是古汉语特有的用法。

情况二:动词前面有“不”“未”“弗”“无”等否定副词的否定句。

在这种否定句里,动词的宾语如果是代词,一般放在动词的前面。

(举例:古之人不余欺也。

(《石钟山记》),这句话是否定句,动词“欺”前面有否定词“不”和代词(宾语)“余”,也就是说,这两个词都放在动词“欺”前面,其正确的翻译语序是→“古之人不欺余也”(古人没欺骗我啊。

)(举例:忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》),这句话也是否定句,动词“信”前面有否定词“不”和代词(宾语)“自”,这两个词都放在动词“信”前面,其正确的翻译语序是→“忌不信自”(邹忌不相信自己。

)情况三:以否定性无定代词作主语的否定句。

在这类否定句中,动词的宾语如果是代词一般也要放在动词的前面。

(举例:三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)这是否定句。

它的主语是“莫”,“莫”是否定性无定代词,可译为“没有人”。

宾语“我”也是代词放在动词“顾”的前面,正确句序是“莫肯顾我”(多年辛勤伺候你,你却对我不照顾。

)注意要点:关于“否定性无定代词”,我在这里简单介绍。

文言文倒装句式在文言文中有四种常见的倒装句式:主谓倒装、宾语前置、定语后置、介词结构后置(也叫状语后置)。

一、主谓倒装,主谓倒装,也叫谓语前置或者主语后置。

文言文中,谓语的位置和现代汉语中一样,一般放在主语之后。

但是有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

例:甚矣,汝之不惠!——《愚公移山》正确语序是“汝之不惠甚矣”,强调“甚矣”。

美哉我少年中国——《少年中国说》正确语序是“我少年中国美哉”,强调“美哉”。

二、宾语前置,文言文中以下情况,宾语要前置。

1、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

例:微斯人,吾谁与归?——《岳阳楼记》正确语序是“微斯人,吾与谁归?”大王来何操?——《鸿门宴》正确语序是“大王来操何?”沛公安在?——《鸿门宴》正确语序是“沛公在安?”2、否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:三岁贯汝,莫我肯顾。

——《硕鼠》正确语序是“三岁贯汝,莫肯顾我。

”古之人不余欺也!——《石钟山记》正确语序是“古之人不欺余也!”忌不自信。

——《邹忌讽齐王纳谏》正确语序是“忌不信自。

”3、用“之”或者“是”把宾语提到动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有实在意义。

例:“莲之爱,同予者何人?”——《爱莲说》“莲之爱”即“爱莲”的倒装,“之”没有实在意义。

何陋之有?——《陋室铭》“何陋之有”即“有何陋”,“之”没有实在意义。

唯余马首是瞻。

——《左传》正确语序是“唯瞻余马首。

”三、定语后置,文言文中,定语的位置一般也在中心词前边。

但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后。

例:其两膝相比者。

——《核舟记》正确语序是“其相比两膝者。

”盖简桃核修狭者为之。

——《核舟记》正确语序是“盖简修狭桃核者为之。

”居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

——《岳阳楼记》“居庙堂之高”即“居高庙堂”,“处江湖之远”即“处远江湖”。

初中古文中的倒装句初中文言文的倒装句主要有四种:一、主谓倒装在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

古汉语中。

谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

例:甚矣,汝之不惠。

全句是“汝之不惠甚矣”。

谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”。

二、宾语前置否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

文言文中,动词或介词的宾语,放置于动词或介词之前,一般有如下几种情况:1、疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。

①介宾倒装例:孔文子何以谓之“文”也?“何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么”。

例:微斯人,吾谁与归?“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?”。

②谓宾倒装例:何有于我哉?“何有”是“有何”的倒装。

古汉语中,疑问代词做宾语时,一般放在谓语的前面。

可译为“有哪一样”。

例:孔子云:“何陋之有?”“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢?”“何”,疑问代词,“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

2、文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:僵卧孤村不自哀。

“不自哀”是“不哀自”的倒装,可译为“不为自己感到悲哀”。

“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置。

另如“忌不自信”,“自信”即“信自”,意思就是相信自己。

3、用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

例:莲之爱,同予者何人?“莲之爱”即“爱莲”的倒装,可译为“喜爱莲花”。

“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

例:孔子云:“何陋之有?”“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢”。

“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

中考语文文言文倒装句之宾语前置中考语文文言文倒装句宾语前置由小编整理并分享,欢迎老师同学们阅读。

文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,有如下几种情况:1.疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

①介宾倒装:例:孔文子何以谓之“文”也?“何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么”。

例:微斯人,吾谁与归?“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?”。

②谓宾倒装例:何有于我哉?“何有”是“有何”的倒装。

古汉语中,疑问代词做宾语时,一般放在谓语的前面。

可译为“有哪一样”。

例:孔子云:“何陋之有?”“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢?”“何”,疑问代词,“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

2.文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:僵卧孤村不自哀“不自哀”是“不哀自”的倒装,可译为“不为自己感到悲哀”。

“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置。

另如“忌不自信”,“自信”即“信自”,意相信自己。

3.用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

例:莲之爱,同予者何人?“莲之爱”即“爱莲”的倒装,可译为“喜爱莲花”。

“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

例:孔子云:“何陋之有?”“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢”。

“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

4.介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置,表示强调。

例:是以谓之“文”也。

“是以”是“以是”的倒装,可译为“因此”。

“是”是指示代词,指代前面的原因。

5.其他,表示强调。

例:万里赴戎机,关山度若飞。

“关山度”是“度关山”的倒装。

可译为“跨过一道道关,越过一道道山”。

教师招聘语文学科知识点:文言倒装句式之宾语前置句

1.动词宾语前置

文言文中宾语提到动词前面,大致有三种情况:

(1)否定句中代词作宾语,宾语置于动词前。

所谓否定句是表示否定的句子,即句中有否定副词“不、弗、未、非、否、毋”等,或表示否定的动词“无”或无指定代词“莫”。

如果它的宾语是代词,一般放在动词谓语之前。

如:

①古之人不余欺也。

(《石钟山记》)

②“闻道百,以为莫己若者”(《秋水》)

(2)疑问句中疑问代词作宾语,放在动词谓语之前。

在古代汉语里,使用频率高的疑问代词为“何”字,其他还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,也放在动词谓语之前。

如:

①良问曰:“大王来何操?”(《鸿门宴》)

②沛公安在?(《鸿门宴》)

(3)用“之”或“是”把宾语提到动词前,以加重语气。

这种现象古汉语中并不多见。

如:

譬若以肉投馁虎,何功之有哉!(《信陵君窃符救赵》)

句读之不知,惑之不解。

(《师说》)

表示动作对象的单一性或强调宾语,往往用“唯……是……”和

“唯……之……”等格式,可将副词“唯”译成“只”“只是”或“专”“一定”等,而助词“之”“是”是提宾的标志,不译。

如成语“唯利是图”“惟命是从”“唯你是问”“唯才是举”等等,都是这种格式。