文言特殊句式之宾语前置句

- 格式:ppt

- 大小:942.50 KB

- 文档页数:30

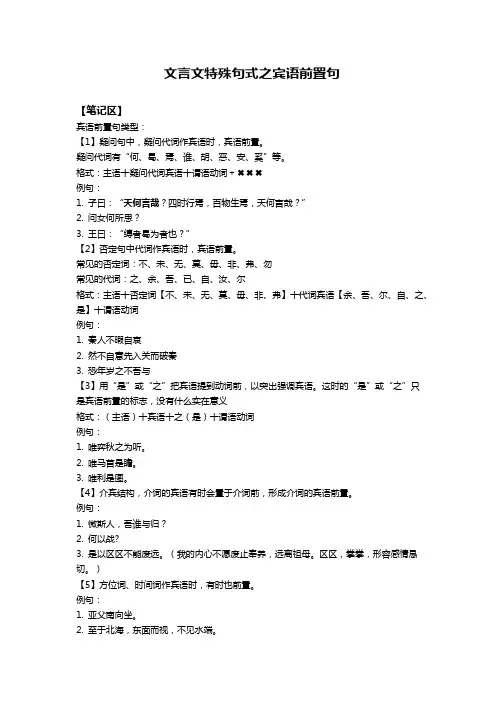

文言文特殊句式之宾语前置句【笔记区】宾语前置句类型:【1】疑问句中,疑问代词作宾语时,宾语前置。

疑问代词有“何、曷、焉、谁、胡、恶、安、奚”等。

格式:主语十疑问代词宾语十谓语动词+✖✖✖例句:1. 子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”2. 问女何所思?3. 王曰:“缚者曷为者也?”【2】否定句中代词作宾语时,宾语前置。

常见的否定词:不、未、无、莫、毋、非、弗、勿常见的代词:之、余、吾、已、自、汝、尔格式:主语十否定词【不、未、无、莫、毋、非、弗】十代词宾语【余、吾、尔、自、之、是】十谓语动词例句:1. 秦人不暇自哀2. 然不自意先入关而破秦3. 恐年岁之不吾与【3】用“是”或“之”把宾语提到动词前,以突出强调宾语。

这时的“是”或“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义格式:(主语)十宾语十之(是)十谓语动词例句:1. 唯弈秋之为听。

2. 唯马首是瞻。

3. 唯利是图。

【4】介宾结构,介词的宾语有时会置于介词前,形成介词的宾语前置。

例句:1. 微斯人,吾谁与归?2. 何以战?3. 是以区区不能废远。

(我的内心不愿废止奉养,远离祖母。

区区,拳拳,形容感情恳切。

)【5】方位词、时间词作宾语时,有时也前置。

例句:1. 亚父南向坐。

2. 至于北海,东面而视,不见水端。

【例题一】1. 选出下列各组中不同的宾语前置的句子()A. “唇亡齿寒”,其斯之谓与?B. 虽我之死,有子存焉。

C. 唯才是举。

D. 姜氏何厌之有2. 下面的句子用法不相同的是()A. 不然,籍何以至此?B. 是以区区不能废远。

C. 奚以知其然也?D. 五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

【例题二】1. 下列各句中不属于宾语前置的一项是()A. 然而不王者,未之有也。

B. 燕雀安知鸿鹄之志哉。

C. 句读之不知,惑之不解。

D. 不然,籍何以至此。

2. 下列句子中与另三句的句式特点不相同的一项是()A. 陈利兵而谁何。

B. 古之圣王,唯此之慎。

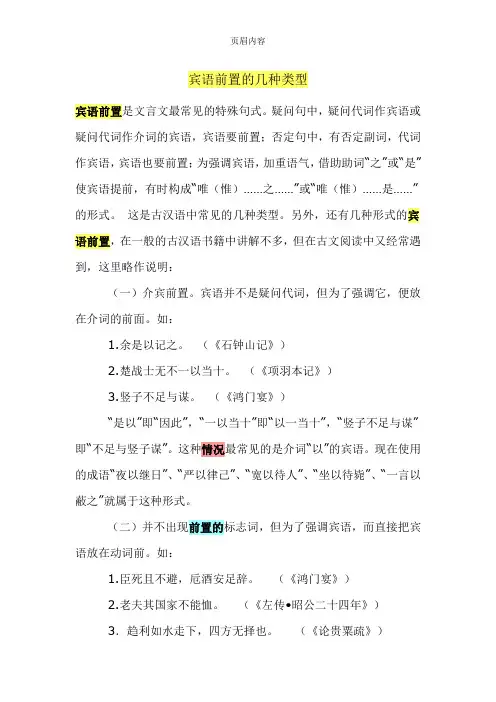

宾语前置的几种类型宾语前置是文言文最常见的特殊句式。

疑问句中,疑问代词作宾语或疑问代词作介词的宾语,宾语要前置;否定句中,有否定副词,代词作宾语,宾语也要前置;为强调宾语,加重语气,借助助词“之”或“是”使宾语提前,有时构成“唯(惟)……之……”或“唯(惟)……是……”的形式。

这是古汉语中常见的几种类型。

另外,还有几种形式的宾语前置,在一般的古汉语书籍中讲解不多,但在古文阅读中又经常遇到,这里略作说明:(一)介宾前置。

宾语并不是疑问代词,但为了强调它,便放在介词的前面。

如:1.余是以记之。

(《石钟山记》)2.楚战士无不一以当十。

(《项羽本记》)3.竖子不足与谋。

(《鸿门宴》)“是以”即“因此”,“一以当十”即“以一当十”,“竖子不足与谋”即“不足与竖子谋”。

这种情况最常见的是介词“以”的宾语。

现在使用的成语“夜以继日”、“严以律己”、“宽以待人”、“坐以待毙”、“一言以蔽之”就属于这种形式。

(二)并不出现前置的标志词,但为了强调宾语,而直接把宾语放在动词前。

如:1.臣死且不避,卮酒安足辞。

(《鸿门宴》)2.老夫其国家不能恤。

(《左传•昭公二十四年》)3.趋利如水走下,四方无择也。

(《论贵粟疏》)(1)句中,“死”、“卮酒”分别作“避”、“辞”的宾语;(2)句中“国家”作“恤”的宾语;(3)句中,“四方”作“择”的宾语。

为达到强调宾语的目的,而提前到动词宾语之前。

(三)一则为了强调,二则为变长句为短句,以加强句子的灵活性和表现力,而把宾语提前,并独立出来。

如:1.是说也,人常疑之。

(《石钟山记》)2.板印书籍,唐人尚未盛为之。

(《活板》)3.夫羊,一童子可制之。

(《中山狼传》)58 这种形式,把宾语提前后常用代词“之”代指。

从现代汉语语法的角度看,提前了的宾语,又可作全句的主语,即“反宾为主”。

(四)有时因为平仄或压韵的需要,而把宾语提前。

如:1.早岁那知世事艰,中原北望气如山。

(陆游《书愤》)2.多情应笑我,早生华发。

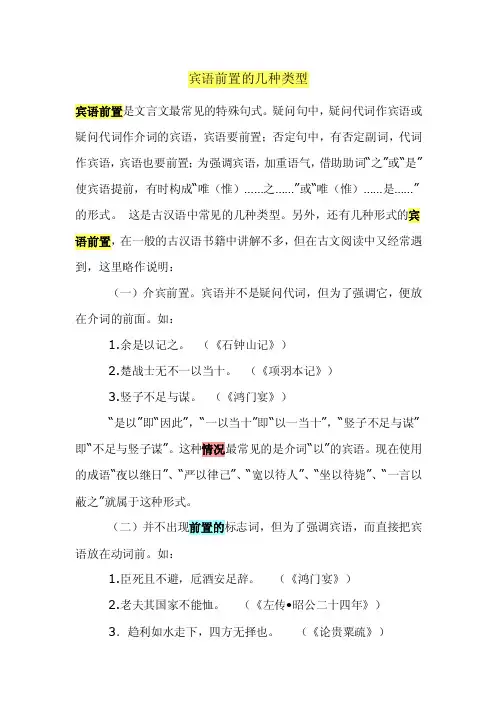

宾语前置的几种类型宾语前置是文言文最常见的特殊句式。

疑问句中,疑问代词作宾语或疑问代词作介词的宾语,宾语要前置;否定句中,有否定副词,代词作宾语,宾语也要前置;为强调宾语,加重语气,借助助词“之”或“是”使宾语提前,有时构成“唯(惟)……之……”或“唯(惟)……是……”的形式。

这是古汉语中常见的几种类型。

另外,还有几种形式的宾语前置,在一般的古汉语书籍中讲解不多,但在古文阅读中又经常遇到,这里略作说明:(一)介宾前置。

宾语并不是疑问代词,但为了强调它,便放在介词的前面。

如:1.余是以记之。

(《石钟山记》)2.楚战士无不一以当十。

(《项羽本记》)3.竖子不足与谋。

(《鸿门宴》)“是以”即“因此”,“一以当十”即“以一当十”,“竖子不足与谋”即“不足与竖子谋”。

这种情况最常见的是介词“以”的宾语。

现在使用的成语“夜以继日”、“严以律己”、“宽以待人”、“坐以待毙”、“一言以蔽之”就属于这种形式。

(二)并不出现前置的标志词,但为了强调宾语,而直接把宾语放在动词前。

如:1.臣死且不避,卮酒安足辞。

(《鸿门宴》)2.老夫其国家不能恤。

(《左传•昭公二十四年》)3.趋利如水走下,四方无择也。

(《论贵粟疏》)(1)句中,“死”、“卮酒”分别作“避”、“辞”的宾语;(2)句中“国家”作“恤”的宾语;(3)句中,“四方”作“择”的宾语。

为达到强调宾语的目的,而提前到动词宾语之前。

(三)一则为了强调,二则为变长句为短句,以加强句子的灵活性和表现力,而把宾语提前,并独立出来。

如:1.是说也,人常疑之。

(《石钟山记》)2.板印书籍,唐人尚未盛为之。

(《活板》)3.夫羊,一童子可制之。

(《中山狼传》)58 这种形式,把宾语提前后常用代词“之”代指。

从现代汉语语法的角度看,提前了的宾语,又可作全句的主语,即“反宾为主”。

(四)有时因为平仄或压韵的需要,而把宾语提前。

如:1.早岁那知世事艰,中原北望气如山。

(陆游《书愤》)2.多情应笑我,早生华发。

宾语前置句分类详解宾语前置句是高考常见的文言特殊句式,复习时应予以重视。

一、否定句中代词作宾语,宾语前置。

格式:主语+否定词(莫、不、未、毋等)+宾语(余、之、自、尔等)+动词(1)三岁贯女,莫我肯顾。

(《硕鼠》)译文:伺候你多年,你却不肯顾念我。

(2)秦人不暇自哀。

(《阿房宫赋》)译文:秦人来不及哀叹自己。

(3)忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)译文:邹忌不相信自己。

(4)然而不王者,未之有也,(《齐桓晋文之事》)译文:这样还不能称王天下,从来没有这样的事。

【提示】古汉语中常见的否定词(否定副词)有:不、毋、未、莫、弗、非、、匪、糜、罔、无、勿。

古汉语中常见的人称代词有:第一人称:吾、我、余、予、朕、自己,第二人称:尔、汝、若、而、乃,第三人称:彼、其、之、焉、他、渠、伊。

注意:否定句中代词宾语前置必须具备两个条件:第一:宾语必须是代词;第二,整个句子必须是否定句,即句子中必须有否定副词“不、未、莫、无”等或表示否定的不定代词“莫”。

二、疑问句中代词作宾语,宾语前置。

格式:主语+宾语(何、曷、焉、胡、谁等)+动词(介词+动词)。

(5)良问曰:“大王来何操?”(《鸿门宴》)译文:张良问道:“大王来的时候拿了什么?”(6)王曰:“缚者曷为者也?”(《晏子使楚》)译文:大王问:“绑者的人是干什么的?”(7)且焉置土石?(《愚公移山》)译文:况且把土石放置在哪里呢?(8)长安君何以自托于赵(《触龙说赵太后》)译文:长安君凭什么在赵国站住脚呢?(9)国胡以相恤(论积贮疏)译文:国家用什么来救济老百姓呢?(10)噫!微斯人,吾谁与归?(《岳阳搂记》)译文:哦!除了这样的人,我能同谁在一起呢?【提示】古汉语中常见的疑问代词有:何、孰、安、曷、焉、胡、谁。

注意:疑问句中代词宾语前置必须具备两个条件:第一:宾语必须是疑问代词;第二:整个句子必须是疑问句。

三、陈述句中介词宾语提前格式:宾语+介词+动词(11)余是以记之(石钟山记)译文:我因此记下了这件事.(12)楚战士无不以一当十。

宾语前置1、否定句中代词作宾语。

举例:如:“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志·诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

2、疑问句中疑问词作宾语。

例如:“沛公安在?”(《鸿门宴》)(应为“沛公在安”)3、以“是”“之”为标志。

例如:“何陋之有?”(《陋室铭》)(应为“有何陋之”)1.动词宾语前置文言文中宾语提到动词前面,大致有三种情况:(1)否定句中代词作宾语,宾语置于动词前。

所谓否定句是表示否定的句子,即凡句中有否定副词“不”、“弗”、“未”、“非”、“否”、“毋”或表示否定的动词“无”或无定代词“莫”,这种句子叫否定句。

如果它的宾语是代词,一般放在动词谓语之前。

如:①古之人不余欺也。

(苏轼《石钟山记》)②世溷浊而莫余知兮,吾方高驰而不顾。

(屈原《离骚》)(2)疑问句中,疑问代词作宾语,放在动词谓语之前。

在古汉语里,使用频率高的疑问代词为“何”字,其他还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,也放在动词谓语之前。

如:①良问曰:“大王来何操?” (司马迁《鸿门宴》)②沛公安在?(司马迁《鸿门宴》)(3)用“之”或“是”把宾语提到动词前,以加重语气。

这种现象古汉语中并不多见。

如:①譬若以肉投馁虎,何功之有哉!②句读之不知,惑之不解。

(韩愈《师说》)③去我三十里,惟命是听。

表示动作对象的单一性和强调宾语,往往用“唯(惟)……是……”和“唯(惟)……之……”等格式,可将副词“唯(惟)”译成“只”“只是”或“专”“一定”等,而助词“之”“是”是提宾的标志,不译。

如成语“唯利是图”“惟命是从”“唯你是问”“唯才是举”等,就是这种格式。

2.介词宾语前置文言文中,常见的介词有“于”、“以”、“为”、“与”、“从”、“自”、“向”等,它们往往与后面的名词或名词短语结合,组成介词结构。

这些在介词后的名词或名词性短语,叫介词宾语。

介词宾语一般放在介词之后,文言文中在以下情况时放在介词前:(1)疑问代词作宾语,一般放在介词前。

中学文言文的特殊句式——宾语前置动词宾语前置在现代汉语中,及物动词+宾语(名词性语言单位)=动宾短语,及物动词与后面的宾语是支配与被支配的关系。

可是,在文言文中,时有将宾语放在动词前面的语言现象,即“宾语前置”。

现将常见的几种类型归纳于下。

1、疑问句中,疑问代词作动词宾语,宾语放在动词谓语前面。

常见的疑问代词有“谁、孰、恶、何、奚、曷、胡、恶、安、焉“等。

(1).良问曰:“大王来何操?”《鸿门宴》(2)、沛公安在?《鸿门宴》(3)以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》2、否定句中代词作宾语,宾语前置于动词前。

所谓否定句,就是表示否定意义的句子,即句中有否定副词“不、弗、未、非、否、毋”或表示否定的动词“无”或无定代词“莫”。

如果宾语是代词,一般放在动词谓语的前面。

(1).世溷浊而莫余知兮,吾方高驰而不顾。

《离骚》(2).不吾知其已矣兮。

《离骚》(3).七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

《寡人之于国也》3、借助“之”或“是”把宾语提前到动词前,以加重语气。

“之”“是”在这类句型中作结构助词,无实义,只作宾语前置的标志。

(1)孔子云:“何陋之有?”《陋室铭》(2)夫晋何厌之有?《烛之武退秦师》(3)句读之不知,惑之不解。

《师说》(4)惟命是听(成语)(5)惟利是图(成语)(6)惟马首是瞻《冯婉贞》(7 惟兄嫂是依《祭十二郎文》l 介词宾语前置在现代汉语中,介词+宾语(名词性语言单位)=介宾短语(介词结构),它经常放在谓语前充当状语,对谓语起修饰限制作用;放在谓语后充当补语,对谓语起补充说明的作用。

要注意的是,它的结构是介词在前,宾语在后。

可是,在文言文中,这种介宾短语时有将后面宾语提前到介词前面的现象,即介词宾语前置。

常见情况有以下几种。

(文言文中,常见的介词有“于、以、为、与、从、自、向等)1、疑问代词作宾语,宾语前置。

常见的疑问代词有“谁、孰、恶、何、奚、曷、胡、恶、安、焉“等。