中国古代花鸟画

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:2

各位评委老师,你们好。

我说课的内容是高一美术欣赏课本中第8课《中国古代花鸟画》。

我从教材分析、教法运用、学法指导和教学过程四个方面加以阐述:一、教材分析:1.本课的内容、地位、作用本课是知识传授与欣赏融为一体的综合课,主要针对中国古代花鸟画的发展概括及其艺术特点作系统的介绍,使学生进一步了解我国的传统绘画,掌握欣赏中国古代花鸟画的基本方法。

培养学生对中国画的兴趣。

本课以多媒体展示相关作品图片,教师引导,学生回答为主线,使学生在感受美的同时学习到相关的知识。

2、教学目标通过本课学习,使学生对中国古代花鸟画的性质、画法、各种艺术风格、独特的艺术传统以及发展概况有更深了解。

达到开阔眼界,增长知识,陶冶情操提高艺术欣赏能力和树立正确的审美观点。

3、重点分析引导学生着重理解中国古代花鸟画独特的艺术传统(在本节课之前,已经学习了中国人物画和山水画,同学们对中国画已经有了一定的了解,但作为三大题材之一的花鸟画在绘画手法上、艺术形式上较之前者有很多不同之处,只有认识它的艺术特点才能更好地进行作品欣赏)4.难点分析掌握对借物抒情,托物言志的感知和分析(要通过对“形”的认知深入到对“意”的理解,但意境往往较为抽象,而且不同时期、不同的画家通过不同的物象所表达出来的生活遭遇、思想感情、理想追求都各不一样,学生较难理解。

因此我把如何理解花鸟画中的“意”?作为本课的难点)二、教学方法根据教学大纲和学生的具体情况,我主要采用讲授法以及教师设问学生讨论回答的方式进行教学。

充分运用多媒体,展示相关作品,不断地采用欣赏——设问———讨论——启发——回答的方式,充分调动学生的积极性,由感性认识上升到理性认识,使每个学生都在探讨中感受到乐趣,既培养了学生分析作品的能力又使学生在审美中获得快乐。

三、学习方法1.自主性探究法。

2.对比法。

高一的学生思想素质达到一定高度,自学能力较强,因此我增加了自学、讨论、问答的份量。

通过教师的精心设问,适当引导,学生采用自主性探究学习的方法解决问题。

中国古代花鸟画论选天下有山堂画艺清汪之元撰墨竹指三十二则写竹之法,先习用笔,如书家之用中锋。

中锋既熟,复以全体之力行笔,虽千枝万叶,偃仰欹斜,无不中理。

若使一笔不中,则桃叶、柳叶,百病俱集。

学者欲驱此病,必须握管时心心在中锋,行笔时念念着全力,久习而后能佳。

凡笔未着纸之先,必须悬起臂腕,紧握笔管,端然尽力而为之。

正如钩镶格抵,非一身之全力不可。

更须笔尖与腕力俱到,其梢叶足长五寸,秀健活泼,生气尽浮纸上,迎风听之若有声然。

今人写竹其病全是臂腕无力。

只将指推引笔管,轻轻撇捺开去。

但不知撇捺开去之叶,长不过寸许,甚至桃叶、柳叶,形像毕露矣。

不独写竹为然,则学书亦有此病,良可叹也!梅道人以书法作竹,东坡以竹法作书,其所以然,前人未尝道破,遂误后人,东涂西抹,沾沾自以为能事也。

钱塘诸曦庵墨竹,梢叶长五寸,生气浮动,皆以此法运用,惜乎曦庵亦未拈出,以教后人何缺也。

写竹竿自上而下,悬腕中锋,如书法作真竖,必使骨干筋力,直追下来,则脉络贯通,方有生气。

若自下而上,即是偏锋,乃竹片耳,何可为法? 写竹先要安竿,不犯鼓架、编篱之病,不犯疏密失宜之病,虽百十竿,森森林立,布置帖妥,勿使一竿有不适然者,然后生枝。

枝好则叶有情,叶之多寡,皆由枝定。

枝繁而叶少其势秃,枝疏而叶稠,则零乱无着。

且枝粗细亦当均匀,过细如以线穿叶,纯无生气,过粗即枝与叶了不相干,均为病也。

竹叶起自四笔耳,虽千万叶之多,亦只如此,然此四笔乃文章家之起、承、转、合也。

四叶必须相向有情,不可使一叶相背。

而且一竿之势,一枝之态,一叶之雅倩,其高下、向背、浓淡、疏密,俱要得宜,则风流潇洒,翩然凌云,得竹之三昧者。

浓为嫩叶,淡为老叶。

大竹则淡叶居多,小条以浓叶为主。

若错乱互异,非其法也。

叶之长者不过五寸,然全身之力,何至限于此,但笔行到叶尖处,自然而然手腕暗中上提,或笔尖带出回锋,此用力之效也。

否则尖锋透露不能饱满,是叶之病也。

墨竹之妙,全在游泳于矩度之中,奔放于形迹之外,加之沉郁顿挫,则不至于欹侧怒张,腕转低徊,自不落锋芒圭角。

学术论坛科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald233中国画在世界艺术领域内自成独特体系,它是用毛笔,墨,和中国画颜料,在特制的宣纸或绢上作画。

中国画具有鲜明的民族形式和风格。

在描绘物象上,主要运用线条,墨色来表现形体,质感 ;有高度的表现力,并与文学、书法、篆刻相结合,达到“形神兼备”,“气韵生动”的效果。

中国画按题材划分,可分为:人物画、山水画、花鸟画、作为中国画三大画科之一的花鸟画,其描绘对象不仅仅是花与鸟,而是泛指各种动植物,按传统的分法,分为花卉、蔬果、翎毛、草虫、畜兽等。

中国花鸟画在长期的历史发展进程中,形成了自身独特的艺术特点。

这主要体现在以下两面。

1 以写生为基础中国古代花鸟画重视写生,以写生为花鸟画创作的基础。

所谓写生,并不是简单的模仿客观的花卉禽鸟,而是要求在真实的描绘客观对象的基础之上,能表现出花卉禽鸟的生命力及其各不相同的个性,重视传神。

作品《芙蓉锦鸡图》是宋代皇帝画家赵佶的传世画作,此图所画锦鸡,飞临于疏落的芙蓉花枝上,转颈回顾,翘首望着一对留恋彩蝶翩翩起舞,此图状物工丽、神情逼肖,锦鸡神态自然、生动,全身毛羽设色艳丽。

芙蓉枝叶因锦鸡重量而轻轻摇曳,描写精妙入微、且每一片叶子都不相同,各具姿态。

此画用笔精娴熟练,双钩设色细致入微,空间分割细致自然天成。

赵佶的美学思想于绘画中注重诗意的含蕴回味,及观察事物的精细入微,以及写实表现的传神精切,于此画中展现的一览无余。

2 借物抒情、托物言志借物抒情、托物言志,原是中国古代诗歌的基本性能和特点。

借物抒情,是强调艺术作品与作者的情感关系。

艺术与冷漠是不相容的,强烈的情感是艺术的基本特点之一。

托物言志源于中国古代文艺理论中的“诗言志”说,“志”即志向怀抱。

中国古代花鸟画的另一重要特征即借物抒情、托物言志。

元代画家王冕,他在《墨梅图》中描绘了一枝含苞欲放的梅花,横斜在画幅中间,劲拔的枝干有数尺之长,已开未开的梅花洋溢着一种蓬勃的生机,左上角题诗“吾家洗砚池头树,个个花开淡墨痕,不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

(1)花鸟画的历史进程唐韩干《牧马图》在魏晋南北朝之前,花鸟作为中国艺术的表现对象,一直是以图案纹饰的方式出现在陶器、铜器之上。

那时候的花草、禽鸟和一些动物具有神秘的意义,有着复杂的社会意蕴。

人们图绘它并不是在艺术范围内的表现,而是通过它们传达社会的信仰和君主的意志,艺术的形式只是服从于内容的需要。

人类早期对花鸟的关注,是孕育花鸟画的温床。

史书记载,魏晋南北朝时期已有不少独立的花鸟画作品,其中有顾恺之的《凫雁水鸟图》、史道硕的《鹅图》、陆探微的《半鹅图》、顾景秀的《蝉雀图》、袁倩的《苍梧图》、丁光的《蝉雀图》、萧绎的《鹿图》,如此等等可以说明这一时期的花鸟画已经有了一定的规模。

虽然如今看不到这些原作,但是通过其他人物画的背景可以了解到当时的花鸟画已具有相当高的水平,如顾恺之《洛神赋图》中的飞鸟等。

这一时期的花鸟画较多的是画一些禽鸟和动物,因为它们往往和神话有一定的联系,有的甚至是神话中的主角。

如为王母捣药的玉兔,太阳中的金乌,月宫中的蟾蜍,以及代表四个方位的青龙、白虎、朱雀、玄武等。

一般说花鸟画在唐代独立成科,属于花鸟范畴的鞍马在这一时期已经有了较高的艺术成就,如今所能见到的韩干的《照夜白》、韩滉的《五牛图》以及传为戴嵩的《半牛图》等,都表明了这一题材所具有的较高的艺术水准。

而记载中曹霸、陈闳的鞍马,冯绍正的画鹰,薛稷的画鹤,韦偃的画龙,边鸾、滕昌佑、刁光胤的花鸟,孙位的画松竹,不仅表现了强大的阵容,而且各自都有杰作。

如薛稷画鹤,杜甫有诗赞曰:“ 薛公十一鹤,皆写青田真。

画色久欲尽,苍然犹出尘。

低昂各有意,磊落似长人。

”(2)花鸟画的画法花鸟画的画法大致可分为二类:工笔花鸟;写意花鸟。

昆虫亦有工、写之分。

表现的方法有:白描(又称双勾)、勾勒、勾填、没骨、泼墨等等。

他和山水一样,有悠久的历史。

花鸟画的学习步骤不外乎临摹、写生、创作。

表现的主题有:竹、兰、梅、菊、牡丹、荷花等;禽鸟有:鸡、鹅、鸭、仙鹤、杜鹃、翠鸟、喜鹊、鹰;昆虫有:鹦鹉、蝴蝶、丰、蜻蜓、蝉,杂虫有:蝈蝈、蟋蟀、蚂蚁、蜗牛、蜘蛛等中国古代花鸟画与人物画、山水画,并列为中国绘画的三大画科。

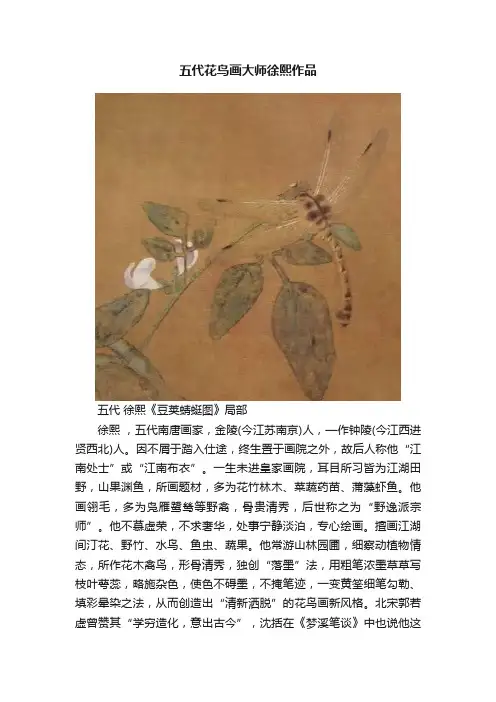

五代花鸟画大师徐熙作品五代徐熙《豆荚蜻蜓图》局部徐熙,五代南唐画家,金陵(今江苏南京)人,—作钟陵(今江西进贤西北)人。

因不屑于踏入仕途,终生置于画院之外,故后人称他“江南处士”或“江南布衣”。

一生未进皇家画院,耳目所习皆为江湖田野,山果渊鱼,所画题材,多为花竹林木、菜蔬药苗、蒲藻虾鱼。

他画翎毛,多为凫雁鹭鸶等野禽,骨贵清秀,后世称之为“野逸派宗师”。

他不慕虚荣,不求奢华,处事宁静淡泊,专心绘画。

擅画江湖间汀花、野竹、水鸟、鱼虫、蔬果。

他常游山林园圃,细察动植物情态,所作花木禽鸟,形骨清秀,独创“落墨”法,用粗笔浓墨草草写枝叶萼蕊,略施杂色,使色不碍墨,不掩笔迹,一变黄筌细笔勾勒、填彩晕染之法,从而创造出“清新洒脱”的花鸟画新风格。

北宋郭若虚曾赞其“学穷造化,意出古今”,沈括在《梦溪笔谈》中也说他这种以“墨笔”为主的画法“殊草草,略施丹粉而已”,却能充分表现出“神气迥出”的“生动之意”。

更有苏东坡题徐熙《杏花图》诗云:“却因梅雨丹青暗,洗出徐熙落墨花。

”可见徐熙的画法以墨色为主,近手写意,同时讲究线与色的相互结合,这种注重表现对象精神特质的花鸟画新风格,被后人称为“徐体”。

徐熙虽身居画院之外,但在李璟、李煜两朝仍享有盛名。

据说,后主李煜对他的作品十分看中,收藏其名迹很多,并将他的画挂于宫中。

这种被称为“铺殿画”、“装堂花”的殿堂装饰画,据《图画见闻志》载:“意在位置端庄,骈罗整肃,多不取生意自然之态。

”我们在此看到的《玉堂富贵》图,可能是这类挂在墙上的有装饰意味的绘画。

但不同的是,此画以淡墨勾线,造型生动,以淡彩敷色,给入超逸清雅之感,从中不难看出徐熙也能工精巧一体的花鸟画。

然而仅凭画史的记载,以画家的在野身份来确认徐熙的画旨,过于强调其“野逸”的一面,对徐熙画风的研究不免失之于狭隘。

其实,徐熙的祖父徐温为南唐列祖李昪的义父,李昪篡位后,徐氏家族与南唐主李昪仍保有特殊关系,每以“布衣”身份出入内廷,尤为异数。

3、花鸟画花鸟画在两宋时得到空前发展。

一方面有画院、画家应宫廷堂壁装饰之需而创作的承袭五代“黄家富贵”的花鸟画风;另一方面文人士大夫的水墨花鸟画也形成了独特的体系,不拘陈法,寄情笔墨之中,与院体花鸟画并存而形成鲜明对比。

①精工富丽的院体花鸟画宋初的花鸟画延续了五代画风。

在宫廷画院中,以黄筌的儿子黄居寀为代表的花鸟画;继承了黄筌画风。

作品工笔重彩,富丽华贵。

这种以深入体察自然,力求真实生动、风格端庄富丽、绘制精细不苟的绘画,深得皇室的赏识。

院体风格的确立,甚至影响宋代宫廷达90余年,并一度成为皇家画院评鉴优劣、录用舍去的标准。

院体画的繁荣,宋代历代皇帝特别是宋徽宗的大力提倡起了重要作用。

涌现了一大批技巧高超的花鸟画家,黄居寀、赵昌、崔白、易元吉、吴元瑜、赵佶、李安忠、林椿、李迪等均在艺术上独有专长。

崔白的影响尤大。

黄居寀,是黄筌的三子,深得家传,擅长花竹飞禽,精于勾勒,用笔挺劲,画怪石山水超过其父。

传世作品有《山鹧棘雀图轴》。

作品细腻精工富丽华贵,生机勃勃。

赵昌,善画花果,兼工草虫。

赵昌常于清晨朝霞未干时,观察花木神态,然后描绘,故自号“写生赵昌”。

易元吉,长河人,善画獐和猴。

他除了常深入到山林中观察动物,而且还在家中养各种动物,细致观察、反复实践,所画动物特生动自然。

崔白,工人物、山林走兽,以花鸟画成就最高。

作画重视写生,常不打草稿,放笔挥写。

技巧纯熟,一改黄氏父子的刻板精工的路子,擅于表现不同季节、自然环境中的物象情态,营造出动人真切的气氛。

传世作品《双喜图》,在技巧上融入水墨画的效果,打破了北宋院画“黄氏体系”一统天下的局面。

寒雀图崔白赵佶,北宋宫廷花鸟画在徽宗时达到创作高峰。

赵佶在政治昏庸无能,但在书画上却贡献极大,他亲自指导画院创作,勤于实践,造诣精湛,山水、花鸟、人物皆能。

他注重写生做到精工逼真、富丽堂皇。

传他画禽鸟,常以生漆点睛,形成点形突出于画面,亮而有神。

传世作品有《芙蓉锦鸡图》、《瑞鹤图》、《听琴图》等。

宋代花鸟画家和作品两宋是古代花鸟画空前发展并取得重大成就的时期,宫廷中装堂饰壁务求华美,使花鸟画在贵族美术中占有重要地位;社会上中上阶层的需求及工艺装饰,也促使了花鸟画的发展和活跃。

涌现出大量技巧高超的名手,仅见于文献记载的就达一百余人,如北宋的黄居寀、赵昌、崔白、吴元瑜,南宋的李安忠、林椿、李迪、毛松等都在艺术上各有独诣专长。

花鸟画家继五代之后,仍坚持身临自然深入观察花鸟的情态,作为创作构思的基础,技巧上有多方面的创造。

代表作有黄居寀的《山鹧(zhè)棘雀图》。

北宋真宗时期四川赵昌以画色彩明丽的折枝花果著名,他每于清晨朝露未干之际,观察花卉妍艳之态并执笔调色图写,生动逼真,被誉为"与花传神"。

画家们熟悉动植物结构形态。

《图画见闻志》论及花鸟画,提出应了解"四时夏侯,阴阳向背,笋条老嫩,苞萼(è,花瓣下的小绿叶)后先及翎毛诸禽形态名件"。

精密不苟的工笔花鸟攀上新的高峰,水墨写意也开始发展,两宋文人画家文同、扬补之、赵孟坚及僧人法常都有不同贡献。

宋人不仅花鸟形象达到精微传神,而且从中表现对生活的热情与理想,把自然属性与道德品格相联系,创作出大量不同风格的优秀作品。

崔白与宫廷花鸟画之变两宋宫廷画院中花鸟画创作一直非常活跃。

北宋前期,黄筌之子黄居寀在画院中是举足轻重的人物,他表现的宁静平和、细腻艳丽的"黄家富贵"之风,成为宫廷花鸟画的标准。

突破这种成规的是北宋中后期的崔白。

崔白,字子西,今安徽人,活动年代在仁宗、神宗之际,工画花竹翎毛,尤以画带有野情野趣的败荷凫雁驰名,也能画佛道人物及山水。

《双喜图》《寒雀图》崔白善于表现在不同季节自然环境中花鸟的运动变化及相互关联,如《双喜图》中在肃杀秋风中飞鸣的山鹊和被惊扰的野兔;《寒雀图》中,严寒气候中依缩枯枝的麻雀等。

崔白"性疏阔度",画风"体制清赡",形象自然而无雕琢痕迹,特别是画败荷、苇岸、芦汀、寒塘、秋江、烟波中的野禽鹭鸶尤有创造。

中国古代花鸟画讲义

我们知道,中国画以其描绘题材的不同,可以分为人物画、山水还有花鸟,在其发展的过程中,花鸟画是成熟最迟的。

花鸟画是以动植物为主要描绘对象的中国画传统画科,又可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等支科,值得我们注意的是中国花鸟画不是仅仅为了准确地描绘现实中的花卉禽鸟,而是集中地体现了中国人与自然生物的审美关系,借此抒发自己的情感,间接地反映社会生活,体现一定的时代精神,其技法多样,曾以描写手法的精工或奔放,分为工笔花鸟画和写意花鸟画。

又以使用水墨色彩上的差异,分为水墨花鸟画、泼墨花鸟画、设色花鸟画、白描花鸟画与没骨花鸟画。

(见图分析:水墨花鸟画:直接用水墨作画,一般不上色《墨梅图》《杂花图卷》《荷花水禽图》《丛竹图》;泼墨花鸟画:画风简练,为能表现人的思想情感,追求似与不似之间的境界,《杂花图卷》《荷花水禽图》;设色花鸟画:《五牛图》《寒雀图》《花篮图》《出水芙蓉图》;白描花鸟画、没骨花鸟画:我过、国传统花鸟画的一种画法,直接用颜色画成花叶,而没有笔骨,既用墨线勾勒的线条,或者上色浓,盖住墨线,《出水芙蓉图》)。

中国花鸟画的特点

花鸟画在我国产生和发展经历了一个漫长的岁月,早在工艺、雕刻与绘画尚无明确分工的原始社会,中国花鸟画已萌芽,最早描绘花鸟的作品,是新石器时期画在彩陶上的鸟、鱼、蛙及类似花草的装饰图案,只是一种装饰美术并非独立的花鸟画。

发展到两汉六朝则初具规模。

以写生为基础中国花鸟画重视写生,以写生做为创作的基础。

这种写生,并不是单纯的简单模仿现实的花卉禽鸟,而是在真实描绘客观对象的基础上,表现出花鸟的生命力和其各不相同的特征。

就象表现人物画一样,不以外部的形似为目的,而是更重视传神。

宋朝是花鸟画的高峰,宋代强调写生,宋徽宗赵佶控制宫廷画院时,对动植物的特点要求更加严格,甚至苛刻,如孔雀开平时是先抬左脚或右脚都是有讲究的(见作品)。

作品欣赏:《五牛图》《寒雀图》《花篮图》《出水芙蓉图》借物抒情借物抒情原来是中国古代诗歌的基本性能和特点。

例如我国大诗人杜甫,在他处于家破人亡之时,写出了:“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的名句,这就是借物抒情。

当然中国花鸟画的借物抒情并不是硬加到作品上的,而是要善于抓住动植物与人的某种思想情感的联系,再加以艺术的夸张强调。

例如,中国古代画家喜欢表现的“四君子”是(问)梅、兰、竹、菊。

这正是与人的思想感情有某种联系。

(问)梅花不怕冷,借此来歌颂不怕困难、不威强暴的精神。

兰花被比喻为高洁的君子,因为兰花青劲幽香。

竹子因其未出土就已经有节,长到凌云高处依然空心(虚心),所以古人常比做君子的气节和虚心。

菊花盛开于秋天百花凋零的时候,所以人们常比喻为清高脱俗的君子。

象元朝著名画家王冕,他画的梅花充满生气,亲新可爱,具有鲜明借物抒情的特点,他的《墨梅图》(见图)提诗:吾家种树池头边,个个华开淡墨痕,不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

表明在元朝种族歧视的年代里,他那种不甘心受民族压迫、不愿与统治阶级合作的政治态度和自己的抱负。

到了明清两个朝代,其绘画风格起了很大的变化,主要是写意花鸟,融合了古人的减笔,泼墨、写意的方法,加以革新创造,形成了一种不求形似,不拘成法,强调抒发情感的水墨大写意的画风。

在气势上一气而成,在水墨的浓淡变化中,给人一种苍劲雄劲、墨色淋漓的特点。

(见作品)如以徐谓为代表的的大写意水墨花鸟画兴起时,中国花鸟画到了一个不求形似的阶段,为了更好的抒发情

感,追求一种“似与不似之间”的境界。

作品欣赏:《杂花图卷》先由学生体会《荷花水禽图》《丛竹图》。