化学键_原子结构与化学键课件

- 格式:ppt

- 大小:3.90 MB

- 文档页数:20

原子结构与化学键原子结构是指由原子核与电子组成的微观结构,是理解化学性质和反应机制的基础。

化学键则是连接原子的力,使得原子能够形成稳定的化合物。

原子结构由原子核和电子组成。

原子核位于原子的中心,由质子和中子组成,质子带有正电荷,中子没有电荷。

电子则围绕原子核的轨道上运动,带有负电荷。

原子核的质量远大于电子,因此原子的质量主要由原子核决定。

原子的结构可以用量子力学的理论来描述。

根据量子力学,原子中的电子不是沿着确定的轨道运动,而是存在于具有不确定位置的电子云中。

电子云的分布由波函数描述。

每个电子通过特定的波函数来描述,这个波函数包含了关于电子位置和能量的信息。

每个波函数对应一个能级,每个能级最多容纳一定数量的电子。

原子的电子分布按能级和亚能级进行排列。

能级由质子核的电荷吸引电子而形成,能级与电子的能量相关,能级越高,电子的能量越高。

能级分为主能级,具有不同能量的子能级,子能级进一步可以被划分为轨道,每个轨道最多可以容纳一对电子。

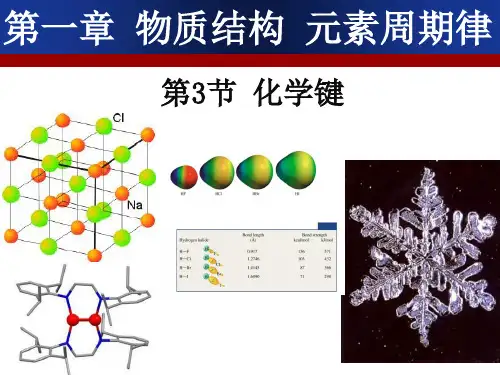

化学键是连接原子的力,使得原子能够形成稳定的化合物。

化学键通常是由共价键、离子键和金属键所构成。

共价键是通过共享电子对而形成的键。

当两个原子共享一对电子时,形成了共价键。

共价键可以被进一步划分为单键、双键和三键,取决于共享的电子对的数量。

共价键的形成通常是由于原子通过共享电子对来填满其外层电子壳,以达到稳定的电子结构。

常见的共价键包括C-C键、O-H 键和C-H键等。

离子键是由带正电荷的阳离子和带负电荷的阴离子之间的电荷引力所形成的键。

在离子键中,离子之间的吸引力使得它们聚集在一起形成离子晶体。

离子键的形成通常是由于原子通过接受或捐赠电子来填满外层电子壳,以达到稳定的电子结构。

常见的离子键包括Na+和Cl-之间的键。

金属键是在金属中形成的一种特殊的化学键。

金属结构中的正离子形成了一个海洋式的电子云,电子几乎自由地移动在整个金属结构中。

金属键的强度较弱,因此金属通常具有良好的导电性和热导性。

原子结构与化学键原子结构是指原子的组成和排列方式。

化学键是指连接化合物中两个或更多原子的强力。

原子结构的研究可以追溯到希腊古代哲学家德谟克利特提出的原子理论。

他认为,宇宙是由最小且不可分割的颗粒组成的。

然而,直到19世纪末20世纪初,人们才真正开始理解原子结构的本质。

这一突破性的发现归功于物理学家尼尔斯·玻尔和他的原子理论。

根据玻尔的理论,原子由质子、中子和电子组成。

质子和中子位于原子核中心,而电子绕原子核以特定的能级运动。

这种运动被称为电子壳。

电子壳是原子结构的一个重要组成部分。

它决定了原子的化学行为。

每个电子壳可以容纳一定数目的电子。

第一层最多容纳2个电子,第二层最多容纳8个电子,第三层最多容纳18个电子,依此类推。

当电子壳填满时,原子将非常稳定,因为填满电子壳的原子具有最低的能量。

化学键是原子结构之间的相互作用。

它能够将两个或更多的原子结合在一起形成化合物。

化学键的形成通常涉及原子之间的电子转移或共享。

最常见的化学键有离子键、共价键和金属键。

离子键是由两个离子之间的电荷吸引力形成的。

在一个离子键中,一个原子会失去一个或多个电子,形成一个正离子,而另一个原子会获得这些电子,形成一个负离子。

这种正负离子之间的电荷吸引力将它们结合在一起。

共价键是在两个原子之间共享一个或多个电子。

在共价键中,原子通过共享电子来实现稳定。

这种共享电子的过程可以是相对均衡的,也可以是不均衡的,这取决于电子的吸引力。

金属键是由金属元素之间的离域电子在晶体结构中的自由流动而形成的。

金属元素具有很高的电子迁移率,所以它们可以形成大范围的共价键网络。

这种共价键网络赋予金属很高的导电性和热导性。

除了这些主要的化学键,还存在其他类型的键,例如氢键、范德华键等。

这些键在分子中起到重要的作用。

总之,原子结构是原子的组成和排列方式,而化学键是将原子结合在一起形成化合物的力量。

理解原子结构和化学键的本质对于探索和理解物质的性质和行为是至关重要的。

第一章原子结构与化学键课件(共56张PPT)中职《化学基础模块》同步教学(哈尔滨工程大学出版社)(共56张PPT)第一章原子结构与化学键章节第一节原子结构元素周期律与元素周期表化学键化学实验基本操作本章小结第二节第三节第四节第五节01原子结构原子是由原子核和核外绕核运动的电子构成的,那么原子中的原子核是不是可以再分呢?第一节原子结构在一个铅盒里放有少量的放射性元素钋(Po),它发出的α粒子束从铅盒的小孔中射出,形成一束很细的射线射到金箔上,如图A所示。

他推测这些a粒子会穿过金箔顺利到达对面的探测板上。

结果却发现:绝大多数的a粒子直接穿过金箔且不改变原来的方向,只有很少的α粒子发生了很大角度的偏转。

AB1911年,新西兰著名物理学家欧内斯特卢瑟福(Ernest Rutherford )设计了一个使用α粒子轰击金箔的实验。

猜想:极少数α粒子发生大角度的偏转是因为它们和金原子中某种极为坚硬密实的核发生了碰撞。

原子核:很小,带正电,却集中了原子的大部分质量。

据此推测原子是由原子核和核外电子构成的,电子在原子核外“很大”的空间里运动。

若用字母Z表示核电荷数。

Z=核内质子数=核外电子数原子组成及粒子之间的关系质子和中子的相对质量都近似为1,如果忽略电子的质量,将核内所有质子和中子的相对质量取近似整数值相加,所得的数值叫作质量数,用字母A表示。

若中子数用字母N表示:质量数(A)= 质子数(Z)+中子数(N)则:知识链接:欧内斯特卢瑟福被公认为20世纪最伟大的实验物理学家放射性和原子结构等方面都做出了重大的贡献最先研究核物理的人,被称为近代原子核物理学之父1871年8月30日生于新西兰纳尔逊的一个手工业工人家庭,1937年10月19日因病在剑桥逝世,与牛顿和法拉第并排安葬。

2、同位素具有相同质子数、不同中子数(或不同质量数)的同一元素的不同核素互为同位素。

同位素12C 和14C,12C的原子核中有6个质子和6个中子,而14C 的原子核中则有6个质子和8个中子;再如氕、氘和氚,它们的原子核中都有1个质子,但是它们的原子核中的中子数分别为0个、1个及2个,所以它们互为同位素。