鲁教版必修1第三单元第二节《地理环境的整体性》word教案

- 格式:doc

- 大小:842.50 KB

- 文档页数:9

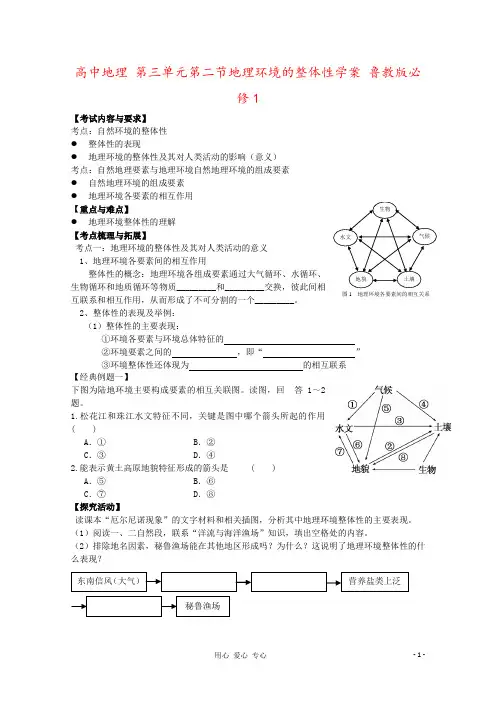

生物 土壤 地貌气候 水文图1 地理环境各要素间的相互关系高中地理 第三单元第二节地理环境的整体性学案 鲁教版必修1【考试内容与要求】 考点:自然环境的整体性 ● 整体性的表现● 地理环境的整体性及其对人类活动的影响(意义) 考点:自然地理要素与地理环境自然地理环境的组成要素 ● 自然地理环境的组成要素● 地理环境各要素的相互作用【重点与难点】● 地理环境整体性的理解【考点梳理与拓展】 考点一:地理环境的整体性及其对人类活动的意义 1、地理环境各要素间的相互作用整体性的概念:地理环境各组成要素通过大气循环、水循环、生物循环和地质循环等物质_________和_________交换,彼此间相互联系和相互作用,从而形成了不可分割的一个_________。

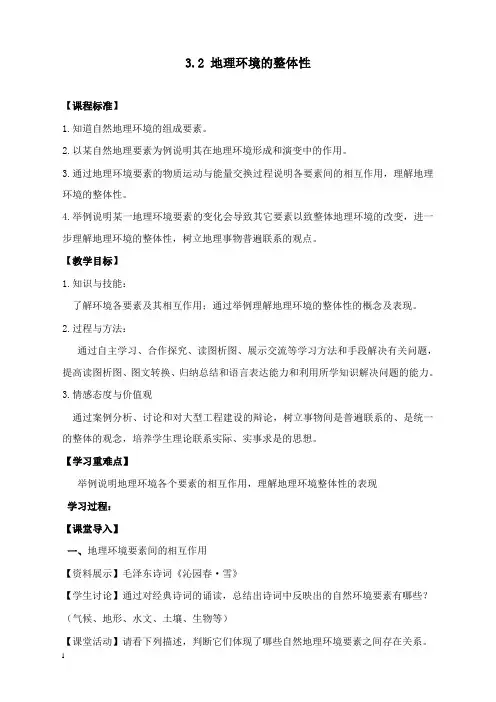

2、整体性的表现及举例: (1)整体性的主要表现:①环境各要素与环境总体特征的 ②环境要素之间的 ,即“ ” ③环境整体性还体现为 的相互联系【经典例题一】下图为陆地环境主要构成要素的相互关联图。

读图,回 答1~2题。

1.松花江和珠江水文特征不同,关键是图中哪个箭头所起的作用 ( )A .①B .②C .③D .④2.能表示黄土高原地貌特征形成的箭头是 ( ) A .⑤ B .⑥ C .⑦ D .⑧ 【探究活动】读课本“厄尔尼诺现象”的文字材料和相关插图,分析其中地理环境整体性的主要表现。

(1)阅读一、二自然段,联系“洋流与海洋渔场”知识,填出空格处的内容。

(2)排除地名因素,秘鲁渔场能在其他地区形成吗?为什么?这说明了地理环境整体性的什么表现?东南信风(大气)营养盐类上泛秘鲁渔场(3)阅读第三自然段,当太平洋东部海区水温异常升高时,将产生哪些连锁反应?这说明了地理环境整体性的什么表现?(4)阅读第四自然段和“厄尔尼诺与全球气候异常图(1982年)”,读出世界气候异常区及异常的表现。

厄尔尼诺导致全球气候异常,说明了地理环境整体性的什么表现?【经典例题二】人们发现有些年份的圣诞节前后,秘鲁附近海域异常增温,温暖的海水“杀死”了大量鱼群,并引起相关环境变化,人们称此现象为“厄尔尼诺”现象。

3.2 地理环境的整体性【课程标准】1.知道自然地理环境的组成要素。

2.以某自然地理要素为例说明其在地理环境形成和演变中的作用。

3.通过地理环境要素的物质运动与能量交换过程说明各要素间的相互作用,理解地理环境的整体性。

4.举例说明某一地理环境要素的变化会导致其它要素以致整体地理环境的改变,进一步理解地理环境的整体性,树立地理事物普遍联系的观点。

【教学目标】1.知识与技能:了解环境各要素及其相互作用;通过举例理解地理环境的整体性的概念及表现。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究、读图析图、展示交流等学习方法和手段解决有关问题,提高读图析图、图文转换、归纳总结和语言表达能力和利用所学知识解决问题的能力。

3.情感态度与价值观通过案例分析、讨论和对大型工程建设的辩论,树立事物间是普遍联系的、是统一的整体的观念,培养学生理论联系实际、实事求是的思想。

【学习重难点】举例说明地理环境各个要素的相互作用,理解地理环境整体性的表现学习过程:【课堂导入】一、地理环境要素间的相互作用【资料展示】毛泽东诗词《沁园春·雪》【学生讨论】通过对经典诗词的诵读,总结出诗词中反映出的自然环境要素有哪些?(气候、地形、水文、土壤、生物等)【课堂活动】请看下列描述,判断它们体现了哪些自然地理环境要素之间存在关系。

牦牛是青藏高原特有的动物(气候---生物)横断山区“一山有四季,十里不同天”(地貌---气候)世界“寒极南极洲”冰川广布(气候---水文)黄土高原千沟万壑(水文---地貌)【教师小结】自然环境各要素不是独立存在的,彼此之间相互联系,相互影响,构成统一的整体。

(展示图片)过渡:自然地理要素之间相互联系、相互影响是通过什么来实现的?(物质迁移和能量交换)【课堂活动】探究自然地理环境各要素之间的物质迁移和能量交换一、第一人称叙述:如果我是海洋中的一滴水……(物质迁移)二、在水循环的过程中,有无圈层之间的能量交换?(能量交换)结论:水循环联系四大圈层,并促进各圈层间物质迁移和能量交换,类似的还有岩石圈的物质循环、生物循环。

第三单元从圈层作用看地理环境内在规律第二节地理环境的整体性(教学设计)陇川一中一、教学内容解析《地理环境的整体性》是高中地理鲁教版必修一第3章《从圈层作用看地理环境内在规律》第2节课的教学内容。

本节在第二单元的基础上,讲述地理环境的整体性,对地理环境作综合分析,是对前面内容的总结和升华,也是学习必修2、3的前提和基础,只有了解了地理环境的整体性,才能更好地理解自然环境对人类活动的影响。

它在教材中起到一个承上启下的作用,地理环境的整体性是本单元的重点和难点。

本节内容包括“地理环境整体性的本质”和“地理环境整体性的表现”所谓“本质”就是地球圈层间的能量交换和物质运动,“表现”就是①、地理环境的整体性,体现为地理环境各要素与环境总体特征的协调一致。

②、环境要素之间的相互制约,即“牵一发而动全身”。

③、地理环境整体性还表现为不同区域之间的相互联系,一个区域的变化不可避免地影响到其他区域。

在授课过程中我将教材结构顺序做了调整,先讲地球圈层间的能量交换和物质运动,原因是地理环境整体性的本质体现了地理环境五大要素间的相互联系和相互作用,这样学生更容易理解知识间的联系性。

二、教学目标根据新课程标准的要求:“举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性”我制定了以下的教学目标1、举例说明地理环境整体性的本质2、通过案例来说明地理环境整体性的表现。

3、学生能灵活运用地理环境的整体性来解决问题。

其中第二点是本节的重点,第三点为难点。

三、教学问题诊断本节内容比较抽象,理论性强。

教材运用较多的示意图和事例加以说明,教学中应注意引导学生读图分析,尽量用一些简单的案例说明地理环境的整体性,案例是本节教学的重要手段。

教学过程中注意知识前后的连接。

四、教学方法1、多媒体教学、学案导学法、案例分析法、自主学习法、情境教学法等。

针对本节内容的重点和难点主要采用案例分析法来突破。

五、教学支持条件分析1.教师的教学准备:多媒体课件制作、学案制作等。

第三单元从圈层作用看地理环境内在规律第二节地理环境的整体性(第1课时)教学设计【课标要求】举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

【学习目标】1、知识与能力目标:理解地理环境各要素之间的相互作用;掌握地理环境整体性的表现。

2、过程与方法目标:通过案例探究分析,理解地理环境整体性的体现,并能运用有关原理分析和解决其他问题。

3、情感、态度与价值观目标:感受环境的整体美,增强尊重客观规律,促进人类与环境协调发展的观念。

【学习重难点】地理环境整体性的表现。

【设计理念】课标要求是举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

因此本节课主要通过案例分析的方式来探讨地理环境各要素的相互作用,以及地理环境整体性的表现。

【手段方法】以多媒体和导学案为载体,同学们主要进行自主探究、分组合作,同时辅以导、议、练等。

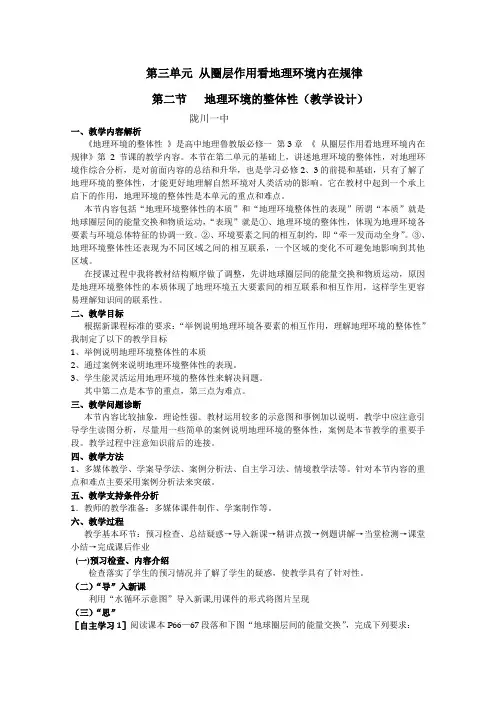

【教学过程】教学环节教师活动学生活动设计意图新课导入导入:播放临清的景观图片。

问:这些美丽的图片反应了自然地理环境的哪些要素?学生看图思考、回答以乡土地理引入,创设情境,激发兴趣,导入新课高效课堂过渡:自然地理环境各要素之间并不是孤立存在的,而是相互联系、相互影响、相互制约的。

问:看图中所描述的事物体现了哪些要素之间直接的关联性?自己是否可以说出一些自然地理环境要素之间相互影响的案例?过渡:这五大要素之间相互联系、相互影响构成了地理环境的整体,而且不断地通过物质运动和能量交换,推动地理环境的发展变化。

问:地理环境整体性的表现是什么呢?学生观察,自主思考,快速抢答培养学生观察能力和反应能力一、自然地理环境的要素以及要素间的关系二、地理环境整体性的表现1.地理环境各要素与环境的总体特征协调一致。

2、各环境要素之间相互制约3、地理环境整体性还体现为不同区域之间的相互影响四、探究学习,迁移拓展探究活动一青藏高原地区地理环境各要素的分析问:青藏高原其环境最典型的气候特征是寒冷,在这样的气候特征下,其地貌、水文、土壤、生物各具有什么样的特征?过渡:我们可以看得出来,在寒冷的气候条件下,其地貌、水文、土壤、生物都和寒冷的气候保持一定的联系。

第二节地理环境的整体性【教材分析】本节鲁教版高中地理必修一第3单元第2节课的教学内容,主要学习地理环境要素之间的相互作用,地球圈层之间的能量交换,地球圈层间的物质运动。

【教学目标】举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

【重点难点】重点:举例说明地理环境各要素的相互作用。

难点:地球圈层间能量交换与物质运动。

【学情分析】大部分学生对厄尔尼诺没有怎么了解过,所以讲解时需要详细。

在初中时学过光合作用的原理,分析地球圈层间的物质运动的时候,要充分调动学生的积极性。

【教学方法】问题引导法、讨论法、学案导学法等。

【课前准备】教师准备:课件、学案。

学生准备:结合“课前自主”案课前预习。

【教学过程】〖预习检查·交流展示〗“课前自主”学习情况的检查与交流。

了解学生预习中存在的主要问题,使课堂教学具有更强的针对性。

〖情境导入·提出目标〗量燃烧矿物燃料→大气中二氧化碳增多→全球变暖→两极冰川融化→海平面上升→淹没沿海低地。

上述因果关系中,体现了地理环境各要素之间存在着什么样的关系?〖导学方案·随堂训练〗一、地理环境要素间的相互作用1.地理环境的构成要素及其相互关系[设问]地理环境的组成要素有那些?他们之间存在着怎样的关系?[点拨]地理环境是由地形、地貌、土壤、水、大气和生物组成的,这些要素相互联系、相互影响,使得地理环境形成了一个有机整体。

读图3-2-2,学生展开讨论,教师先举例土壤对其他环境要素影响的事例,然后提示、指导学生举例说明并补充、评价。

引导学生阅读知识窗“青藏高原的隆升与亚洲地理环境”和学生一起分析。

进一步说明地理环境各要素之间的关系。

[小结] 地理环境是有地貌、土壤、水、大气和生物等要素组成的,这些要素不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化着。

地理环境各要素相互联系、相互影响,共同构成一个有机整体。

2.整体性的表现[活动参与] 阅读厄尔尼诺现象(含两幅示意图)让学生初步感知什么是厄尔尼诺现象?厄尔尼诺现象对当地以及全球其它地区地理环境有何影响?[问题探究] 老师引导,学生思考,讨论回答,教师归纳地理环境整体性三个方面的表现(1)秘鲁渔场的形成?(正常年份,由于东南信风吹拂,赤道太平洋表层海水向西流动,秘鲁沿岸海区上升流强烈,带来丰富的营养盐类,浮游生物繁盛,形成著名的秘鲁渔场)[归纳] 秘鲁渔场的形成反映出地理环境各组成要素(生物、水文、气候)之间的密切联系,与环境总体特征协调一致,它们作为整体的一部分发展变化着。

地理环境的整体性-鲁教版必修一教案一、教学目标1.了解地理环境的整体性概念和内容。

2.掌握地球自转与公转的基本知识。

3.学会分析地球的自然要素在地球表面的分布规律及其与人类活动的关系。

二、教学重难点1.整体性概念和内容的理解。

2.地球自转与公转的基本知识的掌握。

3.地球自然要素在地球表面的分布规律及其与人类活动的关系的分析。

三、教学内容1. 教学重点1.地理环境的整体性概念和内容。

2.地球自转与公转的基本知识。

3.地球自然要素在地球表面的分布规律及其与人类活动的关系。

2. 教学难点1.地球自转与公转的基本知识的掌握。

2.地球自然要素在地球表面的分布规律及其与人类活动的关系的分析。

四、教学方法1.授课法:通过对概念和知识点的介绍,让学生掌握基础知识。

2.实验法:让学生亲手探究地球自转和公转的基本知识。

3.讨论法:通过讨论地球自然要素在地球表面的分布规律及其与人类活动的关系,激发学生的思考,提高其分析问题的能力。

五、教学过程1. 整体性概念和内容的介绍在课堂上,老师首先介绍了地理环境的整体性概念和内容,让学生了解整体性的意义和必要性,并培养学生运用整体性思维解决问题的能力。

2. 地球自转与公转的基本知识的实验探究老师组织学生进行实验,让学生亲手探究地球自转和公转的基本知识。

通过实验,让学生理解地球自转引起的白昼和黑夜的变化、地球公转引起的季节变化以及地球自转和公转的关系。

3. 地球自然要素在地球表面的分布规律及其与人类活动的关系的讨论老师引导学生讨论地球自然要素在地球表面的分布规律及其与人类活动的关系。

通过讨论,让学生认识到地理环境对人类活动的重要影响,并培养学生综合分析问题的能力。

六、教学评价1.基础知识掌握情况:考察学生对地球自转、公转等基础知识点的掌握情况。

2.综合分析能力评估:考察学生在地球自然要素在地球表面的分布规律及其与人类活动的关系的分析中的综合分析能力。

3.课堂表现评估:根据学生在课堂上的表现,进行评估。

学习目标:1、说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

2、运用示意图说明地球圈层的能量交换和物质运动过程。

学习重难点:地理环境的整体性表现基础知识梳理:1.地理环境是由、、、、等要素组成的。

这些要素相互联系、相互影响,构成一个有机整体,并不断进行和。

2.地理环境的整体性体现为与的协调一致;表现为环境要素之间的相互制约,既“”;还体现为不同之间的相互联系。

3.厄尔尼诺现象是发生在南美洲太平洋沿岸海水异常的现象。

每隔年发生一次,发生时会使秘鲁附近海区大量死亡,秘鲁沿岸荒漠地带出现灾害,赤道西太平洋沿岸和变得干旱少雨,世界许多地方变得气候异常。

4.青藏高原是与强烈挤压下形成的,它的形成引发并加强了亚洲季风,使和成为全球最强盛季风气候区。

还使中亚、西亚成为“”同时阻挡了西伯利亚的南下气流,对高原的形成起到重要作用。

5.地球圈层间的相互作用是通过和来实现的。

是维持地表系统正常运行的动力,也是联系四大圈层的桥梁和纽带。

6.海洋对大气的作用是通过输送大气中的来改变,因此说海洋是大气的主要源。

大气对海洋的作用通过风的驱动作用将传输给海洋。

并通过大气与水面的作用驱动水体运动,形成。

7.大气圈与水圈之间还存在势能交换与传输。

当气压升高时,海面就会,气压降低时,海面就会。

8.地球圈层间的物质运动通过、、作用体现明显,使物质不断迁移,形成碳循环、氧循环等。

9.碳循环不仅能满足的需要,还起到调节的作用。

巩固练习一、单项选择题1.我国西北内陆气候干旱,形成大面积戈壁和沙漠的原因是 ( )A. 植被稀少,无水分蒸腾B. 距海遥远,海洋水汽难以到达C. 地表水贫乏,河流不发育D. 土壤疏松,降水渗透地下2.从地理环境整体性分析,下列现象与我国南方景观不符的是()A.气候干旱,降水少 B.化学风化为主,物理风化较弱C.植被茂密高大 D.流水侵蚀显著,风力侵蚀微弱“厄尔尼诺”现象指南美洲西海岸(秘鲁和厄瓜多尔附近)向西延伸,经赤道东太平洋至日期变更线附近的海面温度异常增温的现象。

3.2 地理环境的整体性盐城市第一中学凌伟铁【课程标准】1.知道自然地理环境的构成因素。

2.以某自然地理因素为例说明其在地理环境形成和演变中的作用。

3.经过地理环境因素的物质运动与能量互换过程说明各因素间的互相作用,理解地理环境的整体性。

4.举例说明某一地理环境因素的变化会致使其余因素致使整体地理环境的改变,进一步理解地理环境的整体性,建立地理事物广泛联系的看法。

【教课目的】1.知识与技术:认识环境各因素及其互相作用;经过举例理解地理环境的整体性的看法及表现。

2.过程与方法:经过自主学习、合作研究、读图析图、展现沟通等学习方法和手段解决相关问题,提升读图析图、图文变换、概括总结和语言表达能力和利用所学知识解决问题的能力。

3.感情态度与价值观经过事例剖析、议论和对大型工程建设的争辩,建立事物间是广泛联系的、是一致的整体的观念,培育学生理论联系实质、脚踏实地的思想。

【学习重难点】举例说明地理环境各个因素的互相作用,理解地理环境整体性的表现学习过程:【讲堂导入】一、地理环境因素间的互相作用【资料展现】毛泽东诗词《沁园春·雪》【学生议论】经过对经典诗词的朗读,总结出诗词中反应出的自然环境因素有哪些?(天气、地形、水文、土壤、生物等)【讲堂活动】请看以下描绘,判断它们表现了哪些自然地理环境因素之间存在关系。

牦牛是青藏高原独有的动物(天气 --- 生物)横断山区“一山有四时,十里不一样天”(地貌 --- 天气)世界“寒极南极洲”冰川广布(天气 --- 水文)黄土高原千沟万壑(水文 --- 地貌)【教师小结】自然环境各因素不是独立存在的,相互之间互相联系,互相影响,构成一致的整体。

(展现图片)渡:自然地理因素之互相系、互相影响是通什么来的?(物迁徙和能量交)【堂活】研究自然地理境各因素之的物迁徙和能量交一、第一人称表达:假如我是大海中的一滴水⋯⋯(物迁徙)二、在水循的程中,有无圈之的能量交?(能量交):水循系四大圈,并促各圈物迁徙和能量交,似的有岩石圈的物循、生物循。

第三单元从圈层作用看地理环境内在规律第二节地理环境的整体性(教学设计)陇川一中一、教学内容解析《地理环境的整体性》是高中地理鲁教版必修一第3章《从圈层作用看地理环境内在规律》第2节课的教学内容。

本节在第二单元的基础上,讲述地理环境的整体性,对地理环境作综合分析,是对前面内容的总结和升华,也是学习必修2、3的前提和基础,只有了解了地理环境的整体性,才能更好地理解自然环境对人类活动的影响。

它在教材中起到一个承上启下的作用,地理环境的整体性是本单元的重点和难点。

本节内容包括“地理环境整体性的本质”和“地理环境整体性的表现”所谓“本质”就是地球圈层间的能量交换和物质运动,“表现”就是①、地理环境的整体性,体现为地理环境各要素与环境总体特征的协调一致。

②、环境要素之间的相互制约,即“牵一发而动全身”。

③、地理环境整体性还表现为不同区域之间的相互联系,一个区域的变化不可避免地影响到其他区域。

在授课过程中我将教材结构顺序做了调整,先讲地球圈层间的能量交换和物质运动,原因是地理环境整体性的本质体现了地理环境五大要素间的相互联系和相互作用,这样学生更容易理解知识间的联系性。

二、教学目标根据新课程标准的要求:“举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性”我制定了以下的教学目标1、举例说明地理环境整体性的本质2、通过案例来说明地理环境整体性的表现。

3、学生能灵活运用地理环境的整体性来解决问题。

其中第二点是本节的重点,第三点为难点。

三、教学问题诊断本节内容比较抽象,理论性强。

教材运用较多的示意图和事例加以说明,教学中应注意引导学生读图分析,尽量用一些简单的案例说明地理环境的整体性,案例是本节教学的重要手段。

教学过程中注意知识前后的连接。

四、教学方法1、多媒体教学、学案导学法、案例分析法、自主学习法、情境教学法等。

针对本节内容的重点和难点主要采用案例分析法来突破。

五、教学支持条件分析1.教师的教学准备:多媒体课件制作、学案制作等。

3. 2 地理环境的整体性【课标要求】举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

【三维目标】知识与技能理解地理环境各要素之间通过物质运动和能量交换而进行着相互作用;理解地球圈层间能量交换的具体表现;认识地球圈层间物质运动的表现和方法。

过程与方法通过探讨厄尔尼诺现象及其成因、影响,理解厄尔尼诺现象是大气、水、生物相互作用的结果,深化对地理环境整体性的理解;联系第二单元所介绍的大气环流、水循环、地壳的物质循环过程,明确相伴进行的能量交换;以圈层作用和地球上的碳循环为案例,分析具体过程,明确实际意义。

情感态度与价值观增强探究地理问题的兴趣和能力,尝试运用联系的观点和方法来分析问题;减少温室气体排放,维护自然界中的碳平衡,防御全球变暖。

【教学重点与难点分析】教学重点对地理环境整体性的理解;地球圈层间能量交换的具体表现;地球圈层间物质运动的表现和方法。

教学难点举例说明地理环境各要素的相互作用对地理环境整体性的理解;【结构整体感知】1、从地理环境的组成要素入手认识要素间的内在联系,回忆前面已学过的大气环流、水循环以及岩石圈的物质循环,明确地理要素间的相互作用是通过物质运动和能量交换而实现的,最后通过分析厄尔尼诺和青藏高原的隆起所引起的环境效应来印证这一基本结论。

2、联系海洋与大气、生物与环境之间的能量交换和传输来理解圈层间的能量交换,尤其是生物循环过程中的能量交换。

3、结合生物的新陈代谢活动,如光合作用、呼吸作用过程中的物质迁移和运动理解地球圈层间的物质运动过程和结果,明确碳循环、氮循环等都超越了圈层界线,是圈层相互作用的纽带和体现。

【教学过程】导入新课同学们,前面我们已经学习了组成地理环境的几大要素,那么它们之间存在着哪些内在的联系呢?这也是我们这一节的开头就给出的问题,呈现读图3-2-1,说明先不讨论答案,而请带着这个问题进入今天的学习,最后再作回答。

一、地理环境要素间的相互作用地理环境是由地貌、土壤、水、大气和生物等要素组成的。

这些要素相互联系、相互影响,构成了一个有机整体,并不断地进行物质运动和能量交换,推动地理环境的发展变化。

读图:P64图3-2-2“地理环境要素之间的相互关系”示意图,可让学生展开讨论,举例说明地理环境各要素间的相互关系。

分析、讲解:从图中可以看出,五大要素之间都是相互联系、相互影响的。

例如,气候与水文之间,我们常说,“天上下雨地下流”,降水多的地方,地表水资源丰富;反之,地表水资源则贫乏。

而地面潮湿、空气中水汽含量最大,又会增加降水量。

又如,水文与地貌之间,地表水流发育,流水的侵蚀作用强烈,往往形成沟谷、冲击平原等地貌;地表水量短缺的干旱地区,往往是风沙较大,一般形成沙丘、戈壁等。

而不同的地貌对水文的影响程度也是不一样的,如:平原上的河流流速较慢,河道较宽,有利于航运,但泥沙较多;处在高原、峡谷地带的河流,河流的流速较快,河水较清,由于落差较大,所以河流的水能资源十分丰富。

再如,土壤与生物(植被)之间,一般肥沃的土壤植被丰富,贫瘠的土壤中植被稀少;而丰富的植被类型又可以给土壤中增加大量的有机质,可以增强土壤的肥力。

转承地理环境各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化着。

不仅如此,地理环境的整体性还表现在某一要素的变化,会导致其他要素甚至整个环境状态的改变。

下面我们通过一个“活动”来加深对地理环境整体性的理解。

近年来,各类媒体越来越关注这样一个气候学名词:厄尔尼诺。

众多气候现象与灾难都被归结到厄尔尼诺的肆虐上,例如印尼的森林大火、巴西的暴雨、北美的洪水及暴雪、非洲的干旱等等。

它几乎成了灾难的代名词!可是厄尔尼诺究竟是什么呢?用一句话来说:厄尔尼诺是热带大气和海洋相互作用的产物,它原是指圣诞节前后发生在南美洲秘鲁太平洋沿岸海水异常增温的现象,现在其定义为在全球范围内,海气相互作用下造成的气候异常。

读图:图3-2-3“厄尔尼诺成因”示意图。

在正常年份下,太平洋东部秘鲁沿岸海区,由于强劲的东南信风向西北横扫,将海水也由东南向西推动,结果是位于澳大利亚附近的洋面要比南美地区的洋面高出约50厘米。

与此同时,南美沿岸大洋下部的冷水不停上翻,给这里的鱼类和水鸟等海洋生物输送大量养料。

令人不解的是,每隔数年,这种正常的良性环流便被打破。

一向强劲的东南信风渐渐变弱甚至可能倒转为西风。

而东太平洋沿岸的冷水上翻也会势头减弱或完全消失。

于是太平洋上层的海水温度便迅速上升,并且向东回流。

这股上升的厄尔尼诺洋流导致东太平洋海面比正常海平面升高二三十厘米,温度则升高2-5摄氏度。

这种异常升温转而又给大气加热,引起难以预测的气候反常。

令人忧虑的是,厄尔尼诺现象的出现越来越频繁。

原来认为5年、7年乃至10年来临一次,后来又以3至7年为周期出现。

但进入90年代以来似乎每两三年就降临一次。

在厄尔尼诺发生的年份,世界许多地区都会出现气候异常,甚至发生自然灾害。

读图3-2-5“厄尔尼诺与全球天气异常(1982年)”这张图从整体上反映了厄尔尼诺现象对于全球气候的恶劣影响与所能带来的灾难性气候。

厄尔尼诺现象对于我国的影响也是很大的,在该图上我国处于高温区,那么就会出现干旱性的灾难性气候。

下面请同学们先相互讨论以下的三个问题,稍后我请同学回答。

1、地理环境的整体性,体现为地理环境各要素与环境总体特征的协调一致。

试以秘鲁渔场的形成为例,说明这个问题。

2、地理环境整体性的重要表现是环境要素之间的相互制约,即“牵一发而动全身”。

请你说说当太平洋东部海区水温异常增高时,将产生哪些连锁反应?3、厄尔尼诺不仅给秘鲁带来灾难,而且还殃及世界其他地区,这说明地理环境整体性还表现为不同区域之间的相互联系,一个区域的变化不可避免地影响到其他区域。

你能否列举身边事例来说明这个道理。

(教师总结)参考答案:1、秘鲁西岸海域,由于盛行东南信风,海水由东向西运动,从而形成了水平方向的补偿流——秘鲁寒流和垂直方向的上升流,这样就将深层营养物质(磷酸盐类)带到了海水表层,致使浮游生物迅速繁殖,大量鱼类来此觅食,形成秘鲁渔场。

2、当太平洋东部海区水温异常升高时,海水中营养物质减少,海洋浮游生物和鱼类大量死亡,数以万计的海鸟因饥饿而死亡。

3、黄河中游的水土流失导致下游地区泥沙淤积,河床抬高;海湾战争时,大量油田被炸,石油燃烧产生的烟雾,使遥远的喜玛拉雅山降黑雪。

这些事例充分说明了地理环境的整体性和地理区域的联系性。

尽管厄尔尼诺的成因尚未查清,但人类并未在它面前听天由命、无所作为。

1986年国外科学家成功地提前一年预报了厄尔尼诺现象的来临,并积极探索温室效应与厄尔尼诺现象之间的联系。

可以预言,人类终将能解开这一肆虐人类的大自然之谜,并找出办法,避免它的危害。

通过厄尔尼诺大家可以发现地理要素之间不是相互独立,而是通过大气循环、水循环、生物循环和地质循环等一系列地表物质的运动和能量的交换,彼此之间发生密切的相互联系和相互作用,从而在地球表面形成了一个特殊的自然综合体。

它是一个不可分割的整体或系统。

借鉴我们对于厄尔尼诺现象的分析,请同学们将[知识窗]—青藏高原的隆升与亚洲地理环境看一看,然后回答青藏高原的隆升给亚洲环境带来了怎么样的连锁反映?(学生讨论,教师总结)青藏高原的隆升引起的生态环境效应主要包括引发和加强亚洲季风、改善东亚和南亚的生态条件、形成中亚和南亚的荒漠环境、协助黄土高原形成等等。

承接从“厄尔尼诺”的活动中我们发现地理各要素与环境总体的整体性使其具有“牵一发而动全身”的作用。

我们已经知道地理环境的整体性是地球各圈层间相互作用的结果,而圈层相互作用主要是通过各圈层间的能量交换和物质运动来实现。

下面我们来一起学习地球圈层间的能量交换。

二、地球圈层间的能量交换地理环境的整体性是地球圈层间相互作用的结果,而圈层相互作用主要是通过圈层间的能量交换和物质运动来实现的。

其中,能量是维持地表系统正常运行的动力,也是联系岩石圈、大气圈、水圈、生物圈的桥梁和纽带。

读图:图3-2-7“地表系统各圈层之间的能量交换”示意图。

分析、讲解:在地球四大圈层之间,存在着各种不同形式的能量传输与交换。

例如:海洋是太阳能的巨大储藏库,由于海洋水体与大气之间的温度差异,大气圈与水圈之间的热量交换在一刻不停地进行着。

海洋对大气的作用,主要是通过输送大量的热能来改变大气运动;而大气对海洋的作用,则主要是通过风的驱动作用将动能传输给海洋,并通过大气与水面的摩擦作用驱动水体流动。

例如:赤道两侧,常年在信风驱动下,形成稳定的风海流。

当然,水体运动也会影响或改变大气的运动。

结合我们刚才讨论过的“厄尔尼诺”现象,大气圈和水圈之间的如何相互作用的。

除此之外大气圈与水圈之间还存在势能的传输与交换。

当气压升高时,海面就会降低;当气压降低时,海面就会相应升高。

例如:当台风经过海面时,台风中心区域的气压很低,往往导致海面高出周围几十厘米甚至几米。

讨论请同学们想一想,还能举出一些什么例子能够说明四大圈层间存在着能量交换?(学生讨论,教师总结)(承接)能量交换和物质运动是紧密相连的,那么物质运动又是怎样表现出来的呢?三、地球圈层的物质运动地球圈层间的物质运动与能量交换一样,是地理环境发展演化的原因,也是圈层间相互联系的纽带。

植物光合作用和呼吸作用充分体现了地球圈层间的物质运动。

读图:图3-2-8“光合作用”示意图。

分析、讲解:光合作用过程中,植物从大气中吸收二氧化碳,制造有机物质,同时释放氧气。

呼吸作用过程中,植物从大气中吸收氧气,释放二氧化碳。

植物的光合作用和呼吸作用过程表明,生物圈与大气圈之间存在明显的物质运动。

实际上,在这个过程中,同样也存在着生物圈与岩石圈、水圈之间的物质运动。

在光合作用过程中,植物从岩石圈表层的土壤中吸收某些矿质元素,从水圈中吸收水分。

矿质元素从岩石圈迁移到生物圈,水从水圈迁移到生物圈。

当植物残体腐烂分解后,其生成物又重新回到水圈,大气圈和岩石圈。

地理环境中的物质运动如水循环、碳循环、氧循环等,往往跨越圈层界限,它们既是圈层相互联系的纽带,也是圈层相互作用的体现。

提问(补充)书本上给我们扩充了一个知识点,把书本翻到P69让我们一起来看看[知识窗]—地球上的碳循环。

这部分内容简要的概括的地球上碳循环的基本流程,作为知识的扩充,同学们自己将这个知识点理解一下,并在看的同时将碳循环同水循环、氧循环等联系起来想一想,它们有着什么样的内在联系和共同特点?讨论这些循环对于地理环境的整体性又有着怎样的作用?(学生讨论,教师总结)小结通过这堂课内容的学习,相信大家已经能够准确回答我们在一开始向大家提出的问题,也就是P64:图3-2-1所要我们思考是问题。

(学生回答,教师总结)白云,其水汽的主要来源是大海,它存在于蓝天,随着水汽上升,云层增厚,形成降水,水,水降到山地,滋润岩石圈表层的土壤,为植物生长提供了充足的水分。