云南省易门县第一中学鲁教版高中地理必修一教案:223热力环流

- 格式:doc

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:4

热力环流

教学目标:(一)知识和技能:

1、理解热力环流的形成机理

2、应用热力环流的机理解释自然界的热力环流现象

3、理解热力环流对等压面的影响

(二)过程和方法:

1、通过播放演示实验录像引导学生理解热力环流的形成

2、通过合作学习实例和练习交流迁移应用解热力环流的原理

(三)情感态度和价值观:

1、初步培养实证主义科学精神,从实验结果中获取现象和规律

2、激发学生探究地理问题的兴趣和动机

教学重点:热力环流的形成过程和应用

教学难点:等压面剖面图。

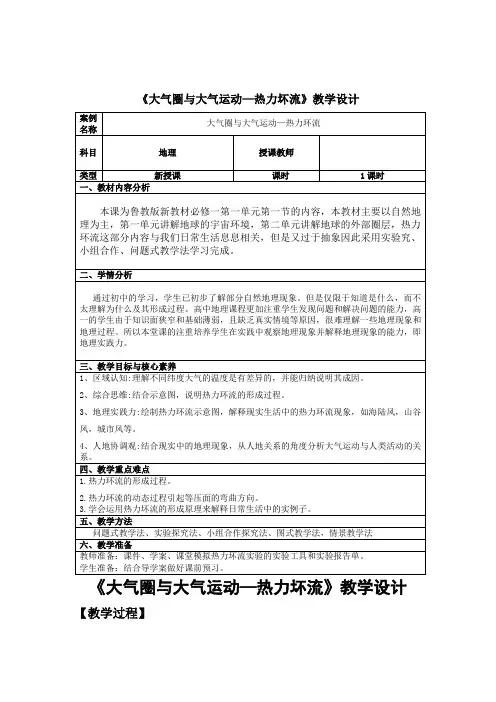

《大气圈与大气运动—热力坏流》教学设计案例大气圈与大气运动—热力环流名称科目地理授课教师类型新授课课时1课时一、教材内容分析本课为鲁教版新教材必修一第一单元第一节的内容,本教材主要以自然地理为主,第一单元讲解地球的宇宙环境,第二单元讲解地球的外部圈层,热力环流这部分内容与我们日常生活息息相关,但是又过于抽象因此采用实验究、小组合作、问题式教学法学习完成。

二、学情分析通过初中的学习,学生已初步了解部分自然地理现象。

但是仅限于知道是什么,而不太理解为什么及其形成过程。

高中地理课程更加注重学生发现问题和解决问题的能力,高一的学生由于知识面狭窄和基础薄弱,且缺乏真实情境等原因,很难理解一些地理现象和地理过程。

所以本堂课的注重培养学生在实践中观察地理现象并解释地理现象的能力,即地理实践力。

三、教学目标与核心素养1、区域认知:理解不同纬度大气的温度是有差异的,并能归纳说明其成因。

2、综合思维:结合示意图,说明热力环流的形成过程。

3、地理实践力:绘制热力环流示意图,解释现实生活中的热力环流现象,如海陆风,山谷风,城市风等。

4、人地协调观:结合现实中的地理现象,从人地关系的角度分析大气运动与人类活动的关系。

四、教学重点难点1.热力环流的形成过程。

2.热力环流的动态过程引起等压面的弯曲方向。

3.学会运用热力坏流的形成原理来解释日常生活中的实例子。

五、教学方法问题式教学法、实验探究法、小组合作探究法、图式教学法,情景教学法六、教学准备教师准备:课件、学案、课堂模拟热力坏流实验的实验工具和实验报告单。

学生准备:结合导学案做好课前预习。

《大气圈与大气运动—热力坏流》教学设计【教学过程】基于核心素养培养的整体教学观念,本节课采用新课程标准提倡的地理实验设计,在问题式教学理论的指导下展开教学环节。

1.问题案列导入【课件展示】相传在莫须有山,山谷里住着一个卖臭豆腐的老汉,山腰住着一个烧炭的老翁,一天卖臭豆腐的老汉到县衙控告烧炭的老翁烧炭的烟熏得他晚上睡不着觉;烧炭的老翁到县衙后控告老汉臭豆腐的气味熏得他白天吃不下饭。

2.2 大气圈与天气、气候(第2课时)——热力环流教学设计【设计理念】本节课在高中地理新课程理念即培养学生“核心素养”和“立德树人”思想指导下,依据心理学与教育学上的有关思想以及相关理论,利用多媒体和网络信息技术充分开发教学资源、注重教学内容的开放性、学生思维的综合性,紧密联系生活,让学生主动参与、乐于探究、勤于动手,使学生在获得基本知识和基本技能的同时学会学习并树立正确的价值观。

课堂上充分发挥学生主体地位,形成师生、生生互动的“学习共同体”,以学论教,促进师生共同成长。

【教材分析】本节内容为大气环境的基础知识,大气中热量和水汽输送以及各种天气变化都是通过大气运动实现的。

只有掌握了本节内容才能理解全球性大气环流,了解各类天气系统的特点,防御自然灾害,并合理的保护和利用大气环境。

大气运动的能量来自于太阳辐射,由于地面冷热不均引起了垂直运动;从而导致同一水平面上出现了气压差异,在水平气压差异引起空气做水平运动,垂直运动和水平运动组成了热力环流。

它是大气运动最简单的形式。

【课标要求】课程标准:运用示意图等说明热力环流原理,并解释相关现象。

市教学内容建议“绘制并运用热力环流示意图,说明热力环流原理,解释相关地理现象”。

本节要实现形成性目标,因为热力环流是许多大气运动类型的理论基础,所以说本节学习是为实现其他课程目标做的知识铺垫。

【素养目标】1.人地协调观:增强环保意识,树立可持续发展观念;培养热爱家乡、建设家乡的责任感。

2.综合思维:综合理解热力环流的原理和过程,会用热力环流的原理来解释生活现象。

3.区域认知:认知地理现象在不同时空尺度上的表现。

4.地理实践力:培养野外调查和室内实验地理实践能力;运用所学知识指导生产、服务生活。

【学习重点】1.热力环流的形成过程。

2.热力环流原理的应用。

【学习难点】热力环流的形成原理。

【教学方法】实验探究、自主学习、分组合作探究为主,导、议、讲、练相结合等。

【教学手段】教师自制实验道具、野外实践以及多媒体辅助教学【课前准备】教师准备:(1)提供大气运动的相关资料;(2)指导学生进行准备工作;(3)进行教学设计与课件,制作导学案。

班级:姓名:学号:

第一节大气圈与大气运动(第3课时)

【学习目标】

课程标准运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象。

学习目标绘制简单示意图,了解大气热力环流的形成过程,解释城市热岛效应、海陆热力环流等现象。

【课前学习】

大气的运动

1.热力环流

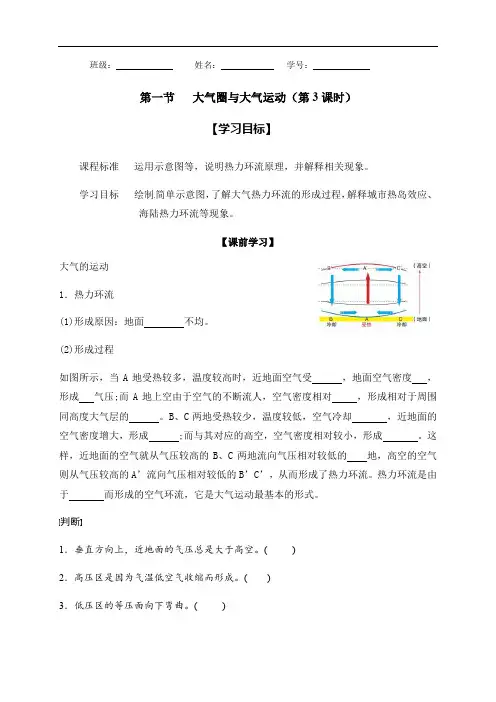

(1)形成原因:地面不均。

(2)形成过程

如图所示,当A地受热较多,温度较高时,近地面空气受,地面空气密度,形成气压;而A地上空由于空气的不断流人,空气密度相对,形成相对于周围同高度大气层的。

B、C两地受热较少,温度较低,空气冷却,近地面的空气密度增大,形成 ;而与其对应的高空,空气密度相对较小,形成。

这样,近地面的空气就从气压较高的B、C两地流向气压相对较低的地,高空的空气则从气压较高的A’流向气压相对较低的B’C’,从而形成了热力环流。

热力环流是由于而形成的空气环流,它是大气运动最基本的形式。

判断

1.垂直方向上,近地面的气压总是大于高空。

( )

2.高压区是因为气温低空气收缩而形成。

()

3.低压区的等压面向下弯曲。

( )

【课堂探究】

探究1.热力环流

.如图2-1-11所示,伦敦市城市中心区气温明显高于郊区,形成这种现象

的原因有哪些?城郊之间近地面空气如何流动?请画出城郊之间

近地面空气流动

示意图。

(1)试分析导致市区气温高于郊区,形成“城市热岛”的原因。

(2)近地面市区和郊区间的气流是如何运动的?

(3)若在图中甲地建设卫星城镇或建设排放大量大气污染物的工厂,是否合理?为什么?。

可编辑修改精选全文完整版2.2 热力环流—教学设计一.教材分析地球上的大气这一单元各部分内容前后关联性很强,热力环流的形成过程是本单元的基础,也是理解大气运动的突破口,后面大气的水平运动、气压带和风带的形成都是热力环流的具体体现,所以热力环流垫定了整个章节的基础。

二.教学目标1.知识与技能掌握热力环流的形成原理,能够解释自然界中的热力环流。

2.过程与方法①通过学生探究思考和亲自画图,理解热力环流的形成过程。

②通过分析生活中的地理现象,让学生理解地理事物的因果关系。

3.情感、态度与价值观激发学生亲自探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度、三.教学重难点:热力环流的形成过程四.教学方法1.教法:启发式问题教学法、图示分析法2.学法:自主学习法、探究学习法、小组合作学习法五.教学过程(一)案例引入首先请大家跟着我的思路,展开联想:假如我们正在举行一场篝火晚会,大家都围着一堆篝火,这时我向火堆里扔了一些纸片,大家将会看到什么现象发生?(学生回答:纸片燃烧)。

师:那么纸片燃烧后的灰烬会怎样运动呢?学生回答:随着火苗上升,上升到一定高度以后,从火苗上空流向四周,然后下沉,最后从近地面进入了火堆。

师:其实呢,灰烬的运动显示了空气的流动路线,这样的流动就是我们这节课要一起探讨的“热力环流”。

设计意图:用贴近学生的案例导入,使学生形成对热力环流过程的感性认识,激发了学生的学习兴趣。

[板书]2.2热力环流下面,我请大家思考一下,灰烬为什么要这样运动呢,我可以给大家提供一点思路:火堆与周围空气之间哪个温度要更高一些呢?(学生回答:火堆)师:当然是火堆了,也就是说火堆与周围空气之间存在了冷热的差异,根据这一点,有没有同学能推导出热力环流的定义呢?设计意图:由学生通过联系实际案例,自己主动推导出热力环流的定义,使学生学会学习,培养学生独立思考的能力。

(二)原理分析(板图)[板书]1.定义:由于地面冷热不均而形成的空气环流。

第三节大气热力环流教案教学目标一、三维目标(1)知识与技能①了解大气热力环流的形成原因及过程;②运用大气热力环流的原理解释相关现象。

(2)过程与方法①通过自主阅读和观看视频等,了解大气热力环流的形成过程;②运用资料,自主绘制大气热力环流图,讨论并解释大气热力环流在实际生活的运用。

(3)情感态度价值观①通过掌握大气热力环流原理解释相关现象,培养学生探索大气环境的兴趣,树立正确的环境观;②通过了解大气热力环流在人类生活、生产的应用,认识事物是有普遍联系、人与自然是相互影响的辨证唯物观。

二、地理核心素养(1)通过观看学生实践热力环流实验视频,分析大气热力环流的形成,并解释热力环流原理在生产和生活的应用,培养学生的综合思维;(2)结合实例,绘制并解释大气热力环流原理过程,培养学生的区域认知能力;(3)通过学生自主组队探究并实验大气热力环流过程,绘制大气热力环流过程,培养学生的地理实践力;(4)掌握大气热力环流在实际生产、生活的影响,感悟其与人类活动的相互影响,培养学生的人地协调观。

(6)通过切洋葱点蜡烛防止流泪等生活技巧,培养学生对生活的热爱。

教学重难点(1)教学重点①了解大气热力环流的形成原因及过程;②运用大气热力环流的原理并解释相关现象。

③根据热力环流知识,能解决实际生活中的问题。

(2)教学难点了解大气热力环流的形成原因及过程;教学方法1、教法:多媒体辅导法、引导法、探究法、实验法2、学法:小组合作法、讨论法、绘图法教学过程(一)情境导入教师:“这几日,老师在朋友圈刷到一位朋友在切洋葱辣哭眼睛后,到万能的朋友圈求助,有什么方法能避免切洋葱流泪吗?(学生思考回答)我看见后,便运用我所学知识,这样回复他‘可以在切洋葱前,在旁边点上蜡烛试试。

’为什么老师这样建议这位朋友呢?这样有效吗?有什么原理吗?带着这个问题,我们一起进入今天的学习《第三节大气热力环流》”【过渡】“在学习新课前,我们一起来回顾一些常用概念。

鲁教版《热力环流》说课稿各位评委、老师:大家好!今天要进行说课的课题是鲁教版高中地理必修一第二单元第二节——大气圈与天气、气候的第三部分----大气运动我的说课主要从教材分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程、板书设计六个方面进行。

一、教材分析上节课所讲的大气受热过程影响着大气的热状况,而大气的热状况即冷热不均是热力环流的根本原因。

大气的运动分为水平运动和垂直运动两种形式,因为水平运动与人类的关系更加密切,所以第三部分讲述了大气的水平运动,即日常生活中我们说所的风,这是对热力环流的细化和深化。

不仅如此,热力环流和风的形成,这是大气运动最基本的原理,也为后面学习气压带、风带奠定了知识基础。

所以这一节是起到一个铺路石的作用,奠定了整章知识的基础。

二、教学目标依据新课标的要求和学生的实际情况,在教学中确定以下三维目标:(1)知识与技能:了解冷热不均是引起大气运动的分本原因,能画图阐述热力环流的形成原理,并据以解释各种热力环流现象同时运用图示解释风的形成(2)过程与方法:本课遵循由提出问题→多媒体演示和地理小实验获得感性认识→分析推理运动过程→归纳概括运动规律(理性认识)→给出实际生活案例→运用规律解决实际问题的教学主线,在此过程中进一步培养学生用分析、推理、归纳等方法学习地理知识的能力。

培养学生绘制热力环流图与在等压线图上判读风向的能力(3)情感态度与价值观:通过观察、分析、理解热力环流的形成过程,培养学生探索自然、热爱科学的精神;通过对城市风、山谷风等内容的学习,进一步提高学生的环保意识。

三、教学重、难点为了完成以上的教学目标,依据新课标的要求,我确定了以下的教学重、难点。

重点:热力环流的形成过程。

难点:运用热力环流原理解释生活中的地理现象及等压线图上风向的判读。

确定依据:这部分内容逻辑性强而且很抽象,因为大气运动是看不见摸不着的,所以把热力环流的形成过程定为重点;生活中,学生对许多地理现象并不陌生,但很少能将其与相关的大气知识联系起来,因此把热力环流的实际应用定为难点。

第三节大气热力环流(教案)教学目标1.区域认知:通过学习,能够辨识日常生活区域中大气热力环流特征。

2.综合思维:结合实验,理解热力环流的基本原理,动态和系统的分析热力环流的形成过程,形成综合思维。

3.地理实践力:能够运用地理信息技术或其他地理工具,观察、识别、描述与热力环流相关的地理现象,具备运用模拟实验等方式探究热力环流的意识和能力。

4.人地协调观:通过了解大气运动,树立正确的环境观,培养学生探索大气环境的兴趣。

教学重难点[教学重点]1.通过绘制热力环流图,理解热力环流的形成过程,掌握大气运动的基本规律。

2.结合示意图,掌握等压线图和等压面图的判读方法及应用。

[教学难点]1. 在热力环流中气温、气压、大气运动的关系。

2. 等压线图和等压面图的判读方法。

教学过程新课导入新课导入:诸葛亮火烧上方谷的故事。

诸葛亮在上方谷没能烧死司马懿到底是天理还是地理呢?我们今天一起来揭秘大气热力环流的原理。

课前预习:气压与气温、地形的关系观看微课视频,学生通过观看视频完成预习,了解气压与地形的关系。

并完成新云网上课前导学内容。

教师展示课前导学数据反馈情况。

总结归纳:1、海拔越高,气压越低;2、气温越高,气压越低;3、空气的垂直运动会引起气压的变化。

实验探究:热力环流的形成过程和原理在教室内提前开好热空调,增大室内外温差,分别放置一个丝带在门口的上下方,观察丝带的飘动方向,思考原因,并绘制室内外空气环流图。

实验现象:门口上方丝带向外飘,门口下方丝带向内飘动。

展示希沃课件,抽选学生拖动箭头完成热力环流图。

过渡:为什么室内外会出现这样的空气环流呢?用希沃授课助手投屏展示AR中学地球仪的教学资源,说明热力环流的形成过程。

总结:室内温度高,空气膨胀上升,近地面气压低,屋顶气压高;室外冷,空气收缩下沉,近地面气压高,上空气压低,导致门口上下方空气流动方向不一样。

这就是一个简单的热力环流教师归纳热力环流的形成原理:受热不均——空气垂直运动——水平方向上气压差——大气水平运动——形成热力环流。

2.2大气圈与天气、气候(第2课时)热力环流教学设计【设计理念】本节课在高中地理新课程理念即培养学生“核心素养”和“立德树人”思想指导下,依据心理学与教育学上的有关思想以及相关理论, 利用多媒体和网络信息技术充分开发教学资源、注重教学内容的开放性、学生思维的综合性,紧密联系生活,让学生主动参与、乐于探究、勤于动手,使学生在获得基本知识和基本技能的同时学会学习并树立正确的价值观。

课堂上充分发挥学生主体地位,形成师生、生生互动的“学习共同体”,以学论教,促进师生共同成长。

【教材分析】本节内容为大气环境的基础知识,大气中热量和水汽输送以及各种天气变化都是通过大气运动实现的。

只有掌握了本节内容才能理解全球性大气环流,了解各类天气系统的特点,防御自然灾害,并合理的保护和利用大气环境。

大气运动的能量来自于太阳辐射,由于地面冷热不均引起了垂直运动;从而导致同一水平面上出现了气压差异,在水平气压差异引起空气做水平运动,垂直运动和水平运动组成了热力环流。

它是大气运动最简单的形式。

【课标要求】课程标准:运用示意图等说明热力环流原理,并解释相关现象。

市教学内容建议“绘制并运用热力环流示意图,说明热力环流原理,解释相关地理现象”。

本节要实现形成性目标,因为热力环流是许多大气运动类型的理论基础,所以说本节学习是为实现其他课程目标做的知识铺垫。

【素养目标】1.人地协调观:增强环保意识,树立可持续发展观念;培养热爱家乡、建设家乡的责任感。

2.综合思维:综合理解热力环流的原理和过程,会用热力环流的原理来解释生活现象。

3.区域认知:认知地理现象在不同时空尺度上的表现。

4•地理实践力:培养野外调查和室内实验地理实践能力;运用所学知识指导生产、服务生活。

【学习重点】1.热力环流的形成过程。

2.热力环流原理的应用。

【学习难点】热力环流的形成原理。

【教学方法】实验探究、自主学习、分组合作探究为主,导、议、讲、练相结合等。

【教学手段】教师自制实验道具、野外实践以及多媒体辅助教学【课前准备】教师准备:(1)提供大气运动的相关资料;(2)指导学生进行准备工作;(3)进行教学设计与课件,制作导学案。

高中地理必修一《热力环流》教学设计教学设计:热力环流教学目标:1.了解地球的热力环流现象及其形成原因;2.认识主要的热带风系统和西风带;3.掌握热力环流对全球气候和气温的影响;4.培养同学们的地理思维能力和动手实践能力。

教学内容:1.热力环流的概念;2.热带风系统和西风带的特点;3.热力环流对全球气候和气温的影响。

教学过程:第一节:热力环流的概念及形成原因(40分钟)1.导入(5分钟):教师通过放映气象图,问同学们有没有注意到气象图上的风向、气压等信息,引发同学们对气象现象的思考。

2.介绍热力环流的概念(10分钟):教师通过幻灯片和图表,讲解热力环流的概念和基本特征,以及形成原因。

介绍赤道附近的高温带和两极地区的低温带,以及大陆和海洋对热力环流的影响。

3.分组探究(15分钟):将同学们分成小组,每个小组选择一个国家或地区,研究其附近的热力环流情况,并整理成报告。

鼓励同学们使用互联网、图书馆等媒体资源,帮助他们找到相关的数据和信息。

4.小组报告(10分钟):每个小组派出一名代表汇报他们的研究成果。

其他同学可以提出问题或补充信息。

第二节:热带风系统和西风带(40分钟)1.回顾(5分钟):教师通过复习上节课的内容,帮助同学们回顾热力环流的概念和形成原因。

2.介绍热带风系统和西风带(10分钟):教师通过幻灯片和图表,讲解热带风系统和西风带的特点和形成原因。

介绍热带风系统的副热带高压、赤道低压和信风,以及西风带的特征和位置。

3.观察实验(15分钟):教师设计一个小实验,让同学们观察副热带高压和赤道低压在地球仪上的位置,并用一个流线图展示热带风系统和西风带的形态。

4.分组讨论(10分钟):将同学们再次分组,讨论热带风系统和西风带对他们所研究的国家或地区的气候和气温有什么影响。

鼓励他们提出自己的观点,并与小组成员进行讨论。

第三节:热力环流对全球气候和气温的影响(40分钟)1.分享讨论(10分钟):让每个小组派出一名代表,分享他们的讨论结果和观点。

《热力环流》教学设计【课题】第二单元从地球圈层看地理环境第二节大气圈与天气气候---- 热力环流【教材版本】鲁教版普通高中课程标准实验教科书(地理必修1)【教学内容】本教学设计的内容选自普通高中地理新课标实验教材鲁教版必修1的第二单元第一节中的《热力环流》。

【教材分析】本节教学内容选自普通高中课程标准实验教科书《地理》鲁教版(必修1)第二单元第二节节“大气的运动-- 热力环流”,《热力环流》承接了上一节《大气的受热过程》,教材已经为学生介绍了太阳辐射是地球上最主要的能量来源。

由于太阳辐射纬度分布不均、下垫面性质不同、大气状况等引发不同地区温度的差异。

由地面冷热不均引起的大气运动,它是大气运动的一种最简单的形式,后面大气的水平运动、气压带和风带的形成都是热力环流的具体体现,所以热力环流奠定了本节课的基础,也是学生理解大气运动这部分内容的最基本、最基础的知识和最佳切入口。

因此,学好这部分内容是学好大气运动的基础,为后面学习三圈环流、季风环流打好基础,起到分散降低教学难度、便于学生掌握的作用。

【学情分析】本节课面向的是高一学生,他们在初中阶段已经积累了一定的地理基础知识,具备了一定地理素养,已经具备了一定的地理学习能力比如读图能力、合作交流的能力、获取地理信息的能力等。

那么高中更注重学生地理核心素养的培养、重视对地理问题的探究,培养他们的创新精神和实践能力,引导他们正确认识人地关系、树立可持续发展的观念,保护地理环境。

在地理的知识体系中,大气知识对学生来说还是比较难于掌握的。

通过前面的学习学生已经清楚知道大气圈是地理环境的一个组成要素。

并具备了相关知识技能基础,如大气压强与海拔高度的关系:气压随海拔的升高而降低;物体的热胀冷缩性质;太阳辐射的纬度分布不均等。

但由于高中阶段刚开始,而热力环流的理论性、抽象性又比较强,所以本节课的学习对于学生有一定难度。

这种难主要在于三点:第一,学生的空间概念建立的还不牢靠;第二,学生暂时还不能将大气知识与物理知识联系起来;第三,短时间内不能将大气运动与地理环境联系起来。

3.3《大气热力环流》教学设计【课程目标】运用示意图,说明热力环流原理,并解释相关现象。

【教学目标】1、运用示意图,理解热力环流的基本原理,动态和系统地分析热力环流的形成过程,形成综合思维。

2、根据所学知识和原理,合理描述和解释特定区域内的热力环流状况,感悟其与人类活动的相互影响。

3、能够运用地理信息技术或其他地理工具,观察、识别、描述与热力环流相关的地理现象,本节内容旨在让学生通过对“热力环流示意图”的解读,充分理解热力环流的形成过程,透漏大气运动的基本规律,并使学生具备运用地理原理解释相关地理事象的意识和能力。

为此,本节教材首先以孔明灯和现代载人热气球平稳升空作为真实情境,并设置探究问题:载人热气球能平稳升空的原因是什么?由此要求学生推测生活中“点蜡烛切洋葱,不流泪”这一小窍门是否可行,并解释原因。

这两个探究问题依托于真实的生活情境,情境中蕴含着能够深入探讨的学科内容,给予学生充分的探究空间,并注重培养学生在生活实践中发现问题的意识。

随后,教材引入“大气环流的形成”这一重要内容,先解释太阳辐射在地球表面的差异分布,造成不同地区的温度差异,并导致水平方向的气压差,从而形成大气运动。

热力环流是大气运动最简单的一种形式。

在解释大气热力环流的形成过程时,教材通过图3-17“大气热力环流形成示意”,分步图解阐述“当地面不受热时”的气压分布状况,以及当地面A\B\C三点受热不均时空气的对流运动特征,进而得出近地面和高空气压分布的变化和空气在水平方向上的运动(最终形成热力环流)。

这部分知识对学生来说比较抽象,是本节教材的难点内容,对学生的地理综合思维能力提出了较高要求。

为此,教材在示意图的绘制上采用了分步逐层推进的方式,旨在使学生充分理解热力环流的发生发展过程,并未随后运用示意图解释自然界中相关热力环流的现象作理论铺垫。

当学生理解热力环流原理后,教材内容递进到“自然界的大气热力环流”这一内容,可谓是用一把热力环流原理的“钥匙”打开了自然界包罗万象的热力环流现象之“门”。

鲁教版高中地理必修1

2.2.3大气运动程热力环流教学设计

易门一中杨海珠

一、教学理念

1. 深度的学,本着“以学生为主体”的教学理念。

通过导学案的使用,循序渐进的开展“地理概念-地理原理-地理实践”的教学过程。

通过学生参与课堂活动,让学生积极主动的学习,以发展高阶思维和解决实际问题为目标,从而形成深度认知。

2. 深度的教,首先,不仅关注地理知识与技能的培养,更重视对学生未来发展必备的地理核心素养的培养,体现立德树人的教育宗旨。

其次,深度解读教材知识过程,打通教材的知识脉络。

二、课标解读

课标要求:运用图表说明大气的受热过程。

热力环流是大气运动最简单的形式,在本单元中有着举足轻重的作用,是后面学习“风”“全球性大气环流”“常见的天气系统”等知识的基础。

同时,热力环流的形成过程和形成原理又是一个难点,很多学生在学习后仍然思维模糊,概念混淆。

如何才能突破这个难点,只有在教学过程中遵循学生的认识规律,循序渐进,步步深入,才能让学生更好地接受。

三、教学目标

1、通过多媒体动画以及实验演示,明确热力环流的形成过程和原理,培养学生观察

总结的能力、探索科学的精神。

2、通过案例探究,使学生能够运用基本原理解释生活中的现象,提高地理实践力。

四、教学重点与难点

重点:热力环流的形成原理、过程及应用

难点:热力环流的形成原理、过程及应用

五、教学方法:自主学习、小组合作探究、实验参与法、讲授法。

六、教学过程

教学环节师生活动设计意图

一、导入新课:通过视频,激发兴趣。

【教师】播放《超级飞侠》视频,请同学们思考:

请帖飞去了哪里,方向对吗?导入新课。

知识补充:补充气压、等压线、等压面的概念

规律1:同一竖直方向,海拔越高,气压越低。

通过视频,激发学生的

学习兴趣,增强课堂的趣味

性,激发学生的探索欲。

理解概念,为原理学习做

好铺垫

二、原理探究、规律总结:探究过程破难题,读图析图学地理热力环流的原理

【教师】通过课件展示,引导学生完成导学案上的

问题,并叙述热力环流过程。

1、地表出现了哪种地理要素的变化?

2、受上述要素的影响,空气先发生了哪些方向的

流动?

3、同一水平面上的气压如何变化?为什么?

4、空气又发生什么方向的流动?

借助多媒体教学,能够充

分发挥地理教学中的动态

图的作用,化抽象为形象,

学生一边看课件,一边思

考,达到手脑相统一的效

果。

5、等压线如何变化?

【学生】结合5个思考题及课件,归纳总结热力环流原理过程。

【教师】根据热力环流示意图,引导学生总结归纳出规律,并进行读背:

【学生】

(1)规律1:同一竖直方向上,海拔越高,气压越低。

(2)规律2:同一水平方向上,空气总是由高压流向低压

(3)规律3:近地面:气温高处气压低(热低压),气温低处气压高(冷高压)。

(4)规律4:等压面弯曲:高压向上弯,低压向下弯。

(5)规律5:同一竖直方向,高空中气压和近地面气压相反。

即:高空中等压线与近地面等压线弯曲方向相反。

【教师】前边我们都是从理论上了解热力环流,实际操作会是什么情况呢,老师需要同学们上来配合一下,演示热力环流的实验,以便更直观的了解热力环流。

通过观看过程,读图析图,总结规律。

培养学生的观察能力,分析能力,归纳能力,促进思维纵向发展,突出学生的主体地位。

通过参与、观察实验演示,让学生对知识有更宏观的认知

三、学以致用

:生活中常见三种热力环

流形式【探究活动】热力环流的运用

【教师】让地理服务生活,让生活走进地理。

回顾

课前的《超级飞侠》,请帖方向飞的对吗?

将学生分为三组,进行小组讨论,而后展示导学案。

探究一:海陆风------由于海陆间热力性质差异引起

的热力环流。

注:白天时,陆地升温快,海洋升温慢。

夜晚时,

陆地降温快,海洋降温慢。

在短线上画出箭头,完成热力环流,并判断近地面

风的吹向。

思考:请帖的飞向,对吗?

通过案例探究,切实体现

理论联系实际,学生活中的

地理,用热力环流的原理来

解释生活现象,达到学以致

用的目的。

从而,提升学生

解决实际问题的能力和合

作学习的能力,以及地理实

践力。

通过判断影片中的情

节是否正确,学会用地理的

眼光发现问题,大胆质疑,用

地理的思维解决问题。