鲁教版地理必修一

- 格式:ppt

- 大小:765.50 KB

- 文档页数:33

第一单元从宇宙看地球第一节地球的宇宙环境1.影响太阳辐射的主要因素(1)地理纬度——太阳高度;(2)地形、海拔高度——大气密度;(3)天气状况——对太阳辐射的削弱程度;(4)昼夜长短——日照时间。

2.太阳活动对地球的影响(1)干扰电离层,影响无线电通信;(2)产生“磁暴”,影响海上航行;(3)在两极地区产生“极光”现象;(4)对地球天气、气候产生一定的影响。

第二节地球的形成和演化1.记住重要的地质年代及主要事件2.说出几个重要的成矿期(1)前寒武纪——铁矿成矿期;(2)古生代后期——煤炭成矿期;(3)中生代——煤炭成矿期。

第三节地球的内部圈层1.地震波中纵波和横波的特性(1)纵波特性:传播速度快,能通过固体、液体、气体传播;(2)横波特性:传播速度慢,只能通过固体传播。

2.岩石圈的组成软流层以上的地幔上部和地壳组成岩石圈。

第二单元从地球圈层看地表环境第一节大气圈与大气运动1.大气受热过程的基本原理(1)大气直接吸收太阳辐射而增温;大气吸收太阳辐射具有选择性:①红外线被二氧化碳、水汽吸收;②紫外线被臭氧、氧原子吸收;③可见光不能被大气直接吸收。

(2)大气吸收地面长波辐射而增温;地面长波辐射是低层大气主要的热量来源。

(3)大气通过逆辐射对地面保温。

大气通过逆辐射把热量还给地面,在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用。

2.热力环流的基本原理(1)近地面空气受热膨胀上升,受冷冷却下沉,即热升冷降;(2)近地面大气因受热而密度降低,形成低气压,因受冷而密度增加,形成高气压。

即热低压冷高压;(3)水平运动的气流由高压流向低压;(4)近地面的气压始终高于高空的气压。

第二节水圈与水循环1.表层海水温度的分布规律(1)空间分布规律:表层海水温度随纬度的增加而降低;(2)时间分布规律:夏季温度较高,冬季温度较低。

2.影响海水盐度的主要因素①陆地淡水注入;②降水量与蒸发量;③海域的封闭状况;④结冰与融冰;⑤沿岸洋流。

鲁教版地理必修一教案鲁教版地理必修一教案第一节课:地理学的基本概念•教学目标:通过本节课的学习,使学生了解地理学的基本概念,并能够正确使用相关术语。

•教学内容:–地理学的定义与研究内容–地理学的学科分类–地理学的发展历程•教学重点:地理学的定义与研究内容•教学方法:课堂讲授与小组讨论相结合•教学准备:–PowerPoint课件:地理学的基本概念–黑板、粉笔、教案、学案第二节课:地球的形成和演化•教学目标:通过本节课的学习,使学生了解地球的形成和演化过程,并能够理解地球上的动态变化。

•教学内容:–地球的形成–地壳构造与板块运动–地球的内部结构和地壳演化•教学重点:地壳构造与板块运动•教学方法:课堂讲授与实物展示相结合•教学准备:–PowerPoint课件:地球的形成和演化–地表地质实物模型–黑板、粉笔、教案、学案第三节课:地球的界面和层序•教学目标:通过本节课的学习,使学生了解地球的界面和层序,掌握地球界面的特征和层序的划分方法。

•教学内容:–地球的大气层和水圈–地球的地壳和地幔–地球的外核和内核•教学重点:地球的大气层和水圈•教学方法:课堂讲授与小组练习相结合•教学准备:–PowerPoint课件:地球的界面和层序–平面示意图:地球的层序–黑板、粉笔、教案、学案第四节课:地球的大运动•教学目标:通过本节课的学习,使学生了解地球的自转、公转和倾斜运动,并能够解释地球上季节的变化原因。

•教学内容:–地球的自转和公转–地球的倾斜运动和季节变化•教学重点:地球的倾斜运动和季节变化•教学方法:课堂讲授与实验演示相结合•教学准备:–PowerPoint课件:地球的大运动–倾斜模型和灯具–黑板、粉笔、教案、学案第五节课:地理信息技术•教学目标:通过本节课的学习,使学生了解地理信息技术的基本概念和应用,并能够简单运用地理信息系统进行空间数据的分析。

•教学内容:–地理信息技术的基本概念–地理信息系统的应用–地理信息系统的数据分析方法•教学重点:地理信息系统的应用•教学方法:课堂讲授与实际操作相结合•教学准备:–PowerPoint课件:地理信息技术–电脑实验室预约–黑板、粉笔、教案、学案第六节课:地理图谱与地图制作•教学目标:通过本节课的学习,使学生了解地理图谱和地图制作的基本知识,并能够制作简单的地图。

必修1全套教案第一单元从宇宙看地球第一节地球的宇宙环境【教学目标】一.知识与技能1.知道宇宙中的天体、天体系统的概念,绘图说明天体系统的级别大小,确定地球在天体系统中所处的位置。

2.认识太阳系的成员,确定地球在太阳系中所处的位置。

运用资料说出九大行星的运动特征和结构特征。

3.利用资料证明地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星,理解地球上存在生命物质的原因。

二.过程与方法1.阅读知识窗“多样的天体”等图文信息,认识各类天体的主要特征;通过观察实践、利用网络等媒体,收集天文科普材料,增强对宇宙环境的感性认识。

2.通过阅读“天体系统示意图”,设计相应的简明框图,描述地球所处的宇宙环境。

3.阅读“太阳系模式图”,归纳九大行星绕日公转的共同特点;利用资料证明太阳活动对地球产生的影响。

4.运用相关学科知识,从温度、水、大气等方面,分析地球上存在生命物质的条件,逆推地球上能形成生命的原因。

并以小组讨论的形式,提出在宇宙中寻找外星人的依据。

三.情感态度与价值观1.通过了解地球所处的宇宙环境,树立宇宙是物质的科学宇宙观。

破除迷信,反对邪教。

2.通过寻找外星人的探讨活动,一方面激发学生探究地理问题的兴趣,体验自主、合作、创新探究过程和团队意识。

另一方面,培育珍惜、爱护人类共同的家园――“只有一个地球”的意识,增强关注人类未来生存空间的责任感。

3.通过认识地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星,确立任何事物发展都有其普遍性和特殊性的观点;4.通过观赏天体照片等相关视频信息,激发地理审美情趣。

【教学重点】天体、天体系统的概念;太阳对地球的影响;地球上存在生命的原因。

【教学难点】太阳活动对地球的影响;地球上生命存在的原因。

【教学方法】指导学生自主学习、协作探究、交流互评。

充分利用教科书搭建的平台,引导学生自己动脑、动手、在自主探究的过程中,构建新知。

【教学过程】一.引入新课设置问题,引入课堂情景:凭着你的认识,你怎样向别人描述宇宙或地球?(学生交流,尽情畅谈,插入读图1-1-1“人类信息图”,教师根据学生的回答,将答案分类汇总引入到:第一单元从宇宙看地球的内容安排、知识结构:宇宙——太阳——地球)[图1-1-1解析]1972~73年美国“先驱者”10号、11号探测器携带的镀金铝板镌刻的图案,图中表达的含义:◆太阳系及其九大行星◆地球在九大行星中的位置◆航天器发射路径◆根据地球上人类特征绘制的一对男女裸体人像◆人像背后是按比例绘制的航天器外形,表明人体大小◆地球相对于14颗脉冲星的位置关系◆氢分子结构图[讨论]如果请你画一幅图画与“外星人”对话,你最想告诉他们有关人类与地球的哪些信息?[拓展资料]美国“旅行者”1号、2号探测器携带的镀金铜板刻录的唱片“地球之声”,长120分钟◆ 115幅照片、图表(含中国长城、家宴)◆ 60种语言的问候语(含中国普通话、粤、厦门和江浙方言) ◆ 地球上自然界的各种声音◆ 人类的音乐(包括贝多芬等西方经典名曲、各国民族乐曲、中国古乐“高山流水”说明新课标对本节的具体要求,媒体展示:二.新知学习 1、宇宙客观、准确的说宇宙到底是怎样的呢?我们一直想知道,也一直在探索。

鲁教版高中地理必修一知识点总结1. 宇宙中的地球和太阳对地球的影响一、天体系统1.最基本的天体类型是恒星和星云。

下列是天体的有(正确的在下面划线):陨星、流星、卫星、星际物质、流星体、彗星。

2.宇宙中相邻的天体之间因相互吸引和相互绕转,形成了天体系统。

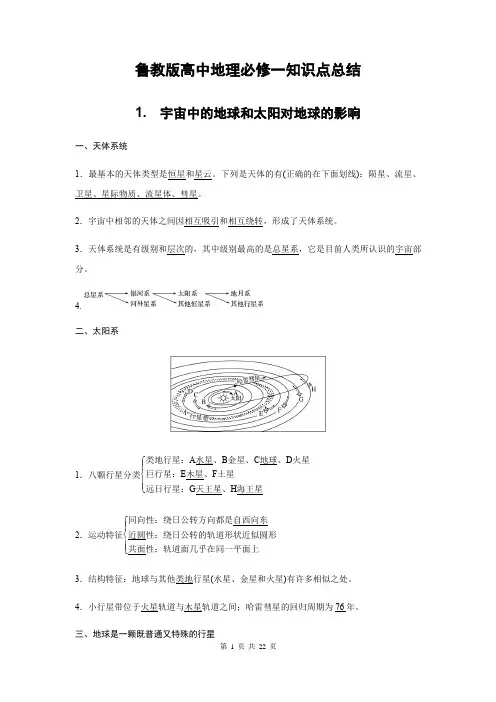

3.天体系统是有级别和层次的,其中级别最高的是总星系,它是目前人类所认识的宇宙部分。

4.二、太阳系1.八颗行星分类⎩⎪⎨⎪⎧类地行星:A 水星、B 金星、C 地球、D 火星巨行星:E 木星、F 土星远日行星:G 天王星、H 海王星2.运动特征⎩⎪⎨⎪⎧同向性:绕日公转方向都是自西向东近圆性:绕日公转的轨道形状近似圆形共面性:轨道面几乎在同一平面上3.结构特征:地球与其他类地行星(水星、金星和火星)有许多相似之处。

4.小行星带位于火星轨道与木星轨道之间;哈雷彗星的回归周期为76年。

三、地球是一颗既普通又特殊的行星1.地球普通的原因是结构特征与类地行星相似,运动特征与其他行星一致。

2.地球的特殊性是因为其有生命物质存在,而生命物质存在的条件包括外部条件和自身条件。

其中外部条件包括安全的宇宙环境和稳定的太阳光照。

自身条件包括适宜的温度、适合生物呼吸的大气、液态水。

四、太阳辐射及其对地球的影响1.概念:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。

分为紫外光、可见光和红外光三部分。

2.能量分布:太阳辐射能主要集中在波长较短的可见光波段。

3.太阳辐射对地球的影响(1)维持地表温度,利于生物生长繁衍。

(2)促进大气、水体运动和生命活动。

(3)为人类生活生产提供能源。

五、太阳活动及其对地球的影响1.太阳大气层的结构:A光球层,B色球层,C日冕层。

2.太阳活动的主要类型:A层的黑子,B层的耀斑,其周期约为11年,它们都是太阳活动的重要标志。

3.太阳活动对地球的影响(1)对电离层:干扰无线电短波通讯;(2)对磁场:产生“磁暴”现象;(3)对大气:两极地区极夜时高空出现极光;(4)对气候:旱涝灾害的发生与太阳活动有相关性。

第一单元从宇宙看地球第二节地球自转的地理意义一课时教学目的:1、通过教具或通过计算机模拟地球自转,了解地球自转2、说出地球自转的方向、周期以及角速度、线速度的变化教学重点:1、地球自转的规律(方向、周期)2、地球自转的角速度和线速度教学难点:1、南北极地球自转的方向2、地球自转角速度和线速度的差异、原因教具:多媒体设备、地球仪、板图教学内容及过程:一、学习目标:1、通过地球仪演示清楚地球的自转中心、方向2、通过阅读课文认识地球的自转周期3、通过板图、资料认识地球自转角速度、线速度及差异、成因二、定向自学:学习内容:教材第十一页内容1、请说出地球自转的方向、周期、中心2、通过演示说出在北极上空看到的地球自转方向如何?南极上空又是怎样?3、什么是地球自转的角速度?在赤道上和在纬度30°、纬度60°、纬度90°上是否一样?为什么?4、什么是地球自转的线速度?在赤道上和在纬度30°、纬度60°、纬度90°上是否一样?为什么?5、请归纳地球自转的角速度、线速度都有什么变化规律?三、精讲精练(一)精讲[提示](1)地球上某点自转一周的路程与它所在的纬线有什么关系?两极点上有是怎么样的?(2)地球自转一周需要多长时间?(3)如果套用速度公式:V=S/TV是线速度,那么S是什么?T又是什么?[提问]为什么线速度在赤道上最大,两极点为0?[注意]纬线随纬度有什么变化规律?在赤道上和在纬度30°、纬度60°、纬度90°上自转一周的时间是否一致?如果一致,那么速度公式中V的大小有什么决定?[总结]所以线速度在赤道上和在纬度30°、纬度60°、纬度90°上都不一致。

赤道上最大,两极点为0。

[总结]地球自转角速度变化规律是:除南北两极点外,其他地点都相同,大约每小时转动15°。

地球自转线速度变化规律是:随纬度增加而降低。

鲁教版高中地理教案必修一鲁教版高一地理新教材一、教学目标1.让学生了解和掌握地球与宇宙的关系,以及地球的运动规律。

2.培养学生运用地理知识解释自然现象的能力。

3.培养学生热爱自然、保护环境的意识。

二、教学重点与难点1.教学重点:地球的运动规律、地球与宇宙的关系。

2.教学难点:地球运动产生的地理现象及其影响。

三、教学准备1.教学课件2.教学视频3.地球仪四、教学过程第一课时一、导入1.利用教学课件展示地球在宇宙中的位置,引导学生思考地球与宇宙的关系。

2.邀请学生分享他们对地球运动规律的了解。

二、新课讲解1.讲解地球的自转和公转运动,引导学生掌握地球运动的基本规2.分析地球自转和公转产生的地理现象,如昼夜交替、季节变化等。

3.利用地球仪演示地球的自转和公转运动,让学生直观感受地球运动。

三、案例分析1.以我国为例,分析地球运动对气候、季节的影响。

2.让学生分组讨论,探讨地球运动对其他国家和地区的影响。

四、互动环节1.设计小游戏,让学生在游戏中巩固地球运动的知识。

2.邀请学生代表分享他们的学习心得。

第二课时一、复习导入1.回顾上节课的内容,检查学生对地球运动规律的理解。

2.引导学生思考地球运动与人类生活的关系。

二、新课讲解1.讲解地球运动对地理环境的影响,如地球运动与气候变化、地球运动与生物多样性等。

2.分析地球运动对人类生产、生活的影响,如地球运动与农业、交通、城市规划等。

三、实践环节1.让学生利用地球仪模拟地球运动,观察地球运动产生的地理现2.邀请学生代表分享他们的实践心得。

2.布置课后作业,让学生运用所学知识解释生活中的地理现象。

五、教学反思2.针对学生的反馈,调整教学策略,提高教学质量。

六、教学评价1.课后收集学生的反馈意见,了解他们对本节课的满意度。

2.通过作业和测试,评价学生对地球运动知识的掌握程度。

通过本节课的学习,希望学生能够掌握地球运动的基本规律,了解地球运动对地理环境的影响,以及运用地理知识解释生活中的现象。

2024年高一地理鲁教版必修一教案第一课走近地理学一、教学目标1.让学生了解地理学的定义、分支和应用领域。

2.培养学生运用地理学知识解释现实生活中的地理现象。

3.提高学生的地理素养,激发学习地理的兴趣。

二、教学重点与难点1.重点:地理学的定义、分支和应用领域。

2.难点:地理学在现实生活中的应用。

三、教学过程1.导入通过展示一些地理现象的图片,如地球卫星图像、自然风光、城市景观等,引导学生思考这些现象背后的地理学知识。

2.地理学的定义讲解地理学的定义,即研究地球表层自然和人文现象的空间分布、相互关系和变化规律的科学。

举例说明地理学研究的对象,如气候、地形、植被、人口、城市、交通等。

3.地理学的分支介绍地理学的两大分支:自然地理学和人文地理学。

分别讲解自然地理学和人文地理学的研究内容,如自然地理学关注气候、地形、水文等自然现象,人文地理学关注人口、城市、经济、文化等人文现象。

4.地理学的应用领域讲解地理学在现实生活中的应用,如城市规划、环境保护、资源开发、灾害防治等。

举例说明地理学应用的实际案例,如京津冀协同发展、长江经济带规划等。

5.课堂互动请学生举例说明自己身边的地理现象,并尝试运用地理学知识进行解释。

分组讨论:地理学在现实生活中的重要性。

提醒学生关注生活中的地理现象,运用地理学知识进行分析。

第二课地球与地图一、教学目标1.让学生了解地球的形状、结构和运动。

2.培养学生绘制和阅读地图的基本技能。

3.提高学生的地理素养。

二、教学重点与难点1.重点:地球的形状、结构和运动,地图的基本要素。

2.难点:地图的绘制和阅读技巧。

三、教学过程1.导入通过展示地球仪和地球卫星图像,引导学生思考地球的形状和结构。

2.地球的形状和结构讲解地球的形状,如地球椭球体、赤道半径、极半径等。

讲解地球的结构,如地壳、地幔、地核等。

3.地球的运动讲解地球的自转和公转,如地球自转的方向、周期、产生的地理现象等。

讲解地球公转的轨道、周期、产生的地理现象等。

地理²必修一知识点汇编高一地理组鲁教版地理必修1 知识点归纳1.1地球的宇宙环境1.宇宙是时间和空间的统一体,宇宙是运动、发展和变化的物质世界。

2.天体:宇宙间物质存在形式的统称。

包括星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星体、星际物质等,其中最基本的天体是恒星和星云。

彗星、流星体、太空中遨游的“神州七号”飞船、航天飞机是天体,而飞机、陨星(陨石和陨铁)、以及发射前的“神州七号”飞船不是天体。

距离地球最近的恒星是太阳,距离地球最近的卫星(自然天体)是月球,这两种天体也是对地球影响最大的天体。

距离地球最近的行星是金星。

345.太阳系:中心天体是太阳,八大行星按照距离太阳由近及远依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

小行星带位于火星与木星轨道之间。

彗星的轨道扁长。

6.八大行星运动的共同特征有共面性、同向性和近圆性。

类地行星有水星、金星、地球、火星;巨行星包括木星和土星;远日行星有天王星、海王星。

7.日地平均距离为1、5亿千米(叫1个天文单位)。

8.太阳:是一颗炽热的气体球,太阳大气从里向外依次为光球层、色球层和日冕层。

其中肉眼可见的是光球层。

9.太阳辐射对地球的影响:太阳直接为地表提供光能和热能,维持地表温度,为生物繁衍生长、大气和水体运动等提供能量。

太阳能可再生、稳定、廉价、无污染。

10.太阳活动:光球层的太阳黑子(暗黑斑点——因为温度低于周围地区、周期为11年,是太阳活动的主要标志);色球层的耀斑(与光球层的黑子具有相关性,周期也是11年,能量的强烈释放导致突然的增亮现象,也是太阳活动的主要标志)。

11.太阳活动的影响:⑴对无线电短波通信的影响:干扰电离层,导致无线电短波通信出现暂时中断;⑵磁暴现象:干扰地球磁场,使指南针摇摆不定;⑶对气候的影响:太阳黑子相对数与降水量的多少具有相关性,有的地方是正相关,有的地方是负相关,有的地方有时正相关、有时负相关。

12.地球在太阳系中的地位——地球既是一颗普通的行星,又是一颗特殊的行星。

必修一 第一单元 从宇宙看地球第一节 地球的宇宙环境知识摘要1.天体和天体系统2.天体类型及特征3.太阳辐射的能量来源及太阳对地球的影响4.太阳活动的主要类型及其对地球的影响5.地球的普通性与特殊性以及地球拥有生命的条件知识结构 天体:概念和类型 宇宙 天体系统:概念和级别太阳辐射的能量来源及其对地球的影响 光球层:太阳黑子太阳 太阳大气的分层及活动 色球层:耀斑和日饵太阳活动 日冕层:太阳风 干扰地球上的无线电短波通信对地球的影响 磁暴和极光 对天气和气候的影响 九大行星共有同向性、近圆性、共面性特征 普通性按结构分类,属于类地行星地球 有生命存在特殊性生命存在的条件巩固练习一、单项选择题1.最近国际天文学界投票决定不再把太阳系中的哪颗星列为行星?( )A .天王星B .冥王星C .海王星D .土星2.宇宙中最基本的天体是( )A .恒星、卫星B .恒星、星云C .行星、彗星D .流星、恒星3.下列天体系统等级由低级向高级排列正确的是( )A .地月系-太阳系-银河系-河外星系B .地月系-太阳系-银河系-总星系C .地月系-河外星系-银河系-太阳系D .地月系-银河系-河外星系-总星系地球的宇宙环境4.太阳系除地球之外的七大行星中,与地球相邻的是( )A.金星、水星 B.火星、木星 C.金星、火星 D.土星、水星5.太阳的巨大能量来源是( )A.太阳黑子 B.太阳耀斑 C.太阳中心核裂变 D.太阳中心的核聚变6.下列的叙述正确的是( )A.火星属于远日行星B.水星是距离太阳最近的行星C.太阳系和银河系是同级别的天体系统D.太阳系的主体是九大行星、小行星、彗星、流星体和星际物质7.太阳的主要成分是( )A.氢和氧 B.氢和氦 C.氧和氮 D.氢和氮8.小行星带位于( )A.木星和土星轨道之间 B.水星和金星轨道之间C.金星和地球轨道之间 D.火星和木星轨道之间9.1986年,当时一个14岁的中学曾观测到哈雷彗星的回归,如果它再次观测到这颗彗星时年龄应该是( )A.20岁 B.25岁 C.30岁 D.90岁10.2001年4月15日,太阳出现特大耀斑爆发,其影响是( )A.爆发后两三天内,短波通迅受到强烈干扰B.使到达地球的可光增强,紫外线有所减少C.爆发几分钟后,极光变得格外绚丽多彩D.对人造卫星运动没有影响二、综合题11.按照因果关系把下列数字填在适当的方格中。