第七章 老解放区的学前教育(1927-1949)

- 格式:ppt

- 大小:554.50 KB

- 文档页数:26

中国学前教育史名词解释部分

1、宫廷学前教育:是家庭教育的一种特殊的形式,它是以处于学前年龄的世子为教育的对象,由朝廷委任德高望重的官员担任教师,在宫廷内实施的教育。

2、保傅教育制度:是指朝廷内设有专门的师、保、傅官以对君主、太子进行教谕的制度。

3、乳保教育制度:是指在后宫挑选女子担任乳母、保母等,以承担保育、教导太子、世子事务的制度。

4、外象内感:唐代医学家孙思邈在总结前人胎教理论与自己临床经验的基础上,明确提出了古代胎教学说的基本观点——“外象内感”,意思是说母亲所接触的外界物象会直接感应到体内胎儿

5、早谕教:早期教育是教育的最佳期,当婴幼儿的赤子之心尚未受到外界熏染时,先入为主,对它实施教育,就会收到最佳的效果。

6、艺友制:艺,是艺术,也可以作手艺解。

友,就是朋友。

用朋友之道,跟着别人学艺术或手艺的,叫做艺友。

凡用朋友之道,跟着幼稚教师在幼稚园里学做幼稚教师的,便叫做幼稚园的艺友。

显然用这种方法来培养幼稚教师的方式就叫“艺友制”。

7、行为课程:生活就是教育,五六岁的孩子们在幼稚园生活的实践,就是行为课程。

行为课程的教学方法应当是起于活动的有计划的设计。

8、整个教学法:就是把儿童所应该学的东西整个地、有系统地去教儿童学

9、老解放区的学前教育:是指1927年大革命失败后,只1949年中华人民共和国成立以前,在中国共产党领导下建立起来的农村革命根据地、抗日根据地、解放区的学前教育。

《学前教育史》考试复习资料宝典中国近代学前教育21,名词解释:蒙养园p110-111 1,1912年,按照“壬子癸丑”学制的规定,学前教育机构的名称为蒙养园2,蒙养园是学制体系上的教育机构,但与大学院一样,不占学制年限,未单独成为学制系统中的一级。

3 蒙养园附设于小学、女子师范学校和女子高等师范学校内,已纳入到真正教育机构之中。

这是学前教育地位提高了的标志。

2,名词解释:幼稚园P112-114 1. 1922年,按照“壬戌学制”规定的学前教育,在小学下设幼稚园,接受6岁以下儿童。

2,把幼稚园正式列入学校系统。

确立学前教育机构在我国学制系统中作为国民教育第一阶段地位。

3,促进了我国学前教育的发展。

3,名词解释:民国时期的《幼稚园课程标准》【2004.7】P126-129 1,1932年,由教育部正式公布,根据 1929年《幼稚园课程暂行标准》修订。

2,是我国第一个自己制定的统一的幼稚园课程标准3,它分教育总目标、课程范围、教育方法要点三部分。

4,它既体现了民族性又,体现了洋为中用的精神,具有中国化、科学化特点。

4,名词解释:厦门集美幼稚园 P130-131 1,1919年,陈嘉庚创办,是一所私立的独立设置的幼稚园。

2,信条是:深信幼稚园是教育的基础,幼稚园应成为“儿童的乐园”。

3,课程上,分一个月和一周的活动计划。

4,在设备、管理、改革实验等方面,在当时都是一流的。

5,名词解释:北京香山慈幼院 P132-133 1,1919年,是一所官督民办的综合性教育机构。

2,收容无家可归和父母无力抚养的儿童。

实行公费。

3,对当时中国学前教育有相当影响,在学期教育改革上,进行了有益探索。

4,建立了相互衔接的分级学前教育机构。

采用多种途径培训保教人员。

6,名词解释:南京鼓楼幼稚园 P133-134 1,1923年,陈鹤琴创办,是一所实验性质的幼稚园。

2,以研究幼儿心理与教育为中心。

开创了大学进行幼儿教育实验研究活动。

中国学前教育史题目民国和老解放区时期1, 1912, 蔡元培,壬子癸丑学制,蒙养园制度。

2,壬戌学制,幼稚园制度。

4,1912,《学校系统令》称“壬子学制”,与各种学校令结合,称“壬子癸丑学制”。

6. 按照“壬子癸丑”学制的规定,蒙养园是学制体系上的教育机构,但与大学院一样,不占学制年限,并未单独成为学制系统中的一级。

7. 民国初年,蒙养园附设于小学、女子师范学校和女子高等师范学校内,纳入到真正教育机构之中。

9. 壬戌学制,采用美国的“六三三”制的框架。

10. 壬戌学制,规定在小学下设幼稚园,接受6岁以下儿童,把幼稚园正式列入学校系统。

1927陶行知在南京燕子矶,晓庄等地创办了我国第一批乡村幼稚园。

13 1923,陈鹤琴在南京创设了我国第一所实验幼稚园,即南京鼓楼幼稚园。

14.20世纪初,清政府实行“新政”,确定了教育要向日本学习的政策。

16. 引进日本学前教育经验,对清末民初蒙养院制度和蒙养园制度的建立实施影响很大。

17. 西方传教士,在中国首创幼稚园。

18. 林乐知,《全地五大洲女俗统考》,《论中国亟需设立幼稚园》传教士介绍西方学前教育思想的代表。

19 清末民初,与西方学前教育思想的影响相比,20. “五四”运动以后我国幼教战线的实践改革,既充分肯定了福禄倍尔注重自然、尊重儿童的思想,也批判了他对宗教的迷信、恩物中无乐器等缺点。

21. 在我国,志厚最早介绍了谁的幼儿教育思想,赞成其注重儿童早期感觉训练的观点,希望中国幼儿园和小学采用其教育法和教具?蒙台梭利22.“儿童中心论”_是我国五四以后小学和幼儿园教育改革的指导思想,是杜威实用主义教育思想对中国儿童教育影响的核心。

23. 中国最先实行设计教学法的是南京,南京高师附小幼稚园被称为“杜威院”。

24. 陶行知“爱满天下”口号,陈鹤琴“一切为了儿童”。

26. 儿童公育思潮,以蔡元培、恽代英为代表。

27. 恽代英,“理想的儿童俱乐部”。

31. 《幼稚园课程标准》,分为幼稚教育总目标、课程范围、教育方法要点三部分。

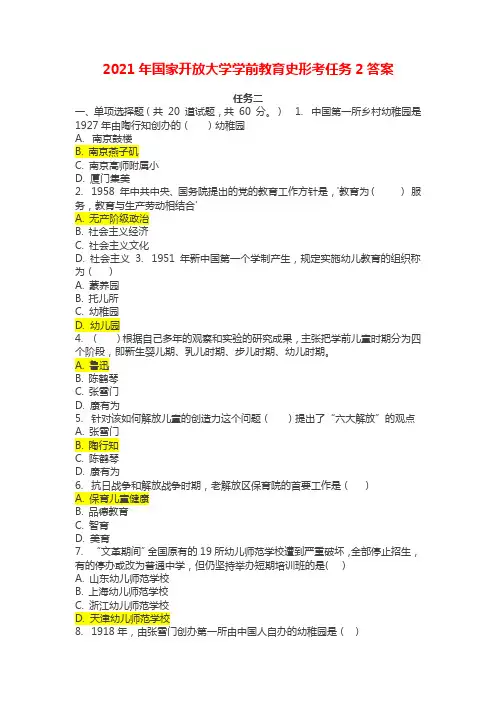

2021年国家开放大学学前教育史形考任务2答案任务二一、单项选择题(共20 道试题,共60 分。

) 1. 中国第一所乡村幼稚园是1927年由陶行知创办的()幼稚园A. 南京鼓楼B. 南京燕子矶C. 南京高师附属小D. 厦门集美2. 1958 年中共中央、国务院提出的党的教育工作方针是,'教育为()服务,教育与生产劳动相结合'A. 无产阶级政治B. 社会主义经济C. 社会主义文化D. 社会主义3. 1951 年新中国第一个学制产生,规定实施幼儿教育的组织称为()A. 蒙养园B. 托儿所C. 幼稚园D. 幼儿园4. ()根据自己多年的观察和实验的研究成果,主张把学前儿童时期分为四个阶段,即新生婴儿期、乳儿时期、步儿时期、幼儿时期。

A. 鲁迅B. 陈鹤琴C. 张雪门D. 康有为5. 针对该如何解放儿童的创造力这个问题()提出了“六大解放”的观点A. 张雪门B. 陶行知C. 陈鹤琴D. 康有为6. 抗日战争和解放战争时期,老解放区保育院的首要工作是()A. 保育儿童健康B. 品德教育C. 智育D. 美育7. “文革期间”全国原有的19所幼儿师范学校遭到严重破坏,全部停止招生,有的停办或改为普通中学,但仍坚持举办短期培训班的是( )A. 山东幼儿师范学校B. 上海幼儿师范学校C. 浙江幼儿师范学校D. 天津幼儿师范学校8. 1918年,由张雪门创办第一所由中国人自办的幼稚园是()A. 进德幼稚园B. 启秀幼稚园C. 星荫幼稚园D. 城西幼稚园9. 提出行为课程概念的是()A. 陈鹤琴B. 张雪门C. 张宗麟D. 陶行知10. 1949年11月中央人民政府教育部成立后,下列哪一项措施使我国幼教工作有了全国统一的领导()A. 在初等教育司下设幼儿教育处B. 在初等教育司下设学前教育处C. 设立学前教育司D. 设立幼儿教育司11. 下列属于陈鹤琴的著作的是()A. 《幼稚园的社会》B. 《幼稚教育新论》C. 《创造儿童的教育》D. 《家庭教育》12. 下列不属于《儿童权利公约》的四个基本原则的是()A. 无歧视原则B. 儿童至上原则C. 尊重儿童尊严原则D. 儿童最佳利益原则13. 下列哪一项不属于战时儿童保育会及其在各地区的分会成立以后建立的保育机构()A. 延安第一保育院B. 延安第三保育院C. 延安第二保育院D. 洛杉矶托儿所14. 我国教育家()尖锐指出旧时学前教育失去了幼稚教育造就后代的意义,害了'三种大病',即外国病、花钱病和富贵病。

老解放区学前教育的基本经验一、前言大家好,今天咱们聊聊老解放区学前教育的基本经验。

说到这儿,我先给大家讲个故事。

从前,有一个村子里的小明,他小时候在家里就喜欢听大人们讲故事。

有一天,他妈妈给他讲了一个关于孔子的故事,小明听得津津有味,从此对学习产生了浓厚的兴趣。

后来,小明考上了一所很好的大学,成为了一名优秀的教师。

这个故事告诉我们,好的学前教育对于孩子的成长至关重要。

那么,老解放区的学前教育有哪些特点呢?下面就让我来给大家详细介绍一下。

二、老解放区学前教育的特点1.注重德育为先在老解放区,学前教育的重点是培养孩子们的品德和习惯。

老师们会通过讲故事、唱歌、做游戏等形式,让孩子们在轻松愉快的氛围中学会做人的道理。

比如,老师们会教孩子们要尊敬长辈、关爱同学、诚实守信等。

这些品质不仅会影响孩子们的成长,还会伴随他们一生。

2.重视实践教学老解放区的学前教育注重实践教学,让孩子们在实际操作中学习和成长。

比如,老师们会组织孩子们进行手工制作、绘画比赛等活动,让孩子们在动手的过程中锻炼自己的动手能力和创造力。

这样的教育方式既能激发孩子们的兴趣,又能培养他们的实践能力。

3.强调家庭教育与学校教育的结合在老解放区,学前教育强调家庭教育与学校教育的结合。

老师们会定期与家长沟通,了解孩子在家的情况,共同制定孩子的教育计划。

学校也会举办一些亲子活动,让家长和孩子共同参与,增进亲子关系,提高家庭教育的质量。

4.关注个体差异在老解放区的学前教育中,老师们非常注重关注每个孩子的个体差异。

他们会根据孩子的性格、兴趣等特点,设计不同的教育活动,让每个孩子都能得到适合自己的教育。

这样的教育方式能让孩子们在快乐中成长,充分发挥他们的潜能。

三、结语老解放区学前教育的基本经验值得我们借鉴和学习。

在今后的工作中,我们要继续发扬这种优良传统,为孩子们创造一个更好的成长环境。

让我们携手努力,共同为孩子们的幸福成长而努力!。

《中国学前教育史》教案5课题:(教学章节或主题)第五章老解放区的学前教育(1927-1949)教学目标:(分掌握、熟悉、了解三个层次)1. 了解老解放区学前教育的方针和政策、各种学前教育机构的建立和发展概况。

2.明确学前儿童保育和教育的实施措施、掌握老区学前教育的基本经验。

教学重点:老解放区学前教育的方针和政策、各种学前教育机构的建立和发展概况。

教学难点:学前儿童保育和教育的实施措施、老区学前教育的基本经验。

教学课型:理论课教学课时:4教材处理:通过历史背景介绍和相关材料,使学生理解中国共产党领导的学前教育的基本状况。

通过观看影片使学生直观感受到老区学前教育的基本经验。

教学方式:讲解、讨论教学过程:历史背景:苏区、抗日根据地、解放区发展学前教育事业的意义:1、解放广大妇女,投身革命战争和发展生产2、抚育革命后代,收养战争难童第一节学前教育的方针和政策一、苏区(农村革命根据地)的托儿所制度1.1934.2内务部颁发的《托儿所组织条例》是红色政权颁布的第一部学前教育文件,指导性、纲领性文件。

2.开创苏区的托儿所制度,老区学前教育制度建设的开端3.最早: 1934.2江西瑞金下州区下州村的上屋子和下屋子托儿所。

二、抗战和解放战争的保育院制度1.中国战时儿童保育会及其分会的成立1938年3月10日在武汉成立。

抗战时期国共两党合作建立的难童教育组织,该会由邓颖超、沈钧儒、郭沫若、李德全等联合各界人士184人,共同发起成立。

宗旨是抢救民族后代,使无家可归的难童健康地成长为抗日建国的力量。

该会推宋美龄为理事长,李德全为副理事长,邓颖超为常务理事,理事56名。

1938.7.4陕甘宁边区分会成立,有力促进老区学前教育发展。

中国战时儿童保育会在全国各省市包括陕甘宁边区、香港和南洋群岛相继成立20多个分会,创办儿童保育院53所,共收难童3万多人。

戴伯韬曾这样描述道:在这里,“一个四五岁的小孩子,会唱《义勇军进行曲》,高呼打倒日本帝国主义,成群的小朋友在田野、工厂、街头、医院、兵营,慰劳士兵,宣传抗战意义,而且个个都有民族自信心。

1889--1949中国学前儿童教育大事记一、清末(1889--1911)1889年(光绪十五年)美卫理公会在苏州由金振声女士创办英华女中,初期兼办妇女、幼师等班。

中华基督教教育协会会讯,合订本三卷1892年美国监理公会传教士海淑德(Laura A Haygood)在上海办了一个幼稚师资训练班,收学生20名,每周六上午上课。

《在中国的历程》(China Log),美国教会出版物1898年2月,英国长老会在福建厦门创办幼稚师资班,并附设幼稚园(即现在厦门市日光幼儿园)。

《厦门私立怀德幼师校史》1899年2月,英人秀耀春和六合人汪振声同译伯思大罗齐(即斐斯泰洛齐)训蒙新法,名为《蒙养正规》,发表于《万国公报》第121,122期。

陈学恂主编:《中国近代教育大事记》,上海教育出版社1981年版,页1031901年《教育世界》载文介绍日人东吉基着《幼稚园保育法》,并节译西方教育名著《爱美耳妙》(即卢梭《爱弥尔》)等书。

《教育世界》1901年版1902年教会在苏州办的女学正式开学,取名为景海女学,以示对海淑德的纪念,该校以培养幼稚园教师为主。

《在中国的历程》(China Log),美国教会出版物同年基督教各会在华建立学校中有小孩察学堂(即幼稚园)6所,学生194人,其中女生97人。

以后又陆续在宁波、上海、北平、福州、漳浦等地设立了此类学校。

[美]林乐知著《五大洲女塾通考》第十集1903年秋湖北聘日本保姆三人,首立蒙养院子武昌阅马场模范小学堂内,即湖北幼稚园,为我国幼儿教育机构之始(现为湖北武昌幼儿师范学校附属幼儿园)。

丁致聘:《中国近七十年来教育记事》,国立编译馆1993年版。

《武昌教育志》1985年同年北京京师第一蒙养院成立,并办有保姆师范,院长为日本保姆师范毕业,聘日本教师二人。

张雪门:《新幼儿教育》,儿童书局民国二十二年版1904年1月(光绪二十九年十一月) 湖广总督张之洞、荣庆、张百熙奉清廷命将钦定学堂章程修订为奏定学堂章程,我国学制上开始有了教育幼儿的专门机构――蒙养院。

试论战争时期解放区的幼儿教育——以陕甘宁边区为中心殷琦【摘要】摘要:战争时期,中国共产党领导下解放区的幼儿教育得到了较大的发展,尤其是在陕甘宁边区,积极探索具有自己特色的幼儿教育之路,并在实践中积累了丰富的经验,取得了较好的效果。

今天我们借鉴和学习这些经验,对于当下我们教育和培养新时期的幼儿,有着积极的现实指导意义。

【期刊名称】陇东学院学报【年(卷),期】2013(024)004【总页数】3【关键词】关键词:战争时期;解放区;陕甘宁边区;幼儿教育在漫长的古代社会,幼儿的教育几乎全部在家庭中进行,家庭教育在幼儿的成长中拥有极为重要的作用。

到了近代,随着中国经济、政治、教育进一步发展,公共幼儿教育机构开始出现。

1903年,中国第一所官立省办幼儿教育机构——湖北幼稚园诞生,标志着中国公共学前教育机构开始建立。

1904年清朝政府颁布了中国近代第一个学校教育制度《奏定学堂章程》,从此,中国的学前教育在制度上得以确立。

《奏定学堂章程》提出了《奏定蒙养院章程和家庭教育法章程》,第一次将幼儿教育列入学制系统。

中华民国成立后,临时政府颁布了《壬子癸丑学制》,规定幼儿教育机构的名称为蒙养园;同时在公布的《师范学校令》和《师范学校规程》中规定蒙养园附设在女子师范学校和女子高等师范学校内,进一步明确了蒙养园作为学制体系中的教育机构,幼儿教育的地位得到了提高。

1922年9月,北洋政府通过了《壬戌学制》,规定在小学下设幼稚园,幼稚园正式被纳入学校系统,并强调幼稚园招收6岁以下儿童。

1932年,中华民国教育部公布了全国统一的《幼稚园课程标准》,对幼稚园教育的总目标、教育内容以及教育方法都做出了明确的规定,使得幼稚园课程达到了比较完善的程度。

随着幼稚园教育制度进一步完善,中华民国时期幼儿教育的质量、数量以及儿童入园率方面都有了较大程度地发展。

1927年大革命失败后至1949年中华人民共和国成立之前的战争时期,在中国共产党领导下的解放区,幼儿教育得到了较好的发展。