巷道围岩变形观测记录.doc

- 格式:doc

- 大小:389.01 KB

- 文档页数:7

矿井岩移观测方案矿井岩移是指由于围岩应力作用及其与巷道交界面的相互作用引起的岩体破裂、滑动或变形现象。

岩移是矿山开采过程中的一个重要问题,可能导致采掘安全事故和资源浪费。

为了监测矿井岩移情况,制定合理的观测方案至关重要。

观测方案应包括观测的目标、观测的方法、观测设备的选择、观测频率和观测时机等。

1.观测目标:观测目标是了解矿井岩移的发生、发展和演化特征,预测岩移危险性,指导矿山安全生产。

观测目标应明确,并根据具体情况确定。

2.观测方法:观测方法可采用定点观测法、连续观测法和间歇观测法。

-定点观测法:选取固定点位,通过测量点位的位移变化来判断岩移情况。

可以采用GPS定位技术、激光测距技术等。

-连续观测法:通过安装传感器设备,实现对岩体位移的实时连续监测。

传感器设备可以是应变计、位移传感器、倾角传感器等。

-间歇观测法:按照规定的频率进行岩体位移观测,可以利用全站仪进行岩壁测量、侧向位移测量等。

3.观测设备选择:观测设备的选择应根据具体的岩移类型和观测方法来确定。

例如,对于断裂岩体的观测,可以选用应变计观测设备,对于滑移岩体的观测,可以采用位移传感器等设备。

4.观测频率和观测时机:观测频率应根据岩移的发展情况和特点来确定。

对于稳定的岩体,观测频率可以适当降低;而对于危险性较大的岩体,观测频率应增加。

观测时机可选择在矿山生产前、生产过程中和生产后等时期。

5.数据分析与报告:观测数据的分析是观测方案的重要组成部分。

观测数据应按照一定的方法进行处理和分析,得到有意义的结果。

观测结果应及时编制观测报告,向有关部门和人员进行通报和解释。

总之,矿井岩移观测方案应该根据具体情况确定观测目标、选择合适的观测方法和设备、确定观测频率和观测时机,并对观测数据进行分析和报告。

这样可以为矿山安全生产提供有效的监测和预警手段,保障人员和设备的安全。

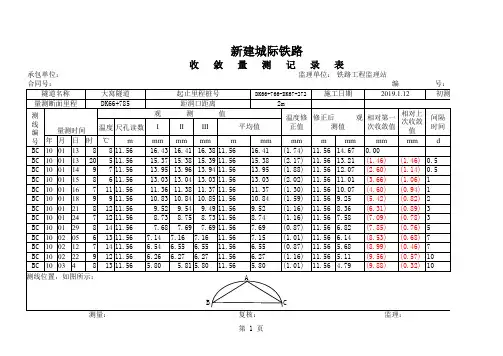

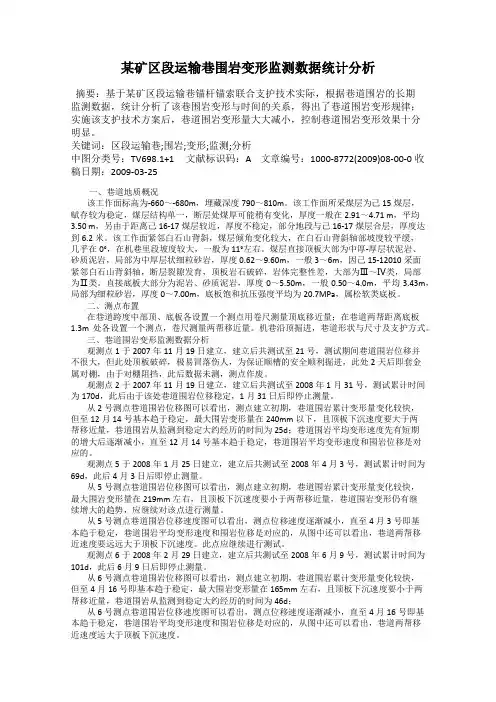

某矿区段运输巷围岩变形监测数据统计分析摘要:基于某矿区段运输巷锚杆锚索联合支护技术实际,根据巷道围岩的长期监测数据,统计分析了该巷围岩变形与时间的关系,得出了巷道围岩变形规律;实施该支护技术方案后,巷道围岩变形量大大减小,控制巷道围岩变形效果十分明显。

关键词:区段运输巷;围岩;变形;监测;分析中图分类号:TV698.1+1 文献标识码:A 文章编号:1000-8772(2009)08-00-0收稿日期:2009-03-25一、巷道地质概况该工作面标高为-660~-680m,埋藏深度790~810m。

该工作面所采煤层为己15煤层,赋存较为稳定,煤层结构单一,断层处煤厚可能稍有变化,厚度一般在2.91~4.71 m,平均3.50 m,另由于距离己16-17煤层较近,厚度不稳定,部分地段与己16-17煤层合层,厚度达到6.2米。

该工作面紧邻白石山背斜,煤层倾角变化较大,在白石山背斜轴部坡度较平缓,几乎在0°,在机巷里段坡度较大,一般为11°左右。

煤层直接顶板大部为中厚-厚层状泥岩、砂质泥岩,局部为中厚层状细粒砂岩,厚度0.62~9.60m,一般3~6m,因己15-12010采面紧邻白石山背斜轴,断层裂隙发育,顶板岩石破碎,岩体完整性差,大部为Ⅲ~Ⅳ类,局部为Ⅱ类。

直接底板大部分为泥岩、砂质泥岩,厚度0~5.50m,一般0.50~4.0m,平均3.43m,局部为细粒砂岩,厚度0~7.00m,底板饱和抗压强度平均为20.7MPa,属松软类底板。

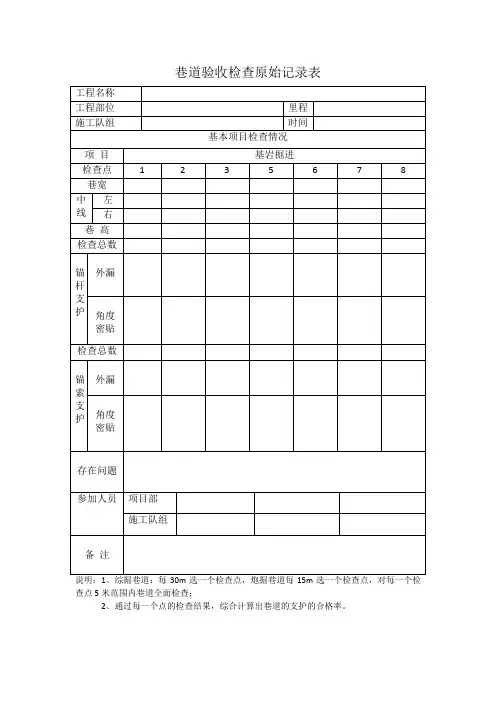

二、测点布置在巷道跨度中部顶、底板各设置一个测点用卷尺测量顶底移近量;在巷道两帮距离底板1.3m处各设置一个测点,卷尺测量两帮移近量。

机巷沿顶掘进,巷道形状与尺寸及支护方式。

三、巷道围岩变形监测数据分析观测点1于2007年11月19日建立,建立后共测试至21号,测试期间巷道围岩位移并不很大,但此处顶板破碎,极易冒落伤人,为保证顺槽的安全顺利掘进,此处2天后即套金属对棚,由于对棚阻挡,此后数据未测,测点作废。

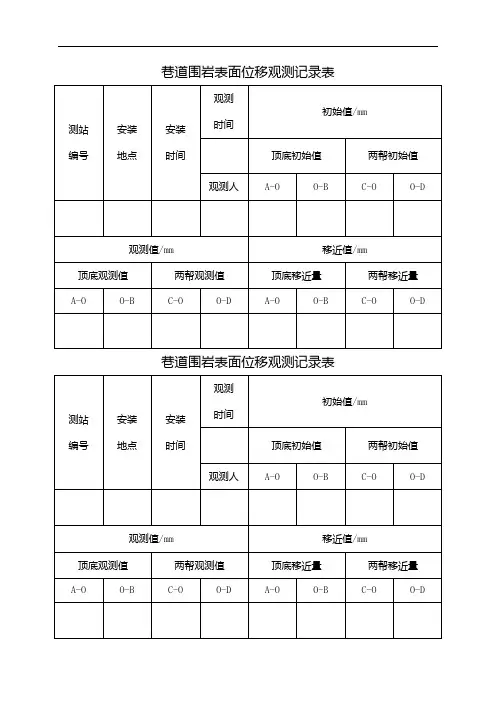

巷道围岩表面位移观测记录表

巷道围岩表面位移观测记录表

山西******************煤业有限公司

巷道围岩表面位移观测记录

****综采工作面

生产技术科

二〇二〇年

一、测点布置

如下图所示,垂直测线A-B应与巷道中垂线重合,水平测线C-D应与巷道腰线重合。

在顶底板中部垂直方向和两帮水平方向钻φ30mm、深400mm的孔,将φ32mm、长450mm的木桩打入孔中。

顶、底板和帮木桩外露端部按图所示安设测钉。

二、测量方法

1.顶底板相对移近量和两帮相对移近:在C、D之间拉紧测绳,

A、B之间拉紧钢卷尺,测读A0、AB值;在A、B之间拉紧测绳,C、D之间拉紧钢卷尺,测读C0、CD值;测量精度要求达到1mm,并估计出0.5mm,并填入记录表。

2.顶板下沉与底鼓:先在水平测线C-D位置拉直测线,再用测量仪器测出顶部测点A与水平测线的垂直距离A-0,并填入记录表。

将巷道顶、底板距离A-B减去距离A-0为底鼓的观测值0-B。

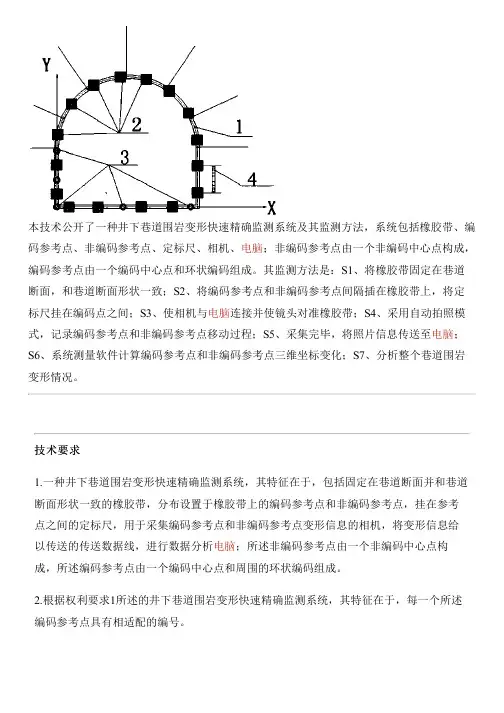

本技术公开了一种井下巷道围岩变形快速精确监测系统及其监测方法,系统包括橡胶带、编码参考点、非编码参考点、定标尺、相机、电脑;非编码参考点由一个非编码中心点构成,编码参考点由一个编码中心点和环状编码组成。

其监测方法是:S1、将橡胶带固定在巷道断面,和巷道断面形状一致;S2、将编码参考点和非编码参考点间隔插在橡胶带上,将定标尺挂在编码点之间;S3、使相机与电脑连接并使镜头对准橡胶带;S4、采用自动拍照模式,记录编码参考点和非编码参考点移动过程;S5、采集完毕,将照片信息传送至电脑;S6、系统测量软件计算编码参考点和非编码参考点三维坐标变化;S7、分析整个巷道围岩变形情况。

技术要求1.一种井下巷道围岩变形快速精确监测系统,其特征在于,包括固定在巷道断面并和巷道断面形状一致的橡胶带,分布设置于橡胶带上的编码参考点和非编码参考点,挂在参考点之间的定标尺,用于采集编码参考点和非编码参考点变形信息的相机,将变形信息给以传送的传送数据线,进行数据分析电脑;所述非编码参考点由一个非编码中心点构成,所述编码参考点由一个编码中心点和周围的环状编码组成。

2.根据权利要求1所述的井下巷道围岩变形快速精确监测系统,其特征在于,每一个所述编码参考点具有相适配的编号。

3.根据权利要求1所述的井下巷道围岩变形快速精确监测系统,其特征在于,所述非编码参考点分布在橡胶带的垂直和竖直方向上。

4.根据权利要求1所述的井下巷道围岩变形快速精确监测系统,其特征在于,所述井下巷道围岩变形快速精确监测系统还包括用于固定数码相机的安装支架,所述安装支架包括三个斜支腿、用于连接三个斜支腿的三个水平支撑和设置于斜支腿底部的行走轮。

5.根据权利要求1所述的井下巷道围岩变形快速精确监测系统,其特征在于,所述相机为固定焦距可互换镜头的高分辨率数码相机。

6.根据权利要求1所述的井下巷道围岩变形快速精确监测系统,其特征在于,所述相机带有闪光灯。

7.一种如权利要求1-6中任一种井下巷道围岩变形快速精确监测系统的监测方法,其特征在于:该监测方法的步骤是:S1、人工清理巷道断面和现场,选择合适位置,将橡胶带固定在巷道断面,并使橡胶带和巷道断面形状一致;S2、将编码参考点和非编码参考点间隔插在橡胶带上,将定标尺挂在编码点之间;S3、将相机安装在安装支架上,将相机与安装支架一起安装在巷道任意位置上并使相机镜头对准橡胶带;并将相机通过传送数据线与电脑连接;S4、设定好相机自动采集时间,当巷道断面有变形时,橡胶带上的编码参考点和非编码参考点在巷道围岩变形的同时产生位置移动,采用自动拍照模式,每隔一段时间采集巷道断面一次,记录编码参考点和非编码参考点移动过程;S5、采集完毕,通过数据线,相机自动将照片信息传送至电脑;S6、当电脑接受照片信息后,人工打开系统测量软件,系统测量软件读入照片信息并进行全自动计算,计算巷道断面上的编码参考点和非编码参考点的三维坐标,因橡胶带随巷道变形而移动,所以计算编码参考点和非编码参考点三维坐标变化,实现快速精确测量井下巷道围岩变形;S7、电脑以定标尺为依据,分析整个巷道围岩变形情况。

巷道围岩观测管理排版围岩观测是煤矿安全生产必不可少的工作,它是保证矿井安全生产的重要技术措施。

巷道围岩观测是煤矿安全管理工作的重要组成部分。

通过现场监测与资料分析,掌握煤矿巷道围岩变形特征与变化规律。

及时准确地掌握巷道变形规律和变化规律,为煤矿安全管理提供第一手资料,为矿长科学决策提供依据,为煤矿科学安全生产提供保障,是提高煤矿安全系数、减少事故损失的重要手段。

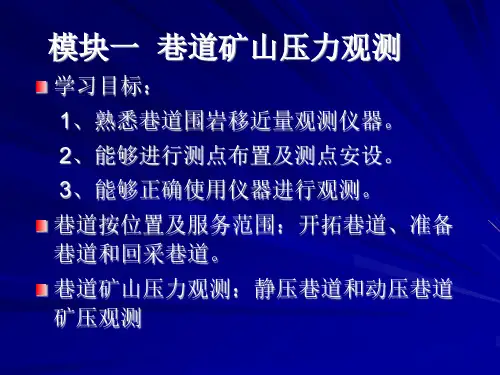

• 1.围岩监测在煤矿生产中的作用我国煤矿由于地质条件复杂,受地形、地貌、水文地质、采掘接续等因素的影响和制约,以及煤与瓦斯突出等灾害事故的发生,煤矿事故时有发生,给煤矿安全生产和社会发展带来巨大危害。

因此,加强煤矿安全管理工作,减少煤矿安全事故是煤矿企业追求的目标,围岩监测在煤矿生产中的作用是不可忽视的。

围岩监测是反映煤矿生产中围岩应力与变形关系最直观、最可靠、最为有效的方法。

及时准确地掌握巷道变形规律和变化规律。

• 2.矿井围岩观测方法矿井围岩观测巷道围岩变形、倾斜及断面变化。

目前主要采用的围岩观测方法有断面观测、测量仪观测、钻孔法、钢丝绳观测、锚杆观测和岩壁观测等。

矿井围岩观测项目有垂直于巷道顶板、断面变化及水平位移、倾斜及断面变化、倾斜率等。

在井下采动条件较差、巷道内围岩稳定性较差或已有水害、水患地段可采用锚杆式钢丝绳;在采动条件较好、巷道内岩石稳定性较好地段可采用锚杆式钢丝绳;在围岩变形量不大的地段可采用钻孔法或钢丝绳观测。

监测仪器采用常规测定和特殊仪器观测相结合的方法进行。

• 3.监测项目的选择与确定井下水文地质构造、地面沉降等均为常见的观测项目,因此选择监测项目时应重点选择观测频率高、观测精度高、数据稳定可靠、连续性好、能够全面反映巷道围岩变化情况、能够准确反映工程地质条件、具有一定现场操作经验和综合分析能力等要求最主要内容。

选择观测频率高(一般每两年一次)时可在一个观测周期内集中观测一次。

选择观测项目时应在保证测量精度一致前提下选取适当波数(一般为5~6次)。

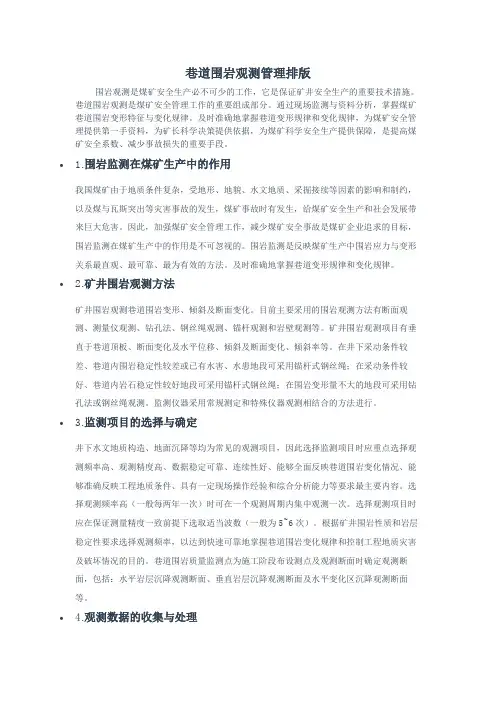

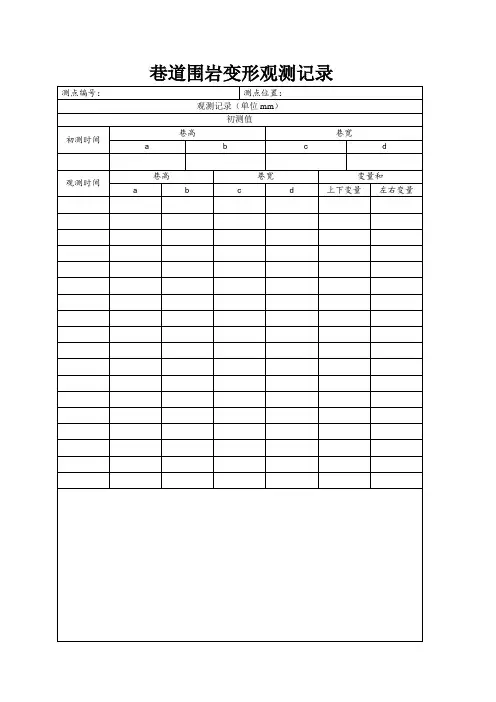

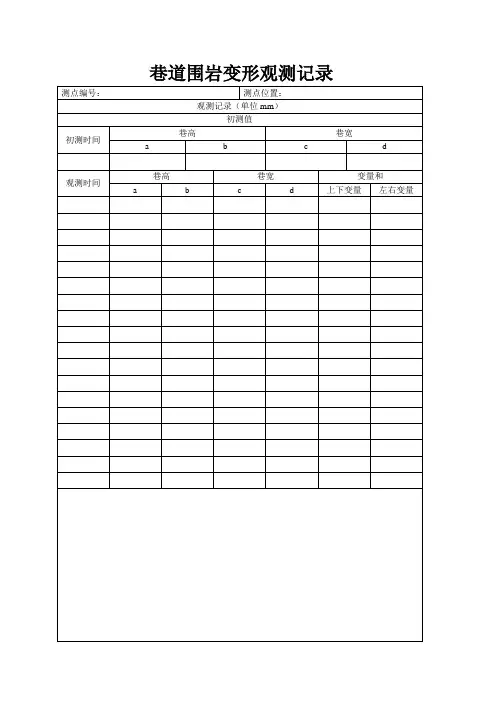

巷道围岩变形观测记录

测点编号:测点位置:

观测记录(单位mm)

初测值

巷高巷宽

初测时间

b c d

a

巷高巷宽变量和

观测时间

a 上下变量左右变量

b c d

巷道围岩变形观测记录轨道下山延伸

巷道围岩变形观测记录

测点编号:测点位置:

录(单位㎜)

观测记

初测值

观测时间 a b c d e f 上下变量左右变量

巷道围岩变形观测记录

27#层二区段运输顺槽

轨道联络巷

巷道围岩变形观测记录

测点编号:测点位置:

观测记录(单位mm )

初测值

初测时间巷高巷宽

观测时间巷高巷宽变量和

上下变量左右变量

巷道围岩变形观测记录

测点编号:测点位置:观测记录(单位㎜)

观测时间a b c d e f

上下位左右位 b 点位 d 点位g 移量移量移量移量。