遗传性大肠癌_CME2011AUG

- 格式:ppt

- 大小:8.01 MB

- 文档页数:1

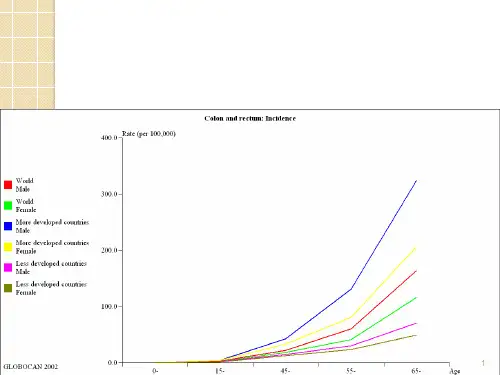

大肠癌大肠癌包括结肠癌与直肠癌(colorectal carcinoma),是常见的恶性肿瘤。

其发病率在世界不同地区差异很大,以北美、大洋洲最高,欧洲居中,亚非地区较低。

我南南方,特别是东南沿海明显高于北方。

近20多年来,世界上多数国家大肠癌(主要是结肠癌)发病率呈上升趋势。

我国大肠癌发病率上升趋势亦十分明显。

【病因和发病机制】大肠癌的病因尚未完全清楚,目前认为主要是环境因素与遗传因素综合作用的结果。

(一)环境因素中国和日本人的大肠癌发病率虽明显低于美国,但移民到美国的第一代即见大肠癌发病率上升,第二代已接近美国人的发病率。

此移民流行病学特点提示大肠癌的发病与环境因素,特别是饮食因素密切关系。

一般认为高脂肪食谱与食物纤维不足是主要相关因素,这已为大量流行病学和动物实验所证明。

(二)遗传因素从遗传学观点,可将大肠癌分为遗传性(家族性)和非遗传性(散发性)。

前者的典型例子如家族性结肠息肉综合征和家族遗传性非息肉病大肠癌。

后者主要是由环境因素引起基因突变(见下述)。

(三)其他高危因素1.大肠息肉(腺瘤性息肉)一般认为大部分大肠癌起源于腺瘤,故将腺瘤性息肉看做是癌前病变。

一般腺瘤越大、形态越不规则、绒毛含量越高、上皮异型增生越重,癌变机会越大。

对腺瘤癌的序列演变过程已有了比较深入的了解,大肠癌的发生是正常肠上皮-增生改变/微小腺瘤-早期腺瘤-中期腺瘤-后期腺瘤-癌-癌转移的演变过程。

在这一演变过程的不同阶段中所伴随的癌基因和抑癌基因的变化已经比较明确,癌基因和抑癌基因复合突变的累积过程被看做是大肠癌发生过程的分子生物学基础。

基因的突变则是环境因素与遗传因素综合作用的结果。

2.炎症性肠病溃疡性结肠炎可发生癌变,多见于幼年起病、病变范围广而病程长者。

3.有报道胆囊切除术后大肠癌发病率增高,认为与次级胆酸进人大肠增加有关。

【病理】据我国有关资料分析,国人大肠癌发生部位约半数以上位于直肠(比欧美为高),1/5位于乙状结肠,其余依次为盲肠、升结肠、降结肠、横结肠。

如何预防遗传性大肠癌引言遗传性大肠癌是一种具有明确家族遗传特征的大肠癌。

由于其遗传因素的存在,如果有家族成员曾经患有大肠癌,那么个体患上这种疾病的风险会显著增加。

然而,采取一些有效的预防措施可以降低遗传性大肠癌的风险。

本文将介绍一些预防遗传性大肠癌的方法。

1. 遗传咨询与家族史调查当家族成员中有人患有大肠癌时,应及时寻求遗传咨询。

遗传咨询可以帮助人们了解家族遗传病史,并评估个体患上遗传性大肠癌的风险。

遗传咨询专家可以根据家族史,进行遗传病基因检测,以准确确定遗传性大肠癌的风险程度。

2. 进行定期大肠镜检查定期大肠镜检查是预防遗传性大肠癌的重要手段。

对于家族成员中患有大肠癌的人来说,应该定期进行大肠镜检查,以早期发现和治疗可能存在的癌症病变。

通常情况下,医生会建议每隔1-2年就进行一次大肠镜检查。

3. 保持健康的生活方式保持健康的生活方式对于预防任何类型的癌症都是至关重要的。

以下是一些建议:•合理饮食:增加高纤维食物的摄入,如蔬菜、水果和全谷物;限制肉类摄入,特别是红肉和加工肉制品。

•保持合理体重:肥胖与大肠癌的风险有关。

通过保持适当的体重,可以显著降低遗传性大肠癌的风险。

•运动:进行适当的身体活动可以提高体内免疫系统功能,降低患上大肠癌的风险。

•戒烟限酒:吸烟和过量饮酒都与大肠癌的发病风险相关。

戒烟和限制酒精摄入可以降低遗传性大肠癌的风险。

4. 药物干预对于高风险人群,医生可能会建议药物干预来降低遗传性大肠癌的风险。

药物干预通常包括使用非甾体抗炎药物(如阿司匹林)或选择性环氧化酶-2抑制剂。

这些药物可以减少发炎和抑制肿瘤生长。

5. 学会应对心理压力患有遗传性大肠癌可能会给患者带来心理压力。

因此,学会应对心理压力对于患者的健康至关重要。

可以通过心理咨询、亲友支持、参加支持团体等方式来改善心理健康。

结论遗传性大肠癌是一种具有明确家族遗传特征的疾病。

虽然无法完全消除患上该病的风险,但遵循上述预防措施可以显著降低遗传性大肠癌的患病风险。

林奇综合征名词解释

林奇综合征(Lynch syndrome)是一种遗传性肿瘤综合征,也被称为遗传性非息肉病性大肠癌(HNPCC)。

它主要涉及遗传性的DNA修复基因突变,导致家族成员罹患多种癌症的风险显著增加。

这种综合征的特点是家族中有多人患有大肠癌、子宫内膜癌、胃癌、小肠癌、输尿管和肾盂癌、卵巢癌、肝癌、胰腺癌、脑瘤和皮肤癌等多种癌症。

林奇综合征通常是由MLH1、MSH2、MSH6或PMS2等DNA修复基因的突变引起的。

这些基因在维持细胞正常生长和防止肿瘤形成方面起着重要作用。

当这些基因发生突变时,细胞在DNA复制过程中产生的错误无法得到及时修复,从而增加了癌症的风险。

林奇综合征的诊断通常基于家族史和基因检测。

对于有家族史的个体,基因检测可以确定是否存在相关基因的突变。

一旦诊断为林奇综合征,家族成员可以接受定期的筛查和监测,以早期发现和治疗癌症。

预防和管理林奇综合征的主要策略包括定期的癌症筛查、遗传咨询和心理支持。

对于已经确诊的癌症患者,治疗方案通常与常规癌症治疗相同,但可能需要更密切的监测和更频繁的检查,以确保及时发现并处理可能出现的新的癌症病灶。

总的来说,林奇综合征是一种遗传性肿瘤综合征,由DNA修复基因的突变引起,导致家族成员罹患多种癌症的风险增加。

通过基因检测、定期的

癌症筛查和遗传咨询,可以及早发现和管理这种综合征,从而降低癌症的风险和影响。

大肠癌的真面目(真实照片,慎入)大肠直肠癌的发生率越来越高,每年台湾约有一万四千人被诊断出大肠直肠癌,所以大家对这个名词一点都不陌生。

许多人都以为大肠直肠癌应该要有血便、便秘、腹胀等症状,其实绝大多数的患者一点症状都没有,几乎都是在定期检查被发现的。

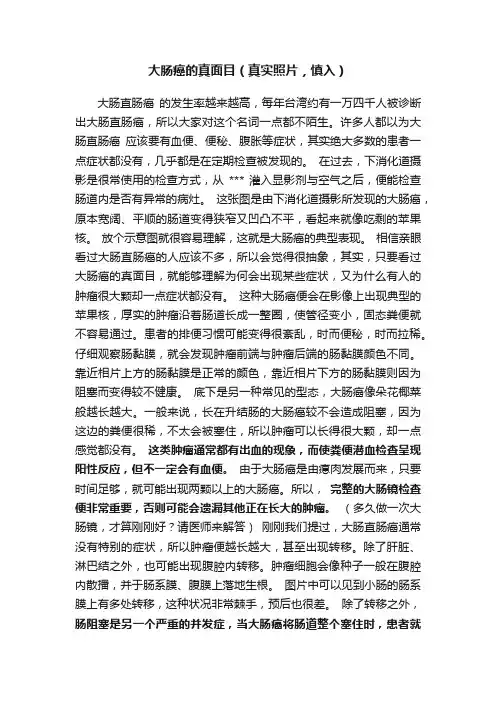

在过去,下消化道摄影是很常使用的检查方式,从*** 灌入显影剂与空气之后,便能检查肠道内是否有异常的病灶。

这张图是由下消化道摄影所发现的大肠癌,原本宽阔、平顺的肠道变得狭窄又凹凸不平,看起来就像吃剩的苹果核。

放个示意图就很容易理解,这就是大肠癌的典型表现。

相信亲眼看过大肠直肠癌的人应该不多,所以会觉得很抽象,其实,只要看过大肠癌的真面目,就能够理解为何会出现某些症状,又为什么有人的肿瘤很大颗却一点症状都没有。

这种大肠癌便会在影像上出现典型的苹果核,厚实的肿瘤沿着肠道长成一整圈,使管径变小,固态粪便就不容易通过。

患者的排便习惯可能变得很紊乱,时而便秘,时而拉稀。

仔细观察肠黏膜,就会发现肿瘤前端与肿瘤后端的肠黏膜颜色不同。

靠近相片上方的肠黏膜是正常的颜色,靠近相片下方的肠黏膜则因为阻塞而变得较不健康。

底下是另一种常见的型态,大肠癌像朵花椰菜般越长越大。

一般来说,长在升结肠的大肠癌较不会造成阻塞,因为这边的粪便很稀,不太会被塞住,所以肿瘤可以长得很大颗,却一点感觉都没有。

这类肿瘤通常都有出血的现象,而使粪便潜血检查呈现阳性反应,但不一定会有血便。

由于大肠癌是由瘜肉发展而来,只要时间足够,就可能出现两颗以上的大肠癌。

所以,完整的大肠镜检查便非常重要,否则可能会遗漏其他正在长大的肿瘤。

(多久做一次大肠镜,才算刚刚好?请医师来解答)刚刚我们提过,大肠直肠癌通常没有特别的症状,所以肿瘤便越长越大,甚至出现转移。

除了肝脏、淋巴结之外,也可能出现腹腔内转移。

肿瘤细胞会像种子一般在腹腔内散播,并于肠系膜、腹膜上落地生根。

图片中可以见到小肠的肠系膜上有多处转移,这种状况非常棘手,预后也很差。

大肠癌的分子病理机制解析大肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其发生发展与多个分子病理机制密切相关。

下面将分析大肠癌的分子病理机制。

1.DNA修复基因突变:DNA修复基因突变是导致大肠癌发生的一个重要机制。

在DNA修复基因突变的情况下,DNA中的损伤无法被有效修复,导致遗传物质的错误积累。

具体来说,MUTYH、MSH2、MLH1、MSH6等多个DNA修复基因的突变与大肠癌的发生密切相关。

这些突变可导致细胞遗传物质的变异和不稳定性,促进肿瘤形成。

2. Wnt/β-catenin信号通路激活:Wnt/β-catenin信号通路是一个重要的细胞增殖和分化调控通路,其激活与大肠癌的发生紧密相关。

在正常细胞中,β-catenin与GSK-3β形成复合物,进入细胞核后与TCF/LEF结合从而抑制目标基因的转录。

而在大肠癌中,Wnt信号的激活使得β-catenin稳定并进入细胞核,促进肿瘤相关基因(如c-Myc、Cyclin D1)的转录,从而促进细胞增殖和生长。

3. APC基因失活:APC(腺瘤样息肉病大肠腺瘤相关蛋白)基因是一个重要的抑癌基因,与大肠癌的形成密切相关。

APC基因的突变、缺失或甲基化等异常可导致其失活。

APC基因失活会导致β-catenin稳定,从而使Wnt/β-catenin信号通路持续激活,促进细胞的转化和肿瘤的发生。

4. PI3K/Akt/mTOR信号通路激活:PI3K/Akt/mTOR信号通路的异常活化也是导致大肠癌发生的重要机制之一、PI3K/Akt/mTOR信号通路在细胞的增殖、存活和代谢调控方面起着关键作用。

该通路异常活化可促进肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移。

许多人类大肠癌患者表现出PI3K/Akt/mTOR信号通路的异常激活,并与预后不良相关。

5. 基因表达异常:在大肠癌中,许多基因的表达水平异常,包括抑癌基因、促癌基因和调控基因。

例如,抑癌基因p53的突变和丧失可导致基因组不稳定和细胞凋亡的抑制。

遗传性大肠癌2005 蔡三军遗传性大肠癌在大肠癌患者中,约有15%~25%的患者有大肠癌家族史,其中5%~10%的患者的家族史符合孟德尔定律,亦即符合常染色体显性遗传的特征。

临床上依据有无多发性息肉病,可将遗传性大肠癌分为遗传性息肉病和遗传性非息肉病性结直肠癌二大类。

遗传性息肉病又可细分遗传性腺瘤性息肉病和遗传性错构瘤性息肉病,前者包括家族性腺瘤病、Turcot综合征等,后者包括:Peutz-Jeghers综合征、家族性幼年性息肉病、Cowden综合征、Bannayan-Ruvalcaba-Riley综合征等[1,2]。

一、家族性腺瘤病家族性腺瘤病是一组以结直肠多发腺瘤为特征的常染色体显性遗传的综合征,发病率为1/8000至1/10000,约占大肠癌的1%[3,4]。

(一)临床特征1.结直肠病变典型的FAP的定义为:以遍布整个大肠、数目超过100个以上的腺瘤性息肉和微腺瘤为临床表现的常染色体显性遗传综合征。

患者十几岁时开始出现腺瘤,如不治疗,至40岁时100%的患者会转变为结直肠癌[4,5]。

2.上消化道病变超过80%的FAP患者上消化道受累。

胃体、胃底区域的腺瘤称为胃底腺息肉,病理上为增生性息肉,癌变的报道罕见,因此通常不需特殊处理。

与胃底腺息肉不同,胃窦近幽门处息肉大多为腺瘤,属癌前病变,活检证实后应给予完整切除,以防癌变[6,7]。

十二指肠息肉为腺瘤性息肉,好发于十二指肠乳头处,腺瘤有时可以很小而难以发现,有时可很大,以致覆盖一部分十二指肠肠段。

十二指肠腺瘤容易癌变,文献报道FAP患者十二指肠癌的危险为4%;如果十二指肠腺瘤严重或为高危腺瘤,其癌变率更可高达25%。

因此,即便十二指肠乳头外观正常,也应定期对十二指肠乳头以及较大的或疑有癌变的十二指肠息肉进行活检[6~8]。

3.消化道外病变FAP患者可发生甲状腺癌、腹壁韧带样瘤(又称纤维瘤病)等;或皮肤、骨和眼的非肿瘤性生长如骨瘤病、皮脂囊肿、先天性视网膜色素上皮肥大症等非消化道病变[3~5]。

遗传性癌症基因突变与家族病例分析在过去的几十年中,癌症已经成为全球最为常见和致命的疾病之一。

虽然大部分癌症是由外界环境因素引起的,但遗传性因素在少数家族中也起到了重要的作用。

本文将探讨遗传性癌症的基因突变与家族病例的分析。

一、遗传性癌症的定义遗传性癌症是指由于遗传突变导致易感基因的功能异常或缺失,从而增加个体患癌风险的一类疾病。

与非遗传性癌症不同,遗传性癌症具有家族聚集性,即相同家族中多个成员患有同一类型的癌症。

二、遗传性癌症的病因遗传性癌症的病因主要与基因突变有关。

目前已发现数百种与癌症相关的遗传突变,其中BRCA1和BRCA2基因突变与乳腺癌、卵巢癌等的发生密切相关,而MLH1、MSH2和MSH6等基因突变与结直肠癌的遗传性发病率较高。

这些基因突变可影响DNA修复、细胞周期调控和凋亡等关键过程,从而导致细胞癌变和肿瘤的发生。

三、家族病例的分析家族病例的分析是识别遗传性癌症的重要步骤之一。

一般而言,具备以下特征的家族可能患有遗传性癌症:①同一家族中多个成员患有相同类型的癌症;②癌症的发病年龄较早;③不同家族成员之间存在亲缘关系。

通过这些特征,我们可以初步判断家族中是否存在遗传性癌症,并进行进一步的疾病基因检测。

四、遗传咨询和遗传测试遗传咨询和遗传测试是对家族病例进行深入分析和评估的重要手段。

遗传咨询师可根据家族病例的情况,提供有关遗传性癌症的相关知识、风险评估和疾病管理建议。

而遗传测试则是通过检测患者的基因组DNA,寻找与癌症相关的突变位点,进一步确认其是否患有遗传性癌症。

五、遗传性癌症的防治对于已经确定患有遗传性癌症的患者,早期预防和治疗至关重要。

根据基因突变的特点,临床医生可以制定个体化的治疗方案,包括手术切除肿瘤、化疗、放疗、靶向治疗等。

此外,定期进行体检和筛查也是预防遗传性癌症的有效手段,例如乳腺癌、卵巢癌患者可以通过定期的乳腺和盆腔超声检查来早期发现病变。

六、遗传性癌症研究的前景随着分子生物学和遗传学的不断发展,对于遗传性癌症的研究也日益深入。

遗传性大肠癌介绍大肠癌是一种遗传背景很强的恶性肿瘤,5%-6%的大肠癌与基因种系突变有关1。

此种突变可遗传给后代,称为遗传性大肠癌。

遗传性大肠癌综合征是指一系列可引起遗传性大肠癌的疾病,按临床及遗传学特点可分为Lynch综合征、家族性腺瘤性息肉病(familial adenomatous polyposis,FAP)及其他罕见遗传病[如MUTYH相关性息肉(MUTYH-associated polyposis,MAP)、Peutz-Jeghers综合征等]。

遗传性大肠癌综合征的早期、准确诊断可帮助医务人员及时采取干预及筛查措施,降低患者及其亲属患大肠癌的风险。

表一:主要遗传性大肠癌与致病基因Lynch综合征遗传性非息肉病性结直肠癌(Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer,HNPCC),现统称为Lynch综合征,为最常见的遗传性大肠癌综合征,由此发展而来的大肠癌约占所有大肠癌的2%~3%2。

Lynch综合征是常染色体显性遗传性疾病,致病基因属于错配修复基因家族(Mismatch Repair Gene,MMR)。

MMR基因种系突变导致微卫星不稳定(Microsatellite Instability,MSI),从而引起相应的MMR蛋白缺失,影响DNA错配修复功能,增加细胞恶变风险。

据统计,MMR基因突变携带者一生中患大肠癌的风险为30%~70%3,女性携带者患子宫内膜癌的风险为30%~60%,其他恶性肿瘤如胃癌、胰腺癌及泌尿系统肿瘤的发生风险均显著高于普通人群。

目前,国际上报道的Lynch综合征的致病基因主要有MLH1、MSH2、MSH6、PMS2(四个MMR基因)及EPCAM / TACSTD1(非MMR基因,突变时可使MSH2沉默)。

其中MLH1和MSH2种系突变占所有Lynch综合征基因突变的90%。

Lynch综合征的筛查和治疗均涉及到MMR等基因检测。

完整性肠系膜切除手术(CME)与传统根治性手术治疗结肠癌的近期与远期临床效果对比罗斯立;梁展雄;汤长江【摘要】目的:对比完整性肠系膜切除手术(CME)与传统根治性手术治疗结肠癌的近期与远期临床效果.方法:选取2013年5月~2017年1月某院收治的60例结肠癌患者作为研究对象,按照单双号法分为甲组和乙组,各30例,分别予以CM E和传统根治性手术治疗,分析并比较两组术后并发症和预后情况的差异.结果:两组并发症发生率比较,差异不显著(P>00.5),甲组3年复发率和死亡率均显著低于乙组,组间差异明显(P<00.5).结论:CME治疗结肠癌具有效果显著、预后良好等优点,值得临床借鉴和普及应用.【期刊名称】《数理医药学杂志》【年(卷),期】2018(031)001【总页数】2页(P14-15)【关键词】结肠癌;传统根治术;CME【作者】罗斯立;梁展雄;汤长江【作者单位】深圳市龙岗区第三人民医院普外科深圳518115;深圳市龙岗区第三人民医院普外科深圳518115;深圳市龙岗区第三人民医院普外科深圳518115【正文语种】中文【中图分类】R735.3+5结肠癌属于临床中发病率较高的消化系统恶性肿瘤之一,患者临床表现以贫血、粪便行改变、腹部肿块、肠梗阻或穿孔为主,严重影响患者生活质量和生命安全[1]。

外科手术是临床治疗本病的首选[2],传统根治术、CME是常用术式,为比较二者治疗效果和预后的差异,本文选取我院收治的60例结肠癌患者作为研究对象,现进行以下报告。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2013年5月~2017年1月我院收治的60例结肠癌患者作为研究对象,其中男28例,女32例,患者年龄38~76岁,平均年龄(60.7±8.6)岁。

其中腺癌43例,黏液腺癌10例,未分化7例。

按照单双号法分为甲组和乙组,各30例。

两组患者的基本资料比较,差异不明显(P>0.05),存在对比性。

遗传性癌症的分子机制最新解读遗传性癌症是指与家族遗传有关的癌症形式,其发病率较常见的非遗传性癌症略有不同。

近年来,随着生物技术的迅速发展和分子生物学的突破,科学家们对遗传性癌症的分子机制也有了新的认识。

一、致病基因的发现遗传性癌症的发展与特定的致病基因密切相关。

大量研究表明,BRCA1和BRCA2基因突变与乳腺癌、卵巢癌等遗传性癌症的发生密切相关。

另外,APC基因突变与结肠癌的遗传性易感性有关,而TP53基因突变则与多种癌症如乳腺癌、结肠癌等有关。

二、蛋白质功能的改变致病基因突变导致的遗传性癌症常常与蛋白质功能的改变密切相关。

以BRCA1和BRCA2基因突变为例,这两种基因蛋白质在维持细胞的DNA修复和基因稳定性中起着重要作用。

当这两种基因发生突变时,会导致细胞DNA修复能力下降,增加癌症的发生风险。

三、信号通路的异常激活遗传性癌症的分子机制中,异常信号通路的激活也扮演着重要角色。

荧光素酶-供氧体(Luc-OXPHOS)通路作为一种新发现的线粒体通路,已在乳腺癌中发现突变,并与遗传性癌症相关性密切。

Luc-OXPHOS通路的异常激活可能导致细胞正常代谢过程的混乱,从而引发癌细胞的增殖和侵袭。

四、DNA甲基化的改变DNA甲基化是一种常见的表观遗传修饰,也与遗传性癌症的发生息息相关。

最新的研究表明,DNA甲基化的改变与遗传性癌症的发生具有密切关系。

部分研究发现,DNA甲基转移酶Methyltransferase 3 alpha(GACTS)的突变可以导致肾癌的发生。

另外,DNA甲基化的异常还与胃癌、甲状腺癌等多种遗传性癌症形式相关。

五、微环境的作用除细胞内因素外,遗传性癌症的发生还与肿瘤微环境的改变密切相关。

最新研究表明,肿瘤微环境中的炎症反应、肿瘤相关纤维化等异常现象都与遗传性癌症的发生有关。

这些异常环境可能对遗传性癌症相关基因的表达和信号通路的激活产生影响,从而促进肿瘤的发展。

综上所述,随着对遗传性癌症分子机制的研究不断深入,我们对该疾病的认识也越发全面。

《中国癌症杂志》2015年第25卷第11期 CHINA ONCOLOGY 2015 Vol.25 No.11841通信作者:张苏展 E-mail :zhangscy@中国人遗传性大肠癌 综合征的特征及诊疗规范李晓芬1,袁 瑛1,张苏展21.浙江大学医学院附属第二医院肿瘤内科,浙江 杭州310009;2.浙江大学医学院附属第二医院肿瘤外科,浙江 杭州310009 [摘要] 大肠癌在我国的发病率和死亡率均呈逐年上升趋势,其中5%~6%为遗传性大肠癌。

遗传性大肠癌综合征是指一系列可引起遗传性大肠癌的疾病,患者患大肠癌的风险显著高于普通人群,早期筛查及干预可降低患者患癌风险。

总结了中国人遗传性大肠癌综合征(如Lynch综合征、家族性腺瘤性息肉病和Peutz-Jeghers综合征等)的临床及遗传学特征,并概述了国内外遗传性大肠癌综合征的诊疗、监测规范,以期加深人们对这些疾病的认识,帮助医务人员早期、准确诊断,及时采取干预及筛查措施。

[关键词] 遗传性大肠癌综合征;研究进展;中国 DOI: 10.3969/j.issn.1007-3969.2015.11.001 中图分类号:R735.3+4 文献标识码:A 文章编号:1007-3639(2015)11-0841-08Characteristics and clinical management of Chinese hereditary colorectal cancer syndromes LI Xiaofen 1, YUAN Ying 1, ZHANG Suzhan 2 (1.Department of Medical Oncology, the Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310009, Zhejiang, China; 2.Department of Surgical Oncology, the Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310009, Zhejiang, China)Correspondence to: ZHANG Suzhan E-mail: zhangscy@张苏展,主任医师,教授,博士生导师,现任浙江大学肿瘤研究所所长,中国抗癌协会常务理事、全国大肠癌专业委员会前任主任委员,《实用肿瘤杂志》主编,《中华实验外科杂志》、《中国医学高等教育杂志》、《实用癌症杂志》等杂志编委。

遗传性大肠癌之林奇综合征林奇,名字听起来挺酷的,但是加上“综合征”这三个字的时候,就一点都不酷了,甚至让人恐惧。

林奇综合征,啥玩意?居然让人感到恐惧!林奇综合征(Lynch Syndrome, LS),过去称之为遗传性非息肉病性结直肠癌(Hereditary nonpolyposis colorectal cancer, HNPCC),是一种常染色体显性遗传性疾病,致病基因是错配修复基因(mismatch repair gene, MMR)家族的成员。

致病基因MMR种系突变可导致微卫星不稳定性(microsatellite instability, MSI),从而使相应的MMR蛋白丢失,影响DNA的错配修复功能,增加细胞恶变的风险。

目前,国际上检测的林奇综合征致病基因主要包括:MLH1,MSH2,MSH6,PMS2,以及EPCAM/TACSTD1(非MMR基因,突变时可使MSH2沉默)。

林奇综合征患者的临床特征比较独特,具体表现为:(1)发病年龄较早,中位年龄约为44岁;(2)肿瘤大多位于近端结肠;(3)多原发结直肠癌明显增多;(4)肠外恶性肿瘤如胃癌、子宫内膜癌、胰腺癌等发病率较高;(5)低分化腺癌、粘液腺癌常见,且伴有淋巴细胞浸润或淋巴样细胞聚集;(6)肿瘤大多呈膨胀性生长,而非浸润性生长;(7)预后好于散发性大肠癌。

林奇综合征根据临床表现可分为两大类,一般结直肠癌是唯一的恶性肿瘤时属于林奇综合征I型;而除了结直肠癌外,合并有HNPCC相关肠外恶性肿瘤如胃、子宫内膜癌等,则属于林奇综合征II型。

林奇综合征的诊断与筛查经过了多次的修订,目前主要的标准为:(1)阿姆斯特丹标准I:至少3 个亲属患有结直肠癌;并满足下列所有标准:1)其中1 人应为其他2 人的一级亲属;2)至少连续2 代受累;3)至少1 人发病年龄小于50 岁;4)除外家族性腺瘤性息肉病(FAP);5)肿瘤需经病理学证实。

(2)阿姆斯特丹标准II:至少 3 个亲属患有LS 相关肿瘤(结直肠癌、子宫内膜癌、小肠癌、输尿管癌或肾盂癌);并满足下列所有标准:1)其中1 人应为其他2 人的一级亲属;2)至少连续2 代受累;3)至少1 人发病年龄小于50 岁;4)除外家族性腺瘤性息肉病(FAP);5)肿瘤需经病理学证实。