初中语文人教版(部编)七年级上册《次北固山下》优质课公开课比赛获奖课件面试试讲课件

- 格式:pptx

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:1

次北固山下一.教材解析乡愁是春日飘飞的柳絮,乡愁是山林如练的晨雾;乡愁是绵绵如丝的长长的铁轨,乡愁是落日天际的一叶孤舟;乡愁是羁旅途中扬起的灰尘,乡愁是明月下窗口仰视的双眸。

思乡是人类最美的情感,它在岁月的心河中愈酿愈香。

《次北固山下》是义务教育课程标准实验教材七年级上册第四单元《古代诗歌》中的一首唐代律诗。

该单元以“自然”为主题,以三个维度为目标,旨在让学生通过反复朗读,整体感知内容大意的基础上领略美的景物,感受美的情感,品味美的语言,培养学生自主、合作、探究的学习品质。

二.情景导入,以歌煽情《流浪歌》课前播放了一首歌曲,让学生进行曲名竞猜。

将音量慢慢扭小。

以这段缠绵哀愁的乐曲为背景,我用饱含深情的语调,拉开了本次学习活动的帷幕:“现在我们听到的,是陈星多年前演唱的《流浪歌》。

《流浪歌》刚一出世,就唱遍了长城内外,席卷了大江南北。

街头巷尾,男女老少,轻吟低唱“同学们,当年和《流浪歌》一起走红的许多流行歌曲,都如同夜空一瞬即逝的流星,早已淡出了人们的记忆。

可为什么《流浪歌》却能如此受人欢迎让人喜爱呢?在学生七嘴八舌的回答中,我以“乡愁”为话题,顺势在多媒体大屏幕上出示了诗歌《次北固山下》。

三.整体感知,读中现情首先,我调动情绪,满怀激情的朗诵了课文。

然后,我组织学生通过自由读、齐读等形式朗读了几遍课文。

律诗十分讲究形式,律诗的朗读自然也要注重形式。

在与学生讨论时,我们结合课外背诵过的《过故人庄》、《题破山寺后禅院》等几首律诗的特点,适时在屏幕上出示了诗歌节奏的划分以及“首联、颔联、颈联、尾联”等文字。

然后,又自由读、指名读、齐读,几个轮回下来,学生的朗读也已有几分滋味了。

四.赏析诗歌,领悟诗情“本诗表达了漂泊在外的游子对家乡的思念,你从文中哪些地方可以看出来?请找出有关的词语或句子,谈谈自己的看法。

”在赏析诗歌的第一步,我提出了这样的一个问题,并让学生独立思考、同桌讨论。

生:乡书是家信,诗人漂流在外,很想家,所以写信。

次北固山下教学目标:1.正确朗读,背诵全诗。

2.品位诗歌意境,领悟诗歌主题。

3.归纳拓展思乡类诗歌。

教学重点准确理解诗歌内容教学难点拓展归纳思乡类诗歌教学方法诵读、讨论教学过程:(一)导入新课,介绍作者和背景王湾,唐朝诗人,洛阳人,公元712年中了进士。

他曾往来于现在的江浙一带,在途经江苏省镇江市北固山时,写下了一首诗《次北固山下》。

今天,我们一起诵读欣赏这首诗。

(二)正确朗读1.学生自由朗读。

2.听老师范读。

3.作朗读指导并齐读。

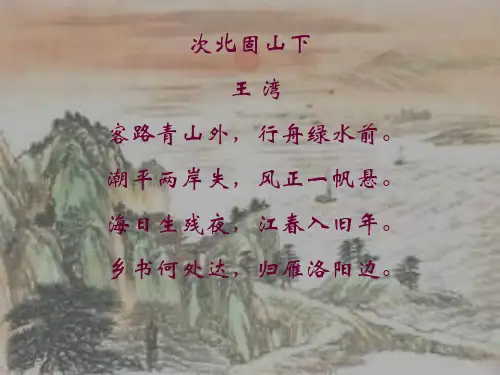

次/北固山下客路/青山外,行舟/绿水前。

潮平/两岸/阔,风正/一帆/悬。

海日/生/残夜,江春/入/旧年。

乡书/何处达?归雁/洛阳边。

(三)参照注释,学习小组互译诗句。

(老师巡视,帮助学生解决疑难)投影:①客路,当指驿道,是旅客来往所走的道路。

镇江是当时水陆交通的枢纽,故以“客路”与“舟行”相对应。

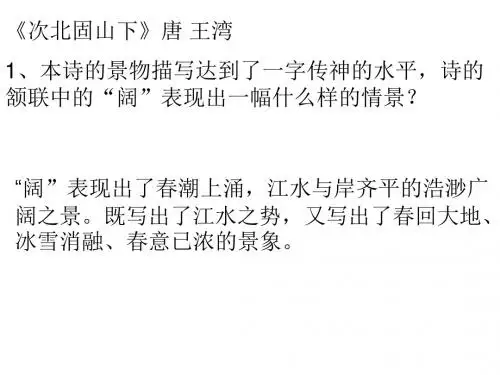

②潮平,指潮与岸齐,因而两岸显得宽阔,这是春潮初升时的景象。

③风正,指顺风,且风力不大,所以帆是悬挂之形。

④残夜,夜将尽时分,太阳从东方升起,又因镇江跟东海相距不远,故称海日。

⑤旧年,相对于新年而言,旧年未尽而江上春潮已生,故谓“江春入旧年”。

⑥乡书即家书,指诗人寄给洛阳家中的信;旧谓鸿雁可以传递书信,故诗人有托书于归雁之意。

请一位学生讲述诗歌内容。

(原意保持不变,但允许想象加工)(四)感悟品味1.氛围创设:古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此,乡愁成了诗歌中的一个重要主题。

同学们能例举一些学过的写乡愁的诗歌吗?(如李白的《静夜诗》、王安石的《泊船瓜州》等)2.《次北固山下》这首诗哪一句直接抒情?哪些句子属于写景?能说出来这是什么写作手法吗?明确:第四句“乡书何处达,归雁洛阳边。

”直接抒情,其他三句属于写景。

先写景,再抒情,景为情设,情因景生,这是诗歌里常用的情景交融写作手法。

3.前面三句写景,各有特色,请问你最喜欢哪一句?说说你的感受和理由?设想:分小组交流各自的感受与观点,然后请几位同学登台讲述。

次北固山下教学目标:1、理解诗歌的内容,领会名句所包含的哲理意义。

2、体味诗歌情景交融的特点和谴词造句的妙处。

3、继续学习律诗的格律常识。

重难点分析:1、颈联中所包含的哲理意义。

2、本诗情景交融的写作特点。

教学时数:一课时教学过程一、导入“诗以言志”,确实,在春秋战国时代,不会吟诗,意味着在任何社交场合你都无法表达自己的愿望,因为所有的人都必须吟唱《诗经》中的诗句来和对方交流。

因此,在诗歌中自然而然流露出诗人的情志就一直是中国古典诗歌的传统。

在唐朝,这种传统的表现形式一般以抒发诗人的情感、志向为主,到了宋朝,世人都崇尚讲究理趣的诗歌,所以这种古已有之的传统就主要体现于诗句所包含的哲理意义上了。

今天我们就要来学一首千古传颂的蕴含深刻哲理的诗--《次北固山下》。

二、学习律诗的格律常识在学习诗歌之前,应先了解有关诗歌的常识。

通常所说的诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。

唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫古体诗。

如《观沧海》。

而把唐朝新出现的律诗、绝句叫近体诗。

如《钱塘湖春行》就是律诗,《登鹳雀楼》就是绝句。

律诗,因格律要求严格而得名,有五言律诗、七言律诗两种,;律诗的格律规定---限制了对仗,八句可分为四联,中间两联必须两两对仗,是两对对偶句。

以《次北固山下》为例说明:首联:(1)客路青山外,(2)行舟绿水前。

颔联:(3)潮平两岸阔,(4)风正一帆悬。

——对偶联颈联:(5)海日生残夜,(6)江春入旧年。

——对偶联尾联:(7)乡书何处达?(8)归雁洛阳边。

三、作者介绍王湾(693~751),字不详,洛阳(今河南洛阳)人。

唐代诗人。

开元初年任荥阳主薄,又参与编纂《群书四部录》,后任洛阳尉。

王湾博学工诗,诗虽流传不多,但在诗坛亨名甚大。

四、鉴赏诗歌(一)解题把船停靠在北固山下(二)品读欣赏1.朗读明义(1)参照注释,同桌互译诗句。

(2)不能解决的难点作好记录,在班上交流。

(3)请同学讲述诗歌内容。

立德践行慎教善导第1页共2页古代诗歌四首班级:七()主备人:课时数:2 课型:新复备人:日期:教学目标:1.诵读诗文,让学生养成良好的诵读习惯。

2.借助工具,让学生增强自读诗词的能力。

3.品析文章,让学生学会欣赏诗词的方法。

教学重点:欣赏诗词的方法、感知诗词的内容、领会诗歌的诗情。

教学难点:感知诗词的内容、领会诗歌的诗情。

第二课时教学目标:完成《次北固山下》和《天净沙·秋思》教学过程:一、导入新课,出示目标学生介绍作者,教师补充。

王湾,生卒年不详,洛阳(今属河南)人,于先天元年,即公元712年,也就是杜甫出生那年中了进士。

他曾往来于现在的江浙一带,在途经江苏省镇江市北固山时,写下了一首诗《次北固山下》。

二、初读诗歌,自主学习。

1.疏通文本,反复诵读。

领导学生朗读这首词,从语音、语调、语速等提示。

2.初读诗词,读懂内容。

三、再读诗歌,品读鉴赏。

1.这首诗描绘的是哪个季节的景色?从哪些地方可以看出?2.“潮平两岸阔,风正一帆悬”是诗人在何时何地见到的景象?为什么要特别提到“潮平”?四、品读诗歌,体会情感。

1.这首诗表达了作者怎样的思想感情?哪些词语流露出这种感情?2.为什么诗人突然想到要寄一封家书呢?五、本课小结六、真题演练小组合作,学习《天净沙·秋思》立德践行◆慎教善导第2页共2页一、作者介绍:1.马致远,号东篱,一说字千里,大都(今北京)人,元代戏曲作家、散曲家。

天净沙,曲牌名。

2.解题二、合作探究1.这首散曲描绘的是什么样的图景?2.这首散曲中有哪些意象?这些意象具有怎样的特点?3.表达什么样的感情?三、互动展示1.学生展示诵读成果。

2.讨论诵读中的疑难,交流感受。

3.教师点拨,强调重点。

四、当堂练习五、总结归纳1.尝试当堂背诵,点评学生课堂表现。

2.回顾赏析知识要点。

教学后记:。