侗族75431

- 格式:ppt

- 大小:4.38 MB

- 文档页数:7

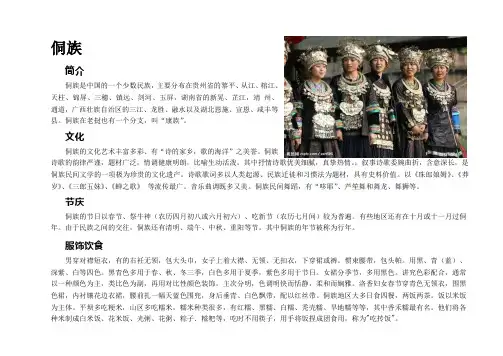

侗族简介侗族是中国的一个少数民族,主要分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、芷江,靖州、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水以及湖北恩施、宣恩、咸丰等县。

侗族在老挝也有一个分支,叫“康族”。

文化侗族的文化艺术丰富多彩、有“诗的家乡,歌的海洋”之美誉。

侗族诗歌的韵律严谨,题材广泛,情调健康明朗,比喻生动活泼。

其中抒情诗歌优美细腻,真挚热情。

;叙事诗歌委婉曲折,含意深长,是侗族民间文学的一项极为珍贵的文化遗产。

诗歌歌词多以人类起源、民族迁徙和习惯法为题材,具有史料价值。

以《珠郎娘姆》、《莽岁》、《三郎五妹》、《蝉之歌》等流传最广。

音乐曲调既多又美。

侗族民间舞蹈,有“哆耶”、芦笙舞和舞龙、舞狮等。

节庆侗族的节日以春节、祭牛神(农历四月初八或六月初六)、吃新节(农历七月间)较为普遍。

有些地区还有在十月或十一月过侗年。

由于民族之间的交往,侗族还有清明、端午、中秋、重阳等节。

其中侗族的年节被称为行年。

服饰饮食男穿对襟短衣,有的右衽无领,包大头巾,女子上着大襟、无领、无扣衣,下穿裙或裤。

惯束腰带,包头帕。

用黑、青(蓝)、深紫、白等四色。

黑青色多用于春、秋、冬三季,白色多用于夏季,紫色多用于节日。

女裙分季节,多用黑色。

讲究色彩配合,通常以一种颜色为主,类比色为副,再用对比性颜色装饰。

主次分明,色调明快而恬静,柔和而娴雅。

洛香妇女春节穿青色无领衣,围黑色裙,内衬镶花边衣裙,腰前扎一幅天蓝色围兜,身后垂青、白色飘带,配以红丝带。

侗族地区大多日食四餐,两饭两茶。

饭以米饭为主体。

平坝多吃粳米,山区多吃糯米,糯米种类很多,有红糯、黑糯、白糯、秃壳糯、旱地糯等等,其中香禾糯最有名。

他们将各种米制成白米饭、花米饭、光粥、花粥、粽子.糍粑等,吃时不用筷子,用手将饭捏成团食用,称为"吃抟饭"。

侗族(侗语作Gaeml)是中国的一个少数民族,主要分布在贵州的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南的新晃、芷江,靖州、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水以及湖北恩施、宣恩、咸丰等县。

人口总数为296万人(2000年第5次人口普查)。

侗族在老挝也有分支,叫“康族”。

侗族的祖先可以追溯到秦汉时期的百越、干越,名称来自“溪洞”,这是当地人传统的行政单位。

中华人民共和国成立后将这些地方居民统称为侗族。

侗族人民信仰多神,崇拜自然物,整个民族经济发展迅速、文化丰富多彩。

1基本信息侗族(侗语作Gaeml)是中国的一个少数民族,主要分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、芷江,靖州、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水以及湖北恩施、宣恩、咸丰等县。

侗族在老挝也有一个分支,叫“康族”。

侗族的祖先可以追溯到秦汉时期的百越、干越。

有研究指出江西的简称“赣”即来自古代侗族自称。

隋唐五代宋朝时期的“僚”、元明清时期的“峒人”,后来又有许多汉族人来到他们的居住地,与当地人混合而成。

侗族的名称来自“溪洞”,这是当地人传统的行政单位,今天当地还有许多地名叫“洞”。

中华人民共和国成立后将这些地方居民统称为侗族。

根据200 0年第五次全国人口普查统计,侗族人口数为2960293。

侗族自称Gaeml(发音近似于汉语的“干”、“佄”或“更”字),依据联合国倡导的“名从主人”原则,国际标准译名为“Kam”、“Kam People”。

侗族的名称,最早以“仡伶”,见于宋代文献。

明、清两代曾出现“峒蛮”、“峒苗”、“峒人”、“洞家”等他称。

新中国成立后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族使用侗语,属壮侗语系,分南、北部两个方言。

原无文字,沿用汉文,1958年设立了拉丁字母形式的侗文方案。

现在大部分通用汉文。

主要从事农业,兼营林木。

林业以产杉木著称。

以生产鱼粳稻为主,选育栽培有本民族独特优质的水稻品系——“香禾糯”(Kam Sweet Rice) ;善用稻田养鱼,创造和传承了以“稻鱼鸭共生”为特点的侗乡有机农业文化遗产。

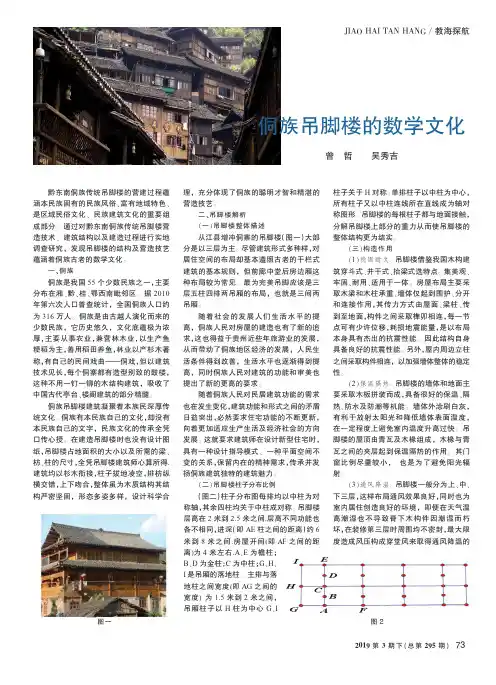

侗族数学文化面面观关键词:广西侗族、传统建筑、家具、文化研究、文化遗产保护与传承广西侗族传统建筑与家具作为中华民族优秀文化遗产的重要组成部分,具有独特的历史、文化和艺术价值。

本文将对广西侗族传统建筑与家具的文化内涵进行深入探究,以期引起更多人对这一濒临消失的文化宝藏的,进而为保护与传承中华民族优秀文化遗产贡献力量。

广西侗族主要分布在桂林、柳州、南宁等地区,有着悠久的历史和灿烂的文化。

他们信仰多神教,崇拜自然和祖先,注重传统文化的传承。

在民俗习惯方面,广西侗族注重团结互助、尊老爱幼,以歌会、舞蹈等形式传承本民族文化。

广西侗族还拥有自己独特的语言和音乐,如侗族大歌等,成为其文化特色之一。

宫殿:作为侗族村寨的政治、文化和经济中心,宫殿建筑具有较高的艺术价值和历史价值。

其特点是结构严谨、布局有序,多以木结构为主,如广西三江程阳风雨桥。

庙宇:侗族人信仰多神教,庙宇是他们祭祀祖先和神灵的地方。

庙宇建筑风格庄重古朴,多建在村寨附近的山上或水源处,如桂林龙胜县的庙宇群。

民居:广西侗族民居具有鲜明的民族特色,以木结构为主,注重装饰和色彩。

民居的布局和设计体现了侗族人民对自然和环境的尊重,如广西桂林市龙胜各族自治县的木楼群。

桥梁:广西侗族桥梁建筑以其独特的结构和优美的造型著称,如广西三江程阳风雨桥。

这些桥梁不仅是交通枢纽,也是侗族人民的骄傲和文化遗产。

广西侗族家具作为传统建筑的重要组成部分,具有独特的设计风格和工艺特点。

其家具材料以木材为主,特别是侗族的传统用材杉木和松木。

这些木材具有易加工、耐用、环保等特点,也符合侗族人民的审美趣味。

在样式方面,广西侗族家具以简洁大方、实用为主。

以桌椅为例,通常采用直线和几何形状作为主要设计元素,结构简单却又不失稳重。

侗族家具的装饰也很有特色,多采用雕刻、彩绘等工艺,图案丰富多样,寓意吉祥如意。

面对现代社会的发展和变迁,广西侗族传统建筑与家具文化的保护与传承显得尤为重要。

为此,本文提出以下几点建议:加强宣传教育:通过各种渠道和形式,如影视作品、文学作品、学术研究等,加强对广西侗族传统建筑与家具文化的宣传和教育,提高公众对这一文化的认识和了解。

侗族研究报告引言侗族是中国的一个少数民族,主要分布在贵州、湖南、广西等地。

侗族文化丰富多样,包括语言、服饰、习俗等方面都具有独特的特点。

本文将对侗族进行深入研究,探讨侗族民俗文化的传承与发展。

1. 侗族概述侗族是中国56个民族之一,属于汉藏语系的侗傣支,人口约为300万。

侗族主要分布在贵州、湖南、广西等地。

侗族的祖先是古代的百越人,历史悠久,文化底蕴深厚。

2. 侗族语言侗族有自己独特的语言,属于汉藏语系的侗傣语群。

侗傣语包括侗语和傣语两个大的分支。

侗语是侗族人民日常交流的语言,大多数侗族人都能说侗语。

傣语主要分布在云南地区。

3. 侗族服饰侗族的服饰非常华丽多彩,体现了侗族人民的审美观和文化传统。

侗族男女的服装各有特点。

男性常穿蓝色或黑色长衫,衣襟上有刺绣和银饰,下身配以黑色裤子和高筒皮靴。

女性则着装更为华丽,穿着绣花的上衣、色彩鲜艳的长裙和腰带,戴着银饰和花朵装饰的发饰。

4. 侗族音乐侗族音乐是侗族文化中重要的组成部分之一。

侗族人民以歌唱表达情感和寄托希望、祈祷。

侗族音乐具有独特的旋律和节奏,常常伴随着吹奏竹笛、弹奏板胡等传统乐器。

侗族的舞蹈也是音乐的重要配套,以舞龙、舞狮等舞蹈形式为主。

5. 侗族节日侗族有许多丰富多彩的传统节日,其中最重要的是侗族过大年。

侗族过大年的习俗非常独特,包括贴窗花、燃放鞭炮、舞狮等活动。

此外,侗族还有祭山节、祭祖节等重要节日,这些节日体现了侗族人民的传统文化和信仰。

6. 侗族建筑侗族的传统建筑是木质结构,建筑风格独特美观。

侗族建筑常见的有“侗寨”和“侗楼”,是侗族人民居住和集会的场所。

侗寨通常建在山坡或河边,是由多个木质建筑构成的小型村落。

侗楼则是侗族人民集体居住的建筑群,多层楼,风格独特。

7. 侗族工艺品侗族人民善于制作各种工艺品,如银饰、刺绣、木雕等。

侗族的银饰非常精美,包括戒指、耳环、项链等,常常镶嵌着珍贵的宝石和彩色水晶。

侗族的刺绣技艺也非常高超,刺绣作品通常配以花鸟、山水等图案,色彩鲜艳。

少数民族之侗族小资料一、全国侗族分布我国的侗族分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、靖县、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水等县。

根据20010年第六次全国人口普查统计,侗族人口数为2879974。

秦、汉时期,在今广东、广西一带聚居着许多部落,统称之为“骆越”(“百越”的一支)。

每个氏族或村寨,皆由“长老”或“乡老”主持事务,用习惯法维护社会秩序。

“合款”分大小。

“小款”由若干毗邻村寨组成;“大款”由若干“小款”联合。

“小款首”由寨内公推,“大款首”由“小款首”商定。

共同议定的“款约”必须遵守,款民大会是最高权力组织,凡成年男子均须参加,共议款内事宜。

这种组织一直保存到清朝末期和中华民国初期。

二、全国各地侗族自治县成立中华人民共和国成立后,1951年8月19日,广西龙胜县侗族人民和壮、瑶、苗等兄弟民族建立了龙胜各族自治县。

1952年12月3日建立了广西三江侗族自治县。

1954年5月7日建立了湖南通道侗族自治县。

1956年7日23日建立了贵州黔东南苗族侗族自治州。

同年12月5日建立了湖南新晃侗族自治县。

1984年11月7日建立了贵州省玉屏侗族自治县。

民族区域自治政策的贯彻和实施,实现了侗族人民当家作主的愿望。

三、侗族穿饰侗族人民大都穿自纺、自织、自染的侗布,喜青、紫、白、蓝色。

男子装束,近城镇者与汉族无异,唯边远山区略有差别,穿右衽无领短衣,着管裤,围大头帕。

有的头留顶发。

妇女装束各地互有差别,有着管裤、衣镶托肩、钉银珠大扣、结辫盘头者;有衣长齐膝、襟边袖口裤脚有滚边或花边、挽盘发者;有着大襟衣、大裤管、柬腰带、包头帕、挽头髻者;有着对襟衣、衬胸布、围褶裙、系围腰、着脚套或裹绑腿、髻插银椎者;有宽袖大襟、衣滚绣有龙凤花卉、长裙过膝,梳盘发者;也有着汉装者。

一般都喜欢戴银饰。

四、侗族饮食侗族人民的饮食以大米为主要食物,平坝地区以粳米为主,山区则多食糯米。

概述:聚居在中国湖南、贵州、⼴西 3省区相毗邻的⼴⼤地区,⼈⼝1425100⼈(1982年统计)。

主要分布在贵州省、湖南省湖北省和⼴西壮族⾃治区毗邻。

侗语属汉藏语系壮侗语族侗⽔语⽀,由古越语发展⽽来,侗语以贵州锦屏南部侗、苗、汉等民族杂居地带为界,分成南北两个⽅⾔区,北部⽅⾔受汉语影响较多,吸收汉语语词和语法形式较多,南部⽅⾔则基本保持了古侗语原貌。

南、北⽅⾔⼜主要以语⾳差异为依据,各分3个⼟语。

两种⽅⾔虽有差异,但同源词平均超过70%以上,语法规则基本⼀致,操不同⽅⾔的⼈接触⼀段时间就能通话。

1949年前,侗族没有⽂字,民间流⾏汉字记录侗语。

解放后,党和政府重视侗族⽂字的创制⼯作,经语⾔⼯作者⾟勤努⼒,1958年,在贵阳召开的有侗族代表参加的侗族语⾔⽂字科学讨论会上,通过了《侗⽂⽅案(草案)》,从此,侗族⼈民有了⾃⼰的⽂字。

它是采⽤拉丁字母的拼⾳⽂字。

历史:侗族源于古代“百越”族系,由秦汉时期的“百越”的⼀⽀“骆越”发展⽽来,到了魏晋南北朝以后,属于“骆越”的部落泛“僚”,唐宋时期“僚”开始分化,侗族从中分离出来。

关于侗族是否现分布地区的原住居民,学术界有多种说法,有的认为侗族是⼟著居民,有的认为侗族由外地如两⼴、江西、浙江、福建等地迁徙⽽来,有的认为侗族以⼟著居民为基本成分,融合了别处迁徙来的民族,⽬前尚未有定论。

侗族⼤概在唐宋时期成为单⼀民族,其居住地在唐代称“溪洞”,唐王朝在此地设置了州郡,任命当地⼤姓⾸领为官,没有派兵驻守,此后,在宋、元、明及清朝初期,统治者基本沿袭了唐朝以来的⼟官“羁縻”制,明朝出现了“⼟流并存”的统治局⾯,到了清雍正年间改⼟归流后,侗族居住地才基本纳⼊了流官的统治范围,⼟司制逐渐废除。

在国民党统治时期,国民党政府在侗族地区推⾏了保甲制。

其社会发展据史学家研究,有的认为在唐代以前仍处于原始社会,在唐代直接向封建社会过渡;有的认为其在唐代前已经过了奴⾪制社会,然后进⼊封建社会。

2006~侗族非物质文化遗产保护发展报告侗族是我国56个民族中的一员,现有人口2879974人(全国第六次人口普查),主要分布在贵州、广西、湖南三省区,湖北省也有分布,其他散居在全国其他地区。

侗族民风淳朴,文化底蕴丰厚,民谚“侗人文化三样宝:鼓楼、大歌和花桥”高度概括了侗族人民的文化。

侗族没有文字,靠口传心授来传承他们的民族文化。

“汉族有书传书本,侗家无字传歌声,祖辈传唱到父辈,父辈传唱到儿孙。

”侗族文化尽管经历了沧桑的历史,仍较好地保存了下来,引起了世人的关注。

侗族非物质文化遗产是优秀的民族文化,它们的存在和发展不仅有利于维系侗族地区的稳定,增强侗族人民的民族自豪感,还有利于丰富我国的民族文化。

因此,侗族非物质文化遗产的保护和传承显得尤为重要。

一侗族非物质文化遗产名录保护基本情况侗族文化历史悠久,底蕴深厚,非物质文化遗产项目也较多。

侗族非物质文化遗产不仅享誉国内,在世界非物质文化遗产中也是一朵奇葩。

侗族非物质文化遗产有2项被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》(包含1项相关但非正式项目),有15项被国务院列入《国家级非物质文化遗产名录》(含扩展名录)。

(一)侗族的世界级非物质文化遗产1.侗族大歌2009年,侗族大歌被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

侗族大歌俗称“嘎老”(侗语),意为宏大古老之歌,是一种“众低独高”之乐,须由三人以上演唱。

它以多声部、无指挥、无伴奏为显著特点,是一种罕见的音乐艺术。

侗族大歌不仅是一种音乐艺术,还蕴含了侗族的社会结构、婚姻关系等文化内涵,具有重要的艺术审美价值和学术研究价值。

2.侗族传统木结构营造技艺(非正式)2009年,中国传统木结构营造技艺成功入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。

胡艳丽在文章中介绍侗族非物质文化遗产的分布现状时,提到了“传统木结构营造技艺”。

[1]远在三国时期,侗族祖先“依树积木,以居其上,名曰干栏”,此后,逐渐形成了木构建筑营造技艺。

侗族文化侗族是我国少数民族中重要的一员,据历史考证,形成于唐宋时期。

迄今已有1300多年的历史,侗族在这一千多年的开展中,通过民族自身的实践、创造和提高和来自汉等兄弟民族文化的交流、感染、融合而形成了独具特色的侗族文化。

侗族主要分布在贵州省的天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、剑河、三穗、镇远、铜仁、江口等县〔市〕和玉屏侗族自治县,湖南省的通道、新晃、芷江、靖州等侗族自治县及绥宁、会同、黔阳等县,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水、罗城、环江等自治县。

此外湖北省的恩施、宣恩、咸丰等县〔市〕还有数万人。

侗族有自己的语言,属汉藏语系壮侗语侗水语支。

原无民族文字,20世纪50年代创制了侗文。

现在大局部通用汉文。

主要从事农业,兼营林木。

以生产鱼粳稻为主,善用稻田养鱼。

林业以产杉木著称。

侗族有自己的语言,多通汉语。

原无文字,1958年设计了以拉丁字母形式的拼音文字。

有自己的民间戏曲——侗戏。

侗族的箫与笛是中国传统的乐器之一。

侗族还以建筑艺术见长。

每个寨子都有造型别致的木楼。

这种不用一钉一铆的木结构建筑吸收1了中国古代亭台、楼阁建筑的局部精髓。

侗族----历史侗族来源于秦汉时期的“骆越〞〔“百越〞中的一支〕。

古代侗族先民原来居住在广西梧州一带,后来一局部向东移动到贵州、湖南一带;另一局部移至广西定居下来。

12-13世纪,江南一些汉族人因战乱而迁到侗族地区;14世纪,从江西迁移来大批的汉族农民;14世纪末,又在侗族地区屯军,军人多为江西籍的汉族人。

以上这些移民和屯军,以后有大局部融合到侗族中。

侗族----习俗侗族家里来了贵客,通常要拿出最好的苦酒和腌制多年的酸鱼、酸肉及各种酸菜进行款待,因而有“苦酒酸茶〞待贵客之说。

侗族民间用鸡、鸭待客时,首先主人要把鸡头、鸭头或鸡爪、鸭蹼敬给客人。

客人应双手接过,或转敬给席上的长者,以表示主客之间互相尊重,以诚相待。

到侗族家里做客,食用腌鱼时,主人将一堆酸鱼块放入客人碗中,但客人最好不要吃光,留1、2块,以表示“有吃有余〞。

公元6到9世纪在今侗族居住地的专管少数民族的州对所辖地区称“峒”或“溪洞”。

这是管理少数民族的行政单位,并加以编号。

现在该地区的一些村寨仍叫“洞”。

此名慢慢变成对他们的称呼,新中国成立后,统称为“侗族”。

截止1990年侗族人口总数为251.401万人。

分布在贵州、湖南、广西三省(区)交界地区。

侗族来源于秦汉时期的“骆越”(“百越”中的一支)。

古代侗族先民原来居住在广西梧州一带,后来一部份向东移动到贵州、湖南一带;另一部份移至广西定居下来。

12-13世纪,江南一些汉族人因乱战而迁到侗族地区;14世纪,从江西迁移来大批的汉族农民;14世纪末,又在侗族地区屯军,军人多为江西籍的汉族人。

以上这些移民和屯军,以后有大部份融合到侗族中。

侗语,属汉藏语系壮侗语族侗水语支。

分南北两方言区,但差异不大。

现在多数人能说汉语,有的地方完全说汉语。

侗族原来没有自己的文字,1958年设计了以拉丁字母为基础的文字方案,但没推行起来,现在基本通用汉语。

信仰多神,崇拜祖先,特别崇拜女性祖先“萨母”,各寨都建有“萨母祠”或神坛供奉她。

有的地方受汉族影响,还信汉族的一些神。

相信灵魂不死。

佛教也有流传,有庵堂寺庙,但信奉的人不多。

基督教、天主教也曾传入,但信奉者也不多。

侗族文化艺术丰富多彩,有“诗的家乡,歌的海洋”之称。

侗族大歌、芦笛舞、侗戏、斗牛会是传统的文化娱乐活动。

侗族一般实行一夫一妻制,婚前有行歌坐月,婚后有“不落夫家”的习俗。

男女青年交往自由,女青年以来的访的男青年多为荣。

男青年去时,每人都手提一个灯笼,晚上谁家的灯笼挂的多,说明谁家的女儿出众,其父母也很得意。

过节时,男女青年唱对歌表示爱情。

男人穿对襟或右衽无劣谔衣,包大头巾;妇女穿大襟无领上衣,穿百摺裙,束腰带和绑腿,包头帕,留长辫。

以大米为主食,山区多吃糯米。

好饮酒,嗜好酸辣味。

打油茶、鱼生、腌鱼为自食和待客的上等佳肴。

多数地区的侗族过春节,也有的地区在十月或十一月择日“过侗年”。