中国历代量制演变简表

- 格式:doc

- 大小:99.50 KB

- 文档页数:6

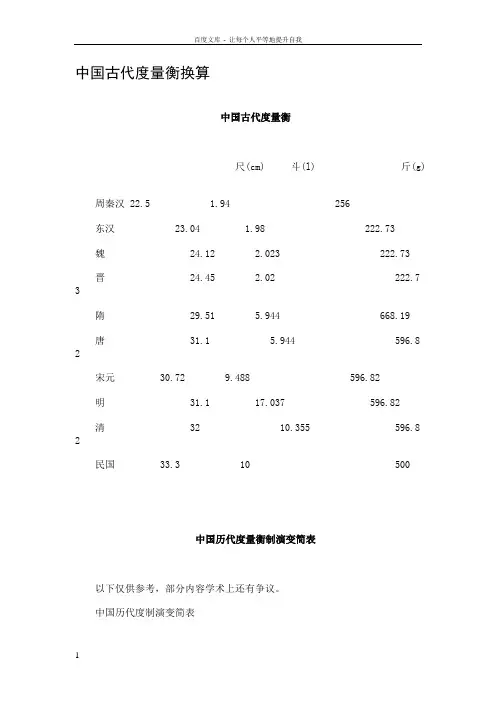

中国古代度量衡换算中国古代度量衡尺(cm) 斗(l) 斤(g) 周秦汉 22.5 1.94 256东汉23.04 1.98 222.73魏 24.12 2.023 222.73晋 24.45 2.02 222.73隋 29.51 5.944 668.19唐 31.1 5.944 596.82宋元 30.72 9.488 596.82明 31.1 17.037 596.82清 32 10.355 596.82民国 33.3 10 500中国历代度量衡制演变简表以下仅供参考,部分内容学术上还有争议。

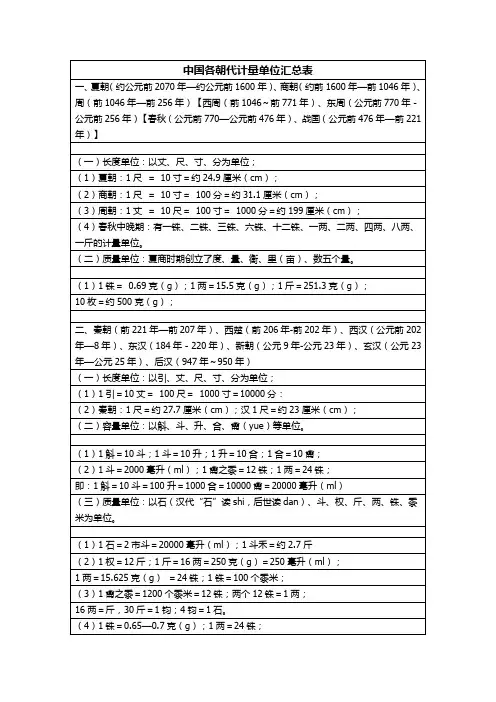

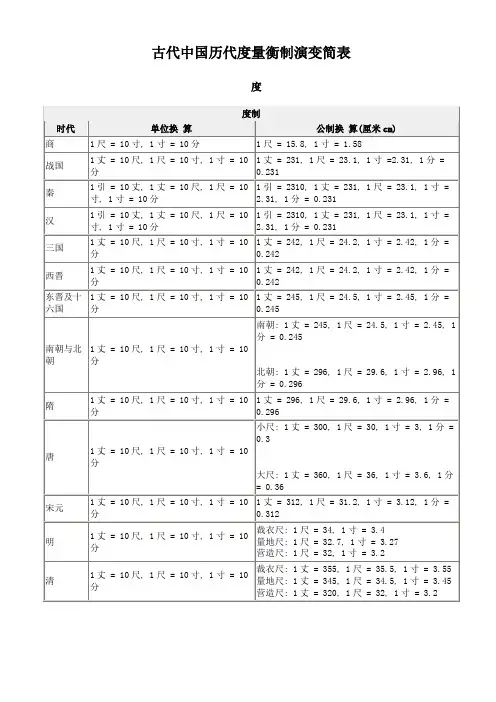

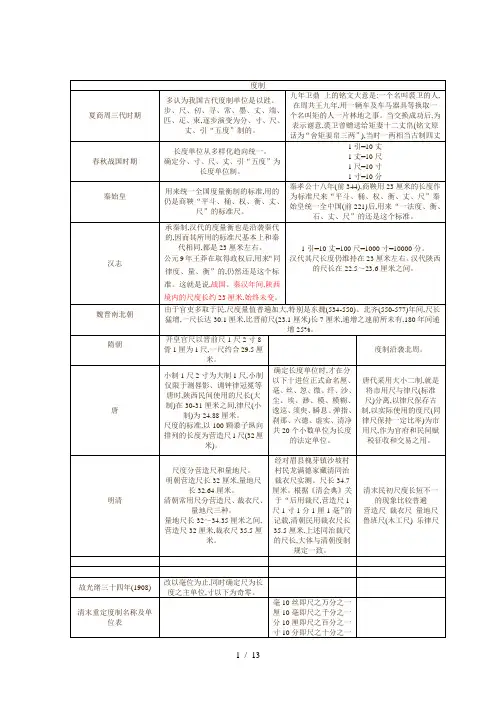

中国历代度制演变简表时代度制统一换算(厘米)商 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1尺 = 15.8, 1寸 = 1.58战国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 231, 1尺 = 23.1, 1寸 =2.31 1分 = 0.231秦 1引 = 10丈, 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1引 = 2310, 1丈 = 2311尺 = 23.1, 1寸 = 2.31 1分 = 0.231汉 1引 = 10丈, 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1引 = 2310, 1丈 = 2311尺 = 23.1, 1寸 = 2.31 1分 = 0.231三国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 242, 1尺 = 24.2 1寸 = 2.42, 1分 = 0.242西晋 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 242, 1尺 =24.2 1寸 = 2.42, 1分 = 0.242东晋及十六国 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 245, 1尺 = 24.5 1寸= 2.45, 1分 = 0.245南北朝 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 245, 1尺 = 24.51寸 = 2.45,1分 = 0.245 1丈 = 296, 1尺 = 29.6 1寸 = 2.96, 1分 = 0.296隋 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 296, 1尺 = 29.61寸= 2.96, 1分 = 0.296唐 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分小尺:1丈 = 300, 1尺 = 30 1寸 = 3,1分 = 0.3大尺:1丈 = 360, 1尺 = 361寸 = 3.6, 1分 = 0.36宋元 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 312, 1尺 =31.2 1寸 = 3.12, 1分 = 0.312明 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分裁衣尺:1尺 = 34, 1寸 = 3.4量地尺:1尺 = 32.7, 1寸 = 3.27营造尺:1尺 = 32, 1寸 = 3.2清 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分裁衣尺:1丈 = 355, 1尺 = 35.5, 1寸= 3.55量地尺:1丈 = 345, 1尺 = 34.5, 1寸 = 3.45营造尺:1丈 = 320, 1尺 =32, 1寸 = 3.2中国历代量制演变简表时代量制统一换算(毫升)战国齐:1钟 = 10釜, 1釜 = 4区1区 = 4豆, 1豆 = 4升秦:1斛 = 10斗, 1斗 = 10升楚:1筲 =5升三晋:1斛 = 10斗, 1斗 = 10升秦 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升 1斛 = 20000, 1斗 = 2000, 1升 = 200汉 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合1合 = 2龠, 1龠 = 5撮, 1撮 = 4圭 1斛=20000,1斗 = 2000, 1升 = 2001合 = 20, 1龠 = 10, 1撮 = 2, 1圭 = 0.5三国两晋 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合 1斛 =20450, 1斗 = 2045, 1升= 204.51合 = 20.45南北朝 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合 1斛 =30000, 1斗 = 3000, 1升 =300 1合 = 30隋 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合开皇:1斛 = 60000, 1斗 =6000,1升=6001合 = 60大业:1斛 =20000, 1斗 =2000, 1升=200 1合 = 20唐 1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合大:1斛 = 60000, 1斗 =6000, 1升 =6001合 = 60小:1斛 =20000, 1斗 =2000, 1升=200 1合 = 20宋 1石 = 2斛,1斛 = 5斗, 1斗 = 10升 1升 = 10合 1石 = 67000,1斛 =33500,1斗 = 6700, 1升 = 670,1合 = 67元 1石 = 2斛,1斛 = 5斗, 1斗 = 10升 1升 = 10合 1石 = 95000,1斛 = 47500, 1斗 = 9500, 1升 = 950,1合 = 95明 1石 = 2斛,1斛 = 5斗, 1斗 = 10升 1升 = 10合 1石 = 100000,1斛 = 50000, 1斗 =10000, 1升 = 1000,1合 = 100清 1石 = 2斛,1斛 = 5斗, 1斗 = 10升 1升 = 10合 1石 = 100000,1斛 = 50000, 1斗 =10000, 1升 = 1000,1合 = 100中国历代衡制演变简表时代衡制统一换算(克)战国楚:1斤 = 16两, 1两 = 24铢赵:1石 = 120斤, 1斤 = 16两, 1两 = 24铢魏:1镒 = 10釿, 1釿 = 20两秦:1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢1斤 = 250, 一两 = 15.61铢 = 0.651石 = 30000, 1斤 = 2501两 = 15.6, 1铢 = 0.651镒 = 3151釿 = 31.51石 = 30360, 1钧 = 75901斤 = 253, 1两 = 15.81铢 = 0.69秦 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢 1石 = 30360, 1钧 = 7590 1斤 = 253, 1两 = 15.81铢 = 0.69汉 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢1石 =29760, 1钧 = 74401斤 =248, 1两 = 15.5, 1铢 = 0.651石 = 26400, 1钧 = 66001斤 = 220, 1两 = 13.8, 1铢 = 0.57三国 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢 1石 = 26400, 1钧 = 6600 1斤 = 220, 1两 = 13.8, 1铢 = 0.57两晋 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢 1石 = 26400, 1钧 = 6600 1斤 = 220, 1两 = 13.8, 1铢 = 0.57南北朝 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢梁、陈:1斤 = 220,南齐:1斤 = 330,北魏、北齐:1斤 = 440,北周:1斤 = 660隋1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢大:1石 = 79320, 1钧 = 19830, 1斤 = 661, 1两 = 41.3小: 1石 = 26400, 1钧 = 6600, 1斤 = 220, 1两 =13.8唐 1石 = 4钧, 1钧 = 30斤1斤 = 16两, 1两 = 24铢 1石 = 79320, 1斤 = 661 1两= 41.3, 1钱 = 4.13 1分 = 0.41宋 1石 = 120斤, 1斤 = 16两1两 = 10钱, 1钱 = 10分 1石 = 75960, 1斤 = 633, 1两 = 401钱 = 4, 1分 = 0.4元 1石 = 120斤, 1斤 = 16两1两 = 10钱, 1钱 = 10分 1石 = 75960, 1斤 = 633, 1两 = 401钱 = 4, 1分 = 0.4明 1石 = 120斤, 1斤 = 16两1两 = 10钱, 1钱 = 10分 1石 = 70800,1斤 = 590, 1两 = 36.9, 1钱 = 3.69, 1分 = 0.37清 1石 = 120斤, 1斤 = 16两1两 = 10钱, 1钱 = 10分 1石 = 70800,1斤 = 590, 1两 = 36.9, 1钱 = 3.69, 1分 = 0.37。

![[古代一两等于多少文]中国古代一两银子等于现在多少钱?](https://uimg.taocdn.com/3567e01a4b7302768e9951e79b89680203d86bf6.webp)

[古代一两等于多少文]中国古代一两银子等于现在多少钱?篇一: 中国古代一两银子等于现在多少钱?一两银子到底值多少钱?现在很多人其实是毫无概念的。

特别以目前热播的不少古装电视剧为极端:其中居然出现“两个馒头一碗汤5两银子”、少奶奶一次赌博输掉一千万两银子”等等荒唐透顶的情节,甚至包括了金庸这样的大师似乎也对银两的货币价值没有进行深入研究。

大家都该记得郭靖初遇黄蓉,被她宰了一顿,结果“一结账,共是一十九两七钱四分”。

看过一些古籍就可以发现,一两银子的货币价值其实相当的高。

《红楼梦》里刘姥姥看到贾府上下一餐螃蟹24两银子,感叹说小户人家可以过一年了。

要知道刘姥姥家当时也算中产阶级的,有房有地还雇得起工人丫头,第一次上贾府打秋风,得了20两银子,千恩万谢的。

《明史》里也提到七品知县一年的正当俸禄只是45两白银。

而《射雕》时代在南宋中晚期,白银流通量还低于明清,其价值只能更高才对,这19两多一餐饭,不管是怎样难得的美味佳肴都似乎太过分了。

因为各朝代银两的货币价值都有所不同,那么现在一般推算古币值都采用一般等价物交换的方式来计算,对中国人来说千年不变的民生商品就是大米。

以下采用太平年间的大米物价记录为标准,进行一个粗略的推算,大致可以得出银两的货币价值答案。

史载明朝万历年间一两银子可以购买一般质量的大米二石,当时的一石约为94.4公斤,一两银子就可以买188.8公斤大米,就是377.6斤。

现在我国一般家庭吃的大米在一斤1.5元至2元之间,以中间价1.75元计算,可以算出明朝一两银子=人民币660.8元。

由于《红楼梦》故事虽以清朝为原型,生活状况却以明朝为蓝本,姑且以明朝的银两价值计算,刘姥姥拿到了一万三千多元的过年费,当然很高兴了;而郭靖则付出了超出一万二千元人民币一餐饭钱,还是在张家口这样一个小地方,太夸张了吧。

郭靖就算傻,但穷苦出身,不可能不知道钱的价值,黄蓉更不可能挨店家的这一宰吧。

这一两银子要是拿到唐朝就购买力而言更是高得吓人了。

中国历代行政区划变迁大纲一、行政区划层级的变化1、秦汉的两级制向魏晋南北朝的州、郡、县三级制转变2、隋唐前期的州、县二级制向唐后期至宋辽金的道、州、县三级制转变3、元代的多级制向明清的省、府、县三级制转变二、行政区划幅员的变化1、县级政区的幅员变化2、统县政区的幅员变化3、高层政区的幅员变化三、行政区划边界的变迁1、山川形便的原则2、犬牙相制的原则知识点汇总T01:郡县制的起源知识点说明:介绍了郡和县的历史起源及发展,指出郡县制并非老早就有,也非起于秦始皇统一中国。

T02:分封制和郡县制知识点说明:介绍了分封制和郡县制的不同形式和性质,应避免将两者混为一谈,两者虽是不同历史时期的产物,但郡县制并非直接继承分封制,两者之间有个延续的过程。

T03:基层政区、统县政区、高层政区知识点说明:介绍了行政区划的不同层级政区的特点以及各自演变的规律。

T04:山川形便、犬牙相制知识点说明:介绍了历史上行政区划边界划定的两个基本原则,以及中央政府在不同时期对于这两个原则的运用以及背后所体现的政治背景。

正文中国历代行政区划变迁今天我们讲的这一讲是中国历代行政区划的变迁。

其实我们每个人都在一定的行政区划当中生活,但是不一定有人会注意到行政区划变迁的历史,因为这其实也是一个比较专门的学问。

我们今天大概把中国两千五百年以来的行政区划变迁作一个简单的介绍。

公元前221年(秦始皇二十六年),秦始皇刚刚统一中国就召开了一个重要的会议。

这个会议有两项议程,一是议帝号,二是定制度。

议帝号就是秦始皇把自己的称号定为皇帝,他认为自己功过三皇五帝,所以就把三皇五帝的称号合起来,叫做皇帝,他就称为秦始皇帝。

这个帝号的议定就是表示皇权专制的出现,另外一个定制度,就是确定如何来划分全国的行政区划。

最终分天下为三十六郡,每个郡之下设若干县。

这个制度虽然在秦统一之前就已经在局部地区实行,但是在统一的国家中却是第一次实行。

因为统一的国家也是秦始皇第一次缔造的。

中国法制史(一)各个朝代法律制度1.西周至秦汉、魏晋时期(1)西周西周法律思想以德配天、敬天保民、明德慎罚礼治,亲亲、尊尊、长长,礼不下庶人、刑不上大夫法律形式礼刑法制度奴隶制五刑民事法律制度契约关系质剂、傅别租赁契约婚姻制度同姓不婚、六礼、七出三不去继承嫡长予继承制司法制度主要司法机关周王、大小司寇主要诉讼制度狱讼有别、五听、三刺、五过、圜土(监狱)(2)春秋、战国、秦、汉春秋末期公布法律、成文法产生郑国子产“铸刑书”邓析“竹刑”晋国赵鞅、荀寅“铸刑鼎”战国成文法运动魏国李悝“法经”秦国商鞅变法、秦律秦刑事法律罪名危害皇权、财产、人身、渎职、社会管理、婚姻家庭刑罚生命刑、身体刑、劳役刑、财产刑、身份刑、耻辱刑、流放刑刑法原则区分故意过失等司法制度司法机关秦皇、廷尉诉讼制度公室告、非公室告检察制度开创性中央(御史台,长官为御史大夫、御史中丞)、地方(监御史)汉法律指导思想德主刑辅、礼刑并用春秋经义:亲属相隐、尊敬尊长、原心定罪刑事法律刑罚改革文帝、景帝刑罚改革法律原则矜老恤幼、亲属相隐、贵族官僚有罪先请司法制度司法机关重点掌握汉武帝时期设置的廷尉、司隶校尉、刺史司法制度春秋决狱、秋冬行刑(3)三国两晋南北朝朝代立法诉讼说明曹魏《魏新律》:将“具律”改为为“刑名”;八议入律律博士西晋《泰始律》:刑名、法例;礼律并重、五服制登闻鼓北魏北魏、南陈官当入律北魏明确死刑报请制度西魏西魏、北齐废除宫刑北齐北齐律名例重罪十条廷尉改为大理寺北周确立流刑五等之制刑法制度完善 2.隋唐宋至明清时期(1)隋、唐、宋隋立法新律、开皇律:封建五刑、“十恶”唐立法武德律(高祖)贞观律(太宗)《唐律疏议》(永徽律疏)主要内容:五刑、十恶、六杀、六赃、保辜司法制度司法机关大理寺、刑部、御史台诉讼制度唐六典“推换”承审官的回避制度证据与拷讯制度死刑三复奏、五复奏制度三司推事、小三司推事宋立法《宋刑统》、编敕刑事法律刑罚:折杖法、配役刑、凌迟(始于西辽、南宋正式确立)民事制度债法与契约制度、婚姻继承制度司法制度司法机关大理寺、刑部、御史台、提刑按察司、审刑院(太宗时设,神宗时撤)诉讼制度翻异别勘(2)明、清明立法《大明律》、《明大诰》、《大明会典》刑事法律奸党、廷杖制度化、充军刑事原则:从新从重,轻其所轻、重其所重司法制度(诸多创新)司法机构刑部、大理寺、都察院厂卫特务司法机构会审制度九卿会审、会官制度、朝审、大审清立法《大清律例》、大清会典司法制度会审制度九卿会审、秋审、朝审、热审 3.清末、民国时期清末变法修律⌒特点、影响预备立宪1908《资政院章程》、《咨议局章程》、《钦定宪法大纲》(第一个宪法性文件)。

亩里黄帝设“五量”中里步,即与度量衡分立设置这是因为上古时丈量之法尚未兴起,道路的长短,田亩的方狭只能以人步计算,步是亩里计量的基本单位。

陕西境内出土的周代铜器金文,记述着许多反映当时赐田和以田赔偿或交易的事实。

这些铭文都是以“田”为单位的。

如:1975年2月岐山县董家村出土的周共王五年(前927)“五祀卫鼎”铭文上有“余舍汝田五田”等语;《十批判书》提到周孝王年间的“舀鼎”上有以“五田”、“七田”赔偿盗禾之罪等字。

郭沫若著《大系考释》一书中提到的格伯簋上也有“四匹马换三十田”等语。

周方里是古代步里面积。

周制是为井田而立方里之名。

“井方一里,九百亩,八家受之,各家得私田百亩,公田十亩,余二十亩为庐舍。

春秋时代百亩、千亩、十万、七十万、一百万”的计数法六尺为步,步百为亩,亩百为夫,夫三为屋,屋三为井。

井方一里,是为九夫。

八家共之,各受私田百亩,公田十亩,是为八百八十亩,余二十亩以为庐舍。

”说明周代确定了步与尺之比率——一步六尺,百步为亩,这个基本概念。

据史料,亩制在历史上出现过两次变迁战国时期将周制百步为亩,改240步为亩,使周制百亩折为41.7亩秦田秦废井田,但仍沿用周制方里,仍为900亩不变亩位以上,百进为顷亩位以下,古有角名之分(即一亩作4份,1份为一角)里之长短据《夏候阳算经》卷上:“度地以5尺为步,360步为里”。

《平赋书》又说:“三百六十步谓之里”,此处里皆为大里。

5尺为步,360步合计为1800尺。

《大载·礼记》中载“三百步为里”,周制步为6尺,1里即为1800尺。

唐代变五尺为步,“里为三百六十唐朝凡天下之田,五尺为步,步二百四十为亩,百亩为顷。

武德七年:田广一步,长二百四十步为亩,百亩为顷。

开元二十五年(公元737),以5尺为步,240步为亩,1亩合6000平方尺,或60平方丈,与今市制相同。

唐以大尺为量地尺,1尺合今29.5cm,亩为522.15m2,合今0.783225亩,略计为0.783亩。

中国历代度制演变简表时代度制统一换算(厘米)秦1引=10丈1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1引=23101丈=2311尺=23.11寸= 2.311分=0.231汉1引=10丈1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1引=23101丈=2311尺=23.11寸= 2.311分=0.231三国1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1丈=2421尺=24.21寸= 2.421分=0.242西晋1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1丈=2421尺=24.21寸= 2.421分=0.242东晋1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1丈=2451尺=24.51寸= 2.451分=0.245南北朝1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1丈=2451尺=24.51寸= 2.451分=0.245 1丈=2961尺=29.6 1寸= 2.96 1分=0.296隋1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1丈=2961尺=29.61寸= 2.961分=0.296唐1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分小尺:1丈=3001尺=301寸=31分=0.3大尺:1丈=3601尺=361寸= 3.61分=0.36宋1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1丈=3121尺=31.21寸= 3.121分=0.312元1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分1丈=3121尺=31.21寸= 3.121分=0.312明1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分裁衣尺:1尺=341寸= 3.4量地尺:1尺=32.71寸= 3.27营造尺:1尺=321寸= 3.2清1丈=10尺1尺=10寸1寸=10分裁衣尺:1丈=3551尺=35.51寸= 3.55量地尺:1丈=3451尺=34.51寸= 3.45营造尺:1丈=3201尺=321寸= 3.2。

亩里黄帝设“五量”中里步,即与度量衡分立设置这是因为上古时丈量之法尚未兴起,道路的长短,田亩的方狭只能以人步计算,步是亩里计量的基本单位。

陕西境内出土的周代铜器金文,记述着许多反映当时赐田和以田赔偿或交易的事实。

这些铭文都是以“田”为单位的。

如:1975年2月岐山县董家村出土的周共王五年(前927)“五祀卫鼎”铭文上有“余舍汝田五田”等语;《十批判书》提到周孝王年间的“舀鼎”上有以“五田”、“七田”赔偿盗禾之罪等字。

郭沫若著《大系考释》一书中提到的格伯簋上也有“四匹马换三十田”等语。

周方里是古代步里面积。

周制是为井田而立方里之名。

“井方一里,九百亩,八家受之,各家得私田百亩,公田十亩,余二十亩为庐舍。

春秋时代百亩、千亩、十万、七十万、一百万”的计数法六尺为步,步百为亩,亩百为夫,夫三为屋,屋三为井。

井方一里,是为九夫。

八家共之,各受私田百亩,公田十亩,是为八百八十亩,余二十亩以为庐舍。

”说明周代确定了步与尺之比率——一步六尺,百步为亩,这个基本概念。

据史料,亩制在历史上出现过两次变迁战国时期将周制百步为亩,改240步为亩,使周制百亩折为41.7亩秦田秦废井田,但仍沿用周制方里,仍为900亩不变亩位以上,百进为顷亩位以下,古有角名之分(即一亩作4份,1份为一角)里之长短据《夏候阳算经》卷上:“度地以5尺为步,360步为里”。

《平赋书》又说:“三百六十步谓之里”,此处里皆为大里。

5尺为步,360步合计为1800尺。

《大载·礼记》中载“三百步为里”,周制步为6尺,1里即为1800尺。

唐代变五尺为步,“里为三百六十唐朝凡天下之田,五尺为步,步二百四十为亩,百亩为顷。

武德七年:田广一步,长二百四十步为亩,百亩为顷。

开元二十五年(公元737),以5尺为步,240步为亩,1亩合6000平方尺,或60平方丈,与今市制相同。

唐以大尺为量地尺,1尺合今29.5cm,亩为522.15m2,合今0.783225亩,略计为0.783亩。

中国历史悠久,历经多次演变和朝代更迭,依然屹立于今。

这个曾经世界上最强大的国家,有丰足的经济、文化、科技,当然,更有丰富的历史内容,本文为你简单解析中国历史上那些年,那些大事。

原始社会约170万年前到约公元前21世纪约170万年前元谋人生活在云南元谋一带约70-20万年前北京人生活在北京周口店一带约1.8万年前山顶洞人开始氏族公社的生活约0.5-0.7万年前河姆渡、半坡母系氏族公社约0.4-0.5万年前大汶口文化中晚期,父系氏族公社约4000多年前传说中的炎帝、黄帝、尧、舜、禹时期奴隶社会公元前2070年到公元前476年夏公元前2070年到公元前1600年公元前2070年禹传子启,夏朝建立商约公元前1600年到公元前1059年公元前1555年顷商汤于鸣条之战打败夏桀,夏朝灭亡。

公元前1300年商王盘庚迁都殷西周公元前1059年到公元前771年公元前1059年周武王于牧野之战击败商纣王的军队,商朝灭亡。

公元前841年国人暴动共和元年我国历史开始有明确纪年公元前771年犬戎攻入镐京,西周结束公元前770年周平王迁都洛邑东周公元前770年到公元前221年春秋时期公元前770年-公元前476年前722年:郑庄公平定共叔段之乱。

时为鲁隐公元年,史书《春秋》编年始于此。

前720年:周平王、郑庄公互派儿子为人质,周天子地位大为降低。

前707年:周桓王率诸侯军队伐郑,被郑庄公打败且肩膀中箭,诸侯争霸时代开始。

前704年:楚武王熊通称王,为诸侯称王之始。

前685年:齐桓公立,以管仲为相,实施变法。

前656年:齐桓公率诸侯联军迫楚国签订召陵之盟,成为春秋五霸之首。

前633年:晋文公率兵救宋,在城濮之战大败楚军,后会盟于践土,成为中原霸主。

前627年:秦、晋会战于殽,秦全军覆没,其后转向西发展,称霸西戎。

前597年:楚、晋会战于邲,楚大胜。

前579年:宋大夫华元调和晋、楚,为第一次弭兵会盟。

前576年:楚、晋会战于鄢陵,晋大胜,楚共王伤目。

——以赋税制度为例赋税是中国古代国家宏观管理经济的重要手段,是统治者为维护国家机器运转而强制征收的,并随土地制度或状况的变化而变化的。

而中国传统的所谓“皇粮国税”,其主体就是农业赋税。

从而赋税制度,作为中国古代主要经济制度之一,对社会发展产生了重要影响。

鉴于此,本文将对中国古代历史时期主要的赋税制度变迁带来的影响作简要梳理。

1春秋初税亩中国的土地制度演变情形,由古代的井田制到列国有所改革。

如:齐国“按田而税”;鲁国“初税亩”;楚国“量入修赋”;郑国“作邱赋”;鲁国“用田赋”。

规定不论公田(井田)和私田,一律按实际亩数征税。

这是我国征收土地税的开始。

它承认私田合法,这就承认了私田主人对土地的所有权。

加速了井田制的瓦解。

2xx赋税:编户制度政府把农民编入户籍(称为编户),实行按编户征收租赋和征收徭役、兵役的制度。

是国家征收赋税和征发徭役、兵役的依据。

编户齐民是国家赋税的主要承担者,农民的负担有四项:田租(土地税)、算赋和口赋(人头税)、徭役、兵役。

秦时因对匈奴和百粤用兵,再加上大兴土木,以及大量的人口迁徙,使得留居的农民负担“三十倍于古”的力役和“二十倍于古”的租税。

到汉初,刘邦为恢复万民凋敝的经济,下令将田赋减为“什五而税一”,同时丁税和徭役也大大减轻;文景时田赋更减为“三十而税一”,文帝时曾下令十多年不收田租。

这些措施对恢复和稳定当时的农业生产起到了极大的促进作用。

武帝时由于频繁用兵,赋税逐渐加重。

到东汉初年,曾恢复西汉景帝时“三十而税一”的制度,刘秀之后则又层层加重。

另一方面,编户制度的实行加剧了土地兼并,引发了阶级矛盾和社会危机。

其中少地或无地的农民为逃避难以负担的赋役,或托庇豪门,加强了豪强地主的势力,或沦为流民,成为社会动荡不安的重要因素。

史料表明,大量的编户齐民从政府的户籍中消失,加剧了国家的财政危机。

3隋唐租庸调制农业赋税政策发展到唐代,有了较重要的变化。

“租庸调制”得以完善。

“租庸调制”制定于隋朝,唐代得以完善,这是一种将三类封建财政征课并列进行的制度。