建构主义学习理论

- 格式:ppt

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:4

⼀、建构主义的思想渊源建构主义学习理论是⾏为主义发展到认知主义以后的进⼀步发展。

⾏为主义的基本主张是:(1)客观主义──分析⼈类⾏为的关键是对外部事件的考察;(2)环境主义──环境是决定⼈类⾏为的最重要因素;(3)强化──⼈们⾏动的结果影响着后继的⾏为。

⾏为主义的思想观念反映在教学上,认为学习就是通过强化建⽴刺激与反应之间的联结;教育者的⽬标在于传递客观世界的知识,学习者的⽬标是在这种传递过程中达到教育者所确定的⽬标,得到与教育者完全相同的理解。

⾏为主义者根本⽆视在这种传递过程中学⽣的理解及⼼理过程。

信息加⼯的认知主义者,基本上还是采取客观主义的传统。

他们认为世界是由客观事物的特征以及客观事物之间的关系所构成。

他们与⾏为主义者的不同之处在于强调学习者内部的认知过程。

教学的⽬标在于帮助学习者习得这些事物及其特性,使外界客观事物(知识及其结构)内化为其内部的认知结构。

建构主义是认知主义的进⼀步发展。

在⽪亚杰(J.Piaget)和早期布鲁纳的思想中已经有了建构的思想,但相对⽽⾔,他们的认知学习观主要在于解释如何使客观的知识结构通过个体与之交互作⽤⽽内化为认知结构。

⾃从20世纪70年代末,以布鲁纳为⾸的美国教育⼼理学家将前苏联教育⼼理学家维果斯基的思想介绍到美国以后,对建构主义思想的发展起了极⼤的推动作⽤。

维果斯基在⼼理发展上强调社会⽂化历史的作⽤,特别是强调活动和社会交往在⼈的⾼级⼼理机能发展中的突出作⽤。

他认为,⾼级的⼼理机能来源于外部动作的内化,这种内化不仅通过教学,也通过⽇常⽣活、游戏和劳动等来实现。

另⼀⽅⾯,内在智⼒动作也外化为实际动作,使主观见之于客观。

内化和外化的桥梁便是⼈的活动。

所有这些都对当今的建构主义者有很⼤的影响。

⼆、建构主义学习理论的不同取向建构主义本⾝并不是⼀种学习理论流派,⽽是⼀种理论思潮,并且⽬前正处在发展过程中,尚未达成⼀致意见,存在着不同的取向(Steffe&Gale,1995;Prawat,1996;陈琦、张建伟,1998)。

建构主义是学习理论建构主义是学习理论中行为主义发展到认知主义以后的进一步发展。

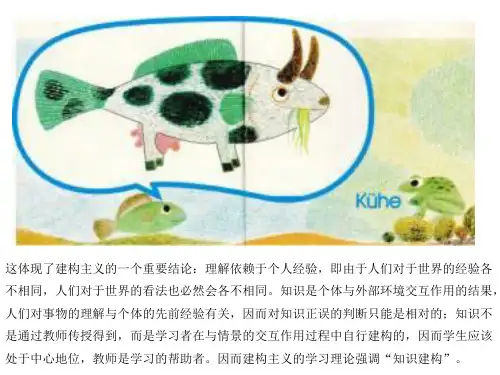

建构主义认为,世界是客观存在的,但是对于世界的理解和赋予意义却是由每个人自己决定的。

学习者是以自己的经验为基础来建构现实,由于个体的经验以及对经验的信念不同,于是对外部世界的理解也不同。

建构主义学习理论重视学生头脑中原有知识经验的作用,重视学习者在学习活动中的主观能动性。

建构主义源自关于儿童认知发展的理论,由于个体的认知发展与学习过程密切相关,因此利用建构主义可以比较好地说明人类学习过程的认知规律,即能较好地说明学习如何发生、意义如何建构、概念如何形成以及理想的学习环境应包含哪些主要因素等。

(1)建构主义的学习理论建构主义的学习理论主要反映在知识观、学习观、教学观、学生观、师生角色的定位及其作用、学习环境六个方面。

1)知识观。

建构主义者一般强调,知识并不是对现实的准确表征,它只是一种解释、一种假设,它并不是问题的最终答案。

相反,它会随着人类的进步而不断地被“革命”掉,并随之出现新的假设。

而且,知识并不能精确地概括世界的法则,在具体问题中,我们并不是拿来便用,一用便灵,而是需要针对具体情境进行再创造。

另外,建构主义认为,知识不可能以实体的形式存在于具体个体之外,尽管我们通过语言符号赋予了知识一定的外在形式,甚至这些命题还得不到普遍的认可,但这并不意味着学习者会对这些命题有同样的理解。

因为这些理解只能由个体基于自己的经验背景而建构起来,它取决于特定情境下的学习历程。

2)学习观。

学习不单单是知识由外到内转移和由教师向学生的传递过程,而且是学习者主动地建构自己的知识经验的过程,即通过新经验与原有知识经验的双向的相互作用,来充实、丰富和改造自己的知识、经验。

学习者不是被动的信息吸收者,相反,他要主动地构建信息的意义,这种建构不可能由其他人代替。

学习者的这种知识建构过程具有三个重要特征,即主动建构性、社会互动性、情境性。

3)学生观。

第四节建构主义学习理论建构主义(constructivism),也译作结构主义,是学习理论中行为主义发展到认知主义后的进一步发展,是当代教育心理学的一场革命。

皮亚杰(发展为激进建构主义,主要关注个体与物理环境的交互作用,对学习的社会性重视不够)、布鲁纳和维果斯基(社会建构主义)是建构主义的先驱者。

皮亚杰的建构主义被称之为个体建构主义,维果茨基的建构主义被称之为社会建构主义。

另外,布鲁纳的“认知-发现式学习理论”和奥苏贝尔的“认知-同化学习理论”也都具有明显的建构主义倾向。

基本思想:学习是建构过程,是通过新旧知识经验的相互作用实现的。

建构主义者关注个体如何以原有的经验、心理结构和信念为基础来构建知识,强调以学生为中心以及学习的主动性、社会性和情境性,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构。

一、建构主义知识观(1)知识不是对现实的客观反映和准确表征,只是人们借助于符号系统对客观现实作出的一种“解释”、“假设”,它不是问题的最终答案和标准答案。

因此,知识不是静止不变的,知识是发展的、演化的。

(2)不存在绝对的终极真理,知识是个人经验的合理化。

建构主义认为,人们是在根据自己有限的知识经验来建构知识的意义,因而人们无法确定他们所建构出来的知识是否就是世界的最终写照。

知识并不能准确无误地概括世界的规律和法则,它只是个人经验的合理化。

在具体的问题解决中,知识不可能一用就灵,而是要针对具体的问题情境对原来的知识进行加工改造。

(3)知识总是内在于主体的,知识不可能以实体的形式存在于个体之外,每一个学习者对知识的理解只能够由他自己基于自己的经验背景而建构起来,并取决于特定背景下的学习过程。

(4)知识不是被动接受的,而是认知主体积极建构的。

(5)生存是掌握知识的目的。

知识不是被发现的,而是主体为适应环境而发明的工具、手段,掌握知识的目的不是为了探究和掌握真理,而是为了生存。

(6)社会建构主义强调知识是个体与他人经由磋商并达成一致的社会建构。

第四节建构主义学习理论建构主义(constructivism),也译作结构主义,是学习理论中行为主义发展到认知主义后的进一步发展,是当代教育心理学的一场革命。

皮亚杰(发展为激进建构主义,主要关注个体与物理环境的交互作用,对学习的社会性重视不够)、布鲁纳和维果斯基(社会建构主义)是建构主义的先驱者。

皮亚杰的建构主义被称之为个体建构主义,维果茨基的建构主义被称之为社会建构主义。

另外,布鲁纳的“认知-发现式学习理论”和奥苏贝尔的“认知-同化学习理论”也都具有明显的建构主义倾向。

基本思想:学习是建构过程,是通过新旧知识经验的相互作用实现的。

建构主义者关注个体如何以原有的经验、心理结构和信念为基础来构建知识,强调以学生为中心以及学习的主动性、社会性和情境性,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构。

一、建构主义知识观(1)知识不是对现实的客观反映和准确表征,只是人们借助于符号系统对客观现实作出的一种“解释”、“假设”,它不是问题的最终答案和标准答案。

因此,知识不是静止不变的,知识是发展的、演化的。

(2)不存在绝对的终极真理,知识是个人经验的合理化。

建构主义认为,人们是在根据自己有限的知识经验来建构知识的意义,因而人们无法确定他们所建构出来的知识是否就是世界的最终写照。

知识并不能准确无误地概括世界的规律和法则,它只是个人经验的合理化。

在具体的问题解决中,知识不可能一用就灵,而是要针对具体的问题情境对原来的知识进行加工改造。

(3)知识总是内在于主体的,知识不可能以实体的形式存在于个体之外,每一个学习者对知识的理解只能够由他自己基于自己的经验背景而建构起来,并取决于特定背景下的学习过程。

(4)知识不是被动接受的,而是认知主体积极建构的。

(5)生存是掌握知识的目的。

知识不是被发现的,而是主体为适应环境而发明的工具、手段,掌握知识的目的不是为了探究和掌握真理,而是为了生存。

(6)社会建构主义强调知识是个体与他人经由磋商并达成一致的社会建构。

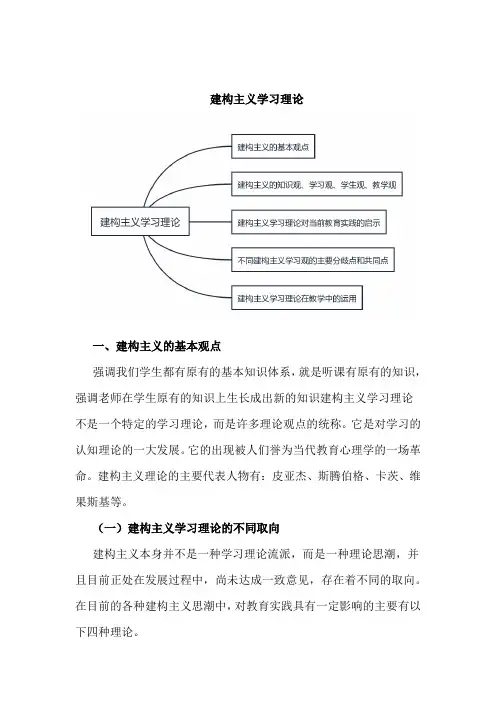

建构主义学习理论一、建构主义的基本观点强调我们学生都有原有的基本知识体系,就是听课有原有的知识,强调老师在学生原有的知识上生长成出新的知识建构主义学习理论不是一个特定的学习理论,而是许多理论观点的统称。

它是对学习的认知理论的一大发展。

它的出现被人们誉为当代教育心理学的一场革命。

建构主义理论的主要代表人物有:皮亚杰、斯腾伯格、卡茨、维果斯基等。

(一)建构主义学习理论的不同取向建构主义本身并不是一种学习理论流派,而是一种理论思潮,并且目前正处在发展过程中,尚未达成一致意见,存在着不同的取向。

在目前的各种建构主义思潮中,对教育实践具有一定影响的主要有以下四种理论。

1.激进建构主义这是在皮亚杰思想基础上发展起来的建构主义,以冯•格拉塞斯费尔德和斯泰费为代表。

激进建构主义有两条基本原则:(1)知识不是通过感觉被个体被动地接受的,而是由认知主体主动地建构起来的,建构是通过新旧经验的相互作用而实现的;(2)认识的机能是适应自己的经验世界,帮助组织自己的经验世界,而不是去发现本体论意义上的现实。

2.社会建构主义以维果茨基的理论为基础的建构主义,以鲍尔斯费尔德和科布为代表。

(1)世界是客观存在的,对每个认识世界的个体来说是共通的。

(2)学习是个体建构自己的知识和理解的社会性的过程。

(3)学习者在日常生活、交往和游戏等活动中,形成了大量的个体经验,这可以叫做“自下而上58的知识”。

(4)人类的社会实践活动中则形成的公共文化知识称为“自上而下的知识”。

3.社会文化取向社会文化取向也受到了维果茨基的影响。

(1)心理活动是与一定的文化、历史和风俗习惯背景密切联系在一起的,知识与学习都是存在于一定的社会文化背景中的,不同的社会实践活动是知识的来源。

(2)个体以自己原有的知识经验为基础,通过一系列的活动,解决所出现的各种问题,最终达到活动的目标。

(3)这种观点提倡师徒式教学,就像工厂中师傅带徒弟那样去教学。

4.信息加工建构主义信息加工建构主义比信息加工理论前进了一步。

第四节建构主义学习理论建构主义 (constructivism) ,也译作结构主义,是学习理论中行为主义发展到认知主义后的进一步发展,是当代教育心理学的一场革命。

皮亚杰(发展为激进建构主义,主要关注个体与物理环境的交互作用,对学习的社会性重视不够)、布鲁纳和维果斯基(社会建构主义)是建构主义的先驱者。

皮亚杰的建构主义被称之为个体建构主义,维果茨基的建构主义被称之为社会建构主义。

另外,布鲁纳的“认知 -发现式学习理论”和奥苏贝尔的“认知 -同化学习理论”也都具有明显的建构主义倾向。

基本思想:学习是建构过程,是通过新旧知识经验的相互作用实现的。

建构主义者关注个体如何以原有的经验、心理结构和信念为基础来构建知识,强调以学生为中心以及学习的主动性、社会性和情境性,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构。

一、建构主义知识观(1)知识不是对现实的客观反映和准确表征,只是人们借助于符号系统对客观现实作出的一种“解释” 、“假设”,它不是问题的最终答案和标准答案。

因此,知识不是静止不变的,知识是发展的、演化的。

(2)不存在绝对的终极真理,知识是个人经验的合理化。

建构主义认为,人们是在根据自己有限的知识经验来建构知识的意义,因而人们无法确定他们所建构出来的知识是否就是世界的最终写照。

知识并不能准确无误地概括世界的规律和法则,它只是个人经验的合理化。

在具体的问题解决中,知识不可能一用就灵,而是要针对具体的问题情境对原来的知识进行加工改造。

(3)知识总是内在于主体的,知识不可能以实体的形式存在于个体之外,每一个学习者对知识的理解只能够由他自己基于自己的经验背景而建构起来,并取决于特定背景下的学习过程。

(4)知识不是被动接受的,而是认知主体积极建构的。

(5)生存是掌握知识的目的。

知识不是被发现的,而是主体为适应环境而发明的工具、手段,掌握知识的目的不是为了探究和掌握真理,而是为了生存。

(6)社会建构主义强调知识是个体与他人经由磋商并达成一致的社会建构。

建构主义学习理论建构主义源⾃教育学,作为学习理论是为改进教学⽽提出的理论,主要的⽬的在于了解发展过程中的各式活动如何引发孩童的⾃主学习,以及在学习的过程中,教师当如何适当的扮演⽀持者的⾓⾊。

建构主义源⾃关于⼉童认知发展的理论,由于个体的认知发展与学习过程密切相关,因此利⽤建构主义可以⽐较好地说明⼈类学习过程的认知规律,即能较好地说明学习如何发⽣、意义如何建构、概念如何形成,以及理想的学习环境应包含哪些主要因素等等。

建构主义学习理论1 摘要:建构主义教育理论的核⼼理念是:以学⽣为中⼼,强调学⽣对知识的主动探索、主动发现达到⾃主建构知识的⽬标。

传统地理教学⽅式强调的是以教师为中⼼,教师利⽤各种媒体与⽅法向学⽣传授知识,学⽣以被动接受学习为主;⽽建构主义教育理论倡导的地理教学⽅式强调的是以学⽣为中⼼,教师在整个地理教学过程中是学⽣学习的促进者、指导者和合作者,必须充分利⽤创设情境、分⼩组合作学习等学习环境要素,发挥学⽣学习地理的主动性和创新精神,最终实现使学⽣在已有经验和存量知识的基础上,主动地建构地理知识的⽬标。

本⽂旨在运⽤建构主义学习理论,结合地理学科⾃⾝的特点,探索建构主义学习理论在中学地理教育中的运⽤途径。

关键词:建构主义地理教学应⽤ 1.建构主义学习理论的主要观点 建构主义教育理论的核⼼理念是:以学⽣为中⼼,强调学⽣对知识的主动探索、主动发现达到⾃主建构知识的⽬标。

因此先对建构主义的主演观点做⼀个阐述。

1.1建构主义的知识观 建构主义认为世界是客观存在的,但对于世界的理解和赋予意义却是由每个⼈⾃⼰决定,我们是以⾃⼰的经验为基础来建构现实。

“学习过程是学习者从外界选择性地知觉新信息,然后进⾏主动构建并⽣成意义的过程”知识并不是问题的最终答案,它只是⼀种解释或者假设,会随着⼈类认识的加深⽽不断变迁;学习也不是简单的信息积累,⽽是学习者通过对外部信息的选择和加⼯,通过新旧经验之间的相互作⽤,构建⾃⼰知识的过程.为“理解⽽学习”是建构性学习的核⼼⽬标。

建构主义学习理论建构主义是一种关于知识和学习的理论,强调学习者的主动性,认为学习是学习者基于原有的知识经验生成意义、建构理解的过程,而这一过程常常是在社会文化互动中完成的。

建构主义的提出有着深刻的思想渊源,它具有迥异于传统的学习理论和教学思想,对教学设计具有重要指导价值。

代表人物:皮亚杰、斯腾伯格、卡茨、维果斯基。

(一)建构主义的学习理论建构主义学习理论的基本内容可从“学习的含义”(即关于“什么是学习”)与“学习的方法”(即关于“如何进行学习”)这两个方面进行说明:1.学习的含义建构主义认为,知识不是通过教师传授得到,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得。

由于学习是在一定的情境即社会文化背景下,借助其他人的帮助即通过人际间的协作活动而实现的意义建构过程,因此建构主义学习理论认为“情境”、“协作”、“会话”和“意义建构”是学习环境中的四大要素或四大属性。

2.学习方法建构主义提倡在教师指导下的、以学习者为中心的学习,也就是说,既强调学习者的认知主体作用,又不忽视教师的指导作用,教师是意义建构的帮助者、促进者,而不是知识的传授者与灌输者。

(二)建构主义的教学思想1.知识观(1)知识不绝对:知识并不是对现实的准确表征,也不是最终答案,而只是一种解释、一种假设。

如:我们学习的平行线的概念是:在同一平面内不相交的两条直线。

但是现实情境中并没有这样的两条直线。

(2)因情境不同,知识也会发生变化:知识并不能精确地概括世界的法则,在具体问题中,并不能拿来就用,而是要针对具体情景进行再创造。

如:数学上我们学习:1+1=2,但是这也只有在数学计算时是可行的,当变换了情境,比如,一杯水倒在桶里,再倒一杯水在桶里,此时还是一桶水,1+1=1了。

(3)因人而异:知识会因为学生经验世界的不同而发生变化。

比如:我们学习的小鸡是有两条腿,一对翅膀,但是小明的爸爸是某快餐养鸡场的员工,因为给鸡注入了激素,小明看到的小鸡就是4条腿,两对翅膀。

建构主义是认知主义的进一步发展。

建构主义者更加关注学习者如何以原有的经验、心理结构和信念为基础来建构知识,更加强调学习的主观性、社会性和情景性。

个体在进行学习的时候,头脑中并不是空的,而是由于先前的生活经验在头脑中保存着自己特有的认知图式,在学习过程中,通过与外界环境的相互作用,建构新的认知图式,这种新的认知图式是创造性的,在性质上不是原有图示的延续。

所以,与行为学派的理论相比,认为学习的过程是一种质的变化,一种主动建构的过程,而不是被动的刺激反应模式的建立。

建构主义是当代欧美国家兴起的一种庞杂的社会科学理论,其思想来源驳杂,流派纷呈。

建构主义作为人的一种认知方式或教育实践模式并不是当代才有的,零散的、不系统的建构主义思想和实践自古以来就存在着。

建构主义学习理论是行为主义发展到认知主义以后的进一步发展。

在谈到建构主义起源时,新西兰学者诺拉(NOla)指出,"在反对用直接教学方式以形成知识基础的原因方面,苏格拉底和柏拉图是教育上最早的建构主义者。

"从建构主义的观点看,苏格拉底著名的"产婆术"无疑是建构主义教学的成功范例。

在近代,意大利著名哲学家维科(1668-1744)被当代建构主义者尊奉为建构主义的先驱。

德国著名哲学家康德(1724-1804)也具有明显的建构主义色彩。

一般认为建构主义观点是由瑞士心理学家让·皮亚杰于1966年提出的,他创立的学派被称为“皮亚杰派”,是认知发展领域中最有影响的学派。

现代建构主义的直接先驱是皮亚杰和维果茨基的智力发展理论。

皮亚杰在1970年发表了《发生认识论原理》,其中主要研究知识的形成和发展。

他从认识的发生和发展这一角度对儿童心理进行了系统、深入的研究,提出了认识是一种以主体已有的知识和经验为基础的主动建构,这正是建构主义观点的核心所在。

在皮亚杰上述理论的基础上,许多专家、学者从各种不同角度进行建构主义的发展工作。

建构主义学习理论建构主义学习理论第一部分建构主义学习理论简介建构主义的思想来源于认知加工学说,以及维果斯基、皮亚杰和布鲁纳等人的思想。

例如,皮亚杰和布鲁纳等的认知观点──解释如何使客观的知识结构通过个体与之交互作用而内化为认知结构,维果斯基的“文化──历史”发展理论的广为流传,都是建构主义思想发展的重要基础,为此了解上述理论是深刻理解建构主义必不可少的环节。

一、文化—历史的发展观维果斯基所提出的“文化──历史”发展理论认为:人的高级心理机能亦即随意的心理过程,并不是人自身所固有的、而是在与周围人的交往过程中产生与发展起来的,是受人类的文化历史所制约的。

其实现的具体机制是通过物质工具,如刀斧、计算机等,以及精神工具,如各种符号、词和语言等实现的。

高级心理机能不同于低级心理机能的特点是:(1)它们是随意的、主动的,是由主体按照预定的目的而自觉引起的;(2)它们的反映水平是概括的、抽象的,也就是各种机能由于有思维的参与而高级化;(3)它们实现过程的结构是间接的,是以符号或词为中介的;(4)它们的起源是社会文化历史发展的产物,是受社会规律制约的;(5)从个体发展来看它们是在人际的交往过程中产生和不断发展起来的。

为此,维果斯基特别强调在人的发展过程中社会文化历史的作用,尤其是强调活动和社会交往在人的高级心理机能发展中的突出作用。

他认为,高级的心理机能来源于外部动作的内化,这种内化不仅通过教学,也通过日常生活、游戏和劳动等来实现。

另一方面,内在的智力动作也外化为实际动作,使主观见之于客观。

内化和外化的桥梁便是人的活动。

另外,维果斯基在说明教学与发展的关系时,提出了“最近发展区”的理论。

他认为教学必须要考虑儿童已达到的水平并要走在儿童发展的前面。

为此,就要确定儿童的发展水平。

儿童发展的两种水平:一是现有的发展水平,二是在有指导的情况下借助成人的帮助可以达到的解决问题的水平,或是借助于他人的启发帮助可以达到的较高水平。