《论语》选读之十一《诲人不倦》

- 格式:ppt

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:7

古代的姓氏名字我们每一个人都有姓氏,但在最初,“姓”和“氏”的来历、作用其实是不同的。

在原始社会后期的母系氏族阶段,人们只知有母,不知有父,每个以母系血统为纽带的族群都有一个区分于其他族群的称呼,这就是“姓”。

所以甲骨文中的“姓”字从“女”、从“生”,就是表示“女所生”。

同一个老祖母所生的后代,便是同姓。

随着社会的进展,同姓的族群毁灭新的区分,尤其在母系氏族阶段向父系氏族阶段转变的过程中,这种区分日趋明显。

这种区分不仅取决于血缘的亲疏,还缘于地位的凹凸与财产的多寡。

于是,在同姓的人当中,又有了不同的“氏”。

最初的“氏”,大体上就是各个父系氏族的称呼或标识,也可以是该氏族的男性首领的称呼。

后来,地名、官职名、祖先名等都可以作氏。

南宋史学家郑樵《通志·氏族略序》中说:“三代(指夏、商、周)之前,姓氏一分为二,男子称氏,女子称姓。

氏所以别贵贱,贵者有氏,贱者出名无氏……姓所以别婚姻,故有同姓、异姓、庶姓之别。

氏同姓不同者,婚姻可通;姓同氏不同者,婚姻不行通。

三代之后,姓氏合而为一,皆可以别婚姻,而以地望明贵贱。

”这里说明白姓和氏之间的关系,又表明白两者后来的演化和作用。

到了司马迁写《史记》的时候,姓和氏便没有什么区分了。

孔子是宋国贵族之后,宋国是殷遗民所建,所以孔子本应姓“子”。

他的先祖本以“公孙”为氏,到孔父嘉时,“五世亲尽,别为公祖,故后以孔为氏焉”。

由此可知,孔子之“孔”,只是他的氏,而非他的姓。

知道这一点,对于孔子之父孔纥(hé),为什么又叫叔梁纥,就不难理解了。

今日的人都有一个属于自己的符号——名字。

但在中国古代,“名”和“字”并不是一回事。

古人一般在诞生三个月后,便要取名。

《仪礼·丧服传》:“子生三月,则父名之。

”之所以要在三个月后取名,是由于“人生三月,目煦亦能咳笑,与人相更答,故因其始有知而名之”。

也就是说,三个月大的婴儿,已略知世事,懂得与人沟通,给小孩取名是沟通的需要。

古诗学而不厌,诲人不倦翻译赏析文言文《学而不厌,诲人不倦》选自初中文言文大全,其古诗原文如下:【前言】学而不厌,诲人不倦。

意思:做人要不断学习,不感到厌烦;教育学生要有耐心,不感到疲倦。

原文出自《论语·第七章·述而篇》【原文】子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。

” 子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?” 子曰:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。

” 子之燕居,申申如也;夭夭如也。

子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公。

” 子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。

” 子曰:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。

” 子曰:“不愤不启,不悱不发。

举一隅不以三隅反,则不复也。

” 子食于有丧者之侧,未尝饱也。

子于是日哭,则不歌。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”子路曰:“子行三军,则谁与?”子曰:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。

必也临事而惧。

好谋而成者也。

”子曰:“富而可求也;虽执鞭之士,吾亦为之。

如不可求,从吾所好。

” 子之所慎:齐、战、疾。

子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:“不图为乐之至于斯也。

”冉有曰:“夫子为卫君乎?” 子贡曰:“诺,吾将问之。

”入,曰:“伯夷、叔齐何人也?” 曰:“古之贤人也。

”曰:“怨乎?” 曰:“求仁而得仁,又何怨。

”出,曰:“夫子不为也。

” 子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

” 子曰:“加我数年,五十以学易,可以无大过矣。

”子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。

叶公问孔子于子路,子路不对。

子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。

” 子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

” 子不语怪、力、乱、神。

子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

” 子曰:“天生德于予,桓魋其如予何?” 子曰:“二三子以我为隐乎?吾无隐乎尔。

诲人不倦出自于哪里

诲人不倦出自于《论语·述而》。

《论语·述而篇》是《论语》的篇章之一,是学者们在研究孔子和儒家思想时引述较多的篇章之一。

1

诲人不倦出自于《论语·述而》。

《论语·述而篇》是《论语》的篇章之一,是学者们在研究孔子和儒家思想时引述较多的篇章之一,共包含六方面的内容,提出了孔子的教育思想和学习态度,孔子对仁德等重要道德范畴的进一步阐释,以及孔子的其他思想主张。

原文:

子曰:“默而识(zhì)之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”

译文:

孔子说:“默默地记住(所学的知识),学习不觉得满足,教人不知道疲倦,对我来说,还有什么遗憾呢?”

2

春秋时期,孔子带领弟子们周游列国,经历新郑之病,他们不得不在当地住了几月,弟子樊迟问孔子怎样干农活。

孔子心里不高兴,一向诲人不倦的习惯,承认不如老农。

樊迟只好向当地农民请教,终于种出了葫芦、扁豆等瓜菜。

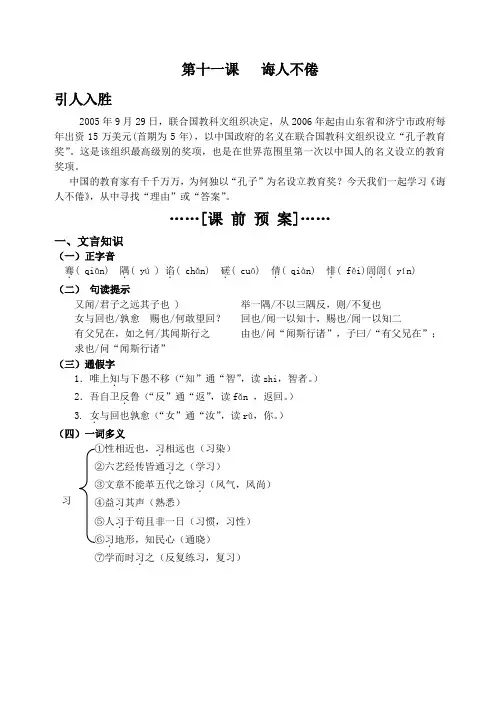

第十一课诲人不倦引人入胜2005年9月29日,联合国教科文组织决定,从2006年起由山东省和济宁市政府每年出资15万美元(首期为5年),以中国政府的名义在联合国教科文组织设立“孔子教育奖”。

这是该组织最高级别的奖项,也是在世界范围里第一次以中国人的名义设立的教育奖项。

中国的教育家有千千万万,为何独以“孔子”为名设立教育奖?今天我们一起学习《诲人不倦》,从中寻找“理由”或“答案”。

……[课前预案]……一、文言知识(一)正字音骞.( qiān) 隅.( yú ) 谄.( chǎn) 磋.( cuō) 倩.( qiàn) 悱.( fěi)訚訚..( yín)(二)句读提示又闻/君子之远其子也 ) 举一隅/不以三隅反,则/不复也女与回也/孰愈赐也/何敢望回?回也/闻一以知十,赐也/闻一以知二有父兄在,如之何/其闻斯行之由也/问“闻斯行诸”,子曰/“有父兄在”;求也/问“闻斯行诸”(三)通假字1.唯上知.与下愚不移(“知”通“智”,读zhi,智者。

)2.吾自卫反.鲁(“反”通“返”,读fǎn ,返回。

)3. 女.与回也孰愈(“女”通“汝”,读rǔ,你。

)(四)一词多义.相远也(习染).之(学习).(风气,风尚).其声(熟悉).于苟且非一日(习惯,习性).地形,知民心(通晓)⑦学而时习.之(反复练习,复习).(种类).弥而见意远(事物).不能自行(条例).(事理).弥勒(像)⑥观古今文人,类.不护细行(大多,大抵)①吾与.汝,弗如也(赞同)②与.嬴而不助五国也(结交,亲附)③日月逝矣,岁不我与.(等待)④君不与.胜者而不胜者,何故也(帮助,援助)⑤蹇叔之子与.师(参与)⑥陈涉少时,尝与.人佣耕(介词,替)⑦孰与.君少长(连词,和)⑧求之与.?抑与之与(语气词).回(对视,引申为跟……比).将军至,岂敢反乎(盼望).(希望).(农历每月十五为望).秋先陨(临近).矢十中八九(发射).其志士之辈(抒发).,休祲降与天(发作).(启发).郡县苦秦吏者(众,各).往知来者(代词,代子贡).妇(介词,于,向).己(兼词,之于)⑤王尝语庄子以好乐,有诸.(兼词,之乎).子也(代词,孔子),其.斯之谓与(助词,表推测、估计语气).闻斯行之(句中语气助词)①子亦有异闻乎.(语气词,一般疑问,吗)②其诸异乎.人之求之与(同介词“于”)③王侯将相宁有种乎.(语气词,表示反问,吗)④汩乎.混流,顺阿而下(形容词词尾,……的样子)(五)词类活用1.形容词作动词吾自卫反鲁,然后乐正.(得到厘正)2.形容词作名词唯上知.与下愚不移(智者,愚人)3.动词的使动用法求也退,故进.之(使…前进)由也兼人,故退.之(使…后退)4.形容词的使动用法又闻君子之远.其子也(使……离开,保持距离)(六)古今异义1.文学..:子游、子夏古义:精通文献今义:文字艺术2.言语..:宰我,子贡古义:善于辞令今义:说的话3.尝独立..,鲤趋而过庭古义:独身一人站着今义:不依赖他人4.告诸往而知来者..古义:未来的事今义:来的人5.素以为..绚兮古义:用…画今义:认为6.富而好礼..者也古义:喜欢礼今义:好的礼物7.子如不言,则小子..何述焉古义:指弟子们今义:①男孩子②人,用于男性,含轻蔑意(六)文言句式1.判断句性相近也,习相远也(“……也”形式的判断句,译文:人的本性是相近的,由于习染不同才相互有了差别。

第十一课诲人不倦对于孔子的诲人不倦,不能简单地理解为教书、传授知识与技艺。

孔子的诲人不倦,更多的是育人,是不厌其烦地、具体地教导弟子们如何做人。

他把许多精力、时间用在了研究如何引导他的学生成为一个有道德的人这个问题上了。

为了编写教材,孔子整理过不少古代文献,编著成教学用书。

这也是他诲人不倦的一个重要方面。

“要想上课很精彩,必须下课不精彩”。

他对学生的爱也是他在教育事业上能作出如此巨大贡献的情感基础。

1.字音字形(1)不悱.不发()(2)贫而无谄.()(3)如切如磋.() (4)闵.子骞()(5)举一隅.() (6)巧笑倩.兮()2.重要词语(1)有教无类.:___________________________________________________________(2)尝独立..,鲤趋.而过庭:__________________________________________________(3)不愤.不启,不悱.不发:__________________________________________________(4)举一隅.不以三隅反.,则不复也:_________________________________________(5)女与回也孰愈.:___________________________________________________(6)吾与.女,弗如也:____________________________________________________(7)贫而无谄.,富而无骄:_________________________________________________(8)素.以为绚.兮:_______________________________________________________3.通假字(1)唯上知.与下愚不移:________________________________________________(2)吾自卫反.鲁:__________________________________________________________ 4.虚词用法(1)赐也何.敢望回:_______________________________________________________(2)天何.言哉:__________________________________________________________(3)告诸.往而知来者:_____________________________________________________(4)闻斯行诸.:___________________________________________________________ 5.词类活用(1)性相近也,习相远.也:_______________________________________________(2)又闻君子之远.其子也:_________________________________________________(3)求也退,故进.之;由也兼人,故退.之:____________________________________6.特殊句式(1)“如切如磋,如琢如磨”,其斯之谓与:_________________________________(2)“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。

话题链接——太和元气教化万民1.教材赏悟“诲人不倦”,是孔子一生坚持的施教态度,也为后世的教育工作者提出了一个施教的准则。

他在总结自己的教育生涯时说:“说我圣,说我仁,我都不敢当。

我只是永不自满地学习,不知疲倦地教诲子弟而已。

”虽然孔子有着与学生们平等研究的学习气氛,作为老师,孔子又是严格的,一丝不苟的。

尤其是关系着仁德、礼乐等大问题的时候,孔子绝不迁就。

教学方法灵活多样,并有诸多的创新,也为后世以至当代的教育,提供了有益的借鉴。

孔子还提出了诸多的学习方法,至今还在被我们运用。

如“学而时习之”“温故而知新”,鼓励学以致用和重复记忆;如“多问阙疑,慎言其余,则寡忧”,提倡学习上的一种怀疑精神;如“欲速则不达”,倡导学习上的循序渐进等。

2.名句赏记◆大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

——《老子》◆察己则可以知人,察今则可以知古。

——《吕氏春秋》◆博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

——《礼记》◆操千曲而后晓声,观千剑而后识器。

——刘勰◆三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

——颜真卿◆博观而约取,厚积而薄发。

——苏轼◆百学须先立志。

——朱熹◆绳锯木断,水滴石穿。

——罗大经《鹤林玉露》◆不会触类旁通,研究哪一门学问都难有成就。

——傅雷◆读书时要深思多问。

只读而不想,就可能人云亦云,沦为书本的奴隶;或者走马看花,所获甚微。

——王梓坤◆兴趣是最好的老师。

——爱因斯坦◆一个人只能为别人引路,不能代替他们走路。

——罗曼·罗兰◆求知欲,好奇心——这是人的永恒的,不可改变的特性。

哪里没有求知欲,哪里便没有学校。

——(苏)霍姆林斯基3.典例赏析孟母三迁原文:孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事,其母曰:“此非吾所以处子也。

”遂迁居市旁。

孟子又嬉为贾人衒卖之事,母曰:“此又非所以处吾子也。

”复徙居学宫之旁。

孟子乃嬉为设俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。

”遂居焉。

译文:孟子小时候,居住的地方离墓地很近,孟子学了些丧葬、痛哭这样的事,母亲想:“这个地方不适合孩子居住。

古诗学而不厌,诲人不倦翻译赏析文言文《学而不厌,诲人不倦》选自初中文言文大全,其古诗原文如下:【前言】学而不厌,诲人不倦。

意思:做人要不断学习,不感到厌烦;教育学生要有耐心,不感到疲倦。

原文出自《论语·第七章·述而篇》【原文】子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。

”子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”子曰:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。

”子之燕居,申申如也;夭夭如也。

子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公。

”子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。

”子曰:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。

”子曰:“不愤不启,不悱不发。

举一隅不以三隅反,则不复也。

”子食于有丧者之侧,未尝饱也。

子于是日哭,则不歌。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”子路曰:“子行三军,则谁与?”子曰:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。

必也临事而惧。

好谋而成者也。

”子曰:“富而可求也;虽执鞭之士,吾亦为之。

如不可求,从吾所好。

”子之所慎:齐、战、疾。

子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:“不图为乐之至于斯也。

”冉有曰:“夫子为卫君乎?”子贡曰:“诺,吾将问之。

”入,曰:“伯夷、叔齐何人也?”曰:“古之贤人也。

”曰:“怨乎?”曰:“求仁而得仁,又何怨。

”出,曰:“夫子不为也。

”子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”子曰:“加我数年,五十以学易,可以无大过矣。

”子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。

叶公问孔子于子路,子路不对。

子曰:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。

”子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

”子不语怪、力、乱、神。

子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”子曰:“天生德于予,桓魋其如予何?”子曰:“二三子以我为隐乎?吾无隐乎尔。

吾无行而不与二三子者,是丘也。

”子以四教:文、行、忠、信。