pvd和cvd是有区别的

- 格式:docx

- 大小:26.05 KB

- 文档页数:3

cvd或pvd镀膜原理CVD或PVD镀膜原理引言:随着科技的不断进步,各种高科技产品的需求也越来越大。

在许多电子产品和工业设备中,镀膜技术被广泛应用。

其中,CVD(化学气相沉积)和PVD(物理气相沉积)是两种常见的镀膜方法。

本文将重点介绍这两种方法的原理及其应用。

一、CVD镀膜原理:CVD是一种基于气相反应的镀膜技术。

其原理是通过在高温和低压环境下,将气体中的化学物质分解并沉积在基底表面上,形成一层致密且均匀的薄膜。

具体步骤如下:1. 基底表面的预处理:在进行CVD镀膜之前,需要对基底表面进行预处理,以去除杂质和提高表面的粗糙度,以便更好地与镀膜层结合。

2. 反应物的供给:在CVD过程中,需要提供反应物。

这些反应物可以是气体或液体形式,根据需要选择不同的反应物。

例如,金属气体、有机化合物或金属有机化合物可以作为反应物。

3. 反应室的设置:CVD镀膜通常在封闭的反应室中进行。

反应室内的温度和压力可以根据所需的镀膜材料和薄膜性质进行调节。

4. 反应过程:在反应室内,反应物会在高温下分解,并与基底表面上的活性位点发生反应,生成新的化合物。

这些化合物在基底表面沉积,逐渐形成一层均匀的薄膜。

5. 薄膜性质的调节:通过调节反应室内的温度、压力和反应物的浓度,可以控制薄膜的成分、结构和性质。

这些参数的调节可以实现对薄膜的硬度、抗腐蚀性、电学性能等特性的控制。

6. 后处理:在CVD过程结束后,需要对镀膜进行后处理,以去除残余的反应物和提高薄膜的质量。

这可以通过热处理、溶剂洗涤或化学处理等方法来实现。

二、PVD镀膜原理:PVD是一种基于物理过程的镀膜技术。

其原理是通过蒸发或溅射源,将固体材料转化为气体或离子态,并沉积在基底表面上,形成一层致密且均匀的薄膜。

具体步骤如下:1. 蒸发源或溅射源的选择:PVD镀膜过程需要使用蒸发源或溅射源来提供镀膜材料。

蒸发源可以是电子束蒸发源或电阻加热蒸发源,而溅射源可以是直流或射频溅射源。

CVD与PVD的区别及比较2009年03月06日 17:17 www.elecfans.co 作者:本站用户评论(0)关键字:CVD与PVD的区别及比较(一)选材:化学蒸镀-装饰品、超硬合金、陶瓷物理蒸镀-高温回火之工、模具钢(二)蒸镀温度、时间及膜厚比较:化学蒸镀-1000℃附近,2~8小时,1~30μm(通常5~10μm)物理蒸镀-400~600℃,1~3小时,1~10μm (三) 物性比较:化学蒸镀皮膜之结合性良好,较复杂之形状及小孔隙都能蒸镀;唯若用于工、模具钢,因其蒸镀温度高于钢料之回火温度,故蒸镀后需重施予淬火-回火,不适用于具精密尺寸要求之工、模具。

不需强度要求之装饰品、超硬合金、陶瓷等则无上述顾虑,故能适用。

物理蒸镀皮膜之结合性较差,且背对金属蒸发源之处理组件会产生蒸镀不良现象;但其蒸镀温度可低于工、模具钢的高温回火温度,且其蒸镀后之变形甚微,故适用于经高温回火之精密工具、模具。

(4) 半导体制程概要-离子布植郑硕贤4.1前言在半导体组件工业中,常在半导体晶体中加入杂质以控制带电载子数目,来增加导电性。

这种加入杂质的方法称为掺入杂质(Doping) 。

一般来说,掺入杂质的方法有两种:1. 化学蒸镀法2. 扩散法3. 离子布植法其中1、3两项在微电子组件工业中已普遍使用,这两种方法虽简易实用,但却牺牲了完整晶型的要求。

如化学蒸镀法在较低温度下进行,则蒸镀层常为非晶质或是多晶质。

离子布植则造成许多表面有许多点缺陷,甚至使表面层变成非晶质;因此一般均须经一道恢复完整晶格的退火处理,使表面层能回复晶型的样子。

4.2原理离子布植是将高能量带电粒子射入硅基晶中。

离子进入硅靶材后,会和硅原子发生碰撞而逐渐损失能量;直到能量耗损殆尽,即停止在该深度。

在与硅原子碰撞过程中,离子会传递部份能量给硅原子,若此能量大于硅和硅间的键结能量,则可使其产生位移而产生新的入射粒子;这新获得动能的粒子,也会与其它硅原子产生碰撞。

PVDCVD工艺参数PVD(Physical Vapor Deposition)和CVD(Chemical Vapor Deposition)是两种常用的表面涂层工艺,用于为材料表面添加附着性、耐磨性、耐腐蚀性等功能薄膜。

下面将详细介绍PVD和CVD的工艺参数,以及它们各自的特点和应用。

PVD工艺参数:1.作用气体:PVD过程通常使用惰性气体,如氩气,用于提供等离子体和清除反应生成物。

2.工作压力:标准PVD系统通常在0.1-1Pa的真空范围内工作,以减少气体碰撞和增加薄膜的纯度。

3.沉积速率:沉积速率取决于多个因素,包括材料的性质、沉积温度、工艺参数等。

一般来说,PVD的沉积速率较低,通常在几纳米到几十纳米每分钟。

4.沉积温度:PVD可以在较低的温度下进行,通常在室温到几百摄氏度之间。

较低的沉积温度使得PVD可以用于对温度敏感的基底材料。

5.靶材料:PVD将以所需物质构成的靶材放置在真空腔室中,并使用极性放电和磁控制来释放蒸汽,并形成薄膜。

PVD的特点和应用:1.高纯度薄膜:PVD薄膜具有高纯度和致密性,能够提供优异的耐磨、耐腐蚀和美观性能。

2.可控薄膜厚度:通过调整沉积时间和速率,可以精确控制薄膜的厚度和均匀性,以满足不同的应用需求。

3.易于制备复杂形状薄膜:PVD可以在复杂形状的基底表面上均匀沉积,适用于制备微细结构、凹凸不平的薄膜表面。

4.应用广泛:PVD在很多领域得到应用,如太阳能电池板、LED光源、汽车零部件、钟表、饰品等。

CVD工艺参数:1.反应气体:CVD过程通常使用易于分解的反应气体,如氨、硅烷、四氯化钛等。

反应气体的选择和纯度对薄膜的品质和成分有重要影响。

2.工作压力:CVD系统通常需要较高的工作压力,以保持反应气体在腔体中的适当浓度,并促进分解和沉积。

3.沉积温度:CVD需要较高的沉积温度,通常在数百到上千摄氏度之间。

高温可以促进气体分解和反应的进行,形成致密的薄膜。

4.沉积速率:CVD的沉积速率通常较高,可以达到几微米到几十微米每小时,因此适用于快速生长较厚的薄膜。

.PVD和CVD涂层方法涂层方法目前生产上常用的涂层方法有两种:物理气相沉积(PVD) 法和化学气相沉积(CVD) 法。

前者沉积温度为500℃,涂层厚度为2~5μm;后者的沉积温度为900℃~1100℃,涂层厚度可达5~10μm,并且设备简单,涂层均匀。

因PVD法未超过高速钢本身的回火温度,故高速钢刀具一般采用PVD法,硬质合金大多采用CVD法。

硬质合金用CVD法涂层时,由于其沉积温度高,故涂层与基体之间容易形成一层脆性的脱碳层(η相),导致刀片脆性破裂。

近十几年来,随着涂覆技术的进步,硬质合金也可采用PVD法。

国外还用PVD/CVD相结合的技术,开发了复合的涂层工艺,称为PACVD法(等离子体化学气相沉积法)。

即利用等离子体来促进化学反应,可把涂覆温度降至400℃以下(目前涂覆温度已可降至180℃~200℃),使硬质合金基体与涂层材料之间不会产生扩散、相变或交换反应,可保持刀片原有的韧性。

据报道,这种方法对涂覆金刚石和立方氮化硼(CBN)超硬涂层特别有效。

用CVD法涂层时,切削刃需预先进行钝化处理(钝圆半径一般为0.02~0.08mm,切削刃强度随钝圆半径增大而提高),故刃口没有未涂层刀片锋利。

所以,对精加工产生薄切屑、要求切削刃锋利的刀具应采用PVD法。

涂层除可涂覆在普通切削刀片上外,还可涂覆到整体刀具上,目前已发展到涂覆在焊的硬质合金刀具上。

据报道,国外某公司在焊接;..式的硬质合金钻头上采用了PCVD法,结果使加工钢料时的钻头寿命比高速钢钻头长10倍,效率提高5倍。

涂层成份又有哪些呢?各自的区别在哪里,应用面怎样。

通常使用的涂层有:TiC、TiN、Ti(C.N)、Gr7O3、Al2O3等。

以上几种CVD的硬质涂层基本具备低的滑动摩擦系数,高的抗磨能力,高的抗接触疲劳能力,高的表面强度,保证表面具有足够的尺寸稳定性与基体之间有高的粘附强度。

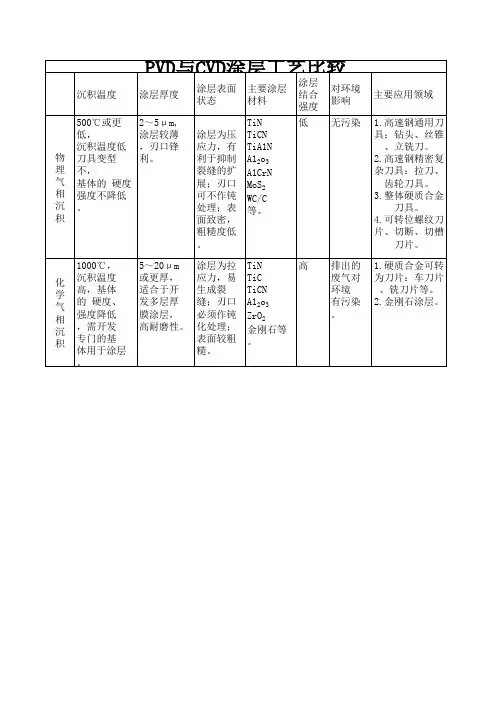

PVD与CVD涂层工艺比较;..PVD与CVD涂层工艺比较涂层涂层表面主要涂层对环境主要应用领域结合强沉积温度涂层厚度状态材料影响度1.高速钢通用刀具:TiN钻头、丝锥、物立铣刀。

PVD和CVD涂层方法涂层方法目前生产上常用的涂层方法有两种:物理气相沉积(PVD) 法和化学气相沉积(CVD) 法。

前者沉积温度为500℃,涂层厚度为2~5µm;后者的沉积温度为900℃~1100℃,涂层厚度可达5~10µm,并且设备简单,涂层均匀。

因PVD法未超过高速钢本身的回火温度,故高速钢刀具一般采用PVD法,硬质合金大多采用CVD法。

硬质合金用CVD法涂层时,由于其沉积温度高,故涂层与基体之间容易形成一层脆性的脱碳层(η相),导致刀片脆性破裂。

近十几年来,随着涂覆技术的进步,硬质合金也可采用PVD法。

国外还用PVD/CVD相结合的技术,开发了复合的涂层工艺,称为PACVD法(等离子体化学气相沉积法)。

即利用等离子体来促进化学反应,可把涂覆温度降至400℃以下(目前涂覆温度已可降至180℃~200℃),使硬质合金基体与涂层材料之间不会产生扩散、相变或交换反应,可保持刀片原有的韧性。

据报道,这种方法对涂覆金刚石和立方氮化硼(CBN)超硬涂层特别有效。

用CVD法涂层时,切削刃需预先进行钝化处理(钝圆半径一般为0.02~0.08mm,切削刃强度随钝圆半径增大而提高),故刃口没有未涂层刀片锋利。

所以,对精加工产生薄切屑、要求切削刃锋利的刀具应采用PVD法。

涂层除可涂覆在普通切削刀片上外,还可涂覆到整体刀具上,目前已发展到涂覆在焊的硬质合金刀具上。

据报道,国外某公司在焊接式的硬质合金钻头上采用了PCVD法,结果使加工钢料时的钻头寿命比高速钢钻头长10倍,效率提高5倍。

涂层成份又有哪些呢?各自的区别在哪里,应用面怎样。

通常使用的涂层有:TiC、TiN、Ti(C.N)、Gr7O3、Al2O3等。

以上几种CVD的硬质涂层基本具备低的滑动摩擦系数,高的抗磨能力,高的抗接触疲劳能力,高的表面强度,保证表面具有足够的尺寸稳定性与基体之间有高的粘附强度。

PVD与CVD涂层工艺比较PVD与CVD涂层工艺比较沉积温度涂层厚度涂层表面状态主要涂层材料涂层结合强度对环境影响主要应用领域物理气相沉积500℃或更低,沉积温度低刀具变型不,基体的硬度强度不降低。

pvd与cvd技术适用的薄膜制程薄膜制程是一种利用物理或化学方法在基底上形成一层薄膜的工艺。

在材料科学和工程中,薄膜制程被广泛应用于各种领域,如电子器件、光学器件、表面涂层等。

其中,物理气相沉积(Physical Vapor Deposition,PVD)和化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition,CVD)是两种常见的薄膜制备技术。

PVD技术是一种将固态材料通过物理蒸发或溅射的方式沉积在基底上的方法。

它通常包括蒸发、溅射和离子镀三种方式。

蒸发是将材料加热至高温,使其蒸发并沉积在基底上;溅射是通过离子轰击的方式将材料从固态转变为气态,并在真空环境中沉积在基底上;离子镀是利用离子束轰击材料表面,使其释放出离子,并将离子沉积在基底上。

PVD技术具有高纯度、致密性好、结构均匀等优点,适用于制备金属薄膜、合金薄膜、氧化物薄膜等。

CVD技术是一种将气态或液态前体物质在基底表面化学反应生成固态产物的方法。

它通常包括化学气相沉积和低压化学气相沉积两种方式。

化学气相沉积是将气态前体物质与氧化剂在基底表面进行反应,生成固态产物;低压化学气相沉积是在较低的压力和温度下进行沉积。

CVD技术具有成膜速度快、控制性好、沉积均匀等优点,适用于制备金属薄膜、氧化物薄膜、氮化物薄膜等。

PVD和CVD技术在薄膜制程中有着不同的适用性。

PVD技术适用于制备厚度较薄的薄膜,通常在几纳米到几十微米之间。

由于PVD 技术在沉积过程中,材料以固态形式进行转移,因此PVD制备的薄膜具有较高的致密性和纯度。

此外,PVD技术还可以在复杂的表面结构上进行沉积,如孔洞、凹槽等,适用于制备具有特殊形状要求的薄膜。

相比之下,CVD技术适用于制备较厚的薄膜,通常在几十纳米到几百微米之间。

由于CVD技术是通过化学反应生成固态产物,因此可以在基底表面上形成较为均匀的薄膜。

此外,CVD技术还可以在较低的温度下进行沉积,适用于对基底温度敏感的材料。

pvd和cvd的应用场景

PVD(Physical Vapor Deposition)和CVD(Chemical Vapor Deposition)是两种常见的薄膜沉积技术,它们在许多不同的应用场景中发挥着重要作用。

首先,让我们来看PVD的应用场景。

PVD技术广泛应用于表面涂层领域,比如在工具涂层、装饰涂层和光学薄膜等方面。

在工具涂层方面,PVD被用于在刀具、模具和车削刀具等工具上涂覆陶瓷涂层或金属涂层,以提高工具的耐磨性和延长使用寿命。

在装饰涂层方面,PVD技术可用于在钟表、珠宝、门把手和卫浴设备等产品上制作金属薄膜,赋予其金属光泽和耐腐蚀性。

在光学薄膜方面,PVD技术被广泛应用于制造镜片、滤光片和反射镜等光学元件,以改善光学性能。

接下来,我们来看CVD的应用场景。

CVD技术在半导体制造、光学薄膜、涂层和纳米材料合成等领域有着广泛的应用。

在半导体制造方面,CVD被用于沉积绝缘层、导电层和掺杂层等薄膜,用于制造集成电路和光伏电池等器件。

在光学薄膜方面,CVD技术可用于制备具有特定光学性能的薄膜,如抗反射膜、光学滤波器和激光膜等。

在涂层方面,CVD可用于制备防腐蚀涂层、耐磨涂层和导热

涂层等功能性涂层。

此外,CVD还被广泛应用于纳米材料的合成,如碳纳米管、石墨烯和纳米颗粒等。

总的来说,PVD和CVD技术在工业生产、科研领域和日常生活中都有着重要的应用,它们通过沉积不同性质的薄膜,为各种材料赋予特定的功能和性能,推动着许多领域的发展和进步。

气相沉积简介CVD(Chemical Vapor Deposition,化学气相沉积),指把含有构成薄膜元素的气态反应剂或液态反应剂的蒸气及反应所需其它气体引入反应室,在衬底表面发生化学反应生成薄膜的过程。

在超大规模集成电路中很多薄膜都是采用CVD方法制备。

经过CVD处理后,表面处理膜密着性约提高30%,防止高强力钢的弯曲,拉伸等成形时产生的刮痕。

特点沉积温度低,薄膜成份易控,膜厚与淀积时间成正比,均匀性,重复性好,台阶覆盖性优良。

制备的必要条件1)在沉积温度下,反应物具有足够的蒸气压,并能以适当的速度被引入反应室;2)反应产物除了形成固态薄膜物质外,都必须是挥发性的;3)沉积薄膜和基体材料必须具有足够低的蒸气压。

PVD是英文Physical Vapor Deposition(物理气相沉积)的缩写,是指在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上。

涂层技术增强型磁控阴极弧:阴极弧技术是在真空条件下,通过低电压和高电流将靶材离化成离子状态,从而完成薄膜材料的沉积。

增强型磁控阴极弧利用电磁场的共同作用,将靶材表面的电弧加以有效地控制,使材料的离化率更高,薄膜性能更加优异。

过滤阴极弧:过滤阴极电弧(FCA )配有高效的电磁过滤系统,可将离子源产生的等离子体中的宏观粒子、离子团过滤干净,经过磁过滤后沉积粒子的离化率为100%,并且可以过滤掉大颗粒,因此制备的薄膜非常致密和平整光滑,具有抗腐蚀性能好,与机体的结合力很强。

磁控溅射:在真空环境下,通过电压和磁场的共同作用,以被离化的惰性气体离子对靶材进行轰击,致使靶材以离子、原子或分子的形式被弹出并沉积在基件上形成薄膜。

根据使用的电离电源的不同,导体和非导体材料均可作为靶材被溅射。

离子束DLC:碳氢气体在离子源中被离化成等离子体,在电磁场的共同作用下,离子源释放出碳离子。

物理气相沉积和化学气相沉积物理气相沉积(Physical Vapor Deposition, PVD) 是一种通过物理方式将源材料转化为薄膜的技术。

在PVD 过程中,源材料通常是固体或液体,通过热或电子束等方式将其转化为气态,再沉积在被涂层表面上。

常用的PVD 技术有阴极溅射、磁控溅射和真空电镀。

化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition, CVD) 是一种通过化学反应将源材料转化为薄膜的技术。

在CVD 过程中,源材料通常是气体,在高温和特定气氛下通过化学反应形成薄膜。

常用的CVD 技术有热化学气相沉积、等离子体化学气相沉积和电化学气相沉积。

物理气相沉积和化学气相沉积都是广泛应用于半导体、电子和化学工业中的技术。

两者都可以用来制造薄膜材料,但它们在原理和应用上有一些差异。

PVD 技术通常用于制造高纯度、高强度的金属和合金薄膜,如钛、钨、铬等,常用于制造高级工具、航空航天、医疗器械等领域。

PVD 还可以用于制造磁性薄膜、光学薄膜、耐热薄膜等。

CVD 技术通常用于制造高纯度、高热稳定性的非金属薄膜,如碳、硅、氧化物等,常用于制造半导体、液晶显示器、燃料电池等领域。

CVD 还可以用于制造生物医学材料、生物传感器等。

所以,PVD 技术适用于制造金属薄膜,而CVD 技术适用于制造非金属薄膜。

除了制备薄膜材料,物理气相沉积和化学气相沉积还有其他应用,如:•PVD 技术可以用于硬质合金和工具的涂层,提高其耐磨性和耐腐蚀性。

•PVD 技术可以用于涂覆晶体管、太阳能电池和LED 等半导体器件上的金属膜,提高其电学性能。

•CVD 技术可以用于制造纳米材料,如碳纳米管和金纳米颗粒等。

•CVD 技术可以用于涂覆硬盘驱动器、汽车零部件和智能手机等电子设备上的防静电膜。

PVD和CVD技术都具有一些共同点和不同点。

共同点:•都是用于制备薄膜材料的技术•都需要使用真空设备•都可以在实验室和工业生产环境中使用不同点:•PVD技术是通过物理方式将源材料转化为薄膜,而CVD技术是通过化学反应将源材料转化为薄膜。

CVD与PVD的区别及比较

2009年03月06日 17:17 www.elecfans.co 作者:本站用户评论(0)

关键字:

CVD与PVD的区别及比较

(一)选材:化学蒸镀-装饰品、超硬合金、陶瓷物理蒸镀-高温回火之工、模具钢(二)蒸镀温度、时间及膜厚比较:化学蒸镀-1000℃附近,2~8小时,1~30μm(通常5~10μm)物理蒸镀-400~600℃,1~3小时,1~10μm (三) 物性比较:化学蒸镀皮膜之结合性良好,较复杂之形状及小孔隙都能蒸镀;唯若用于工、模具钢,因其蒸镀温度高于钢料之回火温度,故蒸镀后需重施予淬火-回火,不适用于具精密尺寸要求之工、模具。

不需强度要求之装饰品、超硬合金、陶瓷等则无上述顾虑,故能适用。

物理蒸镀皮膜之结合性较差,且背对金属蒸发源之处理组件会产生蒸镀不良现象;但其蒸镀温度可低于工、模具钢的高温回火温度,且其蒸镀后之变形甚微,故适用于经高温回火之精密工具、模具。

(4) 半导体制程概要-离子布植郑硕贤

4.1前言

在半导体组件工业中,常在半导体晶体中加入杂质以控制带电载子数目,来增加导电性。

这种加入杂质的方法称为掺入杂质(Doping) 。

一般来说,掺入杂质的方法有两种:

1. 化学蒸镀法

2. 扩散法

3. 离子布植法

其中1、3两项在微电子组件工业中已普遍使用,这两种方法虽简易实用,但却牺牲了完整晶型的要求。

如化学蒸镀法在较低温度下进行,则蒸镀层常为非晶质或是多晶质。

离子布植则造成许多表面有许多点缺陷,甚至使表面层变成非晶质;因此一般均须经一道恢复完整晶格的退火处理,使表面层能回复晶型的样子。

4.2原理

离子布植是将高能量带电粒子射入硅基晶中。

离子进入硅靶材后,会和硅原子发生碰撞而逐渐损失能量;直到能量耗损殆尽,即停止在该深度。

在与硅原子碰撞过程中,离子会传递部份能量给硅原子,若此能量大于硅和硅间的键结能量,则可使其产生位移而产生新的入射粒子;这新获得动能的粒子,也会与其它硅原子产生碰撞。

这个连锁碰撞过程会随着不断进入的入射离子与碰撞所产生的移动粒子,因不断重新发生而继续进行,进而达到布植的效果。

4.3能量耗损机制

离子布植时离子能量的损耗,主要由两个机制产生:一个是离子被本身电子屏蔽后与靶材原子核间的弹性库伦作用,又称为原子核阻滞(Nuclear Stopping);另一个是离子与靶材中之自由电子或被靶材原子束缚之电子间的非弹性交互作用,又称为电子阻滞(Electronic Stopping)。

整个离子能量的损失是由这两个分量所组成,可以表示如下:

Stotal = Sn + Se Sn: 原子核阻滞, Se: 电子阻滞

在双球体碰撞散射(Two Body Scattering)过程中,能量的传递是和双粒子间的作用位能有关,在Born-Mayer作用位能下是下列之型式:

Subscript为1及2,分别代表离子与靶材原子,Z为原子序,M为原子量。

当离子速度大于K层电子的速度,根据Born理论是下列之型式:

在高原子序、中低入射能量情况下,原子核阻滞为主要的能量损耗与阻挡机制。

它是二粒子近距离的进行库伦力作用,可用双硬球体进行弹性碰撞来描述。

而在低原子序、高入射能量的情况下,入射离子与硅靶材中的电子云产生远距作用,将能量损耗在将电子激发至高能上,电子阻滞即为此情况的主要阻挡机制。

离子能量大速度快,电子阻滞也大,能量主要损耗在与靶材电子的作用上;当能量持续损耗,离子速度也减慢,使得离子受电子阻挡作用降低而能接近靶材的原子核,如此原子核阻挡的能力成为主要耗能机制。

在离子布植过程中,只有在原子核阻滞为主要耗能机制时,才会造成靶材硅原子离开其晶格位置,而形成点缺陷或其聚合体,甚至失去晶体结构而产生非晶质结构。

而当离子能量在电子阻挡为主要耗能机制时,并不会造成靶材硅原子位移,致使晶体结构有所缺陷。

以下附图以便了解两种阻滞的差别:

图(三) 不同形式碰撞下,离子所行进之途径

4.4布植离子在靶材中的纵深分布

入射离子在植入靶材的过程中,经由多次碰撞将其所带之能量,陆续传递至硅靶材。

所以总合整个离子布植时,能量传递是随深度而有所变化,这可由计算机的仿真而获得。

若是比对最大能量吸收位置,可知并不和植入离子分布的离子浓度最大值的位置重迭,而是较接近表面。

也就是说当布植剂量刚足够让硅靶材产生非晶质硅时,其起始位置即在此能量吸收最大值的位置,而不是离子浓度最大值的位置。

而非晶质硅,即由此位置开始随剂量增加而向上下两个方向扩展,最后形成连续的非晶质硅层。

利用此能量传递分布图,然后以横截面电子显微镜所量测实际布植硅中的非晶硅层厚度来校正时,即可获得形成非晶硅的临界起始能量传递值。

之后可利用计算机仿真各项离子布植能量与剂量条件所获得的能量传递分布,搭配已获得的非晶硅的临界起始能量传递值来预测非晶硅层的厚度。

在非晶靶材的情况下,模拟布植后离子在靶材的分布,与实验的结果非常吻合。

但是相对应于单晶靶材的情形下,实验的结果总是会显示在射程末端是一个指数递减的离子分布,这是无法由先前的分布函数

法来获得准确预测的。

这个末端离子分布,是肇因于离子在晶体靶材内,沿着晶轴或是原子面间的空隙行进,降低其与靶材原子的核碰撞与电子云作用的机率,因而可以植入更深些,这也就是所谓的通道效应(Channeling)。

当离子入射方向与晶轴相夹的角度小于某临界角度时,就会发生此一效应。

临界角度Ψ与入射离子及靶材的关系可由下列的式子来显示︰

其中Z为原子序,E为入射能量,单位为keV,d为入射方向上靶材原子间的距离,单位为埃。

由上式可知,通道效应会随着离子的能量降低与原子序的增加而增加。

但是当离子布植所产生的损伤程度增加时,则可降低离子穿隧的程度。