磁介质(chapter19)

- 格式:ppt

- 大小:2.01 MB

- 文档页数:32

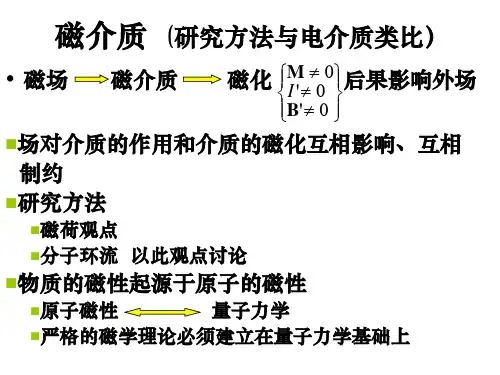

磁介质“The one who controls magnetic force controls the world”Magneto磁性、磁介质、磁化 ☐ 磁性: 物质的基本属性之一,即物质的磁学特性 吸铁石——天然磁体 —— 具有强磁性 多数物质一般情况下没有明显的磁性 ☐ 磁介质(magnetic medium): 对磁场有一定响应,并能反过来影响磁场的物质 一般物质在较强磁场的作用下都显示出一定程度的磁性,即都能对磁场的作用有所响应,所以都是磁介质 ☐ 磁化(magnetization) 在外磁场的作用下,原来没有磁性的物质,变得具有磁性,简称磁化。

磁介质被磁化后,会产生附加磁场,从而改变原来空间磁场的分布 “分子电流”模型 ☐ 问题的提出 为什么物质对磁场有响应? 为什么不同类型的物质对磁场有不同的响应,即具有不同的磁性? 与物质内部的电磁结构有着密切的联系 ☐ 分子电流 磁介质的“分子”相当于一个环形电流,是电荷的某种运动形成的,它没有像导体中电流所受的阻力,分子的环形电流具有磁矩——分子磁矩,在外磁场的作用下可以自由地改变方向 假设的重要性 ☐ 把种种磁相互作用归结为电流——电流相互作用,建立了安培定律——磁作用理论; ☐ 以“分子电流”模型取代磁荷模型,从根本上揭示了物质极化与磁化的内在联系;☐ 其实在安培时代,对于物质的分子、原子结构的认识还很肤浅,电子尚未发现,所谓“分子”泛指介质的微观基本单元;“磁荷”模型要点☐ 磁荷有正、负,同号相斥,异号相吸 ☐ 磁荷遵循磁的库仑定律(类似于电库仑定律) ☐ 定义磁场强度H为单位点磁荷所受的磁场力 ☐ 把磁介质分子看作磁偶极子 ☐ 认为磁化是大量分子磁偶极子规则取向使正、负磁荷聚集两端的过程,磁体间的作用源于其中的磁荷 ☐ 但没有单独的磁极存在 分子电流观点 ☐ 分子磁矩 m mol= m l+ m s(矢量和) 轨道磁矩m l:由原子内各电子绕原子核的轨道运动决定 自旋磁矩m s:由核外各电子的自旋决定☐ 所谓磁化: 就是在外磁场作用下大量分子电流由混乱分布(无序)变为整齐排列(有序) 每一个分子电流提供一个分子磁矩m mol 磁化了的介质内分子磁矩矢量和Σ m mol≠0 分子磁矩的整齐排列贡献宏观上的磁化电流I’ 极化电荷 极化强度 退极化场 磁化电流 磁化强度 附加磁场 电介质的极化 磁介质的磁化 电介质的极化磁介质的磁化极化强度(P)磁化强度(M)极化电荷(q’)磁化电流(I’)退极化场(E’)附加磁场(B’)m m m m m m m m磁化电流☐ 介质对磁场作用的响应——产生磁化电流 ☐ 磁化电流不能传导,束缚在介质内部,也叫束缚电流。

磁介质磁介质magnetic medium由于磁场和事物之间的相互作用,使实物物质处于一种特殊状态,从而改变原来磁场的分布。

这种在磁场作用下,其内部状态发生变化,并反过来影响磁场分布的物质,称为磁介质。

磁介质在磁场作用下内部状态的变化叫做磁化。

在磁场作用下表现出磁性的物质。

物质在外磁场作用下表现出磁性的现象称为磁化。

所有物质都能磁化,故都是磁介质。

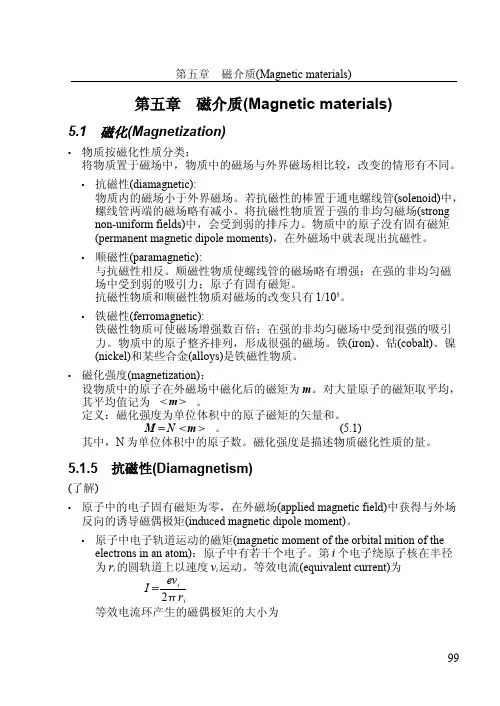

按磁化机构的不同,磁介质可分为抗磁体、顺磁体、铁磁体、反铁磁体和亚铁磁体五大类。

在无外磁场时抗磁体分子的固有磁矩为零,外加磁场后,由于电磁感应每个分子感应出与外磁场方向相反的磁矩,所产生的附加磁场在介质内部与外磁场方向相反,此性质称为抗磁性。

顺磁体分子的固有磁矩不为零,在无外磁场时,由于热运动而使分子磁矩的取向作无规分布,宏观上不显示磁性。

在外磁场作用下,分子磁矩趋向于与外磁场方向一致的排列,所产生的附加磁场在介质内部与外磁场方向一致,此性质称为顺磁性。

介质磁化后的特点是在宏观体积中总磁矩不为零,单位体积中的总磁矩称为磁化强度。

实验表明,磁化强度与磁场强度成正比,比例系数χm称为磁化率。

抗磁体和顺磁体的磁性都很弱,即cm很小,属弱磁性物质。

抗磁体的cm为负值,与磁场强度无关,也不依赖于温度。

顺磁体的cm为正值,也与磁场强度无关,但与温度成反比,即cm =C/T,C称为居里常数,T为热力学温度,此关系称为居里定律。

铁磁体在低于一定温度Tc时,内部存在许多自发磁化的小区域,称为磁畴,磁畴具有磁有序结构,同一磁畴内分子磁矩同向。

无外磁场时不同磁畴的取向作无规分布,宏观上不显示磁性;在外磁场作用下磁畴转向,宏观体积内的总磁矩不为零,内部可产生与外磁场方向一致的、比外磁场要强得多的附加磁场。

外磁场撤去后仍保留部分磁化强度。

铁磁体还具有磁滞现象(见铁磁性)。

铁磁体属强磁物质,是应用最广的磁介质。

反铁磁体内由于原子之间的相互作用使之与铁磁体一样具有磁有序结构,相邻自旋磁矩作反平行排列,大小恰好相抵消,因而不具有固有的自发磁化磁矩,此种性质称为反铁磁性。