第五章 土壤分类

- 格式:ppt

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:12

土壤分类标准可以根据不同的因素和标准进行划分。

根据土壤质地,可以分为沙土、黏土和壤土。

沙土含沙量多,颗粒粗糙,渗水速度快,保水性能差,但通气性能好;黏土含沙量少,颗粒细腻,渗水速度慢,保水性能好,但通气性能差;壤土含沙量一般,颗粒一般,渗水速度一般,保水性能一般,通气性能一般。

另外,根据土壤的成土过程、属性的某些共性以及重大环境因素对土壤发生性状的影响,土壤可以分为不同的土纲。

例如,淋溶土纲的土壤以石灰充分淋溶、土壤呈酸性或弱酸性反应、有明显的淋淀黏化过程为特点;钙层土纲的土壤则以钙的淋溶淀积成土过程为特点。

在同土纲内,根据土壤明显的水热条件差异所形成的土壤属性的重大差异,又可以分为不同的亚纲。

例如,半淋溶土纲中半湿热境的燥红土、半湿暖境的褐土、半湿温境的灰褐土和灰色森林土等,虽然都属于半淋溶土范畴,但它们的属性有明显的差异。

除此之外,还有其他的土壤分类标准和方法,因此土壤分类的情况是比较复杂的。

人教版高中地理必修一第五章第一节“土壤”教学设计一、课标要求及其分析课标要求:通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素解读:教学中需重点落实的内容是“说明土壤的主要形成因素”,其涉及自然与人文环境各要素间的相互作用关系,体现了对区域认知和综合思维素养的培养要求。

教学方法为“通过野外观察或运用土壤标本”突出了对学生地理实践力素养的培养。

二、教材分析对于本节内容,教材介绍了土壤的组成、如何观察土壤、土壤的形成因素、土壤的功能和养护。

土壤是组成自然地理环境的要素之一,土壤的形成是各个自然要素和人类活动相互作用的结果。

这一内容安排在大气、水、地貌、植被四个要素之后呈现,为学习本节内容作了知识铺垫。

通过土壤的形成与成土母质、气候、生物、地貌等自然环境要素的相互关系,初步形成自然环境整体性的观念。

三、学情分析知识层面:学生在“地貌”一章学习掌握的“地貌景观的观察方法”对本节从不同维度观察土壤有借鉴意义。

之前学习的地形、气候、植被等内容为“土壤形成因素”的学习奠定了知识基础。

但对于高一学生而言,许多相关的自然地理知识仍较为欠缺,并且城市学生对土壤相对陌生,这增加了本节内容的学习难度。

因此,教学中需要教师搭建支架,提供必要的知识及信息支撑。

能力层面:学生已具备一定的观察描述和问题分析的能力,但野外观察、地理实验的经验较为欠缺,动手能力较差。

因此,本节课教师应尽可能为学生创造观察和动手体验的机会,提升其地理实践力。

四、教学目标依据课标和学情基础,预设本节课要达到的目标:1、通过设计、组织与实施土壤考察活动,挖掘土壤剖面,采集土壤样本,通过动手、动眼、动脑来观察土壤颜色、质地、剖面构造、培养学生使用地理工具、野外观察、团队合作的能力,从而培养地理实践力(地理实践力);2、综合分析成土母质、生物、气候、地貌、人类活动等要素间的相互作用对成土过程的影响,培养时空综合和要素综合等综合思维(综合思维);3、通过对土壤的观察学习,有利于学生深入认识区域特征,观察不同区域的土壤景观,认识区域差异,培养学生的区域认知能力(区域认知);4、认识土壤对生物以及人类生产生活的重要意义,树立因地制宜利用当地土壤发展生产的观念。

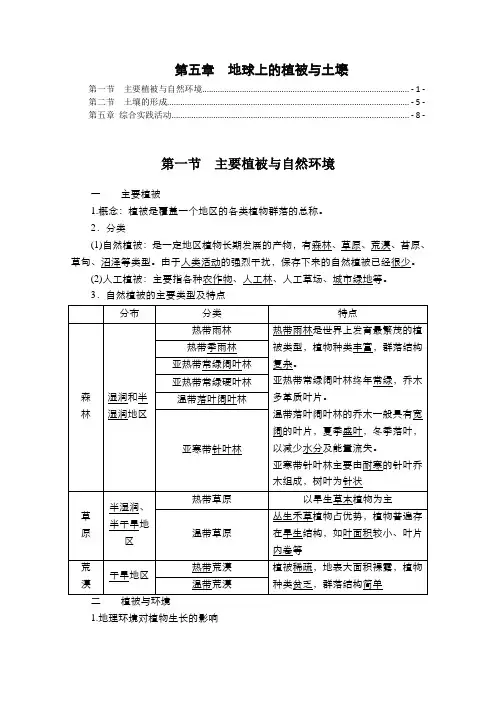

第五章地球上的植被与土壤第一节主要植被与自然环境.............................................................................................. - 1 - 第二节土壤的形成.............................................................................................................. - 5 - 第五章综合实践活动............................................................................................................ - 8 -第一节主要植被与自然环境一主要植被1.概念:植被是覆盖一个地区的各类植物群落的总称。

2.分类(1)自然植被:是一定地区植物长期发展的产物,有森林、草原、荒漠、苔原、草甸、沼泽等类型。

由于人类活动的强烈干扰,保存下来的自然植被已经很少。

(2)人工植被:主要指各种农作物、人工林、人工草场、城市绿地等。

3.自然植被的主要类型及特点1.地理环境对植物生长的影响(1)植物在生活过程中,始终与周围环境进行着物质和能量的交换,因而环境必然影响到植物的各个方面。

(2)植物的形态和生活机能,以及它们的分布等,都非常紧密地依赖于所生活的环境。

2.地理环境对分布植被的影响就某个较小的区域而言,当砍伐森林、开垦坡地、过度放牧后,表面上是植被减少了,而实际上是整个地理环境受到影响。

地表失去植被,拦截降水的功能下降,地表径流和地下水的形成过程会发生改变,地表极易发生水土流失,于是土壤趋于贫瘠化,绿色植物的光合作用减弱,对空气质量也会产生影响……这样的连锁反应,最终会导致整个地理环境的退化。

植被的分类自然环境对植被的影响(1)光照如亚欧大陆东部自北向南依次为:苔原、亚寒带针叶林、温带混交林和温带落叶阔叶林、亚热带常绿阔叶林、热带(季)雨林。

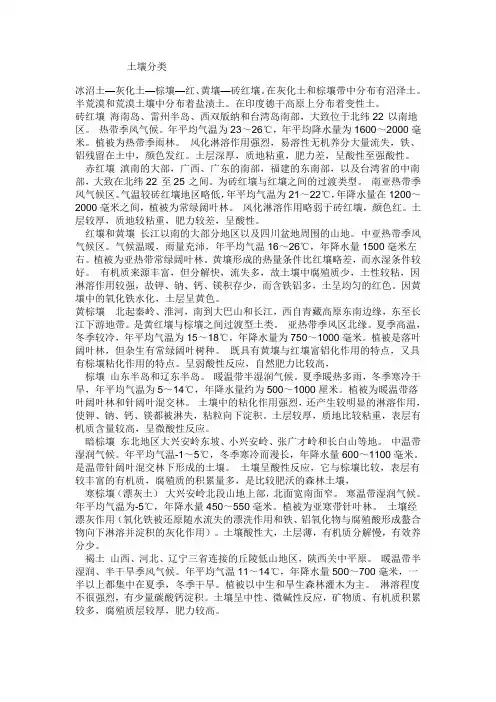

土壤分类冰沼土—灰化土—棕壤—红、黄壤—砖红壤。

在灰化土和棕壤带中分布有沼泽土。

半荒漠和荒漠土壤中分布着盐渍土。

在印度德干高原上分布着变性土。

砖红壤海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬22°以南地区。

热带季风气候。

年平均气温为23~26℃,年平均降水量为1600~2000毫米。

植被为热带季雨林。

风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,颜色发红。

土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

赤红壤滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬22°至25°之间。

为砖红壤与红壤之间的过渡类型。

南亚热带季风气候区。

气温较砖红壤地区略低,年平均气温为21~22℃,年降水量在1200~2000毫米之间,植被为常绿阔叶林。

风化淋溶作用略弱于砖红壤,颜色红。

土层较厚,质地较粘重,肥力较差,呈酸性。

红壤和黄壤长江以南的大部分地区以及四川盆地周围的山地。

中亚热带季风气候区。

气候温暖,雨量充沛,年平均气温16~26℃,年降水量1500毫米左右。

植被为亚热带常绿阔叶林。

黄壤形成的热量条件比红壤略差,而水湿条件较好。

有机质来源丰富,但分解快,流失多,故土壤中腐殖质少,土性较粘,因淋溶作用较强,故钾、钠、钙、镁积存少,而含铁铝多,土呈均匀的红色。

因黄壤中的氧化铁水化,土层呈黄色。

黄棕壤北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

是黄红壤与棕壤之间过渡型土类。

亚热带季风区北缘。

夏季高温,冬季较冷,年平均气温为15~18℃,年降水量为750~1000毫米。

植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

既具有黄壤与红壤富铝化作用的特点,又具有棕壤粘化作用的特点。

呈弱酸性反应,自然肥力比较高,棕壤山东半岛和辽东半岛。

暖温带半湿润气候。

夏季暖热多雨,冬季寒冷干旱,年平均气温为5~14℃,年降水量约为500~1000厘米。

各类土壤的名词解释土壤,作为地球上最基本的自然资源之一,是人类生存、农业生产以及环境保护的重要依托。

不同的土壤类型在构成、性质、用途等方面有着明显的差异。

本文将对各类土壤进行名词解释,以增进对土壤的了解和认识。

第一类土壤:沙质土壤沙质土壤主要由粒径较大的石英颗粒组成,其颗粒接触较少,容易透水、透气和排水性良好。

沙质土壤较为疏松,没有明显的层次结构。

它们具有良好的渗水性能,但缺乏保水能力,容易被水分冲走,极易干旱。

因此种植在沙质土壤上的作物需要加强水分的补给和保持。

第二类土壤:黏质土壤黏质土壤是由颗粒细小的粘土矿物质主要构成的土壤类型。

它们具有良好的保水能力,但排水性较差,容易发生积水。

黏质土壤通常较为肥沃,适合农作物生长。

然而,由于细小颗粒的堆积,黏质土壤容易结块,并影响根系的伸展。

因此,在种植作物时,需要进行适当的翻耕和改良,以提高土壤通气性和改善根系发育。

第三类土壤:壤土壤土是一种混合性的土壤类型,由沙、黏土、和部分有机物质混合而成。

它们常常出现在耕地上,具备水分保持能力和较好的通透性。

壤土层次结构明显,容易管理和耕作。

由于壤土同时具备沙质土壤和黏质土壤的优点,所以适合农作物的生长,广泛用于农业生产。

第四类土壤:砂质土壤砂质土壤是由砂颗粒构成的土壤类型,颗粒之间的接触较少,导致通透排水性能好。

它们的保水能力弱,不耐旱,容易发生水分流失。

砂质土壤缺乏养分,并且通风性良好,随着水分的排出,养分也会被冲走。

在种植作物时,需要添加肥料和保持适量的灌溉,以维持土壤的肥力和水分供应。

第五类土壤:粘砾土壤粘砾土壤是一种由颗粒粗糙的碎石和粘土混合而成的土壤类型。

粘砾土壤通常石块较大,不容易聚集水分,需预防水分流失。

由于石块的存在,粘砾土壤具有良好的通气性,但是养分含量相对较低。

在种植作物时,需要进行土壤改良,以提高养分供应和水分保持能力。

第六类土壤:黏砾土壤黏砾土壤由细砾石和黏土混合而成,石块较小,通透性较好,但黏土的粘性使得土壤排水性相对较差。

土壤质量分类土壤质量分类是指将土壤按照一定的标准进行分级分类的过程。

根据土壤的基本性质、物理特性、化学特性和肥力特点等方面的指标,可以将土壤分为不同的质量等级。

本文将介绍土壤质量分类的主要指标和方法,以及不同土壤质量等级的特点和对农业生产的影响。

一、土壤质量分类的主要指标1.基本性质:土壤的颜色、质地、结构和含水量等是判断土壤质量的重要标志。

常用的基本性质指标包括土壤质地、土壤颜色、土壤结构和土壤含水量等。

2.物理特性:土壤的物理特性主要包括容重、孔隙度、土壤持水性和通气性等方面。

常用的指标有土壤容重、孔隙度、饱和含水量和非饱和含水量等。

3.化学特性:土壤的化学特性主要包括酸碱度、有机质含量、养分含量和盐碱度等方面。

常用的指标有pH值、有机质含量、全氮含量、全磷含量、全钾含量等。

4.肥力特点:土壤的肥力特点是判断土壤质量的重要标志之一。

常用的指标有速效养分含量、菌群等。

二、土壤质量分类的方法1.评价标准法:根据各项指标的实测数值,与国家或地区规定的评定标准进行对比,给出相应的质量等级。

这种方法简单、明确,但对指标的选择和权重的确定有一定的主观性。

2.统计方法:根据大量的样方调查数据,确定各项指标的均值和标准差,通过统计分析确定质量等级划分的区间。

这种方法准确性较高,但需要投入较大的调查和统计工作。

3.组合评价法:根据土壤各项指标的加权综合评价值,确定质量等级。

这种方法综合考虑了多个指标,较为客观全面,但需要选择合适的评价函数和权重。

三、土壤质量等级及其特点根据不同的评价方法和指标体系,土壤质量等级的划分有所差异。

一般来说,可以分为优质土壤、良质土壤、中质土壤和差质土壤等四个等级。

1.优质土壤:指土壤基本性质良好,物理性质稳定,化学性质适中,肥力较高的土壤。

这类土壤呈疏松结构,容重适中,通气性好,含水量适宜,有机质含量高,养分丰富,酸碱度适中。

适合于农作物的生长,有较高的产量和质量。

2.良质土壤:指土壤基本性质较好,物理性质相对较稳定,化学性质适宜,肥力较高的土壤。

土壤都是什么类型?你知道么?一、土壤分类土壤可分为砂质土、黏质土、壤土三类。

国际上按照土壤质地分为以下几种:二、不同类土壤介绍1、砂质土(1)介绍砂土是指土壤颗粒组成中砂粒含量较高的土壤,土壤质地的基本类别之一。

根据国际制的规定,砂土含砂粒可达85-100%,而细土粒仅占0-15%。

中国规定,砂粒(粒径1-0.05毫米)含量大于50%为砂土。

砂土保水保肥能力较差,养分含量少,土温变化较快,但通气透水性较好,并易于耕种。

(2)特点具有土质疏松,排水良好,耕作方便,不易板结开裂和春季升温快的特点。

但保水保肥力差,有效的矿质营养含量低,栽培作物易早衰,老化。

水肥力差,有效的矿质营养含量低,栽培作物易早衰,老化。

在水肥不足,地下水位过低的地方表现更为严重,应大量施用有机肥料和含腐殖酸类肥料,并采取措施尽可能减少肥料流失。

此类土壤适于耐旱的瓜类,根菜类蔬菜和早熟的茄果类蔬菜。

2、黏质土(1)介绍一种重要的矿物原料。

是颗粒非常小的(<2µm)可塑的硅酸铝盐。

除了铝外,黏土还包含少量镁、铁、钠、钾和钙,一般由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成。

黏土是一种重要的矿物原料,广泛分布于世界各地的岩石和土壤中,可用于制造陶瓷制品,耐火材料,建筑材料等。

黏土矿物用水湿润后具有可塑性,在较小压力下可以变形并能长久保持原状,而且比表面积大,颗粒上带有负电性,因此有很好的物理吸附性和表面化学活性,具有与其他阳离子交换的能力。

(2)特点土质细密,春季气温回升缓慢,栽培蔬菜的成熟期较晚:保水保肥力强,但排水不良,浇水后易干裂,不便耕作;播种后缓苗比较困难,植株根部吸收难度大,发育比较迟缓。

这类土壤中含有丰富的养分,有丰产潜力。

适于晚熟栽培的大白菜,结球甘蓝(卷心菜)等大型叶菜类蔬菜和水生蔬菜的栽培。

各种质地的土壤,对于蔬菜栽培有不同的优缺点。

在栽培上,除因地制宜选择适合的种类种植外,更重要的是采用合理的农业技术,使其得到改良,以更适于各种蔬菜的栽培等。